人教版文言文特殊句式归纳

详解文言文特殊句式翻译

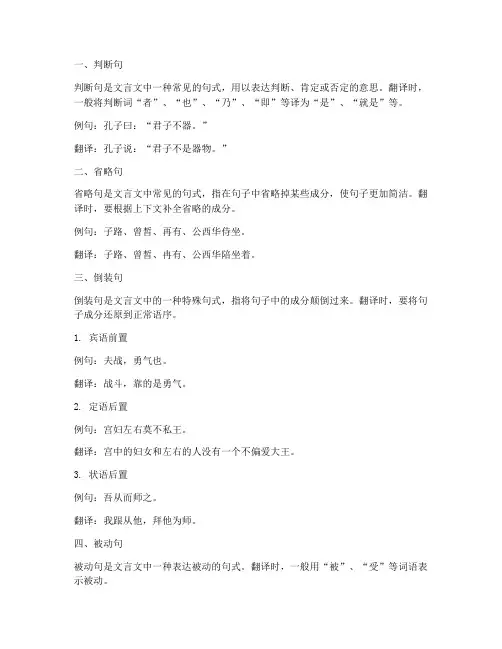

一、判断句判断句是文言文中一种常见的句式,用以表达判断、肯定或否定的意思。

翻译时,一般将判断词“者”、“也”、“乃”、“即”等译为“是”、“就是”等。

例句:孔子曰:“君子不器。

”翻译:孔子说:“君子不是器物。

”二、省略句省略句是文言文中常见的句式,指在句子中省略掉某些成分,使句子更加简洁。

翻译时,要根据上下文补全省略的成分。

例句:子路、曾皙、再有、公西华侍坐。

翻译:子路、曾皙、冉有、公西华陪坐着。

三、倒装句倒装句是文言文中的一种特殊句式,指将句子中的成分颠倒过来。

翻译时,要将句子成分还原到正常语序。

1. 宾语前置例句:夫战,勇气也。

翻译:战斗,靠的是勇气。

2. 定语后置例句:宫妇左右莫不私王。

翻译:宫中的妇女和左右的人没有一个不偏爱大王。

3. 状语后置例句:吾从而师之。

翻译:我跟从他,拜他为师。

四、被动句被动句是文言文中一种表达被动的句式。

翻译时,一般用“被”、“受”等词语表示被动。

例句:孟子见梁惠王。

翻译:孟子见到梁惠王。

五、疑问句疑问句是文言文中表达疑问的句式。

翻译时,一般用“吗”、“呢”等疑问语气词。

例句:子曰:“何如?”翻译:孔子说:“怎么样?”六、固定句式固定句式是文言文中一些具有特定意义的句式。

翻译时,要注意保留固定句式的特点。

例句:子曰:“学而时习之,不亦说乎?”翻译:孔子说:“学了知识然后按时温习它,不是一件很愉快的事吗?”总之,在翻译文言文特殊句式时,我们需要根据上下文和句子结构,准确把握原文的意思,运用恰当的翻译方法,使译文更加准确、流畅。

八年级下册文言文特殊句式总结归纳人教版

八年级下册文言文特殊句式总结归纳人教版

以下是八年级下册人教版文言文中的一些特殊句式总结归纳:

1. 判断句:

- 是亦走也

- 非死则徙尔

- 此殆空穴来风

- 当此之时,秦中地固千里之壤

- 况臣孤苦,特为尤甚

- 惟无实者不详

- 斯固百世之遇也

- 曩与吾祖居者,今其梁氏也

- 则吾斯役之不幸,未若复吾祖居之不幸也

- 唯恐夜中,病者卒相与俱亡

2. 倒装句:

- 既来之,则安之

- 夫赵强而燕弱,而君幸于赵王

- 受地于先王,愿终守之

- 铸以为金人十二

- 拜送书于庭

- 徒见欺

- 臣诚恐见欺于王而负赵

- 于是为长安君约车百乘,质于齐

- 故以为其爱不若燕后

3. 省略句:

- 则自经于沟上

- 嬴闻如姬父为人所杀

- 地险,易守也

- 非死则徙尔,一身将休戚何为

- 召有司案图

- 铸以为金人十二,以弱天下之民

- 拜送书于廷

- 王之诸姑、兄弟及诸姑、姊妹之子女,皆远遣之

- 今逐客以资敌国,损民以益仇,内自虚而外树怨于诸侯- 故不积跬步,无以至千里

4. 被动句:

- 吾属今为之虏矣

- 为天下笑者

希望以上总结归纳能够帮助您更好地理解八年级下册人教

版文言文中的特殊句式。

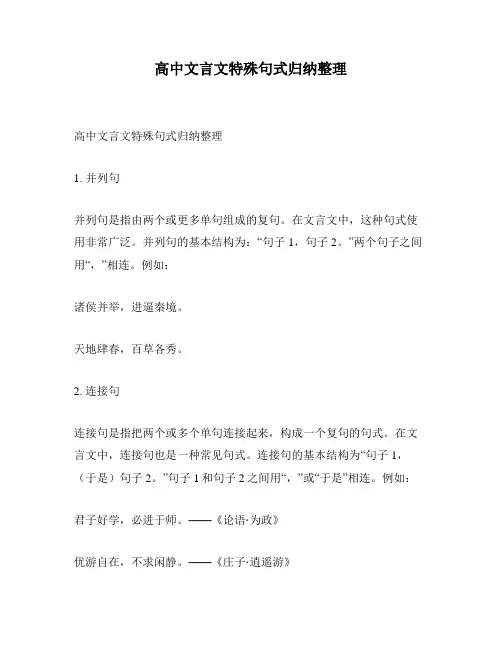

高中文言文特殊句式归纳整理

高中文言文特殊句式归纳整理高中文言文特殊句式归纳整理1. 并列句并列句是指由两个或更多单句组成的复句。

在文言文中,这种句式使用非常广泛。

并列句的基本结构为:“句子1,句子2。

”两个句子之间用“,”相连。

例如:诸侯并举,进逼秦境。

天地肆春,百草各秀。

2. 连接句连接句是指把两个或多个单句连接起来,构成一个复句的句式。

在文言文中,连接句也是一种常见句式。

连接句的基本结构为“句子1,(于是)句子2。

”句子1和句子2之间用“,”或“于是”相连。

例如:君子好学,必进于师。

——《论语·为政》优游自在,不求闲静。

——《庄子·逍遥游》3. 并列连接句并列连接句是指由两个或多个句子并列连接而成的句式。

这种句式结构比较复杂,通常会使用一些连词来连接各个句子。

在文言文中,这种句式也非常常见。

并列连接句的基本结构为:“句子1,连词(如而、亦、且等),句子2。

”句子1和句子2之间用连词相连。

例如:《左传·僖公二十四年》:“天不我與,君亦不我與,豈不怨嗟!”(不但天不帮我,君主也不帮我,我怎能不悲伤!)《论语·卫灵公》:“不忠信,人不任也。

”(如果不忠实,就不会受到人们信任。

)4. 倒装句倒装句是指主谓语序颠倒的句式。

在文言文中,倒装句的使用非常广泛。

它具有强调句子中的某一成分的作用,可以增加句子的表现力。

倒装句的基本结构为:“谓语动词(如是、曰、曰是等)+主语+宾语/状语”。

例如:《楚辞·离骚》:“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色。

”《庄子·逍遥游》:“天地之大也,人犹有所憾。

故至人知无为之有为,不言之有言,无为而有为,矛盾而并存。

”5. 并列倒装句并列倒装句是指由两个或多个倒装句并列连接而成的句式。

这种句式结构比较复杂,但在文言文中也比较常见。

并列倒装句的基本结构为:“谓语动词+宾语1+主语1,连词+谓语动词+宾语2+主语2。

”例如:《庄子·逍遥游》:“肆意而无忧,安而不忘,随时而变古,能因事而制宜。

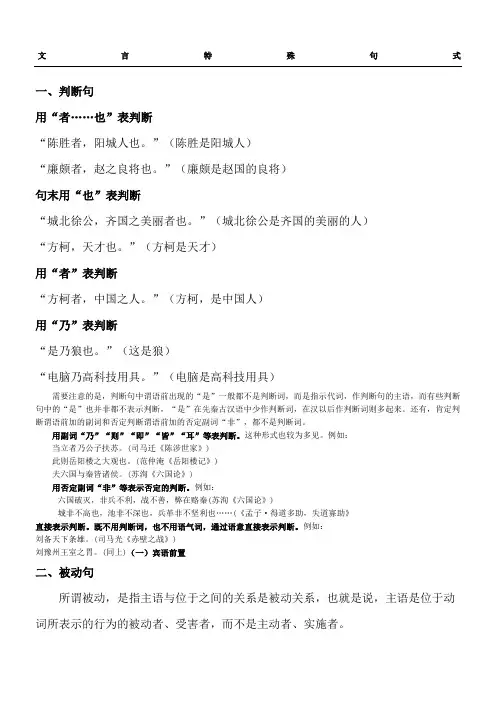

人教版文言文特殊句式归纳

文言特殊句式一、判断句用“者……也”表判断“陈胜者,阳城人也。

”(陈胜是阳城人)“廉颇者,赵之良将也。

”(廉颇是赵国的良将)句末用“也”表判断“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(城北徐公是齐国的美丽的人)“方柯,天才也。

”(方柯是天才)用“者”表判断“方柯者,中国之人。

”(方柯,是中国人)用“乃”表判断“是乃狼也。

”(这是狼)“电脑乃高科技用具。

”(电脑是高科技用具)需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。

用副词“乃”“则”“即”“皆”“耳”等表判断。

这种形式也较为多见。

例如:当立者乃公子扶苏。

(司马迁《陈涉世家》)此则岳阳楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》)夫六国与秦皆诸侯。

(苏洵《六国论》)用否定副词“非”等表示否定的判断。

例如:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(苏洵《六国论》)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《孟子·得道多助,失道寡助》直接表示判断。

既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

例如:刘备天下条雄。

(司马光《赤壁之战》)刘豫州王室之胃。

(同上)(一)宾语前置二、被动句所谓被动,是指主语与位于之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

1、用“为”“为……所……”(“为”引出动作的主动者)或“……为所……”表被动。

例如:“身死人手,为天下笑者。

”(……被天下人嘲笑)有如此之势,而为秦人积威之所劫。

(苏洵《六国论》)不者,若属皆且为所虏。

(司马迁《鸿门宴》)2、用“见”“见……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

例如:吾长见笑于大方之家。

3、用“被”表被动“忠而被谤,能无怨乎?”(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)用介词“于”受……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

人教版高中语文必修4:文言文特殊句式归纳

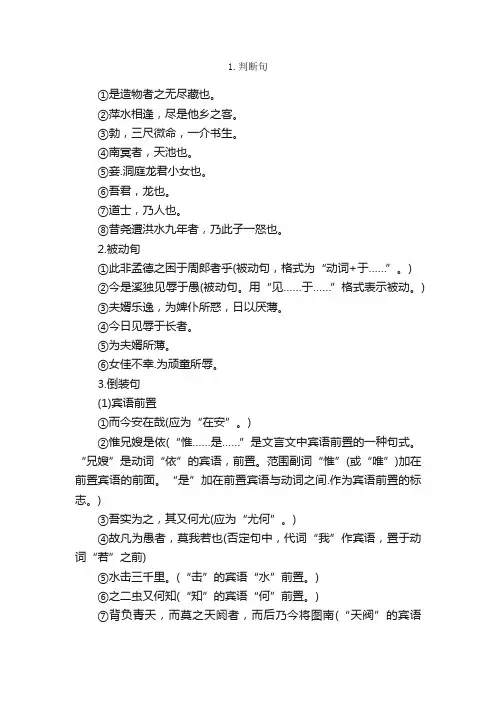

1.判断旬①是造物者之无尽藏也。

②萍水相逢,尽是他乡之客。

③勃,三尺微命,一介书生。

④南冥者,天池也。

⑤妾.洞庭龙君小女也。

⑥吾君,龙也。

⑦道士,乃人也。

⑧昔尧遭洪水九年者,乃此子一怒也。

2.被动旬①此非孟德之困于周郎者乎(被动句,格式为“动词+于……”。

)②今是溪独见辱于愚(被动句。

用“见……于……”格式表示被动。

)③夫婿乐逸,为婢仆所惑,日以厌薄。

④今日见辱于长者。

⑤为夫婿所薄。

⑥女佳不幸.为顽童所辱。

3.倒装句(1)宾语前置①而今安在哉(应为“在安”。

)②惟兄嫂是依(“惟……是……”是文言文中宾语前置的一种句式。

“兄嫂”是动词“依”的宾语,前置。

范围副词“惟”(或“唯”)加在前置宾语的前面。

“是”加在前置宾语与动词之间.作为宾语前置的标志。

)③吾实为之,其又何尤(应为“尤何”。

)④故凡为愚者,莫我若也(否定句中,代词“我”作宾语,置于动词“若”之前)⑤水击三千里。

(“击”的宾语“水”前置。

)⑥之二虫又何知(“知”的宾语“何”前置。

)⑦背负青天,而莫之天阏者,而后乃今将图南(“天阀”的宾语“之”前置。

)⑧洞庭君安在哉(“在”的宾语“安”前置。

)⑨奚以之九万里而南为(介词“以”的宾语“奚”前置。

)⑩是何可否之谓乎(“谓”的宾语“何可否”前置。

)(2)定语后置①村中少年好事者驯养一虫(“少年”的定语“好事”后置。

)②念乡人有客于泾阳者(“乡人”的定语“有客于泾阳”后置。

)③时有宦人密视君者(“宦人”的定语“密视君”后置。

)(3)介词结构后置①急于星火(状语后置,即“于星火急”。

)②吾佐董丞相于汴州(状语后置句,应为“于汴州佐董丞相”。

)③况吾与子渔樵于江渚之上(状语后置,应为“于江渚之上渔樵”。

)④名之以其能,故谓之染溪[状语后置句。

应为“以其能名之”,意思是“用它的才能命名它(溪),所以叫它‘染溪…。

]⑤海运则将徙于南冥(“徙”的状语“于南冥”后置。

)<br< p="">⑥问者燕香于鼎(“燕香”的状语“于鼎”后置。

文言文特殊句式

文言倒装句译成现代汉 语时,要依现代汉语的句子 成分的排列规 律 ,将其 “顺 装”过来。

3、省略动词或介词的宾语。 (宾语常见的是代词“之”)

如:

此诚不可与 之争锋。

便要 渔人还家,设酒杀鸡作食。

4、省介词。(较常见的是省 “于”、 2、省略句 “以”,这些介词与后面的宾语组 成 介宾结构。当这个介宾结构作补语 如: 时,这个介词常常被省掉。 山水之乐,得之于 心而寓之于 酒也。

翻译文言省略句时,省略的词语, 特别是在现代汉语中不能省略的部分, 要补充翻译出来。

2、省略句 如:

1、省主语。( 有承前省、蒙 后省,自述或对话中也常常省略)

村人 见渔人,乃大惊。

渔人 便舍船,从口入。 先主凡三往, 先主 由是先主遂诣亮, 乃见诸葛亮。

2、省略句

2、省谓语动词(无论是古代 还是现代,省略谓语的现象还 是比较少的)。

如:

一鼓作气,再鼓而衰,三鼓而竭。

2、省略句

①否定句中,代词作宾语,可以前置。

如:时人莫之许也。

②疑问句中,疑问代词作宾语,可以前置。

如:其必曰:“微斯人,吾谁与归?” “何以战?”

③用“之”或“是”把宾语提到动词谓语前,以加强语气

如:何陋之有。 惟命是从。

文言文中的介词宾语有两种情况, 介宾短语后置 一种是和现代汉语汇一样,一种是放 在动词谓语之后作补语。

由于甲醛 溶于水,可以在家里多放几个水盆用来吸收甲醛,或者用醋或红茶泡水等方法。甲醛易溶于水、醇和 醚这是事实,空气中的游离甲醛运动过程中遇到水后会溶入其中,这与活性炭的吸附原理类似。一盆水与空气的接触面积只有水盆的大 小,而1克活性炭内部孔隙的比表面积可以达到一个足球场那么大。即使在房间内放一百盆水,其实吸附效果不会比一小包活性炭强多 少。因此利用水、红茶、醋等方法来吸附甲醛,显然是不现实的。甲醛的释放与室内的温度和湿度密切相关,空气中湿度增加,甲醛的 释放量会大大增加。实验结果表明,空气中相对温度增加10%,室内甲醛释放量会增加5%左右。如今除了PM2.5以外,甲醛 的污染问题,是老百姓最关注的问题之一。尤其是女同学,尤其是生了孩子的女同学,畏甲醛如虎,谈甲醛色 变,谈装修胆寒,甚至希望生活在零甲醛的世界里。的确,甲醛是地球甲醛在室内达到一定浓度时,人就有不适感。大于0.08m3的甲醛浓度可引起眼红、眼痒、咽喉不适或疼痛、 声音嘶哑、喷嚏、胸闷、气喘、皮炎等。” “长期、低浓度接触甲醛会引起头痛、头晕、乏力、感觉障碍、免疫力降低,并可出现瞌睡、记忆力减退或神经衰弱、精神抑郁;慢性 中毒对呼吸系统的危害也是巨大的,长期接触甲醛可引发呼吸功能障碍和肝中毒性病变,表现为肝细胞损伤、肝辐射能异常等。” 子韩辉廷是钱皇后所生,钱皇后是开国功臣钱陆的孙女,所以太子和长公主挺有势力。三皇子韩珺玖,这人怎么说呢……跟他的生母刘 淑妃一样是那种什么都不在乎的乐天派,存在感较低。四皇子韩辰耀和五公主韩星耀是张贵妃所生,说起来和张祁渊是表亲……张祁渊 你见过对吧,他们是一路人。”“贵圈真的很乱很乱……”慕容凌娢小声嘟囔,“你继续说吧。”“六皇子韩皓泽,也就是我唯一的亲 哥,都是端妃所生。”“当年你穿越过来,她就没有发现什么?”慕容凌娢狐疑地问道。“发现了啊,她高兴的不能行。”“天呐,这 还是亲妈吗?”“因为我一来,她就找到了可以打掩护的人……她现在已经不在了,官/方声称是跳井自杀,尸首难寻,实际上……我 可是亲眼看见她在地上画了无数个白色怪圈,然后消失在了里面。临走前还厚无颜耻的叫我把地上的圈圈清理干净。”“她也是穿越的 人?”慕容凌娢震惊了,这年代是个刷副本的地方吗?怎么这么多穿越过来的人。“当然了,不然以她庶出的身份,怎么可能爬到端妃 的位置。”“呵呵,原来是穿越庶女代嫁逆袭复仇的梗。”“另外还有七公主韩香源和九公主韩亦清,都是林嫔所生。”“哦,所以说 现在长公主,太子是一派,你四哥还有张祁渊他们是一派,你是你六哥的小跟班,然后你三哥基本处于掉线状态……”慕容凌娢尽快理 清了这些她连名字都没有记完的人的关系,“挺好,三足鼎立的趋势,谁都不敢轻举妄动。”一山不容二虎,但可以容多虎。“可惜 啊~”韩哲轩换上一副戏虐的笑容,“这种局面马上就要被打破了,四哥和六哥已经准备联手了,今天晚上他们在醉影楼名义上是宴请 那些考中的新人,实际上是在招揽党羽。”“不是吧!”慕容凌娢沮丧的呆毛都掉了下来,“我来的这么不是时候?你们已经准备开撕 了?我现在回避还来得及吗?话说百蝶这醉影楼生意不错啊,还承包政/商酒席,办不理理红白喜事啊……不管怎么说,以后一定要骗 个加盟权,搞个分店绝对赚钱……”“其实这次去的人还不少。”韩哲轩眯着眼睛仔细的回想,“张祁渊,苏廉,丁崔……反正比较靠 前的,除了状元徐念之,其他的几乎都来了。”“第一果然比较拽。”慕容凌娢感叹。“他其实早就被太子预订了,就是那种考核一过 就签合同的一条龙服务。”“哦~”慕容凌娢似懂非懂的点点头,猥琐的笑容已经暴露了她的想法。“其实……徐念之根太子确实有些 渊源,他的祖父还有父亲就是武将出身。尤其是祖父,当年也是跟着钱陆也立了不少功, 但到了他这儿,非要弃武从文。徐家本来就 和钱家关系不错,前不久徐念之又娶了左丞相李荀岑的二女儿,这种情况,他不摆架子反而会不正常啊。”以防慕容凌娢继续YY,韩哲 轩只好多

常见的文言文特殊句式

例如:

及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。(欧阳修《伶官传序》)

吴广素爱人,士卒多为用者。(司马迁《陈涉世家》)

今不速往,恐为操所先。(司马光《赤壁之战》)

有如此之势,而为秦人积威之所劫。(苏洵《六国论》)

用“见”、“于”,“见......于......。”表被动。如:“秦城恐不可得,徒见欺。”(《史记.廉颇蔺相如列传》)“臣诚恐见欺于王而负赵。”(同上)“暴见于王。”(《孟子.梁惠王下》)

“见”有一种特殊用法和表被动的“见”的形式很相近,如:“冀君实或见怒也。”(《答司马谏议书》)这里的“见”不表被动,它是放丰动词前,表示对自己怎么样的客气说法,像现代汉语中的“见谅”等那为此种用法。用“为”,“为......所.....。”表被动。如:“(巨)偏在远郡,

4.用否定副词“非”等表示否定的判断。例如:

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(苏洵《六国论》)

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《孟子·得道多助,失道寡助》

5.直接表示判断。既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。例如:

刘备天下条雄。(司马光《赤壁之战》)

刘豫州王室之胃。(同上)

用“于”表被动

“受制于人”(被人控制)

“不能容于远近。”(不能被邻里所容)

文言文中,被动句的主语是谓语动词所表示的行为被动者,受事者,而不是主动者,施事者。在古汉语中,在古汉语中,被动句主要有两大类型:一是在标志的被动句,即借助一些被动词来表示,二是无标志的被动句,又叫意念被动句。

有标志的被动句,大体有以下几种形式:

5.动词本身表被动。这是意念上的被动句,需要根据上下文来判别。例如:

文言文特殊句式总结归纳

文言文特殊句式总结归纳文言文特殊句式总结归纳:在文言文中,有一些特殊的句式,在阅读和理解文言文文章时起到了重要的作用。

下面我们将对这些句式进行总结归纳,方便读者在学习和研究文言文时更好地应用这些句式。

1. 倒裝句倒裝句是指把主语和谓语的位置颠倒,使得句子的结构更加紧凑、生动。

例如:“不闻不问,而悔之晚矣。

”这句话中,“不闻不问”是主语,“而悔之晚矣”是谓语,把主语和谓语位置倒置,使得这句话更加通顺、有力。

2. 并列句并列句是指两个或多个简单句并列在一起,句与句之间没有任何从属关系。

例如:“君之所言,余甚赞同;然而,有一点须要慎重考虑。

”3. 独立主格结构独立主格结构是指句中有一个名词或代词作为独立主格,与主句之间没有任何语法关系。

例如:“夫人生于深宫,自当用其礼乐之道,以蕃息国家,谁知非但不蕃息,反而降低了道德水准。

”4. 比喻句比喻句是指用具体的事物来比喻另一件事物,以便更好地理解和表达。

例如:“入口如同登临仙境,获得的感觉宛若仙女掌心仙露般清甜。

”这句话用“仙境”和“仙露”来比喻味道和体验,使得文言文更加生动、形象。

5. 对仗句对仗句是指靠重复句子的语法结构、音韵、意义彼此呼应、相对间起到照应作用的句型句式。

例如:“金毛犬,玉辇轮。

”这句话中,“金毛犬”和“玉辇轮”分别由两个汉字组成,并且两者的形式、意义、韵律都相似。

总之,文言文的特殊句式使用得当,不仅可以使文章更加生动、形象,还可以增强表达效果、提高阅读体验。

因此,在学习和研究文言文时,我们应该多加学习和应用这些特殊句式。

完整版)初中文言文特殊句式归纳

完整版)初中文言文特殊句式归纳初中文言文特殊句式归纳一、倒装句倒装句有下面几种情况:1、主谓倒装(谓语前置);2、定语后置(定语放在中心词之后);3、宾语前置(宾语置于动词谓语或介词之前);4、状语后置,也叫介宾短语后置。

例如:1、原句:“尝贻余一核舟”,倒装句:“尝贻余核舟一”。

2、原句:“又用一篆章”,倒装句:“又用篆章一”。

3、原句:“盖简修狭桃核为之”,倒装句:“盖简桃核修狭者为之”。

4、原句:“其两膝相比者”,“相比”是中心词“两膝”的定语。

5、正常语序为:“汝之不惠,甚矣!”倒装句:“甚矣,汝之不惠!”6、居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

7、①千里马之千里者,一食或尽粟一石。

(千里马)②能面刺寡人之过之群臣吏民,受上赏。

(能面刺寡人之过之群臣吏民,受上赏)8、①每自比于___、___,时人莫许之。

②忌不信自,而复问其妾曰……9、以全石为底。

10、此乃所谓战胜于朝廷。

11、___性命于乱世,不求闻达于诸侯。

12、受任于败军之际,奉命于危难之间。

13、起自鲁。

14、欲信大义于天下。

15、战于长勺。

16、故临崩寄臣以大事。

17、蒙辞以军中事务多。

18、白雪纷纷,何所似?19、微斯人,吾谁与归?20、何陋之有?21、遂率子孙荷担者三夫。

22、为人五,为窗八。

23、予谓菊,花之隐逸者也。

“花之隐逸者”是“隐逸之花”的倒装。

可译为“具有隐逸气质的花”。

24、告之___。

25、躬耕于南阳。

26、全句为“以骨投之”的倒装。

27、祭以尉首。

28、述以文者:“以文述”是“述以文”的倒装。

29、托臣以讨贼兴复之效是“以讨贼兴复之效托臣”的倒装。

二、判断句一般有:“者,也”。

例如:1、此则岳阳楼之大观也。

2、当立者乃公子___。

3、中轩敞者为舱。

4、中峨冠而多髯者为东坡。

5、城北___,齐国之美丽者也。

6、城非不高也,___不深也,兵革非不坚利也。

7、即公大兄无___,左将军___之妻也。

8、陈涉者,阳城人也。

文言文六种特殊句式

11、乌有先生者,中山布衣也. 12、孤,山主也. 13、是非疾也,困于酒耳. 14、廉颇者,赵之良将也. 15、蔺相如者,赵人也. 16、和氏璧,天下所共传宝也.

所谓判断句,就是以名词、代词或名词性短语为 谓语对主语进行判断的句式. 其常见的形式有以下几种:

1.“…者,…也”“…,…也”“…,…者也”“…者 ,…”“…者,…者也”“…,…”等形式.

特殊句式

判断句

1、此天子气也; 2、楚左尹项伯者,项羽季父也; 3、所以遣将守关者,备他盗之出入与非常也; 4、今人有大功而击之,不义也; 5、亚父者,范增也; 6、沛公之参乘樊哙者也; 7、此亡秦之续耳; 8、人方为刀俎,我为鱼肉; 9、故遣将守关者,备他盗出入与非常也; 10、夺项天下者,必沛公也

练习: ⑴ 购吾头以千金. ⑵室西连于中闺. ⑶家有老妪,尝居于此. ⑷臣尽节于陛下之日长. ⑸竹床,坐以之;木榻,卧以之. ⑹又杂植兰桂竹木于庭.

定语后置句

1、求人可使报秦者.

古代汉语里,为了突出和强调定语,有时也会把定 语放在中心词之后,叫做“定语后置”. 定语后置般有三种情况:

1)中心词 + 定语 + 者 例:村中少年好事者,驯养虫.促织 2)中心词 + 之 + 定语 + 者 例:石之铿然有声者,所在皆是也.石钟山记 3)中心词 + 之 + 形容词(定语) 例:蚓无爪牙之利,筋骨之强 劝学 4)中心词 + 数量词(定语) 例:马之千里者,食或尽粟石.马说

2、疑问句中代词作宾语,宾语前置

文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“ 安”等作宾语时往往放在动词的前面. 例如: “良问曰:‘大来何操 ’” 鸿门宴 沛公安在 鸿门宴 豫州今欲何至 赤壁之战

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

文言特殊句式一、判断句用“者……也”表判断“陈胜者,阳城人也。

”(陈胜是阳城人)“廉颇者,赵之良将也。

”(廉颇是赵国的良将)句末用“也”表判断“城北徐公,齐国之美丽者也。

”(城北徐公是齐国的美丽的人)“方柯,天才也。

”(方柯是天才)用“者”表判断“方柯者,中国之人。

”(方柯,是中国人)用“乃”表判断“是乃狼也。

”(这是狼)“电脑乃高科技用具。

”(电脑是高科技用具)需要注意的是,判断句中谓语前出现的“是”一般都不是判断词,而是指示代词,作判断句的主语,而有些判断句中的“是”也并非都不表示判断,“是”在先秦古汉语中少作判断词,在汉以后作判断词则多起来。

还有,肯定判断谓语前加的副词和否定判断谓语前加的否定副词“非”,都不是判断词。

用副词“乃”“则”“即”“皆”“耳”等表判断。

这种形式也较为多见。

例如:当立者乃公子扶苏。

(司马迁《陈涉世家》)此则岳阳楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》)夫六国与秦皆诸侯。

(苏洵《六国论》)用否定副词“非”等表示否定的判断。

例如:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦(苏洵《六国论》)城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也……(《孟子·得道多助,失道寡助》直接表示判断。

既不用判断词,也不用语气词,通过语意直接表示判断。

例如:刘备天下条雄。

(司马光《赤壁之战》)刘豫州王室之胃。

(同上)(一)宾语前置二、被动句所谓被动,是指主语与位于之间的关系是被动关系,也就是说,主语是位于动词所表示的行为的被动者、受害者,而不是主动者、实施者。

1、用“为”“为……所……”(“为”引出动作的主动者)或“……为所……”表被动。

例如:“身死人手,为天下笑者。

”(……被天下人嘲笑)有如此之势,而为秦人积威之所劫。

(苏洵《六国论》)不者,若属皆且为所虏。

(司马迁《鸿门宴》)2、用“见”“见……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

例如:吾长见笑于大方之家。

3、用“被”表被动“忠而被谤,能无怨乎?”(忠心却被别人诽谤,能不怨恨吗?)用介词“于”受……于……”表被动(“于”引出动作的主动者)。

例如:不拘于时,学于余。

4.用介词“被”表被动。

例如:予犹记周公之被逮。

(1)否定句中代词宾语前置这类宾语前置,要具备两个条件:一是宾语必须是代词;二是必须是否定句,由“不”、“未”、“毋”、“莫”等否定词表示。

在这种情况下,代词宾语要放在动词之前和否定词之后。

例如:《硕鼠》:“三岁贯汝,莫我肯顾。

”“莫我肯顾”应理解成“莫肯顾我”。

(2)疑问句中代词宾语前置文言文中用疑问代词“谁”、“何”、“奚”、“安”等做宾语时往往放在动词的前面。

例如《鸿门宴》:“良问曰:‘大王来何操?’”“何操”应理解为“操何”。

(3)介词宾语前置在现代汉语中,介词后面跟着宾语,组成介宾结构,用来修饰动词谓语。

在文言文中,介词宾语往往置与介词之前,形成一种倒置的现象。

例如:《岳阳楼记》:“臆!微斯人吾谁与归?”“谁与归”应理解为“与谁归”。

(4)普通宾语前置在一般性的宾语前置中,大家要注意语感。

宾语前置文言文中,动词或介词的宾语,一般置于动词或介词之后,但在一定条件下,宾语会前置,其条件是:第一、疑问句中,疑问代词作宾语,宾语前置。

这类句子,介词的宾语也是前置的。

如:“沛公安在?”(《史记.项羽本记》)这种类型的句子关键是作宾语的疑问代词(像:谁、何、奚、曷、胡、恶、安、焉等)。

值得注意的是,介词“以”的宾语比较活跃,即使不是疑问代词,也可以前置。

如:“余是以记之,以俟观人风者得焉。

”(柳宗元《捕蛇者说》)其中的“是”是一般代词,但也前置了。

第二、文言否定句中,代词作宾语,宾语前置。

这类句子有两点要注意,一是否定句(一般句中必须有“不”、“未”“毋”、“无”、“莫”等否定词);二是代词作宾语。

如:“时人莫之许也。

”(陈寿《三国志.诸葛亮传》)正常语序应该是“时人莫许之也。

”第三、用“之”或“是”把宾语提前取动词前,以突出强调宾语。

这时的“之”只是宾语前置的标志,没有什么实在意义。

如:“句读之不知,惑之不解。

”(韩愈《师说》)有时,还可以在前置的宾语前加上一个范围副词“唯”,构成“唯......是......”的格式。

如:“唯利是图”、“唯命是从”等。

第四、介词宾语前置的情况除了第一种情况外,还有一种情况,就是方位词、时间词作宾语时,有时也前置;例如:“业文南向坐。

”(《史记.项羽本记》)意思是“业文面向南坐。

”宾语前置练习题1、古之人不余欺也。

(苏轼《石钟山记》)。

2、天大寒,砚冰坚,手指不可屈伸,弗之怠。

(宋濂《送东阳马生序9》3、大王来何操? (司马迁《鸿门宴》)4、沛公安在? (同上)5、子何恃而往? (彭端淑《为学》)6、微斯人,吾谁与归? (范仲淹《岳阳楼记》)7、不然,籍何以至此? (司马迁《鸿门宴》)8、句读之不知,惑之不解(韩愈《师说》)9、唯利是图(二)主谓倒装为了强调谓语,有时将谓语置于主语之前。

这仅仅是因为语言表达的需要。

如,“甚矣,汝之不惠(慧)!”(《愚公移山》)(三)状语后置现代汉语中状语置于谓语之前,若置于位于之后便是补语。

但在文言文中,处于补语的成分往往要以状语来理解。

例如:《鸿门宴》:“将军战河北,臣战河南。

”“战河南”即“战(于)河南”,应理解为“于河南战”。

《促织》:“覆之以掌”即“以掌覆之”应理解为“用手掌覆盖(蟋蟀)”。

另外,还有定语置于中心词之后,修饰名词的量词放在名词之后等特殊现象,因不常用,因此按下不表。

(四)定语后置文言中,一些修饰性的定语常常置于中心词之后。

例如:遂率子孙荷担考三夫。

(《列子·愚公移山》)大阉之乱,绍绅而能不易其志者,四海之大,有几人欤? (张溥《五人墓碑记]石之铿然有声者,所在皆是也。

(苏轼《石钟山记》)4.介词结构后置。

在现代汉语里,介词结构常常放在动词前作状语,古代汉语里有则往往置后作补语。

例如:青,取之于蓝,而青于蓝。

(荀子《劝学》)得双石于潭上。

(苏轼《石钟山记》)君子博学而日参省乎己。

(荀子《劝学》)生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之。

(韩愈《师说》)为坛而盟,祭以尉首。

(司马迁《陈涉世家》)疑问词常见的疑问词有“何”、“安”、“乌”、“为”、“哉”、“奚”、“乎”、“耶”等例句?“又安干毒耶?”(又怎么干去怨恨呢?)“尔亦知射乎?”(你也懂射箭吗?)“为何人哉?”(是什么人?)“夫子奚不时来观乎?”(您为什么不时常来参观呢?)“然则何时而乐耶?”(但是什么时候才能欢乐呢?)不亦……乎? 相当于“不是……吗”何……为相当于“为什么要……呢?”见……于?相当于被动句以……为……相当于“把……(当作)……”如……何?相当于“对……该怎么办”唯……是“是”无意,起宾语提前作用;“唯”表示对象的唯一性与其……宁……?? 相当于“与其……宁可……”常见文言文固定格式固定格式也叫固定结构,或者凝固结构。

它的语法特点就是由一些不同词性的词凝结在一起,固定成为一种句法格式,表达一种新的语法意义,世代沿用,约定俗成,经久不变。

它的分类可按表达语气的种类分为四种:第一种:表陈述语气常用的有:有以(有......用来)、无以(没有......用来)、有所(有.....的)、无所(没有......的)、比及(等到......的时候)、为......所。

第二种:表疑问语气常用的有:奈何(怎么办)、何如(怎么样)、如......休(把......怎么样)、得无......耶(大概......吧、恐怕......吧)等。

第三种:表感叹语气常用的有:何其(多么)、一何(何等、多么)、何......之(怎么......这样啊)等。

第四种:表反问语气常用的有:无乃......乎(恐怕、只怕)、不亦......乎(不是......吗)、得无......乎(难道......吗)、孰与、孰若(跟......相......)何......为(为什么......呢主语的省略就是把主语省略掉。

例如:永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章……谓语的省略就是把谓语省略掉。

”例如“夫战,勇气也。

一鼓作气,再(鼓)而衰,三(鼓)而竭……宾语的省略例如:民说之,使(之)王天下……介词的省略例如:方柯玩游戏(于)网吧。

介词宾语的省略例如:此人一一为(之)具言所闻句子成分的省略,在文言文和现代汉语中都有,不过,文言文中的活力句更普遍。

常见的有以下几种情形:省略主语有承前面的主语省略,有呼应下文省略,在对话中也常常省略主语。

文言文中的第三称代词“之”、“其”不能作主语,也是文言文中主语多省略的原因之一。

如:“自吾氏三世居是乡,积于今六十年矣,而乡邻之日蹙。

殚其地之出,竭其庐之入,号呼而转徒,饥渴而顿踣,触风雨,犯寒暑,呼嘘毒疠,往往而死者相藉也。

”有时一个复句或一段话中多处省略主语,这些主语并不一贯,即所指不是同一对象,在阅读和翻译时要注意。

如:“见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

”(《桃花源记》)在翻译成现代汉语时,省略的主语要补充出来。

省略谓语为主是句子里最重要的成分,一般是不能省略的。

但在特定情况下也有承接上文、呼应下文或因对话而省略的。

如:“择其善者而从之,其不善者而改之。

”(《论语》六则)后一分句省略了谓语“择”。

在译成现代汉语时,被省略的为主要补充出来。

省略宾语宾语的省略有两种情况:省略动词的宾语和省略介词的宾语。

如:“以相如功大,拜为上卿。

”(《廉颇蔺相如列传》)这句话就省略了动词谓语“拜”的宾语“之”又如:“竖子不足与谋!”(《鸿门宴》)这句话中省略了介词“与”的宾语“之”。

在文言文中,介词“以”、“为”、“与”的宾语"之"往承上文省略。

在译成现代汉语时,省略了的动词宾语或介词宾语要补充出来。

省略介词在文言文中,介词“于”和“以”常被省略。

如:“后数日驿至,果地震陇西。

”(《张衡传》)句中省略了介词“于”。

又如:“赐之彘肩。

”(《鸿门宴》)句中省略了介词“以”。

泽为现代汉语时,省略了的介词也要补充出来。

古代汉语和现代汉语都有很多省略现象,古代汉语中更为多见。

常见的有以下几种。

1.省略主语。

有承前省、蒙后省,自述或对话中也常常省略。

例如:永州之野产异蛇,( )黑质而白章,( )触草木,( )尽死。

(柳宗元《捕蛇者说》)沛公谓张良曰:“……( )度我至军中,公乃入。

”(司马迁《鸿门宴》)( )每假借于藏书之家,( )手自笔录,( )计日以还。

……录毕,()走送之,不敢稍逾约。

(宋濂《送东阳马生序》)( )问:“( )何以战?”公曰:“衣食所安,( )弗敢专也,必以分人。

”( )对曰:“小惠未偏,民弗从也。

”(《左传·曹判论战》)2.省略谓语。

与现代汉语比较,文言中谓语的省略较多见。

例如:一鼓作气,再( )而衰,三( )而竭。