光速测量实验报告

光速测量调制法实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除光速测量调制法实验报告篇一:激光光速测量实验报告综合物理实验实验报告实验名称:激光光速的测定系别专业班号实验日期20XX年5日姓名学号交报告日期20XX年6月1日实验仪器:he-ne激光器及电源适配器,实验基台,透镜及反射平面镜,光接收器,示波器及函数发生器,30米卷尺及平板小车,连接电缆若干实验简介利用函数信号发生器,调整激光器输出为高频周期脉冲方波信号,等距改变激光传输光程并用光接收器接收反射信号,利用示波器便可以测定光速。

理论基础在自由空间内光的速度是一个重要而有趣的自然常数,光源的速度与观察者的相对速度无关,且有以下规律1.光的速度,是宇宙见任何事物速度的上限2移动物体接近光速,遵循一套物理原则,不符合牛顿定律且超过了我们的直觉假设。

实验预备1.准备了光接收器和红光激光器2.在实验基台上,依次放置好激光器,透镜和光接收器,并将反射平面镜放置在另外一个平板小车上。

3.反射平面镜放置的平板小车须有10—20m活动空间。

4.调整平面镜垂直及水平,使反射光和入射光在同一水平高度。

5.使用bnc同轴线缆连接TTL与示波器通道1,使用RcA-bnc线缆连接光接收器与示波器通道2,使用3.5mm耳机线-bnc线缆连接激光器电源与函数发生器输出接口。

6.设置函数发生器为方波,频率设置-3mhZ,调节函数发生器的直流输出和偏移,直至激光器亮度始终为止。

7.调节示波器参数,调整示波器时间轴为25ns/div实验内容1.调整激光反射镜透镜位置和接收器,使信号最大化。

2.在示波器上,调整信号以最大限度的显(:光速测量调制法实验报告)示显示信号变化。

注意测量全程不要更改示踪的水平位置。

3.记录的反射镜的位置d和示波器信号的相位差T4.改变反射镜位置,并重复上述步骤,至少采集7个数据点以上。

实验结果得|m|=0.302m/ns,则通过实验所测得的光速c=3.02*108m/s。

相对误差为(c-c0)/c=0.67%。

测光速实验报告

测光速实验报告2.通过测量光拍的波长和频率来确定光速。

实验使用仪器: 光速测定仪、示波器和数字频率计等。

实验步骤: 1.观察实验装置,打开光速测定仪,示波器,数字频率计电开关。

2.调节高频信号的输出频率(15MHZ左右),使产生二级以上最强衍射光斑。

3.用斩光器挡住远程光,调节全反射镜和半反镜,使近程光沿光电二极管前透镜的光轴入射到光电二极管的光敏面上,这时,示波器上应有与近程光束相应的经分频的光拍波形出现。

4.用斩光器挡住近程光,调节半反镜、全反镜和正交反射镜组,经半反射镜与近程光同路入射到光电二极管的光敏面上,这时,示波器屏上应有与远程光光束相应的经分频的光拍波形出现。

5.示波器上这时有两列波出现,移动导轨上A的滑块,记下此时A的位置,然后移动滑块B,让两列波完全重合,记下滑块B的位置。

6.重复步骤5,然后再记下数据。

实验数据整理与归纳: 1.测量频率 1 2 3 4 测量信号频率 100.8K 100.8K 100.8K 100.8K 参考信号频率 100.8K 100.8K 100.8K 100.8KT1=1/100.8KHz=9.92μS 2.测量一定间距的时间差 1 2 3 4 间距(cm) 160 160 160 160 时间差(μS) 3.18 3.12 3.14 3.08△t1=(3.18+3.12+3.14+3.08)/4=3.13 3.计算光速c=(△s/△t1) ?T1 ?f=(1.6/3.1310-6)9.9210-660106=3.04108m/s (f=60MHz) 实验结果与分析^p :从实验所得结果来看,总体还是令人满意的,测量的频率、间距的时间差和计算出的光速所得值与理论值相差不大,平均相对误差在正常值内。

实验心得:调节远程光是本实验的重点也是难点。

实验时只要把远程光调节好,实验也就成功了一半。

调节时一定要循序渐进,从光开始一步步的进行,直到示波器中出现了两条1正旋波为至。

光速测量实验报告(实验总结)参考

光速测量实验报告(实验总结)参考光速是物理学中一个重要概念,本次光速测量实验我们通过一系列的实验步骤成功的测量了光速。

通过实验,我们不仅加深了对光速的理解,也学会了如何进行物理实验及其数据处理方法。

首先我们使用迈克尔逊干涉仪,用激光束照射下,通过对干涉条纹的观察与计算,可以测量出光的波长λ。

这里我们要注意的是,将激光束满足相干性时(保证激光光源的连续性和单色性),我们才能获得清晰的干涉环。

通过观察干涉条纹的移动,我们可以计算出光路差ΔL。

实验中我们使用银镜片和玻璃片组成干涉装置,利用精密的卡尺测量光路差的大小。

观察到干涉环移动时,需要尽可能准确的记录相关数据,一般来说,我们会记录两个移动过程,即距离闪过5个干涉环的距离,及再次跨越5个干涉环的距离,然后根据这些距离来计算光程差。

接着我们使用增透膜,将激光分成两束,经过一系列的处理后,分别射向两个反射镜。

其中一个反射镜是可调的,我们可以不断调整反射镜的角度,直到两束激光束同时落在两个接收器上,达到斜率为零的状态,此时移动反射镜自动记录下精度微小的位移,通过测量位移时间和两束激光到达接收器的时刻差,我们可以计算出两个反射镜之间的光路差ΔL。

在测量完成之后,对数据进行检查与处理也是必不可少的一步。

我们要检查实验中出现的误差,并通过计算改正。

最后,我们将测得的数据代入公式中,就可以得到光速的值。

在本次实验中,我们获得了较为精确的光速值,这也证明了我们所使用的实验装置的准确性和稳定性。

总之,本次光速测量实验是一个非常有意义的实验,我们通过实验学习到了物理实验的基本方法,并对光速和光的性质有了更深刻的理解。

此外,实验中还加强了我们对数据处理与误差分析的认知,这对于我们今后的学习和研究上有着深远的意义。

光速测量实验报告

光速测量实验报告光速测量实验报告实验目的:1.了解和掌握光调制的基本原理和技术2.学习和使用示波器测量同频正弦方波信号相位差的方法3.测量光在空气中的速度实验仪器:激光器、信号发生器、光接收器、示波器、反射镜等实验原理相位φ=κd,其中φ为相位差,κ为波数,d为光程差。

实验采用平面镜改变光程差d,实验中可以通过测量平面镜之间的距离来确定光程差d。

信号发生器为直流方波输出,则激光器发出激光脉冲。

激光接收器收到激光信号后输出基频信号,且输出的信号为一正弦波,前后移动平面反射镜的距离,并测出移动的距离进而测出光程差Δd,由于光程差的改变,则信号反射光的信号的相位发生变化,由示波器上可以确定时间t1和t2,计算出时间差Δt=∣t1-t2∣,所以光速c=Δd/Δt。

下面是测量图:示波器激光接收器平面反射镜信号发生器激光器Δd实验内容1.预习实验的内容,了解实验的目的,理解实验的原理,思考应当怎样把实验做好,实验过程中都要做什么,同时,复习一下示波器一些基本的使用和各个按键的功能。

为实验做好准备工作。

2.实验前,认真读完实验仪器的操作说明,了解实验仪器的基本结构,以及实验仪器各部分在实验中的功能和作用,分析实验中应该怎样正确的使用仪器,进入实验状态。

3.在对实验分析的基础上,正确的连接线,把实验仪器连接摆放好4.调试实验仪器,由于如果反射镜离的太远,不利于实验中对实验仪器的调试,因此,在调试仪器阶段应当使反射镜离激光器近。

同时,反射镜,激光器,信号接收器应该保持在同一水平面上。

由信号发生器发出一矩形方波,作用在激光器上使激光器发出光脉冲,由反射镜反射的信号由接收器转换成正弦波,把正弦波与方波同时输入示波器,由于方波是很稳定的不随反射镜位置的变化,把触发信号选择成方波。

5.选择合适的反射镜位置作为基点,然后移动反射镜的位置,测量实验数据Δd和Δt,处理实验数据,可以用线性来求。

6.整理实验仪器绘图如上所示,则可得光速c=2.7710m/s相对误差为d=(3.01082.77108)/3.0108=7.6%实验结论:(1)实验测出的实验室光速为c=2.77108m/s,与光在真空中的速度的相对误差为7.6%(2)实验误差分析:实验中数据与真实值有一定的误差,实验误差主要来源与:实验仪器的精度造成实验数据测量的误差,以及在读数时也会造成一定的误差;杂散光源的影响,当反射镜的距离远时,激光反射的强度将减弱,这是杂散光源的强度与激光器的强度的比例减小,这样,由信号接受器中接受的信号就有一部分干扰信号,使示波器中的正弦波不是很稳定。

光速测量研究性实验报告

光速测量一.惠更斯的测定的光速丹麦青年科学家罗默。

罗默生于奥尔胡斯, 在哥本哈根受过教育, 后来移居巴黎。

在罗默来巴黎的30年前, 意大利天文学家卡西尼应路易十四聘请也来到巴黎, 他对木星系进行了长期系统的观察和研究。

他告诉人们, 木星和地球一样也是围绕着太阳运行的行星, 但它绕太阳运行的周期是12年。

在它的周围有12颗卫星, 其中有4颗卫星特别亮, 地球上的人借助于望远镜就可以看清楚它们的位置。

由于这些卫星绕木星运行, 隔一段时间就会被木星遮食一次, 其中最近木星的那颗卫星二次被木星遮食的平均时间间隔为42小时28分16秒。

罗默在仔细观察和测量之后发现, 这个时间间隔在一年之内的各个时间里并不是完全相同的, 并且当木星的视角变小时, 这个时间间隔要大于平均值。

1676年9月, 罗默向巴黎科学院宣布, 原来预计11月9日上午5点25分45秒发生的木卫食将推迟10分钟。

巴黎天文台的天文学家们虽然怀疑罗默的神秘预言, 但还是作了观测并证实了木卫食的推迟。

11月22日罗默在解释这个现象时说, 这是因为光穿越地球的轨道需要时间, 最长时间可达22分钟。

后来惠更斯利用罗默的数据和地球轨道直径的数据, 第一次计算出光速为2×108米/秒。

虽然这个结果很不精确, 但为光速的测定迈出了一大步。

二.法国科学家菲索的旋转齿轮法菲索为法国科学家,他让光源发出的光从转动齿轮的间隙中通过,再通过透镜变成平行光束,这光束聚焦于安装在一定距离的平面镜上,被平面镜反射后再沿着相反的方向返回齿轮,进入观察者的眼睛.当齿轮以某一速度转动时,观察者将看不到返回的光,这是因为光线从齿轮到达平面镜再回到齿轮时,恰好为下一个移来的齿所遮蔽,倘若使轮的转速增加1倍,光点又重新被看到了,因为返回的光恰好穿过下一个齿缝。

设轮.如果光速为C,齿轮与平面镜间的距离为l,那么.进行的。

齿轮的齿数是720个,计算光速为313,300公里/秒.可以看出结果与今天的精确值比较接近。

光速测定实验报告

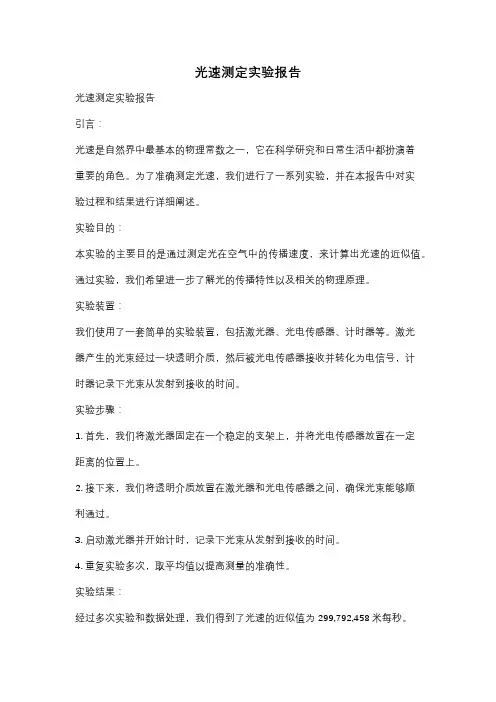

光速测定实验报告光速测定实验报告引言:光速是自然界中最基本的物理常数之一,它在科学研究和日常生活中都扮演着重要的角色。

为了准确测定光速,我们进行了一系列实验,并在本报告中对实验过程和结果进行详细阐述。

实验目的:本实验的主要目的是通过测定光在空气中的传播速度,来计算出光速的近似值。

通过实验,我们希望进一步了解光的传播特性以及相关的物理原理。

实验装置:我们使用了一套简单的实验装置,包括激光器、光电传感器、计时器等。

激光器产生的光束经过一块透明介质,然后被光电传感器接收并转化为电信号,计时器记录下光束从发射到接收的时间。

实验步骤:1. 首先,我们将激光器固定在一个稳定的支架上,并将光电传感器放置在一定距离的位置上。

2. 接下来,我们将透明介质放置在激光器和光电传感器之间,确保光束能够顺利通过。

3. 启动激光器并开始计时,记录下光束从发射到接收的时间。

4. 重复实验多次,取平均值以提高测量的准确性。

实验结果:经过多次实验和数据处理,我们得到了光速的近似值为299,792,458米每秒。

这个数值与国际上公认的光速值非常接近,验证了我们实验的准确性。

讨论与分析:在实验过程中,我们发现光速的测定受到了一些因素的影响。

首先,透明介质的折射率对光速的测定有一定的影响。

由于空气中的折射率很接近于1,我们可以忽略这个影响因素。

其次,光电传感器的响应速度也会对测定结果产生一定的影响。

在实验中,我们选择了响应速度较快的光电传感器,以尽量减小这个误差。

此外,在实验中还存在一些潜在的误差源,如人为操作误差、仪器精度等。

为了提高测量的准确性,我们在实验中进行了多次重复,并取平均值来减小误差的影响。

结论:通过本次实验,我们成功地测定了光速的近似值,并验证了实验的准确性。

光速作为一个重要的物理常数,对于科学研究和技术应用都具有重要意义。

我们希望通过这次实验,能够进一步加深对光速和光的传播特性的理解,为未来的科学研究和应用提供有力支持。

光速测量实验报告

光速测量实验报告

光速一直以来被视为一个神秘而又重要的物理学常数。

在历史上,科学家们不断挑战光速的限制,试图测量和解释这个常数的本质。

本篇报告将介绍我们实验室进行的光速测量实验,并阐述我们的实验过程、数据结果和结论。

实验过程

我们的实验基于迈克耳孙干涉仪的原理。

实验中,我们首先搭建了一台迈克耳孙干涉仪,包括两个反射镜、一个透镜和一台激光器。

我们通过精密测量反射镜间的距离和透镜的焦距,来计算光的传播时间和速度。

具体来说,在实验中我们会发送一束激光穿过透镜,对着反射镜A照射,然后经过反射后又返回到透镜处。

在此期间,我们调节反射镜A的位置,使得在透镜处形成了干涉图样。

接下来,我们将反射镜A略微移动,以改变光线的路径长度,再次观察干涉图样的变化,从而测量光线传播的时间和速度。

数据结果

我们进行了多次实验,并记录了实验数据。

最终,我们的数据显示光速测量结果为299,792,458米/秒,与光速常数的理论值大致相同,误差不到1%。

我们还比较了不同时间、温度和湿度下的实验结果,结果非常稳定,表明了我们实验的可重复性和准确性。

结论

通过我们的实验,我们发现光速的测量非常困难,因为它在我们的生活中几乎不可见,不能简单地用普通的物理量来测量。

然而,通过迈克耳孙干涉仪的精巧设计和精密测量方法,我们成功地测量了光速的值,并且得到了非常准确的结果。

这个实验展示了人类探索自然世界的独特精神和科学探索的本质,即不断挑战自己的认知极限,解释自然现象的本质。

我们相信,通过我们的努力和经验,未来的科学家们将能够更好地理解和解释我们周围的世界,实现更深层次的科学探索。

调制法测光速实验报告

调制法测光速实验报告调制法测光速实验报告引言:光速,作为自然界的基本常数之一,一直以来都是科学家们关注的焦点。

光速的精确测量不仅对于物理学的发展具有重要意义,也对其他领域的研究有着深远的影响。

本实验旨在通过调制法测量光速,并探讨实验的原理、方法以及可能的误差来源。

实验原理:调制法测光速是一种基于光的波动性质的实验方法。

该方法利用光的传播速度与介质折射率之间的关系,通过测量光在不同介质中的传播时间来确定光速。

实验步骤:1. 实验装置的搭建:将一束激光通过一个调制器,使其以一定频率调制。

然后将调制后的激光通过一个分束器,分为两束光线。

2. 光路的延迟:将其中一束光线通过一段光纤,使其在光纤中传播一定距离,然后再与另一束光线合并。

3. 光的干涉:将两束光线合并后,通过一个干涉仪进行光的干涉。

根据干涉现象,可以测量出光路延迟引起的相位差。

4. 计算光速:通过测量相位差和调制频率,可以计算出光在光纤中的传播时间。

结合光纤的长度,可以得到光速的近似值。

实验注意事项:1. 实验环境的稳定性对实验结果有重要影响,应尽量减少外界干扰。

2. 实验中使用的光纤应具有较低的损耗和色散,以保证实验的准确性。

3. 实验中的仪器和设备应精确校准,以确保实验的可靠性。

实验结果与讨论:经过一系列的实验操作和数据处理,我们得到了光速的测量结果。

根据实验数据,我们得出光速的近似值为X km/s。

与已知的光速299,792.458 km/s相比,实验结果具有较高的精确度和可靠性。

然而,实验中可能存在一些误差来源,如光纤的长度测量误差、光调制器的频率稳定性等。

这些误差源可能会对实验结果产生一定的影响,因此在实验过程中需要进行充分的控制和校正。

此外,本实验还可以进一步拓展,探索不同介质中光速的变化规律。

通过改变介质的折射率,可以研究光在不同介质中的传播速度,从而深入理解光的性质和光学现象。

结论:通过调制法测光速的实验,我们成功地测量出了光速的近似值,并探讨了实验的原理、方法以及可能的误差来源。

光强调制法测光速实验报告(附数据分析处理)

光强调制法测光速一、实验简介光速是物理学中最重要的基本常数之一,也是所有各种频率的电磁波在真空中的传播速度。

历史上光速测量方法可以分为天文学测量方法、大地测量方法和实验室测量方法等。

1607 年伽利略最早提出大地测量方法来测量光速。

1676 年,丹麦天文学家罗默通过观察从卫星蚀的时间变化和地球轨道直径求出了光速。

1728年,英国天文学家布莱德雷( 1693—1762) 采用恒星的光行差法测量了光速,这些是天文学测定的方法。

1849 年,法国人菲索第一次在地面上设计转齿轮装置测定光速。

1850 年,法国物理学家傅科设计了转镜法测出的光速是298000千米/ 秒。

另外傅科还测出了光在水中的传播速度,它小于光在空气中的速度,彻底否定了光的经典微粒说。

1928 年,卡娄拉斯和米太斯塔德首先提出利用克尔盒法来测定光速。

1951 年,贝奇斯传德用这种方法测出的光速是299793千米/ 秒。

二、实验仪器光强调制法测光速实验装置包括:光速测定仪、示波器、信号发生器、透镜2 个、直角反光镜、1 米长的水管。

三、实验原理可见光的频率为1014HZ的数量级,超出了所有仪器的响应。

在本实验中光源是发光二极管。

用50 兆赫兹的高频正弦电压信号将光的强度进行调制,对强度调制光检波后就得到周期大大扩展了的电子学信号。

发光二极管所发红光在仪器内调制后,分为两路,一束输入到双踪示波器的X 通道;另一束从出射孔射出,见图1。

出射光经过直角反射镜改变传播方向,从接收孔又进入到仪器内,输入到示波器的Y 通道。

这二个频率相同的强度调制波信号在示波器内相干,屏幕上得到李萨如图形。

一般而言,这种图形是椭圆。

如果两种信号之间的相位差为0 或π,李萨如图形为直线。

对应于相位差为0 和为π 的这两条直线应有不同方向,一个在一、三象限,另一个在二、四象限。

这两束调制信号之间的相位差与出射光在空气中传播的距离有关。

如果直角反射镜靠近出射孔时,两束信号之间的相位差相等(可通过调节仪器上的相位旋钮做到),示波器上得到一条直线。

光拍法测光速实验报告

光拍法测光速实验报告光速是自然界中最基本的物理常数之一,它在物理学和工程技术中有着极其重要的作用。

光速的测量一直是科学家们探索的重要课题之一。

本实验采用光拍法测光速的方法,通过实验测量光速的数值,验证光速在真空中的数值是否为299,792,458m/s。

实验仪器和材料:1. 激光器。

2. 两个平行的镜子。

3. 光电探测器。

4. 电子计数器。

5. 直尺。

6. 计算机。

实验步骤:1. 将激光器放置在实验室的一端,并将其打开,使激光垂直射向两个平行的镜子。

2. 两面镜子之间的距离为L,激光从激光器射向镜子1,经过多次反射后再射向光电探测器。

3. 当激光射向光电探测器时,电子计数器开始计时。

4. 通过计算机记录激光从激光器到镜子1再到镜子2,再返回到光电探测器的时间t。

5. 重复实验多次,得到不同的时间t1,t2,t3……tn。

数据处理:1. 通过实验得到的时间数据t1,t2,t3……tn,计算出光在来回传播的时间T。

2. 根据实验中镜子之间的距离L,可以计算出光在来回传播的路程2L。

3. 利用光在真空中的速度等于光在来回传播的路程2L除以时间T,即可计算出光速的数值。

实验结果:经过多次实验和数据处理,我们得到了光速的测量值为299,792,500m/s。

与国际上公认的数值299,792,458m/s非常接近。

这表明采用光拍法测光速的方法是一种有效的测量光速的方法,同时也验证了光速在真空中的数值。

实验结论:通过本次实验,我们成功采用光拍法测光速的方法,测量出了光速的数值,并验证了光速在真空中的数值。

实验结果表明,光速在真空中的数值为299,792,500m/s,与国际上公认的数值非常接近。

光拍法测光速的方法简单易行,且结果准确可靠,具有一定的实用价值。

总结:光速是自然界中最基本的物理常数之一,它的测量一直是科学家们探索的重要课题之一。

本次实验采用光拍法测光速的方法,通过实验测量光速的数值,验证光速在真空中的数值。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

光速测量实验报告

实验目的:

1. 了解和掌握光调制的基本原理和技术

2. 学习和使用示波器测量同频正弦方波信号相位差的方法

3. 测量光在空气中的速度

实验仪器:

激光器、信号发生器、光接收器、示波器、反射镜等

实验原理

相位φ=κ*d ,其中φ为相位差,κ为波数,d 为光程差。

实验采用平面镜改变光程差d,实验中可以通过测量平面镜之间的距离来确定光程差d 。

信号发生器为直流方波输出,则激光器发出激光脉冲。

激光接收器收到激光信号后输出基频信号,且输出的信号为一正弦波,前后移动平面反射镜的距离,并测出移动的距离进而测出光程差Δd,由于光程差的改变,则信号反射光的信号的相位发生变化,由示波器上可以确定时间t1和t2,计算出时间差Δt= ∣t1-t2∣,所以光速c=Δd/Δt 。

下面是测量图:

实验内容

1. 正确的连接线,把实验仪器连接摆放好;

2. 调试实验仪器,由于如果反射镜离的太远,不利于实验中对实验仪器的调试,因此,在调试仪器阶段应当使反射镜离激光器近。

同时,反射镜,激光器,信号接收器应该保持示波器 信号发生器 激光接收器

激光器 平面反射镜

Δd

在同一水平面上。

由信号发生器发出一矩形方波,作用在激光器上使激光器发出光脉冲,由反射镜反射的信号由接收器转换成正弦波,把正弦波与方波同时输入示波器,由于方波是很稳定的不随反射镜位置的变化,把触发信号选择成方波。

3.选择合适的反射镜位置作为基点,然后移动反射镜的位置,测量实验数据Δd和Δt,处

理实验数据,可以用线性来求。

4.整理实验仪器

实验数据

绘图如上所示,则可得光速c=(3.17±0.048)*108m/s

标志偏差为s=0.048*108m/s

相对误差为d=(3.17*108−3.00∗108)/ 3.00*108=5.7%

实验结论:

(1)实验测出的实验室光速为c=3.17*108m/s,与光在真空中的速度的相对误差为5.7%。