初中部编人教版历史七年级上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》 教学设计

(部编)人教版初中七年级历史上册《 第19课 北魏政治和北方民族大交融》 优质课教案_1

北魏的政治和北方民族大交融版本:初中历史7年级上人教版课时:1课时教学目标:了解淝水之战,通过史料实证理解北魏孝文帝改革的措施,通过课堂辩论学会对孝文帝的评价,通过以图证史的方法来理解民族大交融,培养学生树立正确的民族价值观。

教学重点:淝水之战、北魏孝文帝改革;民族大交融教学难点:孝文帝改革的评价导入:同学们,这是中国古代历史上非常著名的皇帝——唐太宗,他的身上流淌着鲜卑族人的血液,这是为何呢?这是因为魏晋南北朝时期出现一个民族大交融的局面。

今天这节课我们一起来学习北魏的政治和民族大交融。

设计意图:以学生熟悉的历史人物导入,设疑,激发学生历史学习兴趣。

过渡:民族交融的方式有暴力冲突的战争形式,也有和平渐进的改革方式,我们首先学习战争的方式。

教学过程:一、民族交融之冲突——淝水之战教师设问:同学们观看视频《淝水之战》及阅读教材后思考(1)哪些成语与淝水之战有关?(2)投鞭断流的前秦大军为何会草木皆兵?学生回答:(1)风声鹤唳、草木皆兵、投鞭断流。

(2)前秦军队内部成分复杂,军心涣散,民族矛盾尖锐,战线过长,轻敌自傲。

设计意图:引导学生从民族矛盾角度认识前秦的失败,紧扣本课核心主题——民族交融。

教师讲述:前秦失败后,北方再次陷入混乱局面,也给一些民族的独立发展提供了契机,接下来我们学习鲜卑族是如何应对民族交融的?二、民族交融之和平——孝文帝改革教师讲述:淝水之战后,鲜卑族迅速崛起,公元439年,鲜卑族拓跋部统一了黄河流域。

统一之后,鲜卑族是如何治理的呢?材料呈现:北魏的皇帝北魏道武帝拓跋珪、北魏明元帝拓跋嗣、北魏太武帝拓跋焘、北魏南安王拓跋余、北魏文成帝拓跋濬、北魏献文帝拓跋弘、北魏孝文帝拓跋宏教师设问:从名称上看,北魏前期皇帝和和后期皇帝有什么不同?学生回答:前期有“武”字,后期有“文”字。

设计意图:从北魏皇帝的名称看其治国理念的变化,既新颖,又把抽象问题形象化,符合初一学生的认知规律。

教师讲述:从武到文的变化,这实际上反映了北魏治国理念的转变。

人教版历史七年级上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》教学设计1

人教版历史七年级上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》教学设计1一. 教材分析《北魏政治和北方民族大交融》是人教版历史七年级上册第19课的内容。

本节课主要讲述了北魏孝文帝改革和北方民族大交融的相关史实。

教材内容包括:北魏孝文帝的改革措施、北方民族大交融的表现和意义。

通过本节课的学习,学生可以了解北魏孝文帝改革的目的、内容及其对北方地区的影响,认识北方民族大交融的历史背景、特点及其在我国历史发展中的重要作用。

二. 学情分析七年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于民族关系、历史人物等概念有一定的了解。

但对于北魏孝文帝改革和北方民族大交融的细节内容,学生可能较为陌生。

因此,在教学过程中,教师需要注重引导学生了解历史背景,分析历史现象,形成对历史事件的认识。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北魏孝文帝改革的背景、内容及其影响,掌握北方民族大交融的表现和意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识民族交融在我国历史发展中的重要作用,增强民族认同感,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.教学重点:北魏孝文帝改革的措施、北方民族大交融的表现和意义。

2.教学难点:北魏孝文帝改革的原因、北方民族大交融的历史背景。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受历史事件,激发学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,通过分析问题、解决问题的方式,培养学生的思维能力。

3.合作探讨法:学生进行小组讨论,分享学习心得,提高学生的沟通能力。

六. 教学准备1.教师准备:查阅相关历史资料,了解北魏孝文帝改革和北方民族大交融的背景、内容及其影响。

2.学生准备:预习教材,了解本节课的基本内容,准备相关问题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过设置历史情境,如讲述北魏孝文帝改革的故事,引导学生进入学习状态,激发学生的学习兴趣。

部编版(2024)七年级上册历史第19课 北朝政治和北方民族大交融 教案

第19课《北朝政治和北方民族大交融》教案一、新课程标准通过了解三国两晋南北朝时期的政权更迭和北魏孝文帝改革,认识这一时期民族交往交流交融的历史特点及其对中华民族发展的意义。

二、内容分析本课主要学习三部分内容:淝水之战、北魏孝文帝改革、北朝政权更替、北方地区的民族交融。

四部分内容通过论述前秦和北魏这两个少数民族政权不同的统治措施及结果,凸显民族交融的历史潮流。

316年,西晋灭亡,国家重新陷入分裂。

北方进入少数民族政权统治时期,先后经十六国和北朝时期。

十六国时期各少数民族政权彼此攻战,原有民族格局被打乱,各民族间差异逐渐缩小,民族交融向前发展。

东汉、魏晋时期,北方少数民族不断内迁,逐渐形成汉族与少数民族的交融。

少数民族政权入主中原后,原有民族习俗难以适应先进文明地区的统治形势。

社会内部矛盾重重,特别是民族隔阂与偏见导致民族矛盾尖锐。

如何化解民族矛盾,成为维护和巩固统治所面临的重大问题。

前秦淝水之战的失败,除了苻坚个人因素和人民厌战之外,更重要的因素在于境内充满民族矛盾。

北魏统一黄河流域后,顺应民族交融趋势,以国家政权推动鲜卑族汉化,促进了北方地区民族大交融。

魏晋南北朝时期,汉族吸收借鉴少数民族文化和少数民族的汉化,共同促进了中华文明的发展。

三、教学目标1.了解淝水之战的基本史事及北方政权更迭的历史脉络,认识到统一是历史发展的必然趋势;(时空观念、唯物史观)2.掌握北魏孝文帝改革的基本措施,并能够正确评价其改革;(史料实证、历史解释)3.结合史料,了解北方地区民族交融的表现,理解民族交融对中华民族发展的重要意义,从而增强民族认同感,筑牢中华民族共同体意识。

(史料实证、家国情怀)四、教学过程(一)新课导入展示图片:嘉峪关魏晋墓“吃烧烤”砖画及烧烤美食图片教师引导:同学们,你们喜欢吃烧烤吗?但你有没有想过,烧烤这项美食也是民族交融发展下的产物呢?其实最开始时把食物放在火上烤的烹饪方法是北方游牧民族的习俗,但是他们的做法很简单,就是直接在火上烤熟,加盐就可以了。

最新部编人教版七年级历史上册《第19课 北魏政治和北方民族大交融》优质教案

第19课北魏政治和北方民族大交融1 教学分析【教学目标】【重点难点】教学重点:北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融教学难点:北方地区的民族交融2 教学过程一、导入新课图片:洛阳城洛阳是华夏文明的发祥地之一,隋朝大运河的中心,历史上先后有十多个王朝在洛阳建都。

宋朝司马光的《过故洛阳城》中有一句诗“若问古今兴废事,请君只看洛阳城。

”今天我们一起走进那个胡风汉韵的民族交融的时代。

二、新课讲授目标导学一:淝水之战(一)背景:1.图片展示背景:强大后的前秦,疆域辽阔。

东濒大海,南抵汉水,西至龟兹,北达沙漠,与南方的东晋形成对峙的局面。

经过:苻坚率步兵60万、骑兵27万,从各地向南进发,晋军只有八万人,双方力量对比悬殊。

苻坚骄傲的对部下说,我有强大的军队,文武如林,摧毁晋朝,如风吹落叶一般。

他吹嘘自己的军队“投鞭于江、足断其流”。

出发前,连东晋皇帝、宰相俘虏后的公馆都准备好了。

晋廷宰相谢安主张坚决抵抗,沉着冷静,调度有方。

最终以少胜多打败前秦。

淝水之战是中国古代又一次以少胜多的著名战役。

淝水之战以后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

2.讨论:阅读课本P93页相关材料,找出前秦失败的原因。

启示:决定战争胜负的关键并不在于兵力的多寡,而在于人心的向背、战术的得当。

教师过渡:公元439年,拓跋焘统一黄河流域,结束了十六国以来分裂割据的局面。

当粗犷豪放的草原游牧文明遭遇崇尚礼仪的中原农耕文明,自然产生了激烈而痛苦的文化碰撞与融合。

拓跋鲜卑要怎样才能深深扎根在这片土地上呢?目标导学二:北魏孝文帝改革(一)背景1.学生自主学习,了解北魏孝文帝改革的背景和原因(目的)提示:(1)4世纪后期,游牧在阴山地区的鲜卑族拓跋部迅速崛起,建立北魏。

439年,北魏统一北方,结束了十六国以来分裂割据的局面。

(2)北方内迁民族出现民族融合趋势。

鲜卑族内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,治理广大的北方地区困难重重。

(3)原因:内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。

部编版七年级上册历史第19课《北魏政治和北方民族大交融》教案

部编版七年级上册历史第19课《北魏政治和北方民族大交融》教案一、教学目标1.了解北魏政治制度和北方民族大交融时期的社会发展情况。

2.掌握北魏政治制度的主要内容。

3.理解北方民族大交融的含义及其对中国历史发展的影响。

二、教学重点1.北魏政治制度的主要内容。

2.北方民族大交融对中国历史发展的影响。

三、教学难点1.北方民族大交融时期的社会发展情况。

2.北方民族大交融对中国历史发展的影响。

四、教学内容和重难点解析1.内容本课时主要介绍北魏政治制度和北方民族大交融时期的社会发展情况。

北魏是中国历史上一个重要的朝代,它在政治、经济、文化等各个方面都有很大的影响。

北魏政治制度是北方草原文化和中原文化相互交融的产物,具有很高的历史价值。

北方民族大交融时期,是中国历史上一个重要的时期。

在这个时期,北方草原民族和中原汉族之间发生了广泛的交流和融合,各种文化、经济、政治因素相互交织,为中国的历史发展奠定了坚实的基础。

2.重难点解析本课时的难点在于掌握北魏政治制度的主要内容和理解北方民族大交融对中国历史发展的影响。

北魏政治制度是北方草原文化和中原文化相互交融的产物,需要掌握较多的历史背景和相关知识。

北方民族大交融对中国历史发展的影响涉及到经济、文化、政治等多个方面,需要结合历史上的具体案例进行深入理解。

五、教学手段1.课件展示2.多媒体投影仪3.板书4.教学视频六、教学过程1.引入通过图片展示北方草原民族和中原汉族的区别,引导学生思考两者之间的关系。

2. 基础知识讲解讲解北魏政治制度的主要内容及其历史背景。

包括:家族政治、官僚制度、土地制度等内容。

3. 课堂互动请学生就北魏政治制度的主要内容进行探究,并结合历史上的具体案例进行分析和讨论。

4. 教学视频播放相关视频,让学生了解北方民族大交融时期的社会发展情况,以及其对中国历史发展的影响。

5.板书讲解板书介绍北方民族大交融对中国历史发展的影响,并结合历史上的具体案例进行分析和讨论。

第19课 北魏政治和北方民族大交融(教案)-初中历史人教部编版七年级上册

北魏政治和北方民族大交融教案【知识与能力】了解淝水之战、北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融等基本史实,思考并认识历史发展的趋势。

一、新课导入通过前面的学习,我们知道了十六国的相关史实。

你知道结束十六国割据局面的是什么政权吗?该政权又进行了怎样的改革?这场伟大的改革对中国历史产生了什么影响?带着这些问题,我们一起来学习本课内容。

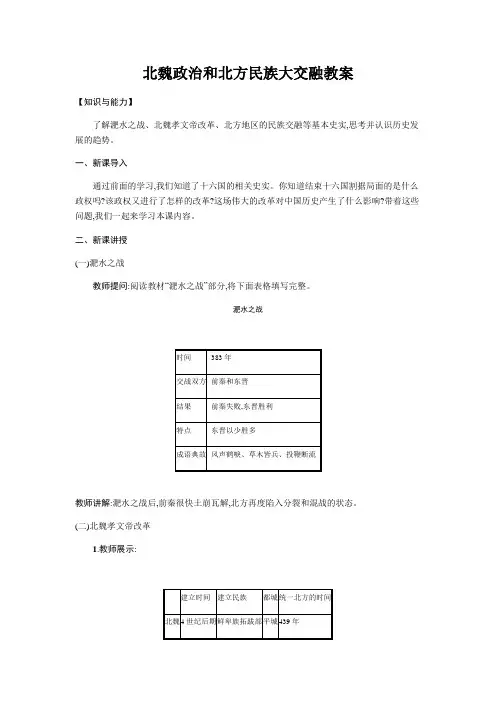

二、新课讲授(一)淝水之战教师提问:阅读教材“淝水之战”部分,将下面表格填写完整。

淝水之战教师讲解:淝水之战后,前秦很快土崩瓦解,北方再度陷入分裂和混战的状态。

(二)北魏孝文帝改革1.教师展示:教师讲述:尽管北魏统一了北方,结束了十六国以来分裂割据的局面,但北魏政权在发展的道路上仍面临着很多问题。

鲜卑拓跋部因内迁较晚,仍保持鲜卑族的习俗,要治理好广大的北方地区困难重重。

2.材料展示:材料一北魏前期官员没有俸禄,收入主要依靠掳掠与赏赐战利品。

统一北方后,战争与掠夺的机会少了,于是,官员开始公开贪污受贿,搜刮百姓。

霸占农民土地,农民流离失所,激化了阶级矛盾。

材料二在战争中往往驱使汉人为先锋,鲜卑骑兵在后面督阵并任意践踏汉人。

材料三当时,北方各族人民长期杂居,内迁的各族在生产、生活和习俗上,与汉族已无明显的区别。

教师提问:上述三则材料分别反映了什么问题?学生回答:材料一反映了北魏阶级矛盾激化,材料二表明北魏民族矛盾激化,材料三表明北方已经出现了民族交融。

3.教师讲解:由此可见,北魏社会危机重重,同时,出现民族交融。

那么,为了适应民族交融,解决社会危机,孝文帝是怎样做的呢?(1)迁都教师展示:教师提问:阅读上述材料,北魏孝文帝为什么要迁都洛阳?学生回答:平城位置偏北,不利于北魏对中原地区的统治,也不利于学习和接受汉族先进文化;洛阳是历史名都,是中原政治、经济、文化中心。

(2)实行汉化政策教师展示:材料一北魏教文帝规定,“今欲断北语,一从正音”,30岁以上的鲜卑官员要逐步改说汉语,30岁以下的要立即改说汉语,故意说鲜卑语的,要罢官降爵。

(部编)人教版初中七年级历史上册《 第19课 北魏政治和北方民族大交融》 公开课教学设计_0

第19课北魏政治和北方民族大融合【教材分析】本课是人教版《中国历史》七年级(上册)第四单元第19课。

三国两晋南北朝是我国历史上有名的大分裂、大动乱、民族大融合的时期,而本课内容正是从政权分立走向统一的一个重要环节。

少数民族的内迁使民族融合趋势出现,为了适应这种趋势,北魏孝文帝掌权后进行了一系列学习汉族先进文化的改革,而改革又进一步促进了民族大融合,为后来的隋唐统一奠定了基础。

可以说这一课既是对三国两晋南北朝政权分立的一个总结,又为隋朝更大规模的统一埋下伏笔。

本课内容具体由三部分组成:一、淝水之战;二、北魏孝文帝改革;三、北方地区的民族交融。

【课标要求】通过北魏孝文帝改革,初步理解民族交往、交流、交融对中华民族发展的意义。

【学习目标】1.掌握淝水之战的基本史实。

2.熟记北魏孝文帝改革的基本史实。

3.通过学习和思考本课所叙述的民族大融合进程,培养全面、系统地思考问题的初步能力和追踪历史发展基本线索的初步能力。

4.通过本课的学习,培养在民族问题上的正确观念,认识到民族间的经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件。

【学习重点】北魏孝文帝改革的措施。

【学习难点】理解北方民族大融合与北魏孝文帝改革之间的逻辑关系。

【教学方法】1.讲述法。

对北魏统一黄河流域,孝文帝迁都等内容,采用讲述法为好。

2.故事穿插法。

有一些内容可用此法,比如迁都洛阳的过程既可以讲述(指教师),又可以通过故事的形式通过学生之口来解决问题。

3.分析法。

对于孝文帝迁都后的改革措施和民族大融合的关系,可用此法。

4.联系讲解法。

孝文帝改革措施的一些内容可联系讲解。

比如改汉姓、说汉话等。

【学习过程】一、导入新课多媒体播放:童声合唱的《敕勒歌》视频,展示北国草原壮丽富饶风光(配以《敕勒歌》原文)提醒学生思考:这是古时候哪个少数民族传唱的民歌?师导入:这是一首北朝民歌,原为鲜卑语,后译成汉语,广为流传。

你想了解鲜卑族在历史上最早建立了哪个朝代吗?你想了解鲜卑历史上一位杰出政治家的改革吗?师出示课题: 第19课北魏政治和北方民族大融合二、学习新课(一)、淝水之战1.展示淝水之战示意图,结合课本,归纳淝水之战的时间、地点、双方、结果、影响。

统编版(2024)历史七年级上册第19课北朝政治和北方民族大交融 教学设计.doc

统编版(2024)历史七年级上册《北朝政治和北方民族大交融》教学设计一、教材分析统编版(2024)历史七年级上册《北朝政治和北方民族大交融》一课,主要讲述了魏晋南北朝时期北朝的政治局势以及北方民族大交融的历史进程。

这一时期是中国历史上一个重要的民族融合时期,对于中国历史的发展产生了深远的影响。

本课内容分为三个子目:“淝水之战”“北魏孝文帝改革”和“北方地区的民族交融”。

“淝水之战”讲述了前秦与东晋之间的一场重要战役,这场战役不仅影响了当时的政治格局,也为北方民族大交融创造了条件。

“北魏孝文帝改革”是本课的重点内容,孝文帝通过一系列的改革措施,加速了北方民族的融合,推动了北魏的封建化进程。

“北方地区的民族交融”则从经济、文化等方面阐述了北方民族大交融的表现和影响。

通过学习本课,学生可以了解到魏晋南北朝时期的政治、经济和文化状况,认识到民族融合对于中国历史发展的重要意义,培养学生的民族认同感和历史责任感。

二、教学目标1.知识与技能目标(1)了解淝水之战的背景、经过和影响。

(2)掌握北魏孝文帝改革的背景、内容和影响。

(3)理解北方地区民族交融的表现和意义。

2.过程与方法目标(1)通过阅读教材、分析史料等方式,培养学生的史料分析能力和自主学习能力。

(2)通过小组讨论、课堂发言等形式,培养学生的合作学习能力和表达能力。

(3)通过绘制思维导图等方式,培养学生的归纳总结能力和思维能力。

3.情感态度与价值观目标(1)认识到民族融合是历史发展的必然趋势,培养学生的民族认同感和历史责任感。

(2)感受孝文帝改革的勇气和决心,培养学生的进取精神和创新意识。

(3)了解魏晋南北朝时期的文化成就,培养学生的文化自信和爱国情感。

三、教学重难点1.教学重点(1)北魏孝文帝改革的内容和影响。

(2)北方地区民族交融的表现和意义。

2.教学难点(1)理解北魏孝文帝改革的背景和必要性。

(2)分析北方民族大交融的原因和影响。

四、教学方法1.讲授法:讲解淝水之战、北魏孝文帝改革和北方民族大交融的相关知识。

(部编)人教版初中七年级历史上册《 第19课 北魏政治和北方民族大交融》 优质课教学设计_1

教学设计第19课北魏政治和北方民族大交融【教学目标】1.知识与技能掌握淝水之战的基本史实;熟记北魏孝文帝改革的基本史实。

通过学习和思考本课所叙述的民族大融合进程,培养全面、系统地思考问题的初步能力和追踪历史发展基本线索的初步能力。

3.情感态度和价值观通过本课的学习,培养在民族问题上的正确观念,认识到民族间的经济、文化交流是我国历史上民族关系的重要内容,也是实现民族融合的前提条件。

【教学重点】北魏孝文帝改革的措施。

【教学难点】理解北方民族大交融与北魏孝文帝改革之间的逻辑关系。

【教学方法】讨论法、问题导学法【教学过程】导入新课:配乐展示《敕勒歌》歌词以及相关图片,提问:“这是一首北朝民歌,原是鲜卑语,后译成汉语,广为流传。

你知道鲜卑族在中国历史上最早建立了哪个朝代吗?你想了解鲜卑族历史上一位杰出政治家的改革吗?”学生在苍凉雄浑的音乐中仿佛置身于茫茫大草原上,由此引入新课。

教师讲解:本课学习内容分为三部分:第一部分为“交往中的冲突——淝水之战”。

第二部分为“交流中的融合——孝文帝改革”。

第三部分为“交融中的发展——北方民族大交融”。

(板书)一、交往中的冲突——淝水之战展示前秦和东晋对峙示意图,引导学生回顾上节课所学基础知识: 317年,皇族司马睿重建晋朝,都城在建康,历史上称为“东晋”。

4世纪后期,氐族建立的前秦统一了黄河流域;前秦苻坚重用汉人王猛为丞相,励精图治,前秦迅速强大起来,想统一全国,而东晋也想收复中原地区。

于是在公元383年,南北方之间发生了一场决战——“淝水之战”。

指导学生列表归纳关于淝水之战的相关信息:原因,时间,交战双方,兵力对比,结果,影响等信息,特别分析东晋以少胜多的原因。

教师提问:从前秦失败的原因来看,你认为决定战争胜负的重要因素是什么,你从中得到什么启示?学生回答:决定战争胜负的重要因素是人心,得民心者得天下。

教师提问:请同学们阅读课本86—87页,找出与淝水之战相关的成语,并连线。

人教部编版七年级历史上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》教学设计2

人教部编版七年级历史上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》教学设计2一. 教材分析部编版七年级历史上册第19课《北魏政治和北方民族大交融》主要讲述了北魏孝文帝改革和北方民族大交融的相关内容。

本节课内容较为复杂,需要学生了解北魏孝文帝改革的原因、内容及其意义,同时掌握北方民族大交融的表现和影响。

通过本节课的学习,使学生认识到改革是推动社会进步的重要动力,理解民族交融对于国家统一和发展的积极作用。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经了解了南北朝时期的背景,对于民族关系有一定的认识。

但对于北魏孝文帝改革和北方民族大交融的具体内容及其意义,可能还存在一定的困惑。

因此,在教学过程中,需要教师引导学生深入解读教材,从而更好地理解本节课的内容。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北魏孝文帝改革的原因、内容及其意义,掌握北方民族大交融的表现和影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识改革是推动社会进步的重要动力,理解民族交融对于国家统一和发展的积极作用。

四. 教学重难点1.重点:北魏孝文帝改革的原因、内容及其意义;北方民族大交融的表现和影响。

2.难点:北魏孝文帝改革的具体措施及其作用;北方民族大交融的深层次意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置相关情境,让学生更好地回到历史现场,感受历史事件。

2.自主学习法:引导学生自主阅读教材,培养学生独立获取知识的能力。

3.合作探讨法:学生进行小组讨论,促进学生间的交流与合作。

4.案例分析法:通过分析具体案例,使学生更好地理解历史事件。

六. 教学准备1.教材:部编版七年级历史上册。

2.课件:根据教学内容制作的课件。

3.视频资料:与本节课相关的历史视频资料。

4.图片资料:与本节课相关的历史图片资料。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件或视频资料,简要介绍北魏孝文帝改革和北方民族大交融的背景,引发学生的兴趣。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《北魏政治和北方民族大交融》

第一课时

本课主要学习三块内容,淝水之战、北魏孝文帝改革、北方地区的民族交融。三块内容

通过前秦和北魏这两个少数民族政权不同的统治措施及结果,突显出民族交融的历史潮

流。

魏晋南北朝时期是国家分裂时期。222 年,魏、蜀、吴形成三国鼎立之势。280 年,西

晋短暂统一。316 年,西晋灭亡,国家重新陷入分裂。南方先后历经东晋和南朝时期。北方

进入少数民族政权统治时期,先后经十六国和北朝时期。十六国时期各少数民族政权彼此攻

战,原有民族布局被打乱,各民族间差异逐渐缩小,民族交融向前发展。

东汉、魏晋时期,北方少数民族不断内迁,逐渐形成汉族与少数民族的交融。少数民族

政权入主中原后,原有本民族旧俗难以适应先进文明地区的统治形势。社会内部矛盾重重,

特别是民族隔阂与偏见导致民族矛盾尖锐。如何化解民族矛盾,成为维护和巩固统治所面临

的重大问题。前秦淝水之战的失败,除了苻坚个人因素和人民厌战之外,更重要的因素在于

境内充满民族矛盾。北魏统一黄河流域后,顺应民族交融趋势,以国家政权推动鲜卑族汉化,

促进了北方地区民族大交融。魏晋南北朝时期,汉族吸收借鉴少数民族文化和少数民族的汉

化,共同促进了中华文明的发展。

【知识与能力目标】

1、掌握淝水之战的基本史实,了解东晋取胜的原因;

◆ 教材分析

◆ 教学目标

2、通过对本课的学习使学生掌握北魏孝文帝改革的原因、内容及作用,提高学生综合分析

历史问题的能力;

3、通过本课的学习,比较系统地了解南北朝时期我国民族大融合的基本史实,包括北方地

区民族融合的趋势和北魏孝文帝改革的主要史实,为进一步了解我国古代历史上民族融合的

进程和中华民族形成的历史过程奠定基础。

【过程与方法目标】

通过创设情境,把历史与现实联系起来,具体分析民族融合的表现、分组对比回答、讨

论等方法,化难为易,从而轻易突破难点;帮助学生理解和掌握孝文帝的改革措施,引导学

生形成正确的民族观,从而顺利完成教学目标。

【情感态度价值观目标】

1、通过本课的学习,培养在民族问题上的正确观念,认识到民族间的经济、文化交流是我

国历史上民族关系的重要内容,也是实现融合的前提条件;

2、通过本课的学习认识到北魏孝文帝改革所推动的北方民族大融合是符合时代发展潮流的,

从而初步树立维护民族团结和祖国统一的历史价值观。

【教学重点】

北魏孝文帝的改革措施、北方地区的民族交融

【教学难点】

正确认识民族大融合的含义

1、本节课运用图片、幻灯、课件、录像、计算机、白板等多媒体教学设备;

2、教师在教学过程中进行多媒体的演示和示范。

一、导入新课

播放影视剧《锦绣未央》的片段。通过影视剧来到到南北朝时期,进入民族大融合的历

史潮流。《锦绣未央》的历史背景设定在北魏时期,里面唐嫣所扮演的正是历史上有名的冯

太后。教师进入讲解,在北魏统一北方前,有一场著名的战争。“风声鹤唳,草木皆兵”便

◆ 教学重难点

◆

◆ 课前准备

◆

◆ 教学过程