锚杆支护机理

锚杆支护作用原理

锚杆支护作用原理

锚杆支护是一种常用的地下工程支护方法,其作用原理基于以下几个方面。

1. 承载荷载:锚杆通过固定在岩体内部形成的锚固力,能够承受地下工程所受到的荷载。

锚杆的材料通常具有较高的强度和刚度,能够有效地分担工程荷载,保证工程的安全性。

2. 抵抗岩体变形:地下工程常常面临着岩体的变形和位移,而锚杆可以通过锚固作用,将围岩与锚杆连接起来,从而抵抗岩体的变形。

锚杆与岩体之间形成的摩擦力和粘结力可以有效地限制围岩的位移,保持地下工程的稳定性。

3. 分散应力:锚杆在岩体中形成的锚固力可以通过锚杆的延伸长度将应力传递到岩体的较深层次,进而分散应力,减小地下工程周围的应力集中。

这样可以有效地减少岩体破坏的可能性,增加地下工程的承载能力。

综上所述,锚杆支护通过承载荷载、抵抗岩体变形和分散应力等作用原理,能够保证地下工程的安全性和稳定性。

锚杆支护原理及类型

(六)最大水平主应力理论

(六)最大水平主应力理论

• 最大水平应力理论论述了巷道围岩水平应力对巷 道稳定性的影响以及锚杆支护起到的作用,

• 它是以实测地应力及岩心实验室力学试验参数为 基础形成的一套锚杆支护设计方法,

• 运用有限差分法(采用莫尔一库仑强度淮则)对试 验巷道锚杆支护参数进行设计,

• 大松动圈(>150cm)

• 围岩表现出软岩的工程特征,围岩松动圈碎胀变形量大, 初期围岩收敛变形速度快,变形持续时间长,矿压显现大, 支护难度大。支护不成功时,巷道底板出现底鼓。在这种 条件下,如果用悬吊理论设计锚杆支护参数,常因设计锚 杆过长、过粗而失去其普遍应用的价值。

• 在单根锚杆作用下每根锚杆因受拉应力而对围岩产生挤压, 在锚杆两端周围形成一个两端圆锥形的受压区,合理的锚 杆群可使单根锚杆形成的压缩区彼此联系起来,形成一个 厚度为b的均匀压缩带。对于拱形巷道,压缩带将在围岩 破裂处形成拱形;对于矩形巷道,压缩带将在围岩破裂处 形成矩形结构,统称之为组合拱作用机理。

1. 围岩松动圈巷道支护理论

• 围岩松动圈巷道支护理论是在对围岩状态进行深 入研究后提出的,

• 通过研究,发现松动圈的存在是巷道围岩的固有 特性,它的范围大小(厚度值)目前可以用声波仪 或者多点位移计等手段进行测定。

• 松动圈理论认为:巷道支护的主要对象是围岩松 动圈产生、发展过程中产生的碎胀变形力,锚杆 受拉力的来源在于松动圈的发生、发展,并根据 围岩松动圈厚度值大小的不同将其分为小、中、 大三类,松动圈的类别不同,则锚杆支护机理也 就不同。

(2)巷道锚杆支护可以提高锚固体的力学参数,包括锚固 体破坏前和破坏后的力学参数(E、C、φ),改善锚固体 的力学性能。

锚杆的分类与安装及锚杆支护作用机理

锚杆的分类与安装及锚杆支护作用机理 2010-08-12 09:46:12 互联网1.锚杆支护作用机理锚杆支护的作用机理有加固拱作用、悬吊作用、组合梁作用、围岩补强作用和减小跨度作用等,如图5—3所示。

(风险世界网 专业研究安全风险管理,安全员的门户网站!)(1)悬吊作用在层状岩层中,锚杆将下部不稳定的岩层悬吊在上部稳固的岩层上。

锚杆所受的拉力来自被悬吊的岩层重量。

(2)组合梁作用在没有稳固岩层的薄层状岩层中,通过锚杆的预拉应力,将视为组合梁的各薄岩层挤紧,提高其自承能力。

决定组合梁稳定性的主要因素是锚杆的预拉应力及杆体强度和岩层性质。

(3)加固拱作用对于被纵横交错的弱面所切割的块状或破裂状围岩,如果及时用锚杆加固,就能提高岩体结构弱面的抗剪强度,在围岩周边一定厚度的范围内形成一个不仅能维持自身稳定,而且能防止其上部围岩松动和变形的加固拱,从而保持巷道的稳定。

(4)减少跨度作用巷道顶板打上锚杆,相当于在该处打上了点柱。

因此,就相当于把巷道顶板岩石悬露的跨度缩少了,从而提高了顶板岩层的抗弯曲能力。

2.锚杆的分类与安装1)木锚杆我国使用的木锚杆有两种,即普通木锚杆和压缩木锚杆。

(1)普通木锚杆,是采用优质木材制作的,常用的有榆木、槐木、桑木等。

要求木纹平直、无疵病,有足够的强度。

普通木锚杆由木内楔、木杆体、木托板和木外楔组成。

杆体上下两楔缝应相互垂直,防止打楔造成劈裂。

木锚杆的安装方法是先将木内楔插到锚杆顶端楔缝中,然后将杆体放入眼孔内,在锚杆尾端加力锤击,锚杆锚固后,再上好木托板,在锚杆尾端楔缝中加打木外楔封住眼孔并撑紧托板。

普通木锚杆结构简单,取材方便,加工容易,成本低。

但锚固力小,易腐朽变形,多在服务年限短的采区煤或半煤巷中锚固煤帮用,使用时应注意防腐处理。

(2)压缩木锚杆,是利用压缩木制成的锚杆。

压缩木是把潮湿的木材加以横纹压缩,就会产生较大的弹性变形,在变形状态掘进工下予以热处理和冷却,弹性变形就转化成塑性变形即成了压缩木。

锚杆支护文档

锚杆支护锚杆支护是一种用于地下工程中的支护方式,通过锚杆将地下结构与地面固定连接起来,以增加结构的稳定性和抗力。

锚杆支护通常用于岩石工程、地下挖掘和隧道工程中,可以有效地控制地下的变形和沉降,提高工程的安全性和稳定性。

1. 锚杆支护的原理和作用锚杆支护的原理是利用锚杆与地下岩土层之间的摩擦力和粘结力来增加地下结构的稳定性。

锚杆支护可以防止地下的变形和沉降,减少结构的受力,提高工程的安全性。

锚杆支护的主要作用包括:•控制地下的变形和沉降:锚杆通过固定地下结构与地面连接,可以有效地减少地下结构的变形和沉降,保持结构的稳定性。

•增加结构的抗力:锚杆支护可以将地下结构与地面紧密地连接起来,增加地下结构的抗力,提高结构的安全性和稳定性。

•分担结构的受力:锚杆支护可以将地下结构的受力分散到锚杆和岩土层中,减少结构的受力,延长结构的使用寿命。

2. 锚杆支护的材料和施工方法2.1 锚杆的材料选择常见的锚杆材料包括钢筋、高强度钢丝绳和预应力锚杆。

钢筋锚杆适用于一般的岩土工程,具有较高的抗拉强度和刚度。

高强度钢丝绳锚杆适用于大规模地下挖掘和岩石工程,具有较高的承载力和抗拉强度。

预应力锚杆适用于对抗拉性能要求较高的工程,能够更好地控制地下结构的变形和沉降。

2.2 锚杆支护的施工方法锚杆支护的施工方法主要包括以下步骤:1.钻孔:根据设计要求,在地下结构边缘或需要支护的区域进行钻孔。

2.安装锚杆:将锚杆插入钻孔中,然后注入灌浆材料填充钻孔空隙,形成与地下结构紧密连接的锚杆。

3.张拉锚杆:根据设计要求,使用张拉设备对锚杆进行张拉,以达到设计要求的预应力。

4.固定锚杆:在锚杆张拉完成后,固定锚杆的张拉端,并采取防松措施,确保锚杆的稳定性和安全性。

5.后期处理:根据需要,对锚杆进行检测和监测,及时处理可能出现的问题,确保锚杆支护的效果和稳定性。

3. 锚杆支护的应用案例3.1 岩石工程中的锚杆支护在岩石工程中,锚杆支护广泛应用于坡面稳定、爆破法隧道开挖、防潜透隧道开挖等工程。

锚杆支护原理讲解

锚杆支护理论及施工工艺讲解讲课目的:通过本次讲课,带动管理人员及锚杆支护工认真钻研锚杆支护理论,与实践相结合,提升掘面锚杆支护规范化操作,达到安全、经济支护巷道顶板的目的。

讲课内容:分三大部分:(1)锚杆支护原理;(2)锚杆施工工艺;(3)锚杆施工管理及质量要求。

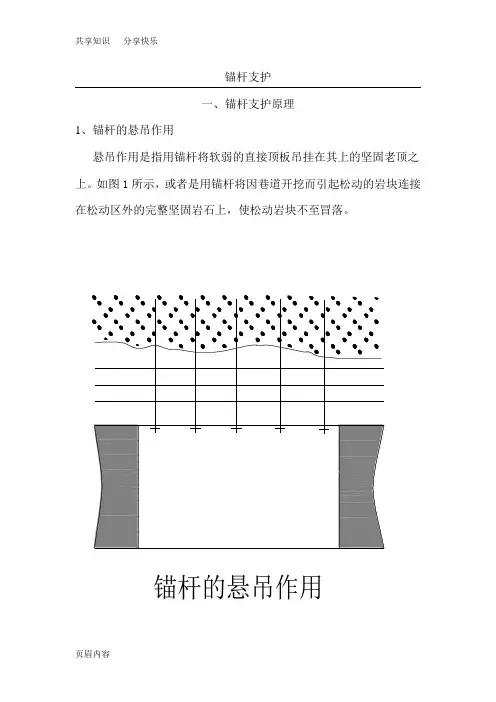

一、锚杆支护原理1、悬吊理论:悬吊理论认为:锚杆支护的作用就是将巷道顶板较软弱岩层吊在上部稳定岩层上,以增强较软弱岩层的稳定性。

对于回采巷道经常遇到的层状岩体,当巷道开挖后,直接顶因弯曲、变形与老顶分离,如果锚杆及时将直接顶挤压并悬吊在老顶上,就能减小和限制直接顶的下沉和离层,以达到支护的目的。

巷道浅部围岩松软破碎,或者开掘巷道后应力重新分布,顶板出现松动破裂区,这时锚杆的悬吊作用就是将这部分易落岩体悬吊在深部未松动岩层上。

这是悬吊理论的进一步发展。

根据悬吊岩层的质量就可以进行锚杆支护设计。

悬吊理论直观地揭示了锚杆的悬吊作用,在分析过程中不考虑围岩的自承能力,而且将被锚固体与原岩体分开,与实际情况有一定差距,计算数据存在误差。

悬吊理论只适用于巷道顶板,不适用于巷道帮、底。

如果顶板中没有坚硬稳定岩层或顶板较软弱岩层较厚,围岩破碎区范围较大,无法将锚杆锚固到上面坚硬岩层或者未松动岩层上,悬吊理论就不适用。

2、组合梁理论:组合梁理论认为:在层状岩体中开挖巷道,当顶板在一定范围内不存在坚硬稳定岩层时,锚杆的悬吊作用居次要地位。

如果顶板岩层中存在若干分层,顶板锚杆的作用,一方面是依靠锚杆的锚固力增加各岩层间的摩擦力,防止岩石沿层面滑动,避免各岩层出现离层现象;另一方面,锚杆杆体可增加岩层间的抗剪刚度,阻止岩层间的水平错动,从而将巷道顶板锚固范围内的几个薄岩层锁紧成一个较厚的岩层(组合梁)。

这种组合厚岩层在上覆岩层荷载的作用下,其最大弯曲应变和应力都将大大减小,组合梁的挠度也减小,而且组合梁越厚,梁内的最大应力、应变和梁的挠度也就减小。

根据组合梁的强度大小,可以确定锚杆支护参数。

锚杆支护原理

锚杆支护一、锚杆支护原理1、锚杆的悬吊作用悬吊作用是指用锚杆将软弱的直接顶板吊挂在其上的坚固老顶之上。

如图1所示,或者是用锚杆将因巷道开挖而引起松动的岩块连接在松动区外的完整坚固岩石上,使松动岩块不至冒落。

锚杆的悬吊作用2、锚杆的组合梁理论利用锚杆的拉力将层状岩层组合起来形成组合梁结构进行支护,这就是锚杆组合梁作用。

组合梁作用的本质在于通过锚杆的预拉应力将原视为叠合梁的岩层挤紧,增大岩层间的摩擦力;同时,锚杆本身也提供一定的抗剪能力,阻止其层间错动。

锚杆把数层薄的岩层组合成类似铆钉加固的组合梁,这时被锚固的岩层便可看成组合梁,全部锚固层能保持同步变形,顶板岩层抗弯刚度得以大大提高。

锚杆的组合作用3、锚杆锲固作用是指在围岩中存在一组或多组不同产状的不连续面的情况下,由于锚杆穿过这些不连续面,防止或减少了围岩沿不连续面的移动。

如图3。

锚杆的楔固作用p бb p 锚杆的楔固作用-б p (бbp4、挤压加固拱作用形成以锚杆头和紧固端为顶点的锥形体压缩区。

如将锚杆沿拱形巷道周边按一定间距径向排列,在预应力作用下,每根锚杆周围形成的锥形体压缩区彼此重叠联结,在围岩中形成一连续压缩带。

它不仅能保持自身的稳定,而且能承受地压,组织上部围岩的松动和变形。

显然,对锚杆施加预紧力是形成加固拱的前提。

5、锚杆的减跨作用如果把不稳定的顶板岩层看成是支撑在两帮的叠合梁,由于可视悬吊在老顶上的锚杆为支点,安设了锚杆就相当于在该处打了点柱增加了支点而减少了顶板的跨度,从而降低了顶板岩层的弯曲应力和挠度,维持了顶板与岩石的稳定性,使岩石不易变形和破坏。

这就是锚杆的“减跨”作用,它实际上来源于锚杆的悬吊作用。

上述几种锚杆支护作用并非是孤立存在的,实际上是相互补充的综合作用,只不过在不同地质条件下,某种支护作用占的地位不同而已。

二、锚杆支护作用机理分析巷道开掘以后,由于受掘进工作面迎头及两帮的支撑,顶板下沉和变形很小。

此时安装锚杆,其主要作用是控制顶板浅部岩层的离层、滑动。

锚杆工作原理

锚杆工作原理

锚杆是一种常用于土木工程和矿山工程中的支护设备,它可以提供强大的支撑和固定作用,确保工程结构或岩体的稳定性。

锚杆的工作原理主要包括以下几个方面:

1. 锚杆的选择:根据不同的工程需求和地质条件,选择合适的锚杆材料和规格。

常见的锚杆材料包括钢材、玻璃钢等,其选择将直接影响到锚杆的承载能力和使用寿命。

2. 预埋锚杆:在工程施工前,预先将锚杆埋入地下或固定在岩体中,形成初始的支撑体系。

预埋锚杆通常由锚固体、套筒、延伸段和固定夹具等部件组成。

3. 承载力传递:当荷载作用于锚杆上时,锚杆将荷载传递给锚固体和周围的岩体。

锚固体通过摩擦力或钩爪锚固来固定锚杆,使其能够承受荷载。

4. 弹性变形:在荷载作用下,锚杆可能会发生一定的弹性变形。

由于锚杆的强度和刚度通常较高,能够有效抵抗变形,从而使结构或岩体得以保持稳定。

5. 固定效果:通过锚杆的工作原理,锚固体能够提供较大的抗拉强度,固定锚杆于地下或岩体中,确保工程结构的稳定性。

同时,锚杆能够均匀地分散荷载到周围的岩体中,减少了局部应力集中的可能性。

总的来说,锚杆的工作原理是通过将荷载传递给锚固体和岩体,

发挥锚固效果,确保工程结构或岩体的稳定性。

锚杆的选择、预埋、承载力传递、弹性变形和固定效果是实现锚杆工作原理的关键。

锚杆支护的原理

锚杆支护的原理

锚杆支护是一种常用的岩土工程技术,旨在增强岩石或土体的稳定性。

其原理是通过将钢筋或钢管等材料固定在岩石或土体中,形成一个有效的支撑系统,从而控制地层的位移和变形,提高地质体的承载能力。

锚杆支护的具体原理可以概括为以下几个方面:

1. 加固地层:通过在地层中钻孔并注入高强度胶结材料,将锚杆牢固地固定在岩石或土体中。

这样可以增加地层的整体强度和刚度,阻止岩石或土体破坏和滑动。

2. 分散荷载:锚杆支护在地层中形成锚杆网,并通过承受荷载的方式来分散地层的力量。

锚杆通过与地层内的固有力反作用,将部分荷载传递到其他岩体或地下结构上,减轻了地层的载荷,保护了地下工程的安全。

3. 控制和消散位移:锚杆支护可控制地层的位移和变形,通过与地层结构相互作用,改变地层内力和应变的分布。

这种互动能够消散地层内产生的应力、变形和位移,防止发生地层破坏,维护地下工程的稳定性。

4. 增加地质体的承载能力:锚杆支护可以提高地质体的承载能力,通过加固和固定地层结构,使得地质体能够承受更大的荷载。

这对于需要建设地下洞室、隧道、坑道等工程项目的地质体来说是非常重要的。

总而言之,锚杆支护的原理是通过加固地层、分散荷载、控制和消散位移以及增加地质体的承载能力,来提高地下工程的稳定性和安全性。

它是一种有效的支护技术,被广泛应用于岩土工程领域。

煤矿井下锚杆支护知识、原理和锚杆(索)计算及支护设计公式

锚杆支护一、锚杆支护的原理锚杆支护就是以维护和利用围岩的自承能力为基点,及时地进行支护,控制围岩的变形和松弛,使围岩成为支护体系的组成部分。

通过锚入围岩内部的杆体,改变巷道围岩的本身的力学状态,在巷道周围形成一个整体而又稳定的承载环,和围岩共同作用,达到维护巷道的目的。

这一支护形式与传统的棚式支护相比属于主动积极加固巷道围岩的支护形式。

二、锚杆在支护中的作用1、锚杆的悬吊作用悬吊作用是指用锚杆将软弱的直接顶板吊挂在其上的坚固老顶之上。

如图1所示,或者是用锚杆将因巷道开挖而引起松动的岩块连接在松动区外的完整坚固岩石上,使松动岩块不至冒落。

2、锚杆的组合梁理论在层状岩层的巷道顶板中,通过锚入一系列的锚杆,将锚杆长度以内的薄层岩石锚成岩石组合梁,从而提高其承载力。

利用锚杆的拉力将层状岩层组合起来形成组合梁结构进行支护,这就是锚杆组合梁作用。

组合梁作用的本质在于通过锚杆的预拉应力将原视为叠合梁的岩层挤紧,增大岩层间的摩擦力;同时,锚杆本身也提供一定的抗剪能力,阻止其层间错动。

锚杆把数层薄的岩层组合成类似铆钉加固的组合梁,这时被锚固的岩层便可看成组合梁,全部锚固层能保持同步变形,顶板岩层抗弯刚度得以大大提高。

3、锚杆锲固作用锚杆的悬吊作用锚杆的组合作用是指在围岩中存在一组或多组不同产状的不连续面的情况下,由于锚杆穿过这些不连续面,防止或减少了围岩沿不连续面的移动。

如图3。

44、挤压加固拱作用形成以锚杆头和紧固端为顶点的锥形体压缩区。

如将锚杆沿拱形锚杆的楔固作用p бb p 锚杆的楔固作用-б p (бbp巷道周边按一定间距径向排列,在预应力作用下,每根锚杆周围形成的锥形体压缩区彼此重叠联结,在围岩中形成一连续压缩带。

它不仅能保持自身的稳定,而且能承受地压,组织上部围岩的松动和变形。

显然,对锚杆施加预紧力是形成加固拱的前提。

5、锚杆的减跨作用如果把不稳定的顶板岩层看成是支撑在两帮的叠合梁,由于可视悬吊在老顶上的锚杆为支点,安设了锚杆就相当于在该处打了点柱增加了支点而减少了顶板的跨度,从而降低了顶板岩层的弯曲应力和挠度,维持了顶板与岩石的稳定性,使岩石不易变形和破坏。

(完整word版)锚杆支护理论

(4)新奥法。20世纪60年代,奥地利工程师L.V.Rabcewicz在总结前人经验基础上,提出了新奥法(NATM),目前新奥法已成为地下工程的主要设计施工方法之一。1978年,米勒(L.Miiller)教授比较全面地阐述了新奥法的基本指导思想和主要原则,并将其概括为22条。1980年,奥地利土木工程学会地下空间利用分会把新奥法定义为:“在岩质为砂质介质中开挖隧道,以使围岩形成一个中空筒状支承环结构为目的的隧道设计施工方法”。施工时遵循下列原则:①应当考虑岩体的力学特性;②应当在适宜时机构筑支护结构,避免围岩中出现不利的应力应变状态;③为使围岩形成力学上十分稳定的中空筒状支承环结构,必须构筑一个闭合的支护结构;④现场量测监控围岩动态,根据允许变形量求得最适宜的支护结构。新奥法的上述定义简明扼要地揭示了新奥法核心问题-充分利用围岩自承能力,使围岩本身形成支承环。

(a)平行(b)斜交(c)垂直

图7-32巷道走向与最大水平应力不同夹角下巷道破坏

图7-30锚杆的组合梁作用

(3)组合拱理论。兰氏(T•A•Lang)和彭德(Pende)通过光弹试验提出组合拱理论。组合拱理论认为,在拱形巷道围岩中安装预应力锚杆时,在锚固区内将形成以杆体两端为端点的圆锥形分布的压应力,只要沿巷道周边安装的锚杆间距足够小,相邻锚杆的压应力椎体将相互交错,在巷道周围锚固区中部形成一个连续的压缩带(拱)。承压拱内岩石处于径向、切向均受压的三向应力状态,使得岩体强度大大提高,支撑能力相应增加。该理论充分考虑了锚杆支护的整体作用,在软岩巷道中应用广泛。

锚杆支护理论

(1)悬吊理论。1952年路易斯•阿•帕内科(Louis.A.Panek)等提出了第一个锚杆支护理论—悬吊理论,该理论认为锚杆支护的作用就是将巷道顶板浅部较软弱破裂岩层悬吊在深部稳固的岩层上,增强浅部较软弱岩层的稳定性。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

锚杆支护技术在煤矿的广泛应用,推动了锚杆支护理论的研究工作,国内外在这方面做了大量的工作,取得了许多有价值的成果,形成了以下3大类较成熟的锚杆支护理论:一是基于锚杆的悬吊作用而提出的悬吊理论、减跨理论等;二是基于锚杆的挤压、加固作用提出的组合梁理论、组合拱理论以及楔固理论等;三是综合锚杆的各种作用而提出的松动圈支护理论、锚固体强度强化理论、锚注理论、最大水平应力理论以及锚杆桁架支护理论等。

悬吊理论认为,巷道开挖以后,由于应力状态的改变,围岩中一定区域内将可能发生岩石的松动和破裂现象、或由于被裂隙切割的岩块因失去足够约束而成为关键块体即出现危岩,此时锚杆的作用就是利用其抗拉能力将松软岩层或危岩悬吊于稳定岩层之上。

该理论适用于锚杆长度范围内赋存有稳定岩层或稳定岩层结构的条件。

减跨理论包括两方面的内容:一是基于松散介质的自然冒落拱理论提出的锚杆作用原理,其依据是冒落拱高度与跨度成正比关系,认为利用锚杆的悬吊作用可增加顶板岩层的支点,从而减小支点间的跨距,进而达到降低冒落拱高度、减少所需支护强度的目的;二是基于梁或板的理论提出的锚杆作用原理,即当巷道顶板为层状岩层时,其变形特性近似于梁或板的性质,此时锚杆的作用是缩短梁或板的跨距,以减小其中因横力而产生的弯矩及因弯矩产生的弯曲应力,尤其是弯曲拉应力,从而提高顶板的稳定性。

从以上两种情况可以看出,减跨理论中锚杆的作用机理以及适用条件等同于悬吊理论,即需要以稳定岩层或稳定岩层结构为依托。

组合梁理论适用于顶板由多层小厚度连续性岩层组成的巷道,其原理是通过锚杆的轴向作用力将顶板各分层夹紧,以增加各分层间的摩擦作用,并借助锚杆自身的横向承载能力提高顶板各分层间的抗剪切强度以及层间粘结程度,使各分层在弯矩作用下发生整体弯曲变形,呈现出组合梁的弯曲变形特征,从而提高顶板的抗弯刚度及强度。

挤压加固理论适用性较强(几乎适用于所有围岩条件)。

对于拱形巷道,其原理是通过锚杆的轴向作用力在围岩中形成拱形压缩带,即通过锚杆的轴向作用力将围岩中一定范围岩体的应力状态由单项(或双向)受压转变为三向受压,从而提高其环向抗压强度指标,使该压缩带既可承受其自身重量,又可承受一定的

外部载荷。

楔固理论主要是针对巷道围岩沿弱面滑移失稳现象而提出的围岩加固机理。

当围岩中的部分岩体被弱面切割为块体时,其稳定性状况一定程度上将取决于对关键块体的维护情况,因为这种条件下围岩的失稳大多起因于关键块体的失稳。

此时可将锚杆相交于弱面布置,通过锚杆的抗拉、抗剪以及抗弯作用防止危岩发生滑动甚至脱离岩层而冒落,从而保持巷道围岩的整体稳定性。

最大水平应力理论认为,巷道围岩的水平应力有时会大于垂直应力,此时巷道顶、底板的稳定性主要受水平应力的影响;水平应力具有明显的方向性,巷道轴向与最大水平应力之间的夹角不同,水平应力对顶、底板稳定性的影响程度也会有所差异:(1)与最大水平应力方向平行的巷道受其影响最小,顶底板稳定性最好;(2)与最大水平应力方向成锐角的巷道其顶底板变形破坏偏向巷道的某一帮;(3)与最大水平应力垂直的巷道受其影响最大,顶底板稳定性最差。

锚杆桁架支护结构出现于20世纪60年代人们通过对其支护机理的研究,认为桁架锚杆的作用原理属于挤压加固一类,锚杆桁架对巷道围岩的加固作用主要表现在以下三个方面:(1)改变顶板的应力状态时锚杆桁架的基本支护机理之一。

即随着桁架预紧力的增加,顶板中部的拉应力将减小,甚至出现压应力,使顶板处于无拉应力状态,从而弥补岩体抗拉强度较小的弱点;(2)促进顶板裂隙体梁的形成。

当巷道开挖在层状岩体中且顶板极软和破碎时,顶板的破坏和变形可以用“岩梁”理论来分析,它的稳定性取决于裂隙体梁的成拱作用。

桁架的预紧力可以增强裂隙体间的挤压作用,从而增强其间的摩擦作用,并可约束岩层的下沉变形,甚至使顶板产生向上的位移,有利于裂隙体梁达到压力拱式的平衡状态;(3)提高顶板裂隙体梁拱座处的抗滑性能。

根据静力平衡原理,当岩梁拱座处抗剪能力过低时,顶板将发生整体剪切滑动。

桁架的预紧力引起的主动作用将与拱座处的水平推力叠加,增大了该危险部位岩石或不连续面的摩擦阻力,从而提高顶板裂隙体梁在拱座处的抗剪切强度。

通过对软岩巷道围岩控制方法的研究,陆士良教授提出了外锚内注式支护方法。

认为软岩巷道围岩的破裂范围及变形量都很大,传统的刚性支护难以适应,而单纯的锚杆支护或组合锚杆支护欲使破裂岩体处于挤紧状态从而形成平衡拱也难以实现。

对于节理裂隙发育的软岩,采用注浆的方法可以改变其松散结构,

提高粘结力和内摩擦角,提高围岩的整体性和强度系数,从而形成一个注浆加固圈,为锚杆提供可靠的着力基础,使其能够充分发挥悬吊、组合等基本功能,对注浆加固圈以下的松碎岩石起到支护的作用。

这种支护方式的提出极大地拓宽了锚杆支护技术的应用范围。

通过对处于不同物性状态岩体加锚前后的力学性质的研究,侯朝炯教授等提出了巷道锚杆支护围岩强度强化理论。

认为:巷道锚杆支护的实质是锚杆和锚固区域岩体相互作用,并形成统一的承载结构;锚杆支护可以提高锚固体强度破坏前、后的力学参数,改善锚固体的力学性能;锚杆作用可以提高围岩各状态下的强度值,使巷道围岩强度得到强化。

通过对巷道底鼓机理的深入研究。

侯朝炯教授突破围绕底板加固进行底鼓防治的传统思维定式,提出了加固巷道帮、角控制底鼓的理论及方法,为巷道底鼓的防治提供了一条有效、实用的途径。

基于巷道围岩状态特征的研究,董方庭教授等提出了松动圈支护理论,并提出了关于锚杆作用机理的动态解释。

认为在矩形巷道围岩中,锚杆除了可以悬吊作用以外,形成组合拱是其主要的支护作用,即破裂顶板在锚杆锚固力作用下可以形成具有一定强度和厚度的锚固层,随着顶板的下沉变形,锚固层将达到新的平衡状态,形成压力拱(或称之为裂隙体梁)式的平衡结构。

在进行锚杆支护设计前,必须充分了解巷道围岩地质力学特征。

近几年来,随着煤巷锚杆支护技术的迅速发展,作为该技术中的关键内容之一,巷道围岩地质力学测试也逐渐得到重视,测试结构应用于支护设计,显著提高了支护设计的合理性和可靠性。

在国外,澳大利亚、英国和美国等采煤技术先进的国家,十分重视巷道围岩地质力学测试工作。

在进行巷道布置、锚杆支护设计之前,都要进行详细的围岩强度、围岩结构和地应力测试,从而保证巷道布置和支护设计的合理性和巷道的安全程度。

巷道围岩地质力学测试是代表上述国家锚杆支护技术先进水平的重要方面。

在国内,人们也逐渐认识到进行巷道围岩地质力学测试的重要性和必要性。

邢台、新汶、铁法等矿区进行过地应力测量和围岩强度测定工作,为支护设计起到积极作用。

潞安矿务局的一些矿井也测量过围岩强度和地应力,但是由于缺乏快速、方便的测试仪器和配套机具,致使巷道围岩地质力学测试成为一件非常繁琐,耗费大量人力、物力和时间的工作,有时甚至影响矿井正常生产。

鉴于这种情况,我国大多数矿区还没有进行过全面、系统的巷道围岩地质力

学测试工作,基础参数严重不足。

巷道布置和支护设计随意性大、可靠性差、安全程度得不到保证。

为了解决上述问题,煤炭科学研究总院北京开采研究所引进了一批世界一流的测试仪器和配套钻进,并结合自己开发的测试仪器,形成了一套巷道围岩地质力学快速测试系统,可快速、准确地获得围岩各种地质力学参数。

上述理论对于解释锚杆支护的机理,指导锚杆支护设计均起到了积极的作用。

但是,对于围岩大变形的综放沿空留巷的锚杆支护机理研究甚少,这将是本文要解决的问题之一。

—————李晋平——综放沿空留巷技术及其在潞安矿区的应用(博士论文)。