音乐社会学文献综述

关于音乐的文献综述范文

关于音乐的文献综述范文论文关键词:民族音乐民族文化研究但是,如何理解中国民族音乐文化?音乐作为普遍艺术的共同纽带培育了一个民族的灵魂,对全部的人来说它是自然而然表现出的艺术媒体。

音乐并无什么特别之处,而是普通一般人的艺术。

音乐并不象其他艺术一样有什么特别形成的方法,只是在我们日常生活中形成而已,是民族不可缺少的一部分,具有一定意义的代表性。

音乐兼具民族精神的价值,就是说它有与个人和民族的灵魂保持同一性的特点,也是像民族语言、民族生活习惯,民族文化一样具有保持性和流传性。

民族音乐作为民族传统生活文化的一部分而存在。

在我们所生存的地球上,不同的民族和地域,会存在着各种各样的音乐形态。

民族音乐从民族存在开始,不仅随着风土,生活手段等自然条件的变化而变化,并且受民族历史,政治背景的变化而变化。

因为民族是有其自己信仰,习俗,生活,习惯等文化传统,特别是语言共同的社会集团,所以不管是哪个民族,在特定的地域生活,都会形成适应于其自然环境和社会环境的民族文化。

所以,民族音乐的形成有其特定的民族特征,所以民族音乐是表现其民族特征及民族文化的重要要素。

中国音乐是从公元前十四世纪—公元前十二世纪的商代开始的。

根据孔子的话,真正的音乐,即是“民族民间沟通的桥梁,使人快乐和积极。

音乐必须是明朗的,所以“音乐”和“明朗”表现出同一个字,那就是乐。

一般来说,音乐受人间,政治和教育影响。

对中国人来说,音乐是发自内心的,是人的精神,对任何人的灵魂来说都是受音乐的影响。

民间音乐简称为民谣,民谣是从民众的必要性中直接产生的。

是在21世纪的现在能表现出美和活力的真正艺术。

民谣因为是纯粹直观的,所以不能计算;民谣是根据音声来传达的,所以不能从视觉上考;民谣是全部口头上直接传下来的,所以同文字和印刷并不关系。

有“民谣是自己形成的”的语言存在。

民谣是民族音乐的一种表现形式,民谣的形成,是在幸福中探索作为不可缺少基本原理的艺术的欲求的一种表现。

2000-2019中国近现代音乐史学研究综述

2000-2019中国近现代音乐史学研究综述1. 引言1.1 背景介绍2000-2019年间,中国近现代音乐史学研究取得了显著的进展。

在这段时间里,中国音乐产业经历了巨大的发展和变革,传统音乐与现代音乐相互融合,地方性音乐与全球化音乐相互碰撞,网络音乐的兴起和影视音乐的发展为中国音乐史增添了新的篇章。

这些变化不仅影响着中国音乐产业的发展,也深刻影响着中国音乐文化的传承与创新。

2000年以来,中国音乐产业蓬勃发展,数字化、网络化、智能化成为主要趋势,音乐市场规模不断扩大,音乐消费模式不断升级,音乐产业生态持续优化。

中国流行音乐经历了多次演变,从摇滚乐、流行乐到嘻哈音乐,不断吸纳外部音乐元素,创造出具有中国特色的流行音乐风格。

地方性音乐也在现代性的影响下发生了转变,传统音乐与流行音乐的交融使得地方性音乐焕发出新的生机与活力。

网络音乐的崛起给中国音乐产业带来了全新的发展机遇,各种音乐平台和社交媒体成为音乐人推广作品、建立粉丝群体的重要渠道,推动了音乐创作、演出、营销等各个环节的创新。

影视音乐作为音乐产业中的一个重要分支,在这段时间内也取得了长足的发展,众多优秀的影视音乐作品涌现,为中国音乐史的发展贡献着独特的价值和魅力。

1.2 研究目的近年来,中国的音乐产业发展迅速,各种音乐流派和风格层出不穷,音乐市场日益繁荣。

对于这一时期中国近现代音乐发展的研究仍然相对不足。

本文旨在通过对2000-2019年中国近现代音乐史的学术研究进行综述,深入分析中国音乐产业的发展和变革情况,探讨中国流行音乐的演变趋势,以及地方性音乐与现代性的碰撞所带来的影响。

通过对网络音乐的崛起和影视音乐的发展进行研究,我们可以更好地了解中国音乐产业的现状和未来发展趋势。

本文旨在为中国近现代音乐史学研究提供一份全面的综述,为今后相关研究提供参考和借鉴,促进中国音乐产业的健康发展和文化传承。

1.3 文献综述近年来,中国近现代音乐史学研究取得了丰硕的成果,各种学术论文、专著和研究报告层出不穷。

关于学校音乐教育的文献综述

1 9 8 2

1 6

1 9 8 8

1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 l 9 9 2

5 5

6 4 7 5 7 6 6 7

1 9 9 4 1 2 2 2 0 0 0 3 7 4 2 0 0 6 8 28

1 9 9 5 1 2 2 2 0 0 1 3 6 8 20 0 7 1 0 9 4 1 9 9 6 1 5 5 2 0 0 2 4 5 6 2 0 0 8 1 2 8 3 1 9 9 7 1 7 8 2 0 0 3 5 3 0 20 0 9 1 1 71 1 9 9 8 2 O 8 2 O O 4 5 5 9 20 1 0 l

3 .研究结果

音 乐教 育学 术关 注度 圈

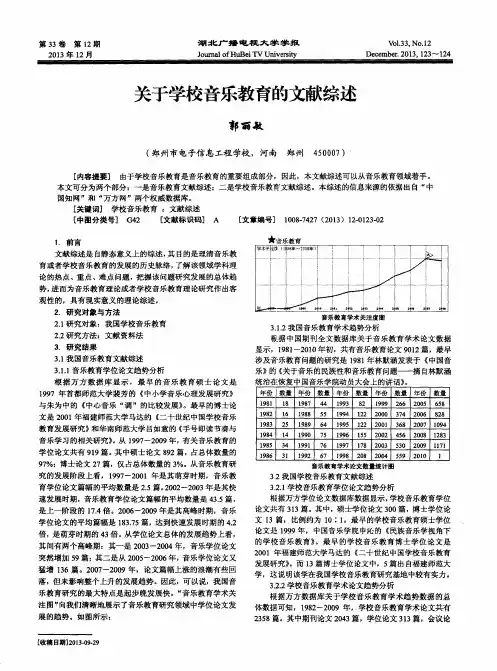

3 . 1 . 2我国音乐教育 学术趋势分析 根据 中 国期 刊全文数据 库关 于音乐教 育学术论 文数据 显示 ,1 9 8 1 -2 0 1 0年初 ,共有音乐教育论文 9 0 1 2篇,最早 涉及音乐教育 问题 的研 究是 1 9 8 1年林默涵发表于 《 中国音 乐》的 《 关于音 乐的民族性和音乐教育 问题— —摘 自林默涵 统治在恢复 中国音乐学 院动员大会上 的讲话 》 。

1 .前言

文献 综述是 自静态 意义 上的综述 , 其 目的是理清音 乐教 育或者 学校音乐教育 的发展的历史脉络 , 了解该领域学科理 论 的热 点、重 点、难点 问题 ,把握该 问题研 究发展 的总体趋 势, 进 而为音乐教育理 论或者学校音乐 教育理论研究作 出客 观性 的,具有现实意义 的理论综述 。

第3 3卷

第l 2期

湖 北 广 播 电视 大 掌 学报

J o u r n a l o f Hu Be i T V Un i ve r s i t y

音乐学毕业论文文献综述

音乐学毕业论文文献综述引言音乐学是一门研究音乐的综合性学科,涉及音乐的理论、历史、文化、心理等方面。

本文旨在对音乐学领域的相关研究文献进行综述,探讨音乐学的发展现状、重要理论与方法以及相关研究的成果和挑战。

通过综述相关文献,为进一步开展音乐学研究提供理论支持和参考。

一、音乐学发展历程音乐学作为一门学科,有着悠久的历史。

从古希腊时期的音乐哲学,到18世纪的音乐美学,再到现代的音乐心理学和音乐社会学,音乐学的研究涵盖了广泛的领域。

此部分将回顾音乐学的发展历程,并探讨各个时期的重要理论和方法。

二、音乐学理论与方法在音乐学研究中,理论和方法是非常关键的。

本部分将介绍音乐学研究中的重要理论与方法。

其中包括音乐分析方法、音乐心理学理论、音乐教育理论等。

通过对这些理论与方法的综述,旨在为音乐学研究者提供参考和指导,帮助其选择合适的理论框架和研究方法。

三、音乐学研究领域与成果音乐学的研究领域非常广泛,涉及音乐的各个方面。

本部分将综述音乐学研究的主要领域和相关成果。

包括音乐史研究、音乐文化研究、音乐教育研究等。

通过对这些研究领域和成果的综述,可以了解音乐学的前沿研究方向和取得的成果,为进一步研究提供启示与借鉴。

四、音乐学研究的挑战与展望在音乐学研究中,也存在一些挑战和问题。

本部分将讨论音乐学研究面临的挑战,并展望其未来发展方向。

其中包括传统音乐与当代音乐研究的结合、跨学科研究的重要性等。

通过对这些挑战和展望的综述,可以更好地把握音乐学研究的发展趋势和前沿问题,为未来的研究提供指导和借鉴。

结论音乐学是一门富有活力和广阔前景的学科。

通过对音乐学的文献综述,我们可以了解音乐学的发展历程、重要理论与方法、研究领域和成果,以及面临的挑战和未来展望。

这对于进一步推动音乐学的研究和发展具有重要意义。

希望本文的内容能够为研究者提供启示和参考,促进音乐学的健康发展。

音乐学视野下的文献综述与综论

总结,试与音乐学教学者和学 习者交流和讨论 。

梳 理和 认 知 的 内 容 ;也 是 一 项 专题 研 究 成 果 体现 学 术 规 范必 须 要 显示 的一 部分 对 前 人研 究文 献 进 行梳 理 和 认 知 的 内容 。

一

、

音乐文献综述

二 是作为 民族音 乐学某一学 术领域 的学术考 察专题 ,对 规 定时间或 范围 内的音乐 文献积累 ,做专 门化梳理和 认知完

摘

要

“ 音乐文献综述 ”和 “ 音乐文献综论” ,在音 乐院校 的音乐学理 论教 学设 计中,是教 师

论 文 写 作教 学首 选 和 要 求 学 员最 先 需 要 掌握 的 两种 基 本 文体 范式 。其 不 同之 处 和 性 质 上 的 新 别 ,主 要 表 现 在 前者 一 般 采 用 以 “ ” 为主 、 “ 而 不作 ” 的 陈述 方 法 , 以 客观 反 述 述 映 、 显 现 所知 音 乐文 献 基 本 内 容 、 结 构 和 方 法 为基 本 目的 ;后 者 则要 在 此 基 础 上 再 采 用

在这一 概念中 ,所谓 “ 预设或 限定的时空 范围”,是指

1音乐文献综述的基本特征 .

凡 是 在 形 式和 内容 上 符 合 规 格 和 学 术 上 符 合 要 求 的 音 乐 定以及具体 的学 术领域或主题 规定 。这就 是说 ,所有 的音乐 文 献综 述 ,无 论它 是学 位 论文 或专 门著 述 中 的相 关 篇章 段 文 献 综 述 , 都 不 是 漫 无 边 际 或 “ 界 ” 迷 糊 的 音 乐 文 献 谈 落 ,还 是独立成篇 的专项主题 综合考察 ,在写作上 ,都 需要 边

中图 分 类号 :6 —5 J 00

文 献 识 别码 : A

音乐学中的音乐社会学研究

音乐学中的音乐社会学研究音乐是人类文化的重要组成部分,它不仅是一种艺术形式,更是一种社会现象。

音乐社会学研究的出现,使我们能够更深入地理解音乐与社会之间的关系。

本文将探讨音乐学中的音乐社会学研究,并从不同角度探讨音乐对社会的影响。

首先,音乐社会学研究关注音乐与社会之间的相互作用。

音乐不仅仅是一种艺术表达,它也是一种社会交往的媒介。

通过研究音乐在社会中的地位、功能和影响,我们可以更好地理解音乐在社会中的作用。

例如,音乐可以用作社交活动的一部分,通过音乐会、音乐节等活动,人们可以建立联系和共同体验。

此外,音乐还可以成为身份认同的象征,不同社会群体通过喜好不同类型的音乐来表达自己的身份和归属感。

其次,音乐社会学研究也关注音乐对社会的影响。

音乐作为一种文化形式,可以通过表达情感、传递价值观念等方式影响人们的思想和行为。

例如,音乐可以激发人们的情绪,使人们在听音乐时感到快乐、悲伤或愤怒等不同情绪。

此外,音乐还可以传递一种特定的价值观念,例如通过歌曲歌颂爱国主义、平等和和平等社会价值观。

此外,音乐社会学研究还关注音乐在社会中的不平等现象。

音乐作为一种文化形式,也存在着社会阶层和地位的差异。

例如,一些音乐形式可能更受上层社会的欢迎,而另一些音乐形式可能更受底层社会的喜爱。

这种不平等现象可能与社会经济地位、教育水平等因素有关。

通过研究音乐在社会中的不平等现象,我们可以更好地理解音乐与社会的关系,并提出相应的解决方案。

此外,音乐社会学研究还关注音乐产业的发展和变革。

随着科技的进步和全球化的影响,音乐产业正在经历巨大的变革。

音乐的传播和获取方式发生了很大的改变,从传统的唱片销售到数字音乐时代的在线音乐平台。

这些变革不仅对音乐产业本身产生了影响,也对音乐创作、表演和消费等方面带来了新的挑战和机遇。

通过研究音乐产业的发展和变革,我们可以更好地理解音乐在当代社会中的地位和作用。

综上所述,音乐社会学研究在音乐学中扮演着重要的角色。

音乐论文开题(文献综述+研究方法)

开题报告时写作音乐论文的必备工作,不管是音乐毕业论文还是职称论文,想要写出一篇优质的论文,都少不了开题这一步,本文精选了一篇“音乐论文开题范本”,希望能解决大家开题难的问题。

论文题目:网易云音乐的互动仪式链研究一、选题意义和背景。

“音乐社交”从概念提出到实践,已经有十余年的时间了。

国外的线上音乐纷纷在这条路上失败,而网易云音乐作为线上音乐App的后起之秀,从一开始就清楚自己的定位是做社交,音乐App的情感属性为社交的持续性提供了更好的兴奋机制。

本文认为,音乐社交中可以发展出很强的情感连带作用,从而产生仪式感,形成互动仪式链,这种独特的社交体系建立的前提是该社交系统中情感的作用强烈而突出,它是国内第一个公开打出“音乐社交”牌并以此为卖点的在线音乐产品。

显然,这种新形式的社交得到了市场的一致好评,成为音乐产品界的黑马。

2014年,腾讯QQ音乐以侵犯版权为由单方面禁止了网易云音乐的分享功能,即用户无法将音乐分享到腾讯旗下的社交网站(主要为QQ空间、微信朋友圈),在这种情况下,以客户端/App起家的云音乐成了一个封闭的系统,但是这却口益壮大了客户端内部的社交互动。

“音乐社交”在云音乐上成为可能。

二、论文综述/研究基础。

为了给用户带来一种全方位的沉浸式音乐体验,这类型的新的音乐社交服务在提供音乐娱乐的同时,更加强调挖掘用户的创造力,强调最普通的人也能创造自己的音乐体验。

此外它们还让我们能发现众多原来不可能听到的优秀音乐。

有人认为,“音乐社交”是正版音乐打击盗版音乐的另一条道路:想靠打击盗版的鉴于音乐社交理念先行,而国内外的实践则没有跟上理想的脚步。

Myspace开创了音乐社交的道路,而Ping则失败了。

虽然这种新形式的社交还在发展中,但对音乐社交的研究没有止步不前。

在一个言必称社交的互联网化社会中,社交成为互联网产品共同的同时也最能体现相异点的地方。

社交化是互联网音乐发展的一种趋势,如今的音乐APP已经意识到将音乐与社交整合起来所产生的关系才是产业的未来。

音乐专业学生撰写“文献综述”的问题及对策

音乐专业学生撰写“文献综述”的问题及对策作者:李萍来源:《黄河之声》2019年第10期摘要:撰写“文献综述”是论文写作的重要环节。

音乐专业学生往往因为理论水平不足、对文献综述的认识不清等问题而在文献综述的写作中而产生一定的困难和误区。

本文试图针对音乐专业学生文献综述写作的问题进行简要的分析与阐释,并提出切实可行的建议,以提高学生掌握文献的能力以及论文写作水平。

关键词:文献综述;问题;对策撰写“文献综述”是论文写作的重要环节,是论文作者了解论题相关研究成果、掌握相关文献资料,并在此基础上发现新问题的关键步骤。

而对于音乐专业学生而言,“文献综述”的写作确实存在着一定的困难和误区,以至于影响论文的选题与写作。

笔者就此问题做出简要的分析与阐释,为学生顺利地进行论文写作铺平道路。

一、“文献综述”的内容与意义一般来说,文献综述的主要内容包括:阐述撰写该文献综述的意义、对已有研究的分类描述、概括已有研究的总体情况及存在的问题以及该领域或论题的研究展望及个人观点等。

撰写“文献综述”的目的与意义在于:其一,“文献综述”可以帮助作者了解某个论域或论题的已有研究成果、研究水平,在此基础上考虑自己还有哪些方面可以继续深入研究,从而确立具有学术意义或者实践意义的选题。

其二,“文献综述”是学位论文开题报告中不可或缺的重要内容。

文献综述的写作质量预示着作者对这一论题的了解深度,将直接关系到学位论文的开题报告是否能够通过。

其三,“文献综述”是论文写作的重要基础。

可以说,论文写作的每个步骤都伴随着相关文献的搜集整理、阅读与分析:从选题初期到论文研究,直至论点的推出,都应参考相关文献做出客观、合理的陈述。

二、撰写“文献综述”的主要问题音乐专业学生撰写“文献综述”所产生的问题主要来自于两个方面:一方面是文献的搜集、整理与阅读所带来的问题,另一方面则来自“文献综述”写作方面的问题。

(一)搜集、整理与阅读文献的问题此类问题主要体现在:搜集整理的文献“全面性”不足,或未对论题相关文献加以甄别与选择。

曾遂今所著《音乐社会学》可读性强(全文)

曾遂今所著《音乐社会学》可读性强(全文) 音乐社会学作为学术研究,一般认为始于20世纪20年代德国学者马克斯・韦伯的未完成遗稿《音乐的理性基础和社会学基础》。

在我国,由于历史、社会等原因,音乐社会学的研究则从20世纪80年代后才开始。

20余年来,诸多学者文人或引进翻译、介绍解释西方音乐社会学,或研究探索、反省思考中国的音乐社会互动关系。

这些思考、观点、论文、著作中,尤以曾遂今教授的《音乐社会学》为代表。

书之前,曾遂今就已经于1997年出版了引音乐学界纷纷学习的《音乐社会学概论》。

而自《音乐社会学概论》面世以后,社会发生了变化。

在音乐领域,市场经济所导致的音乐商品化进程,消费社会所带来的音乐消费新方式,大众文化所引发的音乐审美新趣味,络技术所产生的音乐传播新方式……这一切都要求人们要对当前的社会音乐进行实时的观察与思考。

在这样的背景下,著者在《音乐社会学概论》一书的基础上进行适当的删减,并补充入最新的音乐社会学观点和大量的富含阐释意义的图片,于2004年出版了《音乐社会学》一书。

该书一经出版,便在国内音乐社会学界引起了较大反响,凡写音乐社会学、音乐传播学等相关学科的学术论文,几乎都直接或间接从该书中引用相关理论;而包括中国传媒大学、南京艺术学院等众多艺术类、音乐类专业院校,则更是将其作为指定教材。

笔者重点就该书的体系完整性、理论创新性和形式生动性等方面谈一些读后感。

一、体系完整作为中国音乐社会学的奠基之作,体系完整是首要条件。

全书思维开阔、逻辑严密、叙事宏大。

从古今中外的音乐社会观描述到比较国外音乐社会学研究之异同,作者都在绪论以及第一章“音乐社会学的学科认识”中详加阐述。

接着,作者从研究对象、研究方法、学科职能、学科结构四个方面详细地论述了他对中国音乐社会学的学科建设之思考,这些思考的一个重要特点就是紧紧围绕“中国当前的社会音乐”这个主题展开。

在笔者看来,与其他音乐学科如音乐史学相比较而言,音乐社会学是一门“当前”重于“过去”的学科。

初中音乐课程研究文献综述

初中音乐课程研究文献综述近几年来,中学音乐课程受到了越来越多的重视。

它不仅有益于学生的身心健康,而且可以激发学生的创造力,激发他们的情感,帮助他们更好地了解自己的文化背景。

本文将综述近几年来关于中学音乐课程的研究文献。

张文(2019)通过调查了解中学音乐课程的教学状况,结果显示,目前,许多中学仍采用以学生为主体、以口头传播教学内容的传统模式进行音乐教学,学生对音乐学习缺乏积极性,教师在教学中的激发力不够,拖累了教学效果。

另外,报告还指出,学校没有配备足够的优质音乐教学设施和技术,影响了音乐教学的实施。

与张文(2019)的研究相比,马江(2018)的研究着重于探究中学音乐课程的教学内容和形式。

研究发现,中学音乐课程的教学内容不但仅限于传统音乐理论和乐史,而且覆盖了多元文化、现代音乐思想以及混合形式,从而增加学生的视野和选择,营造了丰富多彩的教学氛围。

此外,中学音乐课程的形式也有许多丰富的表现形式,比如语言、舞蹈、手指乐器游戏等,能激发学生的学习积极性和主动性,促进他们在这一领域的学习。

基于马江(2018)研究的结论,杜宁(2017)采取了不同的研究策略,通过实地考察和访谈,调查各地中学音乐技法教学的实施情况,结论表明,音乐技法教学主要依靠教师,他们对音乐技法的掌握能力和分析能力有待提高。

报告还指出,缺乏有效的教学技��,使得教师的教学活动的效率较低,学生的学习水平单一,没有充分激发学生的学习潜力。

同时,杨欣(2017)调查了中学音乐课程的学习状态,发现学生对音乐学习缺乏动力,而且没有对音乐学习的全面认识,特别是对音乐理论和学习技巧的缺乏了解。

同时,报道还指出,学校的用具不全,学生的实际操作能力不佳,教师的教学能力也需要进一步提高。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

现阶段,作为一门研究人和作为一种社会现象的音乐的科学,音乐社会学在国外的发展迅猛异常,但在国内学界,纵然有音乐美学、音乐史学等方面所取得的研究成果,着实为音乐社会学的学科发展提供了较为坚实的思想理论基础,而我们目前对音乐社会学的研究,仍处于译介国外研究成果阶段,深入不够。

所以如此,在于学科规训不明、学科定位亟待廓清,导致研究难以为继。

关键词:音乐学;音乐社会学;学科规训;操作机制一、音乐社会学发展现状国际权威的《新格罗夫音乐和音乐家辞典》[The new grove dictionary of music and musicians]在1980年推出的第六版和2001年发行的新一版中,对“音乐社会学”[Sociology of music]条目的论述,变化极大。

无论从撰写者的更迭,还是在篇幅内容扩充上,第七版的条目所包含的信息容量远大于前面一版。

这一简单的变化即可看出,近年来国外音乐社会学研究发展之迅猛。

在欧洲,社会学[Sociology]这一概念系由法国哲学家孔德[A. Comte]首度提出。

在创立之初,社会学被看作是人类社会的历史及其建构的科学。

随后,涂尔干[E. Durkheim]于20世纪初期在他的理论中确立和发展了社会学的基本概念。

在涂尔干的理论中,一方面强调了社会化过程的作用(通过这个过程,成长的个体学会了他们各自文化的规范、价值和信仰);另一方面强调了内在化过程的作用(通过这种内在化过程,这些规范、价值和信仰变成了个体的内在部分)。

通过对上述两个过程的作用的理解,可以提供保证社会顺利运转的手段。

就在孔德和涂尔干的理论问世之后,音乐社会学逐渐在西方露出端倪,但一般倾向于对于音乐社会史[Social History of Music]的研究,时在20世纪20年代初。

音乐社会学作为一门独立学科研究活动的正式启动,一般认为是在德国社会学家马克斯·韦伯[M. Weber]的著作《音乐的理性基础和社会学基础》出版之以后,时在1921年。

这部著作集中论述了近代欧洲音乐的和声体系和乐队建制的起源及进化的社会历史条件,具有一定的开拓性。

20世纪30年代以后,音乐社会学研究的领域逐渐扩展,内涵也逐渐深化,出现了实证–经验性质倾向的学派,代表人物有德国学者西伯尔曼[A. Silbermann]和恩格尔[H. Engel]等,这一派侧重于对社会音乐生活、音乐商品的生产和消费具体研究方面,力图描述和揭示音乐与社会之间的种种复杂关系及其规律。

另有一派是以德国法兰克福学派代表人物、著名哲学家阿多诺[T. W. Adorno]为代表的具有浓厚的历史–哲学思辨性质研究学派。

在阿多诺的《新音乐的哲学》中,基本上是从社会学角度来探讨音乐哲学问题,“始终将音乐放在与社会的特定关系中来揭示音乐的本质”,其间“贯穿着一种强烈的历史感。

”[1]奥地利社会学家布劳考普夫[K. Blaukopf]则继承了韦伯的思路,在他的研究中声称“音乐社会学力求把握住在与人类历史发展进程的联系中创造和再现音乐。

”把音乐行为作为一种社会行为,来解释和探索这种行为过程的社会原因和和整个音乐实践的历史的和现实的演变。

[2]德国学者伯默[K. Boehmer]认为音乐社会学是研究“音乐与社会之间交互关系的学科。

”[3]在苏联及一些社会主义国家里,音乐社会学的研究对象也在逐渐发生变化。

最具影响力的要属索哈尔[A. Sochor]的见解,他认为音乐社会学研究的对象是“社会音乐生活,即在具体的历史条件下音乐文化发挥实际功能的过程。

”诸多流派林立,为音乐社会学的发展作出了各自的贡献。

自20世纪50年代开始,学界开始的关于文化和知识之间的争论,使得音乐社会学研究产生了一个明显的分界,其主要标志是首先体现在民族音乐学方面。

在美国,在1955年前后出现的民族音乐学,便是从社会人类学和音乐学中发展而来的一门学科[4]。

此后,60年代又发起文化和政治之间的挑战,使摇滚乐、民间音乐和流行音乐各种发展形态密切地联系起来,并影响了下一代,尤其在70年代,一系列成果的问世,导致了在文化、政治和音乐这些分支机构中分界的出现。

一个突出的现象是爵士乐被当作一个合理的学术研究对象被认可了。

自70年代摇滚乐进入学院以来,还带入了一个主要的论断:提倡在教育中包含流行音乐的民族音乐学研究,在某种程度上还要取决于大量的社会学讨论。

这一现象不仅标志着音乐社会学本身逐渐受到流行音乐形式的影响;而且作为一个研究领域,音乐社会学也由此开始经历了两个转变:首先要像非社会学家一样被社会学家拿来研究;并且,到70年代后期,音乐社会学很快延伸到与民族音乐学建立的交流关系的外延上,其研究还涉及到了诸如文化研究、女权主义一类跨学科的领域。

在七、八十年代,音乐社会学在一些英国学者的研究之中显示出了明显的转变。

代表著作如1977年出版的《谁的音乐——音乐社会学的语言》中,有谢菲尔德[J. Shepherd]和其他人所作的研究,以及斯迈尔[C. Small]的《音乐—社会—教育》。

这两本书用同一种批评的眼光来看待社会体制和音乐艺术的特征问题,及其他有争议的音乐研究问题,包括流行音乐,并且采用一些条件和标准来获取论点,不是从音乐艺术研究本身入手,而是以人们在文化和社会现实活动中创作和鉴赏者音乐方面获得。

谢菲尔德和他的同事们的研究尤其受到贝尔格[L. Berger]和鲁克曼[T. Luckmann]的《现实的社会意义》的影响,书中部分提到一些社会学家如戈夫曼[E. Goffman]和米德[G. H. Mead]和序茨[A. Schütz]的研究成果,是关于构成主观现实和客观现实的方式的辩论。

与库恩[T. Kuhn]的《科学革命的结构》一起,贝尔格和鲁克曼的研究作为音乐研究的实用方法,在等待一个相对更有社会学知识和在实践中积累的文化内涵为依据。

大量基于流行音乐进行的社会学研究中,有些著作虽然几乎没有提到音乐,如赫布迪基[D. Hebdige]的《风格的意义》等,则提出了一些颇为深刻的论断:音乐扮演了一个基本的角色,像70年代后期出现英国的“平克”文化就是如此。

80年代的研究中,对社会学、社会人类学、民族音乐学、文化研究、女权主义来说,一些音乐研究形式的课题实际上已经越来越少,比如由批评、文化音乐学组成的研究形式逐渐被边缘学科的研究取代了。

在1987年勒珀尔特[R. Leppert]和苏珊·迈可克拉瑞[S. McClary]合编的《音乐与社会》中有一章“创作、表演与接受的策略”,资料是由社会学家、音乐学家、文化理论家和女权运动家们共同提供的。

其中还有四篇重要的研究探讨了音乐现实的社会结构过程,主要集中在人种学、访问和面谈的相互作用上。

前两篇是社会人类学家芬那根[R. Finnegan]的《神秘的音乐家们》(研究英国城市的音乐形成)和科恩[S. Cohen]的《利物浦的摇滚乐文化》(研究流行音乐的生成);第三篇是社会学家威因斯坦[D. Weinstein]的《重金属》(研究文化社会学);第四篇是民族音乐学家克拉夫兹[S. D. Crafts]、卡维奇[D. Cavicchi]和科尔[M. Keil]的《我的音乐》(研究其他“日常生活计划中的音乐”的规律)。

还有关于女性的归宿——“平等的重要性”方面的研究,如女权主义者、音乐学家迈可克拉瑞的《音乐、性与性别》[5],其中关于音乐起源中“求爱说”的见解,引起了音乐学界激烈的争论。

接近90年代,民族音乐学和音乐社会学的分界已经很明显了。

作为一个发展中的有研究趣味的学科,音乐社会学与社会人类学家讨论的种族、差异、身份和世界性相比,对于流行音乐全球化的研究中建立起的形象是——流行音乐被划分到一个西方音乐研究占主导地位的范围里,这比民族音乐学更具影响力。

由此在世界范围又引出几个研究流行音乐的重要贡献,使音乐社会学有了更广泛的解释。

临近世纪末,音乐社会学研究领域中涉及种族、差异和身份,象征着音乐现实的结构在全球化和后现代主义时代受到“区域”观念的影响,而且使爱好音乐的和跨学科交叉产生的学科更多了,自觉地界定学科领域的思想更少了。

还有重要的贡献,如来自于人种学研究学者利普兹[G. Lipsitz]的专著《危险的十字路口:通俗音乐、后现代主义和诗学的环境》、民族音乐学家斯托克斯[M. Stokes]的研究《种族、身份和音乐:音乐构建的环境》,以及地理学家莱雄[A. Leyshon]、马特勒斯[D. Matless]和雷维尔[G. Revill]合著的《音乐的环境》等成果。

[6]在我国,曾经有过不少属于音乐社会学方面的调查研究工作。

如20世纪50年代中叶以来所进行的民族民间音乐调查,1958年由国家民族事务委员会主持下所进行的少数民族社会历史调查,这些工作都有许多与音乐社会学有关的内容。

近年来,对通俗音乐的社会功能、社会形成等等也开始有所调查研究。

这些都预示着中国的音乐社会学已进入有条件建立并发展这门学科的阶段。

但真正从理论上把音乐与社会作为一个紧密的结合体来进行考察,把音乐社会学作为一门独立的学科来进行研究,则起步于20世纪80年代。

主要表征是一系列有关音乐社会学的译作发表,使我们对国外音乐社会学的学科对象、结构和研究方法有了进一步了解。

除此之外的研究,散见于音乐美学中所涉及的社会学问题,较多地围绕在音乐的社会功能和社会属性等方面,它们旨在说明音乐本身的特殊性。

尽管它与音乐社会学所涉及的大量社会问题在研究对象、研究范围和研究方法上都有不同,但值得肯定的是,我国音乐美学界在这方面所取得的研究成果,已为音乐社会学的学科发展提供了较为坚实的思想理论基础。

随着对国外资料的阅读和整理,本着对西方音乐社会学理论批判借鉴的原则,开始有专人专题研究,[7]其间虽然出版过一部国内学者的专著,同时亦引进了部分西方学者的、尚谈不上最新的研究成果,而所有的基础性的研究也仅限于对音乐作品的社会流动过程中寻求研究客体;真正具有音乐社会学学科规训的见解,由于社会历史条件的局限,在我国并未充分地展开和深入。

至于有中国特色的音乐社会学学科的建设、音乐社会学基本理论问题的探讨、理论体系的构建等,至今可谓尚处于待人开垦的荒地。

当然,也有值得一提的地方,近年来国内对通俗音乐所作的社会学思考,倒是在20世纪80年代时便与世界的发展保持了一致性,诸如对社会现象、音乐行为的关注等方面显示出了研究者敏锐的观察力,只是深度不够。

所以会造成如此局面,笔者不揣粗浅地认为:仍在于对音乐社会学的学科定位的含混所致。

二、音乐社会学学科规训任何一门独立的学科,都有自己特定的研究对象和统摄范围,并由此确定它在学科群体中所占的学科地位。

这就是笔者所谓之学科规训[the discipline]。