2003年黄河水资源公报

水资源公报2003-2010

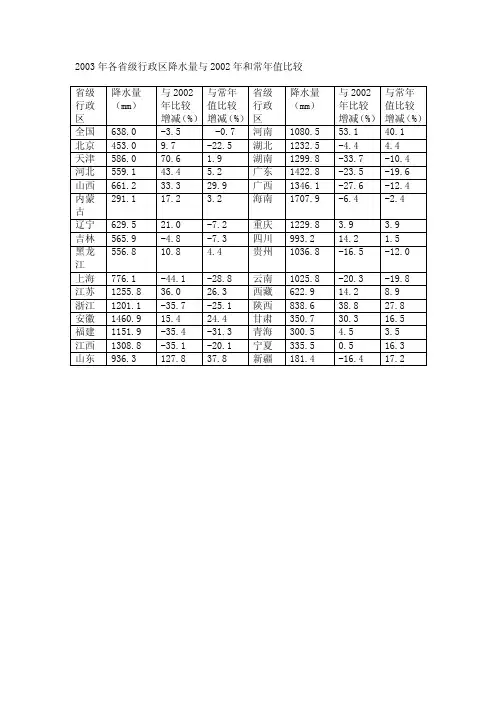

2003年各省级行政区降水量与2002年和常年值比较2003年各省级行政区水资源量单位:亿m32003年各省级行政区供用水量单位:亿m32003年各省级行政区主要用水指标2004年各省级行政区降水量与2003年和常年值比较2004年各省级行政区水资源量单位:亿m32004年各省级行政区供用水量单位:亿m32004年各省级行政区主要用水指标2005年各省级行政区降水量与2004年常年值比较2005年各省级行政区水资源量单位:亿m32005年各省级行政区供用水量单位:亿m32005年各省级行政区主要用水指标2006年各省级行政区降水量与2005年常年值比较2006年各省级行政区水资源量单位:亿m32006年各省级行政区供用水量32006年各省级行政区主要用水指标2007年各省级行政区降水量与2006年常年值比较2007年各省级行政区水资源量单位:亿m32007年各省级行政区供用水量32007年各省级行政区主要用水指标2008省级行政区降水量与2007年和常年值比较2008年各省级行政区主要用水指标2008年各省级行政区水资源量32008年各省级行政区供、用水量32009年各省级行政区降水量与2008年常年值比较2009年各省级行政区水资源量单位:亿m32009年各省级行政区供用水量32009年各省级行政区主要用水指标2010年各省级行政区降水量与2009年常年值比较2010年各省级行政区水资源量单位:亿m32010年各省级行政区供用水量32010年各省级行政区主要用水指标。

黄河水质监测报告

黄河流域重点水功能区水资源质量公报2011年第2期总第26期黄河流域水资源保护局Yellow River Basin Water Resources Protection Bureau发布单位:黄河流域水资源保护局编制单位:黄河流域水环境监测中心资料提供单位:青海省水环境监测中心甘肃省水环境监测中心宁夏回族自治区水环境监测中心内蒙古自治区水环境监测中心陕西省水环境监测中心山西省水环境监测中心河南省水环境监测中心山东省水环境监测中心黄河上游水环境监测中心黄河宁蒙水环境监测中心黄河中游水环境监测中心黄河三门峡库区水环境监测中心黄河山东水环境监测中心黄河流域水环境监测中心目录前言一、水功能区水质状况综述二、各类水功能区达标情况三、各省区水功能区达标情况四、重要水事附表1 黄河流域重点水功能区水资源质量状况一览表附表2《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)基本项目标准限值附表3 《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值附图黄河流域重点水功能区水质评价断面图前言为贯彻《中华人民共和国水法》,落实水利部《水功能区管理办法》,加强流域内水功能区监督管理,使流域内有关单位、部门及社会公众了解和掌握黄河流域重点水功能区水资源质量状况,黄河流域水资源保护局决定自2005年开始正式发布《黄河流域重点水功能区水资源质量公报》(以下简称《公报》)。

发布频次为三个月一期,按季度发布。

《公报》根据水利部水资源司和水文局制定的《水功能区水资源质量评价暂行规定》(试行)(资源保〔2004〕7号)和流域水功能区监督管理需要,在黄委监测站网和流域八省(区)现有监测站网基础上,选择了170个重点水功能区(监测断面181个),依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《中国水功能区划(试行)》水质目标进行水质评价和达标分析。

评价基本项目为水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量(COD)、五日生化需氧量)、氨氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、氰化物、挥发酚、石油类等(BOD518项。

2003年江苏省水资源公报

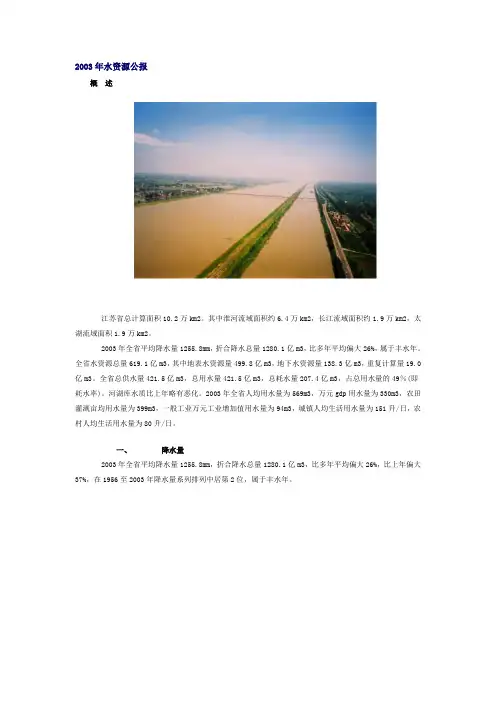

2003年水资源公报概述江苏省总计算面积10.2万km2。

其中淮河流域面积约6.4万km2,长江流域面积约1.9万km2,太湖流域面积1.9万km2。

2003年全省平均降水量1255.8mm,折合降水总量1280.1亿m3,比多年平均偏大26%,属于丰水年。

全省水资源总量619.1亿m3,其中地表水资源量499.8亿m3,地下水资源量138.3亿m3,重复计算量19.0亿m3。

全省总供水量421.5亿m3,总用水量421.5亿m3,总耗水量207.4亿m3,占总用水量的49%(即耗水率)。

河湖库水质比上年略有恶化。

2003年全省人均用水量为569m3,万元gdp用水量为330m3,农田灌溉亩均用水量为399m3,一般工业万元工业增加值用水量为94m3,城镇人均生活用水量为151升/日,农村人均生活用水量为80升/日。

一、降水量2003年全省平均降水量1255.8mm,折合降水总量1280.1亿m3,比多年平均偏大26%,比上年偏大37%,在1956至2003年降水量系列排列中居第2位,属于丰水年。

【时空分布】全年降水量地区分布不均匀,实测年降水量最大为沂沭泗区刘老涧闸的1767.3mm,最小为太湖流域陈墓站的761.1mm,前者为后者的2.3倍。

与多年平均比较,年降水量淮河流域偏大40.6%,长江流域偏大18.4%,太湖流域偏小6.6%。

年内降雨分布悬殊,汛期(5-9月)降水量占全年降水量的比值一般在50%到80%之间,平均为68%。

【梅雨】淮河以南地区6月21日入梅,7月12日出梅,梅期长22天,较常年梅期长1天,梅雨量较常年明显增多。

梅雨期全省累计面平均降雨量403mm,为常年的1.7倍,沿江苏南地区和江淮之间梅雨量分别为383 mm和473 mm,分别为常年梅雨量的1.6、2.1倍;淮北地区降雨量355mm,为常年的2倍。

二、水资源量(一)地表水资源量2003年全省地表水资源量499.8亿m3,相当于年径流深490.3mm,比上年偏多134%,比多年平均地表水资源量偏大89%,在1956-2003年系列中排第3位。

近50年黄河流域水资源变化特征分析

近50年黄河流域水资源变化特征分析周成虎中国科学院地理科学与资源研究所黄河流域大部分地区属于半干旱和半湿润区, 水资源条件先天不足, 人均占有年水资源量仅为全国平均的1/5。

作为我国北方地区最大的供水水源, 黄河以其占全国河川径流2%的有限水量, 担负着本流域和下游引黄灌区占全国9%的耕地面积和12%人口的供水任务, 同时还要向流域外部分地区(含河北与天津及青岛)远距离送水(刘昌明,2004)。

过去50年黄河流域水循环和水资源情况发生了巨大的变化。

从20世纪60年代以来水循环要素均呈减少的趋势,黄河流域从1972-2000年间有22年出现断流。

在人类活动的影响下, 流域水资源状况日益恶化。

特别是近20 多年来干流、主要支流下游断流频繁发生, 不仅使水资源供需矛盾加剧, 而且对流域的生态环境带来一系列冲击(刘昌明,2004)。

河川径流是黄河流域重要的水资源。

本项研究主要着眼于对河川径流的分析。

根据1956-2000年的实测资料分析,唐乃亥测站的多年平均年径流量为203.93m3s-1,占全流域产流量38.13%;兰州站为329.89 m3s-1,占61.68%;花园口站为532.78 m3s-1,占99.6%,利津站为534.79 m3s-1。

所以黄河上游是黄河流域的主要产流区,特别是黄河源区,这也是本项研究的重点区。

(一) 近50年黄河流域降水及其变化1、流域降水的空间分布1951-2000年黄河流域花园口以上多年平均降水量为449.9mm,空间分布的总趋势是由东南向西北递减。

降水量最多的是流域东南部湿润半湿润地区;秦岭、伏牛山及泰山一带年降水量为800~1000mm;水量最少的是流域北部的干旱地区,宁蒙河套平原年降水量只有200mm。

如用200、400、600 mm年降水量等值线大致代表黄河流域的年降水地带性, 即干旱区、半干旱区与半湿润区, 其中200mm线东-西变幅不大,约100km;600mm线主要是南-北变化,南-北变幅大于300km;400mm年降水量等值线大致代表黄河流域年平均降水(449.9 mm)情况, 而400mm年降水量等值线各年南-北(纬向)与东-西(经向) 的摆动都很大,在黄河流域可达400km以上。

淮河片包括淮河流域和山东半岛沿海诸河

综述淮河片包括淮河流域和山东半岛沿海诸河,总面积约33万km2。

其中淮河流域面积约27万km2,地跨湖北、河南、安徽、江苏、山东五省40市;山东半岛面积约6万km2,全部在山东省境内,范围涉及10个市。

在本公报水资源分析计算中,采用全国水资源综合规划确定的分区和面积,淮河流域分为淮河上游(王家坝以上)、淮河中游(王家坝至洪泽湖出口)、淮河下游(洪泽湖出口以下)、沂沭泗河四个水资源二级区;山东半岛单为一个水资源二级区。

2003年淮河片平均降水深1210mm,折合降水总量3995亿m3,比多年平均降水量偏多4成多。

其中,淮河流域平均降水深1287mm,折合降水总量3463亿m3,比多年平均降水量偏多近5成,属丰水年份;山东半岛2003年平均降水深872mm,折合降水总量532亿m3,比多年平均降水量偏多近3成,属偏丰年份。

2003年全片地表水资源量1521亿m3,水资源总量1852亿m3。

其中淮河流域地表水资源量1401亿m3,水资源总量1695亿m3。

全片入海总水量618亿m3,入江水量659亿m3。

经对270座大中型水库(含洪泽湖等大型湖泊)统计,2003年末蓄水总量197亿m3,比上年末增加68亿m3。

其中大型水库(含湖泊)54座,蓄水总量168亿m3,比上年末增加55亿m3。

2003年淮河片各类供水工程总供水量477亿m3,其中当地地表水供水占56.1%,地下水占32.3%,跨流域调水(引江、引黄)占11.4%,污水回用等其他水源供水占0.2%。

全片总用水量477亿m3,其中农田灌溉占57.9%,林牧渔畜占8.6%,工业用水20.1%,生活用水占10.7%,城镇公共用水占1.7%,生态环境用水占1.0%。

全片用水消耗量303亿m3,占总用水量的64%。

人均年用水量234m3,农田灌溉(实际灌溉)亩均用水量为212m3,万元工业增加值(当年价)取用水量124m3。

据对216个城镇1058个入河排污口实测,2003年主要城镇入河废污水量50亿t,入河COD量141万t。

2000-2008年黄河流域片地表水资源质量变化分析

对河流水质在不同时段的变化趋势分析, 以断面类别比例的变化为依据, 对照表的规定, 按下述方法 评价.

当水质状况等级不变时, 则评价为无明显变化; 当水质状况等级发生一级变化时, 则评价为好转或恶化; 当水质状况发生两级以上( 含两级) 变化时, 则评价为显著好转或显著恶化.

4 黄河流域地表水资源质量变化分析

年份

全年

评价河长 / km

11 094. 9 年

优于 类( 含 类)

河长/ km

比例/ %

5 187. 8

46. 7

劣于 类

河长/ km

比例/ %

5 097. 1

53. 3

劣类

河长/ km

比例/ %

2 449. 8

22. 1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

类) 水质、劣于 类水质及劣 类水质占总评价河长百分比的年际变化趋势, 依据河流水质评价标准, 得出 2000- 2008 年黄河流域( 片) 地表水资源质量状况及演替规律.

收稿日期: 2010- 10- 20 作者简介: 孙 浩( 1985- ) , 男, 河南南阳人, 西北师范大学在读硕士研究生, 专业方向: 水污染控制.

88

河南师范大学学报( 自然科学版)

2011 年

3 河流水质评价标准及评价依据

3. 1 河流水质评价标准 中国环境监测总站发布的 地表

水环境质量评价有关问题的技术规 定 ( 暂行) [ 10] , 将地表水环境质量定 性评价为: 优、良好、轻度污染、中 度 污染、重度污染 5 个等级, 详见表 1. 3. 2 河流水质评价依据

1 研究区概况

黄河干流全长 5 464 km, 是我国第二长河, 流域面积 75. 2 万 km2 , 界于北纬 32 ~ 42 , 东经 96 ~ 119 之 间. 黄河流域多年平均降水量 3 581 亿 m3 , 多年平均径流量 580 亿 m3 , 多年平均输沙量 16. 3 亿 t , 流域平均 年径流深 77 mm. 黄河支流众多, 流域面积大于 1 000 km2 的有 76 条. 流域内分布有洮河、湟水、窟野河、无 定河、汾河、渭河、北洛河、泾河、伊洛河、沁河、大汶河等水系. 黄河流域是中华民族的发祥地, 自古以来先民 在此繁衍生息, 而今是我国的一个重要人口、城市密集带.

黄河近550年天然径流量演变特征

分级 1 2 3 4 5

划分标准 1.20 < Ki 1.10 ≤ Ki < 1.20 0.90 ≤ Ki < 1.10 0.80 ≤ Ki < 0.90 Ki < 0.80

状态 丰水年 偏丰水年 平水年 偏枯水年 枯水年

2.2.2. Hurst 指数 利用 R/S 分析法计算的 Hurst 指数可揭示不同时间范围内该序列趋势方向,进而实现对天然径流量序列的

2.2.1. 丰枯等级分类 根据《中国水资源评价》、《水文情报预报规范》(GB/T 22482-2008)所指定的分类标准,年径流量丰枯变

化的划分标准采用模比系数 Ki 值(表 1)。

Table 1. Standardization of runoff level [13] 表 1. 径流量丰枯等级划分标准[13]

Keywords

Natural Runoff, Historical Analysis, The Yellow River

黄河近550年天然径流量演变特征

李 勃1,穆兴民1,2,高 鹏1,2,赵广举1,2,孙文义1,2*

1西北农林科技大学土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西 杨凌 2中国科学院水利部水土保持研究所,陕西 杨凌

2.2. 研究方法

本文主要采用滑动平均法[1]削弱长时间序列中的短于滑动长度的周期,进而表征长时间序列年际变化特征; Mann-Kendall 法[8] (MK)检验趋势;MK 突变检验[9]和 Pettitt 法[10]共同判别突变点;天然径流历时频率曲线[6] 表征不同频率下天然径流量分布特征;Hurst 指数[11]结合趋势预测检验未来天然径流量变化特征;距平累积法 [5]对天然径流量进行阶段性划分反映其丰枯持续性特征;采用 Matlab 小波分析工具箱中的 Morlet 小波为母函 数对天然径流量时间序列进行周期分析,以反映其内在变化规律[12]。研究方法不再详细赘述,具体计算方法参 见相对应文献。其中主要研究方法介绍如下:

2003年中国水资源公报

2003年中国水资源公报2003年,各级水利部门坚持以人为本和全面、协调、可持续的发展观,按照中央新时期水利工作方针,积极实践新的治水思路,水利事业取得了新的进展。

面对淮河流域大洪水,实施科学调度和有效的社会管理,使防洪救灾工作上了一个新台阶。

面对全国大范围春旱和江南、华南严重夏伏旱,采取多种抗旱措施,基本保障了城乡生活和生产用水。

各项水利建设进展顺利,三峡工程实现了水库初期蓄水、永久船闸试航成功、首批机组并网发电的三大目标,南水北调各项前期工作深入开展,新一轮治淮拉开序幕,病险水库除险加固力度进一步加大。

全国节水型社会建设试点初见成效,张掖节水型社会试点建设积累了宝贵经验。

水管理体制改革稳步推进,水资源的统一调度和管理、节约和保护继续得到加强,黄河实现连续4年不断流,塔里木河流域综合治理取得新进展,黑河分水圆满完成国务院提出的三年分水目标,北京跨省市调水补水、引黄济津、引江济太、南四湖补水、扎龙湿地补水等一系列调水、补水工作,缓解了城市用水紧缺状况,为生态修复做出贡献。

围绕解决“三农问题”,淤地坝建设、牧区水利、小水电代燃料生态保护工程启动。

水利事业取得的成效为社会经济发展提供了有力的支撑。

一、水资源量2003年,我国南方地区降水量比常年偏少,北方地区降水量比常年偏多。

全国面平均降水量638毫米,折合降水总量为60416亿立方米,比常年减少0.7%。

北方六个水资源一级区(松花江、辽河、海河、黄河、淮河、西北诸河)面平均降水量比常年多14.8%(其中淮河区多44.4%),南方四个水资源一级区(长江、东南诸河、珠江、西南诸河)面平均降水量比常年少8.2%(其中东南诸河区少28.2%)。

在各省级行政区中,降水量比常年偏多的有18个省(自治区、直辖市),其中偏多20%以上的有河南、山东、山西、陕西、江苏、安徽;比常年偏少的有13个省(自治区、直辖市),其中偏少20%以上的有福建、上海、浙江、北京、江西。

河南省水资源公报

河南省水资源公报【篇一:河南省2001年水资源公报】河南省2001年水资源公报一、综述2001年全省平均降水量543.3毫米,比上年减少45.4%,比多年均值减少30.8%,位于1956—1979年系列的倒数第二位,属枯水年份,干旱程度接近枯水年1966年。

大范围长时间的严重降水不足,致使我省遭受自建国以来最严重的旱灾。

2001年全省地表水资源量127.6亿米3,比多年均值312.7亿米3偏少59.2%,比上年度偏少73.2%。

全省地下水资源量143.82亿米3,扣除地表水与地下水之间的重复计算量52.88亿米3,全省水资源总量为218.50亿米3,比多年均值减少47.2%;其中海河、黄河、淮河、长江流域分别减少35.2%、46.7%、49.0%、46.7%。

2001年末全省大、中型水库蓄水总量35.25亿米3,比上年末减少19亿米3。

其中,大型水库年末蓄水量26.90亿米3,比上年末减少16.52亿米3;中型水库8.35亿米3,比上年末减少2.49亿米3。

全省平原区浅层地下水位与上年末相比,普遍下降,面平均下降1.43米,年地下水储蓄量减少50.31亿米3。

全省平原区10个浅层地下水漏斗区,总面积为9300平方公里,比上年增加2000多平方公里。

2001年全省各种水利工程总供水量达231.29亿米3。

其中地表水源供水量 96.24亿米3,地下水水源135.00亿米3,集雨工程0.05亿米3。

与上年比较,总供水量增加26.42亿米3,增幅12.9%。

引用入过境水量26.16 亿米3,其中引黄河干流水量18.85亿米3,流域间调水13.97亿米3。

全省总用水量达231.29亿米3,其中农业用水159.63亿米3,工业40.76.亿米3,生活30.90亿米3,与上年比较,农业用水增加25.43亿米3,工业用水减少0.97亿米3,生活用水增加1.96亿米3。

全省人均用水量为241米3,万元gdp(当年价)用水量为414米3;农田灌溉亩均用水量为229米3,万元工业产值(当年价)取水量,含火电为56米3,不含火电为44米3;万元工业增加值(当年价)取水量,含火电为183米3,不含火电为145米3;人均生活用水量城镇为每人每日186升,农村67升(含牲畜用水)。

河南省2003年水资源公报

河南省2003年水资源公报一、综述2003年全省平均降水量1080.4毫米,比上年708.7毫米增加52.5%,比多年均值771.3毫米增加40.1%,属丰水年份。

海河、黄河、淮河、长江流域分别较多年均值增加33.7%、55.0%、42.0%、21.7%。

2003年全省地表水资源量540.9亿米3,比多年均值偏多77.9%,比上年度偏多169.4%。

全省地下水资源量263.03亿米3,扣除重复计算量106.22亿米3,全省水资源总量为697.75亿米3,比上年偏多118.1%,比多年均值偏多72.2%;其中海河、黄河、淮河、长江流域分别为32.04亿米3、104.99亿米3、449.29亿米3、111.43亿米3。

2003年末全省大、中型水库蓄水总量57.51亿米3,比上年末增加17.81亿米3。

其中,大型水库年末蓄水量46.47亿米3,比上年末增加14.16亿米3;中型水库11.04亿米3,比上年末增加3.66亿米3。

全省平原区浅层地下水位平均上升1.82米,地下水储蓄量增加57.3亿米3。

2003年全省各种水利工程总供水量187.62亿米3。

其中地表水源供水量73.91亿米3,地下水源113.65亿米3,集雨工程供水0.06亿米3。

与上年比较,总供水量减少 31.19亿米3,减幅14.3%。

在地表水开发利用中,引用入过境水量28.59亿米3,其中引黄河干流水量21.78亿米3,流域间相互调水10.53亿米3。

在地下水利用量中,开采浅层地下水约100亿米3,中深层地下水约14亿米3。

2003年全省总用水量187.62亿米3。

其中农林渔业用水113.35亿米3(农田灌溉105.13亿米3),工业用水39.95亿米3;城乡生活综合用水34.32亿米3(城市生活、环境综合用水14.19亿米3)。

由于本年度6到10月份降水较多,农业用水量较少,与上年比较农田灌溉用水量减少达40亿米3,亩均用水量减少约40米3;工业用水基本与上年持平略有减少;城乡生活、环境综合用水量较上年增加1.49亿米3。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2003年黄河水资源公报水利部黄河水利委员会前言《黄河水资源公报》(以下简称《公报》)的发布,旨在定期向各级领导、有关部门和社会团体发布黄河流域水资源情势,以不断提高公众的节水、惜水意识,促进黄河水资源的合理开发、利用与保护。

本《公报》是按年度反映黄河水资源情势的综合性年报,内容主要包括水情概况、蓄水动态、水资源开发利用、水资源量分析、水质调查评价、泥沙状况及重要水事等。

《公报》的资料来源以黄河水利委员会和沿黄各省(区)的实测数据和水利统计资料为主,并收集了气象、城建、环保、统计等部门的有关资料。

《公报》中有关资料的多年平均值分为21年(1980~2000年均值)和45年(1956~2000年均值)两种。

《公报》编制过程中,得到了青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等省(区)水利厅的大力支持。

水利部水资源司、《中国水资源公报》编辑部给予了热情指导和支持,在此一并表示感谢。

一、综述黄河流域(包括黄河内流区,下同)总面积79.5万km2,流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等九省(区)。

全河划分为龙羊峡以上、龙羊峡至兰州、兰州至头道拐、头道拐至龙门、龙门至三门峡、三门峡至花园口、花园口以下、黄河内流区(分别简称为龙以上、龙~兰、兰~头、头~龙、龙~三、三~花、花以下和内流区,下同)等流域分区。

黄河流域行政和流域分区面积示意图分别见图1和图2。

2003年黄河流域降水明显偏多,平均降水量为555.6mm,折合降水总量4417.0亿m3。

从降水量的地区分布看,三门峡至花园口区间最大。

汛期降水量增加尤为明显,全流域汛期降水在持续6年(1997~2002年)偏少后,转为多雨年。

汛期流域总降水量全部为正距平。

除兰州以上偏多1.3成外,其余地区偏多都在3成以上。

其中泾渭洛河和三花区间汛期降水总量超过了1958年,为历史同期第一位。

从汛期各月降水变化来看,月降水量偏多的程度(指距平值)呈递增的趋势,以8、9月份偏多最为突出,流域各分区月降水量偏多均在4成到1.5倍。

2003年黄河花园口站以上地区水资源总量为684.06亿m3,其中地表水资源量575.42亿m3,与地表水不重复的地下水资源量108.64亿m3。

分别比上年水资源总量和与地表水不重复的地下水资源量增大69.7%和5.7%,比1980~2000年均值偏多14.9%和23.3%,比1956~2000年均值偏多10.2%和23.2%。

2003年黄河流域共有大、中型水库148座,其中大型水库22座。

大、中型水库年蓄水变量为144.13亿m3,其中大型水库年蓄水变量为139.87亿m3。

2003年黄河流域各平原(盆地)区浅层地下水位上升者居多,仅有宁夏的银川(包括银南、银北)平原、内蒙古巴盟河套平原、三门峡河谷平原地下水位略有下降,其他平原(盆地)区地下水位均有不同程度的上升。

2003年黄河总取水量为429.12亿m3(含跨流域调出的地表水量),其中地表水取水量296.04亿m3,地下水取水量133.08亿m3。

黄河总耗水量为336.45亿m3,其中地表水耗水量243.57亿m3,,地下水耗水量92.88亿m3。

2003年黄河流域废污水排放量为41.46亿t,其中城镇居民生活废污水排放量为9.46亿t,第二产业为29.33亿t,第三产业为2.67亿t,火电厂直流式冷却水排放量和矿坑排水量为2.18亿t。

2003年黄河干、支流水质评价河长7497km,其中Ⅱ、Ⅲ类水质河长1606 km,占评价总河长的21.4%;Ⅳ水质河长1675km,占评价总河长的22.3%;Ⅴ类水质河长1024km,占评价总河长的13.7%;劣Ⅴ类水质河长3192km,占评价总河长的42.6%。

参加评价的省界水质断面29个,全年水质满足Ⅲ类标准的断面占24.2%,符合Ⅳ、Ⅴ类标准的断面占37.9%,劣Ⅴ类标准的断面占37.9%。

二、水情概况2.1降水2003年黄河流域平均降水量为555.6mm,折合降水总量4417.0亿m3,比上年降水量增大27.3%;与1980~2000年均值比较,全流域平均偏多28.6%;与1956~2000年均值比较,全流域平均偏多24.3%。

流域内各分区降水量以三门峡至花园口区间的991.8mm为最大,其次为花园口以下的922.2mm;兰州至头道拐的282.4mm为最小,其次为黄河内流区的291.4mm。

2003年黄河流域各分区降水量及其与上年和多年均值比较见图3、降水量等值线分布情况见图4、降水量距平情况见图5。

2.2实测径流量2003年黄河干流主要水文站实测年径流量与上年度比较,除贵德、兰州、下河沿、石嘴山和头道拐五站减小外,其余各站均增大;与1980~2000年均值和1956~2000年均值比较,全部偏小。

2003年重要支流控制水文站实测年径流量与上年度比较,全部增大;与1980~2000年均值比较,除湟水的民和站偏小外,其余各站均偏大;与1956~2000年均值比较,除湟水的民和、洮河的红旗和汾河的河津三站偏小外,其余各站均偏大。

2003年黄河干、支流主要控制水文站实测径流量统计见表1。

2003年黄河利津站实测年径流量192.60亿m3,扣除利津以下河段引黄水量3.00亿m3,黄河全年入海水量189.60亿m3。

2003年黄河干流主要水文站实测年径流量见图6。

三、蓄水动态3.1水库蓄水动态2003年黄河流域共有大、中型水库148座,其中大型水库22座。

大、中型水库年蓄水变量为144.13亿m3,其中大型水库139.87亿m3。

2003年黄河流域各分区大、中型水库蓄水变量分别见表2和图7,黄河流域八大水库蓄水变量见表3。

3.2地下水动态3.2.1区域浅层地下水动态黄河流域的地下水动态监测主要集中在宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南和山东等省(区)的平原(盆地)区。

年内各平原(盆地)区浅层地下水位上升者居多,仅有宁夏的银川(包括银南、银北)平原、内蒙古巴盟河套平原、三门峡河谷平原地下水位略有下降,其他平原(盆地)区地下水位均有不同程度的上升。

升幅最大的是山东的大汶河河谷平原,平均升幅达3.15m,山西的运城盆地、河南小花干流河谷平原、沁河下游平原和黄河下游平原(盆地)区平均升幅都在1.0m以上。

黄河流域各平原(盆地)区地下水动态情况详见表4。

3.2.2地下水降落漏斗在流域内平原(盆地)区,由于长期过量开采地下水,已经形成深层承压水降落漏斗4个、浅层地下水降落漏斗6个。

2003年底与上年同期相比,漏斗区面积扩大的有宁夏的银川漏斗、大武口漏斗和陕西咸阳市的沣东漏斗,分别扩大8.50、11.06和31.11km2;漏斗中心地下水埋深增大的有山西太原的太原漏斗和陕西咸阳的沣东漏斗,分别加大2.0和1.121m,漏斗中心地下水埋深减小的有宁夏银川的银川漏斗、山西介休的宋月古漏斗、运城的运城漏斗,陕西兴平的兴化漏斗、渭南的渭滨漏斗,河南温县的武陟~温县~孟县,分别减小0.58、5.19、16.01、1.55、1.11和1.31m。

各漏斗要素详见表5。

四、水资源开发利用4.1水资源利用概况2003年黄河总取水量为429.12亿m3(含跨流域调出的地表水量),其中地表水取水量296.04亿m3,占总取水量的69.0%;地下水取水量133.08亿m3,占31.0%。

黄河总耗水量为336.45亿m3,其中地表水耗水量243.57亿m3,占总耗水量的72.4%;地下水耗水量92.88亿m3,占27.6%。

2003年黄河用水情况详见表6、表7。

4.2地表水利用情况地表水取水量是指直接从黄河干、支流引(提)的水量。

地表水耗水量是指地表水取水量扣除其回归到黄河干、支流河道的水量后的水量。

生态环境用水是指人为措施调配的水量,它包括城镇环境用水(含河湖补水和绿化、清洁用水)和农村生态补水(指对湖泊、洼淀、沼泽的补水),但不包括降水、径流自然满足的水量。

2003年全河地表水取水量为296.04亿m3,其中农田灌溉取水量220.05亿m3,占地表水取水量的74.3%;林牧渔畜20.24亿m3,占6.8%;工业33.39亿m3,占11.3%;城镇公共设施3.71亿m3,占1.3%;城乡居民生活12.07亿m3,占4.1%;其余为生态环境用水。

全河地表水耗水量为243.22亿m3,其中农田灌溉耗水量179.99亿m3,占地表水耗水量的7.39%;林牧渔畜17.59亿m3,占7.2%;工业26.24亿m3,占10.8%;城镇公共设施3.46亿m3,占1.4%;城乡居民生活9.78亿m3,占4.0%;其余为生态环境耗水。

按行政分区统计,地表水取水量以宁夏的59.63亿m3为最多,占全河地表水取水量的20.1%。

地表水耗水量以山东的50.57亿m3为最多,占全河地表水耗水量的20.8%。

引黄各省(区)分行业地表水利用情况详见表8。

按流域分区统计,地表水取水量和耗水量均以兰州至头道拐为最多,分别为126.43亿m3和91.72亿m3,分别占全河的42.7%和37.7%。

黄河流域分区分行业地表水利用情况详见表9。

4.3地下水利用情况地下水取水量是指在黄河流域内直接抽取地下含水层的水量(包括深层地下水)。

地下水耗水量指地下水取水量扣除其入渗地下含水层和回归河道的水量后的水量,其数据采用经验耗水率估算。

2003年黄河流域地下水取水量为133.08亿m3,其中农田灌溉取水量67.03亿m3,占地下水取水量的50.4%;林牧渔畜9.74亿m3,占7.3%;工业33.17亿m3,占24.9%;城镇公共设施4.02亿m3,占3.0%;城乡居民生活17.57亿m3,占13.2%;其余为生态环境用水。

全河地下水耗水量为92.88亿m3,其中农田灌溉耗水量56.38亿m3,占地下水耗水量的60.7%;林牧渔畜8.21亿m3,占8.8%;工业14.61亿m3,占15.7%;城镇公共设施1.65亿m3,占1.8%;城乡居民生活10.94亿m3,占11.8%;其余为生态环境耗水。

按行政分区统计,地下水取水量以陕西省的29.86亿m3为最多,占全流域地下水取水量的22.4%;地下水耗水量以河南省的19.43亿m3为最多,占全流域地下水耗水量的20.9%。

引黄各省(区)分行业地下水利用情况详见表10。

按流域分区统计,地下水取水量和耗水量均以龙门至三门峡的53.77亿m3和36.86亿m3为最多,分别占全流域的40.4%和39.7%。

黄河流域分区分行业地下水利用情况详见表11。

五、水资源量分析5.1天然河川径流量2003年黄河花园口站天然河川径流量为575.42亿m3,比上年增大91.6%,比1980~2000年均值偏多13.4%,比1956~2000年均值偏多8.0%。