中国古代文化常识

古代文化常识大全

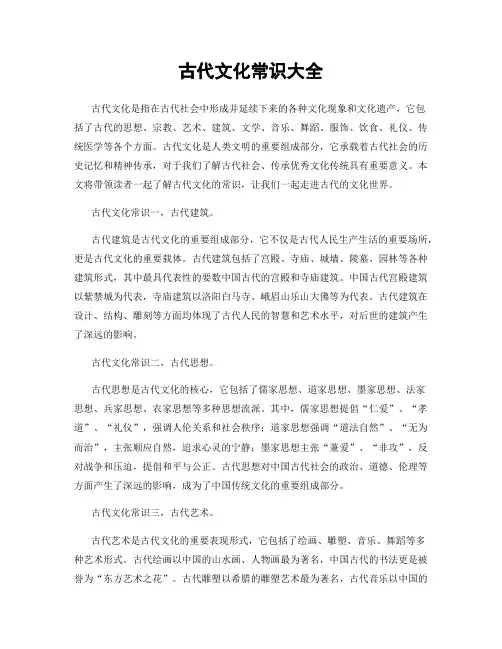

古代文化常识大全古代文化是指在古代社会中形成并延续下来的各种文化现象和文化遗产,它包括了古代的思想、宗教、艺术、建筑、文学、音乐、舞蹈、服饰、饮食、礼仪、传统医学等各个方面。

古代文化是人类文明的重要组成部分,它承载着古代社会的历史记忆和精神传承,对于我们了解古代社会、传承优秀文化传统具有重要意义。

本文将带领读者一起了解古代文化的常识,让我们一起走进古代的文化世界。

古代文化常识一,古代建筑。

古代建筑是古代文化的重要组成部分,它不仅是古代人民生产生活的重要场所,更是古代文化的重要载体。

古代建筑包括了宫殿、寺庙、城墙、陵墓、园林等各种建筑形式,其中最具代表性的要数中国古代的宫殿和寺庙建筑。

中国古代宫殿建筑以紫禁城为代表,寺庙建筑以洛阳白马寺、峨眉山乐山大佛等为代表。

古代建筑在设计、结构、雕刻等方面均体现了古代人民的智慧和艺术水平,对后世的建筑产生了深远的影响。

古代文化常识二,古代思想。

古代思想是古代文化的核心,它包括了儒家思想、道家思想、墨家思想、法家思想、兵家思想、农家思想等多种思想流派。

其中,儒家思想提倡“仁爱”、“孝道”、“礼仪”,强调人伦关系和社会秩序;道家思想强调“道法自然”、“无为而治”,主张顺应自然,追求心灵的宁静;墨家思想主张“兼爱”、“非攻”,反对战争和压迫,提倡和平与公正。

古代思想对中国古代社会的政治、道德、伦理等方面产生了深远的影响,成为了中国传统文化的重要组成部分。

古代文化常识三,古代艺术。

古代艺术是古代文化的重要表现形式,它包括了绘画、雕塑、音乐、舞蹈等多种艺术形式。

古代绘画以中国的山水画、人物画最为著名,中国古代的书法更是被誉为“东方艺术之花”。

古代雕塑以希腊的雕塑艺术最为著名,古代音乐以中国的古琴、古筝最为具有代表性,古代舞蹈以印度的印度舞、中国的古代宫廷舞蹈最为有名。

古代艺术在形式、风格、题材等方面呈现出丰富多样的特点,成为了古代文化中的瑰宝。

古代文化常识四,古代文学。

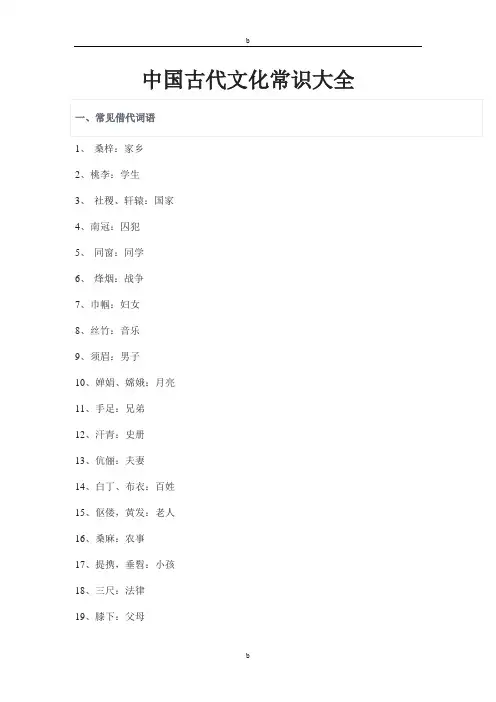

中国古代文化常识大全

1、桑梓:家乡2、桃李:学生3、社稷、轩辕:国家4、南冠:囚犯5、同窗:同学6、烽烟:战争7、巾帼:妇女8、丝竹:音乐9、须眉:男子10、婵娟、嫦娥:月亮11、手足:兄弟12、汗青:史册13、伉俪:夫妻14、白丁、布衣:百姓15、伛偻,黄发:老人16、桑麻:农事17、提携,垂髫:小孩18、三尺:法律19、膝下:父母20、华盖:运气21、函、简、笺、鸿雁、札:书信22、庙堂:朝廷1、唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩2、并称“韩柳”的是韩愈和柳宗元,他们是唐朝古文运动的倡导者。

3、一门父子三词客:苏洵(老苏)、苏轼(大苏)、苏辙(小苏)。

4、豪放派词人:苏轼、辛弃疾,并称“苏辛”;婉约派词人:李清照(女词人)5、李杜:李白、杜甫。

小李杜:李商隐、杜牧。

6、屈原:我国最早的伟大诗人,他创造了“楚辞”这一新诗体,开创了我国诗歌浪漫主义风格。

7、孔子名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,他是儒家学派的创始人,被称为“孔圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人并称为“孔孟”。

8、苏轼称赞王维“诗中有画,画中有诗。

”9、杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,其诗广泛深刻的反映社会现实,被称为“诗史”,杜甫也因此被尊为“诗圣”,有著名的“三吏”:《潼关吏》、《石壕吏》、《新安吏》;“三别”:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。

10、我国第一部纪传体通史是《史记》(又称《太史公书》),作者是汉朝的司马迁,鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有:12本纪、30世家、70列传、10表、8书,共130篇。

11、“四史”:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。

12、元曲四大家:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。

13、《聊斋志异》是我国第一部优秀文言短篇小说集,作者是清代著名小说家蒲松龄。

“聊斋”是他的书屋名,“志”是记叙,“异”是奇怪的事情。

14、书法四大家:颜真卿、柳公权、欧阳询、赵孟(fǔ)15、战国时期百家争鸣主要流派及代表:儒家:孔子孟子法家:韩非子道家:庄子、列子墨家:墨子16、南宋四大家:陆游、杨万里、范成大、尤袤17、边塞诗人:高适、岑参、王昌龄18、唐宗:唐太宗李世民宋祖:宋太祖赵匡胤秦皇:秦始皇嬴政汉武:汉武帝刘彻19、我国第一位田园诗人是东晋的陶渊明(陶潜),他“不为五斗米折腰”。

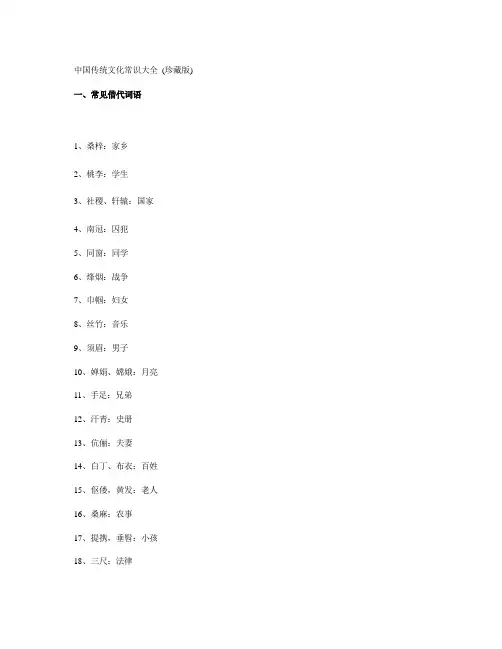

中国传统文化常识大全 (珍藏版)

中国传统文化常识大全(珍藏版) 一、常见借代词语1、桑梓:家乡2、桃李:学生3、社稷、轩辕:国家4、南冠:囚犯5、同窗:同学6、烽烟:战争7、巾帼:妇女8、丝竹:音乐9、须眉:男子10、婵娟、嫦娥:月亮11、手足:兄弟12、汗青:史册13、伉俪:夫妻14、白丁、布衣:百姓15、伛偻,黄发:老人16、桑麻:农事17、提携,垂髫:小孩18、三尺:法律19、膝下:父母20、华盖:运气21、函、简、笺、鸿雁、札:书信22、庙堂:朝廷二、作者作品1、唐宋八大家:韩愈、柳宗元、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩2、并称“韩柳”的是韩愈和柳宗元,他们是唐朝古文运动的倡导者。

3、一门父子三词客:苏洵(老苏)、苏轼(大苏)、苏辙(小苏)。

4、豪放派词人:苏轼、辛弃疾,并称“苏辛”;婉约派词人:李清照(女词人)5、李杜:李白、杜甫。

小李杜:李商隐、杜牧。

6、屈原:我国最早的伟大诗人,他创造了“楚辞”这一新诗体,开创了我国诗歌浪漫主义风格。

7、孔子名丘,字仲尼,春秋时鲁国人,他是儒家学派的创始人,被称为“孔圣人”,孟子被称为“亚圣”,两人并称为“孔孟”。

8、苏轼称赞王维“诗中有画,画中有诗。

”9、杜甫是唐代伟大的现实主义诗人,其诗广泛深刻的反映社会现实,被称为“诗史”,杜甫也因此被尊为“诗圣”,有著名的“三吏”:《潼关吏》、《石壕吏》、《新安吏》;“三别”:《新婚别》、《垂老别》、《无家别》。

10、我国第一部纪传体通史是《史记》(又称《太史公书》),作者是汉朝的司马迁,鲁迅称《史记》为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”,有:12本纪、30世家、70列传、10表、8书,共130篇。

11、“四史”:《史记》、《汉书》、《后汉书》、《三国志》。

12、元曲四大家:关汉卿、郑光祖、白朴、马致远。

13、《聊斋志异》是我国第一部优秀文言短篇小说集,作者是清代著名小说家蒲松龄。

“聊斋”是他的书屋名,“志”是记叙,“异”是奇怪的事情。

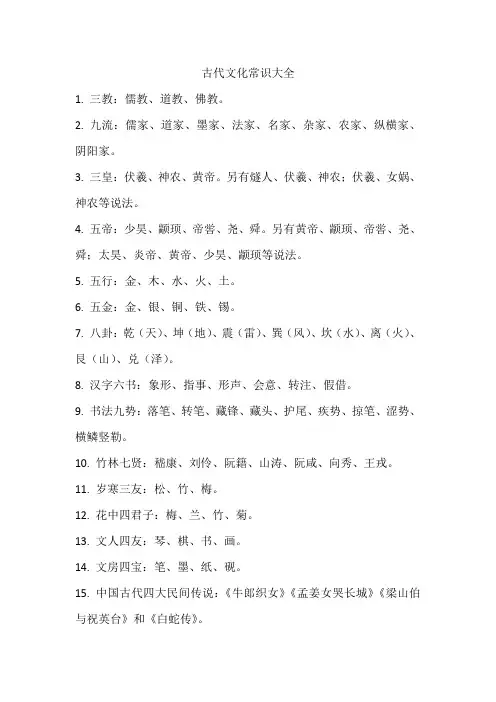

古代文化常识大全

古代文化常识大全1. 三教:儒教、道教、佛教。

2. 九流:儒家、道家、墨家、法家、名家、杂家、农家、纵横家、阴阳家。

3. 三皇:伏羲、神农、黄帝。

另有燧人、伏羲、神农;伏羲、女娲、神农等说法。

4. 五帝:少昊、颛顼、帝喾、尧、舜。

另有黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜;太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼等说法。

5. 五行:金、木、水、火、土。

6. 五金:金、银、铜、铁、锡。

7. 八卦:乾(天)、坤(地)、震(雷)、巽(风)、坎(水)、离(火)、艮(山)、兑(泽)。

8. 汉字六书:象形、指事、形声、会意、转注、假借。

9. 书法九势:落笔、转笔、藏锋、藏头、护尾、疾势、掠笔、涩势、横鳞竖勒。

10. 竹林七贤:嵇康、刘伶、阮籍、山涛、阮咸、向秀、王戎。

11. 岁寒三友:松、竹、梅。

12. 花中四君子:梅、兰、竹、菊。

13. 文人四友:琴、棋、书、画。

14. 文房四宝:笔、墨、纸、砚。

15. 中国古代四大民间传说:《牛郎织女》《孟姜女哭长城》《梁山伯与祝英台》和《白蛇传》。

16. 中国四大文化遗产:《明清档案》《殷墟甲骨》《居延汉简》《敦煌经卷》。

17. 中国四大古典戏曲:孔尚任《桃花扇》、王实甫《西厢记》、汤显祖《牡丹亭》、洪升《长生殿》。

18. 七大艺术:文学、音乐、舞蹈、戏剧、绘画、建筑、雕塑。

另一种说法为绘画、音乐、雕塑、戏剧、文学、建筑、电影。

19. 中国四大名瓷窑:河北磁州窑、浙江的龙泉窑、江西的景德镇窑、福建的德化窑。

20. 京剧四大名旦:梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生。

21. 九属:九代直系亲属,即玄孙、曾孙、孙、子、身、父、祖父、曾祖父、高祖父。

22. 五谷:稻、黍、稷、麦、豆。

23. 中国八大菜系:鲁菜、川菜、粤菜、苏菜、浙菜、闽菜、湘菜、徽菜。

24. 中国四大名绣:苏绣、湘绣、粤绣、蜀绣。

25. 中国四大名扇:檀香扇(江苏)、火画扇(广东)、竹丝扇(四川)、绫绢扇(浙江)。

26. 中国四大名花:河南洛阳的牡丹、浙江杭州的菊花、云南昆明的山茶、福建漳州的水仙。

中国古代文化知识

中国古代文化知识

中国古代文化是指中国历史上的文化遗产和传统文化,包括哲学、宗教、文学、艺术、音乐、舞蹈、戏剧、科技等方面。

以下是一些中

国古代文化的知识:

1. 哲学:中国古代哲学包括儒家、道家、墨家、法家等,其中儒

家是中国传统文化的主流。

2. 宗教:中国古代宗教包括佛教、道教、儒教等,其中佛教和道

教对中国文化产生了深远的影响。

3. 文学:中国古代文学包括诗歌、散文、小说等,其中《诗经》、《楚辞》、《红楼梦》等是中国文学的经典之作。

4. 艺术:中国古代艺术包括绘画、书法、雕塑、音乐、舞蹈等,

其中山水画、花鸟画、书法等是中国艺术的代表。

5. 音乐:中国古代音乐包括宫廷音乐、民间音乐等,其中古琴、

古筝、笛子等是中国音乐的代表。

6. 舞蹈:中国古代舞蹈包括宫廷舞蹈、民间舞蹈等,其中《霓裳

羽衣舞》、《剑舞》等是中国舞蹈的代表。

7. 戏剧:中国古代戏剧包括京剧、昆曲、豫剧等,其中京剧是中

国戏剧的代表。

8. 科技:中国古代科技包括四大发明、中医、算术等,其中四大

发明对世界文明产生了重要影响。

以上是中国古代文化的一些知识,中国古代文化是中华民族的宝

贵财富,对于了解中国历史和文化有着重要的意义。

中国古代文化常识汇总

中国古代文化常识汇总一、山川地理三山:蓬莱、方丈、瀛洲。

四海:是我国古时所指东海、西海、南海、和北海,泛指海内之地,也泛指全国各地。

五湖:洞庭湖、鄱阳湖、太湖、巢湖、洪泽湖。

六合:上下和东西南北四方。

八荒:也叫八方,指东、西、南、北、东南、东北、西南、西北等八面方向。

九州:《禹贡》中冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、幽州、雍州。

江左、江右和江东、江西长江整体自西向东注入东海,但自九江至南京这一段却近于南北走向,古代便以此段长江为标准来确定江的东西和左右。

所以江东和江左是一个概念,江西和江右是一个概念。

江南:泛指长江以南。

江左:即长江以东。

江表:长江以外,指江南。

关内、关外古代在今陕西建都的王朝,通称函谷关或潼关以西王畿附近为“关内”,相对者为“关外”。

城郭:古义是指内城和外城,现在泛指城或城市。

城指内城的墙,郭指外城的墙。

三晋、三楚、三秦:战国时晋分为三(赵魏韩),后人把原晋地称为“三晋”。

秦汉时分原楚地为西楚、东楚、南楚,即“三楚”。

项羽灭秦后,把关中分为三区,分封给秦的三个降将,后泛称关中地带为“三秦”。

五岳:东岳泰山、南岳衡山,西岳华山,北岳恒山,中岳嵩山。

赤县、神州:代称中国。

上古时代,华夏族建国于黄河流域,以为居天下之中,故称中国。

中国又指春秋战国时中原各诸侯国,后又泛指中原地区。

“国”则是古代诸侯王的封域。

九州、五服:九州九土是传说中的我国古代中原的行政区划,又可泛指中国。

八荒即八方。

五服之古代京畿外围的地方,每五百里为一区划,按距离的远近分为五等地带,叫“五服”。

山东、山西:战国秦汉时代,通称崤山或华山以东为山东,西为山西。

关内、关外:古代在今陕西建都的王朝,通称函谷关或潼关以西王畿附近为“关内”,相对者为“关外”。

中原、塞外、江表:狭义的中原指河南省及其附近的地区,广义则指黄河中下游或全流域。

长城以北地区为塞外,又称塞北。

长江以南地区称江表,长江南岸苏南、浙江一带,又称“江东”,三国时为孙权统治。

中国古代文化常识

中国古代文化常识一、古代称谓1.谦称与尊称(1)自谦称谓古代的自谦称谓,大都带有“卑、下、鄙、贱、愚、小”等语素,如“卑人、下愚、鄙人、贱子、小可”等;或者是带有这种意思的词语,如“仆、臣、不肖、不才、不佞”等,表明自己地位卑微,才疏学浅。

不但称呼自己有谦称,称呼自己的亲属也有谦称。

如:“家”常用作称比自己辈分高或年长的人,如家父、家母、家兄。

“舍”常用作称比自己年幼的亲属,如舍弟、舍妹。

“先”常用作称已去世的己方长者,如先帝、先父、先母。

“亡”常用作称同辈的去世者,如亡妻、亡弟。

(2)尊称称谓自谦称谓是以卑己的方式间接向对方表示礼敬,而尊称称谓是直接向对方表达敬意。

其方法有四种:①称人之字。

例:故今具道所以,冀君实或见恕也。

(王安石《答司马谏议书》)“君实”是司马光的字。

②称人以美德之辞、美称词语。

古人多用“君”“子”“公”“先生”等。

③称人以爵位、职衔、身份。

④称人以其近侍、所在。

这类尊称多用于君王、尊者。

常用的词语有“陛下”“阁下”“殿下”“足下”“执事”等。

2.年龄称谓襁褓(qiǎnɡbǎo):未满周岁。

孩提:两至三岁。

总角:幼年泛称。

豆蔻年华:女子十三四岁。

及笄(jī):女子十五岁。

弱冠:男子二十岁。

而立之年:三十岁。

不惑之年:四十岁。

半百:五十岁。

耳顺之年:六十岁。

古稀之年:七十岁。

耄耋(mào dié)之年:八九十岁。

期颐(jī yí):一百岁。

3.亲属关系称谓过去曾有人把中国古代的社会叫宗法社会。

宗法是以家族为中心,根据血统远近区分嫡庶亲疏的一种等级制度。

先解释两个概念:六亲:父母妻子兄弟。

九族:有两种解释,一是纵向的,指的是高祖、曾祖、祖、父、自己、子、孙、曾孙、玄孙;一是横向的,指父族四、母族三、妻族二。

古代一人犯罪,常常牵连到亲属也被杀戮,所谓灭三族,指父母兄弟妻子;所谓诛九族,包括从高祖到玄孙的直系亲属,以及旁系亲属中的兄弟、堂兄弟等。

这是封建专制时代惨无人道的刑法。

50个中国文化常识

50个中国文化常识1、三皇:伏羲、神农、女娲。

“三皇五帝”是上古时代部落首领,他们为人类作出了巨大贡献,是华夏民族古文明的开创者,因此光耀史册。

2、五帝:黄帝、帝喾、颛顼、尧、舜。

远古时代五帝史料记载不一,这五帝较为后人认可。

3、四书:《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》。

从宋朝开始才如此称呼,都是儒家文化当中的经典著作。

4、五经:《易经》、《诗经》、《春秋》、《尚书》、《礼记》。

相传有六经,由于《乐经》遗失,从汉武帝开始才把这几部著作并称为五经。

5、四维:礼、义、廉、耻。

这都是中华民族优秀的传统美德。

6、八德:孝﹑悌﹑忠﹑信、仁、爱和、平。

四维八德都是中华民族传统美德。

7、三纲:父为子纲、君为臣纲、夫为妻纲。

现在是人人平等,这个“纲”就是“榜样”的意思。

8、五常:仁、义、礼、智、信。

在今天这“五常”并非象封建社会,现在人人平等,没有高低、尊卑之分。

9、五伦:父子有亲、君臣有礼、长幼有序、夫妇有别、朋友有信。

人伦关系是做人的根本,号称天下善道。

10、十义:君敬、臣忠、父慈、子孝、夫和、妇从、兄友、弟恭、朋谊、友信。

这也就是伦理道德的十个原则。

11、五湖:洞庭湖、鄱阳湖、太湖、巢湖、洪泽湖。

五湖四海广义是指全国各地或世界各地。

12、四海:东海、南海、渤海、黄海。

13、四大名著:《红楼梦》、《三国演义》、《西游记》、《水浒传》。

中国文学史上的四大丰碑。

14、四大发明:造纸术、指南针、火药、印刷术。

中国四大发明影响世界。

15、文房四宝:宣笔(宣城)、徽墨(徽州)、宣纸(泾县)、歙砚(歙县)。

安徽的宣城是我国文房四宝正宗的原产地,因此也被称之“中国文房四宝之乡”。

16、汉字六书:形声、指事、象形、会意、假借、转注。

汉字形成的六种方式方法。

17、六子全书:《老子》、《荀子》、《扬子》、《列子》、《庄子》、《文中子》。

各大学派经典的总结。

18、唐初四杰:卢照邻、杨炯、王勃、骆宾王。

唐代初年的文学家简称“卢杨王骆”。

古代文化常识

古代文化常识一、姓名和称谓(一)人称姓名1.直称姓名(1)用于自称。

例如:庐陵文天祥自序其诗。

《指南录后序》)丘迟顿首。

(《与陈伯之书》)(2)用于所厌恶、所轻视的人。

例如:不幸吕师孟构恶于前,贾余庆献馅于后。

(《指南录后序》)(3)用于做介绍,为人作传。

例如:张衡字平子,南阳西鄂人也。

(《张衡传》)2.称字、号、谥号、斋名这种情况是出于称呼者对被称呼者的礼貌和尊敬。

(1)称字。

例如:东阳马生君则,在太学已二年。

(《送东阳马生序》)(2)称号。

例如:五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

(《五人墓碑记》)余宗老涂山,左公甥也。

(《左忠毅公逸事》)(3)称谥号。

例如:乡先辈左忠毅公视学京。

(《左忠毅公逸事》)(4)称斋名。

例如:蒲松龄为“聊斋先生”。

梁启超为“饮冰室主人”。

3.称官名、爵名(1)称官名。

例如:谓颜太师以兵解,文少保亦以悟大光明法蝉蜕。

(《梅花岭记》)(2)称爵名。

例如:宁南南下,统帅欲结欢宁南。

(《柳敬亭传》)4.称籍贯例如:今南海之生死未卜。

(“南海”代指康有为)(《谭嗣同》)5.几项兼称这种情况一般是先说官职,次称籍贯,后称姓名、字、号。

例如:四人者:庐陵萧君圭君玉,长乐王回深久,余弟安国平父、安上纯父。

(《游褒禅山记》)(二)谦称、敬称、贱称1.谦称(1)王侯自称。

例如:寡人窃闻赵王好音。

(《廉颇蔺相如列传》)(2)臣自称。

例如:项伯杀人,臣活之。

(《鸿门宴》)(3)一般人自称。

例如:愚以为营中之事。

(《出师表》)(4)女子自称。

例如:妾不堪驱使,徒留无所施。

(《孔雀东南飞》)2.敬称(1)称君王。

例如:以昭陛下平明之理。

(《出师表》)再拜献大王足下。

(《鸿门宴》)(2)称庙号。

例如:时世宗享国日久,不亲朝。

(《海瑞传》)(3)称师。

例如:夫子哂之。

(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)师者,所以传道受业解感也。

(《师说》)(4)称朋友、尊长。

例如:君安与项伯有故?(《鸿门宴》)三日断五匹,大人故嫌迟。

古代文学文化常识大全

古代文学文化常识是指中国古代文化中与文学相关的基本知识和概念,以下是一些常见的古代文学文化常识:

1.中国古代图书分类法,将图书分为经、史、子、集四部。

2.诗经:中国最早的诗歌总集,共收录了305 篇诗歌。

3.楚辞:中国古代的一种诗歌体裁,以屈原的作品为代表。

4.汉赋:汉代的一种文学体裁,以铺陈夸张、辞藻华丽为特点。

5.唐诗:唐代的诗歌,是中国古代诗歌的巅峰之作。

6.宋词:宋代的词,是中国古代文学的重要组成部分。

7.元曲:元代的戏曲,包括杂剧和散曲。

8.文言文:中国古代的一种书面语言,以先秦口语为基础。

9.六艺:中国古代教育的基本内容,包括礼、乐、射、御、书、数。

10.科举制度:中国古代的一种选官制度,通过考试选拔官员。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

腊八

“腊”是古代的一种祭礼,即一种风调雨顺, 喜获丰收,到了年底举行的一种对天地神 灵的答谢祭祀活动。古代中国人多在十二 月腊祭先祖百神,因而把十二月称作腊月。 后来这个腊祭的日子就选定在每年的十二 月初八,即称腊八。到了南北朝的时期, 腊八就成为祭祀节日了,腊八节主要是供 献天帝、祭祀神灵、祭奠先祖、祭鬼禳灾 等,后来又增加了“赤豆打鬼”和吃“腊 八粥”等风俗。

清明节

中国农历的二十四节气中,农历三月上旬 被称为清明,后来人们就把公历四月五日 或六日作为清明节。清明节前后天气转暖, 风和日丽,大地披上绿裳,所以称为清明, 清明时节是踏青旅游的好时间,人们放风 筝,荡秋千。与此同时,还有一项重要的 活动就是扫墓,许多人准备好礼货、果品, 到已故亲友的墓前祭拜,这种习俗早在周 朝就。已形成。清明的前一天被称为“寒晚是中国传统节日中的七夕节。七夕节起源 于牛郎织女的神话传说。中国北方农村有这样的风俗:七 月初七这一天,摆上瓜果,向织女乞巧,意思是希望织女 把一手巧艺传给人间,因而七夕节也叫乞巧节。早在汉代 就已有了乞巧风俗。《西京杂记》上记载:“汉宫中采女 常于七月七日穿七孔针于开襟楼”。七夕节时,妇女们不 仅可以向织女祈求技艺,还可以根据自己的不同情况和心 愿向织女祈福、祈寿、祈子等。民间还有一种风俗:就是 每到七月初七这一天,就把新出嫁的闺女接回娘家,原因 是怕王母娘娘看到新婚夫妇的幸福生活后,强迫他们分开。 人们用暂时分离的方法,避开王母娘娘,以求长久的团圆, 所以这一天也叫避节。

贴门神

节日风俗。夏历新年(春节),家家户户 将绘有门神的画贴于门板上。此俗已有两 千多年的历史。早期为了驱邪镇鬼,近世 则多为增添喜庆欢乐。旧时,民间一般喜 贴钟馗打鬼的门神,传说此门神镇邪最灵。 也有贴“福”字门神的,传说可以得福。 宋代起,由此俗演化出挂年画。此后, “贴门神”与“挂年画”成为民间并存的 两种风俗,一般在备节(正月初一)凌晨 张贴。

重阳节

农历九月初九被称为阳节,又称“重九节”、“茱萸节”。 重阳登高,最早见于梁代吴均《续齐谐记》一书。大意是: 东汉时,汝南汝河一带瘟魔为害,疫病流行,呻吟痛苦之 声遍布。有个叫桓景的人,历经艰险,到山中拜费长房为 师,以求消灾救人的法术。一天,费长老对桓景说:“九 月九日瘟魔又要害人,你快回去搭救父老亲人。”并告诉 他:“那天登高,再用红布袋装上茱萸插在胳膊上;喝菊 花酒就能消灾瘟魔、免除灾殃。”桓景回乡,遍告乡亲。 九月九日那天,汝河汹涌澎湃,云雾弥漫,瘟魔来到山前, 因菊花酒气刺鼻、茱萸异香熏心,被桓景斩杀于山下。傍 晚,人们下山返回家园,只见牲畜都暴死,而人们却安然 无恙。从此,重阳登高避难的习俗,就世代相传了。

中国古代文化常识

岁时节令 传统风俗 文化名人 文化典籍 官职衙署 科举教育 文体流派 文字书画 音乐舞蹈 刑名法律 帝王宫廷 礼制政事 社会阶层 宗法家庭 姓名称谓

岁时节日

元旦 除夕 清明节 端午节 七夕节 中秋节 重阳节 腊八 春龙节 元宵节 中元节 寒食节 冬至 守岁 拜年 贴门神 桃符 春联 压岁钱 祈年

守岁

民间岁时风俗。除夕夜,吃罢年夜饭,全 家男女老小围炉聚坐饮食,直至天明,谓 之守岁。含有辞旧迎新,祈祝爷娘长寿之 意。

拜年

亦称“贺年”、“贺岁”,春节节日活动。其来源说法不 一。传说远古时代有一种叫年的怪物,每逢腊月三十晚上 出来,挨家挨户地残食人群,人们只得把肉食放在家门口, 然后关上大门,躲在家里,直到初一早上,人们开门见了 面,作揖道喜,互相祝贺未被“年”吃掉,于是拜年之风 绵绵相传。作为岁首朝贺,秦汉以来已有之。拜年时,对 家长要行大礼,孩童要给赏赐,平辈间拱手致语。礼毕, 男人们出门拜亲朋,次序是:初一拜本家,初二、初三拜 母舅、姑丈、岳父等至亲好友,疏远者可拜至十六日。熟 人开岁第一次见面,则必须以“新年好”、“添丁发财”、 “吉祥如意”之类的话语为祝。不及会晤者,多留一张名 片即去,谓之“飞帖子”。

压岁钱

亦称“押岁钱”、“压祟钱”等,民间岁 时风俗。除夕,吃年夜饭后,由尊长向晚 辈分赠钱币,并以红线穿编铜钱成串,挂 于小儿胸前,谓能压邪驱鬼,故称。自汉 魏六朝起即已流行,因“岁”与“祟”谐 音,“压岁”即“压祟”,故称“压岁 钱”。如所挂铜钱数目,与小儿岁数相同, 则称“带岁钱”。因在守岁之夜给钱,故 又称“守岁钱”。

中元节

阴历七月十五为“中元节”,又叫“鬼节”。 这一天,人们祭祀祖先,怀念亡灵。每到 此日,寺庙里有盂兰菊会,超度亡灵。市 场上可买到冥币、明菜花、油饼、乳糕、 丰糕之类。用以祭祀祖先,并预报秋收。

寒食节

亦称“禁烟节”、“冷节”,中国民间传 统节日。时在清明节前一两日。此日禁止 烟火,只吃冷食,故名。相传起于晋文公 悼念介之推事,因介于推抱木焚死,于是 就定此日禁火、寒食。东汉末,因老小不 堪寒食,曹操曾下《明罚令》,规定不得 寒食。节日期间,民间有插子推燕(用面 粉和枣泥做饼,捏成燕子状)、扫墓等风 俗。北方人此日多扫祭先茔。今民间已将 寒食、清明并为一个节日。

冬至

民间传统节日,时在阳历十二月二十二日 前后,即仲冬之节。周代已有祭神仪式。 汉代起列为令节,有贺节之俗。蔡邕《独 断》:“冬至,阳气起,君道长故贺。该 日前后,人们安身静体,百官绝不听政, 择吉辰而后省事”。民间称冬至日为“过 小年”,亦称“贺冬”。此日学校放假、 商业歇市,并做应时食品相互宴请、馈赠 礼品、道吉祥语祝贺佳节,俗有“冬至大 如年”之谚。

祈年

祈求来年丰收的仪式。明代称祈谷,清代 每年农历正月在北京的祈年殿祀天祈谷。 民间在正月十五上元节敲锣打鼓,迎接各 庙神像,巡游街镇,祀拜祝,以祈来年丰 收。

桃符

节日风俗。新年时民间流行的一种辟邪门 饰。民间以二桃板悬于门户,上画神荼、 郁垒二神像或书二神名,借以驱鬼压邪, 故有此称。相传为黄帝所创。战国时已有 此俗,当时中原一带每逢春节,家家户户 悬挂,上刻画灭祸降福的咒语。到明代改 书于纸,演变为后代的春联,并成为它的 别名。

春联

亦称“对联”、“门帖”、“春帖”等。夏历新年(春节) 用红纸写成贴于门上的联语。《宋史· 世家· 西蜀》:后蜀 主孟 令学士辛寅逊题桃符板,“ 以其非工,自命笔题云: ‘新年纳余庆,嘉节号长春’。”一般认为,此乃中国最 早的春联。宋时,撰写联语已成为文人的一种风气,苏轼 “退闲拟学旧桃符”诗句,即言此俗。然“春联”的正式 命名,始于明太祖朱元璋。陈云瞻《簪云春杂话》:“帝 (明太祖)都金陵,于除夕前,忽传旨公卿士庶家,门上 须加春联一副。”联语要求“字数相等,结构相同,词性 相当,平仄相协”。清乾隆间诗人孙髯撰的云南昆明大观 楼联语,达一百八十字,被称为天下第一长联。

春龙节

我国民谚有“二月二,龙抬头”说法,因 为农历二月初二这一天,一般总和惊蛰这 个节气靠近。惊蛰的意思是冬眠蛰伏的动 物被春雷惊醒,即使睡了一冬的龙也不能 幸免。这就是我国民间二月初二龙节的来 历。二月二这天,人们做龙鳞饼、龙须面 吃,有的地方还不让妇女做针线,以免刺 伤龙的眼睛。

元宵节

农历正月十五是元宵节。这天是新年开始的第一 个月圆之日,家人团聚,共度良宵,所以古人又 叫上元节。这一天要吃“元宵”。“元宵”,别 名汤圆,是一种用糯米粉包着各种甜馅的“圆 子”,以清水煮熟而食。元宵节有举行灯会观灯 的习俗,因而又叫灯节。到了这天,家家户户挂 彩灯、放焰火。、大街上高挂千万盏琳琅满目的 花灯。在北方寒冷的地区,还要制作千姿百态的 冰灯。人们在元宵节除了观灯、赏灯、猜灯谜外, 还要进行放歌、舞龙、耍狮、扭秧歌等一系列活 动,因此我们常说“闹元宵”。

中秋节

农历八月十五的中秋节,是传统节日中以庆贺为 主的节日,也是仅次于春节的第二大节日。中秋 节的起源有不同的是说法。有说源于秋祭,因为 此时庄稼成熟,人们祭祀土地神,以谢神庆丰收; 有说源于古代的拜月习俗。不管怎么说,中秋习 俗都与月亮有关,如祭月、赏月、吃月饼等。中 秋节有吃月饼的习俗,相传源于唐明皇。唐明皇 游月宫后,每年中秋与杨贵妃赏月。赏月时,一 边品尝形如秋月的甜饼,一面欣赏歌舞,月饼大 概由此源起,圆圆的月亮,圆圆的月饼,都象征 团圆之意。中秋节新人团圆是相沿已久的习俗, 故俗称“团圆节”。

端午节

农历五月初五是端午节,又名端阳节、端五节、重阳节。 古人在这天以兰草汤沐浴,又称浴兰节。道教则称此日为 “地腊节”。明清时的北京人又称端午节为“女儿节”、 “五月节”。端午是中国夏季最重要的节日,它的起源有 不同的说法。据考证:五月初五本来是龙的节日,古代江 南水乡的吴越人信奉龙为图腾,每到端午节这一天要举行 各种祭祀活动。战国时期楚国的爱国诗人屈原忠君爱国, 却遭到诽谤被放逐。秦国攻占郢都,他悲愤交加,不忍看 到国家灭亡和自己政治理想的破灭,于公元前278年农历 五月初五这天投江自杀,以身殉国。后来人们将端午节转 用来纪念他。本来与龙的节日有关的赛龙舟、吃粽子的习 俗,其意义也发生了变化,成为祭吊屈原的活动。五月五 日时值初夏,天气渐热,病疫容易发生,在中国古代被认 为是“恶月”、“恶日”,于是人们喝雄黄酒,在门前挂 上菖蒲、艾草,以避灾驱邪保平安。

未历 月 一 一 元 元 初 《 一 元 改, 初 月 ; 旦 辰 今 介 词 旦 。以 一 初 商 日 、 朝 雅 , ” 正为一代期元。》最指 月元;在并春”诗早一 初旦秦十不、元:出年 一;统二一元旦“自的 为汉一月致朔又四南第 元武中初:等称气朝一 旦帝国一夏。元新梁天 ,时后;代我日元诗。 自又,周在国、旦人“ 此恢又代正历元,萧元 相复以在月代正万子旦 沿夏十十初的、寿云”

“

元 旦

除夕

大年三十被称做除夕。《吕氏春秋· 季冬纪》记载: 古人在新年的前一天,击鼓驱逐“疫疠之鬼”, 这就是除夕节的由来。除夕节全家要团聚,在一 起吃年夜饭,以示合家团圆、美满幸福。北方大 多吃饺子,又辞旧迎新、和合美满之意;而南方, 年夜饭中少不了一道全鱼菜,取“年年有余”之 意。全国各地几乎都有用江米面或黍子面做年糕 的风俗,寓意“年年高”。除夕之夜民间有守岁 的习俗,象征除旧迎新。除夕夜讲究明火旺,少 不了烟花爆竹。俗语道:新年到,新年到,姑娘 要花,小子要炮··· ···