第七课唯物辩证法的联系观学案

哲学第七课《唯物辩证法的联系观》学案

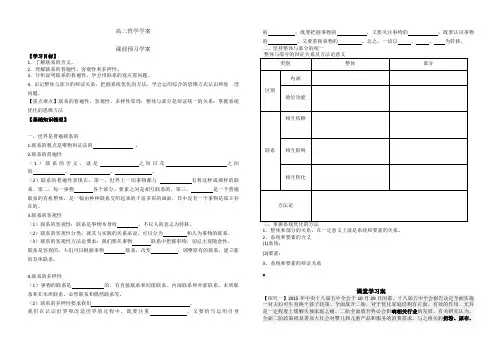

高二哲学学案课前预习学案【学习目标】1.了解联系的含义。

2.理解联系的普遍性、客观性和多样性。

3.分析说明联系的普遍性,学会用联系的观点看问题。

4. 识记整体与部分的辩证关系,把握系统优化的方法,学会运用综合的思维方式认识和处理问题。

【重点难点】联系的普遍性、客观性、多样性原理;整体与部分是辩证统一的关系;掌握系统优化的思维方法【基础知识梳理】`一、世界是普遍联系的1.联系的观点是唯物辩证法的。

2.联系的普遍性(1)联系的含义,就是之间以及之间的、、。

(2)联系的普遍性表现在:第一,世界上一切事物都与有着这样或那样的联系。

第二,每一事物各个部分、要素之间是相互联系的。

第三,是一个普遍联系的有机整体,是一幅由种种联系交织起来的丰富多彩的画面,其中没有一个事物是孤立存在的。

3.联系的客观性(1)联系的客观性:联系是事物本身所,不以人的意志为转移。

(2)联系的客观性分类:就其与实践的关系来说,可以分为和人为事物的联系。

(3)联系的客观性方法论要求:我们要从事物联系中把握事物,切忌主观随意性。

联系是客观的,人们可以根据事物联系,改变,调整原有的联系,建立新的具体联系。

4.联系的多样性(1)事物的联系是的,有直接联系和间接联系、内部联系和外部联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系等。

(2)联系的多样性要求我们。

我们在认识世界和改造世界的过程中,既要注重,又要恰当运用自身的;既要把握事物的,又要关注事物的;既要认识事物的,又要重视事物的。

总之,一切以、、为转移。

二、坚持整体与部分的统一1、整体和部分的关系,在一定意义上就是系统和要素的关系。

2、系统和要素的含义(1)系统:(2)要素:3、系统和要素的辩证关系¥课堂学习案【探究一】2015年中央十八届五中全会于10月29日闭幕,十八届五中全会报告决定全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。

全面放开二胎,对于优化家庭结构有正面、有效的作用。

尤其是一定程度上缓解失独家庭之痛。

第七课 唯物辩证法的联系观导学案

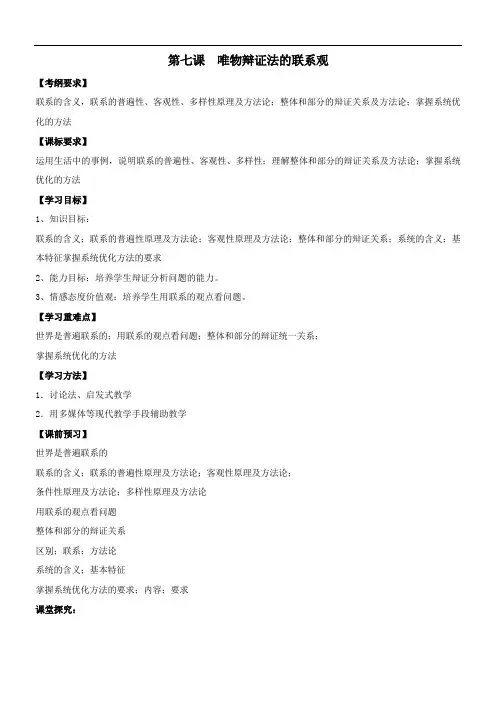

第七课唯物辩证法的联系观【考纲要求】联系的含义,联系的普遍性、客观性、多样性原理及方法论;整体和部分的辩证关系及方法论;掌握系统优化的方法【课标要求】运用生活中的事例,说明联系的普遍性、客观性、多样性;理解整体和部分的辩证关系及方法论;掌握系统优化的方法【学习目标】1、知识目标:联系的含义;联系的普遍性原理及方法论;客观性原理及方法论;整体和部分的辩证关系;系统的含义;基本特征掌握系统优化方法的要求2、能力目标:培养学生辩证分析问题的能力。

3、情感态度价值观:培养学生用联系的观点看问题。

【学习重难点】世界是普遍联系的;用联系的观点看问题;整体和部分的辩证统一关系;掌握系统优化的方法【学习方法】1.讨论法、启发式教学2.用多媒体等现代教学手段辅助教学【课前预习】世界是普遍联系的联系的含义;联系的普遍性原理及方法论;客观性原理及方法论;条件性原理及方法论;多样性原理及方法论用联系的观点看问题整体和部分的辩证关系区别;联系;方法论系统的含义;基本特征掌握系统优化方法的要求;内容;要求课堂探究:【探究1】、随着工业化的进程,我国面临着资源缺乏和环境恶化的双重压力。

在探索解决该问题的过程中,某企业利用当地丰富的小麦资源生产味精,形成了四次增值和生态循环,构建起粮食加工和养殖产业链,实现了生态农业产业化。

这四次增值和生态循环是:①生产味精带动小麦种植,小麦加工成味精、氨基酸、面粉等;②对生产废水、副产品进行生物技术加工,变成优质饲料和肥料;③用加工处理后的饲料养牛;④将牛肉、牛奶和皮革制品稍往国内外。

运用联系的观点,分析材料中实现资源循环与价值增值的哲学依据【探究2】、随着对外开放的扩大,外部因素对国家经济安全的影响越来越大。

重消费轻储蓄,过度依赖虚拟经济和风险防范缺失是引起国际金融危机的主要因素,各自为战、不注重维护发展中国家特别是最不发达国家利益又加大了危机的危害和防范化解难度。

根据中国不断汇入经济全球化的现状,我们一方面要坚定不移地实行对外开放的国策,另一方面又要树立国家经济安全新观念、增强经济安全意识、维护国家经济安全。

生活与哲学第七课 唯物辩证法的联系观导学案

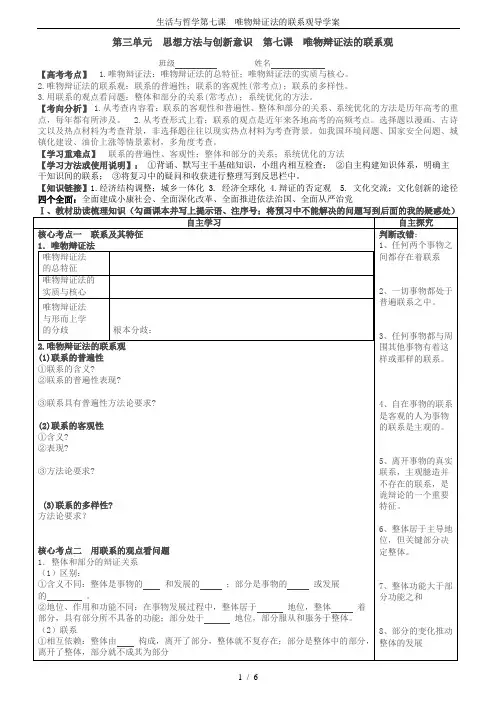

第三单元思想方法与创新意识第七课唯物辩证法的联系观班级姓名【高考考点】 1.唯物辩证法:唯物辩证法的总特征;唯物辩证法的实质与核心。

2.唯物辩证法的联系观:联系的普遍性;联系的客观性(常考点);联系的多样性。

3.用联系的观点看问题:整体和部分的关系(常考点);系统优化的方法。

【考向分析】1.从考查内容看:联系的客观性和普遍性、整体和部分的关系、系统优化的方法是历年高考的重点,每年都有所涉及。

2.从考查形式上看:联系的观点是近年来各地高考的高频考点。

选择题以漫画、古诗文以及热点材料为考查背景,非选择题往往以现实热点材料为考查背景。

如我国环境问题、国家安全问题、城镇化建设、油价上涨等情景素材,多角度考查。

【学习重难点】联系的普遍性、客观性;整体和部分的关系;系统优化的方法【学习方法或使用说明】:①背诵、默写主干基础知识,小组内相互检查;②自主构建知识体系,明确主干知识间的联系;③将复习中的疑问和收获进行整理写到反思栏中。

【知识链接】1.经济结构调整;城乡一体化 3. 经济全球化 4.辩证的否定观 5. 文化交流;文化创新的途径四个全面:全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党1、联系的普遍性、客观性、多样性原理2、联系的客观性与人的关系;3、整体和部分的辩证关系原理和方法论4、系统优化的方法Ⅲ、课堂反思:Ⅳ、知识体系构建常用答题术语(1)联系具有普遍性,要坚持联系的观点,反对孤立的观点。

(2)联系具有客观性,要求我们把握事物的固有联系,切忌主观随意性。

可以根据事物固有的联系,改变事物的状态,调整原有的联系,建立新的联系。

(3)联系具有多样性,要求我们善于分析和把握事物存在和发展的各种条件,一切以时间、地点和条件为转移。

(4)整体和部分是辩证统一的,我们既要树立全局观念,立足整体,统筹全局;又要重视部分的作用,用局部的发展推动整体的发展。

整体居于主导地位,统率着部分,具有部分不具有的功能,这要求我们树立全局观念,立足整体,寻求最优目标;部分影响整体,关键部分甚至对整体具有决定性的影响,这要求我们重视部分的作用,用局部的发展推动整体的发展。

高中政治 第七课 唯物辩证法的联系观学案 新人教版必修4

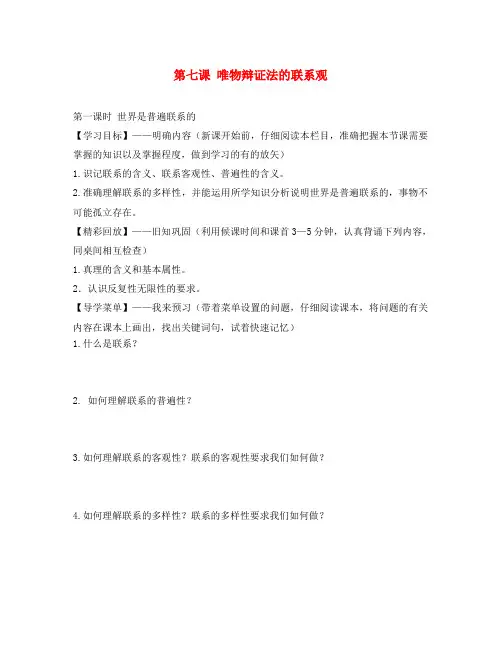

第七课唯物辩证法的联系观第一课时世界是普遍联系的【学习目标】——明确内容(新课开始前,仔细阅读本栏目,准确把握本节课需要掌握的知识以及掌握程度,做到学习的有的放矢)1.识记联系的含义、联系客观性、普遍性的含义。

2.准确理解联系的多样性,并能运用所学知识分析说明世界是普遍联系的,事物不可能孤立存在。

【精彩回放】——旧知巩固(利用候课时间和课首3—5分钟,认真背诵下列内容,同桌间相互检查)1.真理的含义和基本属性。

2.认识反复性无限性的要求。

【导学菜单】——我来预习(带着菜单设置的问题,仔细阅读课本,将问题的有关内容在课本上画出,找出关键词句,试着快速记忆)1.什么是联系?2. 如何理解联系的普遍性?3.如何理解联系的客观性?联系的客观性要求我们如何做?4.如何理解联系的多样性?联系的多样性要求我们如何做?【感悟平台】——我来探究(在个人思考的基础上,开展小组合作交流,发挥集体智慧完成对问题的思考)地球孕育了生命,地球是人类的摇篮。

21世纪,地球生态环境问题日益严峻。

人类为了眼前的经济利益破坏性地利用自然:乱砍乱伐导致森林破坏、水土流失;过度耕种放牧导致土地沙化、沙尘肆虐;过度消费加剧空气污染、物种退化。

结合上述材料,运用联系的观点分析上述各种生态问题产生的原因。

【建立网络】——我来归纳(灵活采用括号框架或者知识树的形式将本课的知识以网络形式呈现)【过关窗口】——我来练习(独立完成,同位互批,发现问题,交流研讨)1.城市,是让人居住的。

今天,人们在选择宜居城市时,会综合考虑经济、气候、生活、环境等因素。

这是因为( )A.事物是普遍联系的 B.任何事物之间都是相互联系的C.事物之间的联系是必然的 D.事物之间的联系是无条件的2.1 000千克废报纸=850千克再生纸=少砍17棵树。

废报纸的循环再利用与树木、环境、经济、社会的关系表明,事物之间的联系是( )A.多种多样的 B.不可捉摸的 C.因人而异的 D.固定不变的3.“要一切以时间、地点、条件为转移。

高三政治哲学第七课唯物辩证法联系观导学案人教版

第七课唯物辩证法的联系观一、考试说明:1、了解联系的观点是唯物辩证法的一个总特征2、理解联系的含义和联系的普遍性、客观性、多样性,坚持用联系的观点看问题3、说明整体与部分的辩证关系及其指导意义二、预习思考题1.联系的含义是什么?联系的普遍性表现在哪些方面?联系普遍性的方法论要求是什么?2.联系客观性的含义是什么?自在事物与人为事物的联系为什么都是客观的?3、联系客观性的方法论要求是什么?4.联系的多样性表现在哪些方面?把握联系的多样性对于我们正确认识事物有何意义?联系多样性的方法论要求是什么?5、整体与部分的辩证关系原理与方法论各是什么?6、系统的基本特征有哪些?系统优化的方法论要求?三、考点扫描1、联系的含义2、联系的普遍性(1)(2)(3)3、联系的客观性(1)联系的客观性是指(2)和联系都是客观的。

(3)联系的客观性方法论要求4、(1)事物联系多样性的表现:(2)联系的多样性、是有条件的对于正确认识事物的重要意义:(3)事物联系的多样性方法论要求注意分析和把握事物存在和发展的各种条件(既要客观条件,又要恰当运用自身的主观条件;既要把握事物的内部条件,又要关注事物的外部条件;既要认识事物的有利条件,又要重视事物的不利条件。

)总之一切以联系是有条件的、具体的框题二:用联系的观点看问题1、坚持整体和部分的统一(原理)※2、掌握系统化的方法(1)系统的概念:系统是由相互联系和相互作用的诸要素构成的统一整体。

(2)系统的基本特征是整体性、有序性和内部结构的优化趋向。

(3)掌握系统优化方法必须做到一是二是三是总结三、易错点1、能不能说任何两个事物之间都有必然的联系()2、联系是客观的,是否意味着人们对事物的联系无能为力()3、能否说自在事物的联系是客观的,人为事物的联系是主观的()4、能否说整体功能总是大于部分功能之和()巩固训练:一、选择题1.2009年京沪高铁投资600亿元,这将带动200万吨钢材和1200万吨水泥的需求,提供近60万个就业岗位,同时还可以带动沿线地方的建材、农副产品和日用品的消费等。

第七课唯物辩证法的联系观导学案

第七唯物辩证法的联系观导学案第七唯物辩证法的联系观导学案【考点扫描】(1)唯物辩证法唯物辩证法的总特点唯物辩证法的实质与核心(2)唯物辩证法的联系观联系的普遍性联系的客观性联系的多样性(3)用联系的观点看问题整体和部份的关系系统优化方式二、考情分析联系的普遍性,联系的客观性江苏单科,30,2分广东单科,40(1),9分联系、进展安徽文综,38(3),8分【知识梳理】(一)世界是普遍联系的、唯物辩证法(1)唯物辩证法的总特点联系的观点、进展的观点是唯物辩证法的大体观点,是唯物辩证法的总特点,是咱们熟悉和观看事物的大体方式。

这是因为普遍联系和转变进展揭露了物质世界的两大状态。

事物的联系组成了事物的转变进展,在事物进展中存在着联系。

(2)唯物辩证法的实质与核心对立统一规律是唯物辩证法的实质与核心。

这是因为矛盾是联系的全然内容和进展的动力。

2.唯物辩证法的联系观(1)联系的含义①所谓联系,确实是事物之间和事物内部诸要素之间的彼此阻碍、彼此制约和彼此作用。

②地位:是唯物辩证法的起点,是唯物辩证法的总特点之一。

(2)事物的联系具有普遍性事物的联系具有普遍性表现:①事物之间:世界上一切事物都与周围其他事物有着如此或那样的联系;②事物内部:每一事物内部的各个部份、要素之间是彼此联系的;③整个世界:任何事物都处在联系当中,整个世界是一个普遍联系的有机整体,没有一个事物是孤立存在的。

方式论:用联系的观点看问题,反对用孤立的观点看问题。

(3)事物的联系具有客观性①含义:联系是事物本身所固有的,不以人的意志为转移。

②表现:自在事物:人为事物:③方式论:要从事物固有的联系中把握事物,切忌主观随意性人们既无法否定一事物与周围事物的客观联系,也无法割断事物的昨天与今天、今天与明天的关系。

否定事物联系的客观性,就会犯唯心主义的错误。

(4)事物的联系具有可变性联系是客观的,但人们能够依照事物固有的联系,改变事物的状态,调整原有的联系,成立新的联系。

第七课 唯物辩证法的联系观教案

第七课唯物辩证法的联系观教案一、教学目标1.了解唯物辩证法的基本概念和特点;2.掌握唯物辩证法的联系观的基本内容;3.理解联系观在实践中的应用;4.培养学生的辩证思维能力。

二、教学重点和难点1.唯物辩证法联系观的基本内容;2.联系观的实践应用。

三、教学方法1.讲授结合演示;2.小组讨论;3.课堂练习。

四、教学内容1. 唯物辩证法的基本概念和特点回顾在上一课中,我们讲解了唯物辩证法的基本概念和特点。

唯物辩证法是马克思主义的哲学基础,它以辩证法为核心,与唯心主义形成鲜明的对立。

唯物辩证法的基本特点包括辩证思维方法、阶级斗争观、实践性和历史观。

2. 唯物辩证法的联系观2.1 联系观的概念联系观是唯物辩证法的一个重要观点,它强调事物与事物之间的联系和相互作用。

联系观认为事物是相互关联、相互作用的。

一切事物都有其存在的环境和条件,只有通过这种环境和条件的联系作用,事物才能得以存在、发展和变化。

2.2 联系观的基本要点联系观包括以下几个基本要点:•事物的联系是客观存在的,不是主观的臆想;•事物之间的联系是多重的,不是单一的;•事物之间的联系是辩证的,包含着矛盾和冲突;•事物之间的联系是发展的,具有一定的历史性。

3. 联系观的实践应用3.1 实践是联系的来源联系观认为实践是事物之间相互联系的来源。

只有通过实践,人们才能认识世界,改造世界。

实践是认识和改造世界的统一过程,是反映和实践的辩证过程。

3.2 实践是联系的展示通过实践,事物之间的联系得以展示。

事物之间的联系通过实践活动的开展而得以暴露和表现出来。

实践活动是人们对世界认识的一种形式和手段,通过实践,人们能够理解事物之间的联系和作用。

3.3 实践是联系的实现实践活动的进行,实现了事物之间的联系。

实践是连接认识和现实之间的桥梁,通过实践,人们能够将对事物之间联系的认识应用到实际行动中,从而实现事物之间的相互影响和作用。

4. 培养学生的辩证思维能力4.1 开展辩证思维训练通过课堂讨论、案例分析等活动,培养学生的辩证思维能力。

第七课唯物辩证法的联系观教学设计教案

第七课唯物辩证法的联系观第二框用联系的看法看问题指导教师 :布吉中学高二级向海平2007-8-20一、指导(一)知识网络用联系的看法看问题建立全局看法1、坚持整体与部分的一致整体与部分互相差异运用整体与部分互相联系2、掌握系统优化的方法系统的定义运用系统的特点用综合的思想方式来认识事物系统优化的方法(二)课程标准要求依据课程标准的要求,本框要求掌握的主要内容有:识记整体与部分的辩证关系,以及系统的含义、特点;理解和掌握系统优化的方法,学会用综合的思想方式来认识事物;能够初步运用所学知识分析现实生活中的实例,建立立足整体、兼顾全局、选择最正确方案的意识,培育和锻炼综合的思想能力,最后使自己逐渐建立竞争意识和团结协作精神。

(三)学法指导1.运用辩证的、全面的分析方法,去认识整体与部分的互相关系.战胜只知其一、不知其二的片面的认识缺点。

既看到整体与部分是互相区其余,又要看到两者是互相联系、密不行分的;既看到整体在地位和作用方面的重要性,又不忽略部分的地位和作用。

2.学会理论联系实质的学习方法,真实做到活学活用,学致使用。

第一,运用所学的对于整体和部分互相关系的道理,分析生活中的实例,如搞好班级的各项工作,就需要搞好班级中卫生值日的安排、运动会上各个项目的组织和运动员的分配等,进而在知识的应用中真实领会到每一件事情的成功.都需要立足于全局,同时又要重视部分的作用。

其次,从我国社会发展的实质中选用适合的实例,运用系统优化的方法进行综合研究分析,进而得出正确的结论。

二、点拨 :唯物辩证法既是世界观,又是方法论。

本课第一框学习了世界是广泛联系的原理,认识了世界的联系全貌。

但是,对于马克思主义哲学来说,重要的问题不在于认识和说明世界,而在于改造世界。

改造世界,就一定用联系的看法来分析和办理问题,因此,建立联系的看法是特别重要的。

为此,同学们一定掌握好以下知识。

(一)坚持整体和部分的一致1.整体和部分的辩证关系第一,两者是互相区其余。

第七课?唯物辩证法的联系观教案

第七课唯物辩证法的联系观教案第七课唯物辩证法的联系观第一框世界是普遍联系的【教学目标】1、知识目标:识记联系的概念、联系的普遍性、客观性、多样性以及条件性。

理解自在事物和人为事物的联系都是客观的。

运用相关原理分析说明世界上一切事物都不是孤立存在的,分析人和自然的关系。

2、能力目标:使学生初步学会全面的联系的看问题的能力。

3、情感、态度和价值目标:树立唯物辩证法的联系观,坚持用联系的观点看问题,反对形而上学,确信一切以时间地点和条件为转移。

【教学重点】联系的普遍性和客观性【教学难点】人为事物的联系是客观的【教学方法】运用多媒体结合讲授法,讨论法,探究法,举例法、图示法等。

【设计思路】根据高中学生的认知水平和学习特点,设置场景探究,激发学生学习的兴趣,不断提高自主学习的能力,并能对现实问题进行分析!【课前准备】学生:提前预习课文,并思考有关联系的相关和诗句!教师:认真研究教材,收集有关的素材,做好课件!【教学过程】导入新课:师:同学们,为了缓解泉州中心市区交通拥堵问题,3月19日我们首次试行“朝五晚九”工作制,正如大家所希望的在一定程度上解决了交通问题,但是这种制度的出台也引起了社会的广泛思考,也需要“对应”措施的出台才能真正解决百姓的生活问题!(视频显示该制度出台后百姓的反响)一个制度的出台不仅仅是其本身的问题,还可能引起非常多的问题,这就是我们本框题所要探讨的问题!——世界是普遍联系的学生探究活动教师指导活动设置意图探究活动1:处于亚热带的印度、缅甸等国,蛇是非常多的,蛇的主要攻击对象是青蛙。

蜈蚣是种小动物,它那发达的毒腺足以使比它大得多的毒蛇毙命,一般的毒蛇对它无可奈何。

青蛙在毒蛇面前是弱小者,但它可以以蜈蚣为美食,蜈蚣不怕凶狠的毒蛇却怕青蛙。

有趣的是,捕蛇者经常发现三个冤家对头共处一室却相安无事。

毒蛇、青蛙、蜈蚣是不会有谋略的,可是经过了世代适者生存的自然选择,他们不仅形成了捕食弱者的本领,也形成了利用自己克星的天敌保护自己的本领。

高三政治 第七课 唯物辩证法的联系观教案(学生) 新

芯衣州星海市涌泉学校第三单元思想方法与创新意识第七课唯物辩证法的联络观预习导学一、学习目的理解联络的观点是唯物辩证法的一个总特征★理解联络的含义和联络的普遍性、客观性、多样性,坚持用联络的观点看问题★说明整体与局部的辩证关系及其指导意义二、重点难点〔加★〕三、自主学习四、知识体系建构探究质疑1.联络是普遍的,因此,任何事物之间都是互相联络的。

2.整体功能大于局部功能之和。

3.自在事物的联络是客观的,人为事物的联络是主观的。

4.联络是客观的,因此人们对事物的联络无能为力。

5.局部功能及其变化甚至对整体的功能起决定作用。

6.整体与局部的关系及一一共性与个性的关系。

练习反响一、单项选择题1.北极熊变瘦了!科学家说,由于污染增多,污染物进入北极熊体内使其体型缩小;全球气候变暖,海洋冰面减少,北极熊要花费更多的能量猎食,这样就限制了它的生长。

以下选项里面与“北极熊减肥〞现象所蕴含哲理相一致的是〔〕①水集鱼聚,木茂鸟集②对症下药,量体裁衣③上律天时,下袭水土④物我一体,心物一体A.①③B.②③C.②④D.①④2.〔2021卷〕30.2021年6月,国务院常务会议原那么通过了沿海地区开展规划,这对于加快沿海地区的开展,促进长江三角洲地区产业优化晋级和整体实力的提升,完善全国沿海地区的消费力布局具有重要意义。

这说明()①搞好局部有利于推动整体的开展②政府运用行政手段对经济实行调控③整体的功能状态极其变化会影响到局部④政府努力推进区域协调开展A.①④B.①②C.②③D.③④3.生活在我国长江流域的中华鲟被誉为“活化石〞。

2009年10月4日,我国某研究所在世界上第一次成功实现了中华鲟全人工繁殖。

这是人类在保护这一濒危物种过程中获得的重大技术打破,具有里程碑意义。

从联络的观点看,人工繁殖中华鲟的成功说明()①分开了人为事物的联络,自然事物的联络就不能实现②认识事物的本质联络,能引导事物朝有利的方向转化③发挥主观能动性,人可以创造有利于理论的详细联络④分开了事物的真实联络,主观能动性就不能发挥作用A.①②B.②③C.②④D.③④4.“竹竿效应〞源于对果农收摘果实的观察,果农常用竹竿收取有刺大树上的果实,只有竹竿最长的才能收得最多。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第七课唯物辩证法的联系观学案第七课唯物辩证法的联系观一、【了解】联系的观点是唯物辩证法的一个总特征二、【理解】联系的含义和联系的普遍性、客观性、多样性,坚持用联系的观点看问题。

1、什么是联系?2、联系的普遍性(1)含义任何事物都处在联系之中。

(2)表现(普遍性原理)①一切事物都与周围其他事物联系着(事物之间)②每一事物内部的各部分、要素是相互联系的(事物内部)③世界是一个普遍联系的有机整体(整个世界)(3)联系普遍性的方法论要求:【提示】“任何事物都处在联系之中”不等于“任何事物都是相互联系的”,因为联系既是普遍的,又是具体的。

例1]北极熊变瘦了!科学家说,由亍污染增多,污染物进入北极熊体内使其体型缩小;全球气候变暖,海洋冰面减少.北极熊要花费更多的能量猎食.这样就限制了它的生长。

下列选项中与“北极熊减肥“现象所蕴含哲理相一致的是①水集鱼聚.木茂鸟集②对症下药,量体裁衣③上律天时,下袭水土④物我一体,心物一体A.①③B.②③C.②④D.①④例2]东西方文化不断加强交流,这体现了A.世界上任何两个事物之间都存在着联系B.世界是一个普遍联系的有机整体C.矛盾的同一性寓于斗争性之中D.事物的联系是多种多样的3、联系的客观性(1)联系的客观性原理【提示】联系的客观性根源于物质的客观性,坚持联系的客观性就是在联系观上贯彻了唯物论思想。

(2)联系客观性的方法论要求(3)表现事物的联系就其与实践的关系来说,可以分为自在事物的联系和人为事物的联系,它们都是客观的。

区别自在事物的联系:人类产生前就存在的自然物本身固有的种种联系。

人为事物的联系:通过人类实践建立起来的种种联系。

联系人为事物的联系以自在事物的联系为基础,是自在事物的潜在联系的显化和实现。

(4)联系是客观的,并不意味着人对事物的联系是无能为力的,。

【疑点】为什么人为事物的联系也是客观的?(1)人为事物的联系以自在事物的联系为基础;(2)人为事物的联系只有通过实践这一客观物质性的活动才能形成;(3)人为事物的联系形成后便独立于人的意识之外。

【拓展】用对立统一的观点把握联系的客观性一方面,联系是客观的,不以人的意志为转移,人们不能随意创造事物的联系。

另一方面,人有主观能动性,可以根据事物固有的联系,改变事物的状态,调整原有的联系,建立新的具体联系。

如:南水北调、西气东输、西电东送、互联网络等。

例3]商家越来越注重把传统文化、洋文化与自己的生意结合起来,根据不同的节日推出不同产品,进行全方位宣传、策划,从而把握市场需求,掌握销售主动性。

商家行为A.是根据事物固有联系,建立新的具体的联系B.通过改变或创造联系,促进事物发展C.看到联系是客观的,不以人的意志为转移D.看到了发展与人的活动息息相关例4]央行公布跨境贸易人民币结算试点管理办法,标志着中国正式启动跨境贸易人民币结算。

这可以有效规避美元带来的汇率波动,也有利于进出口。

这表明哲学的道理是①事物的联系是普遍的②事物的联系是主观的③事物的联系是人为的④人为事物的联系是客观的A、①②B、②③C、①④D、③④例5]中华民族是一个血脉相通的共同体,是一个温暖的大家庭。

历史和现实充分证明,在这个大家庭中,汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间也相互离不开。

无论什么时候,我们都要牢固树立和始终坚持“三个离不开”的思想。

(1)运用《政治生活》中所学民族知识,简要说明牢固树立和始终坚持“三个离不开”思想的重要性。

(2)“三个离不开”思想体现了唯物辩证法联系的哪些观点?例6]如图所示,在互联网基础上诞生的物联网,向我们展开了一幅人与人、人与物、物与物之间联系的新图景。

与自在事物的联系不同,物联网实现的联系是一种什么联系?这种联系是如何建立的?4、联系的多样性(1)原理:世界上的事物千差万别,事物的联系也是多种多样的。

(2)方法论要求把握联系的多样性,尤其是把握事物间接的、本质的和长远的联系,有利于我们正确认识世界和改造世界。

(3)表现直接联系和间接联系;内部联系和外部联系;横向联系和纵向联系;本质联系和非本质联系;必然联系和偶然联系5、联系的多样性之二:条件的多样性。

联系的多样性方法论要求联系的多样性要求我们注意分析和把握事物存在和发展的各种条件。

既要注重客观条件,又要恰当运用自身的主观条件;既要把握事物的内部条件,又要关注事物的外部条件;既要认识事物的有利条件,又要重视事物的不利条件。

总之,一切以时间、地点和条件为转移。

【拓展】用对立统一的观点把握事物的条件性:一方面,条件是可以改变的,人们可以变不利条件为有利条件,或者创造所需要的条件。

另一方面,改变条件也是有条件的,不能随心所欲地改变或创造条件。

例7]生活在我国长江流域的中华鲟被誉为“活化石”。

2009年10月4日,我国某研究所在世界上第一次成功实现了中华鲟全人工繁殖。

这是人类在保护这一濒危物种过程中取得的重大技术突破,具有里程碑意义。

从联系的观点看,人工繁殖中华鲟的成功说明①离开了人为事物的联系,自然事物的联系就不能实现②认识事物的本质联系,能引导事物朝有利的方向转化③发挥主观能动性,人可以创造有利于实践的具体联系江苏省积极探索秸杆综合利用的新途径,全省各地区因地制宜形成了“秸杆还田-肥土兴粮-粮丰林茂”、“秸杆养畜-过腹增值-畜粪还田-土壤改良”及“秸杆粉碎沤沼—沼渣肥田—反哺作物”等不同的“田埂上的循环经济”链条,促进了农村经济的可持续发展。

上述材料主要说明A.实践具有客观性,人们不可以改变事物的固有联系B.事物的联系是多样的,一切要以时间、地点和条件为转移C.创新是民族进步的灵魂,对事物发展起决定作用D.认识是实践的基础,正确的认识促进实践的发展三、【说明】整体与部分的辩证关系及其指导意义联系多样性的表现之一:整体和部分的联系1、整体和部分的辨证关系原理:(1)整体和部分是相互区别的:一是含义不同。

二是二者的地位和功能不同。

(2)整体和部分是相互联系密不可分的:(1)两者相互依赖(2)两者相互影响区别含义不同(空间和时间两个方面)。

地位不同(主导和统率、服从和服务)。

功能不同(整体具有部分根本没有的功能)。

联系相互依存,密不可分。

相互制约,相互影响。

(关键部分起着决定作用)一定条件下相互转化。

【提示】整体具有部分根本没有的功能的两种情形:第一,当各部分以合理的结构形成整体时,整体功能大于部分功能之和;第二,当各部分以欠佳的结构形成整体时,就会损害整体功能的发挥。

例9]从哲学上分析,对“得中原者得天下”的正确理解是A.得到中原就可以永远得到天下B.在一定条件下,关键部分会对整体产生决定性影响C.没有注意到整体或系统处于统帅地位D.把握住部分就能搞好整体2、方法论要求(两个方面)第一、第二、补充:整体与部分辨证关系的深化:系统观(1)含义系统,就是由相互联系、相互作用的诸要素构成的统一整体。

因此,整体和部分的关系,在一定意义上就是系统和要素的关系。

(2)系统的基本特征整体性、有序性、内部结构的优化趋向。

(3)方法论要求:系统优化的方法第一、从认识方面来说,系统优化的方法要求我们用综合的思维方式来认识事物。

既要着眼于事物的整体,又要把系统和要素联系起来考察,统筹考虑,优化组合,最终形成关于这一事物的完整准确的认识。

第二、从实践方面来说,掌握系统优化的方法,要着眼于事物的整体性,重视整体的功能;要注意遵循系统内部结构的有序性,使各要素要按照一定的顺序和方向发生作用;要注重系统内部结构的优化趋向,力求实现整体功能大于部分功能之和。

例10]“千人同心,则得千人之力;万人异心,则无一人之用。

”(《淮南子·兵略训》)这蕴含的哲理A.量的积累必定会引起事物的质变B.局部和整体之间是辩证统一的C.人的价值主要来自于社会对个人的尊重和满足D.矛盾的主要方面在矛盾双方中处于支配地位起着主导作用例11]“一玉口中国,一瓦顶成家,都说国很大,其实一个家;一心装满国,一手撑起家,家是最小国,国是千万家……”。

《国家》歌词主要体现了A.整体与局部是相互联系、密不可分B.整体具有局部没有的功能C.关键的局部对事物发展起决定作用D.重视系统的优化组合例12]2009年6月,国务院常务会议原则通过了《江苏沿海地区发展规划》,这对于加快江苏沿海地区的发展,促进长江三角洲地区产业优化升级和整体实力的提升,完善全国沿海地区的生产力布局具有重要意义。

这表明①搞好局部有利于推动整体的发展②政府运用行政手段对经济实行调控③整体的功能状态及其变化会影响到部分④政府努力推进区域协调发展A、①④B、①②C、②③D、③④例13]国务院2009年11月23日正式批复《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》。

加快发展黄河三角洲高效生态经济,不仅关系到环渤海地区整体实力的提升和区域协调发展的全局,也关系到环渤海和黄河下游生态环境的保护。

这体现了①事物发展的实质是新事物代替旧事物②整体与部分是相互联系、相互影响的③部分决定着整体的发展④任何事物都与周围的事物联系着A.①②B.②③C.②④D.①③例14]《管子·兵法》上说:“和合故能谐。

”就是说,有了和睦、团结,行动就能协调,进而就能达到步调一致。

从哲学角度看,“和合故能谐”体现了A.整体功能大于各个部分功能之和B.部分以合理的结构形成整体时就具有全新功能C.矛盾的普遍性与特殊性相互联结D.量变与质变的辩证统一例15]国务院公布的《关于进一步促进中小企业发展的若干意见》指出,要提高企业协作配套水平,建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。

中小企业的这种“抱团取暖”、聚集发展说明了:A.要立足整体,实现整体的最优目标B.局部功能之和必定大于整体功能C.要搞好局部,推动整体的协调发展D.整体功能必定大于部分功能之和例16]《管子·形势解》说:“海不辞水,故能成其大;山不辞石,故能成其高。

”上述材料的哲学寓意是…①整体离不开部分②部分离不开整体③实现事物的质变必须经过艰苦的量的积累④坚持适度原则A.①②B.②③C、①③D.②④第七课达标题一、单项选择题1.科基蛙是生活在大洋洲热带地区的一种青蛙,在原有的生态环境中与其他生物“和平共处”,但“入侵”夏威夷大岛后却打破了那里的生态平衡,可以说明这个事例的哲学道理是①联系是普遍的,因而具体事物在联系系统中的作用是确定不变的②联系是普遍的,但具体事物之间的联系是特殊的可变的③联系是普遍的,因而具体事物之间的联系是绝对的无条件的④联系是普遍的,但具体事物之间的联系是相对的有条件的()A.①②B.③④C.①③D.②④2.苏轼在《琴诗》中写道:“若言琴上有琴声,放在匣中何不呜?若言声在指头上,何不于君指上听?”诗中琴、指头、琴声三者之间的联系表明()A.事物与事物之间是有区别的B.系统和要素是可以相互转化的C.整体具有部分所不具有的功能D.整体功能总能大于部分功能之和3.太湖蓝藻暴发,从自然因素上看,太湖水位比往年低,去年又是暖冬,适合于蓝藻生长;从人为因素看,沿湖污水排放导致湖体中的氮磷浓度比较高。