2008年-2012年合肥市人均可支配收入与消费性支出对照表

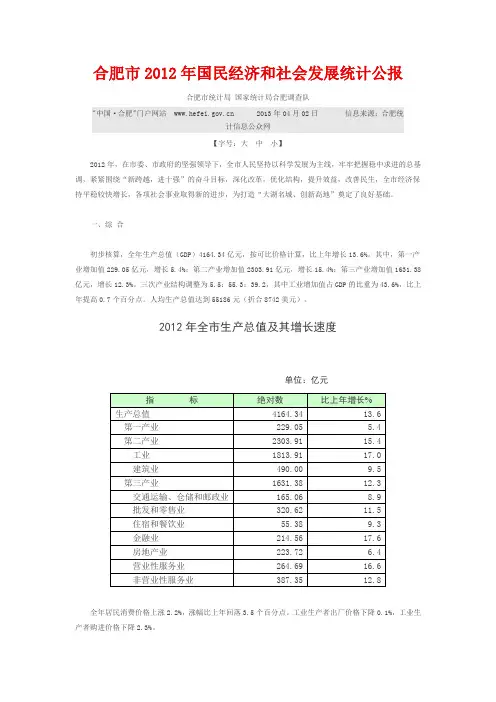

合肥市2012年国民经济和社会发展统计公报

全年受理专利申请15142件,其中发明专利4748件,增长31.2%;授权专利9639件,其中发明专利1242件,增长63.4%。

签订各类技术合同5160项,成交金额42.3亿元,增长26.9%。

全市有6项成果获国家科技奖,其中国家自然科学二等奖3项、科技进步二等奖3项。

十、文化、卫生和体育年末全市共有文化馆12个,公共图书馆9个,博物馆18个,各级各类档案馆12个。

全国重点文物保护单位 3处,省级重点文物保护单位39处,市(县)级重点文物保护单位245处。

国家级非物质文化遗产项目 4 项,省级非物质文化遗产项目11项,市级非物质文化遗产项目59项。

图书馆总藏量697.05万册(件),其中图书325.10万册,比上年分别增长42.0%和4.6%。

各级国家档案馆馆藏档案资料214.42万卷,增长67.9%。

电影院26家,全年票房收入1.85亿元,增长41.2%。

各类动漫企业85家,具有原创能力和代表作品的企业35家。

年末广播综合人口覆盖率和电视综合人口覆盖率均达100%。

年末全市共有卫生机构(含村卫生室)2100个,其中医院、卫生院260个,妇幼保健院(所、站)12个,卫生防疫和防治机构11个,社区卫生服务机构216个。

卫生机构床位数3.72万张,其中医院、卫生院床位3.47万张。

专业卫生技术人员4.04万人,其中执业(助理)医师1.53万人,注册护士1.82万人。

每千人拥有卫生技术人员5.33人,拥有医院、卫生院床位4.58张。

婴儿死亡率5.93‰,产妇住院分娩率99.98%。

城市社区卫生机构覆盖率达95%,城乡居民新农合参合率达100.37%。

全年成功组织2项大型赛事和18项市级体育赛事。

我市体育健儿参加各种赛事获得13枚金牌、5枚银牌和7枚铜牌。

全市完成260个农民体育健身工程和70个全民健身苑工程建设。

十一、人口、人民生活和社会保障年末全市常住人口757.2万人,比上年增加5.1万人。

城镇化率为66.4%,比上年提高1.8个百分点。

2011年合肥市国民经济和社会发展统计公报

合肥市2011年国民经济和社会发展统计公报合肥市统计局国家统计局合肥调查队2012年4月1日2011年,面对国内外复杂多变的经济形势,合肥人民在市委、市政府的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握科学发展主题和加快转变经济发展方式主线,紧紧围绕加快发展的各项目标任务,不断深化改革,优化结构,提升效益,改善民生,全市经济保持较快增长,社会事业取得新的突破,实现了“十二五”良好开局。

根据《国务院关于同意安徽省撤销地级巢湖市及部分行政区划调整的批复》(国函〔2011〕84号)精神,行政区划进行调整,新增庐江县和(县级)巢湖市,现辖四区五县(市),土地面积11430平方公里,建成区面积360平方公里。

一、综合初步核算,全年生产总值(GDP)3636.61亿元,按可比价格计算,比上年增长15.4%。

按常住人口计算人均生产总值达到48563元,按年均汇率折算为7519美元。

全市实现第一产业增加值208.2亿元,增长3.5%;第二产业增加值2002.2亿元,增长19.8%;第三产业增加值1426.2亿元,增长11.4%。

三次产业结构调整为5.7:55.1:39.2,其中工业增加值占GDP的比重为42.9%,比上年提高1.8个百分点。

2011年全市生产总值单位:亿元指标绝对数比上年增长% 生产总值3636.6 15.4 第一产业208.2 3.5 第二产业2002.2 19.8 工业1560.4 22.4 建筑业441.7 10.8 第三产业1426.2 11.4 交通运输、仓储和邮政业148.4 10.2 批发和零售业281.6 16.9 住宿和餐饮业48.9 11.3 金融业179.6 5.1 房地产业219.1 9.4 营业性服务业301.0 11.5 非营业性服务业247.6 13.0全年居民消费价格总水平上涨5.7%。

其中,食品类价格上涨12.9%,烟酒类、居住类价格均上涨5.4%,家庭设备用品及维修服务类价格上涨5.2%,衣着类价格上涨2.7%,医疗保健和个人用品类价格上涨1.7%,娱乐教育文化用品及服务类价格上涨0.3%,交通和通信类价格下降0.4%。

2004年合肥市国民经济和社会发展统计公报

2004年合肥市国民经济和社会发展统计公报2004年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻执行国家的各项宏观调控政策,以科学发展观为指导,采取各种积极有效的措施,抢抓机遇,国民经济在调控中快速增长,各项社会事业全面协调发展,城乡居民生活水平提高,主要指标达到了多年来的最好水平。

一、综合国民经济快速协调增长,经济总量和人均水平跨上新台阶。

初步核算,全市实现生产总值589.7亿元,比上年净增104.74亿元,增长16.2%。

其中,第一产业增加值54亿元,增长16.6%;第二产业增加297.2亿元,增长17.5%;第三产业增加值238.5亿元,增长14.5%。

三次产业结构为9.16:50.4:40.44。

按户籍人口计算,人均生产总值为13378元,比上年增加2658元。

物价总水平上涨。

全年城镇居民消费价格总水平比上年上升2.2%,其中食品价格上涨7.3%,居住价格上涨6.0%;工业品出厂价格总水平上升2.5%;原材料、燃料、动力购进价格总水平上升15.6%。

宏观与微观景气指数高位运行。

随着经济持续快速健康发展,企业家信心明显增强,企业生产经营状况持续趋好。

反映宏观经济运行质量的企业家信心指数全年在132.89~153.29之间高位运行,四季度达140.55;反映企业运营状况的企业景气指数全年一直保持在140以上,四季度到达全年最高点,为153.26点。

国民经济和社会发展中存在的主要问题是:农业增产和农民增收的基础还不够稳固;煤电油运依然紧张,资源约束明显存在;城乡新增劳动力较多,就业压力增大等。

二、农业农业喜获丰收。

2004年,我市认真贯彻落实中央1号文件及一系列支持农业特别是粮食生产的政策措施,极大地调动了广大农民的生产积极性,加之粮食价格上扬、气候条件有利,农业生产出现了多年少有的好形势。

种植业生产全面丰收。

粮食产量为166.55万吨,同比增长73.1%,是改革开放以来的最高增幅。

其中夏粮产量15.95万吨,增长59.4%,早稻产量4.11万吨,增长1.2%,秋粮产量146.49万吨增长78.4%;油料产量35.24万吨,增长48.8%,为1998年以来最高增幅;棉花产量1.62万吨,增长35.6%,为近8年以来最高增幅。

2002年合肥市国民经济和社会发展统计公报

2002年合肥市国民经济和社会发展统计公报2002年,我市各级政府以“三个代表”重要思想为指导,以“加快发展”为主题,紧紧围绕“富民强市”、建设“四大基地”的发展战略,全面落实促进经济增长的各项政策措施,全市综合实力进一步增强,各项改革继续深化,社会事业全面发展,城乡人民生活不断改善,科技、教育和各项社会事业全面进步,为“GDP千亿规划”奠定了良好的基础。

一、综合国民经济持续较快增长。

初步测算,全年国内生产总值412.4亿元,按可比格价格计算,比上年增长13.1%。

其中,第一产业增加值39.8亿元,增长5.0%;第二产业增加值206.7亿元,增长14.9%;第三产业增加值165.9亿元,增长13.0%。

人均国内生产总值为9265元,比上年增加1008元。

结构调整取得积极成效,经济运行质量和效益不断改善。

农业以市场需求为导向,大力推进品种、品质和布局的优化,内部结构日趋合理。

工业结构加速调整,高新技术产业发展加快,传统产业改造取得成效,汽车、电子、机械、家电、化工、橡胶等行业主导作用日益增强,一批新的经济增长点开始形成。

第三产业中新兴服务业发展势头良好。

国内生产总值中三次产业比例由上年的10.5:49.3:40.2调整为9.7:50.1:40.2。

改革开放深入推进。

出台并实施《关于进一步加快我市国有企业改革发展的意见》,全力推进国有企业改革。

成立工业投资控股公司,对46户工业企业进行授权经营。

全面推行林权制度改革,启动农村水利产权制度改革,乡镇工业企业改制面达到80%。

公用事业单位改制取得新突破;商贸流通体制改革加快推进;全面启动市级公共支出改革;企业上市融资工作有新进展,科大创新成功上市,国风股份配股和国通管业上市方案获审通过。

医疗保险制度改革和医药卫生体制改革力度不断加大;城市新型管理体制初步形成;城镇户籍制度改革和小城镇综合改革试点取得重要突破,教育、投融资、事业单位等各项改革正在深入推进。

中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出

中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出的分析——基于平稳性检验和协整检验李丹吴伊刘覃莹国贸5104班摘要:为了考察1994-2010年中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出的关系,运用统计检验、协整检验等检验分析方法采用Eviews6.0软件分析了1994-2010中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出,结果表明中国城镇居民平均每人全年消费性支出变化的99.8764%可由人均可支配收入的变化来解释。

从斜率项的t检验值看,大于5%显著水平下自由度为n-2=13的临界值(13)=2.160,且该斜率值满足t0.0250<0.666754<1,符合经济理论中边际消费倾向在0与1之间的绝对收入假说,表明2010年,中国城镇居民人均可支配收入每增加1元,平均每人全年消费性支出增加0.666754元。

关键词中国城镇居民人均可支配收入平均每人全年消费性支出分析统计检验协整检验一、引言二、时间序列数据的来源表一收集了1994-2010年中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出时间序列数据,其中Y代表人均可支配收入,X代表消费支出。

下面给出Eviews 进行相关分析。

1994-2010年中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出的数据(来源:数据来源于1993年至2010年中国统计年鉴) 如下所示:表一年份人均可支配收入Y 平均每人全年消费性支出X 1994 3496.2 3125.32 1995 4293 3537.56 1996 4838.9 3919.46 1997 5160.3 4158.62 1998 5425.1 4331.61 1999 5854 4998 2000 6280 5090.1 2001 6859.6 5308.99 2002 7702.8 5834.31 2003 8472.2 6510.94 2004 9421.6 7182.1 2005 10493 7942.88 2006 11759.5 8696.55 2007 13785.8 9994.47 2008 15780.8 11242.85 2009 17174.7 12264.55 2010 19109.4 13471.45 三、建立模型设定的线性回归模型为:Y=+X+ ,,,01下表给出了采用Eviews软件对表一数据进行回归分析的结果。

城市流动人口管理研究--以合肥市为例

摘要摘要随着经济的发展,社会的进步,大规模有规律的人口流动已经成为社会生活中一种普遍的现象,特别是党的十六大以来,随着党和国家统筹城乡发展等政策的实施,我国流动人口又进入了一个新的发展时期。

许多学者都对流动人口管理进行过分析阐述,但就我国目前流动人口管理现状来看,并没有出现一个理想的结果,全国范围内有关流动人口问题早已成为社会一大难题,怎样做好流动人口服务工作,怎样控制流动人口犯罪等仍是一个值得深入研究和探讨的问题。

就目前来看,诸多学者关注的是有关农民工的一系列问题,如留守儿童问题,拖欠农民工工资等,对于一些特殊的流动人口,例如那些漂浮不定,没有相对固定工作的人员进行专门研究的并不多,也不深入,而且目前学者研究的角度多数是从政府部门,从社会人员自身角度的研究也不多,也不深入。

本文试图从多种角度来研究“特殊流动人口”的管理问题。

本文试图对合肥市外来人口现状进行调查研究,为合肥市外来人口管理提出一些切实可行的建议。

鉴于调查条件的限制,本次被调查者者只限于全日制普通高校学生和一些随机路上的行人以及作者从侧面对个人进行的访谈。

本文借鉴了全国一些发达地区流动人口管理模式,结合合肥地区的特点,从多个角度对此问题进行分析和阐述。

本文共分为六章。

第一章为绪论,阐述本文写作的背景、目的以及研究的现状。

第二章阐述了有关流动人口管理的基本理论问题,主要阐述了流动人口含义,本文流动人口特指含义,以及各地区流动人口管理的一些特征和模式。

第三章着重介绍了合肥市外来流动人口的一些概况,以及合肥外来人口管理的现行体制。

文章的第四部分主要是针对合肥市流动人口管理的现状进行多角度深入的分析,找出其存在那些社会问题,并就此分析其产生的原因。

第五章主要是接着第四章的问题,提出一些相应的对策,主要从法律,制度,教育,尤其是社会工作等方面来进行的阐述,提出合肥市外来人口管理的一个新的模式,以便有关部门在日后的管理上有一些切实可行的措施可参考。

2012全国各省市区人均可支配收入及排名

2012全国各省市区人均可支配收入及排名指标名称:城镇居民人均可支配收入指标含义:可支配收入=家庭总收入-个人所得税-交纳社保支出-记账补贴调查方式:抽样调查调查时点:2011年1-12月发布时间:2012年1月数据来源:国家统计局网站、各省市统计公报说明:增长速度为名义增速,未扣除价格因素各省市最终收入数据以统计年鉴数据为准-----------------------------------------------人均可支配排名增速人均GDP收入(元/人)(%)排名上海36230113.8 2北京32903213.2 3浙江30971313.2 5天津26921410.8 1广东26897512.68江苏26341614.8 4福建24907714.410山东22792814.39辽宁20467915.57内蒙古204081015.3 6重庆202501115.512吉林193001214.011广西188551310.527江西186571412.725安徽186061517.826云南185761615.630湖北183741714.413湖南183691817.919海南183691917.923河北182922013.014陕西182452116.215山西181242215.818河南180002313.021四川178992415.824宁夏175972514.617黑龙江156962613.3 16青海156002712.622 新疆155132813.720 甘肃149692913.529 贵州141433012.0 31 西藏135443113.028。

合肥市2008年国民经济和社会发展统计公报

2008年,国内外宏观经济形势发生明显变化,面对复杂的环境和一系列不确定因素带来的严竣挑战,全市人民在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实科学发展观,坚决执行中央各项宏观调控政策,政企同心,积极应对,加快结构调整、共同克服困难,大力推进城乡统筹和县域经济发展,着力化解经济运行中的突出矛盾和问题。

全市经济实力再跨新台阶,经济发展速度在省会城市领先,经济效益进一步提高,各项改革全面深化,社会事业取得新的进步。

一、综合初步核算,全市实现生产总值(GDP)1664.84亿元,比上年增长17.2%。

分产业看,第一产业增加值105.2亿元,增长7.3%;第二产业增加值834.92亿元,增长21.7%,其中工业增加值654.92亿元,增长22.7%;第三产业增加值724.72亿元,增长13.3%。

按户籍人口计算,人均GDP达34482元,比上年增加6348元。

经济结构继续保持“二三一”格局,三次产业结构为6.3:50.2:43.5。

与上年相比,第一产业和第二产业比重分别提高0.5和1.2个百分点;第三产业比重下降1.7个百分点。

2008年生产总值城市居民消费价格总水平上涨6.4%。

八大类消费及服务价格中,食品类、烟酒及用品类、医疗保健和个人用品类、居住类、家庭设备用品及维修服务类的价格分别上涨14.9%、6.8%、3.7%、3.6%、1.6%;娱乐教育文化用品及服务类、交通与通信类、衣着类的价格分别下降0.3%、1.1%和3.4%。

工业品出厂价格上涨4.3%,涨幅比上年上升3.4个百分点;原材料、燃料、动力购进价格上涨10.8%,涨幅高于上年7.5个百分点。

2008年城市居民消费价格总指数全年新增城镇就业人口8.9万人,超额完成1.9万人。

年末城市登记失业率4.1%。

二、农业、工业和建筑业全年实现农林牧渔业总产值180.04亿元,按可比价计算,增长7.5%。

粮食、油料、棉花、蔬菜和瓜果播种面积分别为27.66、12.03、2.03、4.51和1.54万公顷,其中油料、棉花和瓜果比上年扩大10.2%、14.3%与5.1%。

2003年合肥市国民经济和社会发展统计公报

2003年合肥市国民经济和社会发展统计公报"中国·合肥"门户网站 2005年08月04日【字号:大中小】2003年是贯彻落实党的十六大精神、全面建设小康社会的开局之年,全市人民在市委、市政府的领导下,认真贯彻落实党的十六大和中央经济工作会议精神,努力实践“三个代表”重要思想,在遭遇非典和严重自然灾害等不利因素冲击下,全市国民经济仍呈现出速度高、效益好的良好发展态势,全市综合实力进一步增强,各项改革继续深化,社会事业全面发展,城乡人民生活不断改善,科技、教育和各项社会事业全面进步。

一、综合国民经济继续持续较快增长。

据初步测算,全年完成生产总值477.78亿元,按可比格价格计算,比上年增长13.3%。

其中,第一产业因灾减产,实现增加值40.81亿元,下降3.4%;第二产业增加值238.33亿元,增长16.1%;第三产业增加值198.64亿元,增长13.8%。

三次产业比例为8.54∶49.88∶41.58。

按户籍人口计算,人均GDP突破10000元,达10562元,比上年增加1288元。

各项改革取得进展。

国有大中型企业改革重组和中小企业“双退”工作取得重大进展;启动事业单位改革,首批22家生产经营性事业单位开展整体转企试点;全面推行部门预算制度,市直部门全部纳入国库集中支付;国有产权挂牌交易进展较快,全市国有、集体产权进场交易额达11.15亿元。

农村税费改革成果进一步巩固,粮食补贴方式改革进展顺利。

市场物价稳中有升。

全年居民消费价格总水平比上年上涨1.2%。

分类别看,食品类上升4.3%,居住类上涨1.2%,医疗保健类上涨0.1%;衣着、家庭设备及用品、娱乐教育文化用品、交通和通讯工具等价格水平都有不同程度的下降,分别下降1.9%、2.2%、0.7%和1.9%。

国民经济和社会发展中存在的主要问题是:城乡二元经济结构矛盾仍然突出、部分企业生产经营困难;就业和再就业压力不断增大,社会保障体系尚需进一步完善等。

《计量经济学》习题(简答题、分析与计算题)

其中:A=常数;L=土地投入(单位面积:平方尺);K=资本投入(建设成本:千美元);R= 酒店的年净收入(千美元);u=满足古典假定的随机误差项;e=自然对数的底。请回答以下 问题:

①你认为α 和 β 的总体值一般应为正值还是负值?在理论上如何解释?

②为本方程建立具体的零假设和备择假设。 ③如果显著性水平为 5%,自由度为 26,问(2)中的两个假设应如何作出具体的决定? ④在以下回归方程基础上计算出适当的统计量 t 值(括号内为估计的标准差),并进行 t 检检验。

136613.43

1987 2199.35

12277.40 2004 26396.47

160956.59

1988 2357.24

15388.60 2005 31649.29 187423.42

1989 2664.9

17311.30 2006 38760.2 222712.53

1990 2937.1

19347.80 2007 51321.78

36938.10 2010 83101.51 50217.40 2111 103874.43

402816.47Байду номын сангаас472619.17

①建立财政收入对国内生产总值的一元线性回归方程,并解释回归系数的经济意义;

②求置信度为 95%的回归系数的置信区间;

③对所建立的回归方程进行检验(包括经济意义检验、估计标准误差评价、拟合优度检

(3)决定系数 R 2 说明了什么?它与相关系数有何区别与联系?

(4)√为什么要进行显著性检验?请说明显著性检验的过程。 (5)相关分析与回归分析有何区别与联系? (6)影响预测精度的主要原因是什么? (7)你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率(在相等的风险水平下)的函数,估 计出的简单方程如下: