《孟子两章》

孟子两章《得道者多助,失道者寡助》原文翻译

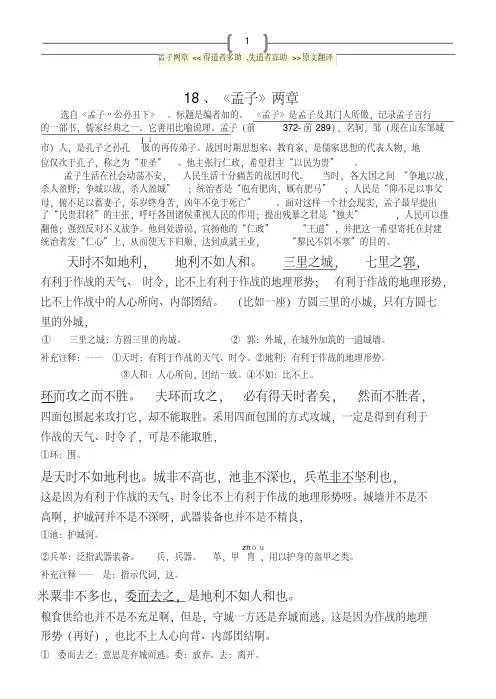

18、《孟子》两章选自《孟子〃公孙丑下》。

标题是编者加的。

《孟子》是孟子及其门人所做,记录孟子言行的一部书,儒家经典之一。

它善用比喻说理。

孟子(前372-前289),名轲,邹(现在山东邹城市)人,是孔子之孙孔伋j í的再传弟子。

战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,称之为“亚圣”。

他主张行仁政,希望君主“以民为贵”。

孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。

当时,各大国之间“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;统治者是“庖有肥肉,厩有肥马”;人民是“仰不足以事父母,俯不足以蓄妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡”。

面对这样一个社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各国诸侯重视人民的作用;提出残暴之君是“独夫”,人民可以推翻他;强烈反对不义战争。

他到处游说,宣扬他的“仁政”“王道”,并把这一希望寄托在封建统治者发“仁心”上,从而使天下归顺,达到成就王业,“黎民不饥不寒”的目的。

天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,①三里之城:方圆三里的内城。

②郭:外城,在城外加筑的一道城墙。

补充注释:——①天时:有利于作战的天气、时令。

②地利:有利于作战的地理形势。

③人和:人心所向,团结一致。

④不如:比不上。

环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,四面包围起来攻打它,却不能取胜。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,①环:围。

是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,①池:护城河。

②兵革:泛指武器装备。

兵,兵器。

孟子两章翻译

孟子两章翻译引言孟子是中国古代著名的思想家和教育家,他的思想对于中国传统文化的发展有着重要的影响。

孟子思想的核心是仁政,他认为人性本善,通过教育和政治可以使人们的善性得到充分发展。

本文将对孟子的两章进行翻译和解读,旨在让读者更好地理解孟子思想的内涵和价值。

第一章:性善篇原文孟子曰:“性之善者,情之所钟爱也。

与之通者众,不与之通者寡也。

爱之其亲也,故非其亲者不爱也。

与之长者众,不与之长者寡也。

义之所出者,情之所瞻也。

义之自强者多,不自强者寡也。

是故君子有不为也,而后可以持其亲;有不爱也,而后可以知其亲。

故曰:人皆可以为。

而莫知其不由也。

由外也者,圣人之序也;由内也者,性之序也。

内外之序皆可以为。

而莫知生之不由也。

”孟子说:“性善的人,是情感关注的对象。

与他人交流者众多,与他人交流较少者少。

对于亲人,因为其亲,所以才会爱。

与他人相处时间长的人众多,与他人相处时间短的人较少。

道义的出发点,是基于情感的需要。

能够自我修养的人多,不能自我修养的人少。

因此,君子有时不为某事,这样才能支持和珍惜亲人;有时不爱某人,这样才能真正了解亲人。

所以说:人人都可以做到一些事情,但他们却不知道这样做的来源。

从外而来的,是圣人所制定的顺序;从内而来的,是人性自身的顺序。

无论内外的顺序都可以做到,但人们不知道生命之源头。

”第二章:性恶篇原文孟子曰:“人皆知有用之用而不知有不用之用也者,将欲人以此也。

大以也才智之谓也。

” 弟子温所问“人的本性是善还是恶?” 孟子回答:“性恶。

” 弟子温问:“既然人性本恶,为什么要提倡仁爱的行为?” 孟子回答:“人们都知道有用的东西是可以使用的,但很少人知道有用之外的东西也是有存在的意义。

只有那些聪明有才智的人才懂得这个道理。

”孟子说:“人们都知道有用的东西是可以使用的,但很少人知道有用之外的东西也是有存在的意义。

只有那些聪明有才智的人才懂得这个道理。

”孟子回答:“人性是恶的。

”弟子温问:“既然人性本恶,为什么要提倡仁爱的行为?”孟子回答:“人们都知道有用的东西是可以使用的,但很少人知道有用之外的东西也是有存在的意义。

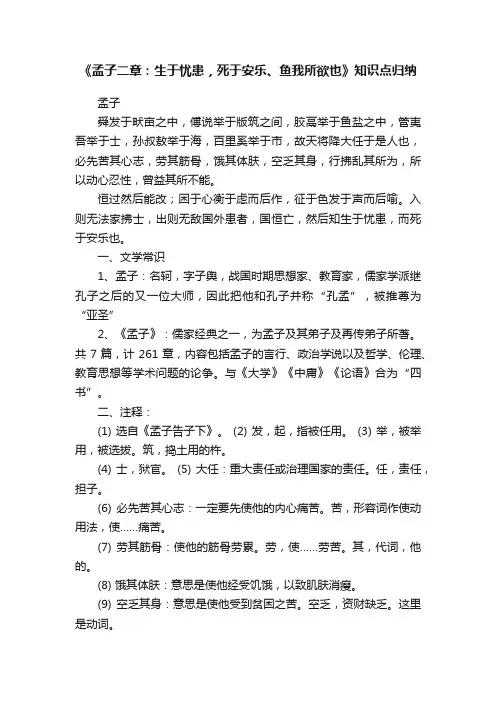

《孟子二章:生于忧患,死于安乐、鱼我所欲也》知识点归纳

《孟子二章:生于忧患,死于安乐、鱼我所欲也》知识点归纳孟子舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市,故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

恒过然后能改;困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡,然后知生于忧患,而死于安乐也。

一、文学常识1、孟子:名轲,字子舆,战国时期思想家、教育家,儒家学派继孔子之后的又一位大师,因此把他和孔子并称“孔孟”,被推尊为“亚圣”2、《孟子》:儒家经典之一,为孟子及其弟子及再传弟子所著。

共7篇,计261章,内容包括孟子的言行、政治学说以及哲学、伦理、教育思想等学术问题的论争。

与《大学》《中庸》《论语》合为“四书”。

二、注释:(1) 选自《孟子告子下》。

(2) 发,起,指被任用。

(3) 举,被举用,被选拔。

筑,捣土用的杵。

(4) 士,狱官。

(5) 大任:重大责任或治理国家的责任。

任,责任,担子。

(6) 必先苦其心志:一定要先使他的内心痛苦。

苦,形容词作使动用法,使……痛苦。

(7) 劳其筋骨:使他的筋骨劳累。

劳,使……劳苦。

其,代词,他的。

(8) 饿其体肤:意思是使他经受饥饿,以致肌肤消瘦。

(9) 空乏其身:意思是使他受到贫困之苦。

空乏,资财缺乏。

这里是动词。

(10) 行拂乱其所为:所行不顺,使他所做的事颠倒错乱。

所为,所行。

(11) 所以:用来(通过那样的途径来……)。

(12) 动心忍性:使他的心惊动,使他的性情坚韧起来。

(13) 曾,通“增”,增加。

所,助词, (14) 恒:常常。

(15) 过:这里的意思是犯过失。

(16) 困于心:内心困扰。

困,忧困。

于,介词,在。

(17) 衡于虑:思虑堵塞。

衡通“横”,梗塞,指不顺。

(18) 而后作:然后才能有所行为。

作,奋起,指有所作为。

(19) 征于色:征验于颜色。

孟子二章原文及翻译

孟子二章原文及翻译如果你要对贼、贼、贼采取守势,你就得被封,被固定;此世俗所谓知也。

但是,巨盗到来,他会背负着愧疚、尴尬和负担;恐怕它不牢固。

但是,农村所谓知者,非贼也。

所以,试着说说吧。

有没有所谓的世间知者不为贼积?所谓圣人,还有不防贼的?如何知道其恶?昔日齐国与邻城对峙,鸡犬之声相闻,布是王兰铺的,刺是雷兰刺的,两千多里。

四年之内,那么立祠堂、州、市、府、州、乡、宋的人尝过不法圣人的滋味吗?然而,一旦田成子杀了琦君,他偷走了他的国家。

小偷是不是一个人在为国作恶?然后用神识的方法去偷。

故有贼名,但在尧舜之安,小国不敢诛,大国不敢诛,排外齐。

不就是盗齐国,以其圣识守贼身吗?尝试论之,世俗之所谓至知者,有不为大盗积者乎?所谓至圣者,有不为大盗守者乎?何以知其然邪?昔者龙逢斩,比干剖,苌弘胣,子胥靡。

故四子之贤而身不免乎戮。

故跖之徒问于跖曰:“盗亦有道乎?”跖曰:“何适而无有道邪?夫妄意室中之藏,圣也;入先,勇也;出后,义也;知可否,知也;分均,仁也。

五者不备而能成大盗者,天下未之有也。

”由是观之,善人不得圣人之道不立,跖不得圣人之道不行;天下之善人少而不善人多,则圣人之利天下也少,而害天下也多。

故曰:唇竭则齿寒,鲁酒薄而邯郸围,圣人生而大盗起。

掊击圣人,纵舍盗贼,而天下始治矣!富川尽而谷空,邱毅深而固。

圣人死,贼不起,天下平白。

圣人不死,贼不停。

圣人治天下固然重要,盗脚也很重要。

你为它量,就用它偷;称之以称之,然后用称之以盗;为傅而信,与傅而盗;正其为义,盗其为义。

何以知其然邪?彼窃钩者诛,窃国者为诸侯,诸侯之门而仁义存焉。

则是非窃仁义圣知邪?故逐于大盗、揭诸侯、窃仁义并斗斛权衡符玺之利者,虽有轩冕之赏弗能劝,斧钺之威弗能禁。

此重利盗跖而使不可禁者,是乃圣人之过也。

故曰:“鱼不可脱于渊,国之利器不可以示人。

”彼圣人者,天下之利器也,非所以明天下也。

故绝对圣人弃知,贼唯一;玉毁珍珠,贼不起;烧符破印,而民淳朴;斗争是平衡的,但人民不争;破坏世界神圣的法律,人民可以讨论。

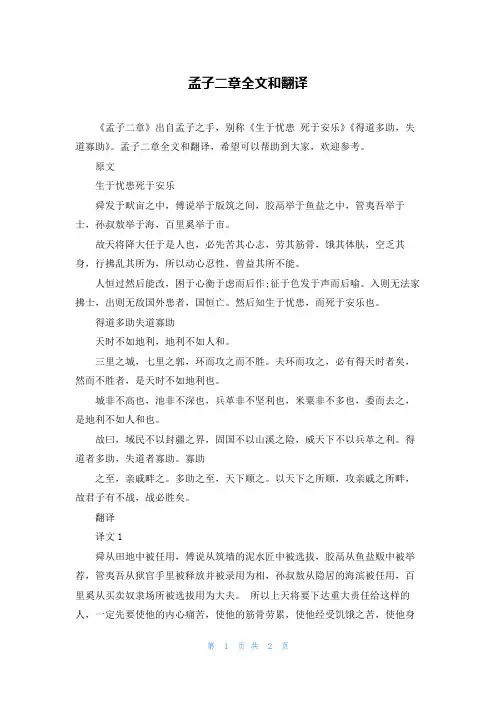

孟子二章全文和翻译

孟子二章全文和翻译《孟子二章》出自孟子之手,别称《生于忧患死于安乐》《得道多助,失道寡助》。

孟子二章全文和翻译,希望可以帮助到大家,欢迎参考。

原文生于忧患死于安乐舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作;征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

得道多助失道寡助天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

翻译译文1舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩中被举荐,管夷吾从狱官手里被释放并被录用为相,孙叔敖从隐居的海滨被任用,百里奚从买卖奴隶场所被选拔用为大夫。

所以上天将要下达重大责任给这样的人,一定先要使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身受贫困之苦,在他做事时,使他的每一行为都不能如他所愿,用这些办法来使他的心波动,使他的性格坚忍起来,增加他过去所没有的才能。

一个人常常是犯了错误,以后才能(注意)改正;内心困惑,思虑堵塞,才能奋起,有所作为;憔悴枯槁,表现在脸上,吟咏叹息之气发于声音,(看到他的脸,听到他的声音)然后人们才了解他。

在国内如果没有守法度的大臣和能辅佐君主的贤士,在国外如果没有敌对的国家和外国侵犯的危险,这个国家时常有灭亡(的危险)。

这样人们才会明白在忧患中得以生存,在安乐中衰亡。

孟子两章_原文译文与注释

18、《孟子》两章选自《孟子〃公孙丑下》。

标题是编者加的。

《孟子》是孟子及其门人所做,记录孟子言行的一部书,儒家经典之一。

它善用比喻说理。

孟子(前372-前289),名轲,邹(现在山东邹城市)人,是孔子之孙孔伋j í的再传弟子。

战国时期思想家、教育家,是儒家思想的代表人物,地位仅次于孔子,称之为“亚圣”。

他主张行仁政,希望君主“以民为贵”。

孟子生活在社会动荡不安,人民生活十分痛苦的战国时代。

当时,各大国之间“争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城”;统治者是“庖有肥肉,厩有肥马”;人民是“仰不足以事父母,俯不足以蓄妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡”。

面对这样一个社会现实,孟子最早提出了“民贵君轻”的主张,呼吁各国诸侯重视人民的作用;提出残暴之君是“独夫”,人民可以推翻他;强烈反对不义战争。

他到处游说,宣扬他的“仁政”“王道”,并把这一希望寄托在封建统治者发“仁心”上,从而使天下归顺,达到成就王业,“黎民不饥不寒”的目的。

天时不如地利, 地利不如人和。

三里之城, 七里之郭,有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

(比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里的外城,① 三里之城:方圆三里的内城。

② 郭:外城,在城外加筑的一道城墙。

补充注释:——①天时:有利于作战的天气、时令。

②地利:有利于作战的地理形势。

③人和:人心所向,团结一致。

④不如:比不上。

环而攻之而不胜。

夫环而攻之, 必有得天时者矣, 然而不胜者, 四面包围起来攻打它,却不能取胜。

采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,①环:围。

是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也, 这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。

城墙并不是不高啊,护城河并不是不深呀,武器装备也并不是不精良,①池:护城河。

②兵革:泛指武器装备。

孟子二章原文

孟子二章原文孟子二章是记录孟子语录的文言文,有很多值得我们学习的`思想品德,下面是yjbys店铺为您收集整理的孟子二章的原文,想了解的朋友不要错过了!孟子曰:“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。

”《孟子;梁惠王上》孟子曰:“乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。

乐以天下,忧以天下,然而不王者,未之有也。

”《孟子;梁惠王下》孟子曰:“我知言,我善养吾浩然之气。

”《孟子;公孙丑上》孟子曰:“尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦而愿立于其朝矣。

”《孟子;公孙丑上》孟子曰:“天时不如地利,地利不如人和。

”《孟子;公孙丑下》孟子曰:“得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

”《孟子;公孙丑下》孟子曰:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

此之谓大丈夫。

”《孟子;滕文公下》孟子曰:“不以规距,不能成方员(圆)¨¨¨不以六律,不能正五音。

”《孟子;离娄上》孟子曰:“大人者,不失其赤子之心者也。

”《孟子;离娄下》孟子曰:“君子以仁存心,以礼存心。

仁者爱人,有礼者敬人。

爱人者人恒爱之,敬人者人恒敬之。

”《孟子;离娄下》孟子曰:“鱼,我所欲也。

熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也。

义亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

”《孟子;告子上》孟子曰:“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

”《孟子;告子下》孟子曰:“民为贵,社稷次之,君为轻。

”《孟子;尽心下》孟子曰:“存乎人者,莫良于眸子。

眸子不能掩其恶。

胸中正则眸子了焉;胸中不正则眸子眊焉。

听其言也,观其眸子,人焉瘦哉?”。

八年级上册语文孟子二章原文

八年级上册语文孟子二章原文引言在八年级上册语文教材中,我们将学习到孟子的思想和文章。

其中,在第二章中,我们将认识到孟子的思想观点,了解他对人性和教育的看法。

本文将为您呈现孟子第二章的原文。

孟子二章原文孟子第二章的原文如下:孟子曰:性相近也,习相远也。

性相近也,为礼何以别乎?习相远也,为礼何以同乎?有情,而后兴;有兴,而后广;观乎人之所兴,斯观乎人之所广。

吾未见好德如好色者也。

原文解析孟子在这段原文中表达了他对人性和教育的看法。

以下是对原文的解析:1.性相近也,习相远也。

孟子认为,所有人的本性都是相近的,但因为不同的习惯和教育,人们的行为和思想会有不同的差别。

2.性相近也,为礼何以别乎?习相远也,为礼何以同乎?孟子提出了一个问题:既然人们的本性相近,那么礼仪和规范应该如何区分呢?另一方面,如果人们的习惯和教育相差很大,那么如何让大家达成共识并遵循相同的礼仪和规范呢?3.有情,而后兴;有兴,而后广;观乎人之所兴,斯观乎人之所广。

孟子强调了人的本性与能力之间的关系。

只有有情感的支持,人才能有所成长;只有有兴趣的推动,人才能不断扩展自己的能力。

通过观察人们的兴趣,我们可以了解到他们的才能和潜力。

4.吾未见好德如好色者也。

孟子在这句话中表达了他对人性的看法。

他认为,好德者不如好色者多。

这是一种讽刺和批评,表明许多人更关注外部的诱惑而忽视内在的道德追求。

总结孟子第二章的原文展示了孟子对人性和教育的看法。

他认为人性相近,但由于习惯和教育的不同,人们的行为和思想会有所差异。

他还强调了人的情感对于成长和能力发展的重要性,并批评了那些追求外部诱惑而忽视内在道德的人。

希望通过这篇文档,您对孟子第二章的原文有了更清晰的理解。

孟子二章原文

《孟子二章》生于忧患死于安乐舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。

故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过然后能改,困于心衡于虑而后作;征于色发于声而后喻。

入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

然后知生于忧患,而死于安乐也。

得道多助失道寡助天时不如地利,地利不如人和。

三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。

夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。

城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。

故曰,域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

得道者多助,失道者寡助。

寡助之至,亲戚畔之。

多助之至,天下顺之。

以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【翻译】生于忧患死于安乐舜从田地中被任用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲从鱼盐贩中被举用,管仲从狱官手里获释后被录用为相,孙叔敖从隐居的海边进了朝廷,百里奚从市井之间登上了相位。

所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他的身体经受饥饿之苦,使他受到贫穷之苦,使他做事不顺,(通过这些)来使他的心惊动,使他的性格坚强起来,增加他所不具有的能力。

一个人常常犯错误,这样以后才会改正;内心困惑,思绪阻塞,然后才能有所作为;憔悴枯槁,表现在脸色上,吟咏叹息之气发于声音。

(看到他的脸色,听到他的声音)然后人们才了解他在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有敌对国家的忧患,往往容易亡国。

这样以后,人们才会明白忧患可以使人生存,而安逸享乐使人死亡。

得道多助失道寡助有利于作战的天气时令不如有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势不如作战中的人心所向,内部团结。

方圆三里的内城,方圆七里的外城,包围着攻打它却不能取胜。

《孟子两章》+原文加点字解释、句子翻译

《孟子两章》原文加点字解释、句子翻译得道多助,失道寡助一、重点词语解释:天时(有利作战的天气和时令)不如地利(有利作战的地理形势),地利不如人和(人心所向,内部团结)。

三里之城(内城),七里之郭(外城),环(围)而(表承接)攻之而(却,表转折)不胜。

夫(句首发语词)环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是(这)天时不如地利也。

城(城墙)非不高也,池(护城河)非不深也,兵革(泛指武器装备。

兵,兵器。

革:甲胄,用以护身的盔甲之类。

)非不坚利也,米粟非不多也,委(放弃)而去(离开)之(它),是地利不如人和也。

故曰:域(限制)民不以(靠、凭借)封疆之界(界限),固(巩固)国(国防)不以山溪之(的)险(险要),威(震慑)天下不以兵革之利。

得道(施行仁政)者多助,失道者寡助。

寡助之(到)至(极点),亲戚(内外亲属,包括父系的亲属和母系的亲属。

)畔(通“叛”)之;多助之至,天下顺(归顺,服从)之。

以(凭借)天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子(指上文所说的“得道者”)有(要么)不战,战必胜矣。

二、句子翻译:1.委而去之:意思是弃城而逃。

2.域民不以封疆之界:意思是,使人民定居下来而不迁到别的地方去,不能靠划定的边疆的界限。

3.固国不以山溪之险:巩固国防不能靠山河的险要。

4.威天下不以兵革之利:震慑天下不能靠武力的强大。

5.故君子有不战,战必胜矣:所以君子不战则已,战就一定能胜利。

生于忧患,死于安乐一、重点词语解释:舜发(起,指被任用)于(从)畎亩(田地、田间)之中,傅说举(任用,选拔)于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于土(狱官),孙叔敖举于海,百里奚举于市(集市)。

故天将降大任(责任,使命)于(给)是人也(语气助词,用在前半句末,表示停顿,后半句加以申说),必先苦(使……痛苦)其心志,劳(使……劳累)其筋骨,饿(使……饥饿)其体肤(使他经受饥饿之苦),空乏(资财缺乏。

这里是动词,使他受到贫困之苦)其身,行拂(违背)乱(扰乱)其所为,所以(用来)动(使……惊动)心忍(使……坚强)性,曾(通“增”,增加)益(增加)其所不能(他所不具备的才能)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

所以说,使人们定居下来不迁到别的地 方去,不能只靠划定的边疆的界限,巩固国 防,不能只靠山河的险要,震慑天下不能只 靠武力的强大。能施行“仁政”的君主,帮 助支持他的人就多,不行“仁政”的君主, 支持帮助他的人就少。帮助他的人少到了极 点,兄弟骨肉也会背叛他。帮助他的人多到 了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人 都归顺他的条件,去攻打那连亲戚都反对的 寡助之君。所以(能行仁政的)君主不战则 已,战就一定胜利。

大语文课件 21

有利于作战的天气 有利于作战 注释 时令 的地理形势

人心所向 内部团结

加下划线者课本已注,红色的为重点词语,下同

外城 围 天时不如地利,地利不如人和。三 里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。 夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不 胜者,是天时不如地利也。城非不高也, 池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非 不多也;委而去之,是地利不如人和也。 这 放弃 离开 武器 城墙 护城河

• 应靠施仁政

大语文课件

34

“得道者多助,失道者寡 助”的“道”指的是什么?

• 仁政

大语文课件

35

这一章的论点是什么?

• 天时不如地利,地利不如人和。

大语文课件

36

这一章运用的是什么论证方法

• 设例(“举例论证”之一种) • 对比论证(属于“道理论证”)。

1. 拿天时和地利对比,拿地利与人和对比; 2. 拿得道者与失道者对比。

(对比论证)

大语文课件

40

段

落

层

次

一(第1段)提出中心论点:天时不如地利,地利 不如人和。 二(第2、3段)具体论证天时不如地利,地利不 如人和。 1. (第2段)以对一小城环而攻之而不胜为论据, 论证天时不如地利。 2. (第3段)用虽有高城深池的地利条件却“委而 去之”作论据,论证地利不如人和。 三(第4段)得出结论:得道多助,失道寡助

大语文课件 41

课前复习检测:温故知新

1、孟子名 轲 字 子舆 , 战国 时期 儒 家学派的 代表人物。他主张以“仁政”统一天下。 2、《孟子》是一部记录 孟子 及其弟子言行的书, 七 朱熹 现存 篇,南宋教育家 将《孟子》列为四 书之一。 3、《得道多助,失道寡助》一文开头揭示 中心论点 , 接着从攻、守 两方面分两层进行论证,得出 “ 得道多助 ,失道寡助 ”的结论,进而推出 故君子有不战,战必胜矣。 ” 的结语。 “ 4、得“人和”的实质:得道 。 5、得“人和”的最佳局面是: 天下顺之 。

大语文课件

装备

22

说文解字

兵• 会意字,上面的“来自”是战 斧,下面是两只手。• 原意是武器,兵器。

• “兵革”就是其本意。 • “士兵”是后起意。

大语文课件 23

界限,这里 意思是限制

威慑

划定的 边疆

巩固

故曰,域民不以封疆之界,固 国不以山溪之险,威天下不以兵革 之利。得道者多助,失道者寡助。 寡助之至,亲戚畔之;多助之至, 天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚 之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

大语文课件 32

城非不高也,池非不深也,兵革 非不坚利也,米粟非不多也…… 它们为什么用双重否定句?

• 双重否定句意思最肯定。 • 充分铺写防守一方所具备的“地利” 方面的有利条件,然后陡然一转,说 出失败的结局,使得“地利不如人和” 的结论有了更强的说服力。

大语文课件 33

“域民不以封疆之界,固国不以山 溪之险,威天下不以兵革之利。”这是 从反面说。从正面说,“域民”、“固 国”、“威天下”应靠什么呢?

大语文课件 15

易错问题 《孟子》的作者是谁?

• 是孟子及其门人。

大语文课件

16

小知识:四书

是《论语》《孟子》《大学》 《中庸》的总称。《大学》《中庸》 原是《礼记》中的两篇。南宋时朱熹 将这两篇拿出来单独成书,和《论语》 《孟子》合为“四书”。之后各朝皆 以四书为科举考试范围,因而四书成 了对中国思想文化影响最大的书。

大语文课件

37

天时

不如

而

地利

攻 城 :

环

之

攻

守方

举例证明论点一:天时不如地利

大语文课件 38

守 城 :

守方

城 高

粮多

兵 革 利

池深

攻方

地利

委而去之

人和

39

大语文课件

举例证明论点二:地利不如人和

论点范围

主张(结论)

域民 战 争 治 国 固国 威天下

排比 (反面论证) 得道多助 失道寡助

施 行 “ 仁 政 ”

大语文课件

傅说 50

知识补充:胶鬲举于鱼盐之中

• 胶鬲,周代良臣。为避纣王暴虐,曾做 贩卖鱼盐的商人。被周文王起用,后来 又辅佐周武王成就大业 。

大语文课件

51

知识补充:管夷吾举于士

• 管仲,字夷吾,是我国春秋时期伟大的政治 家、军事家、思想家和经济学家。 • 管仲原为齐国公子纠的臣,公子小白(齐桓 公)和公子纠争夺君位,纠失败了,管仲作 为罪人被押解回国。齐桓公知道他有才能, 即用他为相。他辅佐齐桓公励志改革、富国 强兵,成就丰功伟业。 • 士,狱官。举于士,指从狱官手里被释放并 录用。

大语文课件 27

归纳“之”的不同用法:

1.三里之城,七里之郭

助词,的

2.环而攻之而不胜 代词,它,指城 3.多助之至,天下顺之 代词,它,指

无实际意义 取消句子独立性

大语文课件

施仁政者

28

答 问

大语文课件

29

天时、地利、人和,三者中哪 个是克敌制胜的首要条件? • 当然是“人和”。 • 天时不如地利,地利不如人和。

大语文课件 17

阅读第一章

得道多助 失道寡助

大语文课件

18

朗读 正音:

天时不如地利,地利不如人和。三 里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。 夫环而攻之,必有得天时者矣;然而不 胜者,是天时不如地利也。城非不高也, 池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非 不多也;委而去之,是地利不如人和也。

大语文课件

sù

大语文课件 12

孟子晚年 著书立说

孟子周游列国,但诸侯各国忙于战争,没 有几个君主愿意采纳他的政策。晚年的孟子带 领他的亲密学生万章、公孙丑等 “序《诗》 《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇”—— 整理阐发儒家典籍,把自己的言论、事迹编著 成书。

大语文课件 13

孟子思想

• • • • 民为贵,社稷次之,君为轻 坚信人性本善 后天教育至关重要 富贵不能淫,贫贱不能移, 威武不能屈——此为真正的 大丈夫

大语文课件

30

什么是“人和” ?

• 人和,是内部团结,齐心协力。 • 是下文说的“得道多助”和“天 下顺之”,即人民的支持和拥护。 老师提示:这反映了孟子“民贵君 轻”的政治思想。

大语文课件 31

第1自然段有四个短句代表了 “地利”,并与“天时”与“人和” 相比,它们是: 1. 三里之城 与“天时” 比 2. 七里之郭 3. 城非不高也 与 “人和”比 4. 池非不深也

极点

大语文课件

通“叛” 背叛

极点

24

说文解字

至

• 甲骨文、金文都是一支箭加一横,表示 射到某点,也表示“到达”之意。 • 也表示“到极点”。 • “寡助之 至”“多助之至” 即是这样。

大语文课件 25

译 文

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战 的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战 中的人心所向,内部团结。 (比如一座)方圆三里的小城,只有方圆七里 的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用 四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天 气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战 的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势呀。 城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装 备也并不是不精良,粮食供给也不是不充足,但是 (守城一方还是)弃城而逃,这是因为作战的地理 形势比不上人心向背,内部团结啊。

19

朗读 正音:

故曰,域民不以封疆之界,固 国不以山溪之险,威天下不以兵革 之利。得道者多助,失道者寡助。 寡助之至,亲戚畔之;多助之至, 天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚 之所畔;故君子有不战,战必胜矣。

大语文课件 20

划分句子节奏 域民不以封疆之界,固国不以山 溪之险,威天下不以兵革之利。 • 域民/不以/封疆之界, • 固国/不以/山溪之险, • 威天下/不以/兵革之利。

《孟子》两章

大语文课件 1

孟子:

• 中国仅次于孔子 的 ——亚圣。 • 历史上往往“孔孟” 并称。 • 儒家思想也被称为 “孔孟之道”。

大语文课件 2

孟子

• 前372—前289 • 名轲,字子舆 • 邹(今山东邹城市)人 • 战国时代思想家、教育 家、散文家。

孟子画像

大语文课件

3

孟庙大门

至今山东邹城还 完好地保存着孟庙和 孟府,他们都是全国 大语文课件 重点文物保护单位。

大语文课件

47

注释

起被任用

田地 田间

被选 拔

舜发于畎亩之中,傅说举于版 筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷 吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚 举于市。

集市

大语文课件

狱官

48

知识补充:舜发于畎亩之中

• 舜,上古帝王。姓姚,名重华。曾在历 山(今济南历山县)耕田,以孝著名。 三十岁时,被尧看中起用,后来成了尧 的继承人,尧还把自己的两个女儿娥黄 和女英嫁给他。舜在位48年,南巡时崩 于苍梧,传位于禹。 • 发,起,指被任用。 • 畎亩,田间、田地。

大语文课件 42

指出文中一个通假字

“畔”通 “叛”

大语文课件

43

本章有两组排比句,他们是:

“城非不高也,池非不深也,兵革非不 坚利也,米粟非不多也” “域民不以封疆之界,固国不以山溪之 险,威天下不以兵革之利”。