资政殿大学士尚书左丞赠吏部尚书正肃吴公墓志铭

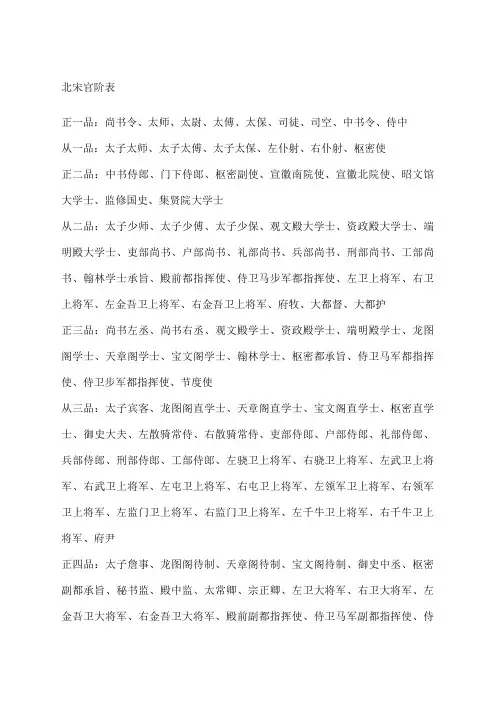

北宋官阶表

北宋官阶表正一品:尚书令、太师、太尉、太傅、太保、司徒、司空、中书令、侍中从一品:太子太师、太子太傅、太子太保、左仆射、右仆射、枢密使正二品:中书侍郎、门下侍郎、枢密副使、宣徽南院使、宣徽北院使、昭文馆大学士、监修国史、集贤院大学士从二品:太子少师、太子少傅、太子少保、观文殿大学士、资政殿大学士、端明殿大学士、吏部尚书、户部尚书、礼部尚书、兵部尚书、刑部尚书、工部尚书、翰林学士承旨、殿前都指挥使、侍卫马步军都指挥使、左卫上将军、右卫上将军、左金吾卫上将军、右金吾卫上将军、府牧、大都督、大都护正三品:尚书左丞、尚书右丞、观文殿学士、资政殿学士、端明殿学士、龙图阁学士、天章阁学士、宝文阁学士、翰林学士、枢密都承旨、侍卫马军都指挥使、侍卫步军都指挥使、节度使从三品:太子宾客、龙图阁直学士、天章阁直学士、宝文阁直学士、枢密直学士、御史大夫、左散骑常侍、右散骑常侍、吏部侍郎、户部侍郎、礼部侍郎、兵部侍郎、刑部侍郎、工部侍郎、左骁卫上将军、右骁卫上将军、左武卫上将军、右武卫上将军、左屯卫上将军、右屯卫上将军、左领军卫上将军、右领军卫上将军、左监门卫上将军、右监门卫上将军、左千牛卫上将军、右千牛卫上将军、府尹正四品:太子詹事、龙图阁待制、天章阁待制、宝文阁待制、御史中丞、枢密副都承旨、秘书监、殿中监、太常卿、宗正卿、左卫大将军、右卫大将军、左金吾卫大将军、右金吾卫大将军、殿前副都指挥使、侍卫马军副都指挥使、侍卫步军副都指挥使、观察使从四品:左谏议大夫、右谏议大夫、光禄卿、卫尉卿、太仆卿、大理卿、鸿胪卿、司农卿、太府卿、国子祭酒、少府监、将作监、司天监、内客省使、节度留后、观察留后正五品:太子少詹事、中书舍人、门下给事中、直龙图阁、直天章阁、直宝文阁、枢密承旨、左骁卫大将军、右骁卫大将军、左武卫大将军、右武卫大将军、左屯卫大将军、右屯卫大将军、左领军卫大将军、右领军卫大将军、左监门卫大将军、右监门卫大将军、左千牛卫大将军、右千牛卫大将军、防御使从五品:太子左庶子、太子右庶子、太常少卿、宗正少卿、客省使、引进使、四方馆使、东上阁门使、西上阁门使、秘书少监、殿中少监、殿前都虞侯、侍卫马军都虞侯、侍卫步军都虞侯、左卫将军、右卫将军、左金吾卫将军、右金吾卫将军、府少尹、团练使正六品:太子左喻德、太子右喻德、左司谏、右司谏、光禄少卿、卫尉少卿、太仆少卿、大理少卿、鸿胪少卿、司农少卿、太府少卿、国子司业、都水使者、军器监、吏部郎中、户部郎中、礼部郎中、兵部郎中、刑部郎中、工部郎中、客省副使、引进副使、四方馆副使、东上阁门副使、西上阁门副使、诸军都指挥使、刺史从六品:少府少监、将作少监、军器少监、司天少监、侍御史、殿中侍御史、监察御史、起居郎、起居舍人、司封郎中、司勋郎中、考功郎中、度支郎中、金部郎中、仓部郎中、祠部郎中、主客郎中、膳部郎中、职方郎中、驾部郎中、库部郎中、都官郎中、比部郎中、司门郎中、屯田郎中、虞部郎中、水部郎中、左骁卫将军、右骁卫将军、左武卫将军、右武卫将军、左屯卫将军、右屯卫将军、左领军卫将军、右领军卫将军、左监门卫将军、右监门卫将军、左千牛卫将军、右千牛卫将军、王府长史、王府司马正七品:左正言、右正言、太常博士、皇城以下诸司使、枢密兵房副承旨、枢密吏房副承旨、枢密户房副承旨、枢密礼房副承旨、吏部员外郎、户部员外郎、礼部员外郎、兵部员外郎、刑部员外郎、工部员外郎从七品:中书主事、门下主事、尚书主事、国子博士、太常丞、宗正丞、秘书丞、殿中丞、皇城以下诸司副使、阁门通事舍人、诸军副都指挥使大都督府司马、京县令正八品:太子中允、太子中舍、太子洗马、太子诸率府率、左赞善大夫、右赞善大夫、大理正、左卫中郎将、右卫中郎将、左金吾卫中郎将、右金吾卫中郎将、左千牛卫中郎将、右千牛卫中郎将、节度行军司马、节度副使、赤县令从八品:太子诸率府副率、中书令史、门下令史、尚书令史、东头供奉官、西头供奉官、左班殿直、右班殿直、秘书郎、著作佐郎、光禄丞、卫尉丞、太仆丞、大理丞、鸿胪丞、司农丞、太府丞、少府丞、将作丞、军器丞、司天丞、诸军都虞侯、留守判官、节度判官、观察判官、县令正九品:大理评事、秘书省校书郎、御史台主簿、太常主簿、宗正主簿、秘书主簿、殿中主簿、光禄主簿、卫尉主簿、太仆主簿、大理主簿、鸿胪主簿、司农主簿、太府主簿、少府主簿、将作主簿、军器主簿、司天主簿、国子助教、指挥使、留守推官、节度推官、观察推官、军事判官、赤县丞从九品:副指挥使、州别驾、州长史、州司马、司理参军、司户参军、司法参军、录事参军、教授、县丞。

[转载]碑文和墓志铭文选(二)

![[转载]碑文和墓志铭文选(二)](https://uimg.taocdn.com/6efd3034bdd126fff705cc1755270722192e59d8.webp)

[转载]碑文和墓志铭文选(二)碑文和墓志铭文选兵部尚书程信⑴墓志铭大明资德大夫、正治上卿,南京致仕兵部尚书兼大理寺卿,赠太子少保、谥“襄毅”,程公墓志铭成化已亥秋九月二十七曰,南京致仕兵部尚书兼大理寺卿休宁程公,卒于正寝。

有司以讣闻,诏赠太子少保、谥“襄毅”,遣官谕祭、营葬。

朝绅咸曰:“一代人豪,而今已矣,可惜!”虽然朝廷于其生加以穹秩,于其休褒以玺书,于其没优以恤典,且有象贤⑵之子昌大其业,是公虽死犹不死,可谓无遗憾矣!既而其子敏政,恸谓予曰:“先生交先君子,三十余年。

仆又曾聆先生一日之教,兹墓中志铭,敢以为托。

”乃志曰。

公讳信,字彦实。

其先闻臣大儒,载在简册,可考。

至讳祉者,仕宋为徽之休宁尉,子孙因家焉。

高祖,讳社,仕元为承奉班都知。

曾祖,讳长吉,妣吴氏。

祖,讳杜寿,国朝洪武间,谪居河间;考,讳晟,俱以公贵,赠兵部尚书兼大理寺卿。

祖妣汪氏、张氏,俱赠夫人。

公以易经中正统辛酉顺天府乡试,明年第进士,授吏科给事中。

已巳,英庙北征,公偕廷臣上疏谏止,不报。

已而师溃“土木”,虏遂南侵,京师严戒,命公守西城。

上言五事,曰:新号令以振军威,募勇敢以备急用,召勤王以遏南侵,设武备以防内变,养锐气以备战守。

皆见采纳。

虏酋也先,自西山一带进薄都城,都督孙镗御之失利,乞领众入城。

公坚持不可,躬督诸军,自城上以火枪、炮石鼓噪为镗声援,虏引去。

景泰元年,命公充副使,持节册封华阳王妃,凡王府有馈遗,悉却之。

归,升左给事中。

辛未九月,英庙还自迤北,居南宫。

公复上中兴固本十事,言皆剀切。

其敬天一事:则当时天象屡变,请景皇帝隆孝友之实,以答天心之仁爱,闻者壮之。

壬申,升山东右参政,总理辽东边饷。

巡抚、都御史寇深,奏仓官吏卒盗粮一石以上者死。

乃造新斛,视旧加二寸,付公。

公立碎而火之。

曰:“使彼真盗,死不足恤,今故为此斛,置人于死地,岂情也哉?”辽卒至今能道其事。

会以忧去。

转四川分巡,所至问民疾苦。

松潘夷人作乱,公偕侍郎罗绮进攻,破其黑虎,三捷诸寨。

姚鼐《内阁学士张公墓志铭》原文及翻译译文

姚鼐《内阁学士张公墓志铭》原文及翻译译文《姚鼐《内阁学士张公墓志铭》原文及翻译译文》这是优秀的文言文翻译译文文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、姚鼐《内阁学士张公墓志铭》原文及翻译译文姚鼐《内阁学士张公墓志铭》原文及翻译姚鼐原文:故资政大夫,内阁大学士兼礼部侍郎桐城张公者,赠光禄大夫讳士维之曾孙,赠光禄大夫讳秉彝之孙,而太傅大学士文端公之子也。

雍正元年,恩诏开会试科。

是时文端公薨,公之兄太保文和公已为户部尚书充会试考官矣。

公以举人倒避不与试。

值特命官别试回避举人,于是公威进士,改庶吉士,投编修,迁左善右,历翰林院侍读学士、詹事府詹事。

今上即位,以公为工部右侍郎。

公在翰林,常充日讲起居注官。

起居注索无条例。

为者繁简任意,漏遗冗赘,不称史体。

公精思为之,寒暑在馆,十余年,编在详瞻,上以为善于其职。

于是,公以工部侍郎兼起居注官事,本朝官不为翰林而仍职注记着,独公为然。

为工部侍郎数年,转内阁学士兼礼部侍郎,又二年,遵告归。

公为人诚朴笃谨,细微必慎。

每当入朝,自书职名读之,曰:“某官张某”。

又屈指计之曰几字,视纸上三四而后散出。

奉使督江苏学政,遇试士日,公服竟日,燕处不脱。

人问之,公曰:“取士,国重典也,敢忘共乎?”其为侍郎,谨奉法度而绝阿私。

既告归,则益以旧德笃行自守,所为丧祭礼制,多合于古,足为法式。

其自奉甚陋,或人所不堪,虽其家人皆窃笑之;然至族党有缓急,出千百金不惜也。

未尝私受人一钱。

门生某为江西巡抚,过公居,奉数百金为寿,公曰:“吾幸足衣食,安用汝金为?”又有以人参寄公者,公曰:“吾生平无病,乌用参?”少为宰相子,久居京师冠矗之间,而终无世故态,遇人无贵贱,率意而言,必忠必信,是以天下之士,皆谓公长者。

公讳廷象,字桓臣,兄弟六人,其四皆贵。

公之归也,礼部侍郎及太保前后皆告老,而公罹后没。

上闻,顾谓左右曰:“张廷彖胸兄弟皆旧臣贤者,今尽矣!安可得也?”因叹息久之。

公卒于乾隆二十九年,年八十有四。

[宋]参知政事吴育墓志铭

![[宋]参知政事吴育墓志铭](https://uimg.taocdn.com/6960ce0411661ed9ad51f01dc281e53a580251d1.webp)

[宋]参知政事吴育墓志铭吴育:庆历中,任枢密副使,拜参知政事。

官终资政殿大学士,尚书左丞、知河南府兼西京留守司。

赠吏部尚书,谥“正肃”。

【资政殿大学士尚书左丞赠吏部尚书正肃吴公墓志铭〈嘉祐四年〉】嘉祐四年十一月丁未,资政殿大学士、金紫光禄大夫、尚书左丞、知河南府兼西京留守司、上柱国、渤海郡开国公、食邑二千八百户、食实封八百户、赠吏部尚书、谥曰正肃吴公,葬于郑州新郑县崇义乡朝村之原。

吴氏世为建安人,自高、曾以来皆葬建州之浦城,至公始葬其皇考于新郑。

公讳育,字春卿。

为人明敏劲果,强学博辩。

能自忖度,不可,守不发;已发莫能屈夺。

天圣中,与其弟京、方俱举进士,试礼部为第一,遂中甲科,而京、方皆及第。

当是时,吴氏兄弟名闻天下。

公初以大理评事知临安、诸暨二县,迁本寺丞知襄城县。

举才识兼茂、明于体用,策入三等。

迁著作佐郎,直集贤院,通判苏州,同知太常礼院,三司户部、度支二判官,知谏院,修起居注,知制诰,判太常、大理二寺,吏部流内铨,史馆修撰,累迁起居舍人,为翰林学士。

久之,迁礼部郎中,以学士知开封府。

公为政简严,所至,民乐其不扰,去虽久,愈思之。

初,秦悼王葬汝州界中,其后子孙当从葬者与其岁时上冢者不绝,故宗室,宦官常往来为州县患。

公在襄城,每裁折之。

宗室、宦官怒,或夜半叩县门索牛驾车以动之,公辄不应,及旦,徐告曰:“牛不可得也。

”由是宗室、宦官曰:“此不可为也”,凡过其县者,不敢以鹰犬犯民田,至他境矣,然后敢纵猎。

其治开封,尤先豪猾,曰:“吾何有以及斯人,去其为害者而已。

”居数日,发大奸吏一人流于岭外,一府股栗。

又得巨盗积赃万九千缗,狱具而辄再变,众疑以为冤,天子为遣他吏按之,卒伏法。

由是京师肃清。

方元昊判河西,契丹亦乘间隳盟,朝廷多故,公数言事,献计画。

自元昊初遣使上书,有不顺语,朝廷亟命将出师,而群臣争言竖子即可诛灭。

独公以谓元昊虽名藩臣,而实夷狄,其服叛荒忽不常,宜示以不足责,外置之。

且其已僭名号,夸其人,势必不能自削以取羞种落,第可因之赐号若国主者,且故事也,彼得其欲宜不肯妄动。

【墓志铭】明代资政大夫崔恭墓志铭

【墓志铭】明代资政大夫崔恭墓志铭皇明成化乙亥冬十二月四日,致仕南京吏部尚书崔公卒于家。

疏闻,诏遣官谕祭、营葬,赠太子少保,谥“庄敏”。

同朝旧臣无不交相叹惜。

惟某与公相知三十五年,谊宜志而铭。

状谓:公讳恭,字克让。

其先博陵人,汉侍御史朝之裔。

朝十一世孙曰伯谦者,徙柏乡,至曾祖讳至刚,仕元为镇抚,再徙顺德广宗,因家焉。

妣,某氏。

祖,讳文秀;考,讳斌,俱以公贵,累赠南京吏部尚书。

祖妣,张氏,继喻氏,俱赠夫人。

公年二十七,中顺天府乡试,正统丙辰第进士,授户部主事,即有能誉。

提督延绥边储,出纳有法。

居无何,用杨文定公荐,知东莱。

东莱号难治,公至,举行六事,尤加意学校。

先是府库坏圯,烂过海布若干万,守库之民苦之。

公命工别构三十间,复疏于朝,量布及楮币之过海者,余悉折军士月粮。

不逾年用,尽归守库之民八百余。

戊辰,莱大旱蝗,公躬督捕,发郡县仓,劝富民粟赈之。

又奏免胶州、即墨诸处逋民粮草,民赖以全活者,无虑千余。

昌邑童子史奇、李春,坐流言系狱。

佥事古镛必欲置之死地。

公曰:“童子何知?”力辨其枉,又遣为邑庠第子员。

高密商人寓于掖县,盗窃其货以去,捕者疑其家孙消息所为。

同知吴佑执孙考讯,诬服。

公以未获贼,疑之。

祷于城隍祠,阳令机兵于军营搜检,阴使人于四门城楼侦之。

已而,盗果委其货于外,侦者擒其人来,孙获免。

又如辨即墨寡妇之执翁奸,潍县民妇之误人为盗,其迹尤奇。

已巳,虏酋也先,率丑类犯京师。

公闻之,泣曰:“此臣子效力之秋也。

”乃多方集民兵若干,各给器械,委官统领,先期勤王。

虏既退,公卿大臣皆以为忠。

六载之间,威惠大行,美政播在人口,不可枚举。

百姓爱之如父母,军士长之如神明。

莱人有“古之杨,今之崔”之谣。

盖杨震旧为莱州刺史云。

景泰壬申,升湖广右布政使。

初,湖藩自布政以下,鱼、菜、油、烛、茶、果之类咸取办于下,公一切革去之。

苗贼侵武冈,公督馈饷,训饬民兵往剿之,贼闻其来,相率归服。

岳州报:公安、剑利流民擅相杀害,公曰:“为今之计,惟镇之以静而已。

闽北古代宰相全传(1)

- 1 -闽北古代宰相全传(1)闽北物华天宝、地灵人杰,历代名人辈出;特别是在两宋时期,经济繁荣,文化昌盛,人杰挺生。

涌现出游简言、章得象、吴育、陈升之、吴充、章惇、黄履、章楶、范致虚、李纲、黄潜善、刘珙、袁说友、任希夷、真德秀、蔡抗、徐荣叟、徐清叟、杨荣等19名宰相。

游简言游简言,字敏中,生于五代后梁乾化二年(914年)。

福建建安(今建瓯)人。

父恭,唐末进士。

入吴为驾部员外郎,知制浩。

游简言少孤力学。

起家为秘书省正字。

李昪镇金陵,以简言为户曹参军,掌元帅府书檄,迁观察巡官。

李昪受吴禅,为中书舍人。

一时典册,皆出其手。

南唐保大元年(943年),李昪立,迁翰林博士,中书侍郎。

简言不附权贵,李昪颇重其为人,命判中书省兼吏、兵部选事,裁仰侥幸,憎疾者众,选人邵唐上书,要斩简言。

李璟认为邵唐挟私忿谤,将邵唐杖流饶州。

迁都豫章,立吴王为太子,留西都监国,以简言为辅。

简言力辞说:“久备近臣,不忍去帷幄。

”李璟嘉其一心事主,拜为吏部尚书、知省事。

简言亲治簿书,督责严峻,慎谨用才。

后任左仆射兼门下侍郎,同平章事。

因病请辞,不许。

宋开宝二年(969年)病卒,谥宣靖。

章得象章得象(978~1048年)字希言,福建浦城人,宋太平兴国三年(978年)生;自幼天资聪颖,颇受乡里好评。

咸平五年(1002年),登进士第,授大理评事;知玉山县,迁大理寺丞。

宋真宗东封泰山时,章得象以殿中丞签书、兖州观察判官事,知台州;历南雄州,徙洪州。

真宗命近臣推荐才德兼备者奏闻,翰林学士刘筠、龙图阁直学士吕夷简、知制诰张师德等联牍推荐章得象。

经召试,被授职方员外郎,直史馆,入三司度支部为判官,历刑部祠部郎中,改刑部曹等职。

杨亿以为章得象深厚有容,力荐之。

天圣四年(1026年),章得象迁翰林学士承旨,任职勤勉,以至在亲长去世时,皇帝下诏“夺服”,不准其辞官请假回乡治丧。

史籍称其“公于诰命得轻重体要,进无盈褒,退无溢尤;至它诏令皆便时制宜,使听命施行者遍晓。

资政殿大学士尚书左丞赠吏部尚书正肃吴公墓志铭

资政殿大学士尚书左丞赠吏部尚书正肃吴公墓志铭欧阳修【参考译文】吴育,字春卿。

吴公处置政事制定法规条令简便易行而不可冒犯。

当初,秦悼王被安葬在汝州地界,他的子孙死后应来陪葬,后来每年一定时节来上坟祭奠的人不绝于道,所以那些皇亲国戚,以及朝廷派来的宦官常常来来往往,大肆索求扰乱州县。

吴育在襄城时经常抑止、摧折这些事情。

从此那些皇亲国戚,以及朝廷派来的宦官大凡经过他治理的地方,不敢放纵鹰犬侵暴民田。

他在开封任府尹的时候,特别首先对那些豪强奸猾的人(十分注意),他说“我用什么办法来对付这些人呢,除去那些对老百姓为非作歹的人罢了。

”过了几天,(吴公)揭露出一个非常奸恶的官吏,把他流放到岭外,整个开封府极度恐惧。

从此京师社会安定太平,法纪严明。

当元昊在黄河以西地区谋反的时候,契丹也乘这期间毁弃盟约,此时朝廷对外多事故。

吴公多次上书谈论此事,出计策谋划。

自从元昊当初派使者送来奏章,其中藏有不顺从的言辞,朝廷即刻将要出兵(讨伐),并且朝中群臣争相说(像元昊这样的)小人应该即刻将他诛灭。

惟独吴公认为元昊虽然名义上是藩臣,实际上只是一个夷狄(跳梁小丑),而且他顺服反叛无常,应表示(他)不值得我们朝廷惩罚,把他搁在一边不去理会。

而且他已经越分使用帝王车马服饰,向别人夸耀,势必不能自动废除,而在他的种族部落中自取其羞。

只可乘机赐他诸如国主的的名号。

况且按旧例,(像这一类的人)他们得到了他们想要得到的(名号),就不会轻举妄动了。

然而当时(朝廷)正决意一定要讨伐(元昊),所以(群臣)都认为吴公的话不对。

而后诸将有很多丧失军队,历时很久没有战功,而后元昊也归顺了朝廷。

天子免除他的罪过,最终封他为夏国国主。

因此朝议的人才悔恨没有采纳吴公的建议,而使中原财力空虚国力枯竭。

庆历五年三月,拜任参知政事,和丞相贾昌朝在皇上面前(因唐询要求废除科举的事)争论,皇上左右侍臣都惊慌失色,吴公仍辩论不止,进而说:“臣进行争辩,是职责所在,但力不能胜,希望罢免臣的官职,不敢再争。

高考语文 文言文

【例题】孙程字稚卿,涿郡新城人也。

安帝时,为中黄门,给事长乐宫。

时邓太后临朝,帝不亲政事。

小黄门李闰与帝乳母王圣常共谮太后兄欲废帝,立平原王翼,帝每忿惧。

及太后崩,遂诛邓氏而废平原王,封李闰雍乡侯;小黄门江京以功封都乡侯,食邑各三百户。

闰、京并迁中常侍,与中常侍樊丰、黄门令刘安扇动内外,竞为侈虐。

又帝舅大将军耿宝、皇后兄大鸿胪阎显更相阿党,遂枉杀太尉杨震,废皇太子为济阴王。

明年帝崩,立北乡侯为天子。

显等遂专朝争权,乃讽有司奏诛樊丰,废耿宝,及党与皆见死徙。

十月,北乡侯病笃。

程谓济阴王谒者长兴渠曰:“王以嫡统,本无失德,先帝用谗,遂至废黜。

若北乡疾不起,共断江京、阎显,事乃可成。

”渠等然之。

又中黄门南阳王康,先为太子府史,自太子之废,常怀叹愤。

北乡侯薨,阎显白太后,征诸王子简为帝嗣。

未及至,程遂与王康等十八人聚谋于西钟下,皆截单衣为誓,入章台门。

时,江京、刘安及李闰、陈达等俱坐省门下,程与王康共就斩京、安、达。

以李闰权势积为省内所服,欲引为主,因举刃胁闰曰:“今当立济阴王,无得摇动。

”闰曰:“诺。

”于是扶闰起,俱于西钟下迎济阴王立之,是为顺帝。

阎显时在禁中,忧迫不知所为。

小黄门樊登劝显发兵,以太后诏召越骑校尉冯诗、虎贲中郎将阎崇,屯朔平门,以御程等。

显弟卫尉景遽从省中还外府,收兵至盛德门。

程传召诸尚书使收景。

尚书郭镇时卧病,闻之,即率直宿羽林出南止车门,逢景从吏士,拔白刃,呼白:“无干兵。

”镇即下车,持节诏之。

景曰:“何等诏?”因斫镇,不中。

镇引剑击景堕车,左右以戟叉其匈,遂禽之。

送廷尉狱,即夜死。

旦日,令侍御史收显等送狱,于是遂定,封程为浮阳侯,食邑万户。

程临终,遗言上书,以国传弟美。

帝许之,而分程半,封程养子寿为浮阳侯。

四年,诏宦官养子悉听得为后,袭封爵,定著乎令。

(选自《后汉书·孙程传》,有删改)【题干】把句子翻译成现代汉语。

(1)小黄门李闰与帝乳母王圣常共谮太后兄欲废帝,立平原王翼,帝每忿惧。

元稹《有唐赠太子少保崔公墓志铭》原文及翻译译文

元稹《有唐赠太子少保崔公墓志铭》原文及翻译译文1、元稹《有唐赠太子少保崔公墓志铭》原文及翻译译文元稹《有唐赠太子少保崔公墓志铭》原文及翻译元稹原文:公讳倰,字德长。

宣州观察使崔衍状为南陵,会南陵赋钱三万,税输之户天地相远,不可等度,由是岁累逋负,人被鞭迫。

公始至,一旦命负担者三四人,悉以米盐醯①酱之具置于担,从十数辈,直抵里中佛舍下,因召集老艾十余人与之坐。

遍谓里中:“赋输之粗等者,吾不复问;贫富高下之大不相当,亟言之。

不言,罪且死;不实,罪亦死。

”既言之,皆笔于书,然后取所负米盐醯酱,饱所从而去。

又一里亦如之。

凡十数日,尽得诸里所传书,因为户输之籍,有自十万钱而降于千百者,有自千百钱而登于十万者。

卒事悬于门,莫敢隐匿者,是岁前逋负尽入焉。

宣使骇异之,当去复留者凡七载。

歙州阙刺史,府中宾皆愿去,宣使不遣去,以公摄理之,用能也。

累迁转运判官。

会朝廷始置两税使,俾之听郡县,襄州湖鄂之税皆莅焉。

公乃取一大吏劾其赃,其余眇小不法者牒按之,所莅皆震竦。

岁余计奏,宪宗皇帝深嘉之。

会凤翔阙节度,宰相奏名皆不可,上曰:“得之矣。

”以公为凤翔节度观察处置使。

先是岐吴诸山多椽栎柱栋之材、薪炭粟刍之数,京师藉赖焉。

负气势者名为相市,实出于官,公则求者无所与。

由是负气势者相与皆怨恨,又无可为毁,乃扬言曰:“以崔之峭削廉隘,好是非人,士众不愿久为帅。

”陛下一旦问宰相,予虽心知其不然,然亦惑于众口,卒不能坚辨上意,赖上仁圣不受谗,乃以公为河南尹。

理河南不旬月,家家自谓有崔尹,卒吏无敢过其门。

识事者皆曰:“五十年无是尹都者。

”是岁七月抗疏云:“臣七十当致仕。

”词意不可遏,朝廷嘉之。

近世未有心胆既强,声势方稳,而能自引去者。

明年春,暴疾薨于家。

予与公更相知善有年矣。

考公之所尚,仁孝友爱,内外死丧婚嫁之不能自持者,莫不己任之。

为理尚严明,勤于举察,胥吏辈始皆难于公,然而终卒无大过。

词色朗厉,若不可支梧②,然而下于己者,能以理决之,无不即时换己见。

宋尚书司封郎中孙公墓志铭

宋尚书司封郎中孙公墓志铭【原文】宋尚书司封郎中孙公墓志铭【宋】王安石公讳锡,字昌龄。

曾祖钊,祖易从,父再荣,皆弗仕。

公以天圣二年进士起家和州历阳、无为巢二县主簿。

改镇江军节度推官。

知杭州仁和县。

籍取凶恶,戒以不改必穷极案治,而治其余一以仁恕,故县人畏爱之。

三年,乃用举者以集庆军节度掌充国子监直讲。

七年,乃用举者召试集贤校理。

坐考锁厅①进士举籍中有不中格者两人,降监和州清酒务。

会明堂恩召还,同判尚书刑部。

先时主者多持事往决于中书,公独视法如何,不往。

戎州人向吉等操兵贾贩,恃其众,所过不输物税,州县捕逐,皆散走。

成都钤辖司奏请逮捕亲属系狱,至更两赦。

有诣阙诉者,刑部详覆官以为特敕遇赦不原者,虽数赦,犹论如法。

公独奏释之,凡释百二十三人。

公于议法多如此。

复为开封府推官,当随尹奏事,仁宗问大辟②几何,且以慎刑爱人为戒。

公因奏开封敕有重于编敕③而当改者数事,仁宗皆以为然。

它日,问尹以公姓名,称之。

道士赵清贶出入庞宰相家,受赇,御史以劾庞,府治实清贶自为,庞不知也。

御史又劾府希宰相指,仁宗亦疑,乃悉罢知府、推判官,而以公知太平州。

上以公提点淮南路刑狱。

在淮南二年,所活大辟十三人,所举多善士,未尝听人请属。

还为三司户部判官,求知宣州,许之。

至则召五县令,约以州所下书有不便封还,故县得自为政而州无事。

又知舒州,发常平、广惠仓以活陈、许流人。

计口量远近给食遣去,去者率钱买香焚之府门以祝公,至或感泣。

初,提点刑狱恐聚流人为盗,又惜常平、广惠仓,数牒止公,不听。

佐属皆争曰:“不可。

”公行之自若。

比代去,州人阖城门留之,薄暮,与争门乃得出,遂以老告致事。

今上即位,迁司封,赐金紫。

以熙宁元年正月十二日卒,年七十八。

(选自王安石《王文公文集》)【注释】①考锁厅:宋代科举考试中的一种特殊形式,是专门为有官位的人举行的一种单独考试。

②大辟:古五刑之一,初谓五刑中的死刑,俗称砍头,隋朝后泛指一切死刑。

③编敕:将皇帝的命令上升为一般法律形式的立法程序。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

资政殿大学士尚书左丞赠吏部尚书正肃吴公墓志铭

欧阳修

公讳育,字春卿。

公为政简严。

初,秦悼王葬汝州界中,其后子孙当从葬者与其岁时上冢者不绝,故宗室、宦官常往来为州县患。

公在襄城,每裁折之。

由是宗室、宦官凡过其县者,不敢以鹰犬犯民田。

其治开封,尤先豪猾,曰:“吾何有以及斯人?去.其为害者而已。

”居数日,发大奸吏一人,流于岭外,一府股栗。

由是京师肃清。

吴公名育,字春卿。

吴公治理政事简明严谨。

当初,秦悼王埋葬在汝州地面,在这之后,应当跟从埋葬的和在节日时候上坟的子孙络绎不绝,所以,常常来往的宗室官宦就成为州县的祸患。

吴公在襄城(任职时),常常摧折惩治他们。

因此,凡是经过他县治的宗室、官宦,不敢让手下践踏农田。

他治理开封,尤其先(惩治)那些强横狡猾的人,说:“我有什么(办法)惠及(开封府)这些百姓?(只有替他们)铲除那些危害百姓的人罢了。

”过了几天,(吴公)揭露出一个非常奸恶的官吏,把他流放到岭外,整个开封府极度恐惧。

因此京师整肃清净。

方元昊叛河西,契丹亦乘间隳盟,朝廷多故。

公数言事,献计画。

自元昊初遣使上书,有不顺语,朝廷亟命将出师,而群臣争言竖子即可诛灭。

独公以谓元昊虽名藩臣,而实夷狄,其服叛荒忽不常,宜示以不足责,外置之。

且其已僭名号,夸其人,势必不能自削,以取羞种落,第可因之赐号若国主者。

且故事也,彼得其欲,宜不肯妄动。

然时方锐意于必讨,故皆以公言为不然。

其后师久无功,而元昊亦归过自新,天子为除其罪,卒以为夏国主。

由是议者始悔不用公言,而虚弊中国。

李元昊刚刚在河西反叛,契丹也乘机撕毁了(与大宋的)盟约,国家(开始)多次发生变故。

吴公多次议论国家大事,献上(拯救国家的)谋略。

原先当初,李元昊派遣使者上书时,书信里有不敬的话语,朝廷赶紧命令大将出征,群臣也争着说这个家伙立刻就可诛灭。

只有吴公认为李元昊虽然名义上是藩臣,实际上是蛮夷之邦,他们臣服反叛反复无常,应当告诉人们(他们)不值得责罚,用对待外邦的办法处置这件事。

况且他已经僭称了(皇帝)名号,向他的国人夸耀,其势一定不能自己削除名号,而被他的族人取笑,只可以顺水推舟赐给他像国主这样的封号。

况且按照旧例,他得到了他想要的东西,应该不会再轻举妄动了。

但是当时人们正一心想要讨伐,所以都认为吴公的话是不对的。

那以后军队长久不能取胜,而李元昊也认罪自新,天子就免除了他的罪行,最终敕命他为夏国主。

因此朝议的人才悔恨没有采纳吴公的建议,而使中原财力空虚国力枯竭。

庆历五年三月,拜参知政事。

与贾丞相争事上前,上之左右与殿中人皆恐色变,公论辩不已,既而曰:“臣所争者,职也;顾力不能胜矣,愿罢臣职,不敢争。

”上顾.公直,乃复以为枢密副使。

居岁余,大旱,贾丞相罢去。

御史中丞用《洪范》言大臣廷争为不肃,故雨不时若。

因并罢公,以给事中知许州,又知蔡州。

州故多盗,公按令,为民立伍保而简其法,民便安之,盗贼为息。

庆历五年三月,(吴公)被任命为参知政事。

和贾丞相在皇上面前争论事情,皇上身边的人和殿中大臣都惊恐失色,吴公谈论争辩个不停,不久说道:“我这样争论,这只是我的职守;只是(我的)能力不能胜任啊,希望免去我的职务,(我才不敢争论了)。

”皇上考虑到吴公的正直,就又任命他为枢密副使。

过了一年多,(天下)大旱,贾丞相被罢免离职。

御史中丞根据《洪范》说大臣在朝廷上争论是不恭敬的事,所以雨没有顺应天时(而下)。

于是一并罢免了吴公,(让他)以凭给事中的身份担任许州知州,又担任蔡州知州。

蔡州原先有很多盗贼,吴公巡视当地,发布法令,为百姓建立伍保制度,并且

简化法令,百姓因此获得便利可以安居,盗贼因此平息了。

自公罢去,上数为大臣言吴某刚正可用。

每召之,辄以疾不至,于是召还,始侍讲禁中。

庞丞相经略河东,与夏人争麟州界,亟筑栅于白草。

公以谓约不先定而亟城,必生事。

遽以利害牒河东移书庞公且奏疏论之,皆不报.。

已而夏人果犯边,杀骁将郭恩,而庞丞相与其将校十数人皆以此得罪,麟、府遂警。

公前在河南,逾月而去,河南人思之,闻其复来,皆欢呼逆.于路,惟恐后。

其卒也,皆聚哭。

自从吴公罢官离去,皇上多次对大臣们说,吴公刚正不阿,值得任用。

(皇上)每次召见他,(吴公)总是称病不到,于是召他还朝,开始在宫廷中侍从讲经。

庞丞相担任河东经略,与夏人争夺麟州地界,多次在白草修建栅栏。

吴公认为不先约定好了就急着修城,一定会滋生事端。

立即发文给河东府讲清利害关系,并写信给庞公,而且上奏章议论此事,都没有(得到)回复。

不久夏人果然进犯边境,杀了骁将郭恩,而庞丞相和他手下将校十几个人都因此获罪,麟州、河东府于是形势紧张。

吴公先前在河南(任职),过了一个月就离开了,河南人思念他,听说他又来了,都到路上欢呼着迎接他,惟恐落后。

他去世后,(百姓们)都聚在一起痛哭。

公享年五十有五,以嘉祐三年四月十五日卒于位,诏辍朝一日。

吴公享年五十五岁,嘉祐三年四月十五日,在官位上去世,(皇上)下诏休朝一天。

(节选自《欧阳文忠公文集》)

5.(4分)(1)铲除(2)考虑(3)回复(4)迎接

6.(10分)(1)过了几天,(吴公)揭露出一个非常奸恶的官吏,把他流放到岭外,整个开封府极度恐惧。

(3分)

评分建议:发、股栗、语句通顺各1分。

(2)因此朝议的人才悔恨没有采纳吴公的建议,而使中原财力空虚国力枯竭。

(3分)

评分建议:由是、虚弊、语意通顺各1分。

(3)御史中丞根据《洪范》说大臣在朝廷上争论是不恭敬的事,所以雨没有顺应天时(而下)。

(4分)

评分建议:廷、肃、宾语前置句、语意通顺各1分。

7.(2分)遽以利害牒河东/ 移书庞公/ 且奏疏论之

8.(3分)①实为夷狄,反复无常;②自封名号,不可自削;③彼得其欲,不肯妄动。