人力统计学 第三章 生活日分配统计

人力资源统计学 第三章 生活日分配统计

三 、工作时间利用程度分析

3 工作时间损失的经济分析 按工日和工时分别计算: A 对企业产生影响:产量减少 B 企业人工费用损失分析:人工费多支出 C 企业工资损失分析:多支付工资

4 加班加点程度分析 A 加班加点比重指标 B 加班加点强度指标: C 加班加点的工资支付分析

第三节、非工作时间利用统计

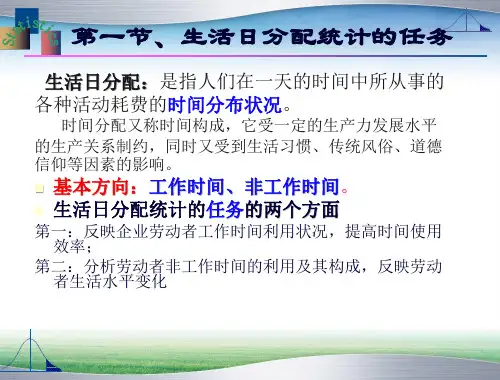

第一节、生活日分配统计的任务

生活日分配:是指人们在一天的时间中所从事的 各种活动耗费的时间分布状况。

时间分配又称时间构成,它受一定的生产力发展水平 的生产关系制约,同时又受到生活习惯、传统风俗、道德 信仰等因素的影响。

基本方向:工作时间、非工作时间。 生活日分配统计的任务的两个方面

第一:反映企业劳动者工作时间利用状况,提高时间使用 效率; 第二:分析劳动者非工作时间的利用及其构成,反映劳动 者生活水平变化

二 、非工作时间分配统计的意义 1 分析非工作时间的不断延长,反映社会进步 2 分析非工作时间的利用状况,减少必须支付时间 3 分析闲暇时间的利用状况,促进人的全面发展 三 、非工作时间分配的统计指标和表式 1 上下班路途时间 2 个人生理需要时间 3 社会伦理需要的时间 4 闲暇时间

一般采用抽样技术,对合理数目的劳动者全天活动登记,单位:分钟, 调查周期:一周

1 工作时间的概念 工作时间是指劳动者从事有酬社会劳动所花费的时间。 工作时间不包括为上班而必须耗费的路途时间和午休时间 (工间操时间则应包括在内),也不包括自愿留下做好事而 耗费的时间。

2 工作时间计量单位一般为:工日、工时、分钟。 一个劳动者工作一个轮班时间,称为一个工日。 不仅包括实际从事本职工作的时间和末从事本职工作的时 间(如停电、停工待料等)还包括非全日缺勤的时间。 使用“工时”作为计量单位通用性更强。

统计学第三章笔记

统计学第三章笔记最近在学统计学,这第三章可真是让我印象深刻啊!这一章主要讲的是数据的收集、整理和展示。

说起来好像挺简单,但里面的门道可多了去了。

就拿数据收集来说吧,以前我总觉得收集数据不就是随便问问、随便记记嘛。

可学了这章才知道,这里面的讲究可大了。

比如说,你要确定收集数据的目的是什么,是为了了解市场需求,还是为了评估产品质量?目的不一样,收集的方法和对象也就大不相同。

就拿我前段时间做的一个小调查来说吧。

我想知道我们小区居民对小区停车位紧张问题的看法。

一开始,我想得可简单了,就拿着个本子在小区门口见人就问。

结果呢,有的人行色匆匆,根本不理我;有的人随便应付几句,也说不到点子上。

后来我才发现,这样的收集方法太盲目了。

我回去好好琢磨了一下,重新制定了计划。

我先在小区的业主群里发了个简单的通知,告诉大家我要做这个调查,并且说明了调查的目的和意义,希望大家能支持。

然后,我把调查问卷分成了线上和线下两种方式。

线上的通过问卷星来收集,线下的我选择在小区人多的地方,比如小广场、超市门口设点,专门找那些看起来不忙、愿意交流的居民来填写。

为了让问卷更有针对性,我可花了不少心思。

问题不能太多,不然人家会嫌烦;也不能太简单,否则收集不到有用的信息。

我把问题分成了几个部分,比如居民目前的停车情况,每天找车位花费的时间,对小区停车位规划的建议等等。

而且,每个问题都提供了几个选项,方便大家回答。

在收集数据的过程中,我还遇到了一些有趣的事儿。

有个大爷特别热情,拉着我聊了半天,从小区的历史讲到现在的管理问题,差点把我带偏了。

还有个大妈,对停车位的问题特别有意见,一个劲儿地跟我抱怨,我都插不上话。

不过通过和他们的交流,我也更深入地了解了大家的想法和需求。

数据收集完了,接下来就是整理。

这也是个繁琐但重要的工作。

我把线上线下收集到的问卷都汇总到一起,先进行筛选,把那些填写不完整或者明显乱填的去掉。

然后,对每个问题的答案进行分类统计。

第三章--统计整理-幻灯片(1)

如某班学生按年龄分组:17岁,18岁,19岁, 20岁, 21岁,22岁。

组距式分组

将作为分组依据的数量标志的整个取 值范围依次划分为若干个满足互斥性

和包容性的区间,用这些数值区间作

为组的名称。

某班学生统计 学原理成绩分 组

60分以下 60—70分 70—80分 80—90分 90分以上

组距式分组中的一些概念 《统计学原理》第三章 统计整理

对教师 的分类

按性别分类

男性 女性

高级 按职称分类 中级 共计7组

初级 2+3+2

青年 按年龄分类

中年

复合分组体系

对教师 的分类

按性别 分类

按职称 分类

按年龄 分类

《统计学原理》第三章 统计整理

共计12组 男 2×3×2

女 高级

中级

初级 青年 中年

《统计学原理》第三章 统计整理

统计资料的再分组

• 统计资料的再分组就是把统计分 组资料按某种要求,重新划定各 组界限,再将资料中的单位数或 比重分布重新做出调整。

对总体单位而言,是“合”,即将性质相同的 个体组合起来,在同一组内则保持着相同的性 质。

分组

《统计学原理》第三章 统计整理

25%

33%

分组前

分组后

42%

作用:1·区分事物的性质

例:按所有制性质划分,我国现有8种经济类型:

国有经济;集体经济;私营经济;个体经济 联营经济;股份制经济;外商投资经济;港 澳台投资经济

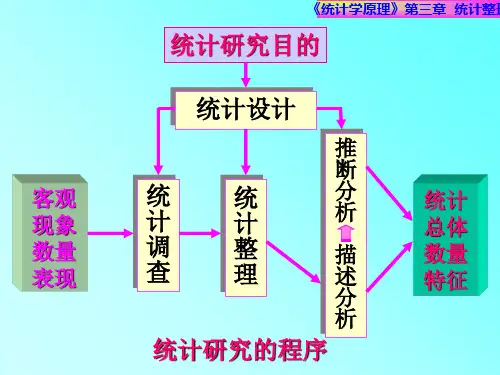

将统计调查得到的原始资料进行科

统计整理 学的分类和汇总,使之成为系统化、

条理化的综合资料,以反映研究总 体的特征。

地位 是统计调查的继续,统计分析的前提 和基础,起着承前启后的作用。

人力统计学 第三章 生活日分配统计

• 第三节 非工作时间分配统计 • 一、非工作时间的概念与计算 • 1、非工作时间指劳动者从事有酬社会劳动 之外的其他活动而占用的时间。 • 2、非工作时间的计量单位一般选用“分 钟”。 • 3、非工作时间可分为如下两大类: • (1)必须支付的时间。这是满足个人生理 个人生理 和社会伦理 社会伦理的要求而必须支付的时间。 社会伦理 • (2)可自由支配的时间(简称闲暇时间)。

• 二、开展非工作时间分配的统计,其意义 主要表现为: • (1)通过分析非工作时间的不断延长,来 反映社会生产力水平的提高。 • (2)分析非工作时间的利用状况,提出减 少必须支付的时间社会措施。 • (3)分析闲暇时间的利用状况,促进人的 全面发展。

• 三、反映非工作时间分配的主要指标有: • (1)上下班路途时间 • (2)个人生理需要的时间:睡眠、用餐、医疗保 健 • (3)社会伦理需要的时间:购买商品、做饭、缝 洗、维修房屋、照看老人、承担社会义务、其他 • (4)闲暇时间:社会性活动、学习、文娱休息、 旅游、教育子女、体育锻炼、宗教、其他 • 非工作时间分配统计表: • (1)上下班路途时间 • (2)个人生理必需的时间 • (3)社会伦理必需的时间 • (4)可自由支配时间

• (二)两种工作时间数量指标的联系与差 异 • P55

• • • • • • • •

•

三、工作时间利用程度分析 (一)、工作时间利用基本分析 工作时间利用指标 1.出勤率 出勤工日(时)数 出勤率(%)=——————————×100% % =—————————— 100% 制度工日(时)数 2.出勤时间利用率

• (三)工作时间损失的经济分析 • 1、对企业产生影响的分析:产量减少=损 失工日(时)*日(小时)劳动生产率 • 2、企业人工费损失分析:人工费多支出= 损失工日(时)*每工日(时)人工成本 • 3、企业工资损失分析:多支付工资=损失 工日(时)*日(时)平均工资

《统计学》第三章课后作业题

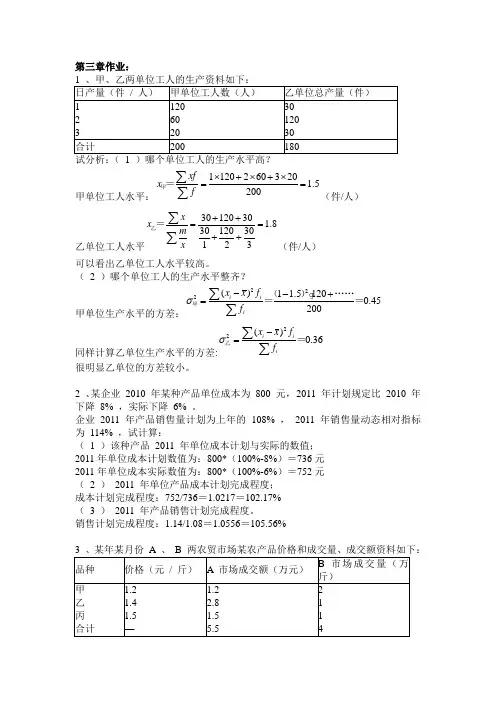

第三章作业:甲单位工人水平:11202603201.5200xfxf⨯+⨯+⨯==∑∑甲=(件/人)乙单位工人水平30120301.83012030123xxmx++==++∑∑乙=(件/人)可以看出乙单位工人水平较高。

(2 )哪个单位工人的生产水平整齐?甲单位生产水平的方差:222()1 1.51200.45200i iix x ffσ--+=∑∑g甲()……==同样计算乙单位生产水平的方差:22()0.36i iix x ffσ-=∑∑乙=很明显乙单位的方差较小。

2 、某企业2010 年某种产品单位成本为800 元,2011 年计划规定比2010 年下降8% ,实际下降6% 。

企业2011 年产品销售量计划为上年的108% ,2011 年销售量动态相对指标为114% ,试计算:(1 )该种产品2011 年单位成本计划与实际的数值;2011年单位成本计划数值为:800*(100%-8%)=736元2011年单位成本实际数值为:800*(100%-6%)=752元(2 )2011 年单位产品成本计划完成程度;成本计划完成程度:752/736=1.0217=102.17%(3 )2011 年产品销售计划完成程度。

销售计划完成程度:1.14/1.08=1.0556=105.56%计算两市场农产品的平均价格?并解释两市场平均价格不同的原因。

甲、乙两农贸市场某农产品价格和成交量、成交额统计甲市场平均价格:()375.145.5/==∑∑=xmmX(元/斤)乙市场平均价格:325.143.5==∑∑=fxfX(元/斤)说明:两个市场销售单价是相同的,销售总量也是相同的,但甲市场平均收购价高于乙市场,是因为甲市场低价格收购量所占比重(25%)小于乙市场(50%)4 、某厂甲、乙两个工人班组,每班组有8 名工人,每个班组每个工人的月生产量记录如下:甲班组:20 、40 、60 、70 、80 、100 、120 、70乙班组:67 、68 、69 、70 、71 、72 、73 、70要求:(1 )计算甲乙两组工人平均月产量;甲班组:平均每人产量:件70=∑=nxx乙班组:平均每人产量:件70=∑=nxx(2 )计算甲乙两组的全距、标准差、标准差系数;甲班组:全距:件10020120minmax=-=-=xxR标准差:()件6.29870002==-∑=nxxσ标准差系数:%29.42706.29===xVσσ乙班组:全距:件66773minmax=-=-=xxR标准差:()件5.38282==-∑=nxxσ标准差系数:%00.5705.3===xVσσ(3 )比较甲乙两组的平均每人产量的代表性。

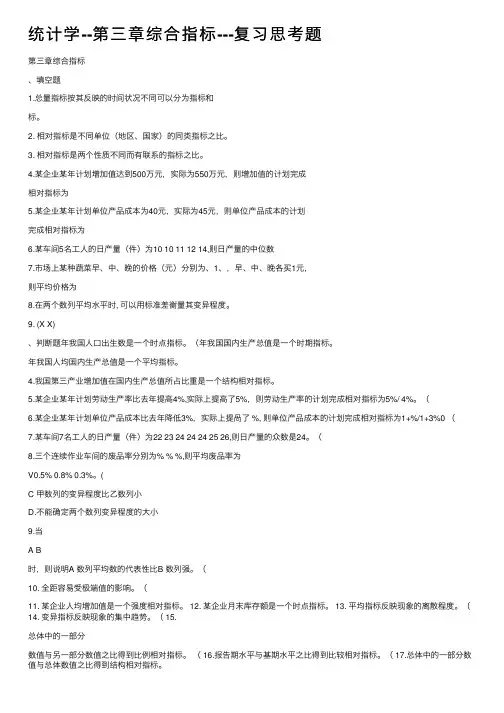

统计学--第三章综合指标---复习思考题

统计学--第三章综合指标---复习思考题第三章综合指标、填空题1.总量指标按其反映的时间状况不同可以分为指标和标。

2. 相对指标是不同单位(地区、国家)的同类指标之⽐。

3. 相对指标是两个性质不同⽽有联系的指标之⽐。

4.某企业某年计划增加值达到500万元,实际为550万元,则增加值的计划完成相对指标为5.某企业某年计划单位产品成本为40元,实际为45元,则单位产品成本的计划完成相对指标为6.某车间5名⼯⼈的⽇产量(件)为10 10 11 12 14,则⽇产量的中位数7.市场上某种蔬菜早、中、晚的价格(元)分别为、1、,早、中、晚各买1元,则平均价格为8.在两个数列平均⽔平时, 可以⽤标准差衡量其变异程度。

9. (X X)、判断题年我国⼈⼝出⽣数是⼀个时点指标。

(年我国国内⽣产总值是⼀个时期指标。

年我国⼈均国内⽣产总值是⼀个平均指标。

4.我国第三产业增加值在国内⽣产总值所占⽐重是⼀个结构相对指标。

5.某企业某年计划劳动⽣产率⽐去年提⾼4%,实际上提⾼了5%,则劳动⽣产率的计划完成相对指标为5%/ 4%。

(6.某企业某年计划单位产品成本⽐去年降低3%,实际上提咼了 %, 则单位产品成本的计划完成相对指标为1+%/1+3%0 (7.某车间7名⼯⼈的⽇产量(件)为22 23 24 24 24 25 26,则⽇产量的众数是24。

(8.三个连续作业车间的废品率分别为% % %,则平均废品率为V0.5% 0.8% 0.3%。

(C 甲数列的变异程度⽐⼄数列⼩D.不能确定两个数列变异程度的⼤⼩9.当A B时,则说明A 数列平均数的代表性⽐B 数列强。

(10. 全距容易受极端值的影响。

(11. 某企业⼈均增加值是⼀个强度相对指标。

12. 某企业⽉末库存额是⼀个时点指标。

13. 平均指标反映现象的离散程度。

(14. 变异指标反映现象的集中趋势。

( 15.总体中的⼀部分数值与另⼀部分数值之⽐得到⽐例相对指标。

( 16.报告期⽔平与基期⽔平之⽐得到⽐较相对指标。

3.3非劳动时间的配置与利用统计PPT《企业人力资源统计学》专升本

谢 谢!

广州南洋理工职业学院 经济管理学院ly 2020

扶贫、救助及探亲、应酬等活动。

闲暇时间,是指人们为满足个人精神文化的需 要所支付的时间,而不是出于本人生活需要或 个人要对社会或他人承担责任而强制性支付的 那部分时间。 ➢ 它包括业余学习、上网冲浪、看电视电影、

教育子女等。

二 非劳动时间分配统计的目的

1.了解人们的社会生活方式,合理 引导人们配置和利用非劳动时间 2.解决家务劳动负担过重的问题

包括早、中、晚在家庭、 食堂、饭馆等各处进餐所 用时间以及排队买饭、用 餐路途时间。 若因夜间劳动需要,夜宵 吃饭时间也应计入。

(二)个人生活必需的时间

1.睡眠时间 2.用餐时间 3.个人卫生时间 4.个人医疗保健时间

包括洗脸、刷牙、梳头、 洗澡、理发、上厕所及 直接用于上述活动的排 队和路途时间。

但要注意的是,上下班路途中又从事其他活动, 如购物、逛商店、访友等,应当从中扣除。

(二)个人生活必需的时间

1.睡眠时间 2.用餐时间 3.个人卫生时间 4.个人医疗保健时间

包括夜间和午间睡眠时 间,不包括日间和晚上 的短暂休息时间。

(二)个人生活必需的时间

1.睡眠时间 2.用餐时间 3.个人卫生时间 4.个人医疗保健时间

第三章 时间配置与利用统计

第三节非劳动时间的配置与 利用统计

广州南洋理工职业学院 经济管理学院ly 2020

主

要

内

容

一 非劳动时间的基本分类 二 非劳动时间分配统计的目的 三 非劳动时间分配的统计指标和内容 四 非劳动时间配置统计表形式

一 非劳动时间的基本分类

非劳动时 间配置

必须支付的时间 自由支配的时间

(二)个人生活必需的时间

人力资源统计学知识

企业人力资源管理统计学1.企业人力资源管理统计指标体系(论述、多项)P6(一)、企业人力资源数量与素质统计(二)、企业人力资源的生活日分配统计(三)、劳动环境与劳动保护统计(四)、劳动生产率与劳动效益统计(五)、劳动定额统计(六)劳动报酬统计(七)、企业人力资源开发统计(八)、企业人力费用统计(九)劳动关系统计(十)、企业社会保险统计2.企业人力资源管理统计的作用(论述)P9基本作用:准确、及时、完整和系统地搜集、整理和提供企业人力资源现象与过程的统计数据资料,开展统计分析,为合理安排和充分利用企事业人力资源、提高劳动生产率和企业经济效益服务;并对企业人力资源现象进行统计监督,为提高和完善企业人力资源管理服务。

3.企业从业人员构成的一般分组方法主要有:1-6 P181)按性别分,可分为男性和女性2)按年龄大小分,通常分为青年(16-34岁)、中年(35-49岁)、和老年(50岁及以上)三组3)按文化水平高低分,一般分为研究生学历、本科学历、专科学历、高中及中专学历、初中学历小学学历和文盲、半文盲等。

4)按身份分,可分为在岗职工和其他从业人员。

其他从业人员再分可分为反聘的离、退休人员和外籍人员等5)按从事的职业分组,大类、中类、小类和细类四个依次由粗到细的职业类别。

6)按技术专业等级分,可分为高级、中级、初级和暂无级别四组。

4.企业职工总人数动态指标企业职工人数总变动率指标(选择)P25职工人数动态指标=报告期职工人数/基期职工人数*100%职工人数部变动率=(报告期职工人数-基期职工人数)/基期职工人数*100%5.企业人力资源素质的概念P32指人在劳动中运用劳动能力综合水平的高低程度.它包括个体素质和整体素质两个方面.6.企业人力资源素质指标体系包括(一到七)P35-381)体能综合指标(1)、形态指标(2)、机能指标2)智力水平3)健康状况指标4)文化程度指标5)年龄性别指标6)劳动积极性指标7)能力7.企业人力资源素质综合评价的设计原则(论、多)P411)整体性原则(2)主导因素原则(3)定量化原则(4)模糊灰色原则(5)最优化原则8.工作时间的计量单位一般为工日和工时。

第03章生活日分配统计

活 日

• (1)分析影响工程技术人员充分利用时间

分 的主要原因;

配 统

• (2)寻找有利于提高工作时间利用的途径;

计 • (3)尽可能完善社会组织工作;

• (4)努力减少他们不必要的生活负担;

• (5)最大限度地将其专长用于工作。

统 计 任 务 工 作 时 间 非 工 作 时 间 工程技术人员时间 BACK

日 • 5.工作时间利用程度分析;

分 配 统

• 6.非工作时间的概念; • 7.非工作时间基本分类;

计 • 8.研究工程技术人员时间利用的一般方法

• 9.研究工程技术人员时间利用的一般方法有:对比 分析法、相关分析法;

• 10.工程技术人员时间利用统计研究研究的一般问 题

统 计 任 务 工 作 时 间 非 工 作 时 间 工程技术人员时间 BACK

计 需求所支付的时间。

统 计 任 务 工 作 时 间 非 工 作 时 间 工程技术人员时间 BACK

(二)非工作时间统计的意义

• 反映社会生产力水平的提高;

• 减少必须支付时间的社会措施;

生 活

• 闲暇时间可促进人的全面发展;

日

分

配

统

计

统 计 任 务 工 作 时 间 非 工 作 时 间 工程技术人员时间 BACK

配 耗费的时间。

统

计

统 计 任 务 工 作 时 间 非 工 作 时 间 工程技术人员时间 BACK

(二)工作时间的构成及其核算

• 工作时间构成

• 日历工作时间(工时或工日)

生 • 公休时间 活 • 制度工作时间

日 • 加班加点时间

分 配 统

• 出勤时间 • 缺勤时间

计 • 制度内实际工作时间

人力资源统计学总复习重点

⼈⼒资源统计学总复习重点企业⼈⼒资源管理统计学(总复习重点)第⼀章:企业⼈⼒资源管理统计学概论⼀、企业⼈⼒资源管理统计研究的特点:(P2-3)概念:企业⼈⼒资源管理统计主要从微观⾓度观察和研究企业⼈⼒资源诸现象和过程的数量表现与数量关系。

特点可归纳为:1、企业⼈⼒资源管理统计研究的数量特征;2、企业⼈⼒资源管理统计研究的关联与动态特征;3、企业⼈⼒资源管理统计研究的提⽰规律性特征。

⼆、企业⼈⼒资源管理统计研究的范围:(P4-5)企业⼈⼒资源管理统计研究的是企业⼈⼒资源现象的数量⽅⾯,包括⼈⼒资源配置、使⽤及其劳动者劳动能⼒的再⽣产的过程。

三、企业⼈⼒资源管理统计指标体系:(P6-8)共⼗个⽅⾯,包括了教材第⼆章⾄第⼗⼀章内容。

(论述)1、企业⼈⼒资源数量与素质统计;2、企业⼈⼒资源的⽣活⽇分配统计;3、劳动环境与劳动保护统计;4、劳动⽣产率与劳动效益统计;5、劳动定额统计;6、劳动报酬统计;7、企业⼈⼒资源开发统计;8、企业⼈⼒资源费⽤统计;9、劳动关系统计;10、企业社会保险统计。

四、企业⼈⼒资源管理统计的作⽤:(P9-11)(多选,论述)1、为编制企业⼈⼒资源规划提供依据,并检查企业⼈⼒资源规划的贯彻实施情况;2、为节约劳动、提⾼劳动⽣产率和劳动效益服务;3、发挥企业管理的重要助⼿作⽤;4、企业⼈⼒资源管理统计是劳动者参与管理和实现⾃⾝价值的有⼒⼯具;5、为各级政府制定劳动政策奠定基础,并监测劳动政策的执⾏;6、促进⼈⼒资源管理统计理论的发展。

第⼆章:企业⼈⼒资源状况统计⼀、企业⼈⼒资源的核算原则:(P14-15)1、对于原有⼈员,依照“谁发⼯资谁统计”的原则核算;2、对于新招⽤的⼈员,从其到企业报到之⽇起,⽆论是否发付当⽉⼯资,均应统计为本企业⼈员;3、对于外企业调⼊的⼈员,由起薪之⽇起,统计为本企业⼈员。

⼆、企业⼈⼒资源总量的计算,可以采⽤时间性质不同的指标表⽰,即时点指标和平均指标。

(P15)需清楚这两个指标的统计⽅式。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

• 9、加班工日、加班加点工时 • 企业劳动者在规定的公休日实际从事生产 性工作满一个工作轮班的时间,为加班。 每个公休日加班的人数之和,为加班工日。 • 加点是工作未满一个工作轮班时间。 • 10、全部实际工作日、全部实际工作工时 • 劳动者在计算期内实际从事工作的全部时 间。

• 工作时间构成关系图

• 二、开展非工作时间分配的统计,其意义 主要表现为: • (1)通过分析非工作时间的不断延长,来 反映社会生产力水平的提高。 • (2)分析非工作时间的利用状况,提出减 少必须支付的时间社会措施。 • (3)分析闲暇时间的利用状况,促进人的 全面发展。

• 三、反映非工作时间分配的主要指标有: • (1)上下班路途时间 • (2)个人生理需要的时间:睡眠、用餐、医疗保 健 • (3)社会伦理需要的时间:购买商品、做饭、缝 洗、维修房屋、照看老人、承担社会义务、其他 • (4)闲暇时间:社会性活动、学习、文娱休息、 旅游、教育子女、体育锻炼、宗教、其他 2)个人生理必需的时间 • (3)社会伦理必需的时间 • (4)可自由支配时间

• 第三节 非工作时间分配统计 • 一、非工作时间的概念与计算 • 1、非工作时间指劳动者从事有酬社会劳动 之外的其他活动而占用的时间。 • 2、非工作时间的计量单位一般选用“分 钟”。 • 3、非工作时间可分为如下两大类: • (1)必须支付的时间。这是满足个人生理 个人生理 和社会伦理 社会伦理的要求而必须支付的时间。 社会伦理 • (2)可自由支配的时间(简称闲暇时间)。

• • • •

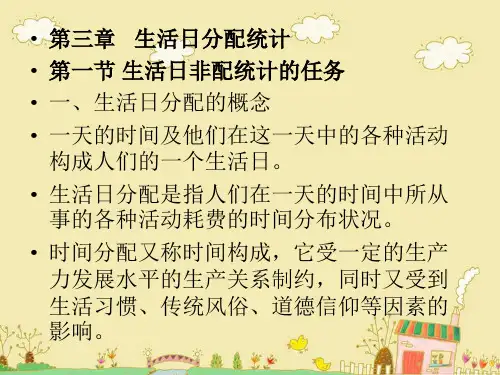

第三章 生活日分配统计 第一节 生活日非配统计的任务 一、生活日分配的概念 一天的时间及他们在这一天中的各种活动 构成人们的一个生活日。 • 生活日分配是指人们在一天的时间中所从 事的各种活动耗费的时间分布状况。 • 时间分配又称时间构成,它受一定的生产 力发展水平的生产关系制约,同时又受到 生活习惯、传统风俗、道德信仰等因素的 影响。

• 6.停工工日数、停工工时数 • 企业管理人员和工程技术人员时间构成中也未有 停工被利用时间。 • 7.非生产工日、非生产工时 • 8.制度内实际工作工日数、制度内实际工作工时 数 • 制度内实际工作工日数、制度内实际工作工时数 制度内实际工作工日数、 指企业劳动者在制度规定的时间内,实际从事本 职工作的时间。这是工作时间构成中最重要和核 最重要和核 心的部分。 心的部分 • 制度内实际工日(时)数=日历工日(时)数-公 休日(时)数-缺勤工日(时)数-停工工日(时) 数+停工被利用工日(时)数-非生产工日(时) 数

• 一、研究的意义及内容 • 意义:提高工作效率,促进人类社会的发展速度 • 研究工程技术人员的时间利用情况,应着眼于整个生活日 的分配: • 即一方面研究他们工作时间利用情况,分析影响他们充分 利用工作时间的主要原因,寻找有利于提高工作时间利用 的途径; • 另一方面,应注意研究他们非工作时间的利用情况,尽可 能完善社会组织工作,加速家务劳动社会化的过程,努力 减少他们不必要的生活负担,最大限度的将其专长用于工 作,使他们的作用得到最大程度的发挥。 • 二、研究工程技术人员时间利用的一般方法: • (1)对比分析法:动态对比、静态对比 • (2)相关分析法

• 三、企业人力资源统计主要侧重于研究如下几个 方面的问题: • 1.研究工程技术人员专业对口问题 • (1)业务不对口造成的时间损失 • (2)工程技术人员时间损失率 • 2.工作时间能否得到充分利用:工程技术人员工 时损失率=各种原因造成的工作时间损失处于制度 内工作时间(工时) • 3.研究工程技术人员的连续工作时间 • (1)平均工作日长度 • (2)连续工作日比重 • 4.研究工程技术人员的辅助工作时间 • 5.家务劳动时间 • 6.闲暇时间的分配

• 3.制度工日数、制度工时数 • 制度工日数是用工日表示的按照规定最大可能利 用的工作时间,是考核企业劳动者时间利用程度 的标准。 • 制度工日数等于日历工日数减去工休工日数。 • 4.缺勤工日数、缺勤工时数 • 制度工日数(或工时数)=出勤工日数(或工时数) +缺勤工日数(或工时数) • 5.出勤工日数、出勤工时数 • 出勤工日数 出勤工日数是在制度规定应该工作的工日中,企 业劳动者实际到岗的工日数,是实际可以利用的 实际可以利用的 劳动时间,是研究企业劳动者工作利用情况的意 劳动时间 向基本指标 基本指标。 基本指标

• • • •

二、工作时间的构成与核算: (一)按工日(工时)核算的工作时间指标 1.日历工日数、日历工时数 日历工日数是用工日表示的企业劳动者可以利用 日历工日数 的工作时间的最大自然界限。日历工日数等于报 告期内每日企业劳动者人数之河,或用报告期企 业劳动者平均人数乘以日历日数。日历工时数则 等于日历工日数与每天制度规定的工作小时数之 积。 • 2.制度公休日、制度公休工时 • 公休日数、公休工时数指按照国家有关规定职工 应当享受的节日、假日所占用的时间。我国目前 规定每周休息两天,还有全民的节假日。 • 制度公休日=计算期企业劳动者平均人数*制度公 休天数。

• 二、生活日的基本方向 • 用于从事有酬社会劳动的时间,称为工作 时间。用于从事其他活动的时间称为非工 作时间。 • 生活日分配的基本方向: • 工作时间 • 生活日 • 非工作时间

• 三、生活日分配统计的主要任务是: • (1)为企业基础管理活动提供资料。企业 生产作业计划制定的基础是详实可靠的工 时统计资料。 • (2)为企业合理分配劳动报酬提供依据。 • (3)为提高企业劳动生产率提供依据。 • (4)反映劳动者努力学习专业技术,提高 个人素质的情况。 • (5)着重研究闲暇时间的变化,反映社会 进步的情况。 • (6)根据社会需要着重研究一些特殊群体 的生活日分配情况。

• (三)工作时间损失的经济分析 • 1、对企业产生影响的分析:产量减少=损 失工日(时)*日(小时)劳动生产率 • 2、企业人工费损失分析:人工费多支出= 损失工日(时)*每工日(时)人工成本 • 3、企业工资损失分析:多支付工资=损失 工日(时)*日(时)平均工资

• (四)、加班加点程度分析 • 1、加班加点比重指标 • 加班加点工日(时)数 • 加班加点比重(%)=------------------------×100% • 全部实际工作工日(时)数 • 2、加班加点强度指标 2 • 加班加点工日(时)数 • 加班加点强度=-----------------------------• 制度内实际工作工日(时)数 • 3、加班加点的工资支付分析: 多支付的工资=加班加点实践*平均工资*相应的倍数

第四节 工程人员时间利用统计研究

• 指负担工程技术和工程技术管理工作并具有工程技术能力的人员,填 报告期末人数。包括: • ①取得工程技术职务资格,已被聘或任命工程技术职务,并担任 工程技术工作的人员; • ②无工程技术职务,但取得工程技术职务资格或从大学、中专理 工科系毕业,并担任工程技术工作的人员; • ③未取得工程技术资格或学历,但实际担任工程技术工作的人员; • ④已取得工程技术职务资格或从大学、中专理工科系毕业,在企 业(单位)中担任工程技术管理工作的人员。包括:总工程师、车间主 任,以及在计划、生产、生产准备、检查、安全技术、设计、工艺、 劳动定额、工具准备、动力、基建、环境保护等科室从事工程技术管 理工作的人员。不包括已取得工程技术职务资格或从大学、中专理工 科系毕业,但未担任任何工程技术和工程技术管理工作的人员。

• 第二节 工作时间利用统计 • 一、工作时间的概念 • 1、工作时间是指劳动者从是有酬社会劳动所花费的时间。 本书指企业劳动者在单位从事生产经营管理等活动的时间。 从范围上讲,工作时间不包括为上班而必须耗费的路途时 间和午休时间(工间操时间则应包括在内),也不包括自 愿留下做好事而耗费的时间。 • 2、工作时间的计量单位一般为工日和工时。也有“分 钟”。 • 一个劳动者工作一个轮班时间,称为一个工日。 • 一个劳动者工作一个小时的时间,称为一个工时。 • 工日不仅包括实际从事本职工作的时间和未从事本职工作 的时间(如停电、停工待料等停工时间或政治学习等非生 产时间),还包括非全日缺勤的时间。 因此,从计量的 精确性来讲,使用“工时”作为计量单位要优于使用“工 日”作为计量单位。

制度内实际工作工日(时)数 出勤工日(时)数

出勤时间利用率(%)=------------------------×100%

•

• 3.制度工作时间利用率 • 制度内实际工作的工日(时)数 制度时间利用率(%)=------------------------×100% • 制度工作工日(时)数 • 出勤率、出勤时间利用率、制度工作时间利用 率之间存在着如下关系: 制度工作时间利用率=出勤率×出勤时间利用率

• (二)、工作时间损失分析 • 1、工作月制度天数利用程度 • 工作月利用率指标:工作月利用率、工作 月实际工作长度 • 工作月损失程度:工作月人均损失天数、 工作月人均损失率 • 2、制度工作日程度利用程度 • 工作日利用率:工作日利用率、工作日实 际工作长度 • 工作日损失长度:工作日人均损失时数、 工作日人均损失率

• (二)两种工作时间数量指标的联系与差 异 • P55

• • • • • • • •

•

三、工作时间利用程度分析 (一)、工作时间利用基本分析 工作时间利用指标 1.出勤率 出勤工日(时)数 出勤率(%)=——————————×100% % =—————————— 100% 制度工日(时)数 2.出勤时间利用率