江苏省淮安市淮阴区南陈集中学九年级语文上册第12课《论美》导学案苏教版

九年级上册语文苏教版:导学案十二论美(含两套中考试卷)

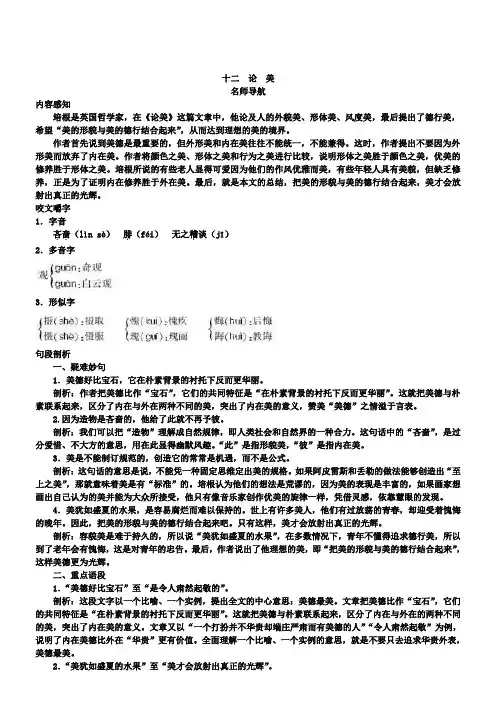

十二论美名师导航内容感知培根是英国哲学家,在《论美》这篇文章中,他论及人的外貌美、形体美、风度美,最后提出了德行美,希望“美的形貌与美的德行结合起来”,从而达到理想的美的境界。

作者首先说到美德是最重要的,但外形美和内在美往往不能统一,不能兼得。

这时,作者提出不要因为外形美而放弃了内在美。

作者将颜色之美、形体之美和行为之美进行比较,说明形体之美胜于颜色之美,优美的修养胜于形体之美。

培根所说的有些老人显得可爱因为他们的作风优雅而美,有些年轻人具有美貌,但缺乏修养,正是为了证明内在修养胜于外在美。

最后,就是本文的总结,把美的形貌与美的德行结合起来,美才会放射出真正的光辉。

咬文嚼字1.字音吝啬..(lìn sè)腓.(féi)无之稽.谈(jī)2.多音字3.形似字句段剖析一、疑难妙句1.美德好比宝石,它在朴素背景的衬托下反而更华丽。

剖析:作者把美德比作“宝石”,它们的共同特征是“在朴素背景的衬托下反而更华丽”。

这就把美德与朴素联系起来,区分了内在与外在两种不同的美,突出了内在美的意义,赞美“美德”之情溢于言表。

2.因为造物是吝啬的,他给了此就不再予彼。

剖析:我们可以把“造物”理解成自然规律,即人类社会和自然界的一种合力。

这句话中的“吝啬”,是过分爱惜、不大方的意思,用在此显得幽默风趣。

“此”是指形貌美,“彼”是指内在美。

3.美是不能制订规范的,创造它的常常是机遇,而不是公式。

剖析:这句话的意思是说,不能凭一种固定思维定出美的规格。

如果阿皮雷斯和丢勒的做法能够创造出“至上之美”,那就意味着美是有“标准”的。

培根认为他们的想法是荒谬的,因为美的表现是丰富的,如果画家想画出自己认为的美并能为大众所接受,他只有像音乐家创作优美的旋律一样,凭借灵感,依靠慧眼的发现。

4.美犹如盛夏的水果,是容易腐烂而难以保持的。

世上有许多美人,他们有过放荡的青春,却迎受着愧悔的晚年。

因此,把美的形貌与美的德行结合起来吧。

2019-2020学年九年级语文上册 12 论美导学案 苏教版.doc

2019-2020学年九年级语文上册 12 论美导学案苏教版并不华贵却端庄思:什么“最高的美是画家无法表现红,西施也有鬓斑.培根在论证了“最高的美”即知识链接弗兰西斯·培根(Francis Bacon ,1561—1626)是英国哲学家和科学家,被马克思称为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”。

培根竭力倡导“读史使人明智,读诗使人聪慧,演算使人精密,哲理使人深刻,论理学使人有修养,逻辑修辞使人善辩”。

他推崇科学、发展科学的进步思想和崇尚知识的进步口号,一直推动着社会的进步。

这位一生追求真理的思想家,在逻辑学、美学、教育学方面也提出许多思想。

著有《新工具》、《论说随笔文集》等。

后者收入58篇随笔,从各个角度论述广泛的人生问题,精妙、有哲理,拥有很多读者。

他认为,科学必须追求自然界事物的原因和规律。

要达到这个目的,就必须以感官经验为依据。

他提出了唯物主义经验论的原则,认为知识和观念起源于感性世界,感觉经验是一切知识的源泉。

要获得自然的科学知识,就必须把认识建立在感觉经验的基础上。

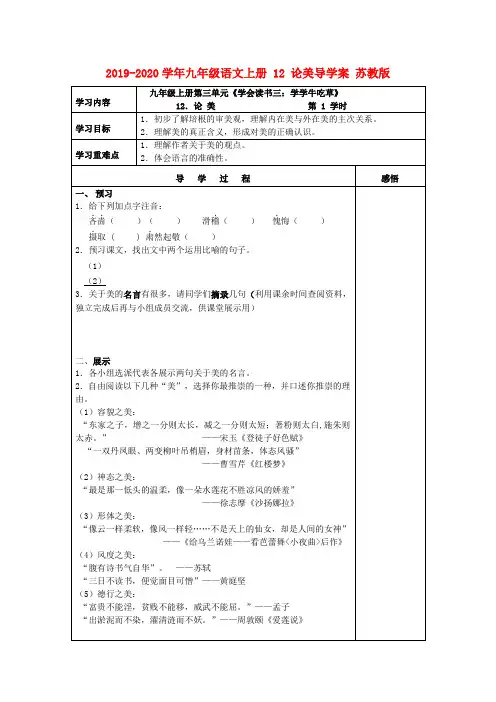

他还主张以实验和观察材料为基础,经过分析、比较、选择、排斥,最后得出正确的结论《论美》第1课时一、预习:1.lìn sè jī kuì shè sù2.(1)美德好比宝石,它在朴素背景的衬托下反而更华丽(2)美犹如盛夏的果实,是容易腐烂而难以保持的。

3.(1)歌德:外在美只能取悦于一时,内在美方能经久不衰。

(2)雨果:假如没有内在美,任何外在美都是不完备的。

(3)孟子:充实之为美。

二、展示:1.见“‘课前先学’3”。

2.引导学生推崇“德行之美”,进而得出“把美的形貌与德行结合起来”的“理想的美”3.文中写了颜色之美、形体之美、优雅行为之美、德行之美。

是按照由低到高的顺序安排的。

4.第(4)句表达了文章的主要观点。

因为第(1)句只强调了美德的重要;第(2)句非作者的观点,而且在下文就已经否定了第;(3)通过三者的比较,说明优雅行为之美最为要,而优雅行为之美是美德的一种表现,却并不是全部;第(4)句作者强调把美的形体与美的德行结合起来,才能创造真正的美。

第12课《论美》教案(苏教版初三上)1doc初中语文

第12课《论美》教案(苏教版初三上)1doc初中语文教学目标:1、明白得美的真正含义,形成对美的正确认识。

2、学习作者格言式的语言和多样的论证方法。

教学重点难点:1、初步了解培根的审美观,品味文章的有关论述,培养研读课文的能力。

2、联系相关知识及自己的体验,表达自己对美的明白得。

一、轻松谈话,引入课题雪莱曾经如此讲过:关于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发觉。

的确,风华正茂的同学们,正值〝美〞的年龄,相信你们对美也有自己独到的认识,那么,不吝啬,将你慧眼发觉的美讲出来与大伙儿共享吧!〔学生畅所欲言〕过渡:看来,同学们眼中的美可真是无处不在,无时不有呀,雨后的彩虹是美的,春雨滋润下的万物是美的,胜利者的微笑是美的,诗人作家笔下流出的篇章是美的,国色天资也是美的......但这些美是不是算得上是真正的美呢,让我们请出一位对美有过资深研究的哲学家吧,他是谁呀?-------弗兰西斯.培根,英国唯物主义和现代实验科学的始祖,闻名的哲学家.他将在«论美»一文中给我们一个答案.二、阅读课文,确定观点选择自己喜爱的方式阅读课文,比较分析以下哪一个句子表达了文章的要紧观点。

⒈一个装扮并不华贵却端庄重肃而有美德的人,是令人肃然起敬的。

〔只强调了美德的重要〕⒉美貌的人并不都有其他方面的才能。

〔非作者的观点,而且在下文就差不多否定了〕⒊形体之美要胜于颜色之美,而文雅行为之美又胜于形体之美。

〔通过三者的比较讲明文雅行为之美最为要,文雅行为之美是美德的一种表现,但并不是全部。

〕⒋把美的形体与美的德行结合起来吧。

〔作者强调人的美的德行,认为和美的外表相比,美德最有价值,但作者并不是简单否定外表之美〕三、探讨论证方法,梳理论证结构;㈠提出咨询题①美德最美〔喻证法、例证法〕㈡分析咨询题具体论述美德最美②以两种人为例,论述人一辈子内在美的重要。

〔例证法、对比论证法〕③通过颜色之美,形体之美和行为之美的比较,论述最高的美是行为之美,即美德之美。

九年级语文上册 第12课《论美》教案 苏教版

第12课《论美》教案一、教学目标:1、理解美的真正含义,形成对美的正确认识。

2、学习作者格言式的语言和惜墨如金的写法。

二、教学重点难点:1、初步了解培根的审美观,品味文章的有关论述,培养锤炼语言的意识。

2、学习杂感的写法,联系相关知识,表达自己对美的理解。

三、教学课时:二课时四、教学过程:第一课时一、导入新课:同学们,今天我们要学习十七世纪英国伟大的哲学家弗兰西斯·培根的《论美》。

一说到美,我就情不自禁地想到这样两件事。

1.1946年,二战刚刚结束,德国历经战火的城市,到处颓垣残壁,一片惨象。

一天,有两个美国人访问了一户住在地下室的德国居民,然后,这两个人有一番发人深思的谈话:“你看他们能够重建家园吗?”“一定能!”“你为什么回答得这样肯定?”“你没看到他们在地下室的桌子上放着什么吗?”“一瓶花。

”“对,任何一个民族,处在这样一个困苦的境地,还没有忘记美,那就一定能在废墟上重建家园。

”2.《红楼梦》第二回《贾夫人仙逝某某城,冷子兴演说荣国府》中,有一段冷子兴的叙述:“那周岁时,政老爷试他将来的志向,便将世上所有的东西摆了无数叫他抓,谁知他一概不取,伸手只把脂粉钗环抓来玩弄,那政老爷便不喜欢,说将来不过酒色之徒。

”这是贾宝玉抓周的一个镜头,贾政的评价完全是唯心的,倘从唯物的角度出发,一个周岁婴儿,抓取脂粉钗环是理所当然的,因为脂粉钗环色彩最美,不仅贾宝玉,李宝玉、X宝玉也照样如此。

可见,不管身处绝境的民族,还是一个不懂事的孩子都爱美,但是怎样认识美呢?我们今天要学一篇关于“美”的经典之作:《论美》。

二、学生质疑,师生共同析疑,解疑。

1.师:美的分类有:自然美,社会美,艺术美等等。

美无处不在,涉及社会生活的各个领域,培根这篇文章仅533字,主要谈了哪一方面的美呢?——人的美(板书)明明谈的是“人的美”,为何起“论美”这么大的题目呢?提示:一篇文章的理解不要忘了出处,这本书的书名就是《培根论人生》。

九年级语文上册 第三单元 第12课《论美》教案 苏教版

《论美》教案【学习目标】1、能说出本文的观点,初步了解培根的审美观。

2、品味美的内涵,能表达对美的理解,能以追求真正的美来指导自己的行动。

【学习重点难点】联系相关知识及自己的体验,表达自己对美的理解。

【教学过程】一、轻松谈话,引入课题1、展示画作,对比谈美。

2、“爱美之心人皆有之”,美需要我们有一双发现的眼睛去发现、去用心去感受,更需要我们去理性地思考,今天让我们随着英国大哲学家培根一起来《论美》。

3、作者简介(略)二、大师论美(一)选择自己喜欢的方式阅读课文,初步理解课文。

1、文章论了哪几种美?参考:颜色之美、形体之美、行为之美,美德2、作者对于这些“美”各有怎样的看法?由此,可以看出最高层次的美是哪一种美?参考:“形体之美要胜于颜色之美,而优雅行为之美又胜于形体之美”颜色之美,是纯外在的美;形体之美,在一定程度上已体现了人的意志和主观努力的因素;优雅行为之美,体现了人的内在素养。

三者之美的不同层次的比较,充分表明内在美重于外在美。

(行为之美,指举手投足的动作神态,是后天的,是内在美的折射表现,内在美重于外在美。

所以在三者中最高)美德最美3、用文中的句子归纳课文的主要观点。

(二)再读课文,品味语言美。

培根的随笔,都是劝世箴言之类的短文。

“他的话常常被人家引为格言”下面就请同学们再读课文,选取你认为最精彩的一句话做一张“美的格言卡”。

【示例】格言:美德好比宝石,它在朴素背景的衬托下反而更华丽。

赏析(推荐理由):以宝石为喻,说明一个人如果有了美好的德行,朴素的外表会使这美好的德行更加宝贵。

通过格言卡的制作,我们发现这篇文章在语言上有么特点?参考:语言准确、精练、隽永、形象。

二、凡人谈美(一)小组合作,编写“我们的论美格言”通过本课的学习,我们对美应该有了比较正确的认识了,你能模仿作者某些句子的写法,结合自己对美的认识,写出属于你们的论美格言吗?(二)对照文中的观点,谈谈自己发现的美。

1、名人们因为美德为后人所敬仰,可是美德并不只是名人们的专利,我们平凡的人有没有德行之美呢?有人说“美在于发现”,会赞美的人,有一双发现美的眼睛;会赞美的人,有一颗美好的心灵。

江苏省九年级语文上册第三单元12《论美》导学案苏教版

论美十二《论美》课堂学习活动单个性调整【学习目标】1.理解美的真正含义,形成对美的正确认识。

2.学习作者格言式的语言和多样的论证方法。

3.品味文章语言,养成锤炼语言的习惯。

【课前预习】1.查阅相关资料,了解培根,并将你认为重要的内容整理在下面。

2.初步了解课文。

(1)作者认为什么是最美的?作者在文中要表达的观点是什么?(2)找出课文中的格言警句,写下这些话,并模仿作者的手法,精心拟出关于美的言论,和同学一道,编写班级的“凡人论美格言”。

【活动方案】活动1:阅读课文,确定观点选择喜欢的方式阅读课文,找出每段的观点,概括全文的中心论点。

(用圈点法在文中找句子并做标注→向全班展示→互相订正补充)活动2:探讨论证方法,梳理论证结构;1.作者是如何提出文章的中心论点的,主要运用了哪些论证方法?2.作者在具体论述美德最美时,是如何运用实例进行对比论证的?(1)以为例,论述重要。

(运用、等论证方法进行论述)(2)通过,和的比较,论述,即。

(运用、等论证方法进行论述)(3)通过与的对比,进一步强调。

(运用、等论证方法进行论述)3.在前文论述的基础上,自然而然的得出了结论:。

(主要运用的论证方法进行论述)(自主思考→小组交流→全班展示,相互补充)活动3:与大师亲密接触,向大师发起挑战文章写于400多年前的英国。

当时的英国人欲横流,许多形貌美的人无需花太多的努力,就可以得到自己想要的东西,而形貌不美的人要获得成功,则要付出比形貌美的人多得多的努力。

针对这样一种现实状况,培根就美提出了自己的见解,以二十一世纪的眼光来重新审视他文中句子的见解,它们是否经得起时间的考验呢?如果能,请陈述理由;不能,则请修改并完善。

①文章的开头这些写到,美德只要朴素外表的衬托就行,只要有美德,打扮并不华贵也行,而结尾却说,只有把美的外貌和德行结合起来,才能放射出真正的光辉。

是不是有些自相矛盾呢,究竟要不要外貌美呢?②因为造物是吝啬的,他给了此就不给彼。

第12课《论美》教案(苏教版初三上)7doc初中语文

第12课《论美》教案(苏教版初三上)7doc初中语文培根教学目标:一、讨论外在美与内在美的关系,明白得把美好的形貌与美的德行相结合起来,美才会放射出真正的光辉的道理。

二、考察学生文学作品积存量,培养学生表达能力。

教时:一课时教学过程:一、引入美是人类永恒的话题。

那么,怎么讲什么是美呢?可能我们又专门难给它下一个明确的定义。

今天这节课,我们来共同学习英国哲学家培根的«论美»。

如此宽泛的题目,在培根笔下就成了含蓄隽永,耐人回味的文字。

就让我们来品一品培根所谓的美。

二、第一我们请一位同学朗读课文,大伙儿摸索本文的主旨是什么。

〈明确〉主旨:本文着重论述了人应该如何样对待外在美和内在美的咨询题。

作者认为把美的形貌与美的德行结合起来,美才会放射出真正的光辉。

三、那么,本文的写作思路是如何样的呢?即课文是如何样一步步论述下来的?〈明确〉作者第一讲到美德是最为重要的,但外形美和内在美往往不能统一,不能兼得,这是,作者提出不要因为外形美而舍弃了内在美〔象作者所举的这些人差不多上内外皆美的,但如何讲是少数〕。

那什么缘故内在美比外在美重要呢?作者在第三、第四节作了回答。

作者将颜色之美、形体之美和行为之美〔人的行为是受思想支配的〕进行比较,讲明形体之美胜于颜色之美,优美的修养胜于形体之美。

培根所讲的有些老人显得可爱因为他们的作风文雅而美,有些年轻人具有美貌,但缺乏修养,正是为了证明内在修养胜于外在美。

最后,确实是本文的总结,把美的形貌与美的德行结合起来,美才会放射出真正的光辉。

四、文章短小精悍,许多话都可引为格言。

请你阅读课文,在每一段落找出让你感触颇深的观点或言论,谈谈你对这些观点的明白得并结合现实生活中的例子〔古今中外皆可〕来进行阐述。

〈讨论〉〈交流〉能够举貂禅、王昭君、江姐、周恩来、张海迪、查文红、奥斯特洛夫斯基等人的事例加以分析。

〈小结〉相信此类例子举不胜举。

再美的鲜花总会有枯萎的时候,再美的容颜总会有衰老的时候,形貌之美专门难恒久不变,而内在美好比是钻石,是透亮的水晶,是永不枯萎的花朵,内在美比外在美重要得多。

苏教语文九年级上册12 论美 学案

12 论美学案学习目标:1、理解美的真正含义,形成对美的正确认识。

2、通过对美的感受、认识和理解,学生认识到心灵美是真正的美,并有自己独特的感受。

3、掌握议论文的基本论证方法。

学习重点:1、通过对美的感受、认识和理解,学生认识到心灵美是真正的美,并有自己独特的感受。

2、掌握议论文的基本论证方法。

学习难点:1、初步了解培根的审美观,品味文章的有关论述,培养锤炼语言的意识。

2、学习杂感的写法,联系相关知识,表达自己对美的理解。

学习过程1、课文简介《说美》选自英国哲学家培根的《论人生》一书,在这篇杂感中,培根论及人的“形体之美”“颜色之美”和“优雅行为之美”,最后提出了“德行美”,希望“美的形貌与美的德行结合起来”,从而达到理想的美的境界。

一、阅读课文,把握结构全文共五段,可分为三个部分。

第一部分(第1段),以一个比喻、一个实例,提出全文的中心意思:美德最美。

第二部分(第2—4段),具体论述美德最美。

可分为三个层次。

第一层(第2段),以两种人为例,论述人生“内在美”的重要。

第二层(第3段),通过颜色之美、形体之美和优雅行为之美的比较,论述“最高的美”是行为之美,即美德之美。

第二层(第4段),通过某些老人和年轻人的对比,进一步强调美德最美。

第三部分(第5段),勉励人们把把美的形貌与美的德行结合起来,让美放射出真正的光辉。

三、学生质疑,师生共同析疑,解疑。

美的分类有:自然美,社会美,艺术美等等。

美无处不在,涉及社会生活的各个领域,培根这篇文章仅533字,主要谈了哪一方面的美呢?——人的美1.如何理解第二段第二句话“因为造物是吝啬的,他给了此就不再予彼”的内涵?这里的“此”,指代的是“容颜俊秀”;“彼”,指代的是“才能”“作为”和“美德”。

“造物”,指造物主,上帝。

在唯心主义者看来,上帝创造了一切。

这里是一种幽默的说法,人的美貌如果说是与生俱来的,“才能”却是通过后天的学习和训练而形成的,不是“造物”给予不给予的问题。

第12课《论美》教案(苏教版初三上)6doc初中语文

第12课《论美》教案(苏教版初三上)6doc初中语文活动目标◆知识与能力1、能找出文章的要紧观点,简述理由。

2、品味文章的相关论述。

3、学习杂感的写法。

4、品味文章语言,培养锤炼语言的意识。

◆过程与方法1、指导学生通过反复诵读体会文章要紧观点。

2、结合课文介绍相关知识,学习杂感的写法。

3、组织学生分组活动,讨论自己对美的明白得。

◆情感、态度与价值观1、在学习过程中逐步形成正确的审美观。

2、初步了解培根的审美观,能够对作者的观点作出正确的评判。

重点、难点及活动突破◆重点1、品味文章语言,培养锤炼语言的意识。

2、联系相关知识,谈谈自己对美的明白得。

3、明白得作者的审美观,品味文章中的相关论述。

◆难点1、认识培根的审美观,并谈谈自己的认识。

2、能够对作者的观点做正确对待的评判。

◆教学突破1、熟读课文,体会作者凝练优美的语言。

2、结合课文中的论述作出适当的评判,并发表自己的见解。

课时安排2课时预习·导学1、自读课文2—3遍,能流畅地读完课文。

2、采访你的家人或亲戚、邻居、朋友,他们如何样看美。

把他们的看法记录下来。

3、在预习时,把你的疑咨询写在下面。

活动过程第一课时教师活动学生活动一、激发爱好,走近文本1、生活中有专门多美,请例举自己认识的生活中的种种美。

〔倾听、评判〕提示:〔1〕容貌之美〝东家之子,增之一分那么太长,减之一分那么太短;著粉那么太白,施朱那么太赤。

〞 ---宋玉«登徒子好色赋»〝行者见罗敷,下担捋髭须。

青年见罗敷,脱帽着梢头。

耕者忘其犁,锄者忘其锄。

来归相怨怒,但做观罗敷。

〞——«陌上桑»〝一双丹凤眼、两变柳叶吊梢眉,身材苗条,体态风骚。

〞——曹雪芹«红楼梦»〔2〕神态之美〝最是那一低头的温柔,像一朵水莲花不胜凉风的娇羞。

〞——徐志摩«沙扬娜拉»〔3〕形体之美〝像云一样柔软,像风一样轻……不是天上的仙女,却是人间的女神。

第12课《论美》教案(苏教版初三上)8doc初中语文

第12课《论美》教案(苏教版初三上)8doc初中语文学习目标:1、能找出文章的要紧观点,简述理由。

2、能恰当引用课文语句,写一段文字讲明自己的观点。

3、能仿照课文句式描述自己认识的美。

学习重难点:重点:目标1、2难点:目标3学法指导:〝文章不厌百回读,熟读深思子自知〞,讲的确实是读书时要〝反刍〞。

学习本文要从反复朗读开始,边读边质疑、边摸索,对含义深刻的关键语句要深入明白得,对明白得全文有专门大关心。

质疑是获得新知的有效途径,在学习的过程中要大胆质疑,并主动探究新知。

学习过程:一、预习·导学1、自读课文2—3遍,能流畅地读完课文。

2、采访你的家人或亲戚、邻居、朋友,他们如何样看美。

把他们的看法记录下来。

3、在预习时,把你的疑咨询写在下面。

二、学习·研讨〔一〕导入。

〔二〕整体感知。

1、用自己喜爱的方式读课文,划出你认为最能表达文章观点的句子,讲讲你的理由。

〔三〕研读文本,明白得含义深刻的语句。

1、有一位同学经常因为自己的容貌不够漂亮而苦恼,作为好朋友,请你写一封100字左右的短信劝讲他〔她〕,认真研读课文在信中要恰当的引用文中的语句。

2、在信中划出引用的句子,并摸索句子的作用。

〔四〕小组合作、凡人论美。

1、在你的认识里,你觉得什么是美?用一个比喻句描述你认识的美。

2、四人小组交流,各自交流自己明白得的美,比较一下,谁的明白得最好。

3、关于作者的一些见解你是否赞成?你是否还有其他的看法?三、巩固·延伸比较阅读论美◎伏尔泰[法国]假如咨询一只雄癞蛤蟆美是什么,绝对的美是什么?它就会回答讲是它的雌癞蛤蟆,因为她的小小的头上有两只凸出的又大又圆的眼睛,有一只又大又平的鼻子,并有黄色的肚皮和褐色的后背。

假如咨询一个来自几内亚的黑人美是什么?他便会讲,美确实是黑得油亮的皮肤,深陷的眼睛和一个扁平的鼻子。

假如咨询魔鬼,他会告诉你美确实是一对角,4只爪子和一条尾巴。

最后,假如去向哲学家们请教,他们的回答将是夸大了的胡言乱语,他们认为美确实是某物符合美的原型并在本质上与其是一致的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第十二课论美

【学习目标】

1、正确认识作者的审美观,理解内在美与外在美的关系。

2、体会品味本文精美而深刻的语言。

3、理解比喻论证的作用

4、树立正确的审美观,提升学生的审美情趣。

【学习重点】

学习比喻、对比、举例等多种论证方法。

【学习难点】

品味文章优美富有哲理的语言,养成锤炼语言的习惯。

【自主学习】要养成阅读、思考的好习惯哦!

请同学们仔细阅读课文,认真完成下面的预习作业,相信你一定行的!

1、“世界上不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。

”你知道这句话是谁说的吗?

你能举出生活中的实例来证明吗?

1、文中作者提到了哪几种美?它们的顺序应该怎样排列,为什么?

【课中交流】爱动脑筋让你变得更聪明!

1、文中那些语句给你留下了深刻的印象,为什么呢?

2、文中作者说:许多容颜俊秀的人却一无作为,这个观点你同意吗?

3、“美德好比宝石,美犹如盛夏的苹果”这是什么说理,有什么妙处呢?

4、学习本文你想对如今“人造美女(美男)”说什么?

【拓展延伸】挑战自我,走向辉煌!

你觉得如今的中学生应该具有什么样的审美观,你觉得我们如何让自己变得美丽呢?

【目标检测】有目标才能成功!

1、给下列词语注音并解释词语的意义。

愧疚滑稽吝啬

2、说出下列句子在文中的含义。

(1)、美德好比宝石,它在朴素背景的衬托下反而更美丽。

(2)、美犹如盛夏的苹果,是容易腐烂而难以保持的。

3、美国科学家富兰克林说:空袋子难以直立。

这句名言蕴含什么道理?你能举一个例子来证明这个

观点吗?

【课后巩固】学而时习之!

完成目标检测题

【课堂记录】。