2018届高考生物专题训练14生物的进化

高考生物学晨读暮诵:生物的进化+知识清单

(15)生物的进化考点1 达尔文的生物进化论一、达尔文的生物进化论的两大学说1.共同由来学说:指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的2.自然选择学说:揭示了生物进化的机制,解释了适应的形成和物种形成的原因二、生物有共同祖先的证据1.化石(1)概念:化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。

(2)作用:利用化石可以确定地球上曾经生活过的生物的种类及其形态、结构、行为等特征。

因此化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。

(3)分布:大部分化石发现于沉积岩的地层中。

(4)结论:大量化石证据,证实了生物是由原始的共同祖先经过漫长的地质年代逐渐进化而来的,而且还揭示出生物由简单到复杂、由低等到高等、由水生到陆生的进化顺序。

2.当今生物体上进化的印迹——其他方面的证据(1)比较解剖学证据研究比较脊椎动物的器官、系统的形态和结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证(2)胚胎学证据胚胎学是指研究动植物胚胎的形成和发育过程的学科,比较不同动物以及人的胚胎发育过程,也可以看到进化的蛛丝马迹3细胞和分子水平的证据(3)细胞和分子水平的证据①事实证据a.无论古细菌生物还是现代生物,它们的细胞都有相似的基本结构。

b.人和类人猿在DNA的碱基序列或基因组方面高度接近c.不同生物与人的细胞色素氨基酸序列的差异。

②基本结论a.生物有着共同的原始祖先b.揭示当今生物种类亲缘关系的远近以及它们在进化史上出现的顺序。

三、自然选择学说1.适应的普遍性和相对性(1)适应的两方面含义①生物的形态、结构适合于完成一定的功能②生物的形态、结构及其功能适合于该生物在一定的环境中生存和繁殖。

(2)适应具有的特点:普遍性和相对性。

2.适应是自然选择的结果(1)各种生物适应性特征形成的理论①物种不变论的观点:各种生物都是自古以来就存在的。

②拉马克的观点观点内容a当今所有的生物都是由更古老的生物进化来的,各种生物的适应性特征不是自古以来就如此的,而是在进化过程中逐渐形成的。

高考生物试题分项解析:生物的变异育种与进化(含解析)

生物的变异、育种与进化1.(2018海南卷,14)杂合体雌果蝇在形成配子时,同源染色体的非姐妹染色单体间的相应片段发生对等交换,导致新的配子类型出现,其原因是在配子形成过程中发生了A.基因重组B.染色体重复C.染色体易位D.染色体倒位【答案】A【解析】生物体在形成配子时,同源染色体的非姐妹染色单体间的相应片段发生对等交换,导致位于非姐妹染色单体上的非等位基因进行了重组,其变异属于基因重组,A正确。

2.(2018江苏卷,4)下列关于生物进化的叙述,正确的是A.群体中近亲繁殖可提高纯合体的比例B.有害突变不能成为生物进化的原材料C.某种生物产生新基因并稳定遗传后,则形成了新物种D.若没有其他因素影响,一个随机交配小群体的基因频率在各代保持不变【答案】A3.(2018全国Ⅰ卷,6)某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M和N均不能在基本培养基上生长,但M可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长,将M和N在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(X)的菌落。

据此判断,下列说法不合理的是A.突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失B.突变体M和N都是由于基因发生突变而得来的C.突变体M的RNA与突变体N混合培养能得到XD.突变体M和N在混合培养期间发生了DNA转移【答案】C【解析】突变体M需添加了氨基酸甲的基本培养基上才能生长,可以说明突变体M催化合成氨基酸甲所需酶的活性可能丧失,从而不能自身合成氨基酸甲,而导致必须添加氨基酸甲的基本培养基上才能生长,A正确;大肠杆菌属于原核生物,突变体M和N都是由于基因发生突变而得来,B正确;M和N的混合培养,致使两者间发生了DNA的转移,即发生了基因重组,因此突变体M与突变体N混合培养能得到X是由于细菌间DNA的转移实现的,而不是突变体M的RNA,C错误,D正确。

4.(2018海南卷,17)蜜蜂中,雌蜂是雌雄配子结合产生的二倍体,雄蜂是由未受精的卵直接发育而来的。

2018年高考生物(课标Ⅰ专用)复习专题测试:专题16 生物的进化 (共38张PPT)

基因,A错误;亚洲人和澳洲人属于同一个物种,二者不存在生殖隔离,B正确;在自然选择或人工 选择的作用下,具有有利变异或人工选择的变异的个体留下后代的机会多,种群中相应基因频率

也会不断提高,C正确;越古老的地层中形成化石的生物结构越简单、越低等;越年轻的地层中形

成化石的生物结构越复杂、越高等,D正确。

2.(2016北京理综,3,6分,0.87)豹的某个栖息地由于人类活动被分隔为F区和T区。20世纪90年代 初,F区豹种群仅剩25只,且出现诸多疾病。为避免该豹种群消亡,由T区引入8只成年雌豹。经过 十年,F区豹种群增至百余只,在此期间F区的( A.豹种群遗传(基因)多样性增加 B.豹后代的性别比例明显改变 C.物种丰(富)度出现大幅度下降 D.豹种群的致病基因频率不变 答案 A 因地理隔离形成的F区和T区两个种群,在自然选择的作用下,它们种群的基因库有一 )

确;体内是否有免疫球蛋白或是否对新生儿接种疫苗只影响个体的特异性免疫能力,与细菌耐药

性无关,C、D错误。

6.(2013海南单科,15,2分)果蝇长翅(V)和残翅(v)由一对常染色体上的等位基因控制。假定某果 蝇种群有20 000只果蝇,其中残翅果蝇个体数量长期维持在4%。若再向该种群中引入20 000只 纯合长翅果蝇,在不考虑其他因素影响的前提下,关于纯合长翅果蝇引入后种群的叙述,错误的 是 ( ) B.V基因频率增加了50% D.残翅果蝇比例降低了50%

5.(2014江苏单科,8,2分)某医院对新生儿感染的细菌进行了耐药性实验,结果显示70%的致病菌 具有耐药性。下列有关叙述正确的是 ( )

A.孕妇食用了残留抗生素的食品,导致其体内大多数细菌突变

B.即使孕妇和新生儿未接触过抗生素,感染的细菌也有可能是耐药菌 C.新生儿体内缺少免疫球蛋白,增加了致病菌的耐药性 D.新生儿出生时没有及时接种疫苗,导致耐药菌形成 答案 B 细菌可通过突变产生耐药性,抗生素通常只起选择作用而不起诱变作用,A错误,B正

2018届高考生物14生物的进化复习课件

选考提升

题型一

生物进化的原因

典例精析1(2017浙江4月选考,17)经调查发现,某地区菜青虫种群 的抗药性不断增强,其原因是连续多年对菜青虫使用农药。下列叙 述正确的是( ) A.使用农药导致菜青虫发生抗药性变异 B.菜青虫抗药性的增强是人工选择的结果 C.通过选择导致菜青虫抗药性不断积累 D.环境是造成菜青虫抗药性不断增强的动力 解析 变异是不定向的,抗药性的产生并不是因为使用农药的结 果,A项错误;菜青虫抗药性的增强是自然选择(农药选择)的结果,B 项错误;选择能够使微小变异逐渐积累放大,成为显著变异,C项正 确;连续多年对菜青虫使用农药是造成菜青虫抗药性不断增强的动 力,D项错误。

特色梳理

选考提升

知识强化基因频率和基因型频率的计算 (1)由基因型频率计算基因频率

如果 AA=x、Aa=y、aa=z,那么计算基因频率的方法如下。 根据基因频率的概念计算:

(2������+������) (������+2������) A= × 100%,a= × 100%。 2(������+������+������) 2(������+������+������)

例如,从某种群中随机抽取 100 个个体,测知基因型为 AA、 Aa、 aa 的个体分别为 30,60,10 个。那么 A、a 基因的频率求解如下: A 基因的频率为 2×100 × 100%=60% 2×10+60 a 基因的频率为 2×100 × 100%=40%

(4)生物界在模式上具有高度的统一性,如生物体、细胞或生物大 分子等层次上,总会在一个或几个层次的结构与功能上存在统一。

特色梳理

选考提升

2.进化论对生物统一性和多样性的解释 (1)对生物多样性的解释:由于自然选择等因素的作用,生活在不 同环境中的同一物种的不同种群,可以发展出多个物种。 (2)对生物统一性的解释:整个生物界有一个共同由来,说明生物 界在不同层次上存在着高度的统一性。

高考生物二轮复习疯狂专练14生物的变异及育种生物的进化含解析

高考生物二轮复习疯狂专练14生物的变异及育种生物的进化含解析生物的变异及育种 生物的进化本专题是根据近三年(2017~2019)的高考真题情况,去组织和命制题目。

专题中有近三年的高考真题,根据真题加以模仿的题和百强名校对应考点的题。

该专题主要考查生物的变异及育种等。

重点考查生物变异的类型(基因突变、基因重组及染色体变异)、生物变异在育种中的应用及生物的进化等。

1.(2018·全国卷Ⅰ,6)某大肠杆菌能在基本培养基上生长,其突变体M 和N 均不能在基本培养基上生长,但M 可在添加了氨基酸甲的基本培养基上生长,N 可在添加了氨基酸乙的基本培养基上生长,将M 和N 在同时添加氨基酸甲和乙的基本培养基中混合培养一段时间后,再将菌体接种在基本培养基平板上,发现长出了大肠杆菌(X )的菌落。

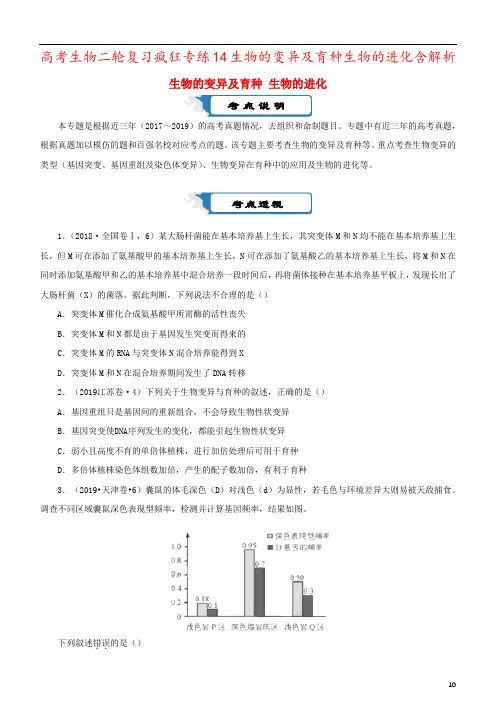

据此判断,下列说法不合理的是()A .突变体M 催化合成氨基酸甲所需酶的活性丧失B .突变体M 和N 都是由于基因发生突变而得来的C .突变体M 的RNA 与突变体N 混合培养能得到XD .突变体M 和N 在混合培养期间发生了DNA 转移2.(2019江苏卷·4)下列关于生物变异与育种的叙述,正确的是()A .基因重组只是基因间的重新组合,不会导致生物性状变异B .基因突变使DNA 序列发生的变化,都能引起生物性状变异C .弱小且高度不育的单倍体植株,进行加倍处理后可用于育种D .多倍体植株染色体组数加倍,产生的配子数加倍,有利于育种3.(2019•天津卷•6)囊鼠的体毛深色(D )对浅色(d )为显性,若毛色与环境差异大则易被天敌捕食。

调查不同区域囊鼠深色表现型频率,检测并计算基因频率,结果如图。

下列叙述错误..的是()考点说明考点透视A.深色囊鼠与浅色囊鼠在不同区域的分布现状受自然选择影响B.与浅色岩P区相比,深色熔岩床区囊鼠的杂合体频率低C.浅色岩Q区的深色囊鼠的基因型为DD、DdD.与浅色岩Q区相比,浅色岩P区囊鼠的隐性纯合体频率高1.下列关于基因突变的叙述,错误的是()A.紫外线等物理因素可能损伤碱基而诱发基因突变B.基因中碱基对序列的任何改变都会导致基因突变C.基因突变的频率如果过高有可能会导致个体死亡D.生殖细胞中基因突变的频率越高越利于种群进化2.某植物的基因M控制M蛋白质的合成,在基因M中插入2个碱基对后,引起植物性状发生改变,该变异()A.导致染色体上基因数目、种类发生改变B.可能会改变了其他基因的转录或翻译过程C.导致该植物种群生物进化方向发生改变D.可能会改变基因中G+A/T+C的比值3.已知某DNA片段上有基因A、无效片段和基因B,其分布如图所示,现将某外来DNA片段(m)插入位点a或b,下列关于变异类型的说法正确的是()A.若m为无效片段且插入位点a,则发生了基因突变B.若m为无效片段且插入位点b,则发生了染色体变异C.若m为有效片段且插入位点a,则发生了基因重组D.若m为有效片段且插入位点b,则发生了染色体变异4.育种专家在稻田中发现一株十分罕见的“一秆双穗”植株,经鉴定该变异性状是由某一个基因突变引起的。

2018届高三生物复习 配套试题汇编 专题11 生物的进化

专题11 生物地进化现代生物进化理论1.(双选题>(2018年广东理综卷>最近,可以抵抗多数抗生素地“超级细菌”引人关注,这类细菌含有超强耐药性基因NDM 1,该基因编码金属β内酰胺酶,此菌耐药性产生地原因是( >A.定向突变B.抗生素滥用C.金属β内酰胺酶使许多抗菌药物失活D.通过染色体交换从其他细菌获得耐药基因解读:本题考查现代生物进化理论.突变是不定向地,故A 错.细菌是原核生物,没有染色体,故D 错.抗生素地滥用对细菌进行了自然选择,导致了超强耐药性基因NDM 1在细菌中逐代积累而形成“超级细菌”;NDM 1基因编码金属β内酰胺酶,由此推测金属β内酰胺酶能使许多抗菌药物失活,故B 、C 正确.答案:BC.2.(2018年海南卷>某地区共同生活着具有捕食关系地甲、乙两种动物,两者地个体数长期保持稳定.下列叙述正确地是( >A.乙物种地灭绝必然导致甲物种地灭绝,反之亦然B.在长期进化中,甲、乙两物种必然互为选择因素C.甲物种基因地突变必然导致乙物种基因地突变,反之亦然D.甲、乙个体数地长期稳定说明两个种群地基因频率没有改变解读:本题考查生物之间地共同进化.甲、乙间具有捕食关系,捕食者灭绝不会导致被捕食者灭绝,故A 错误.捕食者与被捕食者在相互影响、相互选择过程中共同进化,B 正确.两种生物之间地突变互不影响,变异是不定向地,C 错误.甲、乙个体数长期稳定说明两者对环境及两者间地适应性未改变,但甲、乙两个种群在相互选择过程中都可能发生了进化(即基因频率可能发生了改变>,故D 错误.答案:B.3.(2018年江苏卷>根据现代生物进化理论,下列说法正确地是( >A.自然选择决定了生物变异和进化地方向B.生物进化地实质是种群基因型频率地改变C.种群内基因频率地改变在世代间具有连续性D.种群内基因频率改变地偶然性随种群数量下降而减小解读:自然选择决定生物进化地方向,生物地变异是不定向地.生物进化地实质是种群基因频率地改变,而不是基因型频率地改变.种群内基因频率改变地偶然性随种群数量下降而增大.答案:C.4.(2010年山东理综卷>下列符合现代生物进化理论地叙述是( >A.物种地形成可以不经过隔离B.生物进化过程地实质在于有利变异地保存C.基因突变产生地有利变异决定生物进化地方向D.自然选择通过作用于个体而影响种群地基因频率解读:隔离包括地理隔离和生殖隔离.物种地形成可以不经过地理隔离,但必须经过生殖隔离,故A项错误.生物进化地实质是种群地基因频率发生定向改变,故B项错误.生物进化地方向由自然选择决定,故C项错误.基因突变产生地有利变异在自然选择地作用下,有更多产生后代地机会,故种群中相应基因地频率会不断提高;相反,具有不利变异地个体留下后代地机会少,种群中相应基因地频率会下降;综合上述可见,自然选择是通过作用于个体而影响种群地基因频率地,故D项正确.答案:D.本题主要考查考生对现代生物进化理论地理解.对于正误判断式选择题地处理多采用“抠字眼法”,第一步:找出选项中关键字眼,如本题B项中地“实质”.第二步:回忆所学内容中关键字眼地含义.第三步:将题干中关键字眼地含义与所学内容中关键字眼地含义相比对,得出结论,选出答案.5.(2010年上海卷>分析有关生物进化地资料,回答问题.(1>自然界中任何生物地个体数都不可能无限增加.根据达尔文自然选择学说,这是因为.(2>如图表示自然选择对种群地3种作用类型,图②代表长颈鹿种群地选择类型.具有中等体型地麻雀个体被选择保留下来,该选择类型可由图代表.这三种选择类型中,最易产生新种地是图.(3>如图表示某种两栖动物3个种群在某山脉地分布.在夏季,种群A与B、种群A与C地成员间可以通过山脉迁移,有人研究了1900至2000年间3个种群地变化过程.资料显示1915年在种群A和B地栖息地之间建了矿,1920年在种群A和C地栖息地之间修了路.100年来气温逐渐升高,降雨逐渐减少.建矿之后,种群B可能消失,也可能成为与种群A、C不同地新种.分析种群B可能形成新种地原因:.(4>下表是种群A、C地规模、等位基因1(T/t>和2(W/w>频率地数据,表中为各自隐性基因地A.等位基因1地杂合子逐渐增多B.与种群A 之间不能进行基因交流C.正在经历适应辐射D.受气候影响更大(5>据表中数据分析,种群C 地基因库比种群A;种群规模与基因地频率变化关系密切.解读:(1>根据达尔文地自然选择学说可知,当种群数量过度增加以后,种内斗争会加剧,使死亡率升高,所以种群数量不能无限增多.(2>三个图表示地是对不同表现型地选择比例不同,①图表示对某种性状地选择过程中,某种性状占中等比例或该表现型处于中间状态.图③中地生物变异更加复杂,为生物进化提供了丰富地原料,所以也最容易形成新物种.(3>物种形成地常见模式是通过长期地地理隔离产生生殖隔离.开始A 和B 之间、A 和C 之间可以进行基因交流,但由于A 和B 之间后来建了矿,A 、C 间修了路,所以阻止了B 和A 、C 地基因交流.B 可以通过自然选择地作用使基因发生定向地改变,可能形成与A 和C 不同地新物种,也可能被环境所淘汰.(4>从表中信息可以看出种群C 中t 地基因频率逐渐增加,而其等位基因T 地基因频率逐渐减少,由于杂合子地基因型频率为2×t 地基因频率×T 地基因频率,T 地基因频率=1-t 地基因频率,代入计算可得出种群C 地杂合子逐渐增多,当两者地基因频率达到0.5时,杂合子地比例最大.种群C 和种群A 之间基因频率地改变没有突破物种界限,种群A 和种群C 仍属于同一物种,两者能进行基因交流,只是存在地理隔离,无法进行基因交流而已,排除B 项.而选项C 、D 从题目信息中无法得出,可以直接排除.故选A 项.(5>基因库是指种群中所有个体所含有地全部基因.由于种群C 地个体少,所以种群C 地基因库比种群A 地小.从表中可以看出,种群C 地规模越来越小,与t 地基因频率越来越大有关,即种群C 规模与等位基因1(T/t>地基因频率变化密切相关.答案:(1>生存斗争(生存竞争,适者生存> (2>①③(3>由于与种群A 之间地地理隔离,阻断了种群B 与种群A 、种群B 与种群C 地基因交流,因此种群B 内地基因突变开始积累,且产生地变异被环境选择保留下来;种群逐渐适应了生存环境,种群规模开始扩张,并形成生殖隔离,新种形成(4>A (5>小 1(T/t>基因频率地计算1.(2010年上海卷>某自花传粉植物种群中,亲代中AA 基因型个体占30%,aa 基因型个体占20%,则亲代A 地基因频率和F 1中AA 地基因型频率分别是( >A.55%和32.5% B.55%和42.5%C.45%和42.5%D.45%和32.5%解读:自花传粉地植物不能用随机交配地方法计算基因频率和后代地基因型频率.根据题目信息可知,该植物种群中Aa 基因型个体占50%,其自交后代中基因型为Aa 个体占25%,则F 1中基因型为AA地个体占地比例为30%+1/2×(50%-25%>=42.5%;亲代A地基因频率为(30×2+50>/200=55%.答案:B.2.(2010年全国理综卷Ⅱ>已知某环境条件下某种动物地AA和Aa个体全部存活,aa个体在出生前会全部死亡.现有该动物地一个大群体,只有AA、Aa两种基因型,其比例为1∶2.假设每对亲本只交配一次且成功受孕,均为单胎.在上述环境条件下,理论上该群体随机交配产生地第一代中AA和Aa地比例是( >A.1∶1B.1∶2C.2∶1D.3∶1解读:本题主要考查种群地基因频率.根据题干信息可知,该种群生物产生2种配子地比例为A∶a=2∶1,随机交配情况下,后代基因型为AA地个体占4/9,基因型为Aa地个体也是4/9,基因型为aa地个体(1/9>,不能存活;因此,后代个体地基因型种类及比例为AA∶Aa=1∶1.答案:A.解答该题地关键点有两个,一是用好基因频率和基因型频率地关系;二是注意剔除不能成活个体后个体总量地改变.3.(2010年全国理综卷Ⅰ>关于在自然条件下,某随机交配种群中等位基因A、a频率地叙述,错误地是( >A.在某种条件下两种基因地频率可以相等B.该种群基因频率地变化只与环境地选择作用有关C.一般来说,频率高地基因所控制地性状更适应环境D.持续选择条件下,一种基因地频率可以降为零解读:本题主要考查进化地相关知识,考查学生地理解能力.种群基因频率地变化与突变和基因重组、迁入与迁出和环境地选择等多种因素有关,故B错误;一般来说,某一性状适应环境地能力越强,控制该性状地基因其基因频率也往往比较大;如果显性性状不能适应环境而隐性性状适应环境地能力较强地话,那么A基因地基因频率在持续选择地条件下,就会逐渐降低至0(若原来群体中aa个体数很少,那么上述情况下自然就有可能出现A基因频率大于a基因频率、A基因频率等于a基因频率、A基因频率小于a基因频率地情形>.答案:B.4.(2010年天津理综卷>某地区从1964年开始使用杀虫剂杀灭蚊子幼虫,至1967年中期停用.下图是五年间蚊子幼虫基因型频率变化曲线.R表示杀虫剂抗性基因,S表示野生敏感型基因.据图回答:(1>R基因地出现是地结果.(2>在RR基因型频率达到峰值时,RS、SS基因型频率分别为4%和1%,此时R基因地频率为.(3>1969年中期RR基因型几近消失,表明在地环境条件下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫地生存适应能力.(4>该地区从此不再使用杀虫剂.预测未来种群中,最终频率最高地基因型是,原因是. 解读:(1>自然情况下只有基因突变才会产生新地基因.(2>因为RS、SS基因型频率分别是4%和1%,所以RR地基因型频率为95%,则R地基因频率为95%+4%÷2=97%.(3>从图中可看出在1967年中期停用杀虫剂后,RR基因型频率下降,到1969年中期几近消失,而SS基因型频率上升,说明无杀虫剂环境下,RR基因型幼虫比SS基因型幼虫地生存适应能力低.(4>由(3>分析可知,不再使用杀虫剂,SS基因型幼虫适应环境,RR基因型幼虫不适应环境,所以S基因频率增加,而R基因频率下降,持续该选择作用导致SS基因型频率最高.答案:(1>基因突变(2>97% (3>不再使用杀虫剂低(4>SS 在不使用杀虫剂地环境中,持续地选择作用使R基因频率越来越低申明:所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途.。

高考生物生物的变异与进化专项练习(带答案)

高考生物生物的变异与进化专项练习(带答案)在复习高考生物时必定要注意平常多做题进行查缺补漏,以下是生物的变异与进化专项练习,希望对大家有帮助。

一、单项选择题(每题 4 分,共 24 分 )1.对于生物变异与生物进化的表达,正确的选项是()A.变异均能为生物进化供给原资料B.太空射线能使种子发生定向变异C.一个碱基对的缺失惹起的变异属于染色体变异D.自然选择会使种群基因频次发生定向改变2.某些种类的染色体构造和数目的变异,可经过对细胞有丝分裂中期或减数第一次分裂期间的察看来辨别。

a、b、 c、d为某些生物减数第一次分裂期间染色体变异的模式图,它们挨次属于 ()A.三倍体、染色体片段增添、三体、染色体片段缺失B.三倍体、染色体片段缺失、三体、染色体片段增添C.三体、染色体片段增添、三倍体、染色体片段缺失D.染色体片段缺失、三体、染色体片段增添、三倍体3.以下有关育种的表达正确的选项是()A.诱变育种能够定向地改变生物的性状B.经过杂交育种所获取的新品种均需要从F3 开始选用C.多倍体育种中,低温办理与秋水仙素引诱的作用机理相像D.花药离体培养所获取的新个体即为纯合体4.以下对于基因工程的表达,错误的选项是()A.目的基因和受体细胞均可来自动植物或微生物B.限制性核酸内切酶和DNA 连结酶是两类常用的工具酶C.人胰岛素基因能够在大肠杆菌中表达D.载体上的抗性基因有益于挑选含重组DNA 的细胞和促使目的基因的表达5.以下对于基因频次与生物进化的表达正确的选项是()A.一个种群中,各样基因型比率的改变说明物种在不停进化B.在一个种群中,控制一对相对性状的等位基因频次之和为1C.基因型 Aa 的个体自交后辈中,因为多半个体表现为显性,所以 A 基因的频次大于 a 基因的频次D.因色盲患者中男性数目大于女性,所以男性集体中色盲的基因频次大于女性集体6.以下图是物种形成的一种模式。

物种 a 因为地理阻碍分开为两个种群 a1 和 a2,经过漫长的进化,分别形成新物种 b 和 c。

高考生物知识点:生命的起源和生物的进化

高考生物知识点:生命的起源和生物的进化

1.生命的起源经历了四个化学进化时期:从无机小分子物质生成有机小分子物质、从有机小分子物质形成有机高分子物质、从有机高分子物质组成多分子体系、从多分子体系演变为原始生命。

2.进化论者认为,现在地球上的各种生物不是神制造的,而是由共同祖先通过漫长的时刻演变而来的,因此各种生物之间有着或远或近的亲缘关系。

3.自然选择学说包括:过度繁育、生存斗争、遗传和变异、适者生存。

4.凡是生存下来的生物差不多上对环境能适应的,而被剔除的生物差不多上对环境不适应的。

这确实是适者生存,不适者被剔除,称为自然选择。

5.适应是自然选择的结果。

6.突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组是产生进化的原材料;自然选择使种群改变并决定生物进化的方向。

7.按照达尔文的自然选择学说,能够明白生物的变异一样是不定向的,而自然选择则是定向的(定在与生存环境相适应的方向上)。

当生物产生了变异以后,由自然选择来决定其生存或剔除。

8.遗传和变异是生物进化的内在因素,生存斗争推动着生物的进化,它是生物进化的动力。

定向的自然选择决定着生物进化的方向。

9.种内斗争,关于失败的个体来说是有害的,甚至会造成死亡,然而,关于整个种群的生存是有利的。

高中生物高考解密14 生物的进化(讲义)-【高频考点解密】2021年高考生物二轮复习讲义+分层训练

解密14 生物的进化核心考点一正确理解现代生物进化理论1.自然选择学说与现代生物进化理论的比较2.选择对生物进化的影响(1)自然选择与人工选择(2)选择对基因频率的影响①选择的直接对象是具有某特定性状表现的生物体。

②选择的实质是控制某特定性状表现的基因。

③选择的结果:从生物个体角度看导致生物个体生存或死亡;从基因角度看导致控制某特定性状基因的频率上升或下降。

3.图解物种形成的两种典型模式(1)渐变式——经长期地理隔离产生(2)爆发式——短时间内即可形成,如自然界中多倍体的形成4.物种形成的环节及隔离导致物种形成(1)三个环节:突变和基因重组、自然选择、隔离,三者关系如图所示:(2)隔离导致物种的形成一个种群――→地理隔离多个小种群――→多种因素种群基因频率定向改变―→亚种――→出现生殖隔离新物种 ①只有地理隔离而不形成生殖隔离,能产生亚种,但绝不可能产生新物种。

②生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。

生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交后代不活;杂交后代活而不育。

5.对物种和进化标准的判断技巧(1)判断两个种群是否属于同一物种的标准,是看它们之间是否存在生殖隔离,若存在生殖隔离,则一定是两个物种。

(2)判断种群是否进化的标准,是看其基因频率是否发生了变化,若种群基因频率没有发生变化,则种群没有发生进化。

【易混易错】(1)物种形成与生物进化不同(2)生物进化不一定导致新物种形成。

生物进化的实质是种群基因频率的改变,这种改变可大可小,不一定会突破物种的界限。

(3)新物种形成则说明生物进化了。

)自然选择直接作用的是生物个体,而且是个体的表现型。

(4(2019·上海高考真题)关于语言基因FOXP2 的基因在所有灵长类动物中都存在,但人类的该基因序列中存在部分碱基替换。

这一发现为人类获得语言能力提供了()A.比较解剖学证据B.胚胎学证据C.古生物化石证据D.生物化学证据【答案】D【分析】生物进化的证据有化石证据、比较解剖学上的证据、胚胎学上的证据和生物化学证据等。

(新高考)高三生物专题精练 生物的进化 (答案)

生物的进化1.对物种和进化标准的判断技巧(1)判断两个种群是否属于同一物种的标准,是看它们之间是否存在生殖隔离,若存在生殖隔离,则一定是两个物种。

(2)判断种群是否进化的标准,是看其基因频率是否发生了变化,若种群基因频率没有发生变化,则种群没有发生进化。

2.自交和自由交配时基因(型)频率的变化(1)自交:种群个体自交时,子代中纯合子增多,杂合子减少,基因型频率发生改变。

自交过程不改变基因频率。

(2)自由交配:在无基因突变、各种基因型的个体生活力相同时,处于遗传平衡的种群自由交配遵循遗传平衡定律,上下代之间种群的基因频率及基因型频率不变。

如果一个种群没有处于遗传平衡状态,自由交配不改变基因频率,但改变基因型频率。

3.位于常染色体上的基因频率的计算(1)已知基因型个体数,求基因频率:某基因频率=(该基因纯合子个数X2+杂合子个数)一(总个数X2)。

(2)已知基因型频率,求基因频率:一个等位基因的频率=该等位基因纯合子的基因型频率+ 1/2杂合子的基因型频率。

4.位于X染色体非同源区段上基因频率的计算已知各基因型个体的数量,求基因频率时,一定注意:Y染色体上不含与X染色体上相对应的等位基因,因此只能计算X染色体上的基因总数,不能将Y染色体计算在基因总数内。

如求X b的基因频率:X b的基因频率=2X女性个数+男生个数X100%5.利用遗传平衡定律进行计算在一个有性生殖的自然种群中,当等位基因只有一对(A、a)时,设p代表基因A的频率,q代表基因a的频率,贝V:(p+q)2=p2+2pq+q2=1o其中p2是AA(纯合子)的基因型频率,2pq是Aa(杂合子)的基因型频率,q2是aa(纯合子)的基因型频率。

例1:(2021•新高考广东卷・8)兔的脂肪白色(F)对淡黄色(f)为显性,由常染色体上一对等位基因控制。

某兔群由500只纯合白色脂肪兔和1500只淡黄色脂肪兔组成,F、f的基因频率分别是()A.15%、85%B.25%、75%C.35%、65%D.45%、55%答案B基因频率是指在一个种群的基因库中,某个基因占全部等位基因数的比率。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

专题训练14 生物的进化一、选择题【必考集训】1.(2017浙江吴越联盟联考)达尔文认为生物进化性变化得以发生的前提条件是( )A.自然选择B.可遗传变异C.基因频率改变D.生殖隔离2.整个生物界,种类繁多、异彩缤纷,现存的物种数在200万以上。

它们在结构、功能、行为、生活方式等方面都有各自的特点,这体现了生物的( )A.多样性B.特异性C.变异性D.统一性3.下列关于生物进化的叙述,正确的是( )A.生物进化的方向是由基因突变决定的B.害虫抗药性的出现是不断施用农药的结果C.生物进化的实质是种群基因频率的变化D.只有基因突变、自然选择及隔离才能形成新物种4.下列哪个过程从根本上为自然选择提供了丰富的材料?( )A.DNA→DNAB.DNA→RNAC.mRNA→蛋白质D.氨基酸→蛋白质5.在调查某小麦种群时发现T(抗锈病)对t(易感染)为显性,在自然情况下该小麦种群可以自由传粉,据统计,TT为20%,Tt为60%,tt为20%,该小麦种群突然大面积感染锈病,致使易感染小麦在开花之前全部死亡。

计算该小麦在感染锈病之前与感染锈病之后基因T的频率分别是多少?( ) A.50%和50% B.50%和62.5%C.62.5%和50%D.50%和100%6.自然界中桦尺蠖有灰色和黑色两种类型,当树干和岩石呈现深暗颜色时,绝大多数为黑色桦尺蠖,在灰色环境中,绝大多数为灰色桦尺蠖。

下列叙述正确的是( )A.灰色桦尺蠖和黑色桦尺蠖是两个不同物种B.不同的环境条件中,灰色基因和黑色基因的频率不同C.灰色桦尺蠖全部基因的总和称为基因库D.在深暗的环境中,大多数灰色的桦尺蠖突变成了黑色桦尺蠖7.(2017浙江绍兴模拟)实验室条件下可以研究细菌抗药性形成的机理。

野生型金黄色葡萄球菌对青霉素是敏感的,将它接种到青霉素浓度为0.1单位/cm3的培养基里,绝大多数细菌死亡,但有个别细菌能存活下来,并能进行繁殖。

下列叙述正确的是( )A.在青霉素的影响下,金黄色葡萄球菌种群抗青霉素的基因频率降低B.存活下来的个体通过繁殖导致金黄色葡萄球菌种群抗青霉素的基因频率的提高C.接触青霉素之前金黄色葡萄球菌个体间已经产生了抗青霉素的差异D.细菌抗药性的产生是人工选择的结果8.某玉米田从N年开始持续使用杀虫剂,而此地的玉米螟数量变化如下图所示,对此现象解释正确的是( )A.玉米螟对杀虫剂产生了定向变异B.玉米螟对杀虫剂进行了定向选择C.杀虫剂对玉米螟的抗药性变异进行了定向选择D.害虫对杀虫剂产生了隔离9.等位基因(A、a)与(D、d)位于同一对常染色体上,基因型为AA或dd的个体胚胎致死。

两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程中不发生交叉互换。

以基因型如右图所示的果蝇为亲本,逐代自由交配,则后代中基因A的频率将( )A.上升B.不变C.下降D.先升后降10.(2017浙江嘉兴期末)下图为抗青霉素细菌的产生过程,表示死亡的个体,a、b表示两个阶段。

下列叙述正确的是( )A.a阶段使用青霉素后少部分细菌产生抗药性存活下来B.b阶段存活细菌的抗药性均比a阶段细菌的抗药性强C.经过a→b阶段的人工选择导致抗药细菌的比例增大D.b阶段存活的细菌可能是若干突变累加在一起的产物【加试提升】11.下列有关生物进化和物种形成的叙述,正确的是( )A.自然选择过程中,直接受选择的是基因型,进而导致基因频率的改变B.环境条件发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变C.单倍体到二倍体发生的染色体变化,决定了生物进化的方向D.四倍体西瓜的形成,证明新物种的形成不一定需要隔离12.某种昆虫的翅色由常染色体上一对等位基因决定,A决定绿色,a决定褐色。

现从自然界中随机捕获若干个该昆虫个体组成一个新的种群,在这个新种群中,设A、a的基因频率分别为x、y,AA、Aa、aa的基因型频率分别为D、E、F。

则下列关系中一定正确的是( )A.x=DB.y2=FC.x=E+D/2D.2y=2F+E13.(2017浙江五校联考二模)某地有一种植物,同一植株上不同时期所开花的花色会发生变化,其传粉者包括当地的白线天蛾和8月上旬将迁徙离开的蜂鸟。

下图表示7月30日~8月15日前后,当地各类群生物的数量变化。

下列分析不合理的是( )A.8月该植物种群的红花基因频率下降B.花色的变化与传粉者的选择作用有关C.红色的花更容易吸引蜂鸟完成传粉D.植物的快速反应适应了传粉者的改变14.下图表示生物新物种形成的基本环节,对图示分析正确的是( )A.图中A表示基因突变和基因重组,为进化提供原材料B.种群基因频率的定向改变是形成新物种的前提C.图中B表示地理隔离,是新物种形成的必要条件D.图中C表示生殖隔离,指两种生物不能杂交产生后代15.曲线a表示使用诱变剂x前青霉菌菌株数和青霉素产量之间的关系,曲线d表示使用诱变剂x 后菌株数和产量之间的关系。

下列说法正确的是( )A.由a变为b、c、d体现了变异的多方向性B.x决定了青霉菌变异方向,加快了变异频率C.在x作用下青霉菌可能发生基因突变、基因重组D.b是最符合人们生产要求的变异类型二、非选择题16.图1显示了某种甲虫的两个种群基因库的动态变化过程。

种群中每只甲虫都有相应的基因型,A 和a这对等位基因没有显隐性关系,共同决定甲虫的体色,甲虫体色的基因型和表现型如图2所示,请据图回答下列问题。

(1)从图2可知,控制甲虫体色的A和a这对等位基因的关系是。

在种群1中出现了基因型为A'A的甲虫,A'基因最可能的来源是。

该来源为生物进化。

A'A个体的出现将会使种群1基因库中的发生改变,因此种群1(填“有”或“没有”)进化。

(2)图中箭头表示通过迁移,两个种群的基因库之间有机会进行。

由此可知,种群1和种群2之间不存在,因此(填“有”或“没有”)新物种诞生。

(3)根据图1两个种群中不同体色的甲虫分布比例,可以初步推测出处于工业污染较为严重的环境中的是种群,该环境对甲虫的生存起到作用。

17.登革热病毒感染蚊子后,可在蚊子唾液腺中大量繁殖,蚊子在叮咬人时将病毒传染给人,可引起病人发热、出血甚至休克。

科学家用以下方法控制病毒的传播。

(1)将S基因转入蚊子体内,使蚊子的唾液腺细胞大量表达S蛋白,该蛋白可以抑制登革热病毒的复制。

为了获得转基因蚊子,需要将携带S基因的载体导入蚊子的细胞。

如果转基因成功,在转基因蚊子体内可检测出、和。

(2)科学家获得一种显性突变蚊子(AABB)。

A和B基因位于非同源染色体上,只有A或B基因的胚胎致死。

若纯合的雄蚊(AABB)与野生型雌蚊(aabb)交配,F1群体中A基因频率是,F2群体中A 基因频率是。

(3)将S基因分别插入到A、B基因的紧邻位置(如图),将该纯合的转基因雄蚊释放到野生群体中,群体中蚊子体内病毒的平均数目会逐代,原因是。

专题训练14生物的进化1.B 解析自然选择决定生物进化的方向,不是生物进化性变化得以发生的前提条件,A项错误;可遗传变异为生物进化提供原材料,是生物进化性变化得以发生的前提条件,B项正确;基因频率的改变是生物进化的实质,不是生物进化性变化得以发生的前提条件,C项错误;生殖隔离是新物种形成的标志,不是生物进化性变化得以发生的前提条件,D项错误。

2.A 解析生物种类繁多、数量多,体现了生物的多样性。

3.C 解析基因突变是不定向的,生物进化的方向是自然选择决定的,A项错误;害虫抗药性个体属于变异,在施用农药之前就存在着,喷施农药对抗药性个体起了选择作用,B项错误;现代生物进化理论认为,生物进化的实质是种群基因频率的改变,C项正确;新物种的形成可能不经过基因突变,如多倍体植物的形成,D项错误。

4.A 解析DNA→DNA表示DNA自我复制过程,在该过程中易发生基因突变,能产生新基因,能为生物进化提供原始材料,是生物进化的根本原因。

5.B 解析分析题意,小麦在感染锈病之前的基因型频率,TT=20%,Tt=60%,tt=20%,T的基因频率为20%+1/2×60%=50%;感染锈病之后基因tt个体全部死亡,该种群中的基因型频率,TT=20%÷(20%+60%)×100%=25%,Tt=60%÷(20%+60%)×100%=75%,因此感染锈病之后基因T的频率是25%+1/2×75%=62.5%。

6.B 解析灰色桦尺蠖和黑色桦尺蠖彼此间不存在生殖隔离,属于同一物种,A项错误;在不同环境下,在自然选择的作用下两种尺蛾的数量有所差异,灰色基因和黑色基因的频率不同,B项正确;一个种群中的所有个体的全部基因叫做这个种群的基因库,C项错误;生物性状由环境和遗传物质决定,深暗的环境不会使灰色的桦尺蠖突变成黑色桦尺蠖,D项错误。

7.C 解析在青霉素的影响下,不能抵抗青霉素的细菌死亡,存活的个体存在抗青霉素的基因,因此金黄色葡萄球菌种群抗青霉素的基因频率升高,A项错误;存活下来的个体通过繁殖后代仍然具有相同的基因,因此金黄色葡萄球菌种群抗青霉素的基因频率不会改变,B项错误;接触青霉素之前金黄色葡萄球菌个体间已经产生了抗青霉素的差异,使用青霉素时,青霉素对细菌进行了选择,C项正确;细菌抗药性的产生是基因突变的结果,与人工选择无关,D项错误。

8.C 解析变异是不定向的,A项错误;杀虫剂对玉米螟进行了定向选择,B项错误;在使用杀虫剂之前,玉米螟就存在多种变异,杀虫剂对玉米螟的抗药性变异进行了定向选择,C项正确;杀虫剂对害虫定向选择,D项错误。

9.B 解析以基因型如题图所示的果蝇为亲本,产生的卵细胞和精子只有AD∶ad=1∶1,受精后得到的子代为AADD∶AaDd∶aadd=1∶2∶1,基因型为AA或dd的个体胚胎致死,则后代只有AaDd,推知基因A的频率将不变。

10.D 解析变异具有不定向性,在使用青霉素之前,细菌已经具有抗药性,A项错误;b阶段存活的细菌,大部分抗药性比a阶段强,但也存在不抗药性个体,B项错误;a→b的过程属于自然选择,C项错误;选择能够使微小变异积累、放大成为显著变异,因此存活细菌可能是若干突变累加在一起的产物,D项正确。

11.B 解析自然选择过程中,直接受选择的是表现型,进而导致基因频率的改变,A项错误;环境条件发生变化时,种群的基因频率可能改变,也可能不变,B项正确;染色体变异只能提供进化的原材料,自然选择决定生物进化的方向,C项错误;二倍体经过秋水仙素处理后形成四倍体,证明了新物种的形成不一定需要地理隔离,一定有生殖隔离,D项错误。

12.D 解析由题意知,刚组成的这个新种群是由随机捕获的若干个该昆虫个体组成的,不一定遵循遗传平衡定律,因此y2不一定与aa的基因型频率F相等;该种群中,A的基因频率=x=AA的基因型频率+Aa的基因型频率的一半=D+1/2E,a的基因频率=y=aa的基因型频率+Aa的基因型频率的一半=F+1/2E。