《史记》成语及其文化内涵

史记里面的四字成语

史记里面的四字成语《史记》中的四字成语非常丰富:百二河山:形容山河险固,可以二敌百。

后指国力强盛,边防稳固的国家。

不可奈何:指没有办法。

必操胜券:一定有胜利的把握。

酒肉池林:形容穷奢极欲的生活。

左支右绌:指财源不顺,比喻为人或做事勉强应付,难以周全。

沐猴而冠:比喻外表装饰得很华丽但本质上没有价值。

鸟尽弓藏:指事成之后,用人之贤被抛弃。

一狐之腋:比喻珍贵的东西。

招摇过市:指在公开场合大摇大摆显示声势,引人注意。

奇货可居:指依仗某种独特的技能或物品为资本,获取巨大的利益。

指鹿为马:指混淆是非,颠倒黑白。

先发制人:指做事抢先一步行动,占据主动或先机。

破釜沉舟:指为了达到目标而做出极端的决定,表示决心全力以赴。

鸿门宴:指暗藏杀机的宴会或政治交易的场所。

项庄舞剑,意在沛公:指表面做一件事,实际想达到另一个目的。

毛遂自荐:指自己推荐自己承担某项任务或工作。

一知半解:指对事物的了解不够全面深入,只了解一些皮毛。

纸上谈兵:指只在书本上空谈理论,不切实际。

一字千金:形容文字或书法的价值极高。

完璧归赵:比喻将原物完整归还。

奇货可居:指依仗某种独特的技能或物品为资本,获取巨大的利益。

图穷匕见:比喻事情发展到最后,真相显露出来。

等等。

以上是部分出自《史记》的成语,仅供参考。

焚书坑儒:指秦始皇焚毁书籍和坑杀儒生的历史事件。

约法三章:指订立简单的法律条款,以规范人们的行为。

明修栈道,暗度陈仓:指故意做出一种姿态,以掩盖真实的意图。

运筹帷幄:指在帐篷里制定作战计划,也比喻拟定处理事情的策略。

高屋建瓴:指在高屋顶上倾倒瓶子里的水,或指居高临下,势不可挡。

卧薪尝胆:形容人刻苦自励,发愤图强。

鸟尽弓藏:指事成之后,用人之贤被抛弃。

招摇过市:指在公开场合大摇大摆显示声势,引人注意。

韦编三绝:形容读书勤奋,苦心钻研。

鸿鹄之志:指远大的志向。

怒发冲冠:形容愤怒到了极点。

一败涂地:形容惨败后的狼狈景象。

完璧归赵:比喻将原物完整归还。

负荆请罪:指主动向人认错赔罪。

史记中的成语

<<史记选读>>部分常见成语【彬彬有礼】文雅而有礼貌。

《史记•太史公自序》:“叔孙通定礼仪,则文学彬彬稍进。

”李汝珍《镜花缘》第八十三回:“唤出他两个儿子,兄先弟后,~。

”【文质彬彬】亦作“文质斌斌”。

①文华质朴配合得宜,既有文彩,又很朴实。

②形容人举止文雅有礼貌。

【金匮石室】匮:柜子。

古时国家收藏重要文书处。

《史记•太史公自序》:“迁为太史令,紬史记、石室金匮之书。

”【徒托空言】谓只说空话而不实行。

语出《·太史公自序》:“子曰:‘我欲载之空言,不如见之於行事之深切著明也。

’”【一旦一夕】形容很短的时间。

同“一朝一夕”。

出处《史记·太史公自序》:“臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣。

”【唯唯否否】语出《史记·太史公自序》:“太史公曰:‘唯唯,否否,不然。

’”裴骃集解引晋灼曰:“唯唯,谦应也;否否,不通者也。

”钱锺书《管锥篇·史记会注考证五八》:“盖不欲迳‘否’其说,姑以‘唯’先之,聊减峻拒之语气。

”后因以“唯唯否否”形容虚与委蛇,佯应而不置可否。

【一家之言】指有独特见解自成体系的论著。

语出《报任少卿书》:“亦欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言。

”汉·班固《典引》:“司马迁著书成一家之言。

”【失之毫釐,差之千里】亦作“失之毫釐,差以千里”。

谓细微的失误,可导致巨大的差错。

【重于泰山】比喻意义重大。

汉·司马迁《报任少卿书》:“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。

”【吐哺握发】《韩诗外传》卷三:“成王封伯禽於鲁,周公诫之曰:‘往矣,子无以鲁国骄士。

吾文王之子,武王之弟,成王之叔父也,又相天下,吾於天下亦不轻矣,然一沐三握发,一饭三吐哺,犹恐失天下之士。

’”按,《史记·鲁周公世家》作“一沐三捉发”。

后遂以“吐哺握发”形容礼贤下士,求才心切。

【握发吐哺】《韩诗外传》卷三:“成王封伯禽於鲁,周公诫之曰:‘往矣!子其无以鲁国骄士。

史记中的成语

史记中的成语史记是我国古典文献中的经典之作,自从成书以来,便以其独特而卓越的历史价值和文学价值,成为了中国历史文化的珍贵遗产。

在史记中,藏有大量的成语,这些成语不仅记录了当时的历史事件,更具有强大的文化内涵,是中华文化的一大亮点,也是语言学习和研究的好材料。

下面我们就来一起探究史记中的成语。

一、刻舟求剑“刻舟求剑”这个成语出自《淮南子·知北游》,原意是说一个人在划船过河的时候,把自己的剑落水了,他却一直在船上刻着船的位置,以为自己的剑还在原来的地方,因而对于寻找剑的行为感到困惑和误解。

后来这个成语就被用来形容人的固执和拘泥,还被用来形容人在面对事情变化时,无法及时适应自己的思维,不能顺应时代和形势的变化,以至于陷入被动的局面。

二、举案齐眉“举案齐眉”这个成语出自《史记·李斯列传》,原意是指郑国的司直李斯很小的时候就学习经书,每天都在为课文而苦读,他的母亲就用以一块木板挡在案前,以比他的眉高,希望他能够抬起头来读书。

后来,这个成语就被用来形容人的学识和眼界,指一个人的口头能力和知识储备是非常丰富和精湛的。

三、金蝉脱壳“金蝉脱壳”这个成语出自《史记·屈原贾生列传》,讲的是战国时期,贾谊向汉武帝,王莽等统治者献策,提出“燕雀处堂,安知鸿鹄之志”这个故事中,“金蝉”在某一刻觉得自己一定会死掉,于是主动“甘愿脱壳,换得新生”,获得新的生命。

而后,这个成语就被用来比喻人在危急情况下,采取鲜明的变革行动,脱离旧的束缚和桎梏,适应新的发展需求,从而实现新的转变和发展。

四、四面楚歌“四面楚歌”这个成语出自《史记·项羽本纪》,讲的是汉初通行的一则寓言故事。

项羽在霸上之战中不敌,被困在垓下,他向楚国大军发号施令,却不被从前的百姓认可,反而用歌声羞辱他:“四面楚歌声起,何处扬眉吐气”。

后来,这个成语就被用来比喻处境艰难,左右被围,无法突围,遭受外部压力的人或事物。

五、闭门造车“闭门造车”这个成语出自《史记·司马相如列传》,讲的是司马相如被前往大梁之前,经历了十年的闭门修炼,获得了很多文才,但是在指派时,却不能得到市民的认可和支持。

史记相关的成语

史记相关的成语《史记》是中国历史上的一部重要著作,记录了从黄帝时代到汉武帝时期的历史事件。

以下是《史记》相关的成语及其解释:1.游侠之信:指讲义气、重信用的人。

2.守节不仕:指坚守节操,不担任官职。

3.刻骨仇恨:形容仇恨极深,难以忘记。

4.忍辱负重:指为了完成艰巨的任务而忍受屈辱和压力。

5.士死知己:指为了报答知己之恩而甘愿献出自己的生命。

6.穷途末路:指处境困窘,无路可走。

7.椎牛飨士:指犒劳军队或勇士,以示慰问。

8.雪中送炭:指在别人最需要帮助的时候给予帮助。

9.舍生取义:指为了坚持正义、真理而牺牲自己的生命。

10.权宜之策:指为了应对紧急情况而采取的临时措施。

11.孤注一掷:指把所有的希望都寄托在某一项行动上,不顾一切后果。

12.望风希指:指迎合上司的意图,投其所好。

13.希世之才:指罕见的有才华和才能的人。

14.奉公守法:指遵守法律和规定,不违法乱纪。

15.细大不捐:指无论大小事情都毫不保留地献出自己的一切力量。

16.眼高手低:指一个人眼界高但实际能力低,不能胜任所做的事情。

17.闻风而至:指听到消息就立刻前来,形容行动迅速。

18.无功受禄:指没有功劳却接受赏赐,通常用来形容不劳而获的人。

19.相机而动:指根据情况的变化而采取相应的行动。

20.负驽前驱:指背着弓箭走在前面开道,表示极为尊敬和礼遇。

21.因人成事:指依靠别人的力量来完成自己的任务或事业。

22.千载难逢:形容极难遇到的机会或时机。

23.口传相授:指通过口耳相传的方式传授知识或技能。

24.云集响应:形容人们迅速响应号召,聚集在一起。

25.与人为善:指以善意的态度对待他人,多指乐于助人。

26.故步自封:指安于现状,不求进步和发展。

27.兼容并包:指把不同的事物或思想体系融合在一起,包容性强。

28.防患未然:指在事情发生之前采取预防措施,防止祸患的发生。

29.临危不惧:指面对危险或困难时毫不畏惧,保持镇定。

30.一臂之力:指尽自己的一份力量来帮助别人,通常用来形容助人为乐的行为。

出自史记的成语及解释

出自史记的成语及解释

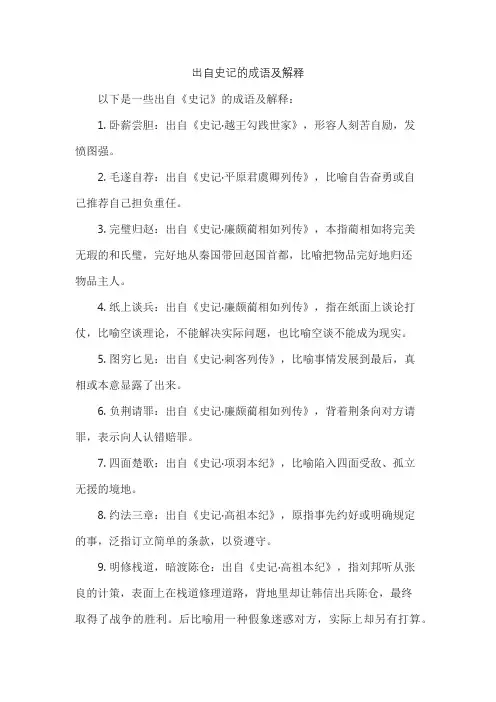

以下是一些出自《史记》的成语及解释:

1. 卧薪尝胆:出自《史记·越王勾践世家》,形容人刻苦自励,发

愤图强。

2. 毛遂自荐:出自《史记·平原君虞卿列传》,比喻自告奋勇或自

己推荐自己担负重任。

3. 完璧归赵:出自《史记·廉颇蔺相如列传》,本指蔺相如将完美

无瑕的和氏璧,完好地从秦国带回赵国首都,比喻把物品完好地归还

物品主人。

4. 纸上谈兵:出自《史记·廉颇蔺相如列传》,指在纸面上谈论打仗,比喻空谈理论,不能解决实际问题,也比喻空谈不能成为现实。

5. 图穷匕见:出自《史记·刺客列传》,比喻事情发展到最后,真

相或本意显露了出来。

6. 负荆请罪:出自《史记·廉颇蔺相如列传》,背着荆条向对方请罪,表示向人认错赔罪。

7. 四面楚歌:出自《史记·项羽本纪》,比喻陷入四面受敌、孤立

无援的境地。

8. 约法三章:出自《史记·高祖本纪》,原指事先约好或明确规定

的事,泛指订立简单的条款,以资遵守。

9. 明修栈道,暗渡陈仓:出自《史记·高祖本纪》,指刘邦听从张

良的计策,表面上在栈道修理道路,背地里却让韩信出兵陈仓,最终

取得了战争的胜利。

后比喻用一种假象迷惑对方,实际上却另有打算。

这些成语都具有丰富的文化内涵和历史意义,是中华文化的瑰宝。

史记里的成语

史记里的成语《史记》,一部不朽之作,影响了两千年来的中华文明。

它被鲁迅先生称为“史家之绝唱,无韵之离骚。

”书中的许多典故成语、警句格言,广为流传。

这里为大家精选了20个出自《史记》的成语,带你看看成语背后的故事。

1. 明修栈道,暗度陈仓解释:是指将真实的意图隐藏在表面的行动背后,用明显的行动迷惑对方,使敌人产生错觉,并忽略自己的真实意图,从而出奇制胜。

出处:《史记·高祖本纪》:“项王使卒三万人从,楚与诸侯之慕从者数万人,从杜南入蚀中。

去辄烧绝栈道,以备诸侯盗兵袭之,亦示项羽无东意……八月,汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。

邯迎击汉陈仓,雍兵败……”2. 韦编三绝解释:韦编:用熟牛皮绳把竹简编联起来;三:概数,表示多次;绝:断。

孔子为读《周易》而多次翻断了编联竹简的牛皮带子。

后来比喻读书勤奋。

出处:《史记·孔子世家》:“孔子晚而喜《易》,序彖、系、象、说卦、文言。

读《易》,韦编三绝。

假我数年,若是,我于《易》则彬彬矣。

”3. 酒池肉林解释:商朝末代君王纣王生活糜烂,他下令在沙丘平台用酒装满池子,把各种动物的肉割成一大块一大块挂在树林里,这就是所谓的“酒池肉林”,以便一边游玩,一边随意吃喝。

后人常用“酒池肉林”形容生活奢侈,纵欲无度。

出处:《史记·殷本纪》:“大冣乐戏于沙丘,(纣)以酒为池,县(悬)肉为林,使男女裸相逐其间,为长夜之饮。

”4. 网开一面解释:把捕禽的网撤去三面,只留一面。

比喻采取宽大态度,给人一条出路。

出处:《史记·殷本纪》:“汤出,见野张网四面,祝曰:“自天下四方,皆入吾网。

”汤曰:“嘻,尽之矣!”乃去其三面。

祝曰:“欲左,左;欲右,右。

不用命,乃入吾网。

”5. 一字千金解释:秦相吕不韦叫门客著《吕氏春秋》,书写成后出布告,称有能增减一字的,就赏千金。

后来用“一字千金”称赞诗文精妙。

出处:《史记·吕不韦列传》:“布咸阳市门,悬千金其上,延诸侯游士宾客有能增损一字者予千金。

史记成语典故及人文理念

史记成语典故及人文理念《史记》是中国古代史书的代表著作之一,其全书500多万字,共纪传133篇。

《史记》中描绘了各个时期的政治、军事、经济、文化等方面的历史,而其中还蕴含了丰富的人文理念和智慧。

以下就是一些与《史记》相关的成语典故和人文理念。

成语典故1. 公门桃李:出自《史记·廉颇蔺相如列传》中“桃李不言,下自成蹊”的故事。

桃李指后来才出名的人,公门指国家的机构。

意为国家培养的干部如同种下的桃李,即使未出名也能在爱国服务中尽职尽责。

2. 公说公有理,婆说婆有理:出自《史记·李斯列传》中汉始皇对待秦国大臣之间的故事。

皇帝问李斯和程邦谁说得是,李斯回答“公说公有理,婆说婆有理”,意思是两边都有道理。

这个成语用来形容两个互不相让的人都认为自己是对的。

3. 画龙点睛:出自《史记·李斯列传》中画家张僧繇描绘龙时为其添上睛的故事。

比喻文章最后一笔才是最关键的点明意义,或指一件事情最后关键性的节点。

4. 刀山火海:出自《史记·陈涉世家》中形容陈涉率领的农民起义队伍历经千难万险的故事。

这个成语用来形容艰苦卓绝、危机重重的环境。

人文理念1. 正义:《史记》中所述历史事件中充满了正义的光芒。

诸如孟子篇,就展示了正义的思想基础,使得兼容与对抗式武策、文策的思想更趋于实质化和制度化。

孔子不就谓之:“夫子之徒,谁不正之由”。

2. 仁爱:《史记》中许多政治家和军事上的领袖都具有高度的仁爱精神,关心人民的利益,允许罪犯改过自新,弘扬道德伦常,争统一、尊王,抚显慈爱,进而观国隆兴繁荣。

3. 孝道:许多历史人物在《史记》中都被描绘为孝子贤孙,如《孟子》篇中举起同母兄弟之尸讨薪的梁雍。

孝道是中国传统文化的重要理念,它对于家庭、社会和国家的和谐发展都具有重要的作用。

4. 民本:《史记》中强调民本思想,突显了国家政治以民为本的理念。

无论是在各时期的统治者还是民间百姓中都能看到这种思想。

这种思想意味着政治权利应该由人民拥有,为人民谋福利的政治理念。

初中生必学的《史记》经典成语

初中生必学的《史记》经典成语成语是中国汉字语言词汇中一部分定型的词组或短句。

成语是汉文化的一大特色,有固定的结构形式和固定的说法,表示一定的意义,在语句中是作为一个整体来应用的。

成语有很大一部分是从古代相承沿用下来的,在用词方面往往不同于现代汉语,它代表了一个故事或者典故。

《史记》成语大全:一去不复返:一去就不再回来了。

仰取俯拾:低头拾地上的东西,抬头拿上面的东西。

形容一举一动都有收获。

妖不胜德:比喻邪不压正。

燕雀安知鸿鹄之志:比喻平凡的人哪里知道英雄人物的志向。

夜郎自大:夜郎:汉代西南地区的一个小国。

比喻人无知而又狂妄自大。

衣不完采:衣服不全是彩色的。

比喻衣着朴素。

养虎遗患:遗:留下;患:祸患。

留着老虎不除掉,就会成为后患。

比喻纵容坏人坏事,留下后患。

一日千里:原形容马跑得很快。

后比喻进展极快。

一败涂地:形容失败到了不可收拾的地步。

一钱不值:一个铜钱都不值。

比喻毫无价值。

言听计从:听:听从。

什么话都听从,什么主意都采纳。

形容对某人十分信任。

言人人殊:殊:不同。

说的话个个不同。

指各人有各人的意见。

意气扬扬:扬扬:得意的样子。

形容很得意的样子。

以貌取人:根据外貌来判别一个的.的品质才能。

一鸣惊人:鸣:鸟叫。

一叫就使人震惊。

比喻平时没有突出的表现,一下子做出惊人的成绩。

一得之愚:指自己对某件事的一点看法。

一意孤行:指不接受别人的劝告,顽固地按照自己的主观想法去做。

一言九鼎:九鼎:古代国家的宝器,相传为夏禹所铸。

一句话抵得上九鼎重。

比喻说话力量大,能起很大作用。

一举千里:一飞就是一千里。

比喻前程远大。

衣锦夜行:锦:有彩色花纹的丝织品。

夜里穿着锦绣衣服走路。

比喻不能在人前显示荣华富贵。

约法三章:原指订立法律与人民相约遵守。

后泛指订立简单的条款。

以古非今:非:非难,否定。

用历史故事抨击当前的政治。

因祸得福:变坏事为好事。

倚门卖笑:旧时形容妓女的生活。

一言半语:指很少的一两句话。

异军突起:异军:另外一支军队。

出自《史记》的30个成语及释义

出自《史记》的30个成语及解释《史记》被鲁迅先生誉为“史家之绝唱,无韵之离骚”,列为前“四史”之首,与《资治通鉴》并称为“史学双璧”。

在《史记》中,有许多引经据典之处,也造就了不少成语,来看看有哪些吧!1.鸿鹄之志【释义】指鸿鹄有飞跃千里的志向和能力。

比喻一个人有远大的理想和抱负。

【出处】《史记·陈涉世家》:“陈涉太息曰:‘嗟乎,燕雀安知鸿鹄之志哉!’”2.破釜沉舟【释义】把饭锅打破,把渡船凿沉。

比喻不留退路,做事果决。

【出处】《史记·项羽本纪》:“项羽乃悉引兵渡河,皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。

”3.暗度陈仓【释义】韩信登坛拜将后,将出兵攻打项羽,表面上公开派人修筑栈道,暗中却由陈仓出兵,进而平定三秦。

比喻出其不意、从旁突击的战略或暗中进行的活动。

【出处】《史记·高祖本纪》:“汉王用韩信之计,从故道还,袭雍王章邯。

邯迎击汉陈仓,雍兵败,还走;止战好畤,又复败,走废丘。

”4.卧薪尝胆【释义】越王勾践战败后以柴草卧铺,并经常舔尝苦胆,时时警惕自己不忘所受苦难。

后形容人刻苦自励,发奋图强。

【出处】《史记·越王勾践世家》:“越王勾践反国,乃苦身焦思,置胆於坐,坐卧即仰胆,饮食亦尝胆也。

”5.沐猴而冠【释义】猕猴戴着帽子装扮成人的模样。

比喻徒有仪表或地位而无真本领,也可形容坏人装扮成好人。

【出处】《史记·项羽本纪》:“人言楚人沐猴而冠耳,果然。

”6.韦编三绝【释义】指孔子勤读《易经》,以至于编联竹简的皮绳多次脱断。

比喻读书勤奋,刻苦治学。

【出处】《史记·孔子世家》:“孔子晚而喜易,序彖、系、象、说卦、文言。

读易,韦编三绝。

”7.酒池肉林【释义】殷纣以酒为池,以肉为林,为长夜之饮。

指荒淫腐化、极端奢侈的生活,后也形容酒肉极多。

【出处】《史记·殷本纪》:“大聚乐戏於沙丘,以酒为池,县肉为林,使男女裸相逐其间,为长夜之饮。

出自史记的四字成语

出自史记的四字成语史记是我国古代著名的纪传体史书之一,由司马迁撰写于西汉初年。

作为中国文化和历史的瑰宝,史记不仅记录了各个历史时期的政治、军事、社会、经济等重要事件和人物,还流传下来许多成语,成为我们日常生活中常用的语汇。

本文将为大家介绍一些出自史记的四字成语,让我们一起来探索其中的故事和寓意。

1. 弄璋之喜《史记·孔子世家》记载了孔子的一段事迹,他曾经在璧城的璧台上弹琴,引来了周洪的嘲笑和讥讽。

然而,孔子并没有因此恼怒,反而非常镇静地回答:“我只是弄璋之喜,却不知其琴也。

”这句话意指趣味之余,未必有高深的琴艺,形容人对自己才能的深浅不计较,只以欢乐为最。

由此衍生出的成语“弄璋之喜”意指自娱自乐、喜悦无忧的心情。

2. 肆意妄为《史记·荆轲刺秦王》中有关于荆轲刺秦王的记载。

当时,秦王嬴政统治酷暴,百姓苦不堪言,于是愤怒的荆轲决心刺杀秦王。

在刺杀秦王的过程中,荆轲以身殉国,表现出无畏和大无畏的精神。

从此,人们将荆轲舍己为国的精神称为“肆意妄为”,意指为了达到目的不择手段、任意胡为。

3. 面面俱到《史记·刘敬叔孙通列传》讲述了刘敬叔与孙通的故事。

刘敬叔和孙通都非常聪明,思维敏捷。

在进行辩论时,他们的思考非常全面,不但能针对对方的观点进行回应,还能考虑到所有可能发生的情况,做到“精于辞令,辩于义理,面面俱到”。

由此,人们把处理事务全面周到、考虑问题全面的能力称为“面面俱到”。

4. 言简意赅《史记·项羽本纪》中记载了项羽与韩信的一段对话。

当时,项羽问韩信:“若让你带兵作战,如何做好才可以?”韩信回答道:“兵来将挡,水来土掩。

”韩信几个简练的字句,道出了防御的策略。

这种简洁而有力的表达方式,使得韩信的回答既能明白传达自己的意思,又给人以启示。

因此,人们将这种言辞简练、意思明确的表达方式称为“言简意赅”。

5. 一分为二《史记·纪年》中记载了战国时期赵国的一段经历。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《史记》成语及其文化内涵【摘要】《史记》是司马迁所著的中国首部纪传体通史。

自《史记》问世以来,后人就不断研究,其深度和广度都达到了一定程度。

本文将使用定量和文献研究的方法对《史记》中的成语进行探究,具体包括成语来源、深层文化内涵等方面。

【关键词】:成语;《史记》;文化内涵The idioms of the Historical Records and its deep culturalconnotation.Abstract : The Historical Records is the first biographical history in China written by SiMA qian.Since the public of the Historical Records,descendants continue to study,the depth and breadth of which reach a certain degree.This paper will explore the idioms of the Historical Records,including idioms source, and the deep cultural connotation.Key words : idiom;the Historical Records;cultural connotation一、引言《史记》问世时以《太史公记》之名被人们熟知,由西汉著名的史学家司马迁所写。

《史记》是一部不朽史学著作,被列为二十四史之首;同时也是一部优秀的文学著作,被鲁迅评价为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

[1]《史记》穷极上古黄帝时代至汉武元狩元年的人物、历史事件,分为十二本纪,三十世家,七十列传,十表,八书,凡百三十篇。

其中,本纪用以记载历代帝王政绩,世家用来记述诸侯国和汉代诸侯、勋贵兴亡,列传则是为重要人物的言行事绩,表即大事年表,书记载典章制度、天文历法等等,涉及的内容比较广阔。

(一)国内研究现状《史记》自问世以来就不间断地有人研究,从汉代到清廷的研究涉及到各个领域,如:音韵,校勘,版本,疏解,诂训,评注等等。

《史记》中的成语较早引起了人们的重视(这可能跟中国人以偶为佳的心理有关),研究的主要阵地是《史记》成语的来源这一块,且研究的成果很喜人。

如:黄懋颐在1983发表于《南京大学学报》上的《〈史记〉与汉语成语》中以成语作为研究内容,根据其源头将其分为两大类:出自古代著作,经《史记》予以运用提炼而成的和首次出现在《史记》的,并对这些成语于塑造人物和在修辞中的作用作了分析,同时,对这些成语的结构方式进行了归纳,内容全面系统。

[2] 刘治平在《源于〈史记〉的成语》中把《史记》成语分为五种构成,即文中原词的摘取,节缩,改动,比合,故事、事件的概括和归纳。

[3]李娟《〈史记〉成语研究》把《史记》成语分为三类:一,引用典籍语言或者成语或是谚语;二,从《史记》中总结出来的;三,首次出现在《史记》中的成语,之前并没有出现过。

[4]综上所述,前人的所作的研究大多是关于《史记》成语的分类,而对于成语全方位的解读则少之又少。

对此,本文将从文化内涵角度对《史记》进行探究。

(二)研究方法本文将利用定量和文献研究的方法,站在前人研究的肩膀上对出现在《史记》中的成语实行系统而又深入的研究。

融统计和调查为一体,采用电脑、人工检索的策略,穷尽式地对《史记》成语进行提取、搜索,接着对这些成语分类和整合,最后使这些成语的文化内涵尽可能的显现出来,并为大众所理解和接受。

二、《史记》成语的来源据不完全统计,《史记》中共有685条成语(重复出现的不计算在内),这些成语多为四字,四字成语在6865个份额中占了631个,占了绝大多数。

多于四字的,如“燕雀安知鸿鹄之志”、“卑之无甚高论”、“项庄舞剑,意在沛公”等等,凡54条。

第一次出现在《史记》中的成语总共有360条,其中四字成语有354条,超过四字的统共6条。

(一)承用前代典籍的成果主要包括来自经书类和诸子类。

经书类也即四书五经,包括《论语》(10条)《孟子》(2条)《诗经》(6条)《礼记》(9条)《尚书》(4条)《易经》(4条)。

诸子类包括是《墨子》(3条)《老子》(2条)《庄子》(8条)《韩非子》(9条)《荀子》(5条)《管子》(5条)《淮南子》(六条)《抱朴子》(1条)《吴子》(1条)《尸子》(2条)《孙子》(2条)《晏子》(2条)《文子》(2条)《燕丹子》(1条)《冠子》(3条)。

出自其他著作的:《左传》(12条)《国语》(8条)《吕氏春秋》(10条)《孔子家语》(1条)《公羊传》(1条)。

(二)在《史记》中出现的成语1.直接摘取原文直接对原文语句进行摘取,不作任何的修改。

这类成语有薄物细故、众口铄金、鲜廉寡耻等。

2.文中原词语的节缩酒池肉林,高屋建瓴,锥处囊中,倒行逆施,强干弱枝,不名一钱,劳苦功高,解衣推食,家徒四壁等都是属于这一类。

3.文中原词语的增添目不交睫,定于一尊,一抔黄土,取而代之等。

目不交睫,是在第一字的位置添加字眼,类似的还有作壁上观、出言不逊等。

定于一尊,是在第二字的位置上增加了一字,类似的有决一雌雄。

一抔黄土,是在第三字的位置加了一字。

类似的还有守经达权。

取而代之则是在第四字处添了一字。

4.文中原词语的变换如:内视反听、相知恨晚、招摇过市等等。

5.文中原词语的改换言听计从(言听计用),平易近人(平易近民),强弩之末(强弩之极),丧家之狗(丧家之犬),捷足先登(疾足先得),论功行赏(论功行封),闻所未闻(闻所不闻)等等。

6.文中原语句的比合拔山扛鼎,期期艾艾,布衣黔首,土壤细流,熙熙攘攘,尺不斗笠。

7.总结原文大意作法自毙,指鹿为马,卧薪尝胆,冯唐易老,破釜沉舟,起死回生,鸡鸣狗盗等等。

三、《史记》中成语的文化内涵(一)人本人本思想,顾名思义即以人为本的思想,人本思想是中国古代思想史不可或缺的一个部分,出现的具体时间可以追溯到两千多年前的先秦时期(春秋战国时期尤为突出)。

“百家争鸣”时期各个流派都有对人本思想进行阐述、讨论,其中儒、道、法三家的论述犹如巨擘,对《史记》的创作有着不可磨灭的深远影响。

先秦儒家的人本思想中以“仁”为核心,孔子的思想是基石。

孔子把人的地位提到一个前所未有的高度:马厩失火了,孔子下朝回来问有没有伤到人,而不是问有没有伤到马。

在那个命如草芥的时代里,孔子的做法是难能可贵的。

从这里咱们能够看出孔子注重人的生命,肯定人的尊严。

“饮食男女,人之大欲存焉”肯定人的基本物质诉求;“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之”承认人谋求合理利益的正当性。

孟子思想以“仁政”为核心,提出“民贵君轻”的先进学说。

荀子主张“惠民”,认为人是天下最贵。

道家的代表人物老庄,他们认为人是世界上最有灵气的东西。

老子推崇的是少政令、少战事的政治主张,这充分体现了他“以人为本”的思想。

庄子他所提倡的是物无贵贱,人与人之间的平等。

探讨人与社会关系,制定一套“以法治国”的方案,是法家人本的思想的集中体现。

人在法家思想中居于核心的地位。

法家前期的重要代表人物管仲,是中国第一个明确提出“以人为本”的人。

他认为以百姓为根本是成就霸业王业的开始。

百姓得到治理则国家稳固,百姓动乱则国家趋于危亡。

韩非子关注民生,从力量的角度道出了人民之重要性:“力多则人朝,力寡则朝于人,故明君务力。

”同时他还站出来反对厚葬、陪葬、人祭等等落后的风俗。

从上头的阐述中咱们可以得出一个论断:先秦诸子百家的思想各有不同,但是他们的思想都多多少少地体现了以人为本,古代的思想家都有从他们的思想中汲取积极的养分,使得中国的人本思想得以传承而不间断。

司马迁的人本思想从何而来?我觉得可以从两个方面总结出原因:外部环境的影响和自身的亲身经历和感受。

司马谈——司马迁之父,西汉武帝时期的太史令。

著有以探讨春秋战国至汉初各家思想利弊得失的《论六家要旨》一文,司马迁在一定程度上受到其影响。

他从小就对诸子百家的学说有浓厚的兴趣,正因为从小的耳濡目染,人本主义的种子已经萌生。

司马迁以弱冠之年,游遍整个江淮和中原地区的经历。

李陵之祸。

公元前99年,也就是汉武帝天汉二年,李陵在对匈奴的作战中以失败而告终,武帝知道后非常震怒。

司马迁为李陵辩护获死罪,在钱财不足以赎罪的情况下他接受了腐刑。

“是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。

”(《司马迁传》)[6]李陵之祸,让司马迁的身心受到了极大的摧残,封建集权制度下对于人性的摧残在他的心里打下了深深的烙印。

“仆以口语遇遭此祸,重为乡党所笑,以侮辱先人,……每念斯耻,未尝不发背沾衣也。

”(《司马迁传》)[6]这使得司马迁开始脱离对君主的依附,回归人本位。

《史记》凡130篇,为人物列传的传记就占据了其中的112篇。

《史记》的写作对象不仅仅是帝王将相还有那些身份“低贱”却为历史的发展起到了推动作用的人。

司马迁为这众多的人物进行了全面而又多层次的描写,“因人叙事”的纪传体记史方法从此得以延传,并在后世产生了重大影响。

司马迁为那些当时被认为是末流的商贾列传,在一定程度上突破了那种以帝王为主的历史价值观,“以人为本”的思想得以体现。

因人成事、运筹帷幄:筹:计谋、谋划;帷幄:古代军中帐幕。

指拟定作战策略。

引申为筹划、指挥。

[7]“高祖置酒雒阳南宫……高祖曰:‘运筹帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。

镇国家,抚百姓,给餽馕,不绝粮道,吾不如萧何。

连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。

此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。

项羽有一范增而不能用,此其所以为我禽也。

’”(《高祖本纪》)[5]高祖在洛阳摆庆功宴,问群臣他之所以能够取得成功的原因,群臣都发表了自己的见解,高祖说:“你们只知其一!我自己倒是没什么本事,但是我会用人呀!出谋划策,我不如张良;安邦定国,我比不上萧何;行军打仗,我差韩信一截。

这三个人都是人中的豪杰,他们却能为我所用。

项羽虽然有范增这个能人帮助他办事,但项羽妒贤忌能,范增没有得到应有的重用,所以向羽败了。

”刘邦所具有的领导才能管窥一斑,同时可以看出人在历史发展中的作用,体现了“人本”思想。

无疑,项羽在政治上是失败的,但是他却被列入了记载帝王的《本纪》之中,说明司马迁不以成败论英雄。

司马迁将项羽放在那个时代的大背景下,对他作出了客观的评价:才气过人。

“籍长八尺余,力能扛鼎,才气过人,虽吴中子弟皆已惮籍矣。

”(《项羽本纪》)[5]司马迁认为他“非有尺寸,乘势起陇亩之中,三年,遂将五诸侯灭秦,分裂天下,而封王侯,政由羽出,号为‘霸王’,位虽不终,近古以来未尝有也。

”[5]相反的,身为皇帝的汉惠帝,司马迁却没有为他立《孝惠本纪》,因为惠帝没有真正自己掌过权。