全国工程教育专业认证标准试行

工程教育专业认证标准(试行)

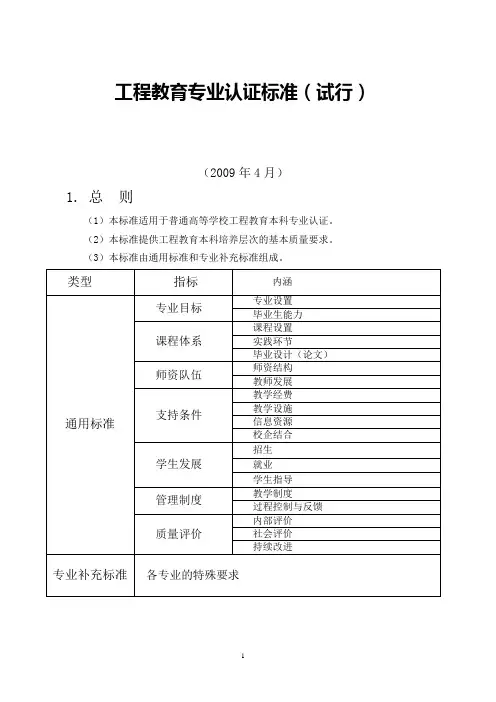

工程教育专业认证标准(试行)(2009年4月)1. 总则(1)本标准适用于普通高等学校工程教育本科专业认证。

(2)本标准提供工程教育本科培养层次的基本质量要求。

(3)本标准由通用标准和专业补充标准组成。

2. 通用标准2.1 专业目标2.1.1 专业设置专业设置适应国家和地区、行业经济建设的需要, 适应科技进步和社会发展的需要, 符合学校自身条件和发展规划, 有明确的服务面向和人才需求。

申请认证或重新认证的专业必须具有:1. 明确充分的专业设置依据和论证, 有相应学科作依托, 专业口径、布局符合学校的定位。

2.明确的、可衡量、公开的人才培养目标。

根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展潜力, 确定在一定时期内培养人才的层次、类型和人才的主要服务面向。

3. 至少已有3届毕业生。

2.1.2 毕业生能力专业必须证明所培养的毕业生达到如下知识、能力与素质的基本要求:1. 具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和良好的工程职业道德;2. 具有从事工程工作所需的相关数学、自然科学知识以及一定的经济管理知识;3.掌握扎实的工程基础知识和本专业的基本理论知识, 了解本专业的前沿发展现状和趋势;4. 具有综合运用所学科学理论和技术手段分析并解决工程问题的基本能力;5. 掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;6. 具有创新意识和对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力;7.了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规, 熟悉环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规, 能正确认识工程对于客观世界和社会的影响;8. 具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;9. 具有适应发展的能力以及对终身学习的正确认识和学习能力;10. 具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

2.2 课程体系2.2.1 课程设置课程设置要服务于专业培养目标、满足预期的毕业生能力要求。

现场考查专家工作参考

工程教育专业认证现场考查专家工作参考(试行)(2009年12月)编写说明:现场考查是工程教育专业认证一项重要工作内容之一。

为帮助现场考查专家组更好地开展工作,提高现场考查工作质量和工作效率,特编制本文件。

本工作指导书依据工程教育专业认证标准(试行)、工程教育专业认证(试点)专家组现场考查工作指南、工程教育专业认证(试点)学校准备工作指南等工程教育专业认证规范性文件编制,是支持性文件。

供现场考查专家组实施现场考查活动时参考。

本文件解释权归全国工程教育专业认证专家委员会秘书处。

现场考查目的现场考查主要目的是核实申请认证专业《自评报告》的真实性和准确性,了解《自评报告》未能反映的相关问题,对该专业符合《工程教育专业认证标准》(试行)的程度做出判断,指出该专业存在的影响人才培养质量的问题。

1 准备1.1 现场考查准备(1)考查专家组成员在现场考查前应仔细阅读《工程教育专业认证标准》、申请认证专业的《自评报告》等文件,完成《现场考察专家工作手册》中“《自评报告》专家个人分析表”,并于进校前交专家组秘书汇总。

(2)考查专家组到达申请认证专业所在学校后,应召开预备会议,讨论、确定现场考查计划、考查专家组成员的分工及其他有关事项。

(3)现场考查工作计划可参照“现场考查专家组参考日程”进行,可根据具体学校与专业的实际情况做出适度调整。

1.2 现场考查准备工作内容(1)考查专家独立完成对申请认证专业《自评报告》的审阅(不是部分的),审阅应依据专业认证标准和有关文件逐项逐条逐款对照进行,认真完成“《自评报告》专家个人分析意见”,分析意见应充分反映需要通过现场考查进一步核实和验证的问题,也应包括需要被认证专业进一步提供的有关文件和资料明细。

并由现场考查专家组秘书完成“专业认证现场考查“《自评报告》专家个人分析意见”汇总表”,在此基础上,由考查专家组长经过对汇总表的分析和确认,完成“专业认证现场考查专家组进校现场重点考查要点”,可通过适当方式在考查专家组成员中讨论、沟通。

全国工程教育专业认证实施办法(试行)

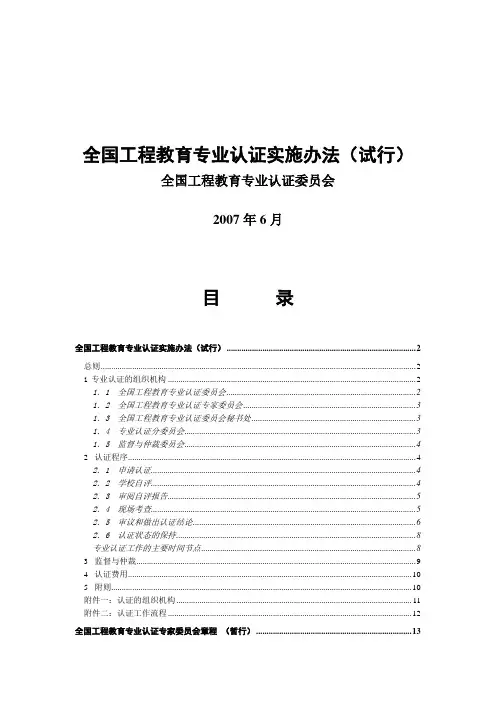

全国工程教育专业认证实施办法(试行)全国工程教育专业认证委员会2007年6月目录全国工程教育专业认证实施办法(试行) (2)总则 (2)1专业认证的组织机构 (2)1.1 全国工程教育专业认证委员会 (2)1.2 全国工程教育专业认证专家委员会 (3)1.3 全国工程教育专业认证委员会秘书处 (3)1.4 专业认证分委员会 (3)1.5 监督与仲裁委员会 (4)2认证程序 (4)2.1 申请认证 (4)2.2 学校自评 (4)2.3 审阅自评报告 (5)2.4 现场考查 (5)2.5 审议和做出认证结论 (6)2.6 认证状态的保持 (8)专业认证工作的主要时间节点 (8)3监督与仲裁 (9)4认证费用 (10)5附则 (10)附件一:认证的组织机构 (11)附件二:认证工作流程 (12)全国工程教育专业认证专家委员会章程(暂行) (13)全国工程教育专业认证标准(试行) (17)1总则 (17)2通用标准内涵 (18)2.1 专业目标 (18)2.2 质量评价 (19)2.3 课程体系 (19)2.4 师资队伍 (20)2.5 支持条件 (20)2.6 学生发展 (20)2.7 管理制度 (21)3专业补充标准 (22)3.1 化学工程与工艺本科专业认证标准 (22)3.2 电气工程及其自动化本科专业认证标准 (27)3.3 机械工程及自动化本科专业认证标准 (31)3.4 计算机科学与技术本科专业认证标准 (34)工程教育专业认证专家遴选与培训办法(试行) (39)1专业认证专家的构成 (39)2专业认证专家的遴选 (39)2.1 遴选条件 (39)2.2 专业认证专家的提名 (40)专业认证专家由各专业教育部高等学校教学指导委员会和各行业的相关行业主管部门、行业组织根据遴选条件,向专业认证分委员会提名,由分委员会进行初步遴选。

(40)2.3 专业认证专家的审定 (40)2.4 认证专家的聘任 (40)3认证专家的培训 (40)工程教育专业认证考查专家组工作指南 (41)(试行) (41)1专业认证考查专家组的组成、职责和守则 (41)1.1 专业认证考查专家组的组成 (41)1.2 组长职责 (41)1.3 专业认证考查专家组成员职责 (42)1.4 专业认证考查专家组成员行为守则 (42)2考查工作程序 (43)2.1 考查时间 (43)2.2 考查要求 (43)2.3 考查工作 (43)3.考查报告 (45)3.1 考查报告的内容 (45)3.2 考查报告的形成 (46)1申请 (47)1.1 申请条件 (47)1.2 申请审核 (47)2自评 (47)2.1 自评目的 (47)2.2 自评方法 (47)2.3 自评报告的内容和要求 (48)3必要准备条件 (49)工程教育专业认证报告 (50)工程教育专业认证现场考查报告 (53)工程教育专业认证申请表 (57)全国工程教育专业认证实施办法(试行)(2007年6月)总则为规范我国高等学校工程教育专业认证(以下简称专业认证)工作,构建我国高等工程教育质量监控体系,提高工程专业教学质量,制定本办法。

工程教育专业认证标准(试行)

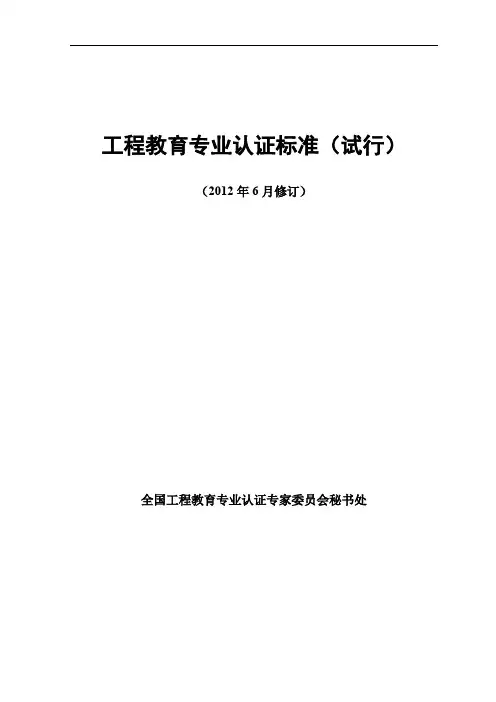

工程教育专业认证标准(试行)(2012年6月修订)全国工程教育专业认证专家委员会秘书处目录1.总则 (1)2.通用标准 (1)2.1 学生 (1)2.2 培养目标 (2)2.3 毕业要求 (2)2.4 持续改进 (3)2.5 课程体系 (3)2.6 师资队伍 (4)2.7支持条件 (4)3.专业补充标准 (5)机械类专业 (5)计算机科学与技术专业 (8)化工与制药类专业 (11)水利类专业 (14)环境工程专业 (18)安全工程专业 (21)电子信息与电气工程类专业 (24)交通运输类专业 (26)采矿工程专业 (29)食品科学与工程专业 (32)工程教育专业认证标准(试行)(2012年6月修订)1.总则1. 本标准适用于普通高等学校工程教育本科专业认证。

2. 本标准由通用标准和专业补充标准组成。

申请认证的专业应当提供足够的材料证明该专业符合本标准要求。

本标准在使用到以下术语时,它们的基本涵义是::(1)培养目标:培养目标是对该专业毕业生在毕业后5年左右能够达到的职业和专业成就的总体描述。

培养目标要适应社会经济发展。

(2)毕业要求:毕业要求是对学生毕业时所应该掌握的知识和能力的具体描述,包括学生通过本专业学习所掌握的技能、知识和能力。

(3)评估:评估是指确定,收集和准备所需资料和数据的过程,以便对毕业要求和培养目标是否达成进行评价。

有效的评估需要恰当使用直接的、间接的、量化的、非量化的手段来检测培养目标的达成。

评估过程中可以包括适当的抽样方法。

(4)评价:评价是对评估过程中所收集到的资料和证据进行解释的过程。

评价过程判定毕业要求与培养目标的达成度,并提出相应的改进措施。

(5)机制:机制是指针对特定目的而制定的一套规范的处理流程,同时对于该流程涉及的相关人员以及各自承担的角色有明确的定义。

2.通用标准2.1 学生1. 专业应具有吸引优秀生源的制度和措施。

2. 具有完善的学生学习指导、职业规划、就业指导、心理辅导等方面的措施并能够很好地执行落实。

我国高等工程教育专业认证的现状分析及对策研究

我国高等工程教育专业认证的现状分析及对策研究作者:李涛刘灵芝来源:《大学教育》2012年第06期[摘要]培养合格的工程人才是目前我国教育界、工程界共同关注的焦点。

在对我国高等工程教育专业认证的背景、发展规模、认证标准及认证程序进行详细分析后,可以看出目前认证工作中存在的问题,从而提出推进我国高等工程教育专业认证工作发展的几点建议。

[关键词]工程教育专业认证对策研究[中图分类号]G526.4[文献标识码]A[文章编号]2095-3437(2012)06-0021-03高等工程教育专业认证作为完善我国高等工程教育质量保证体系,推进工程人才培养国际互认的重要环节,已成为高等工程教育改革关注的重点问题。

我国自2006年启动工程教育专业认证工作以来,迄今已走过近6个年头。

开展我国高等工程教育专业认证现状的全面分析工作,对深入推进认证工作有着重要意义。

一、我国高等工程教育专业认证的现状(一)我国高等工程教育专业认证的背景我国的高等工程教育专业认证工作起步较晚,最初是在1992年。

2006年,《工程教育专业认证实施办法(试行)》出台,教育部开展本科工程教育专业认证试点工作,在电子工程及其自动化、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化和化学工程与工艺这几个专业开展认证试点,以后每年逐步扩充认证专业,我国高等工程教育专业认证工作进入专业推进阶段。

(二)我国高等工程教育专业认证的发展规模我国于2006年正式启动高等工程教育专业认证试点工作,首年在机械、电子、化工和计算机专业完成8所高校试点专业的认证工作;2007年试点专业增加采矿、水资源、环境工程、轻工食品和交通运输5个专业,确定18所院校开展认证试点;2008年又增加电气、化工和安全工程等专业领域,截至2010年12月,共有75所高校102个专业点通过认证。

(三)我国高等工程教育专业认证的认证标准目前执行的2008版《工程教育专业论证标准》(试行),是对工程教育本科培养层次的基本质量要求,它由通用标准和专业补充标准组成。

卓越工程师通用标准

界一道根据通用标准制定 ; 学校标准是各个学校 在通用标准的指导下 , 以行业标准为基础制定的 校内各个工程专业卓越工程师培养的可落实、 可 评估检查的具体标准。在学校标准中, 应包含体 现各校办学优势的特色标准, 反映出各校特有的、 优于其他院校的、 得到社会公认的办学优势 , 由各 校根据自己的办学优势, 并结合办学定位、 办学目 标、 服务面向和行业特点制订。由于学校标准是 以行业标准为基础 , 行业标准又以通用标准为根 据, 因此, 学校标准 所提出的要求应包容行业标 准, 行业标准所提出的要求应包容通用标准 , 这三 个层面标准间的关系如图 1 和图 2 所示。

型工程师的培养质量上追求卓越。在通用标准中 应反映各种层次和类型的工程师在知识、 能力和 素质方面具备的竞争优势和发展潜力。在竞争优 势方面, 本科层次工程师应能完全胜任生产一线 的各项工作, 硕士层次工程师的设计开发能力应 在国内具有竞争优势 , 博士层次工程师的研究开 发能力应在国际上具有竞争优势。在发展潜力方 面, 各种层次的工程师, 尤其是硕士层次和博士层 次的工程师, 应能满足未来发展需要, 具备适应和 引领未来工程技术发展方向的能力。 满足国际化需要 : 卓越计划 强调工程教育 要面向世界。这一方面要求培养熟悉当地国家文 化和法律 , 具有在跨文化环境下进行交流与合作 的能力, 以及参与国际竞争能力的国际化工程师。 另一方面要求培养出来的卓越后备工程师在工程 学位资格上能适应国际互认, 以满足国际市场的 需要。这些要求体现在通用标准上就是对工程师 相关知识、 能力和素质的明确规定。 发挥宏观指导 : 通用标准不仅要涵盖各行各 业对各类工程人才的要求 , 还要有利于不同类型 和不同服务面向的学校发挥办学优势和人才培养 特色。因此, 通用标 准应该是宏 观定性、 内涵丰 富、 适应面广和富有弹性的培养标准, 能够充分体 现出对行业标准和学校标准的宏观指导作用, 并 为行业标准和学校标准的制定提供充足的灵活处 理的空间。 从有利于各层次卓越工程师培养标准的制订 22 %

全国工程教育专业认证专家委员会

附件:全国工程教育专业认证试点工作组和分委员会管理办法(试行)第一章总则第一条为加强全国工程教育专业认证组织体系建设和管理,保证工程教育专业认证试点工作顺利进行,依据《全国工程教育专业认证(试点)办法》和《全国工程教育专业认证专家委员会章程(暂行)》,结合认证试点工作实际情况,制定本办法。

第二条本办法适用于工程教育专业认证试点工作阶段。

第二章试点工作组和分委员会及其职责第三条试点工作组是开展相应专业领域工程教育专业认证试点工作的临时性机构,受全国工程教育专业认证专家委员会(以下简称专家委员会)的领导,其成员由工程教育界和企业界专家以及国家行业主管部门、专业学会和行业协会(联合会)等单位和机构的人员组成。

试点工作组设立秘书,在组长的领导下,接受专家委员会秘书处的指导和具体工作安排,承担日常业务工作。

第四条试点工作组的业务工作按《全国工程教育专业认证工作手册》中有关文件的规定执行,主要职责包括:1.制订、修改相应专业的专业补充标准和本试点工作组的工作文件;2.遴选本专业领域认证专家,经资格培训合格,报专家委员会审查后进入专家库;3.会同专家委员会秘书处组织本领域工程教育专业认证专家的日常培训工作;4.与专家委员会秘书处协商确定本专业领域每年的专业认证工作计划安排;5.审核学校提交的专业认证申请报告,并提出是否受理申请的建议;6.根据专家委员会秘书处统一安排,指导已受理认证申请的学校开展自评和撰写自评报告;7.提供现场考查专家建议名单,由专家委员会向被认证学校派出专业认证现场考查专家组,完成专业认证的现场考查工作;8.审核申请认证专业的“自评报告”、现场考查专家组提交的“现场考查报告”和学校的反馈意见,并做出认证结论建议;9.承担已通过认证专业认证状态保持工作的监督、审核等相关工作;10.完成专家委员会安排的其他工作。

第五条分委员会是专家委员会按相应专业领域设立的专业认证分支机构,其成员由工程教育界和企业界专家以及来自国家行业主管部门、专业学会和行业协会(联合会)等单位和机构的人员组成。

关于院系如何做好专业认证自评工作的思考_张凤宝

2010年第5期(总第115期)关于院系如何做好专业认证自评工作的思考张凤宝,贾绍义,傅 虹(天津大学化工学院,天津300072)[摘要]本文简述了开展工程教育专业认证的背景,提出了院系做好专业认证自评工作的三个重要方面:明确工程教育认证与本科教学工作水平评估的区别,深入了解5全国工程教育专业认证标准6的内涵,扎实做好自评工作,并针对专业认证对化工高等教育的启示,我们提出了自己的思考。

[关键词]专业认证;自评;思考T hinking on H ow to Do Self -assessment W ork Wellfor School or DepartmentZhang Fengbao,Jia Shaoyi,Fu HongAbstract:T he backgr ound of pro g rammatic accreditatio n o f eng ineering educat ion is briefly descr ibed.T hree impo rtant aspects,(1)disting uishing the pr og rammatic accr editatio n of eng ineering educatio n fro m t he under gr aduate teaching evaluation,(2)full under st anding of the N ational Standards fo r Pr og rammat -ic A ccreditatio n of Eng ineering Educatio n and (3)do ing the self -assessment w or k w ell,a re emphasized to improv e the self -assessment wo rk and the pro gr ammat ic accr edit ation for the schoo ls o r depar tments.New thinking about the enlightenment o f prog rammat ic accr editat ion on the higher educatio n o f chemical eng ineer ing is g iv en.Key words:P ro gr ammatic accreditatio n;Self -assessment ;T hinking[作者简介]张凤宝(1963-),男,教授,博士,天津大学图书馆馆长,教育部高等学校化学工程与工艺专业教学指导分委会委员兼秘书长。

测绘类专业工程教育专业认证补充标准

测绘类专业本认证标准适用于测绘类专业.测绘工程专业本认证标准适用于测绘工程专业.1.课程体系1。

1课程设置本专业补充标准只对数学与自然科学、工程基础、专业基础、专业、人文社会科学五类课程提出基本要求。

各校可在该基本要求之上根据自身的办学特色增设课程。

1.1。

1数学与自然科学类课程(1)数学:高等数学、线性代数、概率论和数理统计的基本内容。

(2)自然科学:大学物理、地球科学概论的内容。

1.1.2工程基础类课程程序设计、数据结构、计算机图形学、工程力学或土木工程概论、工程制图等知识领域的内容.1。

1。

3专业基础类课程应包括测绘学、地形测量、误差理论与数据处理、大地测量学、地图制图学、摄影测量学等知识领域。

1。

1.4专业类课程可根据自身优势和特点,按照下面某个或多个或综合方向知识点设置专业类课程,办出特色:A.大地测量学与导航定位;B.工程与工业测量;C。

摄影测量与遥感;D.地图制图学与地理信息工程;E。

海洋测绘;F。

矿山测量。

1。

1。

5人文社会科学类课程应包括我国注册测绘师执业资格相关的职业道德、岗位职责、测绘法律法规与相关标准、规范等方面的内容。

1。

2 实践环节实践教学活动分为课间实验或实习、课程设计与集中实习、生产实习与社会实践、综合设计等环节,各实践环节依托校内基础实验室、校内专业实验室、校外实习基地、企业生产实践平台等实践教学条件来完成。

1.2。

1 课间实验、实习结合理论课程的教授,利用校内基础实验室平台进行实验、实习,帮助学生加深理解所学理论知识,锻炼测量仪器的操作能力,熟悉测绘软件的使用方法等.1。

2.2 课程设计与集中实习可根据自身优势和特点,按照前述的A~F某个或多个方向的实践能力培养设置课程设计与集中实习课程,办出特色.专业的每门实习课程应有专门的实习指导书。

1.2.3 生产实习与专业实践通过校企联合建立生产实习与社会实践基地,完成外业测量、内业处理等工程实践,培养学生的工程能力。

工程教育专业认证及其对高等工程教育的影响_陈文松

2011年7月第7期 高教论坛Hig her Education Fo rumJul.2011.N o.7工程教育专业认证及其对高等工程教育的影响陈文松(广东工业大学 环境科学与工程学院,广东 广州 510006)摘要:介绍了工程教育专业认证的基本概念以及中、美、德开展工程教育专业认证的情况,分析了工程教育专业认证对高等工程教育的影响,指出了高等学校应以“专业认证”为契机,对照认证标准查找自身存在的问题与劣势,从人才培养目标、课程体系、教师队伍、产学研合作、管理制度等方面进行改革与创新,以促进人才培养质量的全面提高。

关键词:工程教育;专业认证;影响中图分类号:G640 文献标识码:A 文章编号:1671-9719(2011)07-0029-04作者简介:陈文松(1962-),男,广东揭阳人,博士,硕士生导师,副教授,主要从事环境污染治理技术的科研和教学工作。

收稿日期:2011-03-10 修稿日期:2011-03-30 一、专业认证的概念专业认证是高等教育认证的重要组成部分,相对于把高校作为一个整体进行全面的教育质量认证的院校认证而言,专业认证是由专业性认证机构对专业性教育学院及专业性教学计划实施的专门性认证,由专门职业协会会同该专业领域的教育工作者一起进行,为即将进入专门职业界从业的相关人才的预备教育提供质量保证。

与此相对应,工程教育的专业认证就是工程技术行业的相关协会连同工程教育者对工程技术领域相关专业(如土木工程、电子机械等)的高等教育质量加以控制,以保证工程技术行业的从业人员达到相应教育要求的过程[1]。

简言之,专业认证是确认高等学校所开设的专门职业性教学计划符合预先制定的合格标准的评估过程,是为进入专门职业界工作的预备教育提供的质量评估和保证活动。

由此可见,专业认证的关键是评估专业的教学是否适合学生毕业后进入该领域从事专业工作的要求,因此,通过专业认证,必将加强高等工程教育与工业界的联系,促进专业教育与企业的有效接轨,对保障高校工程教育质量具有重要意义。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

全国工程教育专业认证标准(试行)

(2007年6月)

1 总则

(1)本标准适用于普通高等学校工程教育本科专业认证。

(2)本标准提供工程教育本科培养层次的基本质量要求。

(3)本认证标准分为:通用标准和专业补充标准两部分。

通用标准是各工程教育专业应该达到的基本要求,专业补充标准是在通用标准基础之上根据本专业特点提出的特有的具体要求。

2 通用标准内涵

2.1 专业目标

2.1.1 专业设置

专业设置适应国家和地区、行业经济建设的需要,适应科技进步和社会发展的需要,符合学校自身条件和发展规划,有明确的服务面向和人才需求。

包括:1.专业设置的依据和论证明确充分,有相应学科作依托,专业口径、布局符合学校的定位。

2.学校根据经济建设和社会发展的需要、自身条件和发展潜力,确定在一定时期内培养人才的目标、层次、类型和人才的主要服务面向。

2.1.2 培养目标及要求

专业必须具有明确培养目标,符合学校办学理念。

培养的学生必须达到如下的知识、能力与素质基本要求:

1.具有较好的人文社会科学素养、较强的社会责任感和工程职业道德;

2.具有从事工程工作所需的相关数学、自然科学知识以及一定的经济管理知识;

3.具有综合运用所学科学理论和技术手段分析并解决工程问题的基本能力。

掌握必要的工程基础知识以及本专业的基本理论、基本知识;受到本专业实验技能、工程实践、计算机应用、科学研究与工程设计方法的基本训练,具有创新意识和对新产品、新工艺、新技术和新设备进行研究、开发和设计的初步能力;

4.掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;

5.了解与本专业相关的职业和行业的生产、设计、研究与开发的法律、法规,熟悉环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法津、法规,能正确认识工程对于客观世界和社会的影响;

6.具有一定的组织管理能力、较强的表达能力和较强的人际交往能力以及在团队中发挥作用的能力;

7.具有对终身学习的正确认识和学习能力,具有适应发展的能力;

8.具有国际视野和跨文化的交流、竞争与合作能力。

2.2 质量评价

2.2.1 内部评价

具有比较完善的校内评价机制。

包含对教师的教学水平和学术水平、专业软硬件建设、教学和学习环境、学生素质、学生的科技创新活动、日常管理运行情况的评价。

有明确的质量控制内容和要求、控制活动与过程。

2.2.2 社会评价

社会评价较好,具有一定社会影响力。

主要包括社会对该专业人才的需求,学生继续深造的研究生培养机构、就业单位对该专业毕业生情况的反映,社会舆论对该专业的反映。

2.3 课程体系

2.3.1 课程设置

课程设置要服务于专业目标,一般应包括:人文社会科学课程、数学与自然科学课程、外语课程、信息技术基础课程、工程基础课程、专业课程等。

课程体系设计有企业或行业专家参与,满足培养企业和社会所需的专业人才的需求。

2.3.2 实践环节

设置完善的实践教学体系。

学校除在校内开展实践外,还要与企业合作,开展实习、实训,为学生提供参与工程实践的机会,使学生在自主、动手、综合、实验和创新能力等方面得到一定的锻炼。

2.3.3 毕业设计或毕业论文

毕业设计或毕业论文选题要尽可能紧密结合本专业的工程实际问题,使学生能够在解决实际问题的过程中学会应用所学知识,同时考虑经济、环境、伦理等各种

制约因素,在学生的毕业设计或毕业论文过程中突出设计和综合训练;注意培养学生的工程意识、独立解决问题能力和协作精神,尤其要培养学生的创新意识和能力,鼓励新思想、新改进、新发现。

对毕业设计和毕业论文的考核应有企业专家参与。

2.4 师资队伍

2.4.1 师资数量与结构

具有满足本专业教学需要的教师数量和符合学校现状和可持续发展所需要的教师整体结构;有一定数量具有工程经历的教师或企业专家作为专兼职教师。

2.4.2 教师发展

学校要为教师发展提供机会和条件,促进教师素质持续提升。

教师队伍能够形成合理的梯队,注重培养青年教师,有专业教师队伍的进修、科研和发展规划。

教师在很好的完成教学任务的基础上应该从事一定的工程实际问题研究。

2.5 支持条件

2.5.1 教学经费

教学经费有保证,总量能满足教学需要。

2.5.2 教学设施

教室、实验室、实习和实训基地和相关设施在数量和功能上满足教学需要,管理规范。

与企业合作共建实习和实训基地,在教学过程中为学生提供参与工程实践的平台。

2.5.3 图书资料

具备满足教学科研所必须的计算机、网络条件以及图书资料等。

能够满足教师的日常教学、科研和学生的学习所需,资源管理规范、共享程度高。

2.5.4 产学研结合

具有比较多的产学研合作伙伴,联系密切,在人才培养过程中发挥较好的作用。

2.6 学生发展

2.6.1 招生

能够保证较多数量与较高质量的生源。

2.6.2 就业

本专业的毕业生在就业市场具有较强竞争力;社会和用人单位对毕业生的评价较高;毕业生去向与本专业的培养目标基本吻合。

2.6.3 学生指导

具有完善的学生学习指导,职业规划,就业指导,心理辅导等方面的措施并能够很好的执行落实。

能够为学生搭建良好的科技创新活动平台,鼓励广大学生积极参与,。

2.7 管理制度

2.7.1 教学管理

专业教学管理文件和规章制度完备,并能严格贯彻执行,各类档案文件管理规范。

具有符合专业培养目标的人才培养方案(培养计划),各门课程的教学大纲、教材等完备,具有科学性、合理性、完整性,并能够根据实际情况及教学质量评估及时更新。

2.7.2 质量控制

具有比较健全的各主要教学环节的质量标准,并能严格执行。

具有教学质量评估体系,学校或院系定期进行教学质量评估;具有比较完备的毕业生跟踪反馈体系。