中国传统民居中的天井与院落关系之初探

中国传统民居中天井产生的原因

中国传统民居中天井产生的原因

1.排水。

这是最普遍的看法,我国的教科书一般都这么讲,将它列为天井的第一个也是最大的作用,这个说法也为社会接受,入愈宏理撰文的《老房子.皖南徽派民居》这部影响很大的著作将徽州民居最大的特征归纳“五岳朝天,四水归堂”,这里的天井主要作用是排水。

2.采光、通风。

这一观点是伴随“排水说”而来的,持这一说的顺便带上采光通风概念,不过认为主要是排水,采光通风一带而过。

其实,通风比排水还要紧,因为有些房子进深不是很大,尤其是厢房,屋面斜坡更短,完全可用长坡或类似于现代的天沟形式解决屋面排水问题。

著名古建筑专家陈从周教授在徽州亲身生活了两年后对天井是这样认识的:该地区早晚冷,午热,而清晨温度尤低,故房屋外墙窗小,盖放寒气与酷热之侵袭。

至于天井,一因山区地少,二因石板墁地。

天井小则用材经济,三则天井之功能仅须达到通风泄水作用而不须过多日照”(陈从周《梓室余墨》)。

从陈从周字里行间看出,天井的主要功能是通风。

3.在中国“风水”学中,天井是气口,作用在于聚财、养气。

《八宅明镜》说:“天井乃一宅之要,财禄攸关,须端方平道,不可深陷落槽,不可潮湿污秽,大厅两边有弄二,墙门常闭,以养气也。

凡富贵天井自然均齐方正,其次小康之家,亦有储藏之意,大门在生气,天井在旺方,自然阴阳凑节,不必一直贯进。

决日:不高不陷,不长不偏,堆金积玉,财源绵绵.....”。

传统建筑元素的继承与创新——初探徽州民居天井结构

1 天井 的形 式

无 论从 二维 平 面还是 三维 空 间上来 看 , 天井基 本

井 一般 位于 门堂 中间 , 建筑 的中心 , 东西 横 向的平 面 , 面积不 大 , 四周 房屋 都有挑 檐 , 具有 一定 的遮 阳作 用 。

和创新的态度 , 浅探传统天井在现代建筑 中的运用 , 为传统与现代 的融合寻找契合点。

关键词 : 天井 ; 徽州民居 ; 建筑 ; 传统 ; 继承; 重生 中图分类号 : TU2 4 1 . 5 ; TU9 8 4 . 1 2 文献标识码 : A 文章编号 : 1 6 7 3 — 5 7 8 1 ( 2 0 1 4 ) 0 4 — 0 4 7 3 — 0 3

传 统建 筑元 素 的继 承与创 新—— 初探 徽州 民居 天井结 构

张文静

( 安徽省建 筑设计研 究院有限责任公司 , 安徽 合肥

摘

2 3 0 0 0 9 )

要: 该文从徽州民居建筑的精华天井作 为切入点 , 通过对天井 的形式 、 功能和文化等方 面的研 究 , 本着对传统 建筑元素 以继 承

2 . 2 自然 通风 换气

处 于传 统 民居 的 中心 位置 , 也是 徽 州传统 民居建筑 设 计 的精 髓所 在 。传统 徽 州 民居 中的天井 , 即是房屋 或 墙 体 围合 而成 的一块 通 天连 地 的空 间 , 状 如 深井 ( 图 1 ) 。天井 大致 可分 为三 种形式 , 一 种是 四面住宅楼 房 围成 的天井 , 一 种是 一 面 厅 堂 , 两 侧 厢 房 以及 一 面 高

2 . 4 家庭 集聚 和 美化 空间

犬井 下的 美妙 空间 是一块 较 为空 旷 的共 享 空间 ,

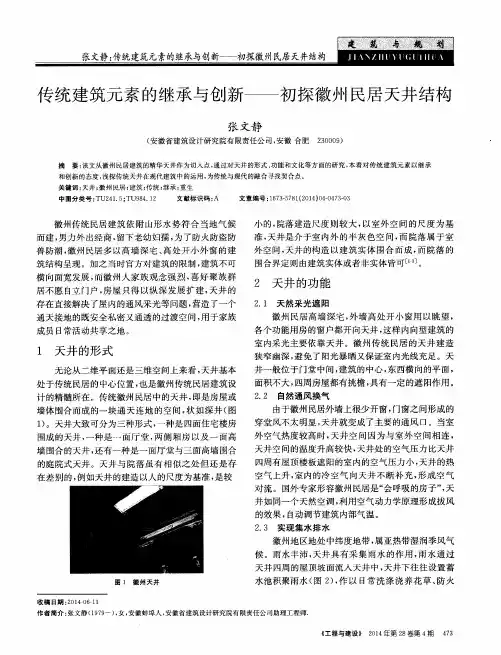

天井——中国古建筑的心和眼睛

天井——中国古建筑的心和眼睛宋朝文人不眷恋权利和财富,是因为他们“心中有山水”。

而天井,是一个建筑的“心”,如果“心中有山水”,建筑自然就有了生气和格调,“气”自然就更鲜活、人在建筑中就更“自然”。

有格调的人,往往会拿出一块建筑面积开辟成天井;而没有格调的人,往往会把天井变成建筑面积。

其实比拼的不是格调,而是你“心中有没有山水”。

传统天井只是建筑的一部分天井是汉族对宅院中房与房之间,或者房与围墙之间所围成的露天空地的称谓。

天井两边为厢房包围,一般面积都比较小,光线也被高屋围堵因此显得比较暗,况且状如深井,因此而得名。

“有堂皆井”是徽派建筑的一大特色。

这种徽式的民居天井变化多端,佈口方位宽窄不一,深浅位置也可宽可窄,在正堂和门厅之间形成一种过渡的秀逸空间。

而就是这精心构建的方寸天地,也给人一种“别有洞天”的奇妙感觉。

“因花结屋,驻日月于壶中;临水成村,闢乾坤于洞中”,正是徽州天井意境的真切写照。

徽派天井多为日常生活之用,较少有景观。

有景观也多为一池一盆一花。

在古代,天井中造景者,多是更为雅致的苏州、无锡、杭州、扬州一带。

白墙芭蕉就完成了造景,也有紫藤、竹子、红枫来造景,透过小窗,很是雅致精细。

把心中的山水延伸至方寸之间,或是宋朝文人遗留品性。

新中式天井心中有山水或许钢筋水泥见得太多了,或许“抹不去”天地自然的人文情怀,或许“忘不掉”的文化自觉。

在新中式中,天井成了主人表达心中所想的天地,更加精緻、更加优雅,有时精緻到一尘不染的地步,就像是盆景一样。

或许,这又走到另一个极端。

目前,新中式天井才处于刚刚起步阶段,许多空间的主人,开始有天井的需求,要把自己心目中的山水融入到天井造景中去。

日式天井静谧的时光日式天井把日本的枯山水和园林融入进去,以静谧、侘寂、禅意为特色,地上的苔藓慢慢滋生,帮助自己回归内心世界。

如果中国的天井的景观是“放”,那日本的天井的景观更多是“收”,收回到心内,收回身心合一当中去。

西式天井自有的世界如果说中国的哲学讲究是天人合一,现在的我们却都困在钢筋水泥里,还在为能买一套房而苦恼,那与自然亲近的天井更是许多人一辈子的梦想了。

古代建筑天井雨水收集

古代建筑天井雨水收集【篇一:中国传统民居中的天井与院落关系之初探】中國傳統民居中的天井與院落關係之初探學生:9633725 王俊凱指導:楊裕富博士前言天井與院落皆為中國民居宅住的中樞,也是吐故納新的空間。

但天井與院落的不同之處,除了在尺度上較不受限,院落大多大於天井;而天井往往受室內空間的制約。

根據《理氣圖說》井形如船槳,長寛約四至五比一。

歷代建築中,除了透過了「井」與「院」來表徵了居住的生活模式,與規劃設計的秩序感或審美感,建築可透過「井」與「院」產生了不同的小氣候。

院多存在於北民多雪少雨的民居,形成「宅中有院,院中有園」。

而天井則普遍存在南方溼熱多雨的氣候。

1. 南方建築特色南方民居的重要特點是以天井為特點的四合院平面佈局。

民居朝向以東或東南向為主,充分利用自然日照,並順應當地主導風向,以利於形成室內自然通風。

房屋進門多為天井,利用天井採光,光線通過二次折射,少有眩光且具有柔和感;通過天井合理組織室內自然通風、匯集雨水、夏季遮陽,室內設水池盆景綠化調節室內濕度,冬暖夏涼,可謂古代的天然空調。

一般正屋面闊三間,中間堂屋面臨天井敞開,是一家生活起居活動中心(圖1)。

兩邊廂房,堂屋兩邊的次間是臥室,臥室一般向外牆都不開窗,但均有開向天井一面的花窗,既滿足防盗安全的需要,又能減少通過窗散失熱量,也符合聚財的思想。

屋內的採光、通風、排水全依賴於天井,天井的設計,即“四水歸堂”的格局,有“肥水不外流”之意。

民居平面形狀大都為矩形,柱與柱間的尺寸接近現代模矩,開間不大,進深較大,使住宅的傳熱耗熱值較,能耗較少。

“四合院”建築通過其建築形式實現了建築與自然環境的有機結合和天然的生態節能思想。

圖1 徽州民居常見平面佈局南方古民居天井上都開鑿有水池,在風水理論中,“天井”和“財祿”息息相關,除了有蓄存積水的功用,但更重要的恐怕還是一種象徵符號,表示把財氣完全蓄積在家中而不外洩。

石板圖案雕成古錢形,寓意從漏下的雨水全是財氣之水,仍然留家中。

中国徽南民居中“天井”空间功能与文化内涵思考

中国徽南民居中“天井”空间功能与文化内涵思考齐伟民张超(吉林建筑大学艺术设计学院,吉林长春130500)[摘要]徽南民居作为中国江南传统民居的代表,其“天井”空间形态具有宝贵的研究价值。

本文通过对其地域人文因素的阐述,从功能和文化这两个角度分析天井形态这一独具特色的民居形式,并思考、借鉴 古人这种“天人合一”的环境观以及深刻的生活和生命智慧Q[关键词]徽南民居;天井;空间形态文章编号:2095 -4085 (2017)03 - 0046 - 021地域环境与人文特征1.1 自然条件徽南民居属于徽派建筑,地处长江下游的安徽省南部,位于中纬度地带,气候上属于亚热带季风性 气候,年降水量多为500mm 〜1000mm ,约有2/3集 中于夏季(夏季高温多雨,冬季湿冷少雨)。

这里土 地肥沃,全年四季分明且天气多变。

皖南民居现以 宏村、西递、黟县为主要代表。

1.2人文历史徽南民居历史悠久,人文积淀十分深厚,建筑甚 至可以追溯至唐朝初年。

空间造型上保存了大量形 态相近、特色鲜明的民居住宅及古村落。

不仅与该 地区地形、地势巧妙结合,而且作为徽商的发源地, 自明清以来,其雄厚的经济实力对家乡、家族的支 持,以及以儒家思想为本的文化教育日益兴旺发达。

那些徽商满载还乡后以雅、文、天人合一等心态思想 营建住宅,使得徽南民居的文化积淀更为丰富,依山 傍水的村落景观尤为多彩。

2 “天井”的功能作用2.1 “天井”空间形态徽南民居建筑中除了高低错落的马头墙以及白 墙黑瓦等特点之外,其“天井”院也是独具特色的一 种空间组合形式。

《孙子行军篇》中记载:“凡地有 绝涧天井、天陷、天隙,必然远之勿近也”,这是有关 天井这一概念的最早描述。

徽南民居中的天井空 间,是指在民居建筑中露天的四方院落,井口通常成 狭小的方形。

天井也是汉民族住宅中室内空间与室 外空间交互场所的称谓,是空间与空间四面围合所 形成的室外公共场地。

同时,正是由于这种独具特作者简介:齐伟民(1967—),男,汉,吉林长春人。

中国传统天井空间在当代建筑中的传承与探索

中国传统天井空间在当代建筑中的传承与探索作者:王艺霏来源:《科学导报·学术》2019年第22期摘要:文章以天井空间的功能性为依据,根据传统典型的天井空间,提炼天井空间的设计要素,分析当代的设计案例中现代天井空间对传统空间的传承,以及对天井空间的往后发展的探索与创新。

关键词:天井空间;功能性;设计要素;传承与探索引言:分析了贝聿铭的经典作品之后我也深刻意识到光线的重要性,让光线来进行设计空间才更具有灵活性,随即产生了一个想法:现代建筑及室内可以用特殊透光的手法去改变建筑外立面来最大程度来采光,中国传统的建筑及室内设计通过天井提高采光率,现代的设计手法又对天井空间进行了怎样的传承与探索呢。

1天井空间概述天井是中国古代“天人合一”思想上在建筑上的表现与诠释,是人们长期适应环境改善环境的建筑创作,也是中国传统居民中集合空间的典型建筑形式,也算得上是一个建筑的“心”。

按古代地理学的说法地形中的天井指的是竖井,四面陡峭,溪水所归,天然大井。

天井在古代是对宅院中房与房之间,或者房与围墙之间所围成的露天空地的称谓。

天井两边为厢房包围,一般面积都比较小,光线也被高屋围堵因此显得比较暗,况且状如深井,因此而得名。

作为一种建筑空间形态,“天井”普遍存在于明清至今的中国传统民居中主要分布在长江中下游的苏南地区,但私认为较为正宗的还是徽派建筑中的天井。

但不论是何种形式的天井建筑都是因地制宜,根据居住地的风土人情、气候特点、生活习惯而演变完善而成的独特建筑形式。

2.“货真价实”的天井为什么说徽派建筑的天井才算得上是真正意义上的天井,徽州人盖房子墙都不低,动辄数仞,不仅能防火,也很能抵挡小人。

传统上徽州出商人,经济实力雄厚,高墙配大院是常理,但在徽州人却偏爱小天井,尤其是私人住宅。

高墙围着小天井,“井”的味道凸显。

徽派天井多為日常生活之用,较少有景观,有景观也多为一池一盆一花。

在古代,天井中造景者,多是更为雅致的苏州、无锡、杭州、扬州一带。

传统民居建筑中天井研究

居住建筑 的围合形式是一种围合心态 的表 现 , 中国古 在 代重农轻商的社会体 制下 , 了促进农业生 产 , 为 防止外 部侵 袭和干扰 , 保证生产生 活的正 常进行 , 需要 一个相对 围合 的

安全空问, 因此 先 人 们 始 终 在 进 行 着 围 合 空 间 的 建 设 , 图 以 保 一 方平 安 。看 一 下 中 国地 图就 可 以知 道 , 城 连 接起 了不 长 可逾 越 的高 原 大 漠 和 海 洋 , 成 了 一个 巨大 的 围 合 空 间 , 形 以 防止 游 牧 民族 的侵 略 。这 种 “ 全 围合 ” 态 体 现 在 建 筑 上 安 心 就 是有 房 必 有 井 , 院 相 套 , 外 有 城 。 这 种 只 有 围 合 才 安 井 院 全 的心 态 , 同时 也 表 现 出人 们 对 空 间领 域 性 的心 理 需 求 。

第4 1卷专 辑 21 00年 1 2月

南 昌 大学 学报 ( 文社 会 科 学版 ) 人

J RN ANC OU AL OF N HANG U VE I Y NI RS T

Vo . Su p 141 pl De . 01 c2 0

传 统 民 居 建 筑 中 天 井 研 究

收 稿 日期 :0 0—1 21 0—2 7

围合形式。另一种是四面都 是房 围合 而成 的天井院 , 浙江 在

称为“ 合” 对 。如 图 1 图 2所 示 。 、

作 者简 介 : 熙元 (9 3一 ) 男 , 苏徐 州人 , 师 ; 王 17 , 江 讲 徐小 雯 (9 7一 ), , 南 长 沙人 ,0 0级 工 业设 计 专 业 硕 士 研 究 生 。 18 女 湖 21

一

天 井 的起 源 与构 成

中国民居之徽州民居中天井的思考

中国民居课程论文徽州民居——天井的思考姓名:李修然班级:建筑0801学号:1203080106指导老师:解明镜徽州民居中天井的思考有人说建筑是凝固的音乐,有人说建筑是固体的文化。

在徽州,建筑还可以有另外一种解释。

以黑白为基色的老建筑在青山绿水的映衬下就像是一幅幅清新淡雅的水墨画。

“天人合一”,规划布局,“四水归堂”,天井居中,“五岳朝天”的马头墙。

黛瓦、粉壁、马头墙,徽州民居是点、线、面的巧妙组合。

学习建筑学两年多,我有幸于大三上学期来到徽州民居的聚集地,安徽黟县和江西婺源美术写生,并在那里感受了徽派建筑的魅力。

这学期学习了中国民居课程后,对中国大地上这一极富代表性的民居形式又有了新的认识。

尤其是他十分具有特色的天井院落。

徽州民居可以大致分为七个部分:庭院,大门,门厅,天井,厅堂厢房,格门格窗,屋顶火巷。

毫无疑问,天井无论在功能还是结构方面都占据着非常重要的位置。

对于民居的采光,通风,排水等等都有重要的作用。

这些正是与当地的气候,文脉等等相契合的表现,而如何巧妙地利用这些民间智慧的结晶到现代建筑中,充分利用其优势特色,创造出真正舒适,健康,与环境相适应的居住环境,并使其成为民居保护的另一种表现形式呢?徽州地区的气候徽州地区地处中纬度地带,在太阳辐射、大气环流和地理环境的综合影响下,属亚热带湿润季风气候。

气候特点:一、季风明显,四季分明二、气候温和,雨量适中三、春温多变,秋高气爽四、梅雨显著,夏雨集中建筑热工分区中属于冬冷夏热地区,设计上要求必须充分满足夏季防热要求,一般可不考虑冬季保温。

皖南地区的人文环境作为徽商的发祥地,这片肥沃的土地曾经积聚了富可敌国的财富,而徽商深受儒家思想的影响,形成了“贾而好儒”,“贾儒结合”的特点,而民居的特点是意识思想的表现。

不少徽商建房时,按官家规定的等级建楼扩园,形成了等级制度明确的民居形式外部平淡无奇,却极其重视内部建设。

天井的实用作用排水从实际功能而言,水系设计是徽州民居的特色之一。

小议中国传统民居中的天井与院落文化

( 3 ) 材料结 构 色彩 : 采用砖 木抬 梁结 构 , 灰墙 青瓦 。 ( 4 ) 生能 环境 : 讲 究 风水 , “ 负 阴孢 阳 , 背 山面 水 ” , 创造 “ 藏 风聚 气” 的优 质环 境 , 形 成 良好 的生能 和局 部小 气候 。

虽然 早 在 1 7 0 0多年前 就 已经 有 了天 井这 个 名词 , 但 主要 源 自 秦汉 以后 ,中原地 区 汉人 不 断南 迁徽 州 ,带 来 了北方 四合 院式 建 筑, 与徽 州本 土 的杆 栏 式建 筑 融 合 、 演变后 , 逐 渐 成 了这 种 可 以 防 盗、 防潮 、 防 战的高 墙 、 深宅 。无 外窗 的“ 四水归 堂式 ” 建筑 。 天井 , 多存 在 于 中国南 方 的 “ 街屋” 中, 天井 上 缘 由 四向屋 檐 或 墙壁构成 , 地 面 面积 一 般大 于 井 口, 多设 有 内池 、 排水沟 、 路径 、 盆

的 民居 中 , 形 成“ 宅 中有 院 . 院 中有 园” O 而天 井则 普遍 存 在 于 南方

湿 热 多雨 的 气 候 区

【 关键词】 民居; 南方天井; 北方四合院

一

中有 园” , 它是 中 国传 统 四合 院住宅 中的特 点 。无论 是 北方 民 居的 四合 院 , 还是 南方 民居 的天 井 , 都 可谓 住 宅 的 中枢 , 是 吐 故纳 新 的 空间。 以院落 为基本单 位 进群 体组 合 , 是 我 国民居 建筑 的一 个共 同 特征 。 它创 造 了人 们 自然 交际 和交 流的平 台 , 形成 了或 大或 小 的共 享原 则 , 为邻里 关 系 的 自然 生长 形成 提 供 了场所 。可见 , 院 落空 间 是居 住空 间人 文精 神 的体现 。

中国传统文化-天井和庭院

中国传统文化-天井和庭院江西南昌 - 光裕堂“天井”一词出于典籍,原指四周高、中间低的地形。

如《孙子兵法》中“凡地有绝涧、天井、天牢、天罗、天陷必巫去之,勿近也。

”作为一种建筑空间形态,“天井”普遍存在于明清至今的中国传统民居中。

“天井”最早产生于何时,已无实迹可考。

不过,因木骨泥墙的地面房屋由穴居而生发,屋居中的“井空间”由穴居中的“坑井”进化而来,逻辑上应是“天井”。

故天井在中国古已有之,大概不会迟于西周陕西岐山凤雏村四合院。

天井是指宅院中房与房之间或房与围墙之间所围成的露天空地。

即四面有房屋、三面有房屋另一面有围墙或两面有房屋另两面有围墙时中间的空地。

在探讨古建中的天井庭院之前,我们先来看看中国传统五大民居,四合院、天井式住宅、围龙屋、吊脚楼、窑洞。

1.四合院四合院,又称四合房,是中国的一种传统合院式建筑,其格局为一个院子四面建有房屋,从四面将庭院合围在中间,故名四合院。

四合院围起来之后若呈“口”字形的称为一进院落;“日”字形的称为二进院落;“目”字形的称为三进院落。

一般而言,大宅院中,第一进为门屋,第二进是厅堂,第三进或后进为私室或闺房,是妇女或眷属的活动空间,一般人不得随意进入,难怪古人有诗云:“庭院深深深几许”。

庭院越深,越不得窥其堂奥。

四合院历史悠久,早在3000多年中式四合院中式四合院前的中国西周时期就有完整的四合院出现。

陕西岐山凤雏村周原遗址出土的两进院落建筑遗迹,是中国已知最早、最严整的四合院实例。

四合院(三进式)国内目前保存比较好并且知名度比较高的四合院在北京,成为北京四合院,最典型的代表就是恭王府。

恭王府分中东西三路,分别由多个四合院组成,后为长160米的二层后罩楼。

恭王府历经了清王朝由鼎盛而至衰亡的历史进程,承载了极其丰富的历史文化信息,故有了“一座恭王府,半部清代史”的说法。

2.天井式住宅天井式住宅,在住栋内部设置天井的住宅。

天井式住宅增加了住栋内部的临空面,有利于通风和采光,利用天井采光通风,可以加大栋深,减少每户面宽,做到节地和节能。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中國傳統民居中的天井與院落關係之初探學生:9633725王俊凱指導:楊裕富博士前言天井與院落皆為中國民居宅住的中樞,也是吐故納新的空間。

但天井與院落的不同之處,除了在尺度上較不受限,院落大多大於天井;而天井往往受室內空間的制約。

根據《理氣圖說》井形如船槳,長寛約四至五比一。

歷代建築中,除了透過了「井」與「院」來表徵了居住的生活模式,與規劃設計的秩序感或審美感,建築可透過「井」與「院」產生了不同的小氣候。

院多存在於北民多雪少雨的民居,形成「宅中有院,院中有園」。

而天井則普遍存在南方溼熱多雨的氣候。

1.南方建築特色南方民居的重要特點是以天井為特點的四合院平面佈局。

民居朝向以東或東南向為主,充分利用自然日照,並順應當地主導風向,以利於形成室內自然通風。

房屋進門多為天井,利用天井採光,光線通過二次折射,少有眩光且具有柔和感;通過天井合理組織室內自然通風、匯集雨水、夏季遮陽,室內設水池盆景綠化調節室內濕度,冬暖夏涼,可謂古代的天然空調。

一般正屋面闊三間,中間堂屋面臨天井敞開,是一家生活起居活動中心(圖1)。

兩邊廂房,堂屋兩邊的次間是臥室,臥室一般向外牆都不開窗,但均有開向天井一面的花窗,既滿足防盗安全的需要,又能減少通過窗散失熱量,也符合聚財的思想。

屋內的採光、通風、排水全依賴於天井,天井的設計,即“四水歸堂”的格局,有“肥水不外流”之意。

民居平面形狀大都為矩形,柱與柱間的尺寸接近現代模矩,開間不大,進深較大,使住宅的傳熱耗熱值較,能耗較少。

“四合院”建築通過其建築形式實現了建築與自然環境的有機結合和天然的生態節能思想。

圖1徽州民居常見平面佈局南方古民居天井上都開鑿有水池,在風水理論中,“天井”和“財祿”息息相關,除了有蓄存積水的功用,但更重要的恐怕還是一種象徵符號,表示把財氣完全蓄積在家中而不外洩。

石板圖案雕成古錢形,寓意從漏下的雨水全是財氣之水,仍然留家中。

天井上的石板有深、有淺,學者的研究,發現了徽州古民居天井上的石板有“深度隨著朝代的更替變遷而逐漸減小直到為零”的規律。

具體來說,明代建造的徽州古民居的石板鋪的“池狀天井”深度較深,有的甚至可成魚池,有的得在天井水池居中架石板為橋以便於行走;而隨著時間變幻,池狀天井逐漸變淺,直到最後池深為零,天井石板幾乎與門屋地坪一樣高了。

而徽州自古多斜風雨,房屋開了天井,斜向射入室內的風雨容易把廳堂、廂房打溼,因此一些徽州古民居使用“布蓬”。

這是一塊與天井空間形狀相同但比其尺寸稍大些的長方形土布制作成的“布蓬”。

無雨時,它被通過一側瓦檐處的木滑輪的繩索拉成卷筒狀;一旦斜風雨來臨,主人即迅速放下以遮擋住斜風雨的侵襲。

在徽州無論是城鎮、還是單座民居,選址模式和意象都非常講究尋求理想的生態環境和獨特的自然景觀。

“藏風聚氣”是風水理論中理想的居住環境,背山可以擋住冬季北方來襲的寒流,面水可以接受夏東南方的涼風,向陽可獲得良好的日照,近水可提供足夠的飲用水及農業用水,既便於交通,又利於排除雨雪積水,防止洪水淹沒房屋,同時改善了視覺的封閉,使建築層次優美,利於形成良好的生態循環(圖2)。

圖2徽州民居的選址2.南方天井之成因雖然早在1700多年前就已經有了天井這個名詞,但主要源自秦漢以後,中原地區漢人不斷南遷徽州,帶來了北方四合院式建築,與徽州本土的杆欄式建築融合、演變後,逐漸成了這種可以防盜、防潮、防戰的高牆、深宅。

無外窗的“四水歸堂式”建築。

天井的設置可滿足這種建築採光需求,使廳堂、廂房能採到天窗之光。

天井為南方民居建築结構组成中的一部份,一般為單進或多進建築,天井分佈於前後「落」之間,兩邊多為廂房包圍,寛與正間同,進深與廂房等長,地面多為用青磚嵌鋪的空地,因面積較不大,光線因為高屋圍堵顯得較暗,狀如深井,故名。

不同於院子。

在中國南方各城市的騎樓式街屋,大多仍表現出過去中國對於天井與院落的文化精神價值。

而所謂天井,多存在於中國南方的街屋中,天井上緣由四向屋檐或牆壁構成,地面面積一般大於井口,多設有內池、排水溝、路徑、盆栽等等,具有集水、通風、採光、消防等多種建築功能,同時對於溼熱氣候的環境天井可減少日晒。

(李欣,2005)。

3.南方天井樣式與功能南方民居的天井組合方式比較普遍,採用天井的形式和當地氣候條件、社會制度、生活習慣等有密切的關聯。

南方民而南方地區的住宅院落很小,四周房屋連成一體,稱作「一顆印」(圖3),適合於南方的氣候條件,南方民居多使用穿斗式結構,房屋組合比較靈活,適於起伏不平的地形。

圖3“一顆印”住宅圖3-1天井樣式以南方徽州為例,已有相關研究針對“天井地位的前後和進深大小之別”作為研究徽州古民居時,對期分類的標準,其分類如下:a.第一種,四面都是住宅樓房圍成的長方形天井。

b.第二種,一面廳堂、兩側廂房與一面高牆圍成的長方形天井。

c.第三種,一面廳堂與三面高牆圍成的庭院式長方形天井。

d.第四種,一面廳堂與兩面高牆圍成的三角形天井。

3-2街屋平面樣式泉州“手巾寮”(街屋)之平面為典型之以天井為核心空間之狹長型民居建築,手巾寮的平面形式看似奇特,其實仍屬於傳統合院式民居體系,就合的圍合方式而論。

四面用房屋圍合者為“四合院”。

三面房屋,一面圍牆者為“三合院”,依此類推,“手巾寮”的深井四周,兩面為房屋與圍牆,可稱為“二合院”“手巾寮”的各落房屋均以天井相隔,一側為前後貫通的廊道。

第一落一般進深不大,設一間門口廳,側邊為走廊,前後均設大挑檐;臨街一形成可供通行的檐下通道,向天井一面形成敞廊;第二落進深較大,中部以板壁相隔;前部面向天井的是祖廳,後為廳後房;第三落以後均為前後串聯的兩箱臥室,最後面是一服務性的小院,一般沒有水井、廚房(圖4)。

圖4手巾寮平面(直線廊道式)“手巾寮”的各房間過過一條前貫通的廊道相聯繫。

早期廊道多為直線型,從入口即可看到後落。

作為一種店宅形式,筆直的廊道可以方便貨物運輸,但居住的私密性受到影響;晚期的“手巾寮”普遍採用折線的廊道,第一落房屋的廊道在通過門口廳和深井後,在第二落時移至相對的一側。

這種做法阻斷了前的的門廳或商店,與後部生活用房的視線穿透,既提高了居住空間的私密性,又增加了空間變化與轉折(圖5)。

圖5手巾寮平面(折線廊道式)單戶“手巾寮”由於左右邊界是各家之間的分戶牆,居室只能通過天井單側採光。

有些民居通過群體佈局的巧妙安排,使房間在極為侷促的條件下實現了多側採光(圖6)。

圖6手巾寮平面(天井錯開式)3-3天井功能建築空間按期混合程度不同,可分為室內空間、露天空間和介於二者之間的「灰」空間。

綜合運用了這三種空間類型,並以一定的稱序加以組織,在建築內創造出豐富多樣的空間層次。

在用地極為局促的條件下,仍努力追求有天有地的生活空間;深井雖狹小(佔總建築面積10%左右);但仍保持了各居室基本的採光、通風以及庭院排水等要求。

「灰」空間包括走廊、檐廊、敞廳等,主要結合深井呈環狀佈置,並經由廊道而相互貫通。

例如祖廳前部一般不設檐牆,而是裝有可折卸、可折疊木製空間隔扇,形成可通可隔的靈活空間,並通過寛敞的前與深井其同組成一個內外空間互相滲透、互相襯托的有機體。

值得注意的是「灰」空間在手巾寮中問的比例很高(佔總建築面積30%以上),這是因為南方夏氣候炎熱,日照強烈,且冬季嚴寒,這種半開敞空間既能遮陽避雨,又能和露天空間一起組織穿堂風等徽氣候循環,從而成為全宅日常起居的主要場所。

圖7室內空間、露天空間、灰空間a.通風:徽州古民居大多為磚、木結構,為了防盜、防潮、防戰的需要,徽州古民居又多高樓層、深宅且無外窗,因此屋內通風問題的解決,只有依賴天井。

b.聚財:古代徽俗有“暴室能聚財”之說,“天井”使家室暴露可滿足“聚財”心理;另一個是天井的「水」使周遭坡頂雨水不至外洩而流於室內天井上的明溝中,所謂“肥水不外流,財氣聚家中”。

c.聚族:徽州人講究聚族而居,“民不染他姓”。

隨著子孫繁衍,房子就一進一進地套建,這些“櫛比鱗次”、緊密相連的民居的採光、通風等問題的解決更必須依扙天井這個天窗。

d.頂天立地、天人合一:徽州是徽商的發源地,徽州古民居建築文化中每每打上徽商旳烙印。

徽商一方面“雄據神州半壁江山”,富甲天下;但另一方面,在外邊又被“重農抑商”的桎桔所制抑著,於是在家中設置個天井,既獲“天人合一”之靈氣,又有“頂天立地”之滿足,這與徽州古民居廳堂兩側的“商”字樑設置具有異由同工之妙。

這種心理滿足上的天井成因還表現在,由於深宅、高牆封鎖的古民居所形成的心理壓迫感,因為有了天井而得到“仰天長歎”的宣洩、噴發之口。

4.中國民居的院落空間以南方徽派民居為例,把建築空間與大自然融為一體,是中國傳統空間觀的精髓,徽州人開門立窗、興建樓台,十分注意這種空間的因借。

把室外空間的一部份與建築室內空間間聯係起來,如入口與前院、堂屋相連的天井、屋後的宅園,幾乎皆有。

4-1院落建築的發展變革中國建築院落由來已久,從目前能查到的史料看,早在商周時代的居住建築就已採聚了四合院的形式,四合院可謂院落建築的最具代表性的形式。

西周建築遺址平面呈矩形,中軸線由南至北分為門道、前堂及後室,前堂和後室之間有廊相通,院兩側為前後相通的廂房,中間形成兩組院落,是一座相當工整的四合院,迄今為發展最早的一座四合院(圖5)。

到了漢代,四合式院落發展已很普遍。

成都出土的東漢畫像磚上的庭院,很明顯看出四合院的格局。

漢代有錢人的宅弟常有前堂、後寢、大門、中門以及樓、閣、室、井、灶等內容,由一個或幾個四合式院落構成。

圖8西周建築遺址4-2院落的人文內涵院落是以四面或三面房屋或圍牆轉合而成的。

“院”是中國住宅文化的精華,也是中國住宅建築空間的本質。

所謂“宅中有院,院中有園”,它是中國傳統四合院住宅中的特點。

無論是北方民居的四合院,還是南方民居的天井,都可謂住宅的中樞,是吐故納新的空間。

以院落為基本單位進群體組合,是我國民居建築的一個共同特徵。

它創造了人們自然交隆和交流的平台,形成了或大或小的共享原則,為鄰里關係的自然生長形成提供了場所。

可見,院落空間是居住空間人本精神的體現。

城市由院落聚集而成,院落的風貌與持徵構成了一個城市的風貌與特徵,在院落還是人們生活的主要空間的時候,每一座城市都有著自已獨特的面孔,因為每一種院落形態都反映著一時一地的生活形態。

從四合院認出北京,由石庫門找到上海,以圍樓識別福建。

可以從牆的高矮、門的大小、窗的風格乃至房間與房間的組合,想象出這裡的人們過著怎樣的生活,發生過怎樣的故事。

在庭院賞花觀鳥悠閒的老人、玩耍的孩童及聊天的大人,想象著這一幅幅溫馨和諧畫面的同時,更帶給人們這樣的啟示,作為傳統空間形式的院落,其物質形態會隨著時代的變化而被迫退出歷史舞台,但其散發著富有魅力的濃濃生活氣息的交往模式,應該在今天得以存續的。

5.四合院與天井的比較5-1北方四合院a佈局形態:以一進院落為例,有正房三間,正房兩側各有一間耳房(廂房),成為三正二耳共五間。