《组织行为学》第一章个体行为的基础

组织行为学--课程代码:00152-2016新版--第一章

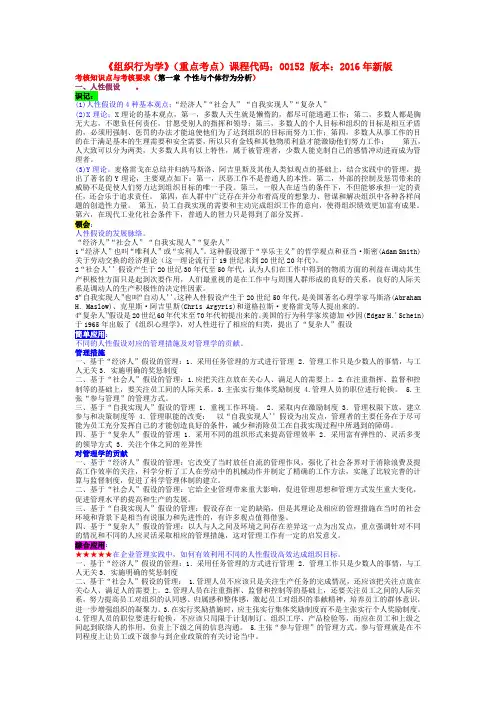

《组织行为学》(重点考点)课程代码:00152 版本:2016年新版考核知识点与考核要求(第一章个性与个体行为分析)一、人性假设。

识记:(1)人性假设的4种基本观点;“经济人”“社会人”“自我实现人”“复杂人”(2)X理论;X理论的基本观点,第一,多数人天生就是懒惰的,都尽可能逃避工作;第二,多数人都是胸无大志,不愿负任何责任,甘愿受别人的指挥和领导;第三,多数人的个人目标和组织的目标是相互矛盾的,必须用强制、惩罚的办法才能迫使他们为了达到组织的目标而努力工作;第四,多数人从事工作的目的在于满足基本的生理需要和安全需要,所以只有金钱和其他物质利益才能激励他们努力工作;第五,人大致可以分为两类,大多数人具有以上特性,属于被管理者,少数人能克制自己的感情冲动进而成为管理者。

(3)Y理论。

麦格雷戈在总结并归纳马斯洛、阿吉里斯及其他人类似观点的基础上,结合实践中的管理,提出了著名的Y理论,主要观点如下:第一,厌恶工作不是普通人的本性。

第二,外部的控制及惩罚带来的威胁不是促使人们努力达到组织目标的唯一手段。

第三,一般人在适当的条件下,不但能够承担一定的责任,还会乐于追求责任。

第四,在人群中广泛存在并分布着高度的想象力、智谋和解决组织中各种各样问题的创造性力量。

第五,员工自我实现的需要和主动完成组织工作的意向,使得组织绩效更加富有成果。

第六,在现代工业化社会条件下,普通人的智力只是得到了部分发挥。

领会:人性假设的发展脉络。

“经济人”“社会人”“自我实现人”“复杂人”1“经济人”也叫“唯利人”或“实利人”。

这种假设源于“享乐主义”的哲学观点和亚当·斯密(Adam Smith)关于劳动交换的经济理论(这一理论流行于19世纪末到20世纪20年代)。

2“社会人’’假设产生于20世纪30年代至50年代,认为人们在工作中得到的物质方面的利益在调动其生产积极性方面只是起到次要作用,人们最重视的是在工作中与周围人群形成的良好的关系,良好的人际关系是调动人的生产积极性的决定性因素。

《组织行为学》练习册答案

《组织行为学》练习册答案《组织行为学》习题集答案第一章组织行为学的体系及其发展趋势1.\犯罪行为通常就是可以预测的。

\你同意这种观点吗?为什么?答案:同意这种观点。

因为:行为不是随机的,行为是由某种原因引起的,它一定指向某个目的,无论是对是错,行为者相信这目的对他自己是最有利的。

当然,人与人之间是有差别的,即使在同样的情形下,人们的表现也不会完全一样。

但是,人们的行为中确实存在一些基本的一致性。

我们可以找出这些一致性,再加以修正,以此来反映个体间的差异。

这些基本的一致性使我们有可能预测人的行为。

在大多数有结构的情境中,预测行为是可能的(当然不总是百分之百准确)。

对行为的系统研究是作出合理准确预测的重要手段。

2.定义非政府行为学,并与管理学展开比较。

答案:组织行为学是一个研究领域,它探讨个体、群体、以及结构对组织内部行为的影响,以便应用这些知识来改善组织的有效性。

当管理者通过他人完成他的工作时,组织行为学提供了指导他人的生产率,预测人在工作的行为的工具,并且提供了管理来自不同领域的个体所需要的洞察力。

3.什么就是非政府?家庭就是一个非政府吗?恳请表述。

答案:组织是一个有意识的结合在一起的社会单元,有两个人或两个人以上组成,在一个相对而言持续的基础上共同努力以达成一个或一系列共同的目标。

家庭是一个组织,它拥有组织所有的特征。

有一个不同的地方是家庭的目标不那么明显,因此学生可能会为它本质上是否是组织而争论。

4.证实并对照3种通常的管理角色。

答案:60年代后期,麻省理工学院(mit)的一位研究生亨利明茨伯格对5位高层经理进行了一项精心研究,以确定这些管理者在他们的工作中做些什么事情。

根据他对这些经理的观察,明茨伯格得出结论:管理者扮演着10种不同而又互相关联的角色或者表现出与工作有关的10种不同的行为,这10种行为分为三大类:人际角色1.头面人物--象征性的首脑,必须履行职责法律性或社交性的例会义务。

2.领导者--负责管理鞭策和指导直属。

个体行为的基础

(三)人格理论-类型理论

A型人格表现为以下五个方面: B型人格表现为如下四个方面: ①运动、走路和吃饭的节奏很快; ①从来不曾有时间紧迫感以及 ②对很多事情的进展速度感到不 其它类似的不适感; 耐烦; ②认为没有必要表现或讨论自 ③总是试图同时做两件以上的事 己的成就和业绩,除非环境要求 情; 如此; ④无法处理休闲时光; ③充分享受娱乐和休闲,而不 ⑤着迷数字,他们的成功是以每 是不惜一切代价实现自己的最佳 件事中自己获益多少来衡量 水平; 的。 ④充分放松而不感到内疚。

能做

承诺

将会做

动机

想做

能力-工作的匹配

如果员工缺乏能力-失败

(If employee lacks capabilities-will fail) 如果员工能力过强-令人满意的表现但个人不满意 (If employee is over qualified-satisfactory performance but dissatisfied) 如果正好合适-更可能变得优秀并内在满意 (If employee fits-likely to excel and be intrinsically satisfied)

记忆力

保持和记忆过去经历的能力

销售人员:回忆顾客的姓名

9种基本的体质能力

力量因素 1 2 3 4 动力力量 躯干力量 静态力量 爆发力 不断重复或持续运用肌肉力量的能力

运用躯干部肌肉(尤其是腹部肌肉)已达到一定肌肉强度 的能力

产生力量阻止外部物体的能力 在一项或者一系列爆发活动中产生最大能量的能力

勒温-动力场理论

B=f(P*E)=f(L*S) •B指个人行为; •F指某个函数关系; •P是指具体的一个人; •E指全部环境。 •LS指生活空间(lifespace),生活 空间中有三类事实,即准物理 事实、准社会事实、准概念事 实。 P:气质类型、认知方式、人格特质、情绪情感、能力、 态度、价值观等

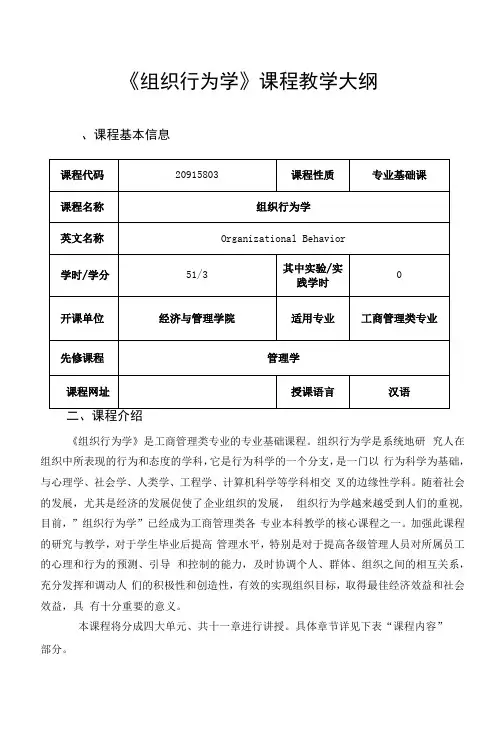

《组织行为学》课程教学大纲

《组织行为学》课程教学大纲、课程基本信息二、课程介绍《组织行为学》是工商管理类专业的专业基础课程。

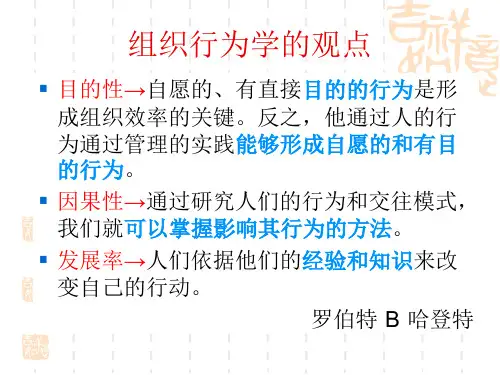

组织行为学是系统地研究人在组织中所表现的行为和态度的学科,它是行为科学的一个分支,是一门以行为科学为基础,与心理学、社会学、人类学、工程学、计算机科学等学科相交叉的边缘性学科。

随着社会的发展,尤其是经济的发展促使了企业组织的发展,组织行为学越来越受到人们的重视,目前,”组织行为学”已经成为工商管理类各专业本科教学的核心课程之一。

加强此课程的研究与教学,对于学生毕业后提高管理水平,特别是对于提高各级管理人员对所属员工的心理和行为的预测、引导和控制的能力,及时协调个人、群体、组织之间的相互关系,充分发挥和调动人们的积极性和创造性,有效的实现组织目标,取得最佳经济效益和社会效益,具有十分重要的意义。

本课程将分成四大单元、共十一章进行讲授。

具体章节详见下表“课程内容”部分。

三、课程目标通过该课程的学习,使学生掌握组织行为相关的理论知识体系,形成组织行为能力发展的良好基础;同时要求学生对于组织行为方面的基本技能有所掌握,理解并能运用基本的组织行为技能。

在此基础上,要求学生能够分析个性差异、管理压力、防御挫折,具有良好的团队合作精神。

课程具体培养目标为:1、使学生强化对我们的民族自信和理论自信,更加坚定对马克思主义的信念;2、使学生全面了解组织行为学的体系,掌握组织行为学的基本概念、原理和基本分析方法,应用所学知识分析组织中人的行为、群体行为和组织行为;3、使学生建立分析、解决管理问题的能力,为学习相关的专业课程或深入研究组织行为理论打下基础;4、培养学生诚实守信、敬业爱岗、吃苦耐劳、团队合作、沟通表达、勤劳务实与细致耐心等职业精神。

七、课程教学方法本课程设计分四个模块依次进行教学:第一,组织行为学概述模块:采用课堂授课形式,着重讲解组织行为学的总体理论框架及其要点,掌握组织行为学了解组织行为学的内涵、地位和作用,此教学模块重在引导学生培养其对组织行为学的认知能力。

组织行为学个体行为基础

社交能力

社交能力就是人们在社会交往活动中所表现出来的能力;它是在社会 交往中发展起来的

组织管理能力 言语感染能力等都被认为是社交能力

模仿能力和创造能力按能力参与其中的活动的性质划分

模仿能力

模仿能力是指仿效他人的言行举止而引起的与之相类似的行为活 动的能力 例如学画 写字时的临摹;儿童模仿父母的说话 表情等

年龄对工作绩效影响的分析

离职率的变化情况

缺勤率的变化情况 需要考虑缺勤原因

可以避免的 VS 不可避免的

对生产率的影响呢

对工作满意度的影响呢

生产率

• 争议较大

• 普遍看法认为 年龄与生产率成反比

• 但研究表明 并无相关性

随着年龄的增长:

年龄对工作绩效影响的分析

离职率的变化情况

缺勤率的变化情况 需要考虑缺勤原因

10 如果你要选择一个新部属;你会选择: A 具有创见与创造力;但较神经质的一位 B 可靠 细心但缺乏新构想的一位 C 具有高度聪明才智;但有懒散之名的一位

领导力测评: 自 信 心 篇

得分与评价:

1 A—10分 2 A—5分 3 A—0分 4 A—0分 5 A—5分

B一0分

B一10分 B一10分 B一10分 B一10分

15种语言;在一次会议上;他曾用50种语言致祝词

三 个性能力的差异与组织管理

• 1 确保量才录用原则 • 2 使能力与职务匹配 • 3 注重员工能力互补 • 4 加强员工能力培训 • 5 发挥员工潜在能力 • 6 进行能力差异考核

员工能力与绩效分析模型

好

2 能力低 绩效好

工

作

绩

效

4

能力低

绩效差

1 能力高 绩效好

组织行为学第一章

科学管理理论的主要内容 a.工时定额原理 b.标准化原理 c.计件工资制 d.提倡劳资合作 e.科学的挑选和渐进的培训工人 f.计划职能与执行职能分开 g.实行职能工长制 h.在组织机构的管理上实行例外原则

法约尔的管理过程理论

管理的职能:计划、组织、指挥、协调、控制

管理的十四大原则 a.分工:分工能提高个人的专业技能,增加产出 b.权利与责任:管理者在行使职权的时候,必须承 担一定的责任。 c.纪律、统一指挥、统一指导、员工报酬、集权、 等级链、秩序、公平、 人员的稳定、主动性、团队 精神、个人利益服从整体利益。

孟子的观点:孟子提出了人性具有善端的“性善 说”,孟子认为,恻隐之心、羞恶之心、辞让之心、 是非之心是人之所以为人的尺度,没有这“四心” 就不是人。他认为“寻善”不是向外部觅找,而是 反身而诚,内省的修养便成为成人的重要环节。 “四心”只要扩而充之,就可以成为仁、义、礼、 智四德。 荀子的观点:荀子则以“性恶论”为出发点,提出 了“制礼义以分之” 、“注错习俗,积善成圣”的 成长之道。显然,荀子与孟子不同,他较注重的是 “修习”过程,强调习俗环境和习行,这是他对孔 子“习相远”的发展。与孔孟一致的是,荀子认为 “涂之人可以为禹”的关键在于善于学习,积善成

本课程的内容提要

本课程共分四个部分,第一部分是概论,主要介绍 组织行为学的学科性质和研究对象,组织行为学的 产生与发展以及组织行为学的研究方法。第二部分 是个体行为研究,主要涉及个性、学习、知觉、态 度、员工激励等内容;第三部分是群体行为研究, 主要包括群体的类型、群体的结构、群体规模、群 体规范、群体压力与从众行为,群体凝聚力,群体 决策,团队建设,管理沟通,冲突管理,领导理论 等相关内容;第四部分是组织行为研究,主要研究 组织设计、组织变革,组织文化。

组织行为学 第一章 个性与个体行为分析

第二节

关于个体行为的解释

四、个体行为规律

(一)行为概述

(三)个体行为规律

人的行为是指人的有目的的活动,包括人的欲望、动机、 情感、态度及意志在行为上的表现。基本特征: (1)目的性。(2)自主性。 (3)社会性。(4)连续性。 (5)持久性。(6)可塑性。

01 02

03 04

(二)人的行为模式

1.S—R模式 2.S—O—R模式

X理论基本观点

1.多数人天生懒惰; 2.多数人胸无大志; 3. 目标是相互矛盾; 4.多数人满足基本需要; 5. 少数人能成为管理者。

基于“经济人”假 设的管理和评价

1.采用任务管理的方式进行管理; 2.管理工作只是少数人的事情,与工人无关; 3.实施明确的奖惩制度。

第一节 人性假设

二、“社会人”假设

“经济人”

经济问题的出发点是人的本性,即资本主义 的利己主义,每一个人的所有活动都会受到利己 心的支配,这种个人利益的追求者就称为“经济 人”。

“经济人”的观点

经济活动产生于个人利益基础上的共同利 益,在追求个人利益最大化的同时,必须要兼顾其 他人的利益,在此基础上产生了共同利益,进而形 成总体社会利益。

(三) 对“自我实现人”假设的评价

事实上,人格和人性的形成与发展是在一定的 物质基础上,通过社会、家庭和学校的教育影 响实现的,是人们在社会实践中能动改造、变 革的结果。

第一节 “复杂人”假设:

1.每个人的需要和能力各不相同,工作动机复杂多变。 2.人在组织中会不断产生新的需求和动机。 3.人在不同的组织中可能会产生不同的动机模式。 4.人能否感到满足,愿意为组织出力,取决于他本身的动机模式、组织关系、工 作性质、个人能力等。 5.人们可以根据自己的动机、能力及工作性质对不同的管理方式相应做出不同 的反应。

01组织行为学(第一章、组织行为学概述)

一、实验室实验法

实验室实验法是运用专门实验仪器测试被试者(个人 或群体)心理特质和行为的研究方法,是当前组织行为学 研究的一种主要方法。实验室实验法的最大特点在于, 研究工作是在实验室条件下进行的。 实验室实验法的优点是其控制条件严格,可以避免 许多其他因素的干扰,其研究结果具有较强的说服力。 但是,实验室实验为达到精确性和可控性而牺牲了现实 性和普遍性,再加上人工实验室脱离了活生生的组织环 境,增添了人为因素,真实性较差。因此,对于实验室 的结果不能迷信,对其实验结果的推广和应用,必须持 慎重态度。此外,许多心理和行为规律,如群体行为中 的情绪感染、冲突等,难以在实验室内进行实验。

第一章、组织行为学概述

本章提要

组织行为学是研究组织系统内的个体、群体、组织 及其关系的行为规律,以提高管理者描述、解释、预测 和控制人的行为的能力与组织运作绩效的科学。 通过本章学习,要求大家理解组织行为学的研究对 象、研究范围和研究方法;通过把握组织行为学的内容 体系,了解学习组织行为学的目的;通过了解组织行为 学的历史沿革,把握组织行为学的理论基础,比较组织 行为学和相近学科的关系,正确理解组织行为学的学科 性质。

四、现场观察法

现场观察是在自然条件下(即在正常工作和劳动情景), 有目的、有系统地观察、研究对象以获得数据,作出结论。如 对领导的工作能力、工作作风的研究,对于职工的工作技能、 工作压力等的研究都可以用现场观察怯。运用现场观察法,必 须明确了解“观察什么”、“怎样观察”和“怎样记录”等问 题,以便不失时机地捕捉到有关信息。 现场观察的最大优点在于:对于所研究的群体不施加任何 影响,不改变活动进程,因此能够掌握研究对象的许多生动活 泼的实际材料,所以它有很大的现实意义,资料的可靠性、可 信度较高。但这种研究方法也有一定的缺点,研究者对于被研 究者的情况即使了解得很清楚,但任何群体都有其特殊性,因 此很难把研究成果运用于其他的群体中去。

组织行为学个体行为基础知觉与归因讲课文档

第3页,共40页。

人的行为模式

■ 华生的观点:

“刺激~反应”(S~R)

■ 托尔曼的观点:

刺激~心理加工~反应( S~O~R)

■ 勒温的观点:

人的行为B是个体特征变量P和环境变量E的函数。 即:B = f(P×E)

第4页,共40页。

人的知觉

一个例子:经理怎么了

第24页,共40页。

社会错觉

♦ 晕轮效应:也叫光环效应或哈罗效应,是指在

知觉过程中,通过获得知觉对象某一行为特征 的突出印象,而将其扩大成为整体行为特征的 认知活动。

(聪明、灵巧、勤奋、坚定、热情)

(聪明、勤奋、坚定、冷酷、灵巧)

外貌与人的特性关系的评估(P30)

第25页,共40页。

社会错觉

♦ 定型效应:也叫定势效应或刻板效应,是指人 们在头脑中把形成的对某类知觉对象的形象固 定下来,并对以后有关该类对象的知觉产生强 烈影响的效应。

两个三 角形的 颜色一 样吗?

举例:知觉对象的颜色

第30页,共40页。

人的归因

➢ 生活中的问题:“为什么会这样?”

➢ 归因就是观察者形成的对他人或自己行为原因或者动机的解释。 人们既会对某个对象进行认识判断,形成印象,还会深入探究某 种行为或事情发生的原因,心理学上称后者为归因。

➢ 主要研究三个问题:

第36页,共40页。

如何提高知觉和归因的准确性?

提高知觉和归因准确性的方法: 从多个角度获得信息 从多个来源获得信息 从多个时间点获得信息 要采用理性和系统思考的分析方法

第37页,共40页。

如何提高知觉和归因的创造性?

提高个体的信 息量和知识

专业知识 创造力

组织行为学个体行为

21

2. 态度

1) 定义:关于客观事物、人和事件的评价性陈述 2) 成分:认知、感情、行为 3) 来源:PTAM 4) 重要性:影响(工作)行为

22

2. 态度

5) 类型: a. 工作涉入(job involvement):一个人在心理上对其工作的认同 程度

16

5. 个体决策

1) 最优化决策模型 a. 步骤:弄清楚决策需要;确定决策标准;给标准分配权重;开 发备选方案;评估备选方案;选择最佳方案 b. 假设:理性 不存在目标冲突;所有选项已知;偏好明确;偏好稳定;最终 选择效果最佳

2) 满意解决模型:有限理性 有限的标准,有限的备选方案,以熟悉而习惯的方式考察备选方 案;满足于第一个“足够好”的解决办法

3) 能力与工作匹配

4) 能力的测量

3

3. 人格

1) 定义: 奥尔波特:“个体内部身心系统的动力组织,它决定了个体对环 境的独特适应方式。” 从管理学的角度看:“个体的所有的反应方式和他人交往方式的 总和。”

2) 决定因素: a. 遗传:在幼儿中对人类行为和性情的遗传基础进行观察;对刚 出生就分开的同卵双胞胎进行研究;对不同情境和时间 中工作满意度的稳定性和一致性进行研究

17

5.决策过程的早期隐含选择了 一个偏爱方案,尔后的过程主要是决策证明练习,即通过尔后的 过程是决策者确信他的隐含偏爱方案确实是恰当的选项

4) 直觉模型:感性

超感觉?第六感?与生俱来的个性特质?

a. 定义:从经验中提取精华的无意识过程。 并不一定脱离理性分析而独自运作,事实上两者相辅相成 b. 何时可能使用直觉决策: 不确定性水平很高;几乎没有先例;难以科学地预测变量;事实 有限;事实不足以明确指明前进道路;分析性资料用途不大;需 要从几个可行方案中选择一个而每一个方案的评价都不错;时间 有限

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(二)指通过对他人的形态和行为等外部特征的知觉, 了解其动机、感情、意图等心理现象。

人际知觉

人际知觉就是对人与人之间关系的知觉。它发生在人与人交 往的过程中,以人的各种交际行为为知觉对象。

自我知觉

自我知觉是指一个人通过对自己行为的观察而对自己的心理 状态的自我感知,是对自己的看法。

第一篇 个体行为篇

第二章 个体行为的基础

第一节 知觉与行为

一、感觉与知觉

• 感觉是直接作用于人们感觉器官的客观事物的 个别属性或个别部分在人脑中的反应。 • 知觉是外界刺激作用于感官时人脑对外界的整 体的看法和理解,它为我们对外界的感觉信息 进行组织和解释。

一、感觉与知觉

• 感觉和知觉都是客观事物直接作用于人的感觉 器官,人脑的反映,但感觉是对事物个别属性 的反映,而知觉则是人脑对客观事物整体的反 映。 • 二者的区别和联系主要在于:首先,知觉以感 觉为基础,刺激物一旦从感官所涉及的范围消 失,感觉和知觉都停止了。其次,知觉是对感 觉材料的加工和解释。最后,知觉则要借助过 去发经验,知觉过程中还有思维,记忆等的参 与,因而知觉对事物的反映比感觉要深入、完 整。

三、情感的功能

• 1.情感是人适应生存的心理工具。 • 2.情感能激发人的心理活动和行为动机。 • 3.情感是社会交往的重要手段。

四、情感对行为的影响

• (一)情感对个体行为的影响 • (二)情感在组织管理中的运用

第三节 意志与行为

一、意志的内涵

意志是人自觉地确定目的,并支配行动, 克服困难,实现目的的心理过程。它是人的心 理过程的一个重要方面,是人的主观能动性的 具体体现。

性情归因

内部归因

情境归因

外部归因

第二节 情感与行为

一、情感的内涵

情感是人们对客观事物的态度及喜怒哀乐 等主观体验,是对事物好恶的一种倾向,常用 来描述那些具有稳定的、深刻的社会意义的感 情。

二、情感的分类

• 1.根据价值的正负变化方向的不同,情感可分 为正向情感与负向情感。 • 2.根据价值的强度和持续时间的不同,情感可 分为心境、热情与激情。 • 3.根据价值的主导变量的不同,情感可分为欲 望、情绪与感情。 • 4.根据价值主体的类型的不同,情感可分为个 人情感、集体情感和社会情感。

二、情感的分类

• 5.根据事物基本价值类型的不同,情感可分为真感、 善感和美感三种。 • 6.根据价值的目标指向的不同,情感可分为对物情感、 对人情感、对己情感和对特殊事物情感等四大类。 • 7.根据价值的作用时期的不同,情感可分为追朔情感、 现实情感和期望情感。 • 8.根据价值的动态变化的特点,可分为确定性情感、 概率性情感。 • 9.根据价值的层次的不同,情感可分为温饱类、安全 与健康类、人尊与自尊类和自我实现类情感四大类。

●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●

三、影响知觉过程的因素

(三)知觉的情境因素

• “鹤立鸡群” • “万绿丛中一点红”

四、社会知觉

(一)社会知觉的概念

• 社会知觉这一概念最早是美国心理学家布鲁纳 (J.S.Bruner)在1947年提出来的。 • 当时的主要含义是指知觉的过程要受社会因素的 制约。后来,这一概念在社会心理学界得以推广和进 一步发展,专指对人的知觉,就是对社会对象的知觉, 包括对人和社会群体以及人与人之间、群体之间的关 系的知觉。社会知觉的特点是人们对人的感知并非仅 仅停留在外表映象上,而且要进一步推知他的兴趣、 信念、动机等,因此这个过程已不限于知觉的过程, 而是包括思维、推理、判断等整个认知过程,所以也 被称为社会认知。

五、归因理论

• 归因是指观察者为了预测和评价被观察者的行 为,对环境加以控制和对行为加以激励或控制, 而对被观察者的行为过程所进行的因果解释和 推论。 • 归因理论是说明和分析人们行为活动因果关系 的理论,也被称作“认知理论”,是通过改变 人们的自我感觉、自我认知来改变和调整人的 行为的理论。

五、归因理论

二、意志对行为的影响

意志是决定个体行为效果的基本因素,在 一定程度上支配和调节着人的行为。意志对行 为的调节作用包括三个方面:

发动作用 坚持作用 抑制作用

本章结束

谢谢!

二、知觉的特征

• • • • 选择性 整体性 理解性 恒常性

三、影响知觉过程的因素

(一)知觉者的主观因素 1.兴趣和爱好 2.需要和动机 3.知识和经验 4.个性特征

三、影响知觉过程的因素

(二)知觉对象的特点 1.知觉对象本身的特征 2.知觉对象的组合方式

接近律 相似律 闭锁律 连续律

三、影响知觉过程的因素

(三)社会知觉的偏差 第一印象效应; 晕轮效应; 刻板印象; 投射效应; 对比效应; 信息干扰

五、归因理论

归因理论(Attribution theory)是在美 国心理学家海德(F.Helder)的社会认知理论 和人际关系理论的基础上,在美国斯坦福大学 教授罗斯(L. Ross)和澳大利亚心理学家安 德鲁斯(Andrews)等人的推动下发展起来的。