精神病学的认识其起源历史证明

简述精神病学的概念及其分支学科情况。

简述精神病学的概念及其分支学科情况。

精神病学是研究精神障碍的医学专业,它主要关注人类精神和行为方面的问题。

精神病学的目标是理解、诊断、治疗和预防精神障碍,以提高患者的心理健康和生活质量。

精神病学的概念已经存在了几个世纪,并逐渐发展成为一门独立的学科。

精神病学的分支学科情况主要包括以下几个方面:

1. 神经病学:研究神经系统异常引起的精神障碍,如脑损伤、中风、神经退行性疾病等。

2. 临床精神病学:主要关注精神障碍的临床症状、诊断和治疗,以及相关的心理和社会因素。

3. 儿童和青少年精神病学:专注于儿童和青少年的心理问题和精神障碍,包括学习障碍、注意力不足多动障碍、自闭症谱系障碍等。

4. 心理治疗:借助谈话和心理技术来帮助患者处理情绪和行为问题,改善他们的心理健康。

5. 精神流行病学:研究精神障碍在人群中的分布、风险因素和流行病学特征。

6. 精神遗传学:探索基因与精神障碍之间的关系,研究遗传因素对精神病发病风险的影响。

7. 心理药理学:研究精神药物的作用机制和临床应用,以及它们对大脑和神经系统的影响。

8. 社会精神病学:关注精神障碍与社会环境之间的相互作用,研究社会因素对精神健康的影响。

总之,精神病学涉及的范围广泛,它与其他学科(如心理学、生物学、药理学、社会学等)交叉合作,共同研究精神障碍的原因、机制和治疗方法。

神经症概念的历史演变及发展

神经症概念的历史演变及发展作者:李占江来源:《中国社区医师》2008年第07期神经症(Neurosis)既往又称神经官能症,是一组以恐惧、焦虑、强迫、疑病症状或神经衰弱症状为主要表现的轻度精神障碍。

症状没有可证实的器质性病变作基础,并与病人的现实处境不相称。

病人对存在的症状感到痛苦和无能为力,自知力完整或基本完整。

神经症概念的提出及认识的演变早在1769年,苏格兰医生William Cullen把神经症作为一类疾病术语提了出来。

他认为神经症是“没有发热和没有局部病变的感觉和运动病”,是“神经系统的一般性疾病”。

他在理论上把神经症明确地区别于神经系统以外器官的疾病。

随着医学的发展,约在19世纪神经症被逐渐公认为没有神经病理形态学改变的一类神经功能障碍。

在1859年,Paul Bri-quet描述了Briquet综合征,提出了疾病的心因观。

后来,法国人JeanMartin Charcot及其3个学生(JosephBabinski,Pierre Janet,SigmondFreud)通过对癔症、疑病症的系统研究,确立了心理社会因素在神经症发病因素中所占据的重要地位。

从19世纪后期到20世纪中期,由于心理学派的蓬勃发展,精神动力学派、行为主义学派的理论观点在对神经症发病的理解和治疗上都产生绝对性的影响,这一时期也可称为神经症的心理学化时期。

近半个世纪来,随着现代精神药理学、神经生化和神经精神内分泌学的发展,尽管在神经症的神经内分泌和神经递质方面的发现不能确定是神经症发病的原因或是结果所致,常规的影响5-羟色胺和去甲。

肾上腺素神经递质的药物以及苯二氮革类药物对神经症的治疗具有不可否认的效果,生物学观点在神经症发病中的作用逐渐受到重视。

因此,现代精神病学更趋向于用生物一心理一社会整体医学模式的观点来全面理解神经症。

神经症概念范畴的发展现状神经症作为一个独立疾病单元的提出到目前为止已有200多年的历史,其范畴在不断的变化。

论文精神病学发展史

精神病学发展史摘要_____________________________________________________________________ - 1 -第一章什么是精神病学________________________________________________ - 2 - 1.1精神病学的概述_________________________________________________________ - 2 -1.1.1精神病学的概念 _______________________________________________________ - 2 -1.2精神病学的主要分支_____________________________________________________ - 3 -精神病学的专业划分________________________________________________________ - 3 -第二章精神病学的发展史______________________________________________ - 4 - 2.1“精神病学”的起源 _____________________________________________________ - 4 - 2.2精神病学的发展_________________________________________________________ - 4 - 2.3精神病学发展中重要人物_________________________________________________ - 9 -第三章中医精神病学的发展史__________________________________________ - 9 - 3.1远古至先秦时期_________________________________________________________ - 9 -时间:公元前2800∼前220年社会形态:奴隶社会_____________________________ - 9 - 3.2秦汉时期______________________________________________________________ - 10 -公元前220∼公元265年社会形态:封建社会_________________________________ - 10 - 3.3晋、唐五代时期________________________________________________________ - 10 -时间:公元265∼960年社会形态:封建社会 __________________________________ - 10 - 3.4宋元时期_______________________________________________________________ - 11 -时间:公元960∼1368年社会形态:封建社会 __________________________________ - 11 - 3.5明清时期______________________________________________________________ - 12 -时间:公元1368∼1911年社会形态:封建社会 ________________________________ - 12 - 3.5近现代________________________________________________________________ - 12 -时间:公元1840∼1950年___________________________________________________ - 12 -第四章展望_________________________________________________________ - 13 - 4.1精神疾病负担__________________________________________________________ - 13 - 4.2展望__________________________________________________________________ - 14 -摘要自古以来,精神疾病与躯体疾病一直共同影响着人类的心身健康,然而精神相对于物质,心理相对于生理则更加无形与多变,精神病人各种迥异于社会规范的外在言行表现,难以捉摸的内心活动,直到今天仍然让人难以把握其发生发展的规律,因此也难以清晰全面地发现其根源本质。

我国现代精神病学发展史

我国现代精神病学发展史我国现代精神病学始于20世纪50年代,经历了多个重要时期和里程碑事件。

下面将分为四个部分,分别是背景介绍、疾病概况、发展历程和现状展望。

背景介绍新中国成立后,随着社会、经济和文化的快速发展,人们的生活方式和心理健康状况也发生了巨大变化。

为了满足人民群众日益增长的心理健康需求,我国开始引进和发展现代精神病学。

20世纪50年代初期,我国借鉴前苏联的模式,建立了第一家精神病医院,标志着我国现代精神病学的初步建立。

疾病概况我国现代精神病学涵盖了各种常见的精神疾病,包括精神分裂症、抑郁症、焦虑症、失眠症等。

这些疾病不仅给患者带来巨大的痛苦,也给家庭和社会带来沉重负担。

例如,精神分裂症是一种常见的慢性精神疾病,表现为感知、思维、情感和行为等多方面的障碍。

抑郁症则是一种以心情低落为主要表现的心理性疾病,严重者可出现自杀念头。

焦虑症则是以焦虑为主要表现的心理性疾病,常常伴有失眠、头痛、心慌等症状。

发展历程自20世纪50年代以来,我国现代精神病学在理论、实践和研究方面取得了重大突破和创新。

在理论上,我国精神病学界积极探索适合中国实际情况的理论体系,提出了“生物-心理-社会”医学模式,强调了心理、社会因素在精神病发生发展中的作用。

在实践上,我国精神病医院数量不断增加,医疗水平也不断提高。

我国还积极推广社区精神卫生服务,为精神疾病患者提供更加全面的医疗保障。

在研究方面,我国精神病学界积极引进国际先进技术和方法,开展了大量卓有成效的研究工作,如痴呆、老年性痴呆等疾病的发现和治疗。

现状展望目前,我国现代精神病学已经取得了长足的进步,但仍然面临许多挑战和机遇。

未来,我国精神病学界将继续推进理论创新、实践创新和研究创新,以提高精神病学的整体水平。

在理论研究方面,我国精神病学界将进一步探索“生物-心理-社会”医学模式的内涵和应用,深入研究各种精神疾病的发病机制和病理过程,为临床治疗提供更加科学和全面的理论指导。

精神病学发展史

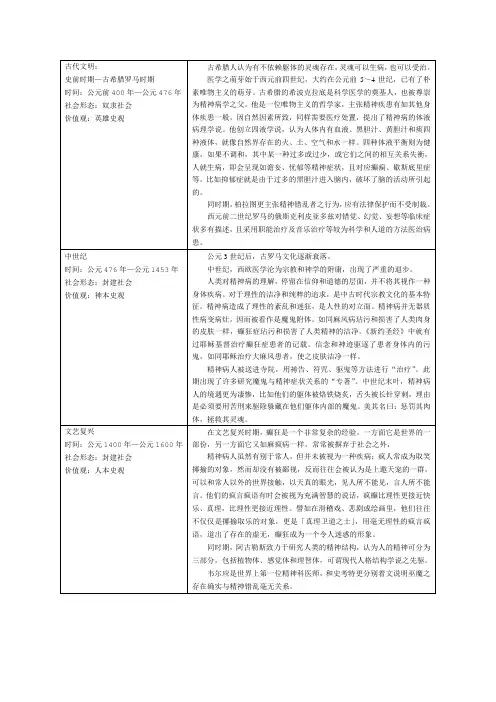

古代文明:

史前时期—古希腊罗马时期

时间:公元前400年—公元476年

社会形态:奴隶社会

价值观:英雄史观

古希腊人认为有不依赖躯体的灵魂存在,灵魂可以生病,也可以受治。

医学之萌芽始于西元前四世纪,大约在公元前5~4世纪,已有了朴素唯物主义的萌芽。古希腊的希波克拉底是科学医学的奠基人,也被尊崇为精神病学之父。他是一位唯物主义的哲学家,主张精神疾患有如其他身体疾患一般,因自然因素所致,同样需要医疗处置,提出了精神病的体液病理学说。他创立四液学说,认为人体内有血液、黑胆汁、黄胆汁和痰四种液体,就像自然界存在的火、土、空气和水一样。四种体液平衡则为健康,如果不调和,其中某一种过多或过少,或它们之间的相互关系失衡,人就生病,即会呈现如谵妄、忧郁等精神症状,且对应癫痫、歇斯底里症等。比如抑郁症就是由于过多的黑胆汁进入脑内,破坏了脑的活动所引起的。

随着基础医学,如大脑解剖学、生理和病理学的发展以及临床资料的积累,德国的格里辛格在1845年发表专著,极力主张精神疾病是器质性脑病变的结果,是器质性病因论的代表人物。

1845年第一本有关精神疾病的教科书问世。

现代

时间:20世纪

社会形态:资本主义社会

价值观:人类中心主义

个人中心主义

进步论

先锋精神/新之崇拜

《内经》与《难经》同被公认为先秦时代的两大医学书籍,也是中医理论最古老的史籍渊源,讲究阴阳二界和五行学说。《难经》沿用《内经》的分类,并提出:“重阳则狂,重阴则癫”的看法,为区别癫与狂提供了根据。

精神医学历史

精神医学历史一、概述精神医学是研究和治疗精神障碍的学科,它的发展历史可以追溯到古代。

在过去的几个世纪里,精神医学经历了许多重要的里程碑,从古代的巫术和迷信到现代科学的方法和治疗手段。

本文将以时间顺序介绍精神医学的历史发展。

二、古代与中世纪古代文明中的精神疾病常被认为是神灵或恶魔的入侵,因此治疗方法主要是宗教仪式和祈祷。

在古埃及和古希腊时期,人们将精神疾病与身体疾病联系起来,认为它们是由于体液的不平衡导致的。

中世纪的欧洲,精神病患者被认为是被魔鬼附身的受害者,因此受到严重的歧视和迫害。

他们经常被关在不人道的条件下,并受到酷刑和惩罚。

在这个时期,没有专门的治疗方法,只有极端的镇压。

三、启蒙时代随着启蒙时代的到来,人们开始对精神疾病进行更理性的探索。

法国医生皮内尔在18世纪提出了精神疾病与脑部病变有关的理论。

他的观点开创了精神病理学的先河,成为现代精神医学的奠基人之一。

19世纪初,美国的贝教授提出了“精神病理学”的概念,即通过对心理和行为的观察来理解精神疾病。

这种方法开创了精神病学的研究方法,并被称为“现代精神医学之父”。

四、精神病院的建立18世纪末至19世纪初,一些国家开始建立专门的精神病院,以提供更好的治疗环境和护理。

英国的贝塞尔病院是第一家采用人道主义治疗方法的精神病院,患者被视为病人而非犯人。

20世纪初,奥地利医生弗洛伊德提出了精神分析学,该学说认为潜意识对个体的心理发展和行为产生了重要影响。

精神分析学为精神医学带来了全新的理论和治疗方法。

五、药物治疗的兴起20世纪50年代,精神药物的发现和广泛应用使精神医学迈入了一个新的时代。

氯丙嗪和锂盐等药物的引入,极大地改善了精神病患者的症状,并减少了住院时间。

精神病的药物治疗成为主流,许多精神病患者能够回到社会生活中。

六、精神医学的综合治疗随着对精神疾病的理解逐渐深入,精神医学开始发展出综合治疗的概念,即将药物治疗与心理治疗、社会支持和康复服务相结合。

精神病学资料

第一章绪论一、名解:1、精神病学:是研究精神疾病病因、发病机理、临床表现、疾病发展规律以及治疗和预防的一门学科。

2、精神障碍:是一类具有诊断意义的精神方面的问题,特征为认知、情绪、行为等方面的改变,可伴有痛苦体验和或功能损害。

第二章精神障碍的分类与诊断标准1、【选择题】我国现行的精神障碍标准: CCMD-3。

2、精神障碍按疾病症状严重性的金字塔排列方式分主次,从顶到底为:器质性障碍、精神分裂症、情感障碍、人格障神经症、碍。

如果符合等级较高的标准,就不要诊断等级较低的障碍了。

第三章精神障碍的症状学简述1、如何判定某一精神活动是否属于病态范围?答:一般应从三个方面进行对比分析(1 )纵向比较:与其过去一贯表现相比较,精神状态的改变是否明显;(2)横向比较:与大多数正常人的精神状态相比较,差别是否明显,持续时间是否超出了一般限度;(3)应注意结合当事人的心理背景和当时的处境进行具体分析和判断。

2、精神症状的共同特点(1)症状的出现不受病人意识的控制;(2)症状一旦出现,难以通过转移令其消失;(3)症状的内容与周围客观环境不相称;(4)症状会给病人带来不同程度的社会功能损害。

名解一、感知觉障碍(一)感觉障碍1、感觉过敏:对外界一般强度的刺激感受性增高。

2、感觉减退:对外界一般刺激的感受性减低。

3、内感性不适:躯体内部产生各种不舒适和/或难以忍受的异样感觉。

(二)知觉障碍1、错觉:对客观事物歪曲的知觉。

2、幻觉:没有现实刺激作用于感觉器官时而出现的知觉体验,是一种虚幻的知觉。

(1 )根据涉及器官分为幻听、幻视、幻嗅、幻味、幻触、内脏性幻觉。

(2)根据幻觉体验的来源:真性幻觉、假性幻觉(3)根据幻觉产生的条件:①功能性幻觉:一种伴随现实刺激而出现的幻觉。

即当某种感觉器官处于功能活动状态的同时出现涉及该器官的幻觉,正常直觉与幻觉并存。

见于精神分裂症或心因性精神病。

②反射性幻觉:当某一器官处于功能活动状态时,出现涉及另一器官的幻觉。

神经病学发展简史和现状

神经病学发展简史和现状

神经病学的发展可以追溯到古希腊时期,希腊人用神学解释了精神疾病,他们认为精神疾病是由恶魔所引起的。

在古罗马时期,病因理论发展较快,人们相信一些植物带有改变情绪的神秘力量,并把它们用于治疗精神疾病。

古罗马人也开发出了用以诊断精神疾病的评估工具,即精神病学家的“口诊”,以及治疗方法,如沉迷于娱乐,把病人放入精神病院,催眠等。

17世纪,精神病学家开始用实验方法来研究精神疾病,比如在接受精神疾病治疗的人体内植入“药物膜”来治疗精神疾病。

18世纪,英国精神病学家贝尔马克提出了“实验精神病学的四大基本原则”,开发出了用以诊断精神疾病的评估工具,如心理测量,正式心理测量,症状记录,精神病史,精神病发病率等。

此外,精神病学家也开发出了治疗精神疾病的技术,如精神分析,行为治疗,以及用药治疗等。

19世纪末,精神病学家开始研究精神病的发病机制,发现它可能与神经系统有关,并把精神病症当作生理疾病。

20世纪初,神经病学作为一门独立的学科出现,并且迅速发展起来。

精神医学讲义

(2)、躯体因素:急性、慢性的和颅内的感染,和 一些内脏器官功能衰竭、内分泌、营养代谢障碍 等都会引起精神障碍,最常见的有病毒性脑炎所 致的精神障碍,现在与艾滋病有关的精神障碍也 愈来愈多地受到关注。甲亢所致的精神障碍也很 常见。 (3)、理化因素:颅脑损伤引起的广泛的脑组织损 害,可导致短暂或持久的精神障碍。精神活性物 质(如海洛因、冰毒和大麻等)所致的精神障碍现 已成为世界各国不能忽视的精神卫生和社会问题。

(1)感觉过敏 感觉过敏 Hyperesthesia 感觉过敏常见于浅层感觉,其中尤以痛觉过敏多见,触觉过敏少见。 痛觉过敏除了触觉刺激或痛觉刺激可以引起外,温度刺激时也可以 引起。 (2)感觉迟钝 感觉迟钝(Hypoesthesia) 感觉迟钝

系指感觉阈值低下,弱刺激出现强反应的感觉障碍。 系指感觉阈值低下,弱刺激出现强反应的感觉障碍。

(5)心理因素相关生理障碍 心理因素相关生理障碍 (6)人格障碍、习惯与冲动控制障碍、性心 人格障碍、 人格障碍 习惯与冲动控制障碍、 理 (7)精神发育迟滞与童年和少年期心理发育 精神发育迟滞与童年和少年期心理发育 障 (8)童年和少年期的多动障碍、品行障碍、 童年和少年期的多动障碍、 童年和少年期的多动障碍 品行障碍、 情 (9)其他精神障碍和心理卫生情况 其他精神障碍和心理卫生情况

感觉迟钝又名感觉抑制。可因各种因素引起感觉阈限升 感觉迟钝又名感觉抑制。 高或因情绪抑制所造成。 高或因情绪抑制所造成。患者对强烈的刺激不能感知或 感觉轻微。常见于神经系统疾病,谵妄或其他类型的意识障碍,也

可见于精神分裂症、癔症和抑郁症等。

内感性不适:是躯体内部产生的各种不舒 服或难以忍受的异样感受。 (5)感觉倒错 感觉倒错 Dysesthesia 觉误认为冷觉, 热 觉误认为冷觉,非疼痛性刺激而诱发 出疼痛感觉等。感觉倒错在临床上少见, 出疼痛感觉等。感觉倒错在临床上少见, 而且仅限于浅层感觉。 而且仅限于浅层感觉。

精神药理学——精选推荐

抗多巴胺、抗胆碱能和抗α -肾上腺素能受体作用。已知甲硫哒嗪和氯氮平有强抗胆碱能作用, 这两种药的锥体外系症状少,如能将药物的这些作用合理搭配,也可减轻副作用,提高疗效。 (3)研制钙离子通道阻断剂,可能有助于开发出一些对精神分裂症阴性症状有效的新药。有 人认为二苯丁哌啶类药能改善精神分裂症阴性症状,可能与它有较强的中枢钙离子阻断作用 有关。(4)既往研制抗精神病药都通过突触后受体这一机制,能否改变途径发展一种全新的 抗精神病药?根据受体学说,突触前受体对神经递质传导起重要调节作用,通过激活突触前 负反馈机制,可减少多巴胺释放,达到抑制中枢多巴胺传导而不阻断突触后多巴胺受体,从 而避免锥体外系反应的目的。如能研制一些选择性更高的突触前受体激动剂,也可能有助于 制造出一种全新的抗精神病药。(5)解开精神分裂症和情感性精神病的病因之谜,针对病因 研制高效、速效、长效和低毒的精神病药物。 近年研制的新型抗抑郁药至少有 30 余种,尽管毒副反应有所减少,但疗效仍不理想。新一代 抗抑郁药应具有相对特异的单胺再摄取抑制作用,方可望提高疗效,减少毒副作用。第三代 抗抑郁药氟伏草胺等即属于 5-羟色胺再摄取抑制剂,它们的特异性高,所以是一种有前途的 新药。受体的研究提示,突触前α 2-肾上腺素受体对去甲肾上腺素释放有抑制作用,而突触 前β 2 受体则加速其释放,所以突触前α 受体的阻滞和β 受体的激动,可能会增加去甲肾上 腺素的活性。因此,研究突触前β 2 受体激动剂,可能是一种发展抗抑郁剂的新途径。近年 来有关抑郁症和抗抑郁药的受体敏感性研究日益增多,临床有效的抗抑郁药和电抽搐治疗, 都可降低受体敏感性(受体密度下降或数目减少)。所以,研制特异性较高的降低受体敏感性 的药物,也是开发新型抗抑郁剂的途径。

二、精神药理学的基本内容 精神药理学主要研究精神药物对中枢神经高级部位所发生的作用和作用机制,即精神药物的 药效学;同时也研究机体对精神药物所产生的变化,即药物在体内吸收 、分布、代谢和排泄, 以及这些变化发生的规律和机制,称之为药动学。通过实验精神药理学、实验精神药物治疗 学和临床精神药理学等研究方法进行药效学和药动学的研究。 60 年代以来,分子生物学的成就及新技术在医学领域中的应用,对大脑神经细胞的形态、生 理、生化等方面的研究取得了突破性进展。发现人脑有 140 亿个神经细胞,神经细胞相联结 的部位称突触,一个大脑皮层神经细胞的突触可多达 30 万个。突触由突触前膜、突触后膜和 突触间隙三部分组成。细胞膜和细胞浆内存在受体,这是一些特异的化学基团,药物可以与 这些基团发生可逆性和非可逆性结合而发挥作用。突触间隙布满化学物质,称神经递质,神 经递质能与受体结合发生生理效应。估计人体有 50 余种中枢神经递质,主要包括胆碱类(乙 酰胆碱)、单胺类(儿茶酚胺类:多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素;吲哚类:5-羟色胺)、 氨基酸类(谷胺酸、γ -氨酪酸)及肽类(内啡肽、脑啡肽)等。它们是高级复杂的心理活动 的生理基础。近 30 多年来大量的精神药理研究提示变态的心理活动与中枢神经递质活性或受 体的敏感性、变化密切相关。 药动学研究证明,大多数抗精神病药和抗抑郁药的血浆半衰期(t1/2,即血浆药物浓度下降 一半所需的时间)较长,在 12~36 小时以上。如氯丙嗪 t1/2 20~40 小时,氟哌啶醇 15~25 小时,阿米替林 9~24 小时,丙咪嗪 17~40 小时,其生物半衰期 更长。利用药物本身的长效作用或通过剂型改造(制成微粒结晶水溶液或酯化油溶液),可延 长药物在体内的作用时间。近年制成的新产品氟哌啶醇癸酸酯,注射一次作用时间长达 4 周, 这在精神分裂症抗复发治疗中有重要价值。 治疗药物监测(T.D.M.)是近年临床医学中引人注目的新领域。早在二次大战时期,药理学 家香农开始进行精神药物血药浓度的研究。1968 年,S.柯里第一个建立了测定患者血浆中氯 丙嗪浓度的方法。戴维斯等研究了人体内抗精神病药的血药浓度与临床疗效的关系。此后许 多实验室建立了测定各种抗精神病药血药浓度的方法。利用血药浓度提供的信息,以临床药 理学、药动学的理论为指导,制定合理的用药方案,尽可能降低或避免药物的不良反应,以 取得最佳疗效。目前对抗精神病药氟哌啶醇、抗躁狂药碳酸锂、三环抗抑郁剂及抗癫痫药苯 妥因钠等血药浓度的测定,对调整治疗剂量,预防毒副作用,决定用药方案等具有不可小视 的实用性。 三、问题和前瞻 从 50 年代初精神药理学的创立至今已有 40 年的历史,在理论和实践上均有了长足进步,但 仍有不尽人意之处,不少问题有待解决。首先,疗效还不够满意,估计至少有 10%的病例无 效或效果不佳,特别是表现为阴性症状或慢性精神分裂症的患者。同时,停药后复发率高, 未能提高精神分裂症的彻底治愈率,仍有部分精神分裂症患者因日益恶化、衰退而长期住院。 其次,是药物的毒副作用,如抗精神病药物的锥体外系副作用和迟发性运动障碍,抗抑郁药 的心血管和植物神经系统副作用,抗焦虑药的耐药性和依赖性等,往往构成临床用药的严重 障碍和潜在危险。第三,有关药物选择 、疗效预测和剂量调节等,主要凭借医生的临床经验, 仅少数药物如碳酸锂和苯妥因钠的血药浓度用于监测指导合理用药,其他精神药物的监测指 导合理用药,其他精神药物的监测方法仍未能普遍用于临床。最后,有关精神分裂症的多巴 胺过多学说及情感性精神病的单胺学说,无论在实验室或临床上均不够完善,甚至有互相矛 盾之处,尚有待继续深入探讨。 近年来对神经递质多巴胺和多巴胺受体的研究进展和一些非典型抗精神病药(氯氮平、舒必 利等)的发现,为寻找新一代抗精神病药提供了依据。其可能途径是:(1)研制对中脑-边缘 系统选择性更强的药物,可能有助于提高疗效和减少锥体外系副作用。(2)合理配伍药物的

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

历史证明,精神病学的发展不仅仅受到当时的医学科学水平的制约,而且也受到当时占主导地位的社会意识形态的影响。

一、“精神病学”的起源

第一章绪论精神病学一词,源于希腊语,psyche即精神、灵魂,iatria则为治疗之意。

古人认为有不依赖躯体的灵魂存在,灵魂可以生病,也可以受治。

大约在公元前5~4世纪,已有了朴素唯物主义的萌芽。

古希腊的希波克拉底(Hippocrates,前460—前377)是科学医学的奠基人,也被尊崇为精神病学之父。

他是一位唯物主义的哲学家。

他认为脑是思维活动的器官,提出了精神病的体液病理学说。

他认为人体内存在四种基本体液即血液、黏液、黄胆汁和黑胆汁,就像自然界存在的火、土、空气和水一样。

四种体液平衡则为健康,如果其中某一种过多或过少,或它们之间的相互关系失衡,人就生病。

比如抑郁症就是由于过多的黑胆汁进入脑内,破坏了脑的活动所引起的。

二、中世纪宗教和神学对精神病学发展的影响

公元3世纪后,古罗马文化逐渐衰落。

中世纪的西欧

医学已沦为宗教和神学的附庸,出现了严重的退步。

精神病人被视为魔鬼附体,因而被送进寺院,用祷告、符咒、驱鬼等方法进行“治疗”。

此期出现了许多研究魔鬼与精神症状关系的“专著”。

中世纪末叶,精神病人的境遇更为凄惨,比如他们的躯体被烙铁烧炙,舌头被长针穿刺,理由是必须要用苦刑来驱除躲藏在他们躯体内部的魔鬼。

美其名曰:惩罚其肉体,拯救其灵魂。

三、近代精神病学的发展

随着18世纪西方工业革命的兴起,科学有了很大的进步,医学也逐渐摆脱了宗教和神学的束缚。

精神病人不再与魔鬼有关,精神病被看成是一种需要治疗的疾病。

法国大革命后,皮内尔(P.Pinel,1745—1826)是第一个被任命当“疯人院”院长的医生。

他去掉了精神病人身上的铁链和枷锁,把他们从终身囚禁的监狱生活中解放出来,把“疯人院”变成了医院。

从而使医生有可能观察研究精神疾病的症状及变化,使当时法国的精神病学有了显著发展。

随着基础医学,如大脑解剖学、生理和病理学的发展以及临床资料的积累,德国的格里辛格(Griesinger,1817—1868)在1845年发表了他的专著,得出了精神失常是一种脑病

的结论。

他还因此被后人尊称为现代精神病学的创始人。

19世纪末至20世纪初期,在精神病学的发展史上也是一个重要的时期。

德国的克雷佩林(E.Kraepelin,1856—1926)以临床观察为基础,认为精神病是一个有客观规律的生物学过程。

丰富的经验和学识使他有勇气澄清当时一片混乱的精神病学问题,提出精神疾病可以分为若干类别,每一类别都有自己的病因、特征性的躯体和精神症状、典型的病程经过和病理解剖所见,以及与疾病本质相联系的转归。

20世纪以后,许多精神病学家分别从大脑解剖学、生理学和心理学等不同角度对精神病的病因、发病机理、临床表现进行了大量的研究和探讨,以期阐明精神现象的实质,形成了精神病学中的各种学派。

四、现代精神病学概念的充实、延伸和发展

现代科学的发展导致了生物医学技术的不断革新,从而使我们对许多疾病的生物学问题有了更全面、更深刻的认识。

我们几乎可以用偏离正常的生物学变量来评估、判断、解释和说明各种疾病,因而生物医学模式便成了现代医学的金科玉律。

疾病变成了一大堆数

据的集合。

遗憾的是,这种纯生物医学模式没有给疾病的社会心理方面留下太多的余地。

作为疾病的载体──人本身被忽视了。

为此,有识之士提出了医学模式应该向“生物—心理—社会”三合一的模式转变,这种新的医学模式,在精神病学中显得最恰当、最适用,也最需要。

同时,越来越多的人主张精神病学不仅要研究传统意义上的精神疾病,也要(或者是更要)关注各种各样的心理问题和行为问题;精神病学不仅要服务于精神病院之内,也要(或者是更要)着眼于全社会的心理健康。

于是有人用“精神病与精神卫生学”悄悄地替换了“精神病学”,也有人主张用“精神医学”(psychological medicine)一词取而代之。

总而言之,关注心理健康,尤其是关注大多数人的心理健康,已被越来越多的精神科医师担为己任,他们不再只是固守着精神病院的那方尺天寸地,也不仅仅只是囿守着那些哭笑无常、语无伦次的朋友们。

他们有一种使命感,他们站得更高、看得更远、管得更宽。

实际上,这种改变不是好高骛远,更非舍本逐末。

心

理健康与精神疾病构成了人类精神活动的两极,而在两极之间的是占绝大多数的正常人。

精神病学的泰斗雅斯贝斯(K.Jaspers,1883—1969) 曾经说过,研究极端是理解常态的钥匙。

所以,从研究两极起步,而将服务全体作为最终目标。

顾此不会失彼,充实只能提高。