金匮要略终极重点总结

金匮要略复习重点汇总

脏腑经络先后病脉证第一1.五常:指五行。

2.风气:指自然界的气候。

3.元真:指元气或真气。

4.客气邪风:外至曰客,不正曰邪,泛指外来的致病因素。

5.疢难:指疾病。

6.导引:指自我按摩的一种养生却病疗法。

7.吐纳:是调整呼吸的一种养生却病方法。

8.膏摩:用药膏熨摩体表的一种外治法。

9.未至而至:第一个“至”字指时令,第二个“至”字是指相应的气候变化。

10.阳病:指属外表经络的病证。

11.阴病:指属内部脏腑的病证。

12.五劳:《素问·宣明五气篇》及《灵枢·九针论》均以“久视伤血,久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋”为五劳所伤。

13.七伤:《诸病源候论·虚劳候》指出七伤为大饱伤脾,大怒气逆伤肝,强力举重,久坐湿地伤肾,形寒饮冷伤肺,忧愁思虑伤心,风雨寒暑伤形,大恐惧不节伤志。

14.六极:杨雄《方言》:“极,疲也”。

六极指六种虚损的病证。

《诸病源候论》谓气极、血极、筋极、骨极、肌极、精极为六极。

15.谷饪:谷同榖(gǔ谷)。

饪(rèn任),16.五邪:指风、寒、湿、雾、饮食之邪。

17.厥阳:厥,逆也。

厥阳即阳气上逆。

18.卒厥:卒同猝。

卒厥,是突然昏倒的一种病证。

其病机阴阳气血逆乱。

19.脉脱:指一时性脉象乍伏不见,多由邪气阻遏,脉中气血一时不通所致。

20.四季脾王:王,通旺。

意指四季之末,即农历三、九、十二各月之末十八天,为脾土当令之时。

此处可理解为一年四季脾气都健旺之意。

21.痼疾:指难治的慢性久病。

22.卒病:指突然发生的新病。

简答题论述题3.试述《金匮》对肝虚证的具体治法。

《金匮》以“夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之”具体说明肝虚证的治法。

肝虚之证,多为肝之阴血不足,除直补本脏外,还应根据五行相生方面来养肝体,酸入肝,肝虚当补之以本味,故补用酸。

焦苦入心,因心为肝之子,子能令母实,而且肝虚易受肺金之侮,助心火可制约肺金。

甘药调和脾土,目的在于补土制水以助火,从而制金防其侮肝木;且肝苦急,急食甘以缓之;另外,酸甘相合,又可化阴以养肝体。

金匮要略重点总结

金匮要略重点总结一、绪论金匮要略共25篇,后三篇为杂疗方和食物禁忌。

载方剂205首,用药155味。

学术成就:①首创以病为纲,病证结合,辨证论治的杂病诊疗体系②创制了配伍严谨、用药精当、疗效可靠的经方。

二、各论脏腑经络先后病脉证第一(1)问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾,四季脾王不受邪,即勿补之。

中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。

酸入肝,焦苦入心,甘入脾。

脾能伤肾,肾气微弱,则水不行;水不行,则心火气盛;心火气盛,则伤肺;肺被伤,则金气不行;金气不行,则肝气盛。

故实脾,则肝自愈。

此治肝补脾之要妙也。

肝虚则用此法,实则不在用之。

经曰:“虚虚实实,补不足,损有余”,是其义也。

余脏准此。

(2上)夫人禀五常,因风气而生长,风气虽能生万物,亦能害万物,如水能浮舟,亦能覆舟。

若五脏元真通畅,人即安和,客气邪风,中人多死。

千般疢难,不越三条:一者,经络受邪,入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。

以此详之,病由都尽。

(2下熟读)若人能养慎,不令邪风干忤经络,适中经络,未流传脏腑,即医治之。

四肢才觉重滞,即导引、吐纳,针灸、膏摩,勿令九窍闭塞;更能无犯王法、禽兽灾伤;房室勿令竭乏,服食节其冷热苦酸辛甘,不遗形体有衰,病则无由入其腠理。

腠者,是三焦通会元真之处,为血气所注;理者,是皮肤脏腑之文理也。

(14)问曰:病有急当救里救表者,何谓也?师曰:病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;后身体疼痛,清便自调者,急当救表也。

(15)夫病痼疾,加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也。

(17)夫诸病在脏欲攻之,当随其所得而攻之,如渴者,与猪苓汤。

余皆仿此。

(16)师曰:五脏病各有所得者愈,五脏病各有所恶,各随其所不喜者为病。

病者素不应食,而反暴思之,必发热也。

《金匮要略》最全知识点总结

《金匮要略》最全知识点总结2020年04月03日· 来自专栏金匮要略方论《金匮要略》知识点总结版本【一】1、《金匮要略》,是我国东汉著名医学家张仲景所著《伤寒杂病论》的杂病部分,也是我国现存最早的一部论述诊治杂病的专书。

北宋·林亿等整理《金匮要略方论》。

松原市中医院治未病科赵东奇2、以脏腑经络学说为辨证论治的基本理论。

3、共载方剂205首,在剂型方面,既有汤、丸、散、酒的内服药剂,又有熏、洗、坐、敷等外治药剂。

脏腑经络先后病脉证第一1、【2】夫人禀五常,因风气而生长,风气虽能生万物,亦能害万物,如水能浮舟,亦能覆舟。

若五脏元真通畅,人即安和,客气邪风,中人多死。

千般疢难,不越三条:一者,经络受邪,入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。

以此详之,病由都尽。

【名解】①五常:即五行②客气邪风:泛指外来的致病因素③千般疢难:一切的疾病【要点】①核心思想:内因为主发病学观点②病因分类:内所因、外皮肤所中、房室、金刃、虫兽所伤2、【1】问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾,四季脾旺不受邪,即勿补之;中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。

肝虚则用此法,实则不在用之。

经曰:“虚虚实实,补不足,损有余”,是其义也。

余脏准此。

【名解】①上工:指高明的医生②治未病:这里指治未病的脏腑。

【要点】①治未病的原则性和灵活性:四季脾旺不受邪,即勿补之②治未病以肝病为例——肝实脾虚证治则:见肝之病,知肝传脾,当先实脾③肝虚证的治则:补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之3、【14】问曰:病有急当救里救表者,何谓也?师曰:病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;后身体疼痛,清便自调者,急当救表也。

【要点】先解表后治里——表证重,里不虚;先治里后解表——里证重,里虚者;表里兼治——表里同病,相互影响4、【15】夫病痼疾加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也。

金匮要略重点

金匮要略重点1、问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾,四季脾旺不受邪,即勿补之。

中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

……经曰:“虚虚实实,补不足,损有余”,是其义也。

余藏准此。

2、千般疢难,不越三条;一者,经络受邪,入藏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。

以此详之,病由都尽。

3、问曰:病有急当救里救表者,何谓也?师曰:病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;后身体疼痛,清便自调者,急当救表也。

4、夫病痼疾加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾也。

5、太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痉。

6、太阳病,发热汗出,而不恶寒,名曰柔痉。

7、风湿相搏,一身尽疼痛,法当汗出而解,值天阴雨不止,医云此可发汗,汗之病不愈者,何也?盖发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也。

若治风湿者,发其汗,但微微似欲出汗者,风湿俱去也。

8、湿家身烦疼,可与麻黄加术汤发其汗为宜,慎不可以火攻之。

9、病者一身尽疼,发热,日晡所剧者,名风湿。

此病伤于汗出当风,或久伤取冷所致也。

可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

10、风湿,脉浮,身重,汗出恶风者,防己黄芪汤主之。

11、论曰:百合病者,百脉一宗,悉致其病也。

意欲食复不能食,常默默,欲卧不能卧,欲行不能行,饮食或有美时,或有不用闻食臭时,如寒无寒,如热无热,口苦,小便赤,诸药不能治,得药则剧吐利,如有神灵者,身形如和,其脉微数。

12、百合病,不经吐、下、发汗,病形如初者,百合地黄汤主之。

13、狐惑之为病状如伤寒,默默欲眠,目不得闭,卧起不安,蚀于喉为惑,蚀于阴为狐,不欲饮食,恶闻食臭,其面目乍赤乍黑乍白,蚀于上部则声喝甘草泻心汤主之。

14、病疟,以月一日发,当以十五日愈,设不差,当月尽解;如其不差,当云何?师曰:此结为癥瘕,名曰疟母,急治之,宜鳖甲煎丸。

15、温疟者,其脉如平,身无寒但热,骨节疼烦,时呕,白虎加桂枝汤主之。

《金匮要略》重点归纳

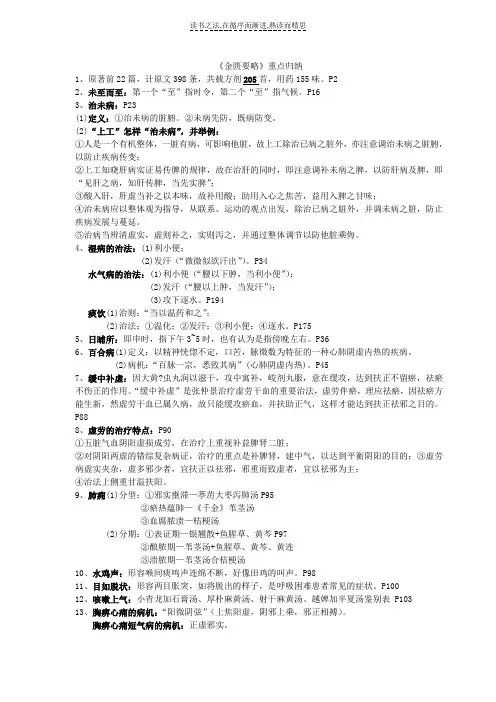

《金匮要略》重点归纳1、原著前22篇,计原文398条,共载方剂205首,用药155味。

P22、未至而至:第一个“至”指时令,第二个“至”指气候。

P163、治未病:P23(1)定义:①治未病的脏腑。

②未病先防,既病防变。

(2)“上工”怎样“治未病”,并举例:①人是一个有机整体,一脏有病,可影响他脏,故上工除治已病之脏外,亦注意调治未病之脏腑,以防止疾病传变;②上工知晓肝病实证易传脾的规律,故在治肝的同时,即注意调补未病之脾,以防肝病及脾,即“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”;③酸入肝,肝虚当补之以本味,故补用酸;助用入心之焦苦,益用入脾之甘味;④治未病应以整体观为指导,从联系、运动的观点出发,除治已病之脏外,并调未病之脏,防止疾病发展与蔓延。

⑤治病当辨清虚实,虚则补之,实则泻之,并通过整体调节以防他脏乘侮。

4、湿病的治法:(1)利小便;(2)发汗(“微微似欲汗出”)。

P34水气病的治法:(1)利小便(“腰以下肿,当利小便”);(2)发汗(“腰以上肿,当发汗”);(3)攻下逐水。

P194痰饮(1)治则:“当以温药和之”;(2)治法:①温化;②发汗;③利小便;④逐水。

P1755、日晡所:即申时,指下午3~5时,也有认为是指傍晚左右。

P366、百合病(1)定义:以精神恍惚不定,口苦,脉微数为特征的一种心肺阴虚内热的疾病。

(2)病机:“百脉一宗,悉致其病”(心肺阴虚内热)。

P457、缓中补虚:因大黄?虫丸润以滋干,攻中寓补,峻剂丸服,意在缓攻,达到扶正不留瘀,祛瘀不伤正的作用。

“缓中补虚”是张仲景治疗虚劳干血的重要治法,虚劳伴瘀,理应祛瘀,因祛瘀方能生新,然虚劳干血已属久病,故只能缓攻瘀血,并扶助正气,这样才能达到扶正祛邪之目的。

P888、虚劳的治疗特点:P90①五脏气血阴阳虚损成劳,在治疗上重视补益脾肾二脏;②对阴阳两虚的错综复杂病证,治疗的重点是补脾肾,建中气,以达到平衡阴阳的目的;③虚劳病虚实夹杂,虚多邪少者,宜扶正以祛邪,邪重而致虚者,宜以祛邪为主;④治法上侧重甘温扶阳。

《金匮要略》要点整理

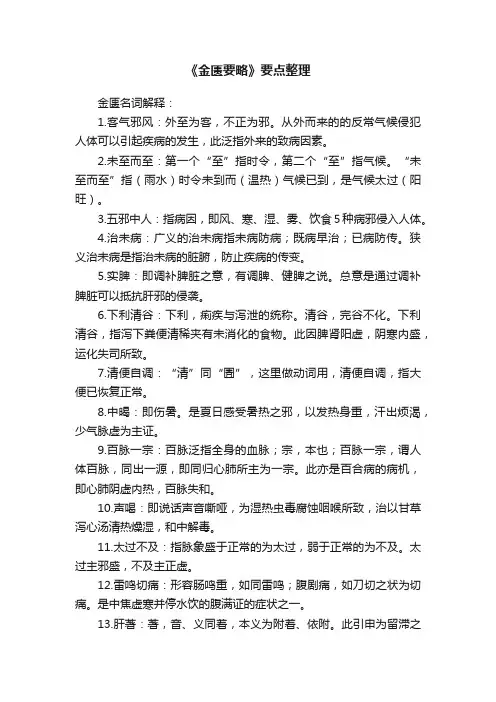

《金匮要略》要点整理金匮名词解释:1.客气邪风:外至为客,不正为邪。

从外而来的的反常气候侵犯人体可以引起疾病的发生,此泛指外来的致病因素。

2.未至而至:第一个“至”指时令,第二个“至”指气候。

“未至而至”指(雨水)时令未到而(温热)气候已到,是气候太过(阳旺)。

3.五邪中人:指病因,即风、寒、湿、雾、饮食5种病邪侵入人体。

4.治未病:广义的治未病指未病防病;既病早治;已病防传。

狭义治未病是指治未病的脏腑,防止疾病的传变。

5.实脾:即调补脾脏之意,有调脾、健脾之说。

总意是通过调补脾脏可以抵抗肝邪的侵袭。

6.下利清谷:下利,痢疾与泻泄的统称。

清谷,完谷不化。

下利清谷,指泻下粪便清稀夹有未消化的食物。

此因脾肾阳虚,阴寒内盛,运化失司所致。

7.清便自调:“清”同“圊”,这里做动词用,清便自调,指大便已恢复正常。

8.中暍:即伤暑。

是夏日感受暑热之邪,以发热身重,汗出烦渴,少气脉虚为主证。

9.百脉一宗:百脉泛指全身的血脉;宗,本也;百脉一宗,谓人体百脉,同出一源,即同归心肺所主为一宗。

此亦是百合病的病机,即心肺阴虚内热,百脉失和。

10.声喝:即说话声音嘶哑,为湿热虫毒腐蚀咽喉所致,治以甘草泻心汤清热燥湿,和中解毒。

11.太过不及:指脉象盛于正常的为太过,弱于正常的为不及。

太过主邪盛,不及主正虚。

12.雷鸣切痛:形容肠鸣重,如同雷鸣;腹剧痛,如刀切之状为切痛。

是中焦虚寒并停水饮的腹满证的症状之一。

13.肝著:著,音、义同着,本义为附着、依附。

此引申为留滞之意。

肝着指肝经气血郁滞,着而不行所致之病名。

以胸胁痞闷不舒,胀痛或刺痛为主症。

14.肾着:着,又做著,意为留滞附着。

此指寒湿痹着于腰部,腰为肾之外府,故称肾着。

以腰部及腰以下冷痛重着,转侧不利,遇阴雨加重,多伴腹重下坠为主要临床表现。

15.胸胁支满:即胸办部有支撑胀满的感觉。

为痰饮病的主要症状,水饮之邪,侵犯肺肝,肺失宣降,肝失疏泄而致胸胁支满。

金匮知识点:1.《金匮要略方论》系东汉著名医家张机所著《伤寒杂病论》的杂病部分,也是我国现存最早的一部理法方药悉备的诊治杂病的专著。

金匮要略复习重点详解

脏腑经络先后病脉证第一1.五常:指五行。

2.风气:指自然界的气候。

3.元真:指元气或真气。

4.客气邪风:外至曰客,不正曰邪,泛指外来的致病因素。

5.疢难:指疾病。

6.导引:指自我按摩的一种养生却病疗法。

7.吐纳:是调整呼吸的一种养生却病方法。

8.膏摩:用药膏熨摩体表的一种外治法。

9.未至而至:第一个“至”字指时令,第二个“至”字是指相应的气候变化。

10.阳病:指属外表经络的病证。

11.阴病:指属内部脏腑的病证。

12.五劳:《素问·宣明五气篇》及《灵枢·九针论》均以“久视伤血,久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋”为五劳所伤。

13.七伤:《诸病源候论·虚劳候》指出七伤为大饱伤脾,大怒气逆伤肝,强力举重,久坐湿地伤肾,形寒饮冷伤肺,忧愁思虑伤心,风雨寒暑伤形,大恐惧不节伤志。

14.六极:杨雄《方言》:“极,疲也”。

六极指六种虚损的病证。

《诸病源候论》谓气极、血极、筋极、骨极、肌极、精极为六极。

15.谷饪:谷同榖(gǔ谷)。

饪(rèn任),熟食也。

饪指饮食。

16.五邪:指风、寒、湿、雾、饮食之邪。

17.厥阳:厥,逆也。

厥阳即阳气上逆。

18.卒厥:卒同猝。

卒厥,是突然昏倒的一种病证。

其病机阴阳气血逆乱。

19.脉脱:指一时性脉象乍伏不见,多由邪气阻遏,脉中气血一时不通所致。

20.四季脾王:王,通旺。

意指四季之末,即农历三、九、十二各月之末十八天,为脾土当令之时。

此处可理解为一年四季脾气都健旺之意。

21.痼疾:指难治的慢性久病。

22.卒病:指突然发生的新病。

简答题论述题3.试述《金匮》对肝虚证的具体治法。

《金匮》以“夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之”具体说明肝虚证的治法。

肝虚之证,多为肝之阴血不足,除直补本脏外,还应根据五行相生方面来养肝体,酸入肝,肝虚当补之以本味,故补用酸。

焦苦入心,因心为肝之子,子能令母实,而且肝虚易受肺金之侮,助心火可制约肺金。

甘药调和脾土,目的在于补土制水以助火,从而制金防其侮肝木;且肝苦急,急食甘以缓之;另外,酸甘相合,又可化阴以养肝体。

金匮要略考试重点齐全

二、填空题1.若五脏元真通畅,人即安和。

客气邪风,中人多死。

2.病人脉浮者在前,其病在表,浮者在后,其病在里,腰痛背强不能行,必短气而极也。

3.寸脉沉大而滑,沉则为实,滑则为气,实气相搏,血气入脏即死,入腑即愈,此为卒厥。

4.师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾。

5.夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。

6.清邪居上,浊邪居下,大邪中表,小邪中里,谷饪之邪,从口入者,宿食也。

7.师曰:病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;后身体疼痛,清便自调者,急当救表也。

8.夫病痼疾,加以卒病,当先治其卒病,后乃治其痼疾。

9.夫诸病在脏欲攻之随其所得而攻之,当,如渴者,与猪苓汤。

余皆仿此。

10.五脏病各有所得者愈,五脏病各有所恶,各随其所不喜者为病。

11.伤寒八九日,风湿相搏,身体疼烦,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之,若大便坚,小便自利者,白术附子汤主之。

12.病者一身尽疼,发热,日晡所剧者,名风湿,此病伤于汗出当风,或久伤取冷所致,可与麻黄杏仁薏苡甘草汤。

13.湿家身烦疼,可与麻黄加术汤发其汗为宜,慎不可以火攻之。

14.湿病的发汗法当为微汗。

15.大承气汤可治疗阳明里热致痉。

16.百合病是一种心肺阴虚内热的疾病。

临床症状以神志恍惚不定,饮食、行动、起居感觉失调及口苦、小便赤、其脉微数等为特征,以百合地黄汤为主方。

17.百合病的主要病机为心肺阴虚内热,其治疗原则为随证治之,常用治法为养心润肺、益阴清热。

3.“百合病,不经吐、下、发汗,病形如初者,百合地黄汤主之。

”4.“百合病见于阴者,以阳法救之;见于阳者,以阴法救之见阳攻阴,复发其汗,此为逆;见阴攻阳,乃复下之,此亦为逆。

”6.“百合病变发热者,百合滑石散主之。

”7.狐惑病是一种湿热虫毒蕴结所致疾病,临床症状以目赤、咽喉及前后二阴蚀烂为特征。

咽喉部蚀烂为惑;前后二阴蚀烂为狐。

8.狐惑之为病,状如伤寒,目不得闭,卧起不安,蚀于喉为惑,蚀于阴为狐,不欲饮食,甘草泻心汤主之。

金匮要略总结(共5篇)

金匮要略总结(共5篇)第一篇:金匮要略总结简述五邪中人的特点:五邪是指风、寒、雾、湿、饮食五种病邪,又分别称作清、浊、大、小、谷饪之邪。

五邪侵袭人体,各有一定的规律,即“五邪中人,各有法度”之谓。

风为阳邪,其性散漫,多中于午前而侵犯肌表,令人脉浮缓;寒为阴邪,其性紧束,常在暮时中于经络之里,令人脉紧急;湿邪类水,其性重浊下流,常伤于下而流注关节;雾露之邪轻清居上,易伤于上而犯皮腠;饮食之邪即谷饪之邪,从口而入,易损伤脾胃,而形成宿食。

以上五邪中人的法度,体现了同气相求,以类相从之共同规律,所谓大小、表里、上下,午暮等,都是相对而言,不必拘泥。

张仲景对疾病的病因及发病途径有何认识?与陈无择的“三因学说”有何异同?对于疾病的病因,主要发病途径有三条:“一者,经络受邪,入脏腑,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。

”即第一为经络受邪,传入脏腑,是因为体内脏腑正气不足,邪气乘虚入内所致,故云“为内所因也”。

第二是病邪在四肢、九窍,血脉相传,壅塞不通,是外部体表受邪所致,病邪不传于内,故云“为外皮肤所中也”。

以上两条,均由“客气邪风”侵袭。

第三不因“客气邪风”的侵袭,由于房劳过度,意外的金刃创伤,以及毒虫猛兽等所伤,与上二者不同。

张仲景的发病学说是以经络脏腑分内外,六淫邪气为主要致病原因,以邪正力量的对比决定病位的浅深。

陈无择的“三因学说”是以六淫为外因,七情为内因,将房室、金刃归为不内外因,将三种病因并列讨论。

张仲景的发病学说与陈无择的“三因学说”在病因方面都强调了六淫和房室金刃。

所不同的方面为,陈无择将七情作为内因,而张仲景却未明确提出这一点。

试述《金匮》对肝虚证的具体治法:《金匮》以“夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之”具体说明肝虚证的治法。

肝虚之证,多为肝之阴血不足,除直补本脏外,还应根据五行相生方面来养肝体,酸入肝,肝虚当补之以本味,故补用酸。

金匮要略终极重点总结

金匮要略重点1、北宋王洙《金匮玉函要略方》后由林亿进行校订2、重视整体,脏腑经络为辩证的核心,原着以整体观念为指导思想。

3、以脏腑经络分内外:千般疢难,不越三条;一者,经络受邪,入藏府,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。

以此详之,病由都尽。

4、病因三条:①内因:经络受邪,入脏腑,“内所因也”(深、内、重)②外因:四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,“为外皮肤所中也”(浅、外、轻)③其他:房室、金刃、虫兽5、未至而至:第一个“至”指时令,第二个“至”指气候。

下同。

6、冬至:农历二十四节气之一,居“大雪”与“小寒”之间。

7、甲子:是古代用天干、地支配合起来计算年、月、日的方法。

天干10个(甲乙丙丁午井庚辛壬癸),地支12个(子丑寅某辰巳午未申酉戌亥),相互配合,自甲子始,至癸亥止,共60个。

此处甲子指冬至之后60日,此时正当雨水节。

8、少阳:古人将一年分为三阴三阳六个阶段,各60天,自少阳始,至厥阴止。

少阳起,指冬至后60日开始为少阳当令之时。

9、五邪:风、寒、湿、雾、饮食。

其特点:①风:阳邪,其性散漫,多在午前侵犯肌表,病人脉多浮缓。

②寒:阴邪,其性紧束,常在暮时中于经络之里,病人脉多紧急。

③湿:其性类水,重浊下流,常伤于身体下部,或以流注关节为主。

④雾:湿中轻清之邪,易伤于身体上部,以侵犯皮腠为主⑤谷饪:膏粱厚味,易损伤脾胃,或形成宿食。

10、问曰:上工治未病,何也师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾,四季脾旺不受邪,即勿补之。

中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

肝虚则用此法,实则不在用之。

肝病虚证治法:夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。

酸入肝,焦苦入心,甘入脾。

不适用于肝实证。

虚实异治:虚证当补,实证当泻,实证以泻本脏为主,并安他脏,以防疾病蔓延;虚证以补本脏为主,并通过它整体调节以防他脏乘侮。

11、(看)问曰:病有急当救里救表者,何谓也师曰:病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;后身体疼痛,清便自调者,急当救表也。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

金匮要略重点1、北宋王洙《金匮玉函要略方》后由林亿进行校订2、重视整体,脏腑经络为辩证的核心,原著以整体观念为指导思想。

3、以脏腑经络分内外:千般疢难,不越三条;一者,经络受邪,入藏府,为内所因也;二者,四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,为外皮肤所中也;三者,房室、金刃、虫兽所伤。

以此详之,病由都尽。

4、病因三条:①内因:经络受邪,入脏腑,“内所因也”(深、内、重)②外因:四肢九窍,血脉相传,壅塞不通,“为外皮肤所中也”(浅、外、轻)③其他:房室、金刃、虫兽5、未至而至:第一个“至”指时令,第二个“至”指气候。

下同。

6、冬至:农历二十四节气之一,居“大雪”与“小寒”之间。

7、甲子:是古代用天干、地支配合起来计算年、月、日的方法。

天干10个(甲乙丙丁午井庚辛壬癸),地支12个(子丑寅某辰巳午未申酉戌亥),相互配合,自甲子始,至癸亥止,共60个。

此处甲子指冬至之后60日,此时正当雨水节。

8、少阳:古人将一年分为三阴三阳六个阶段,各60天,自少阳始,至厥阴止。

少阳起,指冬至后60日开始为少阳当令之时。

9、五邪:风、寒、湿、雾、饮食。

其特点:①风:阳邪,其性散漫,多在午前侵犯肌表,病人脉多浮缓。

②寒:阴邪,其性紧束,常在暮时中于经络之里,病人脉多紧急。

③湿:其性类水,重浊下流,常伤于身体下部,或以流注关节为主。

④雾:湿中轻清之邪,易伤于身体上部,以侵犯皮腠为主⑤谷饪:膏粱厚味,易损伤脾胃,或形成宿食。

10、问曰:上工治未病,何也?师曰:夫治未病者,见肝之病,知肝传脾,当先实脾,四季脾旺不受邪,即勿补之。

中工不晓相传,见肝之病,不解实脾,惟治肝也。

肝虚则用此法,实则不在用之。

肝病虚证治法:夫肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。

酸入肝,焦苦入心,甘入脾。

不适用于肝实证。

虚实异治:虚证当补,实证当泻,实证以泻本脏为主,并安他脏,以防疾病蔓延;虚证以补本脏为主,并通过它整体调节以防他脏乘侮。

11、(看)问曰:病有急当救里救表者,何谓也?师曰:病,医下之,续得下利清谷不止,身体疼痛者,急当救里;后身体疼痛,清便自调者,急当救表也。

12、夫诸病在脏,欲攻之,当随其所得而攻之,如渴者,与猪苓汤。

余皆仿此。

病机在脏用攻法:有形无形相结合。

病邪在里痼结不解,往往与体内痰、水、淤血、宿食等有形之邪相结合,医者当审因论治,攻逐其有形之邪,使无形之邪失去依附,则病易痊愈。

例如,渴而小便不利,审其因若为热与水结而伤阴者,当与猪苓汤利其水,使水去热除阴复,渴亦随之而解。

13、近其所喜,远其所恶:其,疾病。

14、湿痹:痹,闭也。

湿痹指湿邪流注关节,闭阻筋脉气血,出现关节疼痛的病证。

15、麻黄加术汤方中:白术四两16、微汗法的具体要求(微汗指服用发汗药物的汗出程度):①覆取微似汗②“温令被上”“坐被上”“以一被绕腰以下”特别在关节上③汗出时间“一个时辰”即2小时④汗出程度:“微微似欲汗出”微微的小汗,连续不断17、三附子汤侧重点,是否微汗①桂枝附子汤:有桂枝、生姜,故用治阳虚风湿且以风为主的症候。

②白术附子汤:无桂枝而有白术,则用治阳虚风湿且以湿为主的证候。

③甘草附子汤:附子与白术相伍温里阳逐湿邪,桂枝与白术相伍振表阳而祛风湿,共起温阳补中,散风除湿的作用。

三方中都有附子,都用治风湿阳虚的病证。

桂枝附子汤、白术附子汤用治表阳虚的风湿病证,但无桂枝附子汤证,风重于湿,故用桂枝而无白术;白术附子汤证,湿重于风,故用白术而无桂枝。

甘草附子汤用于表里阳虚的风湿病症,特点是表里阳气皆虚,风与湿并重,故桂枝、白术、附子并用,且君甘草缓其药力兼和其里。

18、论曰:百合病者,百脉一宗,悉致其病也。

意欲食复不能食,常默默,欲卧不能卧,欲行不能行,饮食或有美时,或有不用闻食臭时,如寒无寒,加热无热,口苦,小便赤,诸药不能治,得药则剧吐利,如有神灵者,身形如和,其脉微数。

(主证及或然证)19、臭:气味20、百合病救治法:六个方子体现证变方变①百合病,发汗后者,百合知母汤主之。

②百合病下之后者,滑石代赭汤主之。

③百合病吐之后者,百合鸡子汤主之。

④百合病一月不解,变成渴者,百合洗方主之。

⑤百合病,渴不差者,栝楼牡蛎散主之。

⑥百合病,变发热者(一作发寒热),百合滑石散主之。

21、狐惑之为病,状如伤寒,默默欲眠,目不得闭,卧起不安,蚀于喉为惑,蚀于阴为狐,不欲饮食,恶闻食臭,其面目乍赤、乍黑、乍白。

蚀于上部则声喝(一作嘎),甘草泻心汤主之。

(看兼证)22、甘草泻心汤方:甘草四两黄芩三两人参三两干姜三两黄连一两大枣十二枚半夏半斤23、邪在于络,肌肤不仁;邪在于经,即重不胜;邪入于府,即不识人;邪入于藏,舌即难言,口吐诞。

24、舌即难言:心开窍于舌,诸脏皆与舌相连,斜入于脏则心窍闭阻,故不能言语。

25、诸肢节疼痛,身体魁羸,脚肿如脱,头眩短气,温温欲吐,桂枝芍药知母汤主之。

桂枝芍药知母汤方:桂枝四两芍药三两甘草二两麻黄二两生姜五两白术五两知母四两防风四两附子二枚(炮)26、身体魁羸:形容关节肿大,身体瘦弱27、脚肿如脱:形容两脚肿胀,似乎和身体要脱离一样28、温温:作蕴蕴解,指心中郁郁不舒29、病历节不可屈伸,疼痛,乌头汤主之。

乌头汤方:治脚气疼痛,不可屈伸。

麻黄芍药黄芪各三两甘草(炙)川乌五枚30、黄芪桂枝五物汤方:黄芪三两芍药三两桂枝三两生姜六两大枣十二枚31、夫男子平人,脉大为劳,极虚亦为劳。

(虚劳的总病机:阴阳两虚)32、夫失精家,少腹弦急,阴头寒,目眩(一作目眶痛),发落,脉极虚芤迟,为清谷,亡血失精。

脉得诸芤动微紧,男子失精,女子梦交,桂枝加龙骨牡蛎汤主之。

桂枝加龙骨牡蛎汤方:桂枝芍药生姜各三两甘草二两大枣十二枚龙骨牡蛎各三两33、虚劳里急,悸,衄,腹中痛,梦失精,四肢酸疼,手足烦热,咽干口燥,小建中汤主之。

小建中汤方:桂枝三两(去皮)甘草三两(炙)大枣十二枚芍药六两生姜三两胶饴一升34、为什么用建中汤方该病为气血亏虚,阴阳失调的虚象。

根据“治病求本”的原则,不应简单地以热治寒,以寒治热,而应和其阴阳。

《金匮要略心典》:“欲求阴阳之和者,必于中气,求中气之立者,必以建中也。

”由此可知,在阴阳两虚的情况下,惟有用甘温之剂以恢复脾胃的健运功能,则气血自生,升降自调,而偏寒偏热的症状自然消失。

35、病例题与虚寒性腹满鉴别小建中症状更多。

36、八味肾气可治:消渴,微饮,虚劳腰痛37、五劳虚极羸瘦,腹满不能饮食,食伤、忧伤、饮伤、房室伤、饥伤、劳伤、经络营卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目黯黑。

缓中补虚,大黄蟅虫丸主之。

(注意主证)38、大黄蟅虫丸方:大黄十分(蒸)黄芩二两甘草三两桃仁一升杏仁一升芍药四两干地黄十两干漆一两虻虫一升水蛭百枚蛴螬一升蟅虫半升39、缓中补虚:张仲景治疗虚劳干血的又一重要治法。

虚劳伴瘀,理应祛瘀,因祛瘀方能生新,然该虚劳干血已属久病,故只能缓攻瘀血,并扶助正气,这样才能达到扶正祛邪之目的。

40、大逆上气,咽喉不利,止逆下气者,麦门冬汤主之。

麦门冬汤方:麦门冬七升半夏一升人参三两甘草二两粳米三合大枣十二枚41、肺痿吐诞沫而不咳者,其人不渴,必遗尿,小便数,所以然者,以上虚不能制下故也。

(肺虚不能制约膀胱)此为肺中冷,必眩,多诞唾,甘草干姜汤以温之。

若服汤已渴者,属消渴。

甘草干姜汤方:甘草四两(炙)干姜二两(炮)42、虚寒肺痿的症状及病机上焦虚寒——虚寒肺痿遗尿不渴,肾气化不利——阴虚内热——消渴遗尿43、咳而胸满,振寒脉数,咽干不喝,时出浊唾腥臭,久久吐脓如米粥者,为肺痈,桔梗汤主之。

桔梗汤方(亦治血痹):桔梗一两甘草二两(用于排脓)44、咳而上气,喉中水鸡声,射干麻黄汤主之。

射干麻黄汤方:射干十三枚(一云三两)麻黄四两生姜四两细辛三两紫菀三两款冬花45、咳而上气,此为肺胀,其人喘,目如脱状,脉浮大者,越婢加半夏汤主之。

越婢加半夏汤方:麻黄六两石膏半斤生姜三两大枣十五枚甘草二两半夏半升46、目如脱状:是形容两目胀突,如将脱出的样子47、厚朴麻黄汤方:厚朴五两麻黄四两石膏如鸡子大杏仁半升半夏半升干姜二两细辛二两小麦一升五味子半升48、肺胀方:越婢加半夏汤与小青龙加石膏汤,热的程度不同49、师曰:病有奔豚,有吐脓,有惊怖,有火邪,此四部病,皆从惊发得之。

50、师曰:奔豚病,从少腹起,上冲咽喉,发作欲死,复还止,皆从惊恐得之。

(填空)51、肾气奔豚:寒——桂枝加桂,饮——苓桂草枣52、茯苓桂枝甘草大枣汤方:甘澜水法:取水二斗,置大盆内,以勺扬之,水上有珠子五六千颗相逐,取用之)53、重用桂枝振奋阳气以平冲降逆(治水气)54、师曰:夫脉当取太过不及,阳微阴弦,即胸痹而痛,所以然者,责其极虚也。

今阳虚知在上焦,所以胸痹、心痛者,以其阴弦故也。

55、阳微阴弦:关前为阳,关后为阴。

阳微,指寸脉微;阴弦,指尺脉弦。

诊法中,浮取为阳,沉取为阴,脉象种类上,浮数滑为阳,沉迟数弦为阴56、胸痹心痛的病机:上焦阳虚,阴邪内虚,阴乘阳虚,痹阻胸阳,不通则痛。

57、胸痹之病,喘息咳唾,胸背痛,短气,寸口脉沉而迟,关上小紧数,栝蒌薤白白酒汤主之。

栝蒌薤白白酒汤方:栝蒌实一枚(捣)薤白半斤白酒七升58、胸痹心中痞,留气结在胸,胸满,胁下逆抢心,枳实薤白桂枝汤主之(发作期);人参汤亦主之(缓解期)。

枳实薤白桂枝汤方:枳实四枚厚朴四两薤白半斤桂枝一两栝蒌实一枚(捣)59、胁下逆抢心——枳实薤白桂枝汤,以痛为主——桂枝生姜枳实汤,(均为心中痞药)轻证——橘枳姜汤(气机不畅均可用)60、胸痹,胸中气塞,短气,茯苓杏仁甘草汤主之,橘枳姜汤亦主之。

茯苓杏仁甘草汤方:茯苓三两杏仁五十个甘草一两橘枳姜汤方:橘皮一斤枳实三两生姜半斤(无形之邪气,单纯气结在胸)同病异治61、胸痹缓急者,薏苡附子散主之。

薏苡附子散方:薏苡仁十五两大附子十枚(炮)62、心中痞,诸逆,心悬痛,桂枝生姜枳实汤主之。

桂枝生姜枳实汤方:桂枝三两生姜三两枳实五枚63、心痛彻背,背痛彻心,乌头赤石脂丸主之。

乌头赤石脂丸方:蜀椒一两(一法二分)乌头一分(炮)附子半两(炮)(一法一分)干姜一两(一法一分)赤石脂一两(一法二分)64、急重症:胸痛①栝楼薤白白酒汤②栝楼薤白半夏汤③桂枝生姜枳实汤④乌头赤石脂丸65、腹满时减,复如故,此为寒,当与温药。

66、病腹满,发热十日(表证未解),脉浮而数,饮食如故,厚朴七物汤主之。

67、厚朴大黄汤——厚朴一尺。

大柴胡汤中大黄2两,大承气汤和厚朴三物汤中大黄为4两,大黄附子汤中大黄3两,茵陈蒿汤中大黄2两,栀子大黄汤大黄1两,厚朴大黄汤中大黄6两68、腹满不减,减不足言,(突出腹满)当须下之,宜大承气汤。

69、腹中寒气,雷鸣切痛,胸胁逆满,呕吐,附子粳米汤主之。

附子粳米汤方:附子一枚(炮)半夏半升甘草一两大枣十枚粳米半升70、雷鸣切痛:形容肠鸣重,如同雷鸣,腹痛剧,如刀切之状。