诗歌鉴赏2

2022高考语文二轮专项卷:诗歌鉴赏(二)(陕西).

2022高考语文二轮专项卷:诗歌鉴赏(二)(陕西)一、古代诗歌阅读(11分)阅读下面的诗歌,完成8—9题。

画鹰①杜甫素练风霜起,苍鹰画作殊。

竦身思狡兔,侧目似愁胡②。

绦镟③光堪摘,轩楹④势可呼。

何当击凡鸟,毛血洒平芜。

【注】①这首题画诗大致创作于开元末年(741年),是杜甫早期的作品。

②愁胡:一种说法指胡人(西域人)碧眼,其深而大,似一副发愁的模样。

③绦(tāo):丝绳,指系鹰的绳子。

镟(xuàn):金属转轴,鹰绳另一端系的金属环。

④轩楹:悬挂画鹰的堂前窗柱。

8.作为一首“题画诗”,本诗既描画了诗人眼中所见之鹰,又写到了诗人心中所想之鹰,请结合具体诗句分析这种手法的妙处。

(5分)答:9.这首诗表现了诗人哪些情感?请结合诗句简要分析。

(6分)答:8.(5分)答:诗人这是运用了虚实(实写与想象)结合的手法。

实写如“竦身思狡兔,侧目似愁胡”的描写展现了画中鹰威猛敏捷、气概不凡的特点;(2分)虚写(想象)如“何当击凡鸟,毛血洒平芜”,通过想象雄鹰与凡鸟搏击的猛烈景象,展现了鹰傲视群鸟、英勇不屈的特点。

(2分)如此的写法使鹰的形象更加生动、丰满。

(1分)9.(6分)(1)通过画鹰神采飞动、气概专门、呼之欲出的描画(分析1分),表现了诗人对画家精湛技法的颂扬之情。

(情感1分);(2)通过画鹰欲取猎物的描画,展翅搏击的想象(分析1分),表现了作者青年时代昂扬奋发的心志(情感1分);(3)“凡鸟”喻为误国的庸人,通过画鹰搏击凡鸟,其毛血洒落原野的想象描写(分析1分),表现出诗人鄙视无能或愤世嫉俗的情感(情感1分)。

二、古代诗歌阅读(11分)阅读下面一首唐诗,完成8——9题绝句二首(其一)杜甫迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

8.“迟日江山丽”的“丽”字写出了春天如何样的景色?9.诗的三、四两句运用动静结合的方法描写景物,表达了作者如何样的感情?8.(2分)用“丽”字,表现了春天阳光普照,溪水映日的秀丽景色。

古诗鉴赏之二

晋安帝义熙四年六月,陶渊明隐居上京的旧宅失火,暂 时以船为家。两年后移居浔阳南村(今江西九江城外)。 移居共二首,是陶渊明四十六岁时迁居南村新居后不 久写的。诗人搬到新居后,对新居生活非常满意,两 首诗都是写他迁居后同邻人友好交往的愉快情形。陶 渊明隐居后的生活原本非常快乐,至于为什么要迁居, 就得追溯到二年前,义熙四年的一场大火,使诗人座 落在柴桑县柴桑里的老家,八、九间草屋一下子烧光, 他受此严重打击,并不自怨自艾,仍努力耕作,打算 重建家园,但搬家谈何容易,当时一家人只好暂时住 在门前水塘的船上,住了多久,我们并不知道,只知 道在二年后,陶渊明由柴桑山迁居到附近的南村,这 也是诗人终其一生的地方。第一首写移居求友的初衷, 邻里过往的快乐。

王安石评论张籍诗歌的风格是:“看似寻常 最奇崛,成如容易却艰辛。”试析张籍此 诗写了生活中哪个“寻常”的细节?表达 了他什么样的情感? 答:

【答案】诗中作者写了这样一个细 节:家书将要发出时,又疑惑和担 心漏写了什么,故“又开封”。游 子客居洛阳,见到秋风秋景,从而 引起对家乡亲人无限的深切思念, 所以又打开信封,验证自己的疑惑 和担心。

此句是细节描写,细致描绘了 少女轻叩玉钗的微妙动作。通过这 一细微的动作描写,含蓄地表现了 少女心怀幽情、娇羞难言的复杂心 境。

点 绛 唇 李清照 蹴罢秋千,起来慵整纤纤手。 露浓花瘦,薄汗轻衣透。 见客人来,袜刬金钗溜,和羞 走。倚门回首,却把青梅嗅。

秋 思 张籍 洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。 复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

解析 : A项,全诗并未生动地描 写诗人佳日登高赋诗的情景,而是 以描写美好的人际关系为主,最后 四句以议论作结;B项“有酒斟酌 之”一句中“斟酌”应为“倒酒、 喝酒”之意,并非“边饮酒边斟酌 诗句”;C项“披衣起彷徨”分析 有误,应为披上衣服起来谈笑。

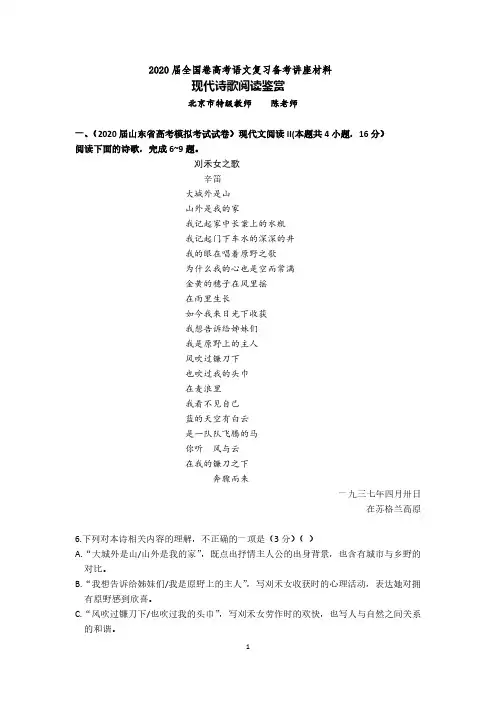

2020届现代诗鉴赏--2

二、析意象 意象是诗人的主观意念和外界的客观物象猝然撞击的产物,是诗人为了表现 自己的内心世界,把客观的物象经过选择、提炼,重新组合后而产生的一种含有特定意义的 语言形象。有人说:“意象的本质是‘意’和‘象’的结合,主客观的交汇”。诗人不仅要用意象来 进行思考和感受,也要用意象来进行表达。例如:

形象地表现了包含着热切等待和深切希望的思念。(3 分)

“夕阳”是一天的终了,希望的落空,“遥遥的注目”更突出了等待的悲哀和思念的痛苦。

(3 分)

17.表现了东方民族的含蓄内敛的性格特点。(1 分)虽然思念如“重洋”一样深厚,情感

像海洋一样奔腾,但是表现出来的只是一点细微的举动。(2 分)

18.第三节表达了深沉缠绵辽远悠长的思念深藏在人们的内心的意思。(2 分)

参考答案 9.D 10.D 三、(1999 年全国卷)阅读下面这首诗,完成 9-10 题。 10.对下面这首诗的赏析,不恰当的一项是

我爱这土地 艾青 假如我是一只鸟, 我也应该用嘶哑的喉咙歌唱: 这被暴风雨所打击着的土地, 这永远汹涌着我们的悲愤的河流, 这无止息地吹刮着的激怒的风, 和那来自林间的无比温柔的黎明…… ———然后我死了, 连羽毛也腐烂在土地里面。 为什么我的眼里常含泪水? 因为我对这土地爱得深沉……

的和谐。

1

D.“在麦浪里/我看不见自己”,是从宏阔的视野观看原野,着意写刈禾女在面对原野时 的渺小感。

7.下列对本诗艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3 分)( ) A.诗歌前四行,从“大城”“山”转向“水瓶”“井”,节奏也变得舒缓,这种变化带有

情感倾向。 B.“金黄的穗子在风里摇/在雨里生长”,是静与动、空间与时间的结合,这是该诗常用

我爱这土地 艾青 假如我是一只鸟,/我也应该用嘶哑的喉咙歌唱:/这被暴风雨所打击着的土地,/这永 远汹涌着我们的悲愤的河流,/这无止息地吹刮着的激怒的风,/和那来自林间的无比温柔的 黎明……/——然后我死了,/连羽毛也腐烂在土地里面。//为什么我的眼里常含泪水?因为 我对这土地爱得深沉……(1938 年 11 月 17 日) 《我爱这土地》的“意”是对土地的眷恋与挚爱。由此,诗人选取了四个“象”:土地、河 流、风和黎明。“意”和“象”连接的媒介便是“鸟”,即诗人自己,“假如我是一只鸟”、“然后我 死了,/连羽毛也腐烂在土地里面”等诗句都证明了这一点。因此,1999 年全国高考第 10 题 D 项“‘为什么我的眼里常含泪水?/因为我对这土地爱得深沉……’这两句诗中的‘我’,指喻体 ‘鸟’而不是指诗人自己”即为赏析不当的一项。 2000 年全国高考第 10 题的命题思路和方式与此题如出一辙,要求考生选出赏析不恰当 的一项,答案为 D:‘秋天的田里’沉思的‘稻束’。” 三明“虚”“实” 社会生活广阔无限,诗人不可能把它全部写到作品中去。诗人往往用 “实”来表现“虚”,或用“虚”来表现“实”。虚实相生,相互映衬,是诗歌创作普遍运用的一条 艺术规律。诗中的“虚”就是思想感情,诗中的“实”就是景物形象。如果只写“虚”,就显得抽 象、干巴,没有诗味;如果只写“实”,就显得堆垛、死寂,缺乏生气,即如北宋范仲淹所说 的“虚者枯,实者寒”,故诗歌的创作,要讲究虚实相生,相互映衬。如:

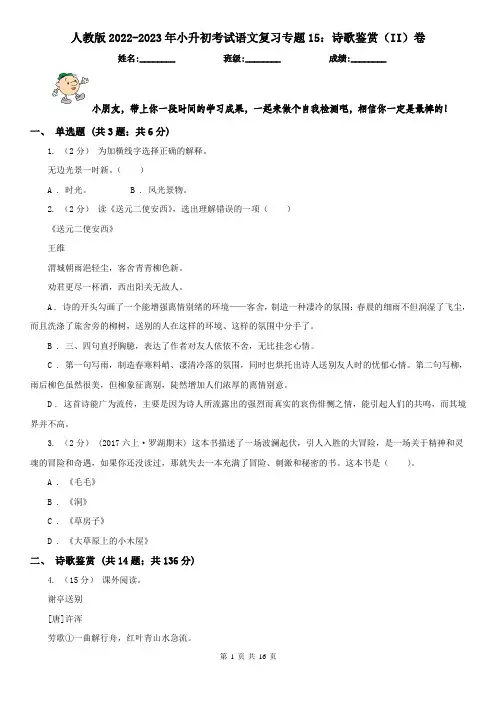

人教版2022-2023年小升初考试语文复习专题15:诗歌鉴赏(II)卷

人教版2022-2023年小升初考试语文复习专题15:诗歌鉴赏(II)卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________小朋友,带上你一段时间的学习成果,一起来做个自我检测吧,相信你一定是最棒的!一、单选题 (共3题;共6分)1. (2分)为加横线字选择正确的解释。

无边光景一时新。

()A . 时光。

B . 风光景物。

2. (2分)读《送元二使安西》,选出理解错误的一项()《送元二使安西》王维渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。

劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

A . 诗的开头勾画了一个能增强离情别绪的环境——客舍,制造一种凄冷的氛围:春晨的细雨不但润湿了飞尘,而且洗涤了旅舍旁的柳树,送别的人在这样的环境、这样的氛围中分手了。

B . 三、四句直抒胸臆,表达了作者对友人依依不舍,无比挂念心情。

C . 第一句写雨,制造春寒料峭、凄清冷落的氛围,同时也烘托出诗人送别友人时的忧郁心情。

第二句写柳,雨后柳色虽然很美,但柳象征离别,陡然增加人们浓厚的离情别意。

D . 这首诗能广为流传,主要是因为诗人所流露出的强烈而真实的哀伤悱恻之情,能引起人们的共鸣,而其境界并不高。

3. (2分) (2017六上·罗湖期末) 这本书描述了一场波澜起伏,引人入胜的大冒险,是一场关于精神和灵魂的冒险和奇遇,如果你还没读过,那就失去一本充满了冒险、刺激和秘密的书。

这本书是()。

A . 《毛毛》B . 《洞》C . 《草房子》D . 《大草原上的小木屋》二、诗歌鉴赏 (共14题;共136分)4. (15分)课外阅读。

谢亭送别[唐]许浑劳歌①一曲解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼。

【注】:①劳歌:送别歌的代称。

(1)前两句和后两句描写的是否同一时间的事?作者这样处理,表达了怎样的感情?(2)诗的二、四句写景,其作用有什么不同?(3)第二句的诗眼是哪个字?请作简要赏析。

5. (8分)把古诗补充完整,再回答问题。

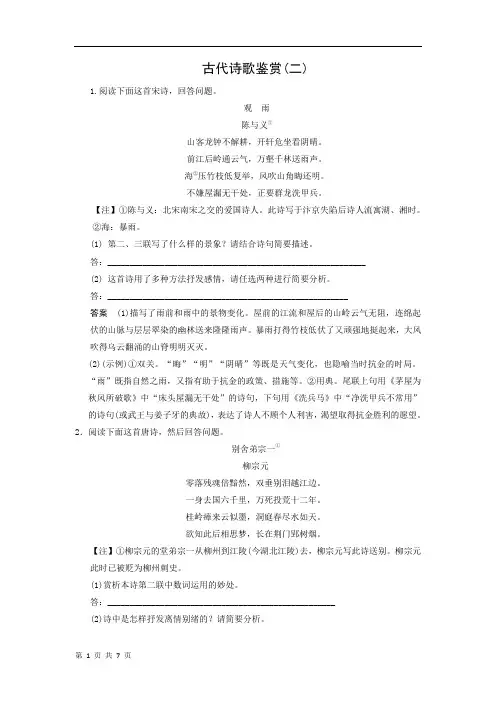

(步步高)高考语文总复习题库古代诗歌鉴赏 古代诗歌鉴赏(二) 含答案(1)

古代诗歌鉴赏(二)1.阅读下面这首宋诗,回答问题。

观雨陈与义①山客龙钟不解耕,开轩危坐看阴晴。

前江后岭通云气,万壑千林送雨声。

海②压竹枝低复举,风吹山角晦还明。

不嫌屋漏无干处,正要群龙洗甲兵。

【注】①陈与义:北宋南宋之交的爱国诗人。

此诗写于汴京失陷后诗人流寓湖、湘时。

②海:暴雨。

(1) 第二、三联写了什么样的景象?请结合诗句简要描述。

答:___________________________________________________________(2) 这首诗用了多种方法抒发感情,请任选两种进行简要分析。

答:_______________________________________________________答案(1)描写了雨前和雨中的景物变化。

屋前的江流和屋后的山岭云气无阻,连绵起伏的山脉与层层翠染的幽林送来隆隆雨声。

暴雨打得竹枝低伏了又顽强地挺起来,大风吹得乌云翻涌的山脊明明灭灭。

(2)(示例)①双关。

“晦”“明”“阴晴”等既是天气变化,也隐喻当时抗金的时局。

“雨”既指自然之雨,又指有助于抗金的政策、措施等。

②用典。

尾联上句用《茅屋为秋风所破歌》中“床头屋漏无干处”的诗句,下句用《洗兵马》中“净洗甲兵不常用”的诗句(或武王与姜子牙的典故),表达了诗人不顾个人利害,渴望取得抗金胜利的愿望。

2.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

别舍弟宗一①柳宗元零落残魂倍黯然,双垂别泪越江边。

一身去国六千里,万死投荒十二年。

桂岭瘴来云似墨,洞庭春尽水如天。

欲知此后相思梦,长在荆门郢树烟。

【注】①柳宗元的堂弟宗一从柳州到江陵(今湖北江陵)去,柳宗元写此诗送别。

柳宗元此时已被贬为柳州刺史。

(1)赏析本诗第二联中数词运用的妙处。

答:____________________________________________________(2)诗中是怎样抒发离情别绪的?请简要分析。

答:________________________________________________答案(1)“一身”与“万死”对比,概括了诗人孤苦零落的凄惨现实和屡遭不幸的残酷人生;“六千里”与“十二年”从空间、时间上高度概括了诗人屡遭贬谪的距离遥远和时间之长;读来令人震撼,极富感染力。

诗歌鉴赏2

宿桐庐江寄广陵旧游(1)山暝听猿愁(2),沧江急夜流(3)。

风鸣两岸叶,月照一孤舟。

建德非吾土(4),维扬忆旧游(5)。

还将两行泪,遥寄海西头(6)。

[1](1)桐庐江:即桐江,在今浙江省桐庐县境。

广陵:今江苏省扬州市。

旧游:指故交。

(2)暝:指黄昏。

(3)沧江:指桐庐江。

沧同“苍”,因江色苍青,故称。

(4)建德:唐时郡名,今浙江省建德县一带。

非吾土:不是我的故乡。

王粲《登楼赋》:“虽信美而非吾土兮,曾何足以少留。

” (5)维扬:即扬州。

《洞书·禹贡》:“淮海维扬州。

” (6)遥寄:远寄。

海西头:指扬州。

隋炀帝《泛龙舟歌》:“借问扬州在何处,淮南江北海西头。

”因古扬州幅员辽阔,东临大海,故称。

[2]山色昏暗听到猿声使人生愁,桐江苍茫夜以继日向东奔流。

两岸风吹树动枝叶沙沙作响,月光如水映照江畔一叶孤舟。

建德风光虽好却非我的故土,我仍然怀念扬州的故交老友。

相忆相思我抑不住涕泪两行,遥望海西头把愁思寄去扬州。

作品鉴赏这首诗在意境上显得清寂或清峭,情绪上则带着比较重的孤独感。

诗题点明是乘舟停宿桐庐江的时候,怀念扬州(即广陵)友人之作。

桐庐江为钱塘江流经桐庐县一带的别称。

“山暝听猿愁,沧江急夜流。

”首句写日暮、山深、猿啼。

诗人伫立而听,感觉猿啼似乎声声都带着愁情。

环境的清寥,情绪的黯淡,于一开始就显露了出来。

次句沧江夜流,本来已给舟宿之人一种不平静的感受,再加上一个“急”字,这种不平静的感情,便简直要激荡起来了,它似乎无法控制,而像江水一样急于寻找它的归宿。

接下去“风鸣两岸叶,月照一孤舟。

”语势趋向自然平缓了。

但风不是徐吹轻拂,而是吹得木叶发出鸣声,其急也应该是如同江水的。

有月,照说也还是一种慰藉,但月光所照,惟沧江中之一叶孤舟,诗人的孤寂感,就更加要被触动得厉害了。

如果将后两句和前两句联系起来,则可以进一步想象风声伴着猿声是作用于听觉的,月涌江流不仅作用于视觉,同时还有置身于舟上的动荡不定之感。

诗歌形象鉴赏(2)

古代诗歌形象鉴赏举隅诗歌鉴赏是由感知文学形象开始的,然后才能进行审美判断。

鉴赏诗歌形象,就是要把握诗歌刻画的艺术形象的内涵。

这里的艺术形象,是指诗人从审美理想的角度出发,根据现实生活的各种现象加以艺术概括,所创造出来的具有一定思想内容和艺术感染力的生活图画。

具体而言,偏重写景的诗歌指物象或意象,偏重叙事的诗歌主要指人物形象,偏重抒情的诗歌则多指抒情主人公的形象。

一、鉴赏诗歌中的物象在诗歌中,诗人往往借助具有某种特定内涵的事物来表明自己的心迹或某种情感。

这个事物便是物象。

最典型的当数咏物抒情诗。

欣赏这类诗时,一要注意物象的特点,二要注意作者在描摹的事物中所寄托的情感,抓物与志的“契合点”。

如唐代杜荀鹤的《小松》自小刺头深草里,而今渐觉出蓬蒿。

时人不识凌云木,直待凌云始道高。

注释:刺头,指松树苗长满松针,又直有硬。

【解析】:这首诗是典型的咏物言志诗,以小松喻人,托小松讽喻时俗。

鉴赏时先要欣赏作者对所咏之物特点的刻画,找到与“志”的契合点,从而掌握主题。

一个“刺”字,不仅准确地勾勒出其外形特点,而且把其坚强不屈的性格、勇敢战斗的精神勾画了出来。

杜荀鹤虽年青时就才华横溢,但由于出身寒微,无人相助,以至屡试不中,后因设法得到朱温赏识才居要职。

小松初时不为人注意,而最终长成凌云之木,联系作者身世,一方面,反映了作者“出生轻微也能成就大业”的观点,另一方面也讽喻了世俗小人以身取人、目光短浅、趋炎附势的本质。

在诗歌中,诗人们还常常用一些特定的物象来表达思想情感,这些特定物象往往被赋予了特定的内涵。

知晓了这些内涵,对我们鉴赏诗歌是很有帮助的。

如松、竹、梅、菊象征高洁的品质,杜鹃鸟、梧桐象征凄凉哀伤,折柳表示惜别,鸿雁寄予游子思乡怀远之情和羁旅之愁等。

二、鉴赏诗歌中的意象“情动于中而形于外”,诗人的情感一旦激活,其触目所见之物之景,均会染上强烈的主观色彩。

这种客观之物景(景物、山川草木等)与诗人主观情感结合的象便是意象。

【新课标全国卷】专题八 古代诗歌鉴赏(二)——2022届高考语文考点剖析精创专题卷

【全国卷】专题八古代诗歌鉴赏(二)考点12 表达技巧(一~五的第2题)考点13 思想感情(六~十的第2题)考试时间:150分钟满分:100分(每篇诗歌的选择题4分,问答题6分。

)一、阅读下面这两首唐诗,然后回答问题。

长安月夜①白居易喧喧车骑帝王州②,羁病无心逐胜游。

明月春风三五夜,万人行乐一人愁。

禁中独直对月忆元九③白居易三五夜中新月色,二千里外故人心。

犹恐清光不同见,江陵卑湿足秋阴。

【注】①本诗为诗人在长安应举时所作,诗题有改动。

②帝王州:都城长安。

③原诗是一首七律,诗人时任翰林学士。

元九即诗人元稹,当时被贬湖北江陵。

1.下列对这两首诗的赏析,不正确的一项是()A.第一首诗中,“喧喧车骑”直接表现了唐代都城长安节日之夜车水马龙、游人如织的热闹场景。

B.第一首诗中,“羁病”交代了诗人滞留长安期间的个人境况,而“无心逐胜游”则明确表达了诗人对现实的隐忧。

C.第二首诗题目中的“禁中独直”表明诗人写此诗时正在翰林院值班,“忆”是全诗的题眼。

D.诗人是写月的高手,他在多篇诗作中借月抒发感情,比如“醉不成欢惨将别,別时茫茫江浸月”。

2.两首诗运用的主要表现手法有何不同?请结合全诗作简要分析。

二、阅读下面这首宋诗,完成问题。

过江夜行武昌山闻黄州鼓角①苏轼清风弄水月衔山,幽人夜渡吴王岘②。

黄州鼓角亦多情,送我南来不辞远。

江南又闻出塞曲③,半杂江声作悲健。

谁言万方声一概④?鼍愤龙愁为余变。

我记江边枯柳树,未死相逢真识面。

他年一叶溯江来,还吹此曲相迎饯。

[注]①本诗作于苏轼离开黄州前往汝州任职时,时众乡亲父老送别至江边,州中有名士随诗人上吴王岘,或陪其往九江、同游庐山。

②吴王岘:在武昌西山下,三国时吴王孙权建避暑宫于此,故名。

③出塞曲:这里指悲壮的鼓角声。

④“谁言”句,语出杜甫《秦州杂诗二十首》“万方声一概,吴道竟何之”。

1.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )A.开头两句呼应标题,描写清风明月之夜泛舟渡游吴王岘的情景。

诗歌鉴赏(精选10篇)

诗歌鉴赏诗歌鉴赏(精选10篇)无论在学习、工作或是生活中,大家都知道一些经典的诗歌吧,诗歌具有音韵和谐,节奏鲜明,读起来朗朗上口的特点。

那么什么样的诗歌才是好的诗歌呢?下面是小编为大家收集的诗歌鉴赏,欢迎阅读与收藏。

诗歌鉴赏篇1清风明月苦相思,荡子从戎十载余。

征人去日殷勤嘱,归雁来时数附书。

“伊州”为曲调名。

王维的这首绝句是当时梨园传唱的名歌,语言平易可亲,意思显豁好懂,写来似不经意。

这是艺术上臻于化工、得鱼忘筌的表现。

“清风明月”两句,展现出一位女子在秋夜里苦苦思念远征丈夫的情景。

它的字句使人想起古诗人笔下“青青河畔草,郁郁园中柳。

盈盈楼上女,皎皎当窗牖。

……荡子行不归,空床难独守”的意境。

这里虽不是春朝,却是同样美好的一个秋晚,一个“清风明月”的良宵。

虽是良宵美景,然而“十分好月,不照人圆”,给独处人儿更添凄苦。

这种借风月以写离思的手法,古典诗词中并不少见,王昌龄诗云:“送君归去愁不尽,可惜又度凉风天。

”到柳永词则更有拓展:“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月。

此去经年,应是良辰好景虚设。

便纵有千种风情,更与何人说!”意味虽然彼此相近,但“可惜”的意思、“良辰好景虚设”等等意思,在王维诗中表现更为蕴藉不露。

“一日不见,如三秋兮”,何况一别就是十来年,“相思”怎得不“苦”?但诗中女子的苦衷远不止此。

后两句运用逆挽(即叙事体裁中的“倒叙”)手法,引导读者随女主人公的回忆,重睹发生在十年前一幕动人的生活戏剧。

也许是在一个长亭前,那送行女子对即将入伍的丈夫说不出更多的话,千言万语化成一句叮咛:“当大雁南归时,书信可要多多地寄啊。

”嘱是“殷勤嘱”,要求是“数(多多)附书”,足见她怎样地盼望期待了。

这一逆挽使读者的想象在更广远的时空驰骋,对“苦相思”三字的体味更加深细了。

这两句不单纯是个送别场面,字里行间回荡着更丰饶的弦外之音。

特别把“归雁来时数附书”的旧话重提,大有文章。

那征夫去后是否频有家书寄内,以慰寂寥呢?恐怕未必。

诗歌鉴赏2(意象意境)

外貌

描写 少 女 行动 描写

危冠(高帽子) 南方 广袖(宽袖子) 贵族 楚宫装(窄腰裙)女装 独步 逐 自敲 清歌 孤寂 清纯 清 高 典 雅

意境

清雅 幽静

形象

闲庭 环 境 夜凉 砌竹 月如霜

凉爽的闲庭 寂静的夜空 如霜的秋月 清幽 寂静

答案示例:

这首诗创造了一种清雅幽静的意境。(得分点)暗蓝 色的天幕上一轮秋月高悬,凉爽的闲庭中女诗人依 阶低吟。清泠的吟诗声和着玉钗敲竹的节拍飘荡在

①“老夫聊以少年狂”中的“狂” 字在整首词中有何作用?

• ①“狂”字是总起,且贯穿全篇。上 片写出猎神情举止之“狂”,下片由 实而虚写由打猎激发的壮志豪情。

②“会挽雕弓如满月,西北望,射天狼”勾 勒出了怎样的形象?表达了作者怎样的心态? • 这句写出了这样的一个形象:我定将使尽 力气拉满雕弓就像满月一样,朝着西北瞄 望,射向西夏军队。 • 勾勒出来一个挽弓劲射、英武豪迈的英雄 形象。 • 表达了作者希望带兵征讨西夏,为国立功 的心志。

结合注释,阅读下面这首诗,谈谈你对这首诗所表 现的意境的理解。(延伸研究练习题)

听张立本女吟(高适) 危冠广袖楚宫妆①,独步闲庭逐夜凉。 自把玉钗敲砌竹②,清歌一曲③月如霜。

注:①“危冠广袖”是一种高冠宽袖窄腰的南方的贵族女

装。②砌竹,阶沿下的修竹,以钗击节是唐宋人歌景象特点 (总括)

描摹诗歌图景 (分析)

参考答案:①这首诗描写了一幅明媚动人, 生机盎然的春景图。②诗歌前两句,诗人选 取春天景物进行描绘,着意渲染春天的绚烂 风光;三、四句抒情,转写愁思,东风不能 吹愁,春日却能兴恨,前面咏美好之景,全 成了春恨之铺垫。③用美好景色反衬内心的 愁恨(乐景写哀),情感表达婉曲深刻。全 诗侧重表现诗人内心的愁思。