高中历史:明朝内阁制的设置

简述明代内阁制度的发展与演变

简述明代内阁制度的发展与演变

明朝是中国历史上规模最大,经济最发达的朝代,其中明朝政府机构的组织制度尤其重要,其主要围绕内阁这个机构展开,因此本文将重点讨论明朝内阁制度的发展与演变。

明朝统治者首先建立了朝廷内阁制度,这是一种以宰相为首,负责掌管朝政大政,并将朝廷各部门有效地统一组织起来的制度。

它由宰相、太子家仆、太师、介官、士林博士等机构组成,它们分别负责朝廷的各种职能,并且互相协作,从而为朝廷管理提供强有力的保障。

此外,明朝内阁也不断演变,其中最重要的变化是特设专门机构及官职,以处理内政和外交事务。

例如,明太祖朱元璋实行皇室中央集权,特设“大内九府”和“四大三小”机构,这些机构分别负责监督社会管理、审核官员犯罪、经济政策和外交事务等,为政府机构管理提供强有力的保障。

此外,《明制》的出现也影响了明朝内阁的演变。

《明制》的出现,使明朝政府的管理体制、行政制度、审核机制得以完善。

它们构成了一整套规范的政府机构体系,为明朝的统治奠定了坚实的基础。

最后,明朝政府不断改革其内阁制度,以提高其管理能力。

例如,明太祖朱元璋曾试行“中内政”制度,将朝廷内阁制度从内政机构中抽取出来,成立了特设的“中内”机构,其下设“大理寺”等机构,负责审理案件,加强政府管理,提高了朝廷的信仰。

总之,明朝内阁制度在明朝帝国的发展和统治中起着重要作用,它不仅反映了明朝几百年来的政府架构和管理方式的发展演变,而且

也阐明了明朝政府利用内阁机构实现统治的重要性。

通过不断改革、调整,使得明朝内阁制度有利于高效、有序地管理朝廷,使政府机构得以更好地发挥作用,从而为明朝帝国的发展提供强有力的支持。

明朝的内阁制度

明朝的内阁制度明朝(1368年-1644年)是中国历史上重要的王朝之一,其在政治制度上实行了一系列的改革和创新。

其中最具代表性的是明朝的内阁制度,本文将详细介绍明朝内阁制度的产生背景、组成结构和运行方式。

一、内阁制度的产生背景明朝建立之初,为了解决朝廷集权过重的问题,减轻皇帝的政务压力,实行内阁制度成为一种必然选择。

内阁制度的产生背景主要有以下几点:1.政务繁杂:明太祖朱元璋统一天下后,国家面临众多的政务问题,单凭皇帝一人难以应付。

为了提高政务效率,明太祖决定引入内阁制度。

2.扩大参政范围:明朝实行科举制度,让天下士子都有机会参与政治。

内阁制度的引入,为士人提供了更多的机会参与朝政,使得政权更为开放和多元。

3.防止专权:明太祖深知权臣的危害,希望通过内阁制度实现权力分立,避免皇帝的权力过度集中,从而保证朝廷的稳定和国家的安宁。

二、内阁制度的组成结构明朝的内阁制度主要由六部和尚书组成。

六部分别是吏部、礼部、兵部、刑部、工部和户部,它们负责处理朝廷的日常政务。

而尚书则是各部的领导,负责决策和管理。

每个部下设有若干员主事,主事下设员、主事、给事中等职位,分别负责具体的政务处理和辅助尚书的工作,形成了一套相对完整的政治体系。

三、内阁制度的运行方式明朝的内阁制度具有一定的运行方式和程序,主要包括以下几个方面:1.朝会:每天早上,尚书和主事们会依次进入皇帝所在的朝会地点(通常为文华殿),听取皇帝的命令和政策安排,并汇报各部的工作进展。

2.封奏:各部尚书和主事在朝会之后,可以通过书面形式向皇帝提出封奏,汇报工作、请示问题或建言献策。

这是内阁制度中重要的决策环节。

3.御案:皇帝在接到各部上奏之后,会针对问题进行研究和决策,并在御案上批示。

各部官员收到御案后,按照批示的内容进行具体操作。

4.抽签:内阁制度在运行过程中非常重视平衡利益和各部之间的权力均衡。

为了体现公正和平衡,明朝还使用了抽签制度,通过摇签来决定争议问题的处理方式。

人教版高一历史必修一第一单元第4课 明清时期的政治制度素材

人教版高一历史必修一第一单元第4课明清时期的政治制度素材辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;也可能因权力过重而威胁君权。

明太祖废除宰相制度后,固然可解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,明太祖采取的补救措施即设立内阁。

)二、明朝内阁制度的建立1.原因:废丞相后,皇帝政务繁多,遇到大事也无人商量。

2.建立:明成祖朱棣(明朝第三位皇帝)选拔翰林院官员入值文渊阁,大学士开始参与机密事务的决策,内阁制度正式确立。

(文渊阁地处宫廷之内,阁臣又常在殿阁随侍皇帝左右,故称内阁。

)3.演变:明宣宗时(朱瞻基,年号宣德,明朝第五位皇帝),授予内阁大学士替皇帝起草批答大臣奏章的“票拟”权,帮助皇帝起草对大臣奏章的批复意见,内阁成为辅助皇帝决策的中央机构,内阁的权势和地位逐渐提高。

到明朝中后期,某些主持内阁的首辅(如万历首辅张居正),威权显赫,六部虽不隶属内阁,但必须按照内阁票拟的谕旨办事,地位反在内阁之下。

为预防内阁地位上升威胁皇权,又以司礼监太监予以牵制。

人物阶段名称阁臣权力明太祖奠定基础殿阁大学士处理文案的侍从明成祖正式确立文渊阁大学士参与机务明宣宗发展完成内阁大学士票拟权4.性质(特点):明朝内阁不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,而是为皇帝提供顾问的内侍机构。

5.评价:阁臣的升降和职权的大小全由皇帝决定,票拟的采纳与否也取决于皇帝的批红,内阁不可能对皇权起到制约作用。

内阁职权范围始终不明朗,不能正式统帅六部百司,内阁首辅也不是法定的中央政府最高行政长官。

虽有内阁首辅大权在握的现象,但其权力并不是来自于制度和职位,而是来自皇帝的支持与信任,一旦失宠,地位便一落千丈。

内阁的建立实际上加强了君主专制,强化了中央集权。

(注:群臣奏章在呈皇帝批示以前,由内阁学士把批阅建议写在纸上并贴在奏章上面,叫做“票拟”。

皇帝对内阁意见用红字做批示,称为“批红”。

“批红”多由司礼监太监按照皇帝的意思代笔——明朝废除宰相最大的弊端就是使司礼监太监成了事实上的宰相。

一、明朝强化君主专制中央集权的措施

对皇权具有制约作用。 万历皇帝后期的内阁首辅叶向高说的 话:“我朝阁臣,只备论思顾问, 原非宰相!” •内阁 不是国家的正式部门,只是皇帝的侍从咨询机构,

秘书班子。阁臣职权大小、地位高低完全由皇帝随意而定。

无行政权力,无决策权。无属官。

不能对皇权起制约作用, 内阁是君主专制强化的产物。

3、司礼监太监牵制内阁 宦官参政专权, 导致明代政治黑暗。

过程:土司制度的形成——元代; 开始改土归流——明代永乐年间; 大规模改土归流——雍正

四、近代化浪潮与清末政治(阅读) 1.背景:中西方历史的逆转

近代化: 西方:资本主义制度建立,工业化进程起步 ;

东方: 君主专制强化,自然经济主导 。 就是要实现社会的转型 ,即从封建社会转化为 近代社会,从农业文明向工业文明演进。 它主要包括政治上的民主化、 经济上的工业化、 思想文化上的科学化。

英国国会

清朝军机处

2.清末政治改良:

①原因及目的: 清政府为了摆脱政治上的被动局面,

也为了迎合西方列强的要求。

②改良表现:

设外务部;设巡警部和学部;改巡警部为民政部等; 增设邮传部;筹备设立海军部;设资政院。

③评价:

(1)客观上顺应了世界潮流,有利于 中国社会的进步和 发展,有利于中国近代化发展。 (2)改良是对原有体制的小修小补, 并未从根本上

触动专制主义皇权

本课小结

专制主义空前强化

明:废丞相,设内阁 清:军机处,密折制

基本原则; 理藩院; 重视边疆的交通建设和军事防卫; 改土归流

专制主义 中央集权 空前强化

专制主义强化的弊端: 近代化浪潮与清末政治

——引自赵翼《檐曝杂记•军机处》

后逐步扩大到其他事务。

雍正帝

明朝的内阁制度

明朝的内阁制度

明朝内阁制度是明朝时期设立的中央政权机构,主要用于处理政务和决策。

以下是明朝内阁制度的基本情况和特点:

1. 内阁的设置:明朝内阁由皇帝设立,最初为皇帝的顾问机构,后来逐渐发展成为中央政权机构。

内阁成员通常由翰林院学士或官员担任,被称为“内阁学士”或“内阁大学士”。

2. 内阁的职责:明朝内阁主要负责起草诏令、审议法令、草拟奏折、管理文书、处理政务等工作。

内阁学士们还负责监督六部官员的工作,并参与国家最高决策。

3. 内阁的权力:明朝内阁的权力逐渐扩大,成为皇帝的得力助手。

内阁学士们可以参与国家最高决策,并且对六部官员的工作具有监督和管理权力。

4. 内阁制度的优点:明朝内阁制度的优点在于加强了皇帝对政务和决策的控制和影响力。

内阁学士们作为皇帝的亲信,可以帮助皇帝处理政务和决策,使得政策执行更加有效。

5. 内阁制度的缺点:明朝内阁制度的缺点在于可能导致权力集中和官僚腐败。

由于内阁学士们通常由皇帝直接任命,他们的权力可能受到皇帝个人意愿的影响,导致权力集中和官僚腐败。

总的来说,明朝内阁制度是一种相对完善的中央政权机构,加强了皇帝对政务和决策的控制和影响力,但也存在一些缺点需要改进。

高考历史考点精讲 明朝废丞相设内阁

4.易错警示 [易错点2]宰相制与内阁制的区别?内阁首辅就是宰相? 【史料研读】人尝谓辅臣(内阁大臣)拟旨,几于擅国柄,乃 大不然。见其所拟,帝一一省揽审定。有不留数字者,虽全当 帝心,亦必更易数字,以示明断。有不符意,则驳使更拟;再 不符意,谯让随之矣。政阁臣无不惴惴惧者。

历史上宰相是皇帝的助手,参与国家大事决策,对皇权具有

本 题 易 错原 因 是 不 正确区分明朝内阁制与 明朝的内阁制,本 理解两国内阁的性质。 英国内阁制的差异,明 质上是专制制度的 明朝内阁是君主专制强 朝的国家权力中心是皇 产物,但从另一方 化的产物,不是中央一 帝,阁臣只是顾问,一 面看,它对君权也 级的行政机构;英国内 旦阁臣与君权、部权发 阁制是君主立宪制的产 起到一定的制约作 生冲突,往往是阁臣落 物,是最高行政机构; 败。英国的国家权力中 用,不少题目从这 明朝废丞相,内阁长官 心是议会,内阁掌握行 个角度考查,要根 称首辅,故 ABC 项不符 政权并对议会负责。 据题意灵活把握。 合史实, D 项反映了两 国内阁制的特点,故答 案为D项。

史料一 (汉代)宰相之职,佐天子

总百官、治万事,其任重矣。

史料二

初,唐因隋制,以三省之 长中书令、侍中、尚书令共议国 政,此宰相职也。

反映汉唐时期宰相的职权与地位

助记表格

相似 不同

宰相制 内阁制 辅佐皇帝处理政务 地位 百官之首 仅备顾问 职权 参与决策 无决策权 影响 制约皇权 无制约力

4.易错警示 [易错点1]明朝内阁制与英国内 阁制的差异

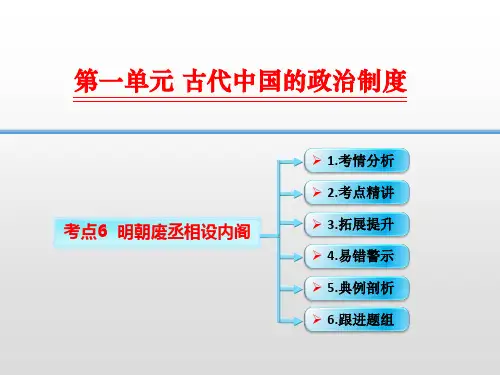

第一单元 古代中国的政治制度

1.考情分析 2.考点精讲

考点6 明朝废丞相设内阁

3.拓展提升 4.易错警示 5.典例剖析 6.跟进题组

1.考情分析 考点 2014 命题统计 2013 2012

明朝权力体系

明朝权力体系

明朝(1368年-1644年)是中国历史上的一个朝代,它的权力体系主要包括君主、内阁和六部等机构。

在明朝的权力结构中,皇帝是最高统治者,拥有绝对的权威和决策权。

皇帝由皇位继承制确定,通常由家族内的嫡长子继承。

内阁是明朝的最高行政机构,负责协助皇帝处理国家大事和制定政策。

内阁成员由皇帝亲自选任,通常包括首辅、次辅和学士等职位。

内阁的主要职责是参与政策制定、审议重要文件和处理重要事件。

六部是明朝的政府行政机构,分别是吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部。

六部负责管理不同领域的政务,如升迁、礼仪文化、财政收支、军事征调、司法审判和工程建设等。

各部由正、副两员官组成,负责具体的行政管理和决策。

除了内阁和六部,明朝还设立了其他一些重要的机构,如东厂和锦衣卫等特务机构,负责监察和维护社会稳定。

此外,还有地方行政机构如府、州、县等,负责地方行政管理。

明朝权力体系相对集权,皇帝拥有很大的权力和控制能力。

然而,在实际运行中,权力也存在一定的限制和平衡机制,如内阁成员的建议和六部的审核等程序,以确保决策的公正和合理性。

课标要求了解明朝内阁清朝军机处设置等史实认识君主专

明朝时,官员向皇帝上书,要先送内阁,由内阁辅 臣做出初步的处理意见,叫做票拟,再交给皇帝批阅。 皇帝用朱笔在奏章上批示,叫做“批红”。阁臣中只有 明 Y(政治地位上升情况) 首辅才有票拟权,次辅、群辅只能参论而已。——“票 内 拟”权体现了内阁的地位升降。

军机处名不师古,而丝纶出纳,职居密 勿。……军国大计,罔不总揽。自雍正、乾 隆后,百八十年,威命所寄,不于内阁,而 于军机处,盖隐然执政之府矣。 ——《清史稿》 材料表明军机处的职能发生什么变化? 由一个暂时的军事机构,发展成为位居 内阁等中枢机构之上、皇帝之下的常设政务 机构。

机务及用兵皆军机大臣承者,天子无日不 与(军机)大臣相见,无论宦夺(宦官)不得 参,即承旨诸(军机大臣)亦只供缮撰,而不 能稍有赞画于其间也。 ——《清史稿•军机大臣年序表》 据材料指出军机处处理政务的主要特点, 它的设立什么影响?

密折是臣下秘密直接达于皇帝的奏章。雍正 高度保密; 元年,雍正赋予全体封疆大吏密折权,下令各省 授予的范 总督巡抚密上奏折,一折只言一事,无论大小时 围逐渐扩 务,皆许据实敷陈。后来雍正又给提督、总兵官、 大;密折 布政使、按察使及学政全体官员密折权,甚至特 内容要明 许一些“品级卑微”、“无奏对之分”、如道府 确,一事 同知副将之类的小臣径上密折之权。密折可随时 一奏;所 随事奏闻,“一切地方之利弊,通省吏治之勤惰, 涉及的内 上司孰公孰私,属员某优某劣,营伍是否整饬, 容广泛; 百姓之生计若何,风俗之淳浇奚似,即邻近远省 可随时、 以及都门内外,凡有骇人听闻之事,不必待真知 随事上奏; 灼见,悉可以风闻入告也。” 没有时间 根据材料,概括密折制度的特点。数量限制

明朝内阁制名词解释

明朝内阁制名词解释明朝内阁制是明朝时期的一种政治制度,也被称为“内阁官僚体制”。

它是一种集体领导制度,由内阁成员共同决策,并协助皇帝进行国家事务管理。

下面对明朝内阁制的相关名词进行解释。

1. 内阁:内阁是指由内阁成员组成的决策机构,是明朝时期的最高行政机构。

内阁成员一般由内阁首辅、内阁参政(或参知政务)等官员组成,由皇帝任命,负责国家大政方针的决策和实施。

2. 内阁首辅:由皇帝任命的内阁成员中的最高头衔,通常是内阁的负责人,对内阁的决策负有最高责任。

他是政务方面的核心人物,对于国家决策、政务事务有较大影响力,同时也是皇帝的宰相。

3. 内阁参政:内阁成员之一,担任协助内阁首辅制定政策和处理政府事务的职责。

内阁参政一般是品级较高的文官或武官,由皇帝直接任命。

4. 内阁学士:内阁成员之一,负责起草和审核内阁的政府文件、文书等。

内阁学士是学者出身的官员,具备较高的文化素养和政策制定能力。

5. 内阁六部:内阁下设的六个部门,分别为吏部、礼部、户部、兵部、刑部和工部。

这些部门负责各自的具体事务,如人事调动、礼仪典章、财政收支、军事组织等。

6. 内阁议政制度:明朝内阁制度的核心机制之一,即内阁成员共同参与决策的制度。

内阁成员在议政过程中可以自由表达观点、提出建议,并通过协商达成一致意见,最终形成决策。

7. 内阁谕旨:皇帝对内阁的政策决定进行通知、批示的文件。

内阁首辅或内阁参政接受内阁谕旨后,会将有关决策内容传达给内阁其他成员,具体落实政策。

8. 内阁决议:内阁成员在讨论和协商之后,就特定问题进行决策并形成的文件。

内阁决议是内阁成员共同商讨的结果,具有官方政策的约束力。

9. 内阁章程:明朝内阁的运作规则和组织结构的详细规定。

内阁章程是为了规范内阁成员的职责、权限、权力运行以及协商机制等方面而制定的。

10. 内阁制度改革:明朝内阁制度在其历史发展中存在一些改革,如洪武年间设立内阁并试行内阁制,嘉靖年间的内阁改革等。

明朝的行政管理制度

明朝的行政管理制度

明朝的行政管理制度主要由皇帝和官僚体系组成。

下面是明朝的行政管理制度的一些重要概述:

1. 皇帝:明朝的最高统治者是皇帝,他拥有绝对的权力和权威。

皇帝负责决策重大事务,颁布法令,委任高级官员,并监督全国各级行政机构的运作。

2. 官僚体系:明朝建立了一个庞大的官僚体系,用以管理国家事务。

官僚体系的核心是文官和武官,包括中央和地方层面的各级官员。

3. 中央政府:中央政府是明朝的最高行政机构,位于北京的紫禁城内。

其中,内阁是最重要的机构,由首辅和几位宰相组成,负责协助皇帝处理国家事务。

4. 地方行政机构:明朝将全国划分为行省、直隶州、府、县等行政区域。

行省由巡抚或布政使负责管理,直隶州、府、县由知府或知县负责管理。

地方行政机构负责征税、维持治安、审判法律案件等。

5. 科举制度:明朝实行科举制度,通过考试选拔官员。

科举分为乡试、会试和殿试三个阶段,最终获得进士资格的人可以进入官僚体系,担任各级官职。

6. 监察制度:明朝设立了监察机构,如都察院和御史台,负责监督官员的表现和行为。

御史可以弹劾官员,并向皇帝汇报。

明朝的行政管理制度在当时起到了一定的作用,保持了政府

的稳定运行和社会秩序。

然而,由于官僚体系的腐败和其他因素的影响,这一制度也存在一些问题,最终导致了明朝的衰落。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高中历史:明朝内阁制的设置

(1)背景:明太祖废除丞相,直辖六部,亲理的政务繁多。

(2)形成过程:

①明太祖:设殿阁大学士作为侍从顾问帮助处理政务。

②明成祖朱棣选拔翰林院官员为殿阁大学士,入值宫内的文渊阁,随侍皇帝,开始参与机密事务的决策。

内阁制产生。

③后来地位提升:大学士取得替皇帝起草、批答大臣奏章的票拟权。

位居六部之上。

主持阁务的首辅更是权压众臣。

(3)性质和局限:始终不是法定的中央一级行政或决策机构只是为皇帝提供顾问的内侍机构阁臣的升降、职权的大小由皇帝决定票拟是否被采纳取决于皇帝的批红。

第1 页共1 页。