王阳明心学20句知识讲解

阳明心学精髓语录

阳明心学精髓语录阳明心学是我国明代思想家王阳明创立的一种新的哲学思想。

其核心是“知行合一”,认为心性即理性,人的真正能力源于内在的自我意识。

通过正确认识自己,开发自身潜能,实现个人价值的不断提升。

一、“致良知”“致良知”是阳明心学的核心观念,是指人类内在的良知所在。

良知是人类本性的体现,是道德自觉的来源。

人们需要通过不断发掘内在的良知,实现自我意识的提升。

良知需要持之以恒地培养,通过正确认识自己,不断提升自身的道德境界。

二、“格物致知”“格物致知”是阳明心学的重要理念,指的是通过观察外界事物,发现内在的规律和真理,进而认识自己和世界。

人们需要从具体的事物中寻找规律,提高自身的认知水平和发现问题的能力。

三、“知行合一”“知行合一”是阳明心学的精髓所在,指的是将知识转化为行动,实现知行一致的完整循环。

人们需要在知识和实践之间找到平衡点,不断探索知行合一的方法和路径。

只有将知识真正应用于实践中,才能真正释放个人内在的潜能。

四、“致远”“致远”是阳明心学的最高境界,指的是人们通过正确认识自己和世界,不断提升自我意识的过程。

人们需要不断追求自己的内在理想和价值,不断探索未知的领域,实现自己的人生意义。

五、“止于至善”“止于至善”是阳明心学的终极目标,指的是人们通过不断探索和实践,最终达到自我意识的最高境界。

人们需要不断追求至善,不断提升自身的品质和境界,实现自己和人类社会的和谐发展。

六、“知行合一的秘诀”要实现知行合一,人们需要遵循一定的秘诀。

首先是通过积极的学习和体验,提高自身的认识,不断探索真理。

其次是通过勇于尝试和实践,将知识转化为行动。

最后是通过反思和思考,总结经验,进一步提升自我意识和实践能力。

阳明心学精髓语录通过简洁有力的文字,表达了阳明心学的核心思想。

人们需要通过深入研究和实践,逐步理解和掌握阳明心学的精髓,认识到自己内在的潜能和价值,实现自我意识的提升,进而实现个人价值和人类社会的和谐发展。

王阳明心学20句知识讲解

王阳明⼼学20句知识讲解王阳明⼼学20句王阳明⼼学20句学王阳明,要牢牢记住⼀点:⼀切的问题,都是⼼的问题,都要从⼼上找原因。

⽽这原因,往往都是⼼不够定,⼼性不够沉。

王阳明说,⼈为了⽣存,难免要追求⼀些能使⾃⼰感到安全的东西,诸如⾦钱、名利、地位。

不过,有的⼈是在“良知”的指导下追寻这些,有的⼈却只是⼀门⼼思地追求外物。

如果我们的内⼼永远盯着那些外物,必然会累得死去活来。

⽽⼼学的最⼤妙处在于:我们可以在⾝⼼幸福的情况下追逐外物,只要能以良知为指引,追求什么都是可以的。

因此,王阳明⼼学不仅是我们⾝⼼修⾏的法宝,还是我们⼈⽣问题的灵丹妙药。

尤其,是下⾯这20种直接关系现实⽣活的真切智慧。

1、做事是最靠谱的修炼⼈须在事上磨,⽅⽴得住,⽅能“静亦定,动亦定”。

⼤意:⼈应该通过经历各种事情磨练⾃⼰,才能⽴⾜沉稳,才能达到“⽆论动还是静,都能保持⼼中沉定”的境界。

感悟:王阳明告诉我们,⼊世做事才是⼈⽣修⾏的最好法门。

因为如果⼼不静⽽躁动,这些躁动就会在做事时被充分地激发出来。

⽽要把事情做完、做好,就势必要尽量调伏⾃⼰的⼼、耐住⾃⼰的性。

⽽这,正是对⼼性的最好磨砺。

2、与朋友相处,懂得谦让很重要处朋友,务相下则得益,相上则损。

⼤意:与朋友相处,彼此谦让,就会受益;彼此攀⽐,只能受损。

感悟:是⼈都有私⼼,都会注重⾃⼰的利益,每个⼈的付出都是需要得到回报的,这是⼈之常情。

所以朋友之间以彼此谦让为基础,不仅每个⼈的利益不会受损,双⽅在互帮互助、互利共赢中还能使彼此获得更⼤的利益。

两⼈之间的交情,也会随之越来越深。

3、越不想看书,越要硬着头⽪看⽇间功夫觉纷扰,则静坐。

觉懒看书,则且看书。

是亦因病⽽药。

⼤意:如果⽩天做功夫觉得烦躁不安,那么就静坐。

就算不想看书,也必须去看。

这是对症下药,也是⼀种⽅法。

感悟:肤浅浮躁的⼼,总是会本能地往舒服上跑。

越是贪恋舒服,就越不会成长、成熟,甚⾄还会更加肤浅浮躁。

所以要扭转这种状况,就要逆着⾃⼰的性⼦来,越不想做什么,就越要耐着性⼦去做。

关于王阳明100句心学语录的信息

关于王阳明100句心学语录的信息1、动静者所遇之时,心之本体固无分于动静也。

【解释】所谓动静,是指所遇之时,心之本体本来无分于动静。

2、是非之心,不虑而知,不学而能,所谓良知也。

【解释】是非之心,不用思考便知道,不用学习便具备,这是真正的良知。

3、过者自大贤所不免,然不害其卒为大贤者,为其能改也。

故不贵于无过而贵于能改过。

【解释】过错即使是大贤也难免,然而并不影响其成为大贤人,因为他能改正错误。

所以不要看重没有过错而是看重能改正过错。

4、夫妇之与知与能,亦圣人之所知所能。

圣人之所不知不能,亦夫妇之所不知不能。

【解释】普通男女所具备的良知良能,也是圣人所拥有的良知良能。

圣人所不具备的良知良能,也是普通男女所没有的良知良能。

5、吾辈用功只求日减,不求日增。

减得一分人欲,便是复得一分天理;何等轻快脱洒!何等简易!【解释】我们这些人做功夫,只求每日减少,不求每日增加。

减去一分物欲,便领悟了一分天理;这是何等轻松洒脱的事!这是何等简单易行的方法!6、人若知这良知诀窍,随他多少邪思枉念,这里一觉,都自消融。

真个是灵丹一粒,点铁成金。

【解释】人们如果知道良知的妙用,无论有多少邪思枉念,只要在良知上一悟,都自然消融于无形,真的像灵丹一粒,可以点铁成金。

7、只念念要存天理,即是立志。

能不忘乎此,久则自然心中凝聚。

【解释】只要念念不忘体悟天地宇宙的本质规律,这个过程就是立志。

能够时时刻刻不忘记这个目标,时间长了,心自然就凝聚在这件事上了。

8、先儒所谓志道恳切,固是诚意;然急迫求之,则反为私己,不可不察也。

【解释】以前的大儒所说的有志于道的人,为求道非常恳切,这固然是一种诚意;但是也要注意,如果求道之心太过急迫,反而会因此产生许多杂念,大家不可不明白这个道理。

9、天地无人的良知,亦不可为天地矣。

尽天地万物,与人原是一体,其发窍之最精处,是人心之一点灵明。

【解释】天地如果没有人的良知,也不可成其为天地。

天地万物的一切存在,与人原是一体的存在,其发窍精灵处,就是人心的一点良知。

王阳明心学精髓及解释

王阳明心学精髓及解释王阳明(1472-1529),明代著名思想家、政治家、将领,被誉为“心学”创始人。

他的“心学”思想强调“知行合一”,提出了“心即理”、“致良知”等重要观点,对中国传统文化和哲学产生了深远影响。

本文将介绍王阳明心学的精髓及其解释。

一、“心即理”王阳明的“心即理”思想是他心学理论的最高境界。

他认为,人的心灵本质上是清明自知的,所以人的心就是理。

他说:“心即理,理即心,两者本是一体。

”他认为,人的心灵是与宇宙万物相通的,心灵的运动就是宇宙的运动,所以人可以通过心灵来认识宇宙。

“心即理”的核心思想是要把握住人的心灵本质,认识事物的本质,从而达到真正的智慧。

这种智慧不是通过外在的知识和经验获得的,而是通过内在的自觉和体验获得的。

这种智慧是一种超越常识和经验的智慧,是一种直接认识事物本质的智慧。

二、“致良知”“致良知”是王阳明心学的又一核心概念。

他认为,每个人的内心都有一种道德感知能力,这种能力就是良知。

良知是人的内在本性,是清明自知的本质表现。

他说:“良知即心之本体,心之本体即良知。

”王阳明认为,人只有在不断发掘和培养自己的良知,才能达到真正的道德境界。

他说:“人心有恶,人能自知之;人心有善,人亦能自知之。

”他认为,良知是人的内在道德标准,只有通过不断发掘和培养良知,才能达到真正的道德境界。

三、“知行合一”“知行合一”是王阳明心学的核心思想之一。

他认为,知识和行动是不可分割的,只有知行合一才能达到真正的智慧和道德境界。

他说:“知行相通,无有间隔。

”王阳明认为,只有通过实践来验证理论,才能真正领悟其内涵。

他说:“知之者不如行之者,行之者不如自行之者。

”他认为,只有通过实践不断地完善自己,才能真正达到知行合一的境界。

四、“格物致知”“格物致知”是王阳明心学的又一重要概念。

他认为,通过观察事物,可以认识事物的本质和规律,从而达到真正的知识。

他说:“观天之道,执天之行,尽矣。

”王阳明认为,人的心灵可以通过观察事物来认识事物的本质和规律,从而达到真正的智慧。

王阳明:越是艰难处,越是修心时心学20句,影响了几个时代!

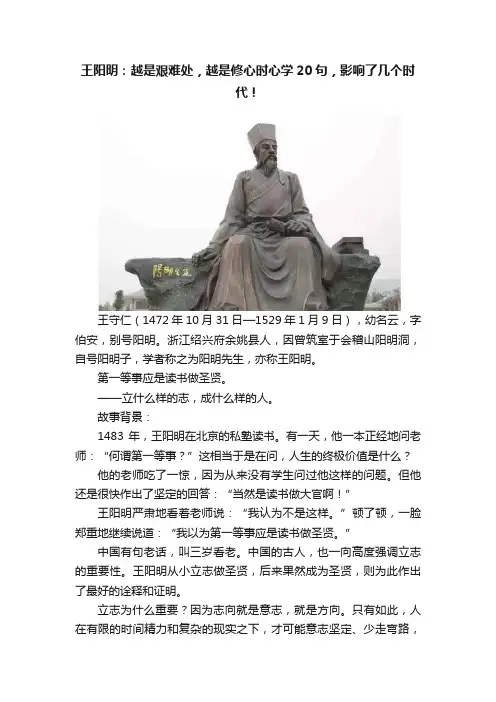

王阳明:越是艰难处,越是修心时心学20句,影响了几个时代!王守仁(1472年10月31日—1529年1月9日),幼名云,字伯安,别号阳明。

浙江绍兴府余姚县人,因曾筑室于会稽山阳明洞,自号阳明子,学者称之为阳明先生,亦称王阳明。

第一等事应是读书做圣贤。

——立什么样的志,成什么样的人。

故事背景:1483年,王阳明在北京的私塾读书。

有一天,他一本正经地问老师:“何谓第一等事?”这相当于是在问,人生的终极价值是什么?他的老师吃了一惊,因为从来没有学生问过他这样的问题。

但他还是很快作出了坚定的回答:“当然是读书做大官啊!”王阳明严肃地看着老师说:“我认为不是这样。

”顿了顿,一脸郑重地继续说道:“我以为第一等事应是读书做圣贤。

”中国有句老话,叫三岁看老。

中国的古人,也一向高度强调立志的重要性。

王阳明从小立志做圣贤,后来果然成为圣贤,则为此作出了最好的诠释和证明。

立志为什么重要?因为志向就是意志,就是方向。

只有如此,人在有限的时间精力和复杂的现实之下,才可能意志坚定、少走弯路,而大大提高完成目标的可能性。

我以落第动心为耻。

——越是艰难处,越是修心时。

故事背景:1496年,王阳明在会试中再度名落孙山。

有人在发榜现场未见到自己的名字而嚎啕大哭,王阳明却无动于衷。

大家以为他是伤心过度,于是都来安慰他。

王阳明脸上略过一丝沧桑的笑,说:“你们都以落第为耻,我却以落第动心为耻。

”人生中会遇到很多的艰难困苦,越是在这种时候越能体现人的心性修养。

寻常人往往慌乱悲戚,唯有修养深厚者能做到泰然处之。

文天祥说:时穷节乃现。

如何才能拥有这种自觉和修养呢?王阳明还有一句话,道出了所有:人须在事上磨,方能立得住;方能静亦定,动亦定。

艰难困苦,正是对心性的最好磨砺。

他一疑,事就成了。

——人没有坚定的信念,就容易被人利用。

故事背景:王阳明在平定宁王朱宸濠的叛乱中,曾用过一个伪造公文的计谋。

他伪造了答复朱宸濠手下重臣李士实和刘养正投诚的书信,再伪造朱宸濠手下指挥官们的投降密状。

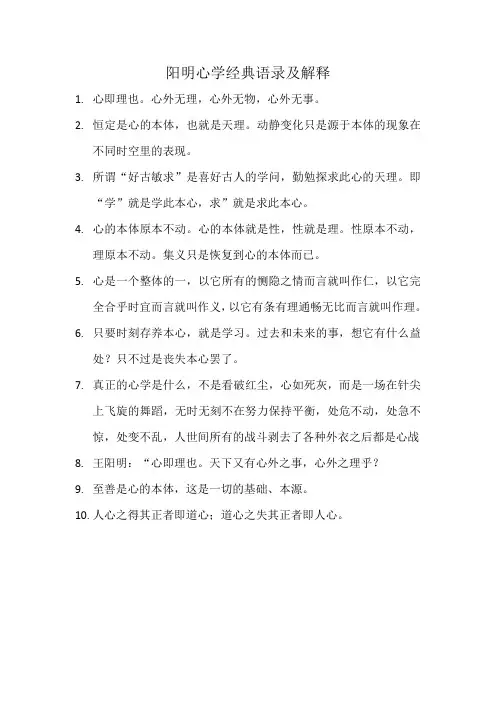

阳明心学经典语录及解释

阳明心学经典语录及解释

1.心即理也。

心外无理,心外无物,心外无事。

2.恒定是心的本体,也就是天理。

动静变化只是源于本体的现象在

不同时空里的表现。

3.所谓“好古敏求”是喜好古人的学问,勤勉探求此心的天理。

即

“学”就是学此本心,求”就是求此本心。

4.心的本体原本不动。

心的本体就是性,性就是理。

性原本不动,

理原本不动。

集义只是恢复到心的本体而已。

5.心是一个整体的一,以它所有的恻隐之情而言就叫作仁,以它完

全合乎时宜而言就叫作义,以它有条有理通畅无比而言就叫作理。

6.只要时刻存养本心,就是学习。

过去和未来的事,想它有什么益

处?只不过是丧失本心罢了。

7.真正的心学是什么,不是看破红尘,心如死灰,而是一场在针尖

上飞旋的舞蹈,无时无刻不在努力保持平衡,处危不动,处急不惊,处变不乱,人世间所有的战斗剥去了各种外衣之后都是心战

8.王阳明:“心即理也。

天下又有心外之事,心外之理乎?

9.至善是心的本体,这是一切的基础、本源。

10.人心之得其正者即道心;道心之失其正者即人心。

王阳明心学9大经典语录

王阳明心学9大经典语录

王阳明是中国明代著名的哲学家和将领,他创立了心学,提倡人们通过内心的直觉来实现道德行为和自我完善。

以下是王阳明心学的九大经典语录及其含义。

1. “知行合一”:知识和行动应该紧密结合,理论只有在实践中才能得到验证。

2. “独立于事物之外,先天即有善恶之心”:每个人都有内在的道德感知,应该遵循自己内心的声音去做正确的事情。

3. “心外无物”:人的观念和感知都源于内心,外界的事物只是触发内心的反应,真正重要的是如何理解和应对它们。

4. “致良知”:人们应该努力触发和发展自己的良知,以便在面对各种情况时做出正确的判断和行动。

5. “知行合一”的实践:不仅要有正确的理念,还要通过实践来验证和巩固这些理念。

6. “抱道一心”:人们应该全心全意地追求道义,将其内化为自己的信念和行为准则。

7. “天人合一”:人应该与天地万物保持和谐一致的关系,通过感知和尊重自然来指导自己的行为。

8. “心与理合而为一”:人的心灵和理性是相互关联的,只有让它们相互融合,才能达到最高的境界。

9. “为天地立心,为生民立命”:人应该从整体的角度来思考和行动,为社会和他人的利益着想,以实现自己的人生价值。

王阳明心学的核心思想是通过觉察和内省来发现自己内心的善恶本性,从而引导自己的思想和行动。

他认为每个人都有自我完善的能力,只要在日常生活中不断修炼和实践,就能逐渐达到心灵的和谐和道德的完善。

这些经典语录是王阳明心学理论的重要组成部分,向人们传达了追求道德自觉和心灵修炼的重要性,对于现代人们的道德教育和个人成长仍然具有深刻的启示作用。

王阳明心学精髓

王阳明心学精髓60句王阳明是中国历史上集立德、立功、立言“三不朽”于一身的人之一,他是明代著名的思想家、文学家、军事家,是心学的集大成者。

他的心学思想对中国、日本以及东南亚等地区影响深远,蕴含着无数的精髓。

一、格物就是有担当1、格者,正也,正其不正以归于正之谓也。

正其不正者,去恶之谓也。

归于正者,为善之谓也。

2、忽中夜大悟格物致知之旨,始知圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也。

3、且于动处加工,勿使间断。

动无不和,即静无不中。

4、《大学》之所谓“格物致知”,即《中庸》之所谓“明善”也。

博学、审问、慎思、明辨、笃行,皆所谓明善而为诚身之功也,非明善之外别有所谓诚身之功也。

5、修齐治平,就是格物。

6、知行合一之学,吾侪但口说耳,何尝知行合一邪?7、入而问圣人之学,则语以格致之说焉;求格致之要,则语之以良知之说焉。

8、致知在实事上格。

如意在于为善,便就这件事上去为:意在于去恶,便就这件事上去不为。

9、格物即“慎独”,即“戒惧”。

至于“集义”“博约”,功夫只一般,不是以那数件都做“格物”底事。

10、所谓致知格物者,致吾心之良知于事事物物也。

吾心之良知即所谓天理也。

致吾心良知之天理于事事物物,则事事物物皆得其理矣。

11、猝临盘错,盖非独以别利器,正以精吾格致之功耳。

12、凡作事不能谋始与有轻忽苟且之弊者,亦皆致知之心未能诚一,亦是见得良知未透彻。

13、夫志于为利,虽欲其政之善,不可得也。

志于行道,虽欲其政之不善,亦不可得也。

14、知轻傲处,便是良知;致此良知,除却轻傲,便是格物。

15、赏及微劳,则有功者益劝;罚行亲昵,则有罪者益警。

16、御外之策,必以治内为先。

17、人之善恶,由于一念之间。

18、量力可行即行,可止即止。

19、惟恐吾侪尚有一善成名之意,未肯专心致志于此耳。

20、无善无恶心之体,有善有恶意之动。

知善知恶是良知,为善去恶是格物。

二、直面内心的恐惧1、患难忧苦,莫非实学。

2、修己治人,本无二道;政事虽剧,亦皆学问之地。

王阳明《心学》精髓:万事有度,过则为灾!

王阳明《心学》精髓:万事有度,过则为灾!“古今心学第一人”王阳明说,心,是万物的尺度。

1做人有高度。

有高度,才有风度;有风度,才有气度。

先做人,后做事。

《礼记·大学》里的修身齐家治国平天下,说到底,就是做人。

儒学经典思想的格物、致知、正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下,是内圣外王的核心组成部分。

人做好了,成功是迟早的事;人做错了,失败是迟早的事。

做人,善良靠谱是根基;做事,诚实守信是标准。

言而无信非君子,反复无常真小人。

《论语》里讲,言而无信,不知其可。

直白地说,就是真心换真心,四两换半斤。

你要讲信用,一诺千金;他也讲信用,投桃报李。

在互相信任的基础上,人与人之间很容易打成共识。

当年马云创业失败,负债累累。

他想创建阿里巴巴,没有资金链。

找大咖孙正义融资。

孙问:你创建阿里巴巴的使命是什么?马云斩钉截铁道:让天下没有难做的生意。

一句话瞬间征服孙正义,他当即拍板,秒投两千五百万美金给马云。

因为,孙正义看到了马云的格局和高度。

2做事有尺度。

一个高人与一个庸夫之间的分野是什么?就是做事的那个“度”。

软硬功夫,诸般技能,说到底都是一个度;千锤百炼,精益求精,最根本还是一个度。

卓尔不群,出类拔萃,最奥妙仍是一个度;事无巨细,人有高低,到头来皆是一个度。

度,拿捏好了,你就是高人一等;度,把握不住,你仍是小白一个。

待人接物,不卑不亢,讲得是度;迎来送往,自然而然,说的是度。

这个“度”,就是做事的尺度。

不偏不倚,恰到好处;不温不火,最讲适合。

语言里有阳光明媚,让人感觉如沐春风;行动里见思想精神,让人事后幽香回味。

做事有尺度,还可以引申到另一方面,那就是,有深度。

在自己喜欢并且擅长的领域,精耕细作。

用工匠精神,把每件事做到极致。

从专心,专精,到专长,专业。

因为与众不同,所以无可替代。

“千古第一完人”曾国藩,讲办事、说话方法:“大处着眼,小处着手;群居守口,独居守心”!眼是尺子手是称。

眼,观的是全局,安排得当,事半功倍;心,看的是未来,未雨绸缪,万事无虞。

王阳明传习录经典20句

当恶念抬头时,人的判断往往会出现错误,也就是“意之动”出现了错误,即不能正确地分辨善和恶,把恶当作善,把善当作恶,那么他的“良知”也会出现错误,从而“格物”也会误入歧途。这时就要反求诸己。

努力使自己的心回到无善无恶的状态。回到无善无恶的状态了,才能有正确的良知,才能正确的格物。只要格物致知来达到一颗没有私心物欲的心,心中的理其实也就是世间万物的理。

心之理无穷尽,原是一个渊。只为私欲窒塞,则渊之本体失了。如今念念致良知,将此障碍窒塞一齐去尽,则本体已复,便是天渊了。

解析:人心是天渊。心的本体无所不容,本来就是一个天。只是被私欲蒙蔽,天的本来面貌才失落了。心中的理没有止境。本来就是一个渊。只是被私欲窒塞,渊的本来面貌才失落了。如今,一念不忘致良知,把蒙蔽和窒塞统统荡涤干净,心的本体就能恢复,心就又是天渊了。”

持志如心痛。一心在痛上,岂有工夫说闲话、管闲事。

解析:心里有致良知、止于至善的信念,就如同心上的疼痛一样,时时刻刻提醒自己反省自我,存善念、行善事,这样一来自然就心无旁骛了。

善念发而知之,而充之;恶念发而知之,而遏之。

解析:善念萌发之时就要认识到去扩充它;恶念萌发之时就该意识到去遏止它。认识、扩充、遏止就是志,这是上天赋予人的智慧。

这良知人人皆有。圣人只是保全无些障蔽,兢兢业业,亹亹翼翼,自然不息,便也是学。

解析:王阳明继承了孟子思想中的精华,他说良知良能人人皆有,圣人和愚夫身上都有。圣人只是保全它而不让它遭受任何蒙蔽,兢兢业业,勤勤恳恳,良知自然常存,这也是修习。

人心是天渊。心之本体,无所不该,原是一个天。只为私欲障碍,则天之本体失了。

谦虚,不是虚伪的客套,而是一种永不满足,永远前进、自强不息的态度。而宽大的胸怀,不仅是一个人成熟、大气的表现,也是我们处理好人际关系的一个绝妙法门。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

王阳明心学20句王阳明心学20句学王阳明,要牢牢记住一点:一切的问题,都是心的问题,都要从心上找原因。

而这原因,往往都是心不够定,心性不够沉。

王阳明说,人为了生存,难免要追求一些能使自己感到安全的东西,诸如金钱、名利、地位。

不过,有的人是在“良知”的指导下追寻这些,有的人却只是一门心思地追求外物。

如果我们的内心永远盯着那些外物,必然会累得死去活来。

而心学的最大妙处在于:我们可以在身心幸福的情况下追逐外物,只要能以良知为指引,追求什么都是可以的。

因此,王阳明心学不仅是我们身心修行的法宝,还是我们人生问题的灵丹妙药。

尤其,是下面这20种直接关系现实生活的真切智慧。

1、做事是最靠谱的修炼人须在事上磨,方立得住,方能“静亦定,动亦定”。

大意:人应该通过经历各种事情磨练自己,才能立足沉稳,才能达到“无论动还是静,都能保持心中沉定”的境界。

感悟:王阳明告诉我们,入世做事才是人生修行的最好法门。

因为如果心不静而躁动,这些躁动就会在做事时被充分地激发出来。

而要把事情做完、做好,就势必要尽量调伏自己的心、耐住自己的性。

而这,正是对心性的最好磨砺。

2、与朋友相处,懂得谦让很重要处朋友,务相下则得益,相上则损。

大意:与朋友相处,彼此谦让,就会受益;彼此攀比,只能受损。

感悟:是人都有私心,都会注重自己的利益,每个人的付出都是需要得到回报的,这是人之常情。

所以朋友之间以彼此谦让为基础,不仅每个人的利益不会受损,双方在互帮互助、互利共赢中还能使彼此获得更大的利益。

两人之间的交情,也会随之越来越深。

3、越不想看书,越要硬着头皮看日间功夫觉纷扰,则静坐。

觉懒看书,则且看书。

是亦因病而药。

大意:如果白天做功夫觉得烦躁不安,那么就静坐。

就算不想看书,也必须去看。

这是对症下药,也是一种方法。

感悟:肤浅浮躁的心,总是会本能地往舒服上跑。

越是贪恋舒服,就越不会成长、成熟,甚至还会更加肤浅浮躁。

所以要扭转这种状况,就要逆着自己的性子来,越不想做什么,就越要耐着性子去做。

这正是对自己心性的磨砺。

4、一点私心都不能留克己须要扫除廓清,一毫不存,方是。

有一毫在,则众恶相引而来。

大意:克制自己务必要将私心彻底扫除干净,一点私欲没有才算可以。

有一点私欲存在,众多的恶念就会接踵而至。

感悟:克制自己,是为自己泛滥如河的私欲筑起一道堤坝,势必要固若金汤、滴水不漏。

如果留存一点私欲,就如同在堤坝上豁开了一道口子,很容易就造成大坝的决堤。

因为这时你整颗心都还是欲望主导的,只是潜伏了下来。

所以克己修身,是来不得半点妥协的。

5、悔悟是人生最好的药悔悟是去病之药,然以改之为贵。

若留滞于中,则又因药发病。

大意:悔悟是去病的良药,贵在改正。

如果把悔恨留在心里,那又是因药而生病了。

感悟:人非圣贤,孰能无过?知错能改,善莫大焉。

这就是人生的常态,稀松平常得很。

所以第一要懂得悔悟,第二要懂得改正,第三要不把悔恨留在心里。

这就是完整的成长过程。

6、工作生活忙乱,皆因得失之心凡处得有善有未善,及有困顿失次之患者,皆是牵于毁誉得丧,不能实致其良知耳。

大意:处理事情出现有时好有时不好的情况,并伴有困顿失序的弊端,这都是由于被毁誉得失的心所连累,不能实际地获得他的良知。

感悟:当今社会,很多人在工作生活中都是手忙脚乱、越忙越乱,把事情弄得一团糟,自己也困顿不已、狼狈不堪。

为什么会这样?王阳明一语道破天机——那只是因为你的得失之心太重,只想要好的结果,恐惧得到坏的结果,于是就蒙蔽了自己那颗本来能泰然处之、平和应对的心。

起伏得失本是常态,尽力而为、顺其自然才是合理的态度。

7、只知逃避永远没出息人须在事上磨练做功夫乃有益。

若只好静,遇事便乱,终无长进。

那静时功夫亦差似收敛,而实放溺也。

大意:人必须在事上磨练,在事上用功才会有帮助。

若只爱静,遇事就会慌乱,始终不会有进步。

那静时的功夫,表面看是收敛,实际上却是放纵沉沦。

感悟:王阳明所说的情况,放在现在,叫“逃避”,根本就不是清静,所以王阳明才说那是“放纵沉沦”。

事情是要面对的,人是要在事上磨的,逃避是永远没有出息的。

8、对朋友少指责、多鼓励大凡朋友须箴规指谪处少,诱掖奖劝意多,方是。

大意:与朋友相处,彼此间应当少一点规劝指责,多一点开导鼓励,如此才是正确的。

感悟:朋友犯了错误或者遇到难处,本就心里懊恼痛苦,规劝其实没什么用处,指责更是雪上加霜,无疑是在伤害朋友、毁灭友情。

只有开导和鼓励,才是最有情有义的做法,才对朋友真的有用。

所谓患难见真情,王阳明告诉我们的是基于人性和情义的交友之道。

9、蒙蔽心灵的,永远是物欲若无有物欲牵弊,但循著良知发用流行将去,即无不是道。

但在常人多为物欲牵蔽,不能循得良知。

大意:如果没有物欲牵累蒙蔽,只靠良知去发挥作用,那么就无时无处不是道。

然而,平常人大多被物欲牵累蒙蔽,不能遵从良知。

感悟:王阳明口中的“良知”,等同于“本心”。

本心人人都有,王阳明则告诉了我们为什么多数人不能保持和守住本心,那便是因为物欲的蒙蔽。

当今时代,这点尤其值得人们重视。

被蒙蔽的心,如蒙蔽二字的含义,是阴暗而糊涂的,就算得到再多,又有什么用?唯有本心呈现,才能清明、放松和自在。

10、要善恶分明,更要爱恨分明人但得好善如好好色,恶恶如恶恶臭,便是圣人。

大意:人只要喜好善行如同喜爱美色,憎恶恶行如同讨厌恶臭,他就是圣人了。

感悟:很多人都以为圣人是一种高高在上的存在,可望而不可即。

王阳明则告诉我们,圣人其实很简单、很平常,就是知道善恶,并能从善如流、嫉恶如仇。

这就是大道至简。

可说起来容易简单,又有几人能做到呢?11、别在打扮自己上花费太多时间人只有许多精神,若专在容貌上用功,则于中心照管不及者多矣。

大意:人的精力毕竟有限,如果在容貌上下太多的功夫,往往就不能照管到内心了。

感悟:如今是个看脸的世界,注重的是颜值,整容更是遍地横行。

这些人,真该看看王阳明这句话。

好在还有一句“主要看气质”,倒还合乎阳明心学的宗旨。

颜值是有保鲜期的,气质却没有,而且还会如酒一样越陈越香。

分多一点时间,去多关照和修养下自己的内心吧。

12、好学+坚持=涵养人须是知学。

讲求只是涵养,不讲求只是涵养之志不切。

大意:人应当知学。

求学讲论无非是涵养德行。

不求学讲论,只是因为涵养的志向不够真切。

感悟:诸葛亮在《诫子书》中说:非学无以广才,非志无以成学。

王阳明这句话的意思基本也是一样,但要更深一些——学不仅关系到才,更关系到涵养。

所以人是不能不学的,如果学不下去,原因诸葛亮和王阳明也说得明白——那是你的意志不坚定,志向不牢固。

13、心正就是少发怒凡人忿懥,着了一分意思,便怒得过当,非廓然大公之体了。

故有所忿懥,便不得其正也。

大意:一个人在忿怒时,较容易感情用事,有时会怒得过分,就失去廓然大公的本体了。

因此,有所忿怒,心就不能中正。

感悟:王阳明这句话其实是在告诉我们:易怒、爱怒、暴怒,那都是修养不足的表现。

修养不足则意不定、心不正,既失去了廓然大公的本心,也违背了中正之道。

这样的心,有两个词可以形容:偏激,邪气。

注意和克制自己的怒气,则正是矫正涵养之路。

14、要想快乐,须哭出来须是大哭一番了方乐,不哭便不乐矣。

虽哭,此心安处即是乐也。

大意:唯有痛哭之后才能乐,不哭就不会乐了。

虽然痛哭,此心却得到了安慰,因而也就是乐。

感悟:假如天天吃肉,也就不觉得肉香了;如果天天都像过年,真到过年时也就没有年味儿了。

王阳明说的道理,完全合乎阴阳辩证之道。

所以不要害怕生活中的痛苦,那正是在为明天的快乐打基础。

王阳明同时还告诉我们,实在忍不住,就哭出来吧,发泄正是一种放松身心的最好方式。

15、这个世界没有对不起你汝若以厌外物之心去求之静,是反养成一个骄惰之气了。

如若不厌外物,复于静处涵养,却好。

大意:你如果是以厌弃外物的心去静中寻求,相反只会养成骄横怠惰的恶习。

你若不厌弃外物,再到静处去涵养,这样就是可以了。

感悟:为什么厌弃外物就是骄横怠惰?因为那背后是你对这个世界的鄙夷,以及不屑为伍。

而世界只是自然,运作只依造化,又有什么可鄙夷和不屑的?所以一切都是你心的问题,你以为你是被辜负,其实不过是你的私心私欲没被满足、顺从和将就罢了。

所以,摆正心态是第一步。

16、遇到恶人,最好的办法是别理他凡文过掩慝,此是恶人常态。

若要指谪他是非,反去激他恶性。

大意:文过饰非,这是恶人的常态。

如果去责备他的过失,反倒会激起他的恶性。

感悟:对于那些不地道的人,讲理是没有用的,因为他们满脑子的歪理邪说,永远能拿来跟你胡搅蛮缠,要说服他们等同于改造他们的整套世界观人生观价值观,怎么可能!你跟他们探讨下去,不但说服不了对方,他们还会不断愤怒失态。

你如果跟着呛,他们就会变本加厉。

看来王阳明也是遇到过这样的人。

所以碰着了,趁早闭嘴吧。

17、好好吃饭,就是修行今人于吃饭时,虽然一事在前,其心常役役不宁,只缘此心忙惯了,所以收摄不住。

大意:现在有些人在吃饭时,即使无事,他的心也经常忙乱而不安定,只因他这颗心忙惯了,所以收摄不住。

感悟:这种状况恐怕比较普遍——一个忙惯了的人,一旦闲下来就会百无聊赖、无所适从,无聊得要死。

人这样,心也是这样,平常胡思乱想惯了,脑筋就闲不下来,吃饭时、睡觉前也会胡思乱想。

怎么办呢?就从安安静静做好和享受当下开始,吃饭的时候就好好吃饭,走路的时候就好好走路,睡觉的时候就好好睡觉。

这些,正是收摄心思,正是修行炼心。

18、人最怕一个傲字谦者众善之基,傲者从恶之魁。

大意:谦虚是一切善的基础,傲慢是一切恶的源头。

感悟:谦为什么是众善之基?因为一个能谦虚的人,他的心必定是宽容的,他的人必定是有涵养的,他的行为必定是有教养的。

那么他的一举手一投足、一言一语,必定都是合乎仁义礼仪的,自然都是善的。

而傲慢者恰恰相反,他的心必定狭窄阴鸷、封闭自恃,言行之间充满私心私欲,从而挤压和伤害到他人,不恶又会怎样?一谦一傲,值得深思。

19、诋毁他人,耽误的是自己以言语谤人,其谤浅。

若自己不能身体实践,而徒入耳出口,呶呶度日,是以身谤也,其谤深矣。

大意:用言语诋毁他人,这种诋毁是肤浅的。

若自己不能身体力行,只是夸夸其谈,虚度光阴,浪费时日,这是在诽谤自己,这样就严重了。

感悟:耽误人的其实不是诋毁,而是看不到自己的一颗心狭隘戾气,不够宽容和涵养,又把精力放了太多在诋毁上,那么就既在加剧心中恶疾,又没有时间精力去改善这种状况。

那么久而久之,自然就把自己耽误了。

人心不正,则事事不正,处处都会耽误自己。

其中的值与不值,一目了然。

20、你只是不够全神贯注、全力以赴持志如心痛,一心在痛上,岂有功夫说闲话,管闲事?大意:持守志向犹如心痛,如果心思全在痛上,哪里有功夫说闲话、管闲事呢?感悟:王阳明这一句话说到了点子上,你为什么在实现目标的道路上总是容易三心二意开小差?不是那些让你分心的人和事的问题,你的注意力不集中也不是主要,而只是你的心不够定、志不够坚,这才是根本。