王亚平太空授课内容

太空授课第一课内容

太空授课第一课内容

太空授课第一课的内容包括航天员在轨工作生活场景展示、太空细胞学研究实验展示、浮力消失实验、泡腾片实验等环节。

航天员在轨工作生活场景展示环节中,航天员翟志刚、王亚平、叶光富生动介绍展示了空间站工作生活场景,包括展示自己的空间站睡眠区、冰箱里的苹果以及特制“企鹅服”等。

太空细胞学研究实验展示环节中,展示了微重力环境下细胞生长发育的特点,包括细胞在微重力环境下增殖、分化等方面的变化。

浮力消失实验环节中,通过实验演示了微重力环境下物体浮力的变化,证明了在微重力环境下浮力几乎消失的物理现象。

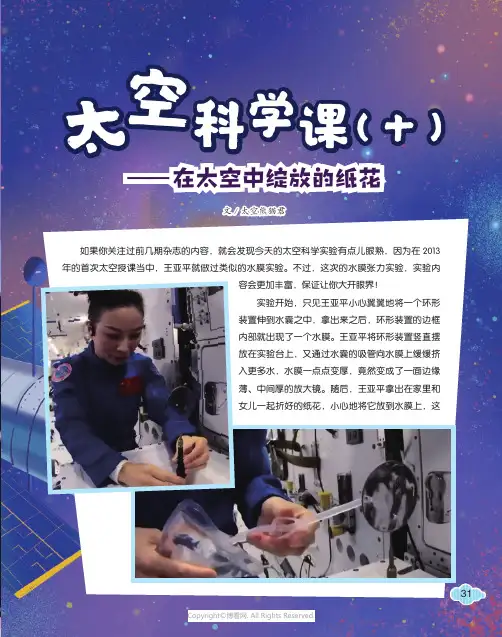

泡腾片实验环节中,航天员将泡腾片放入太空水球中,展示了泡腾片在水球中产生的气泡和翻滚现象,以及水球的颜色变化。

这些实验和演示旨在让学生了解太空环境下的科学知识和技术应用,提高学生对航天科技的兴趣和认知。

太空科学课(十)——在太空中绽放

分,光线从空气进入水球后,会再进入空气泡中,然后再次进入水球,最后穿出水球回到空气中就是这一种。

除了常规片剂具有的成分,泡腾片独有的泡腾崩解剂主要由柠檬酸、苹果酸或者硼酸等酸性物质和碳酸氢钠或者碳酸钠等碱性物质构成。

当我们将泡腾片放入水中之后,酸性物质和碱性物质会在水中溶解,并且中和释放出二氧化碳,这个迅速崩解的过程可以将片剂的有效成分快速溶解在水中,便于人们服用和吸收。

当我们在地面上使用泡腾片的时候,泡腾片溶解释放出来的二氧化碳气体受到浮力的作用,自然会快速地向水面移动,进而被释放在空气中。

而太空中没有重力,气体自然也就不受浮力。

气体没有固定的移动方向,又被水的表面张力牢牢地固定在水球中,很难被释放出来,所以水球就变成了“太空欢乐球”。

蔚蓝色的“太空欢乐球”配上溶解中的泡腾片,看起来像极了我们的地球。

王亚平说:“地球是我们人类在宇宙中的摇篮,但是人类不可能永远生活在摇篮里,如今我们已经拥有了自己的空间站,相信未来中国人的脚步一定会踏入月球、火星和更远的深空。

”同学们,从“太空之花”到“太空欢乐球”,我们能感受到专家们设计太空课堂的深意。

他们不仅为我们展示了神奇的太空实验现象,更希望借此在每个孩子的心中种下一颗科学的种子。

中国空间站的建设,是我国载人航天工程的一大步,却也只是中国人探索宇宙的第一步。

在未来,中国人登上月球、火星,甚至抵达更远的地方都不是幻想,而迈出下一步的人,很可能就在听过“太空科学课”的你们中产生。

到这里,中国空间站首次太空授课的实验展示环节就结束了,接下来依然是天地连线互动环节,同学们又提了哪些问题?在太空中的生活、工作与所看到的风景,和地面上又有哪些区别呢?别走开,下一期太空熊猫君将继续为你揭晓答案。

神十航天员太空授课 现场展示失重环境物理现象

神十航天员太空授课现场展示失重环境物理现象朝向地球一侧为下由教育部、中国载人航天办、中国科协共同主办的神舟十号航天员太空授课活动,于6月20日上午10:04至10:55举行。

神十航天员进行在轨讲解和实验演示,并与地面师生进行双向互动交流。

此次太空授课主讲人是神十女航天员王亚平。

地面课堂活动的主持人是中国人民大学附属中学物理老师宓奇和北京市第101中学物理老师史艺。

在与地面课堂学生的互动中,王亚平在聂海胜的帮助下进行90度转身,为同学们演示在太空中人体对方向的感知。

王亚平说,在太空中我们自身的感觉,在方位上无所谓上和下的区别,无论头朝向哪个方向,我们自身的感觉都是一样的。

不过在天宫里,为了便于工作和生活,我们也人为地定义了上和下,并且把朝向地球的一侧作为是下方,并铺设了地板。

太空“测重”:聂海胜74公斤授课一开始,王亚平就给地面同学提出了第一个问题:“失重了,我们的身体质量是不是也没有了?要是能测量一下就好了。

在太空中我们航天员想要知道自己是胖了还是瘦了,该怎么办呢?王亚平:不用担心,我们有专门测质量的装置——“质量测量仪”。

同学们看,这就是我们的质量测量仪,这是一个人体支架,这是一个腹撑,用来固定待测航天员用。

下面呢,就由我和指令长来给大家演示一下测质量的过程。

同学们可以先目测一下我们指令长的质量有多少呢?好,现在我们开始演示,首先让指令长固定在质量测量仪上,然后我把连接运动机构的钢丝绳拉到指定位置,准备开始,拉力使他回到了初始位置,这样就测出了他的质量。

好,让我们的摄像师来个特写,我们来看看我们指令长的质量是多少呢?嗯,74千克。

同学们,你们猜对了吗?王亚平演示失重状况下水的流动状态在授课过程中,王亚平为学生演示了失重状态下水的流动状态。

王亚平说,同学们看,这是一个我们在太空中喝水用的饮水袋,这里有一个止水架,现在我把它打开,如果在地面,此时水肯定是会流下来的。

但是,在太空中失重环境下,水是不会自己流出来的。

神舟10号航天员王亚平首次太空授课实验汇集

神舟10号航天员王亚平首次太空授课实验汇集实验一:质量测量——牛顿第二定律实验过程:王亚平首先展示两支完全一样的弹簧,它们分别固定了两个不同质量的物体。

画面显示,两个弹簧平衡在同一位置,无法测量出物体的质量差别。

随后,镜头转向天宫一号中用于测量质量的“质量测量仪”。

聂海胜把自己固定在支架一端,王亚平轻轻拉开支架,一放手,支架在弹簧的作用下回复原位。

LED屏显示出聂海胜的质量:74公斤。

王亚平解释说,质量测量仪通过弹簧产生力并测出力的加速度,然后根据牛顿第二定律就可以算出质量。

专家解读:这个实验生动地说明了牛顿第二定律的基本原理——“物体加速度的大小跟物体受到的作用力成正比,跟物体的质量成反比。

”这是一个在一切惯性空间内普遍适用的基本物理定律,不因物体的引力环境、运动速度而改变,因此在太空和地面都是成立的。

在地球表面,由于受到地球引力的作用,物体的质量体现为重量。

物体悬挂在弹簧秤上时,弹簧的拉力和物体受到的地球引力达到平衡,因此可以从弹簧秤的读数中得到物体的重量。

而在绕地球高速运动的飞船里,地球引力被飞船的离心力所平衡,飞船内部不再有地球引力的影响,也就没有了重量的概念,因此弹簧秤就没有读数。

天宫一号里的“质量测量仪”直接运用了牛顿第二定律,利用作用力和物体加速度的关系确定物体的质量。

这个原理在航天活动中有着广泛的应用。

例如,航天器的燃料消耗一段时间后,总质量会发生变化,可能影响轨道控制的精确度。

这时就可以开启推力器并同时测量航天器的加速度,从而计算出航天器的质量。

实验二:单摆运动——太空失重实验过程:T形支架上,细绳拴着一颗小钢球。

这是物理课上常见的实验装置——单摆。

王亚平把小球拉升到一定高度后放手,小球并没有像在地面那样往复摆动,而是悬停在了半空中。

王亚平用手指轻推小球,小球开始绕着T形支架的轴心做圆周运动。

专家解读:实验中小球没有来回摆动、而是悬浮或者做圆周运动,是太空中的失重现象导致的。

在地面上,一旦松手,在地球重力的作用下,小球会向下运动,而由于小球被细绳连接在支架上,它就会被细绳牵着来回摆动。

王亚平太空授课内容

王亚平太空授课内容简介王亚平太空授课是一种新兴的教学方式,通过利用太空科技和资源,将课堂搬到太空中进行教学。

这种方式不仅可以提供独特的学习体验,还可以帮助学生深入了解太空科学和技术。

本文将介绍王亚平太空授课的内容和教学方法,以及对学生学习和发展的影响。

内容王亚平太空授课的内容丰富多样,涉及了太空科学、航天技术、宇宙探索等方面的知识。

以下是一些典型的太空授课内容:1. 太空探索历史这一部分主要介绍了人类的太空探索历程,包括早期的火箭技术研究、载人航天任务、月球登陆和国际空间站的建设等,通过回顾历史,学生可以了解到人类对太空的探索是如何逐步取得突破和进展的。

2. 太空科学基础知识在此部分,学生将学习关于太阳系、行星、恒星、星系等基础知识。

他们将了解不同行星的特征、恒星的分类以及星系的结构等。

学生还将学习有关太空中的天体现象,如恒星运动、行星运转等。

3. 航天技术和应用这一部分将重点介绍航天器的构造和原理,以及航天技术在地球上的应用。

学生将学习航天器的组成部分,如火箭、卫星、航天飞机等,了解它们的功能和作用。

此外,他们还将了解卫星通信、导航系统和天气预报等方面的应用。

4. 太空探索和未来在此部分,学生将深入探讨人类对太空的进一步探索和未来计划。

他们将了解到太空站、月球基地和火星探测等计划,学习到太空探索对解决人类面临的挑战和问题具有重要意义。

教学方法王亚平太空授课的教学方法与传统教学有所不同,它利用太空资源和技术,提供了更为丰富和刺激的学习环境。

以下是一些常见的太空授课教学方法:1. 太空实践太空实践是王亚平太空授课的核心教学方法之一。

学生将有机会参与到太空实验和模拟任务中,亲身体验太空环境和科学实践。

他们可以通过操作模拟器、观察太空图像等方式,深入了解太空科学和技术。

2. 太空观测通过借助太空观测设备,学生可以观测和研究太阳系中的天体现象。

例如,利用望远镜观测行星运动、恒星的亮度变化等。

这种观测方式可以让学生亲眼目睹太空中的奇妙景象,增强他们的学习兴趣和体验。

天空授课内容及意义

天空授课内容及意义天空授课内容及意义“天宫课堂”是为发挥中国空间站的综合效益,推出的首个太空科普教育品牌。

下面是店铺收集整理的天空授课内容及意义,欢迎大家分享。

天空授课内容及意义1天空授课的内容:王亚平太空授课内容主要是使青少年了解微重力环境下物体运动的特点,了解液体表面张力的作用,加深对质量、重量以及牛顿定律等基本物理概念的理解。

航天员将进行在轨讲解和试验演示,并与地面师生开展双向互动交流。

自行车将成讲课工具太空自行车航天员在失重环境下长期飞行将引起肌肉萎缩,自行车功量计就是用来锻炼下肢肌肉的,它由中国航天员科研训练中心自主研制。

在备受期待的中国太空第一课中,这辆“自行车”将与地球上的学生见面。

演示如何回收飘浮的水在失重环境下,水不能倒进杯子里,航天员在太空怎么喝水呢?别急,有办法。

原来航天员在太空中是用吸管喝水的,水装在袋子里,用饮水管就可以喝到水,管子还有开关,一次喝不完就得卡住,以免水跑出来。

一旦跑出来,这些水珠不会掉在地板上,而是飘浮在空气中,航天员不小心就会呛到,也会影响很多仪器设备的安全。

而无论是喝水,还是做实验,抑或用水在太空洗澡,都难免把水洒出来,那怎么才能把这些飘浮的水收拾干净?航天员有自己的办法,能把这些跑冒滴漏的“水球”吸干净,具体怎么吸?答案也将在王亚平的太空课上揭晓。

老师学生将“天地对话”为配合此次太空授课活动,中国载人航天工程网在今年5月24日至6月10日期间举办了“我问航天员”——太空授课大型问题征集活动,收集青少年朋友对载人航天科技、航天飞行、空间科学及航天员太空工作、生活等领域的提问。

目前,已经征集到数千个相关问题。

这些问题,除了部分由参与过飞行任务的航天员或航天专家在活动后期以访谈、文字或“微访谈”方式回答外,还将在此次太空授课中提交给神舟十号的三位航天员在太空予以解答。

此外,还将挑选2-3名热心提问的中学生到太空授课的地面现场,与300多公里之外的“太空老师”进行互动。

王亚平太空授课3篇

第一篇王亚平太空授课:我的太空梦我的太空梦“在浩瀚的宇宙中,有无数答案被一层面纱盖住,航天员正在揭开这一层面纱,让我们知道这宇宙的真正面目。

”航天员王亚平的这句话使我对宇宙充满了好奇和梦想……王亚平,一个十分熟悉而又令人敬仰的名字。

对,她就是新的航天员。

她本来是飞行员中的精英,后来,在航天员的挑选中,她一路过关斩将,杀出重围,2010年5月,正式成为我国第二批航天员。

经过近三年的航天员训练,以优异成绩通过航天员专业技术综合考核。

2013年4月,入选天宫一号与神舟十号载人飞行任务飞行乘组。

2013年6月11日,随着神舟十号的发射,王亚平正式成为我国第二上天女航天员,同行的还有聂海胜、张晓光。

在太空中,王亚平还给全国的青少年上了一节物理课呢!虽然我不知道什么是物理课,但我对老师在太空中给我们上课产生了极大的兴趣。

只可惜错过了直播,第二天早上,我就急忙在网上找到了王亚平太空授课的视频。

她给我们演示了很多有趣的实验。

比如演示航天员怎样喝水:在失重环境下,水不能倒进杯子里,因为这些水不会流进杯子,也不会掉在地板上,而是飘浮在空气中,航天员不小心就会呛到,也会影响很多仪器设备的安全。

航天员在太空怎么喝水呢?别急,有办法。

原来航天员在太空中是用吸管喝水的,水装在袋子里,用饮水管就可以喝到水,管子还有开关,一次喝不完就得卡住,以免水跑出来。

啊,真是太神奇了!亚平姐姐,你就是我的偶像,从现在起,我一定要努力学习,锻炼身体,掌握本领,长大了像你一样,登上飞船,遨游太空。

到那时,我会骄傲地说:“神秘的太空,我来了!”第二篇王亚平太空授课:梦想就是力量梦想就是力量9月1日晚上,我坐在电视机前,准时收看了《开学第一课》,深深地感受到了梦想的力量。

今年《开学第一课》的主持人是著名的撒贝宁老师,为我们讲述追梦故事的是曾飞上太空授课的航天员王亚平,著名的钢琴家郎朗,优秀的跳伞运动员付丽娟姐姐……十年前的王亚平23岁,还是个普普通通的飞行员。

神十航天员王亚平太空授课内容介绍和提问资料

神十航天员王亚平太空授课内容介绍和提问资料神十航天员王亚平太空授课时间及内容介绍神舟十号航天员王亚平太空授课时间为:6月20日上午10时。

届时将进行首次太空授课。

按照计划,女航天员王亚平担任主讲,从而成为中国首位“太空教师”。

届时,各地教育部门和中学将组织收看,天宫一号也将成为中国“最高”讲台。

太空授课观后感资料:太空授课小实验1、亚平老师告诉我们,太空中专用的质量测量仪是依据牛顿第二定律制造的。

物体受到的力,等于它的质量乘以加速度。

在质量测量仪中,设置一个弹簧凸轮机构,能够产生一个恒定的力,另外再设置一个能够测出物体运动加速度的测速系统,根据牛二定律,就可以测出物体的质量了。

2、小球单摆实验:用一个支架固定,在摆轴前端用一根细线拴住一个小球,然后将小球拉高到一定位置松开手,结果小球悬浮在当前位置静止不动,并没有跟地面上一样做往复摆动。

这是为什么呢?大家想想看哦,说出你的答案!当亚平老师给小球一个推力时,小球竟然围绕摆轴做圆周运动。

这是因为:只要我们给处于失重状态下的小球一个小小的初速度,小球就会围绕摆轴做圆周运动了。

但是在地面上,我们要给小球一个足够大的初速度,才能够实现。

不一样的天空,就存在不一样的物理现象。

科普无处不在,积极关注,让我们学习更多。

3、陀螺实验:把静止的陀螺悬浮在空中,给它一个干扰力,这时陀螺开始做翻滚运动,轴向发生了很大的变化;但把陀螺先旋转起来,再给它一个干扰力时,陀螺还会跟之前一样运动吗?这时陀螺不做翻滚运动了,而是晃动着向前运动。

很有意思吧!陀螺在地面高速旋转时,具有很好的定轴性,这一特性在太空中也是一样适用。

所以天宫里的很多设备就是利用陀螺组合来定向的,也有利用陀螺定向原理制作的仪器,用来测量航天器的姿态和轨道。

4、水膜实验:使用一个金属圈和一个水袋,把金属圈轻轻地放入水袋,等待奇迹发生的时刻哦!将金属圈慢慢地抽出,这时在金属圈上形成一个大大的水膜。

在失重状态下,普通水也能够形成漂亮的水膜,这在地面上可是很难实现的呢。

空间站2022天宫课堂第二课完整内容一览

空间站2022天宫课堂第二课完整内容一览这堂“天宫课堂”,航天员在轨介绍展示中国空间站工作生活场景等,下面是小编为大家整理的空间站2022天宫课堂第二课完整内容一览,欢迎大家收藏与分享一下哟!空间站2022天宫课堂第二课完整内容实验一:温热的“冰球”【现象回顾】这一幕仿佛发生在“魔法世界”:透明的液球飘在半空中,王亚平用一根小棍点在液球上,球体瞬间开始“结冰”,几秒钟就变成通体雪白的“冰球”。

王亚平说,这枚“冰球”摸上去是温热的。

【专家解读】“太空‘冰雪’实验实际上是过饱和乙酸钠溶液形核、结晶的过程,过程当中会释放热量。

”中国科学院空间应用工程与技术中心研究员张璐介绍,过饱和溶液结晶通常需要外界“扰动”,而这个实验的“玄机”就在于小棍上沾有晶体粉末,为过饱和乙酸钠溶液提供了凝结核,进而析出三水合乙酸钠晶体。

【延伸阅读】在地面上进行结晶实验时,晶体的样子可能因容器形状不同有很大差异。

而在微重力环境中,晶体并不受容器的限制,可以悬浮在半空“自由生长”,这与中国空间站里的无容器材料实验柜相呼应。

无容器材料实验柜目前主要有两个用途:一是实现材料在无容器状态下从熔融到冷却凝固的过程,供科研人员收集物性参数进行研究;二是用于特殊材料在轨生长,缩短新材料从实验室走向流水线、走进大众视野的时间。

实验二:“拉不断”的液桥【现象回顾】叶光富将水分别挤在两块液桥板上,水球状似倒扣着的碗。

液桥板合拢,两个水球“碗底”挨“碗底”;液桥板分开,一座中间细、两头粗的“桥”将两块板相连;王亚平再将液桥板拉远,液桥变得更细、更长,仍然没有断开。

【专家解读】张璐介绍,微重力环境与液体表面张力是液桥得以成形的主要原因。

日常生活中的液桥不易被察觉,比如洗手时两个指尖偶然形成几毫米液柱,再拉远一点就会受重力作用坍塌。

而在空间站里,航天员轻松演示出比地面大数百倍的液桥,这在地面上是不可能看到的景象。

【延伸阅读】液体表面张力是“天宫课堂”中的高频词,天宫一号太空授课、中国空间站首次太空授课做过的水膜、水球实验都阐释了这一原理。

奇妙的太空实验课

奇妙的太空实验课傅顺利2013年6月30日10点04分,中国女航天员王亚平在距离地面300多千米的“天宫一号”实验舱,为全国中小学生上了一堂妙趣横生的物理实验课。

通过太空授课,使大家解了在失重条件下物体的运动特点,液体表面的张力作用,加深了对质量、重量以及牛顿定律等基本物理概念的理解。

航天员的讲解和演示实验,并与地面的师生进行双向互动交流,全国6000多万学生,同步收看了电视直播,聆听了来自神秘太空的“特殊一课”。

留下了难以忘怀的印象。

一.妙趣横生的开场白10时11分,上课伊始,身穿蓝色航天服的王亚平漂浮着来到镜头前,微笑着向大家打招呼作自我介绍,并在指令长聂海胜与太空摄影师张晓光的搀扶下,坐在椅子上。

首先,王亚平让聂海胜为大家做几个高难度的动作。

只见聂海胜盘起双腿,在实验舱里慢慢地漂浮起来,摆出一个“悬空打坐”的姿势。

王亚平轻轻一推,聂海胜就向舱后忽悠悠地漂浮过去,边飞行边翻跟头,这一有趣的现象,引发地面学生的极大兴趣。

顿时掌声、笑声、惊呼声混成一团。

“怎么样,很厉害吧。

”王亚平幽默地说,“在太空失重环境中,我们个个都像是身轻如燕的武林高手。

”太好玩了,太有趣了,太不可思议了!观看视屏的同学们都惊讶地张着大嘴。

原来,在太空会出现这么奇怪而有趣的现象。

二.与众不同的实验课接下来,王亚平老师做了几个特殊的天空实验。

首先是质量测量。

王老师问大家,在日常生活中怎样测量物体质量,同学们纷纷举手回答,说出了用杆秤、托盘秤、电子秤、弹簧测力计以及动量守恒法等方法。

王老师给大家做了一个在太空给人体称重的实验。

她把聂海胜固定到特制的质量测量仪上,抓住仪器上的把手,牵引测量仪的钢丝绳拉开又回来,一旁的电子屏上就显示出聂海胜的体重:74千克。

这个实验的目的是让同学们了解,在太空失重的条件下,怎样测量人的体重。

第二个是单摆实验。

王亚平拿出一个支架,用细绳把一个小球连在支架上。

王老师用手拿着小球笑着问大家:“我如果松手,小球会怎样运动?”按照地面上的常识,小球肯定会左右不停地摆动。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

[标签:标题]

篇一:太空授课原理

解读神十航天员太空授课物理原理

姓名:钟宇学号:20120511xxx 专业:物理学

2013年6月20日上午举行的太空授课活动中,我国第一位“太空教师”王亚平通过质量

测量、单摆运动、陀螺运动、水膜和水球等5个物理实验,展示了失重环境下物体运动特性、液体表面张力特性等物理现象,并通过视频通话与地面课堂师生进行互动交流。

这些美妙的实验反映了什么样的物理原理?天地物理特性的差别给航天飞行带来什么影响,

在航天活动中有什么样的应用?清华大学航天学院副教授王兆魁对这些问题进行了解读。

图表:天宫一号太空授课:太空质量测量

实验一:质量测量——牛顿第二定律

实验过程:王亚平首先展示两支完全一样的弹簧,它们分别固定了两个不同质量的物体。

画面显示,两个弹簧平衡在同一位置,无法测量出物体的质量差别。

随后,镜头转向天宫一号中用于测量质量的“质量测量仪”。

聂海胜把自己固定在支架一端,王亚平轻轻拉开支架,一放手,支架在弹簧的作用下回复原位。

LED屏显示出聂海胜的质量:74公斤。

王亚平解释说,质量测量仪通过弹簧产生力并测出力的加速度,然后根据牛顿第二定律就可以算出质量。

解读:这个实验生动地说明了牛顿第二定律的基本原理——“物体加速度的大小跟物体受

到的作用力成正比,跟物体的质量成反比。

”这是一个在一切惯性空间内普遍适用的基本物

理定律,不因物体的引力环境、运动速度而改变,因此在太空和地面都是成立的。

在地球表面,由于受到地球引力的作用,物体的质量体现为重量。

物体悬挂在弹簧秤上时,弹簧的拉力和物体受到的地球引力达到平衡,因此可以从弹簧秤的读数中得到物体的重量。

而在绕地球高速运动的飞船里,地球引力被飞船的离心力所平衡,飞船内部不再有地球引力的影响,也就没有了重量的概念,因此弹簧秤就没有读数。

天宫一号里的“质量测量仪”直接运用了牛顿第二定律,利用作用力和物体加速度的关系确定物体的质量。

这个原理在航天活动中有着广泛的应用。

例如,航天器的燃料消耗一段时间后,总质量会发生变化,可能影响轨道控制的精确度。

这时就可以开启推力器并同时测量航天器的加速度,从而计算出航天器的质量。

图表:天宫一号太空授课:太空单摆运动

实验二:单摆运动——太空失重

实验过程:T形支架上,细绳拴着一颗小钢球。

这是物理课上常见的实验装置——单摆。

王亚平把小球拉升到一定高度后放手,小球并没有像在地面那样往复摆动,而是悬停在了半空中。

王亚平用手指轻推小球,小球开始绕着T形支架的轴心做圆周运动。

解读:实验中

小球没有来回摆动、而是悬浮或者做圆周运动,是太空中的失重现象导致的。

在地面上,一

旦松手,在地球重力的作用下,小球会向下运动,而由于小球被细绳连接在支架上,它就会

被细绳牵着来回摆动。

但太空中没有重力作用,小球只会在原地悬浮。

同样因为重力环境的不同,在太空中轻轻推小球一下,小球会在细绳的牵引下做圆周运动。

而在地面上,需要给小球足够大的初速度,才能使它克服地球重力的阻碍,实现圆周运动。

失重是空间与地面环境最重要的差别之一。

它虽然给飞行生活带来很多有趣的体验,但也

会妨碍航天员在舱内的操作,同时对航天员的心血管系统和肌肉、骨骼系统带来不利影响。

针对这个问题,航天医学专家研究出很多医学防护措施,航天员也会在航天器中通过主动锻。