中国电影史1

中国电影史1

1896年8月11日,上海徐园“又一村”

在游艺杂耍节目中穿插放映“西洋影

戏”,是电影在中国的第一次公开放

映。

第一位主持拍摄电影的中国人是丰泰照 相馆的老板任景丰,中国第一部影片是

《定军山》。谭鑫培是我国第一位涉足影

坛的表演艺术家。

“第一代导演”中成就最大的是张石川、 郑正秋。

中国第一部故事短片《难夫难妻》

中国第一部故事长片《黑籍冤魂》 第一部有声故事片《歌女红牡丹》 第一部武侠片《火烧红莲寺》 早期最有影响的《孤儿救祖记》

张石川(1850--1954)

郑正秋(1888~1935)

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

1913年由亚细亚公司出资、发行, 新民公司负责具体拍摄的电影 《难夫难妻》。

《黑籍冤魂》剧照

《歌女红牡丹》: 中国第一部有声片

《姊妹花》,在这部影片 里胡蝶演艺了一对双胞胎 姊妹。

孤儿救祖记(1923)剧照

亚细亚影戏公司(难夫难妻) 华美影片公司(庄子试妻) 幻仙影片公司(黑籍冤魂) 商务印书馆活动影戏部 中国影片制造股份有限公司

张石川导演的《姐妹花》在上海新光影

院上映创下连映62天的记录。

张石川创办的明星公司一度成为中国影

业的霸主,16年间拍摄200多部电影。

中国电影史 第一章

1913年后,亚细亚将拍摄制作的工作交给张石川与 郑正秋组建的新民公司处理,自身只负责影片的投资、 发行以及提供相关电影设备。这种经营方式为中国电 影提供一种新的操作模式,由外方出资、国人办事。 这种合作既保证了本土观众对影片的认同感,又未使 投资者经济受损,同时为国人拍摄电影积累下许多宝 贵的经验,也避免了外国人自行拍摄会产生的很多细 节问题。这种投资发行与拍摄制作分离的方式,直到 今天仍在电影业大面积沿用。

《定军山》:中国电影的开端

中国电影诞生已经一百多个年头。一百年前,中 国人拍成了第一部中国电影《定军山》。从那时 到现在,中国已经拍摄了近7000多部电影。 中国电影比世界电影晚了10年,这个距离并不算 大,而1905年的《定军山》,也给了中国电影一 个还算体面的开始。

1905年 第一部电影《定军山》

口述影像:中国最早的影评

“座客既集,停灯开演,旋见现一影,两西女作跳舞状, 黄发蓬蓬,憨态可掬;又一影,两西人作角抵戏;又一影, 为俄国两公主双双对舞,旁有一人奏乐应之;又一影,一 女子在盆中洗浴„„种种诡异,不可名状„„人生真梦幻 泡影耳。” ——《观美国影戏记》,刊登于1897 年9月5日上海出版的《游戏报》,中国最早的影评。 这是一篇有着桐城派古文风格和士大夫文人气质的文章, 对电影视觉画面产生了中国文人独有的联想。

导演汤晓丹的回忆

“除了看排练话剧,沈西苓又约我同进电影院„„提篮桥的虹口大戏 院,建立于本世纪初,是西班牙商人用剥削中国老百姓的血汗钱建造 起来的,偷工减料,设备简陋,票价比别的电影院低。我和沈西苓总 是带着干粮进去,从第一场看到最后一场。长达十几小时反复看一部 影片,对于我们极有帮助。” 一方面,电影对当年文化青年的吸引力可以从这回忆中窥见一斑。 另一方面,我们知道雷玛斯低价路线和“一票到底”策略在为自己赚 钱的同时,也培养了中国电影的第一批铁杆观众。

文艺常识中国电影史1

•中国著名电影院线: 万达国际 广东大地 中影星美 四川太平洋 上海联合(上影国际)

23

24

中国电影的诞生

1905年摄制戏曲片 《定军山》, 是中国自己 摄制的第一部影片。由任 景丰开办的北京丰泰照相 馆摄制。该片是一部无声 的, 纯粹对谭鑫培主演的 京剧《定军山》做纪录式 的摄制。片长两本,约20 分钟。成为中国电影的开 端之作。中国电影史也是 从这里算起

打造经典的第三代

代表人物:

崔嵬(1912—1979)

《杨门女将》《穆桂英 大战洪洲》《青春之歌 》 水华:白毛女》《林家 铺子》 谢铁骊:《早春二月》 《智取威虎山》 1995年 在纪念世界电影诞生100 周年,中国电影诞生90周 年中,获中国电影世纪奖: 导演奖 凌子风:《骆驼祥子》 《红旗谱》 桑弧:《太太万岁》首部 彩色故事剧《祝福》

关锦鹏的《阮玲玉》并非 纪录片,却格外成功地还 原了真实。

张曼玉也因为这部电影成 功甩掉“花瓶”称号。

周璇

一代歌后,号称“金嗓子 ” ,一生共出演了40多部 影片,并主唱过电影主题 曲和插曲100多首,代表 作有《马路天使》、《忆 江南》等。 1957年 周璇在拍戏时旧 病复发,被送入精神病医 院,最后,在挣扎中因脑 炎而离开了人世,享年39 岁。

最具代表性的作品--- 《神女》 (1934年)

《神女》导演吴永刚曾用“ 感光最快的胶片”作比喻, 给予她高度赞誉。

阮玲玉在片中以精湛的演技 ,把一个品格崇高的母亲与 一个地位卑微的妓女奇迹般 地融合为一体,出神入化, 令人心灵为之震动。

影片《阮玲玉》是香港导 演关锦鹏在1992年推出的 力作,因其视角的独特, 套层结构的熟稔运用,触 及问题的深锐,故此片一 出,就引起了各界的关注 。

中国电影史.

中国电影史部分中国电影史部分分为:大陆、台湾、香港大陆:1、三四十年代黄金时期、左翼电影、战后电影;2、十七年电影;3、78年以后至今,新时期电影。

香港:1、五十年代邵氏电影的崛起;六十年代香港类型电影的发展;2、78年~80年新浪潮以后,徐克、许鞍华等人的崛起;吴宇森的发展;台湾:1、六十年代健康、写实电影,琼瑶、武侠电影;2、八十年代初,侯孝贤、杨德昌新电影运动;3、蔡明亮的新新电影。

大陆部分一、概貌、中国电影史的第一(见材料)二、起步部分※1905年,丰泰照相馆第一次尝试拍片《定军山》的历史意义1、把电影这一舶来品与中国传统艺术相结合,使电影(影戏)在中国生根并发展开来;2、影片已戏曲为内容,为影戏的传统的发展奠定了开端,并且为使电影的语言本土化开了先河。

※商务印书馆1920年拍摄影片《天女散花》和《春香闹学》(梅兰芳)※郑正秋和张石川作为中国电影拓荒者对电影艺术的追求的异同钟书P121、郑正秋:认为戏剧改良社会,教化民众,以艺术形式进行社会教育,“文以载道”;2、张石川:更重视商业性。

※郑正秋对中国电影的贡献钟书P131、把原本隶属西方语言的电影引进中国,并力求本土化,做出贡献;2、开创电影现实生活从戏剧艺术吸取营养,补充电影的发展;3、把自己的戏剧经验和叙事传奇手段艺术结合,创造出适合中国观众观看的家庭伦理剧叙事模式,善于虚构故事情节,引人入胜。

※《孤儿救祖记》作为开放性影片对中国史的意义钟书P121、本片中形成了自己的叙事语言体系,不像以前单出模仿外国;影片从传统文化中吸取创作方法,加以运用;2、吸取传奇、文明戏等形成自己的叙事方式,形成自己的语言方式;3、形成中国家庭伦理剧的规范;4、具有影戏风格;5、本片商业上的成功,刺激了电影商业性的发展。

※影戏特点钟书P141、注重社会教化,郑正秋开创“文以载道”,以褒善贬恶为主题;2、依照戏剧原则、冲突叙事;3、舞台空间、平面展开人物调度;(多横向)4、镜头语言方面多以中近景为主,焦点载第三像部的中间,所谓“中近景语言体系”。

中国电影史

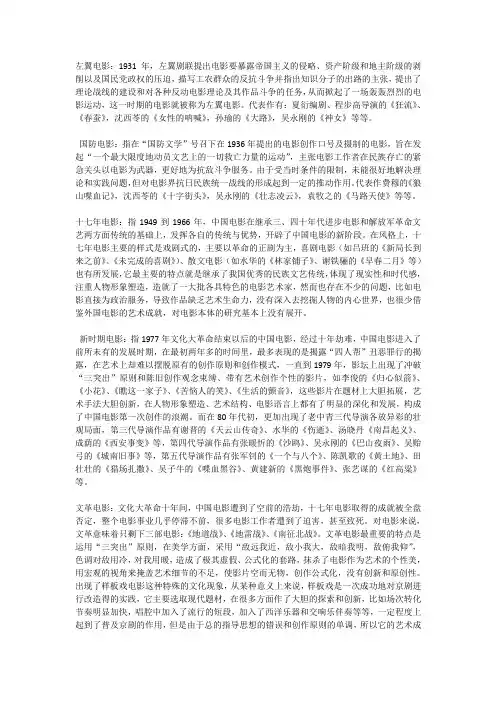

左翼电影:1931年,左翼剧联提出电影要暴露帝国主义的侵略、资产阶级和地主阶级的剥削以及国民党政权的压迫,描写工农群众的反抗斗争并指出知识分子的出路的主张,提出了理论战线的建设和对各种反动电影理论及其作品斗争的任务,从而掀起了一场轰轰烈烈的电影运动,这一时期的电影就被称为左翼电影。

代表作有:夏衍编剧、程步高导演的《狂流》、《春蚕》,沈西苓的《女性的呐喊》,孙瑜的《大路》,吴永刚的《神女》等等。

国防电影:指在“国防文学”号召下在1936年提出的电影创作口号及摄制的电影,旨在发起“一个最大限度地动员文艺上的一切救亡力量的运动”,主张电影工作者在民族存亡的紧急关头以电影为武器,更好地为抗敌斗争服务。

由于受当时条件的限制,未能很好地解决理论和实践问题,但对电影界抗日民族统一战线的形成起到一定的推动作用。

代表作费穆的《狼山喋血记》,沈西苓的《十字街头》,吴永刚的《壮志凌云》,袁牧之的《马路天使》等等。

十七年电影:指1949到1966年,中国电影在继承三、四十年代进步电影和解放军革命文艺两方面传统的基础上,发挥各自的传统与优势,开辟了中国电影的新阶段。

在风格上,十七年电影主要的样式是戏剧式的,主要以革命的正剧为主,喜剧电影(如吕班的《新局长到来之前》、《未完成的喜剧》)、散文电影(如水华的《林家铺子》、谢铁骊的《早春二月》等)也有所发展,它最主要的特点就是继承了我国优秀的民族文艺传统,体现了现实性和时代感,注重人物形象塑造,造就了一大批各具特色的电影艺术家,然而也存在不少的问题,比如电影直接为政治服务,导致作品缺乏艺术生命力,没有深入去挖掘人物的内心世界,也很少借鉴外国电影的艺术成就,对电影本体的研究基本上没有展开。

新时期电影:指1977年文化大革命结束以后的中国电影,经过十年劫难,中国电影进入了前所未有的发展时期,在最初两年多的时间里,最多表现的是揭露“四人帮”丑恶罪行的揭露,在艺术上却难以摆脱原有的创作原则和创作模式,一直到1979年,影坛上出现了冲破“三突出”原则和陈旧创作观念束缚、带有艺术创作个性的影片,如李俊的《归心似箭》、《小花》、《瞧这一家子》、《苦恼人的笑》、《生活的颤音》,这些影片在题材上大胆拓展,艺术手法大胆创新,在人物形象塑造、艺术结构、电影语言上都有了明显的深化和发展,构成了中国电影第一次创作的浪潮。

中国电影史(1)

第二节 三四十年代的中国电影

二、抗战电影

“七·七”事变,抗战全面爆发,国共合作形 成,不少编剧、导演和演员转入“中制”(中国 电影制片厂),拍出了一批抗战题材的影片,其 中的代表作有《八百壮士》等。

1938年月10月武汉陷落,“中制”迁往重庆, 拍出了《东亚之光》、《塞上风云》。在重庆还 有国民党官方领导的“中电”(中央电影摄制 场),拍出了《中华儿女》、《长空万里》。

第一节 中国的早期电影

二、“明星”与“联 华”

(2)新派的特点 新派导演受外来文化影响较多较深,他们的作品有如下特点: ①在取材上,倾向于城市小资产阶级的生活,多表现小资产阶级的 激进情绪和空幻理想; ②在艺术手法上,重视对人物性格的塑造和心理的刻画,比较注重 电影艺术本身的特征,叙事时重视镜头的运用。 新派影片较多地受知识分子和青年学生的喜爱。

》

和镜头的组接。

明星公司的代表人物有孙瑜、史东山、洪

《

深、欧阳予倩、卜万苍等。

故

都

主要作品有《故都春梦》、《野草闲花》 、

春 梦

《天涯歌女》 、《玉洁冰清》 等。

》

第一节 中国的早期电影

二、“明星”与“联 华3.”新派(以“联华”为代表)与旧派(以“明星”为代表)的特点

(1)旧派的特点 旧派导演多受传统封建文化的影响,其作品呈现以下两个特点: ①在题材上,偏向于农村或下层市民的生活,具有较浓的“醒世”、 “劝世”的说教性;注重曲折离奇的故事情节, “戏”的成分更多; ②在艺术手法上,采用通俗化的“直叙式”叙事,结尾往往是“大 团圆”的固定模式,带有中国传统小说和戏曲的叙事特征。 旧派电影比较受市民阶层的喜爱。

流 》

流》、《小城之春》等等。

《

中国电影史1

市场效益,以娱乐片为主,寓教于乐。 ❖ 导演作品: 中国第一部故事片《难夫难妻》, 第一部有声片《歌女红牡丹》, 第一部武侠片《火烧红莲寺》, 第一部反帝片《黑藉冤魂》, 第一部爱情片《劳工之爱情》, 第一部体育片《二对一》。

3、1908年意大利商人A·雷玛斯建起了一座可容 250人的虹口大戏院,这是上海正式修建的第 一座电影院。

4、中国第一家正式的电影公司“亚细亚影戏公 司”于1909年在上海成立,创始人是美籍俄裔 商人本杰明·布拉斯基

第一章 “影戏”——中国电影的奠基(1896——1931) 第二节 萌芽与探索(1905—1926)

❖ 1905年,中国最早的影片《定军山》; ❖ 1913年,中国最早的故事片《难夫难妻》; ❖ 20年代,中国电影进入快速发展期,重要影片有

《阎瑞生》、《劳工之爱情》、《孤儿救祖记》、 《火烧红莲寺》。

❖ 这一时期中国电影美学的特点:中国传统的经世 致用的实用主义艺术观、美国叙事的连续性、苏 联的对立冲突原则,以及中国古典美学的诗意融 贯一体。

❖ 开创了中国电影从现实社会生活和从戏剧舞台吸取创作养料 的传统;

❖ 1922年与张石川等人组成了明星影片公司,制作的影片多数

具有强烈的社会批判色彩和教化功能。

❖ 代表作品:《难夫难妻》、《孤儿救祖记》、《玉梨魂》;

第一章 “影戏”——中国电影的奠基(1896——1931) 第三节 “影戏”——中国主流电影传统的形成

第一章 第三节

“影戏”——中国电影的奠基(1896——1931) “影戏”——中国主流电影传统的形成

一、影戏传统的建立

❖ 影戏:30年代以前中国人对电影的通用名称。强调电影与戏 剧艺术的联系和共同点。

1中国电影发展史及中国电影节及奖项

中国电影发展史及中国电影节及奖项这个世界有了光,然后有了影。

电影是一种能够将光影关系玩弄得最出神入化的现代发明。

有人认为,如果要谈电影,就要上溯到我国汉代出现的灯影戏及之后出现的皮影戏。

但是,真正有意义的电影,不是发明自中国,而是科技发达的近代欧洲。

1895年12月28日,法国卢米尔兄弟在巴黎卡普辛路14号咖啡馆放映成功之后,正式标志着电影时代的来临。

既然中国与电影的发明无缘,那中国电影发展就由电影放映开始。

1896年,卢米尔兄弟雇用了二十个助手前往五大洲去放映电影。

就是这样,电影这种拥有艺术和商品双重价值的文化产品,在西方商人扩大市场商业策略推动下,传入了中国。

随后,很多欧美商人见中国的放映业有利可图,纷纷来华投资。

他们经营放映业,修建及发展连锁式影院,甚至在中国建立电影企业,摄制影片。

由1896年至二十世纪二十年代,虽然外商在中国电影市场占据了垄断地位,但亦阻止不了我国电影活动的开始。

1903年,德国留学生林祝三携带影片和放映机回国,租借北京前门打磨厂天乐茶园放映电影。

1905年,北京丰泰照相馆的任庆泰为了向京剧老旦谭鑫培祝寿,拍摄了一段由他主演的京剧《定军山》的部份场面。

中国电影一开始,就和中国传统的戏曲和说唱艺术结合起来,发展出一套独特的电影类型。

但是最早尝试拍摄这种电影类型的丰泰照相馆只属小本经营,算不上是电影机构。

直至商务印书局“活动电影部”的出现,才真正代表中国制片业的开始。

在这段期间,除了“商务”之外,先后出现的电影制片机构还包括由美商投资“亚细亚影戏公司”、“幻仙”、“中国”、“上海”、“新亚”等,由于他们的成员多是来自戏剧舞台,所以当时的电影题材和内容大多源于中国戏曲和文明戏。

此外,他们也开始拍摄剧情短片和长片,对电影这种艺术作最初步的探索和尝试。

中国电影诞生于1905年,历经了中国半封建、半殖民地时期,革命战争时期,新中国建设时期,文革时期,改革开放时期和全面建设小康社会新时期等各个历史阶段;经历了从无声到有声,从黑白到彩色,从模拟到数字,从传统到现代的技术变革进程。

中国电影史(1)

(二)领略电影的妙处 在上海、北京、天津等地的报章,也登载 了不少影戏上映的广告,告诉我们一百年前 的中国人,看到的是怎样的影像。1902年12 月7日出版的《中外日报》刊登的上海张园上 演新片的广告上,开列的影片目录中有《花 旗、法国大赛珍会》,即英法的世界博览会; 《美国大战哑非利加》,即美西战争;《中 国拳匪大战大沽口》,即中国的义和团事件。 这些刚刚发生不久的世界大事,已经通过影 戏放映,进入中国人的视线。

20

早期电影放映机

21

早期的电影放影机

22

如果说林则徐、魏源等是清末第一批睁开 眼睛看世界的人,他们的文字,对中国社会 产生了影响,那么,数十年后,作为“奇观” 的电影,则在更鲜活的细节和更繁复的层面 上,把世界直接摆在了中国观众的眼前。 1903年,雷玛斯接收了一个西班牙同籍朋 友转让的放映设备和影片,在上海招揽顾客, 电影生意越做越红火。在此后的十余年里, 他还逐渐建立起一个以连环影院为主体的托 拉斯组织雷玛斯游艺公司,所进行的电影放 映活动,在当时影响非常大。

11

播放影片

12

第一章 中国电影的起步:艰难 的拓荒 (1896—1931)

第一节 早期中国电影 一、开端(1896—1921) 二、初盛时期(1922—1926) 三、陷入困顿(1927—1931)

13

第一章 中国早期电影轨迹 一、大众电影寻梦 (一)一百年前,中国人开始电影放映活

动

1896年6月,上海徐园开始了富有历史意 义的中国的电影放映活动。徐园在上海苏州 河北的西唐家弄(今闸北区天潼路814弄35 支弄),是浙江富商徐棣山宅院之后花园。 徐氏父子徐棣山、徐凌云都是昆曲爱好者, “又一村”是其唱昆曲的地方。

15

由此,徐园内的“又一村”开始大张旗 鼓地放映起了“西洋影戏”。票价大洋四 角(相当于二百个铜板,当时可买六十个 烧饼),是后来北京放映电影的票价的五 倍。也许这次放映未必是中国电影放映的 第一次,但至少在迄今为止查证发现的史 料中,这是最早的经多方印证的记载。

第3章 中国电影史1

10

《奇袭白虎团》

导演:苏里 王炎

主演:

宋玉庆 方荣翔 谢同喜

1972年长春电影制片厂出品

2013-7-21

11

8亿人民只看8部“样板戏”的状况引起人民 群众的强烈不满。日理万机的周恩来总理顺 乎民意,于1973年元旦和中央政治局成员一 起接见部分电影工作者,指示尽快恢复故事 片生产。“文革”后期从1973年至1976年, 共摄制了76部故事片。

在拍摄过程中,江青一伙武断地要求电影工作 者按所谓“三突出”原则办事,强行规定在镜 头的数量与景别配置上,“所有人物要为主要 英雄人物让路”。结果,“样板戏电影”形成 了一套刻板僵化的模式,即“敌远我近,敌暗 我明,敌小我大,敌俯我仰,敌寒我暖”,无 论造型比例、光线色调、场面调度均不得3-7-21

导演:赵焕章

主演:王书勤

温玉娟

王玉梅

于绍康

马晓伟 获1982年第2届中国电影金鸡奖荣誉奖、最佳 音乐奖;获文化部1981年优秀影片奖;获1982 年第5届《大众电影》百花奖最佳影片奖。

42

上 海 主演:梁庆刚 电 王馥荔 影 制 钱勇夫 片 厂 丁 一 年

陈裕德

影片获文化部1983年优秀故事片奖一等奖; 1984年第7届《大众电影》百花奖最佳故事片 奖。

2013-7-21

45

第2届金鸡奖最佳故事片

《邻居》 导演:郑洞天 徐谷 明 主演:郑振瑶 黄凯 冯汉元 王培 王憧 1981年北京青年电 影制片厂

2013-7-21

46

第5届金鸡奖最佳编剧、最佳男主角

《高山下的花环》 1984 导演:谢晋 编剧:李凖 李存葆 主演:吕晓禾 唐国 强 盖克 何伟 童超

2013-7-21

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

精心整理中国电影史(一)第一章早期中国电影(1905—1931)一、草创1、开端⑴国产电影开端商务印书馆影戏部、中国影片制造公司、明星影片公司二、初盛景观1、《孤儿救祖记》❖✍1923年年底;明星公司推出❖✍导演:张石川;编剧:郑正秋❖✍主演:王汉伦——中国第一位女职业电影演员,曾有“悲剧明星”之誉❖✍影片严肃地涉及了当时的社会实际,表现手法具有较浓的生活气息,演技自然、亲切、朴素。

是中国第一部在商业和艺术上获得巨大双重成功的国产片。

❖✍其成功不仅从经济上挽救了明星公司,并使其从此成为中国早期举足轻重的制片结构,而且标志着民族电影业草创阶段的结束和初盛时期的到来。

作为一个电影“事件”,它所产生的最为直接的影响,便是促成了一个前所未有的“国产电影运动”。

2、“国产电影运动”特征:⑴制片机构的勃兴【最为显着的特征】着名的流派有“明星”、“长城”、“神州”、“上海”、“大中华百合”、“天一”这几个群体。

等;导演故事片:《梅花落》(1927)、《白云塔》(1928)、?《碎琴楼》(1928)、《热血忠魂》(1935,与张石川、徐欣夫、吴村等合作)等。

❖✍张石川(1889~1954):原名张伟通,字蚀川,浙江宁波人,导演。

他的影片更倾向于“处处惟兴趣是尚,以冀博人一乐”,较多的偏重于商业利益,以娱乐片为主。

张石川是买办(商人)出身,对其评价较低。

他是中国电影史上历来有争议的人物,有人认为他是个唯利是图的制片商,“处处唯兴趣是尚”的商业片导演、敌伪时期又沦为汉奸,是个不屑一提的人;也有人则认为他是中国电影的开拓者,为中国电影的发展作出了许多贡献。

代表作品:《孤儿救祖记》、《三笑》、《夜深沉》、《金粉世家》、《空谷兰》、《啼笑因缘》(一至六集)、《火烧红莲寺》(一至十八集)、《歌女红牡丹》(中国第一部有声片)、《一夜不安》、《横冲直撞》等。

三、20年代中期以后的三种商业电影现象⑴“古装片”——当时又称“稗史片”,基本上是根据旧文学素材改编拍摄的影片类型。

⑵“武侠片”——大多脱胎于坊间流行的传统侠义小说和当时报刊连载的武侠小说。

《火烧红莲寺》:明星公司拍摄;郑正秋编剧、张石川导演、董克毅摄影;3年共拍摄18年后改称联华影业公司,成为中国第一个集制片、发行、放映于一体的电影企业。

罗明佑:1900-1967,广东番禺人,生于香港,后迁居广州。

并任总经理。

联华合当时的明星、天一公司形成了三足鼎立的制片格局。

联华存在8年拍了近百部影片,大多严谨认真,给人耳目一新的感觉。

③“天一”——邵氏兄弟(邵醉翁、邵邨人、邵仁枚、邵逸夫)于1925年6月在上海虹口横浜桥成立,专门从事影片的摄制与发行。

1923年“明星”公司《孤儿救祖记》在12年中拍摄了无声故事片60余部,有声故事片35部,长短新闻片、纪录片15部。

三大公司不同的制片策略也为中国电影奉献了不同的艺术形态,“明星”是“长篇剧”的鼻祖、“联华”是“文艺片”的源头,而“天一”则把“稗史、神怪片”一脉发挥得淋漓尽致,这些影片的类型直至今日仍在延续。

1937年后,上海电影业因时局波动而变化,以“明星”消亡、“联华”解体、“天一”南迁为❖✍蔡楚生(1906—1965):代表作《都会的早晨》《渔光曲》《新女性》《迷途的羔羊》《一江春水向东流》等。

他编导的影片大都情节曲折、结构完整深刻地揭示了近代?中国的社会矛盾,控诉旧中国的社会、统治阶级的腐败,倾吐人民大众的心声。

二、新兴电影运动❖✍背景:是在外患和内忧日益加剧的情况下勃兴的。

1931年的“九一八”事变和1932年的“一二八”事变,已然将整个中华民族逼到了生死存亡的危险关头。

❖✍正式全面展开:1933年2月,中国电影文化协会在上海成立。

由郑正秋、孙瑜、洪深、田汉、夏衍等32人组成。

以“认清过去的错误”、“探讨未来的光明”、“建设新的银色世界”为指导思想,给今后的电影创作提出了“和整个社会文化运动协力前进”的明确目标。

❖✍发展:三个阶段①1933年:迅起❖✍良好起点:《三个摩登女性》——田汉编剧、卜万苍导演,“第一只报春之燕”《狂流》——夏衍编剧、程步高导演,“增添一抹浓郁的春色”、“中国电影新的路线的开始”❖✍中国左翼电影运动是从1932年开始,是由左翼文化运动延伸和发展,由进步文化工作者组成的“左翼作家联盟”,简称为“左联”,并延伸触角到电影界,这些作家表达出对电影问题的关切。

❖✍代表人物:夏衍、田汉、阳翰笙等❖✍代表作品:《狂流》、《养蚕》、《压迫》、《上海二十四小时》、《小玩意》、《女性的呐喊》等❖✍艺术特点:①注重社会意识的呈现,具有鲜明的理性分析色彩。

②注重典型环境中塑造典型人物。

四、软性电影❖✍1933年3月,刘呐鸥、黄嘉谟等人创办了《现代电影》周刊。

他们批评“字多影少”(台词对话多,镜头语言少),指责左翼电影是“内容偏重主义的畸形儿”,认为充满“干燥而生硬的说教”。

主张“电影是软件,应当是软性的”(第六期)。

❖✍代表作品:《花烛之夜》、《化身姑娘》、《人道》、《粉红色的梦》等1937—1945:一、“电影抗战”❖✍在国民党统治区,1938年,周恩来代表中国共产党参加军事委员会政治部的领导工作,歌舞片、侦探片、鬼怪片等三、其他补充:❖✍在日本占领区,日本帝国主义1937年8月21日在长春成立“满洲映画株式会社”(简称“满映”)。

后在北平(今北京)成立华北电影股份有限公司。

1939年于上海成立中华电影股份有限公司。

太平洋战争爆发后,日伪将新华等几家影片公司合并,成立中华联合制片有限公司(简称中联)。

1943年5月12日将以上电影机构合并,成立中华电影联合股份有限公司(简称华影)。

1945—1949:解放战争时期的中国电影:❖✍抗日战争胜利后,国民党宣传部和国防部分别接管了上海、北平、长春、南京等地的电影产业。

在解放区,1946年成立延安电影制片厂。

1946年10月在晋察冀军区成立华北电影队。

1946年长春解放后,中共中央东北局指派舒群、田方等人接管“满映”。

国初期电影创作的第一次大发展。

这一时期出了不少优秀影片,如《中华儿女》、《白毛女》、《钢铁战士》、《我这一辈子》等。

同时,私营厂的影片也是这一时期的重要成果。

《我这一辈子》《腐蚀》《关连长》(文华)、《乌鸦与麻雀》《我们夫妇之间》(昆仑)、等1950年《武训传》公映,受到欢迎。

1951年5月20日《人民日报》发表毛泽东亲自撰写的社论《应当重视电影<武训传>的讨论》,对电影《武训传》提出严厉的批判,紧接着全国开展对《武训传》的批判及其后的文艺整风运动,使建国初期电影第一次蓬勃发展的局面很快结束。

产生的原因:高涨的激情和旺盛的创造精神;党对电影事业的相对宽松而正确;广大文艺工作者长期积累的结果。

②1956年前后的第二次发展:1956年5月,毛泽东提出了“百花齐放,百家争鸣”的方针。

1956年10月至11月,文化部电影局在北京召开各制片厂厂长会议,重点讨论贯彻“双百”方针,改革电影体制的问题,这就是着名的“舍饭寺会议”。

原因:为迎接建国10周年,建党40周年,“献礼片”的契机,再次激起创作热情。

标志:59年9月25日-10月24日国庆新片展映共推出新片35部,故事片17部。

几乎全部都是彩色片。

内容:这些影片题材广阔,风格新颖,形式多样,而且在思想艺术上以及在技术上都突破了过去的水平,向前跃进了一大步。

艺术成就:将时代的精神融入革命历史题材之中;创作方法与时代精神一致;艺术质量普遍提高,新生力量迅速成长。

存在问题:脱离实际的表达,形成一种套子;不能真正的深入生活,挖掘生活;对电影的各种艺术形式的挖掘较少。

1959年新片展览月是第三次发展的标志。

好影片有《我们村里的年轻人》、《林则徐》、《林家铺子》、《风暴》、《青春之歌》等。

同时,反右倾运动开始和三年自然灾害开始。

电影的生产再次出现停顿。

④60年代初期的发展(1961年6月-1963年12月)从1961年6月到1963年12月间,一个电影创新高潮正在形成。

具体是:(1)向生活的各个方面拓展;(2)艺术上大胆突破;(3)风格、样式上也比较丰富多彩。

3、1959年是50年代中国电影发展的最高峰,艺术特点:(1)反映历史真实,将时代精神溶入革命题材之中;(2)创作方法与时代相一致;(3)影片艺术质量普遍提高,新生力量迅速成长。

4、60年代初期电影创作的艺术特点:强烈地追求创新。

当时夏衍提出反对电影中的“四多”(直、露、多、粗),周扬同志要求电影“四好”(好故事、好演员、好镜头、好音乐),瞿白音的“创新独白”影响深远。

三、“十七年”中国电影的几种主要样式:1、就风格样式而言,“十七年”的中国电影主要是戏剧式的电影,其中数量最多、成就最大、占主导地位的是革命的正剧:如《林则徐》、《风暴》、《青春之歌》、《红色娘子军》。

革命的正剧这类影片的基本特点:(1)影片的题材、内容直接表现人民的革命斗争生活,不是一般的情节剧的儿女情长或爱情故事。

(2)这类影片要正面塑造英雄形象,如林则徐、聂(3)造就了一批各具特色的电影艺术家;(4)继承了我国优秀的民族文艺传统,创造出一批不同风格样式的、群众喜闻乐见的、具有中国特色的影片。

五、“十七年”电影存在的问题:(1)电影直接为政治服务;(2)没有深入挖掘人物内心世界;(3)很少借鉴国外电影的艺术成就;(4)对电影本体的研究基本没有展开。

六、“十七年”培养的电影艺术家(导、表、摄、美等举例说明):1、电影剧作家:海默、林杉、于敏、李准、梁信、孙谦、马烽等。

2、摄影艺术家:北影厂——朱今明、钱江、聂晶、高洪涛四位大师;上影厂——吴蔚云、黄绍芬、许琦、周达明、罗从周、陈震祥、沈西林等;长影厂——王启民、王春泉等。

3、电影美术艺术家:池宁、韩尚义、丁辰、秦咸等。

4、电影导演艺术家:北影厂——成荫、崔嵬、水华、凌子风、谢添、谢铁骊等;上影厂——沈浮、吴永刚、孙瑜、黄佐临、张骏祥、汤晓丹、桑弧,《新儿女英雄传》等第四章?“文革”时期的电影(1966—1976)?一、“三突出”创作原则“在所有人物中突出正面人物;在正面人物中突出英雄人物;在英雄人物中突出主要英雄人物。

”二、样板戏电影❖✍八个“样板”戏:现代京剧——《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》、《奇袭白虎团》、《海港》【注:在当时,现代京戏取消了“小生”、流派,只有行当】芭蕾舞剧——《白毛女》、《红色娘子军》《钢琴伴唱<红灯记>、钢琴协奏曲<黄河>、革命交响音乐<沙家浜>》❖✍在样板戏电影中形成的一套电影语言:“敌远我近,敌暗我明,敌小我大,敌俯我仰。

”三、重拍片。