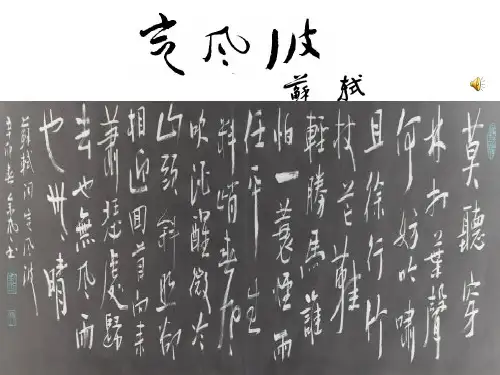

苏轼《定风波》(公开课)[1]讲课讲稿

苏轼《定风波》优秀公开课上课讲义

“轻”

心情的轻松,无官一身轻

“竹பைடு நூலகம்芒鞋” “马”

闲散江湖 奔波官场

“竹杖芒鞋 轻胜马”

两者对比,隐喻闲散 江湖胜过奔波官场

诗人被贬黄州,为什么 内心还会感到轻松呢?

因为可以过一种没有官场束缚的无拘 无束的生活,所以内心轻松。

• “得罪以来,深自闭塞,扁舟草履,放浪山水 间,与樵渔杂处,往往为醉人所推骂,辄自喜 渐不为人识。” ——苏东坡《答李端书》

苏轼 在许多信里反复叮嘱友人“看 讫,火之”,他在黄州城东开垦了十 亩荒地,田旁筑一茅屋,辛勤躬耕, 自得其乐。

“在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。这 种成熟是一种不再需要对别人察颜观色的 从容,一种终于停止向周围申诉求告的大 气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了 偏激的淡漠,一种无须伸张的厚实,一种 并不陡峭的高度”。

莫听―――> 超然外物 何妨―――> 镇定自如 吟啸且徐行——> 潇洒闲适、超旷达观 谁怕―――> 向风雨挑战的倔强 任―――>见出自若、自信的胸襟

上片:描写苏轼面对风雨的心理 感受,表现了词人面对苦难的旷达 超脱精神。

咬文嚼字

• 1.“竹杖芒鞋轻胜马”。最生动是哪个字?

这个“轻”字并非指行走之轻快,分明指心情的

轻松,大有“无官一身轻”之意,与“眼边无俗物,

多病也身轻”(杜甫《漫成二首》之一)中的

“轻”字亦同。

• 2.“谁怕 ?一蓑烟雨任平生”。哪个字最洒脱 ?

• “任”有听凭之意,但任风雨漫天,任乱云飞渡,

我自岿然不动。 潇洒镇静中,有几分倔强、几分抗争 “的一心蓑。烟有雨点任啸平傲生江”湖是的说味即道使一。生顶笠披蓑出没于风雨之

• 料峭春风:带几分寒意的东风。 • 「斜照相迎」,也透露着喜悦的情绪。词序

(精品教案)定风波讲课稿

(精品教案)定风波讲课稿精心整理的定风波讲课稿,希翼可以帮助到大伙儿。

1、教材的地位和作用:《定风波》是人教版一般高中课程标准实验教科书语文必修4第二单元的第2课《苏轼词两首》中的第二首。

那个单元学习宋词本单元挑选的四位词人的作品兼顾了豪放与婉约的两种风格,《苏轼词两首》基本上苏轼因乌台诗案被贬黄州之后的作品其中的《定风波》词人以道中遇雨,雨具先去,所以淋雨的日子小事,表达了乐观、淡然、自适的人一辈子态度学习该词有利于学生掌握诗词鉴赏办法,提高学生对古典诗词的鉴赏能力,陶冶性情。

2、教学目标、重难点依照教学大纲中高中语文教学应“让学生了解课文涉及的重要作家作品知识、能感觉形象、品味语言这一要求,确立了本课的教学目标:1、了解词人苏轼生平与思想及其重要作品。

2、学习经过“知任论世”鉴赏诗歌的办法。

3、学习词中的艺术表现手法。

4、明白作者旷达、乐观的情怀。

在此基础上,我确定本课教学重点和难点在于体味词中所表现出的苏轼的人一辈子态度。

教法:本课拟采取提咨询法、说解法、点拨法相结合的教学方式提咨询法,逐步引导,逐渐深入,调动学生学习积极性作为一种传统文学形式,词与作者的生平境遇是分别开的,要明白词作中所隐含的传统文化心态必须记忆一具探索的过程,需要在教师的指导和说解下探索。

学法:1、朗读和默读相结合的办法诗词贵在吟诵,经过反复的朗读,理由在于对词这跳跃性、象征性极强的文学形式的同意必须通过一具由形式到内涵的过程诵读有利于学生经过揣摩词的音韵、情感,从而体味和把握诗歌的深层意蕴。

2、合作探索法,调动学生思维,学生相互讨论,主动鉴赏诗词,自个儿处理文本,提高鉴赏能力。

预习要求:为了提高课堂效率,布置学生在课前诵读该词,结合注解和序了解该词的要紧内容,了解苏轼其人。

环节一:导入新课:多媒体展示,列出有关苏轼的资料让学生推测是哪一位词人。

目的是引起学生的兴趣,集中学生的注意力,并且也介绍了作者,为下面的知人论世鉴赏办法做铺垫。

2024年《定风波》录播课公开课课件

《定风波》录播课公开课课件一、引言《定风波》是我国唐代著名诗人苏轼的代表作之一,以其豪放激昂的词风、深刻的思想内涵和独特的艺术魅力,在我国古典诗词中占有重要地位。

为了更好地传承和弘扬中华优秀传统文化,提高广大诗词爱好者的鉴赏能力和创作水平,特开设《定风波》录播课公开课。

本课件旨在通过对《定风波》的深入剖析,使学员全面了解这首词的背景、意境、艺术手法和思想内涵,从而提高诗词鉴赏能力和创作水平。

二、《定风波》背景介绍1.作者背景:苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,四川眉山人,北宋时期文学家、书画家、政治家、思想家。

其文学成就卓越,诗词、散文、书画均有很高的造诣,是文学史上公认的“全才”。

2.创作背景:《定风波》作于宋神宗元丰五年(1082年),苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州团练副使。

这首词是苏轼在黄州时期创作的,反映了他身处逆境,仍坚定信念,积极向上的精神风貌。

三、《定风波》全文及鉴赏1.全文:莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

2.鉴赏:(1)意境:上片描绘了词人在风雨中从容前行,抒发了作者旷达、洒脱的人生态度;下片以春风、山头斜照等景象,表达了作者超然物外、随遇而安的情怀。

(2)艺术手法:本词运用了丰富的修辞手法,如拟人、对比、夸张等,使词句更具表现力。

同时,通过对自然景象的描绘,抒发了作者内心的情感。

(3)思想内涵:本词反映了苏轼身处逆境,仍坚定信念,积极向上的精神风貌。

词中“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”一句,展现了作者在风雨中从容前行的形象,寓意着面对困难和挫折,要有坚定的信念和乐观的态度。

四、《定风波》艺术价值及影响1.艺术价值:《定风波》以其豪放激昂的词风、深刻的思想内涵和独特的艺术魅力,成为我国古典诗词中的佳作。

这首词在表现手法、情感抒发和思想内涵等方面,都具有很高的艺术价值。

定风波试讲稿

定风波一、引言定风波,是中国古代文学中著名的一首词,由唐代文学家苏轼创作。

这首词以描写自然景物为主线,以抒发内心情感为核心,展现了诗人在风雨交加的自然环境中的豪情壮志和悲愤情怀。

本文将详细探讨定风波的词作特点、语言特色、文化内涵、艺术价值以及对后世影响等方面内容。

二、定风波的词作特点定风波是苏轼晚年创作的一首长篇词,因其形式独特、语言精练而备受赞誉。

其词作特点主要有以下几个方面:1. 构思独特定风波以金陵城楼和黄鹤楼为主要背景,融入了苏轼的家国情怀和政治抱负。

词中通过自然景物的描写,表达了苏轼心中的不平和痛苦,同时展现了他在逆境中的坚韧意志。

2. 形象生动苏轼善于运用生动的形象描写,通过对风雨的描绘,展示出风云变幻中主人公的坚定和执着。

将风波比作挥之不去的心魔,表达了诗人内心的矛盾和愤怒。

3. 语言优美苏轼在定风波中运用了丰富的修辞手法,如对偶、夸张、借代等,使词作语言优美、表达精准。

通过对自然景物的描绘,将情感和意境融为一体,给人以美的享受。

4. 内容深刻定风波在描写自然景物之余,还融入了苏轼对社会和人生的思考。

通过对官场现实和政治腐败的剖析,抒发了苏轼对时代状况的不满和无奈。

三、定风波的语言特色定风波在语言表达上有许多独特之处,主要体现在以下几个方面:1. 借景抒发情感苏轼通过对自然景物的描写,借以抒发自己的情感和思想。

如通过描绘风雨交加的景象,表达了对人生坎坷和社会现实的无奈之情。

2. 豪情壮志和悲愤情怀定风波中融入了苏轼豪情壮志和悲愤情怀。

他通过对黄鹤楼和江山的颂扬,表达了自己追求理想和抱负的决心,同时也流露出对国家命运的担忧和沉痛之情。

3. 双关和隐喻苏轼在定风波中巧妙运用了双关和隐喻的手法,使词作更具深意和诗意。

如「人生如梦,一尊还酹江月」中的「梦」既可指一时的欢愉,也可指人生的短暂;「江月年年,人情几度」中的「年年」暗示了岁月的流逝和人事的变换。

四、定风波的文化内涵定风波作为一首经典的古代词作,蕴含着丰富的文化内涵。

苏轼《定风波》(公开课) 优质课PPT文档共18页

56、死去何所道,托体同山阿。 57、春秋多佳日,登高赋新诗。 58、种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴 理荒秽 ,带月 荷锄归 。道狭 草木长 ,夕露 沾我衣 。衣沾 不足惜 ,但使 愿无违 。 59、相见无杂言,但道桑麻长。 60、迢迢新秋夕,亭亭月将圆。

谢谢你的阅读

❖ 知识就是财富 ❖ 丰富你的人生

71、既然我已经踏上这条道路,那么,任何东西都不应妨碍我沿着这条路走下去。——康德 72、家庭成为快乐的种子在外也不致成为障碍物但在旅行之际却是夜间的伴侣。——西塞罗 73、坚持意志伟大的事业需要始终不渝的精神。——伏尔泰 74、路漫漫其修道远,吾将上下而求索。——屈原 75、内外相应,言行相称。——韩非

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

人教版苏轼《定风波》(公开课)一等奖优秀课件2024新版

原文朗读

通过教师范读、学生自读、集体 诵读等方式,引导学生熟悉文本 ,感受苏轼《定风波》的音韵之 美。

字词讲解

对文中的重点字词进行解释,如 “莫听”、“何妨”、“吟啸” 、“徐行”等,帮助学生理解文 本含义。

文本结构分析与写作特点

文本结构

分析《定风波》的上下两片结构,引 导学生理解作者如何通过描绘自然景 象和自身行为来表达内心情感。

学史上占有重要地位。

该词通过描绘自然景象和人物心态的细 腻变化,表达了作者对人生的独特感悟 和豁达态度,对后世产生了深远影响。

《定风波》的艺术成就不仅体现在词藻 的华美和意象的丰富上,更在于苏轼成 功地将自己的人生体验与普遍的人生哲 理相结合,使得这首词具有超越时空的

普遍意义。

04

知识拓展与文化内涵

苏轼简介

苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,号东坡 居士,世称苏东坡、苏仙、坡仙,汉族,眉州眉山(今四川 省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋文学家、书法家、美食 家、画家,历史治水名人,苏洵之子。

教学目标与要求

01

02

03

知识目标

了解苏轼及其作品;掌握 《定风波》的背景、主题 及艺术特色。

人教版苏一轼等《奖定优风秀波课》件(公开课)

contents

目录

• 课程介绍与背景 • 文本解读与赏析 • 苏轼生平与创作背景 • 知识拓展与文化内涵 • 互动环节与课堂实践 • 课程总结与延伸阅读

01

课程介绍与背景

定风波背景及作者简介

《定风波》背景

苏轼的《定风波》写于他被贬黄州后的第三年。通过野外途 中偶遇风雨这一生活中的小事,于简朴中见深意,于寻常处 生奇警,表现出旷达超脱的胸襟,寄寓着超凡脱俗的人生理 想。

《定风波》公开课教案

《定风波》公开课教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《定风波》。

(2)分析并掌握诗中的意象、意境和表现手法。

(3)了解苏轼的生平背景及其在文学史上的地位。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《定风波》。

(2)学会欣赏古典诗词,提高审美情趣。

(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受苏轼豪放洒脱的个性和超然物外的精神境界。

(2)领悟人生的真谛,树立积极向上的人生态度。

(3)传承和弘扬中华优秀传统文化。

二、教学重点1. 诗文内容的理解与背诵。

2. 诗中意象、意境和表现手法的分析。

3. 苏轼生平背景及其文学地位的了解。

三、教学难点1. 诗中深层含义的解读。

2. 古典诗词鉴赏能力的培养。

3. 批判性思维的锻炼。

1. 导入新课(1)简要介绍苏轼的生平背景。

(2)阐述《定风波》的创作背景。

2. 自主学习(1)让学生自主阅读《定风波》,理解诗文内容。

(2)要求学生背诵诗文,感受诗词的韵律美。

3. 合作探讨(1)分组讨论,分析诗中的意象、意境和表现手法。

(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 深入解读(1)讲解诗文中的难点、重点。

(2)引导学生领悟诗文的深层含义。

5. 欣赏与评价(1)让学生谈谈对《定风波》的欣赏之情。

(2)评价苏轼的文学地位及其对后世的影响。

6. 总结拓展(1)对本节课的教学内容进行总结。

(2)提出拓展性问题,激发学生的学习兴趣。

五、课后作业1. 背诵《定风波》。

2. 结合课内所学,课外阅读苏轼的其他诗词作品。

1. 情境教学法:通过多媒体展示《定风波》的意境画面,引导学生进入诗词所描绘的情境,增强学生的审美体验。

2. 启发式教学法:提问引导,激发学生思考,培养学生自主学习的能力。

3. 合作学习法:分组讨论,鼓励学生互相交流、分享,提高学生的合作意识。

4. 案例分析法:以苏轼的生平为例,让学生了解其人格魅力,从而更好地理解其诗词作品。

《定风波》公开课教案

《定风波》公开课教案一、教学目标1、了解苏轼的生平经历和创作背景,理解《定风波》所表达的思想情感。

2、赏析词中的意象和语言,体会苏轼豁达超脱的胸襟。

3、掌握词的艺术特色,提高学生的诗词鉴赏能力。

二、教学重难点1、教学重点(1)理解词的内容,把握词人的情感变化。

(2)赏析词中的艺术手法,如象征、对比等。

2、教学难点体会苏轼在词中所展现的人生态度和哲理思考。

三、教学方法诵读法、讲授法、讨论法、多媒体辅助教学法四、教学过程(一)导入新课同学们,在我们的人生旅途中,难免会遇到风雨和挫折。

当面临困境时,我们该如何应对呢?今天,让我们一起走进苏轼的《定风波》,看看这位文学巨匠在风雨中有着怎样的心态和感悟。

(二)作者简介及创作背景1、苏轼(1037 年 1 月 8 日—1101 年 8 月 24 日),字子瞻、和仲,号铁冠道人、东坡居士,世称苏东坡、苏仙,汉族,眉州眉山(四川省眉山市)人,祖籍河北栾城,北宋著名文学家、书法家、画家。

2、这首词写于宋神宗元丰五年(1082 年)春,当时苏轼因“乌台诗案”被贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使。

在黄州期间,苏轼经常到城外的赤壁矶游览,写下了一系列脍炙人口的作品。

《定风波》就是他在一次出游途中遇雨所作。

(三)朗读全词,整体感知1、教师范读,学生注意字音、节奏和语调。

2、学生自由朗读,初步体会词的情感。

3、指名朗读,其他学生进行评价。

(四)文本赏析1、上阕莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

(1)“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,这两句词描绘了怎样的场景?体现了词人怎样的心态?(学生讨论回答)明确:这两句描绘了词人在风雨中不慌不忙,吟咏长啸,缓缓前行的场景。

体现了词人面对风雨时的坦然和从容。

(2)“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?”这句词中,“竹杖芒鞋”和“马”有什么象征意义?(学生思考回答)明确:“竹杖芒鞋”象征着词人简单朴素的生活,“马”象征着官场的富贵和繁华。

定风波公开课一等奖课件

苏轼在《定风波》中如何运用象征手法来表达自 己的情感?

问题三

从《定风波》中,你领悟到了哪些人生哲理?

小组讨论:如何从个人角度理解《定风波》

小组内成员分别阐述自己对《定 风波》的独特理解,探讨苏轼在 词中所表达的情感、意境和人生

观念。

分享自己在阅读过程中的感受和 体会,交流彼此对这首词的不同

解读。

写作特点

详细分析了苏轼在《定风波》中 运用的写作手法,如借景抒情、 寓情于景、对比等,展现了苏轼 高超的文学造诣。

意象描绘与审美体验

意象描绘

课件通过具体词句,引导学生想象和 感受词中的意象,如“莫听穿林打叶 声”、“一蓑烟雨任平生”等,帮助 学生深入理解词意。

审美体验

结合苏轼的其他作品及时代背景等元 素,引导学生体会《定风波》中的审 美意境,感受苏轼豁达、超然的人生 态度。

崇尚自然

中国古代文学作品中,常常表现出对 自然的崇敬和敬畏,认为自然是宇宙 间最高法则。

借景抒情

天人合一

中国古代哲学强调天人合一思想,认 为人类与自然是一体的,应当顺应自 然规律。

古代诗人常常借助自然景物来表达内 心情感,如山水诗、田园诗等。

西方自然主义文学流派及特点

客观描绘

自然主义文学强调对现实的客观 描绘,通过细腻的笔触刻画自然

03

李清照

南宋婉约派词人代表,作品多 写离情别绪和个人身世之慨,

风格清新婉丽。

04

艺术手法探讨

修辞手法运用

01

02

03

比喻

通过生动的比喻,将抽象 的情感、景象等具象化, 使读者产生共鸣。

拟人

赋予自然景物以人的情感 、动作,增强诗歌的生动 性和感染力。

2024版苏轼《定风波》优秀公开课课件

contents •苏轼与《定风波》背景介绍•《定风波》文本解读与赏析•《定风波》艺术特色分析•苏轼在文学史上的地位和影响•《定风波》跨文化对比研究•课堂互动环节与拓展延伸目录苏轼生平及文学成就文学成就书法和绘画《定风波》创作背景及历史意义创作背景历史意义诗歌散文词作030201苏轼其他代表作品欣赏原文呈现与注释解读原文呈现注释解读意象描绘与审美体验意象描绘审美体验引导学生通过想象和联想,感受词中所表现的意境美、情感美,培养学生的审美情趣和审美能力。

主题思想探讨及价值意义主题思想探讨词中所表达的主题思想,如面对人生风雨的豁达态度、追求心灵自由的精神境界等。

价值意义分析词中所蕴含的人生哲理和价值取向,如坚韧不拔、乐观向上的人生态度,以及追求真理、自由、独立的精神品质。

同时,引导学生思考这些价值意义在现实生活中的体现和意义。

结构巧妙与层次丰富上下片呼应时空交错线索清晰语言优美且富有感染力音韵和谐炼字精准全词音韵和谐,读起来朗朗上口,富有音乐美感。

比喻生动表现手法独特,意境深远寓情于景苏轼通过描绘自然景象来抒发自己的情感,达到了情景交融的艺术效果。

象征手法词中的自然景象往往具有象征意义,如“风雨”象征人生中的挫折,“斜阳”象征晚年的落寞等。

意境深远全词意境深远,通过对自然景象的描绘和情感的抒发,表达了词人对人生的独特感悟和追求。

对后世文学创作的影响和启示丰富了文学题材01创新了文学表现手法02倡导了文学个性化03在中国文学史上的重要地位代表了北宋文学的最高成就对唐宋八大家的影响对中国古代文化的传承和发展苏轼作品传播与接受情况在当时的传播情况在后世的传播和接受情况不同文化背景下的《定风波》解读东方文化视角西方文化视角中西方诗歌比较视野下的《定风波》主题比较与西方诗歌中的类似主题相比,《定风波》更强调内心的自我超越与精神的自由,而非对外部世界的抗争。

艺术手法比较苏轼在《定风波》中运用了典型的东方诗歌艺术手法,如借景抒情、象征等,与西方诗歌的直抒胸臆、夸张等手法形成鲜明对比。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

频遭贬谪,一生历典八州,身行 万里,走过无数穷山恶水,却都处 如天堂,他说“此心安处是吾家”

苏轼被无数小人中伤下狱,朋友 背叛,同道反目,见识了人世间万千 丑态却说“眼前见天下无一不是好 人”。他这样描述自己的一生: “载歌载舞,深得其乐”,可见苏 轼是潇洒超俗的,乐观开朗的,旷 达的。

❖一门三父子,都是大文豪。诗赋传 千古,峨眉共比高。苏轼与父苏洵。 弟苏辙合称“三苏”;

❖与欧阳修并称“欧苏”,是“唐宋 八大家”之一;

旷世奇才

❖ 诗歌清新豪健,善用夸张、比喻,在艺术 方面独具风格,与黄庭坚并称为“苏黄”;

❖ 词开豪放一派,对后代很有影响,与辛弃 疾并称为“苏辛”;

❖ 书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔 丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、 米芾、蔡襄并称“宋四家”;

总结

❖ 《定风波》这首词虽从下雨写到雨停,但 其意不在写遇雨的经历,而在通过遇雨的 经历、通过眼前生活中的平常景象,表达 自己的生活体验、处世态度和人生感悟, 表达自己坦荡的胸襟、开朗的个性和乐观 的精神。词以“曲笔”(自然风雨和人生 风雨双写)写“胸臆”(超旷的气度和潇 洒的人格)塑造了一个履险如夷、忧乐两 忘、祸福不惊、任天而动的自我形象。

定风波

苏轼

学习目标

1.感受词人的形象,体会作者豁 达的胸怀;

2.理解作品的思想内容,体会词 中包含的人生哲理;

3.学习本词的表现手法。

诗词背景

❖这首词作于宋神宗元丰五 (1082),此时苏轼因乌台诗案 被贬谪黄州已近三年。在这遭受 严重政治迫害后的几年里,苏轼 内心当然有忿懑和痛苦的一面, 但他却始终能以超人的旷达心态 泰然处之。这首《定风波》就表 现了苏轼当时“泰然处之”的心

❖余秋雨说:“没有黄州被贬, 一道天光就不能射向天际”。

❖《定风波》体现词人在自然风 雨中镇定自若,在仕途风险中坦 然处之,在痛苦中旷达自解等一 复杂而深邃的情致及旷达的情怀。

作者在词中运用什么表现手法表 现了他的人生态度?

❖运用一语双关的手法,将自然 界的风雨和人生的风雨相类比。

❖以小见大,以生活小事件中见 出人生大哲理。

新课导入

❖ 贬到杭州,他说“我本无家更安住, 故乡无此好湖山”。

❖贬到黄州,他说:“长江绕郭知鱼 美,好竹连山觉笋香”。

❖贬到惠州,他说:“日啖荔枝三百 颗,不辞长作岭南人”。

❖贬到儋州,他说:“九死南荒吾不 悔,兹游奇绝冠平生”。

才华横溢的苏轼

❖苏轼(1037-1101),字子瞻,号东 坡居士,眉州眉山人。北宋文学家、 书画家、政治家

“回首向来萧瑟处,归去。也无风雨也无 晴”,词人在大自然微妙的一瞬所获得 怎样的一种顿悟和启示?

A“风雨”比喻词人生中的逆境, “晴”比喻春风得意的顺境。

B人生有顺逆,有成败,有荣辱, 有福祸。但无论处于何种境地,我 们都要以坦然而超脱的心态去对待, 风雨改变不了苏东坡,也改变不了 我们。

归纳小结

“料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却 相迎” 三句给我们怎样的人生启示?

A阳光总在风雨后。

B也许正当我们感到绝望的时候,希望和转 机已经在前面等着我们了。

C失败和成功是一对孪生兄弟,失败来了, 成功还会远吗。

D祸兮福所倚,福兮祸所伏

E阴雨之后必有阳光,生活中要充满乐观和 希望。

讨论:“回首向来萧洒处,归去,

料峭春风吹酒醒,微冷, 山头斜照却相迎

❖料峭春风:人生的逆境 政治的风雨

❖ 山头斜照:人生的希望

❖ 刚才还在风雨中行进,现在迎着自己的却是山 头斜阳。自然界忽晴忽雨,变化不定,也是暗 示了政治舞台上的晴雨也是升沉不定,社会上 政局犹如自然界气候一样,令人变幻莫测。

❖ 作者于挫折中看到希望,于逆境中看到曙光, 不让这暂时的挫折和逆境左右自己的心情。

挑 轻松 神态 战 欢快 自若

9

“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且 徐行。”这两句明写诗人道中遇 雨时置风雨于不顾、吟啸徐行的 镇定态度,暗示他在政坛风雨中 遭贬后仍泰然处之的心态。“莫 听”有外物不足萦怀之意,“何 妨”见俏皮的挑战色彩。

竹杖芒鞋轻胜马

❖作者在这里为什么说“竹杖芒鞋” 比“马”轻呢?你认为这里的“竹 杖芒鞋”和“马”有什么深刻含义 吗?

也无风雨也无晴”的表层含义和深层含 义❖“. 回首向来萧洒处,归去,也无风雨也无

晴。”这三句表面上似乎是说,回头往刚 才遇雨的地方看去,回去,对我来说,既 没有晴天,也没有雨天;实际上,“萧洒 处”隐喻宦途风雨,“归去”是用陶渊明 的“归隐”之意,而“也无风雨也无晴” 则是说,有了归隐之心也就无所谓什么宦 海的风雨或晴天了。显然,这里的主要心 态是旷达,主要意向是隐逸。

ห้องสมุดไป่ตู้

赏析诗词 解读小序

三月七日,沙湖道中遇雨。雨 具先去,同行皆狼狈,余独不觉。 已而遂晴,故作此。 时间:1082年3月7号 地点:沙湖道中 人物:同行、余 事件:遇雨 已而遂晴 感觉:狼狈 不觉

面对这突如其来的雨, 苏轼是如何做的呢?

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

置之不理 雨大

无所畏惧 气定神闲

❖轻

心情的轻松 无官一身轻

❖竹杖芒鞋 闲散

❖马

奔波

❖竹杖芒鞋轻胜马两者对比,隐喻

一蓑烟雨任平生

❖思考:“烟雨”是否仅指自然界的烟 雨?“任”字表现了作者怎样的心境? 烟雨:自然界的风雨 政治的风雨 任: 镇定 洒脱 从容 旷达

序言“雨具先去”又何来“蓑”?

“一蓑烟雨任平生。”这一句不是写眼前景, 而是想心中事,因为“雨具先去”,当时并无 蓑衣.