土壤水动力学复习笔记

(土壤学讲义)第5章土壤水

第五章土壤水第一节土壤水的类型及土壤水分含量的测定第二节土壤水的能态第三节土壤水的运动第一节土壤水的类型及土壤水分含量的测定一、土壤水分类型(一)吸湿水(紧束缚水)1、定义:由于固体土粒表面的分子引力和静电引力对空气中水汽分子的吸附力而被紧密保持的水分。

2、性质:其厚度只有2-3个水分子层,无溶解力、不导电、不能自由移动,也不能为植物利用。

3、大小:决定于土壤质地、腐殖质等影响决定于大气的湿度和温度当空气相对湿度达95%—100%时,土壤吸湿水量可达最大值,这时称为最大吸湿量。

(二)膜状水(松束缚水)1.定义:指当吸湿状态土粒与液态水接触时,还可再吸附一层很薄的水膜,称其为膜状水。

2.性质:其厚度可达到几十个水分子,部分可以被植物吸收利用,移动极为缓慢。

3.大小:决定于土壤的比面以及土壤溶液浓度。

膜状水达最大时的土壤含水量叫最大分子持水量。

(三)毛管水1、定义:由土壤毛管孔隙的毛管引力所保持的水分,称为毛管水。

2、类型:(1)毛管上升水定义:指地下水随毛管上升而被保持在土壤中的水分,称为毛管上升水。

最大水量称为毛管持水量。

毛管上升水与地下水位有水压联系:地下水位适当作物吸收地下水位过深作物不能吸收地下水位过浅作物受湿害(2)毛管悬着水定义:指在地下水位很深的地区,降雨或灌水之后,由于毛管力保存在土壤上层中的水分称为毛管悬着水。

当毛管悬着水达到最大数量时的土壤含水量叫田间持水量。

性质:毛管水是土壤中可以移动的、对植物最有效的水分,而且毛管水中还溶液解有可供植物利用的易溶性养分。

大小:与土壤质地、腐殖质含量及结构状况有关。

(四)重力水定义:指土壤含水量超过田间持水量时,多余水分受重力支配向下渗透,这部分水分叫重力水。

土体全部孔隙都充满水,这时土壤含水量叫饱和持水量(全持水量)。

二、土壤含水量的表示方法(一)质量百分数即土壤中水分的质量与干土质量的比值勤。

(二)容积百分数即单位土壤总容积中水分所占的容操作分数,又称容积湿度、土壤水的容积分数。

《地下水动力学》复习要点

内容主要有:(1)渗流理论基础;(2)地下水向河渠的稳定运动;(3)地下水向完整井的稳定运动;(4)地下水向完整井的非稳定运动;(5)地下水向边界附近井的稳定和非稳定运动。

重点考核地下水运动的基本概念、基本原理和方法。

题目类型有名词解释、判断题、作图题和计算题等,其中计算题占试题总分数的65%。

《地下水动力学》复习要点第一章 渗流理论基础一、基本内容1、基本概念:多孔介质、贮水率、贮水系数(弹性给水度)、渗流、渗流速度及与实际速度关系、水头(位置水头、测压管水头)、水力坡度、渗透系数、渗透率、导水系数、各向异性介质、各向同性介质、均质与非均质、水流折射原理、流网、dupuit 假设、第一类边界条件、第二类边界条件等2、基本定律:达西定律及适用范围3、描述地下水运动的方程:渗流连续性方程、承压水运动的基本微分方程、潜水运动的基本微分方程、越流含水层地下水非稳定流运动方程4、定解条件(初始条件、边界条件),数值方法基本思想二、要求1、理解并掌握上述概念和理论2、用达西定律分析水头线的变化或根据流网分析水文地质条件变化;3、给定水文地质条件,能正确画出反映地下水运动特点的流网图;4、给定水文地质模型和水文地质条件,写出反映地下水运动的基本方程(给定假设条件,建立数学模型,包括初始条件、边界条件)第二章 河间地块地下水的稳定运动一、基本内容有入渗时河间地块潜水的稳定运动问题(水文地质模型、假设条件、数学模型、流网、任意过水断面流量、分水岭移动规律、水头线)、无入渗时潜水的稳定运动、承压水的稳定运动,水在承压—无压含水层中的运动,非均质含水层中水的运动问题。

二、学习要求根据给定问题的水文地质条件,用相关公式计算过水断面流量或水位。

三、常用公式 1、承压含水层(达西定律) l H H m m kq 21212++= x lH H H H 211--= 2、无入渗潜水含水层(达西定律)l h h h h k q 21212-+= x lh h h h 2122212-+= 3、有入渗时潜水 wx wl l h h k q +--=2122221 )(22122212x lx kw x l h h h h -+-+= 4、分水岭位置 l h h w k l a 222221--= 5、其它流动问题(水平层状含水层、非均质含水层、承压—无压含水层、厚度或水流厚度沿流向变化等)第三章 地下水向完整井的稳定运动一、 基本概念:完整井、不完整井、水井及周围水位(水头)、稳定井流条件(定水头边界、越流、入渗补给)、井损与水跃、影响半径与引用影响半径、叠加原理、均匀流及平面或剖面流网二、学习要求1、掌握地下水向承压水井和潜水井运动问题的假设条件、数学模型、平面或剖面流网特征2、利用有关公式计算抽水量、降深或利用抽水试验资料(已知降深或水位),求含水层参数(导水系数或渗透系数)3、应用叠加原理地下水向完整井群的稳定运动问题。

土壤物理知识点总结图解

土壤物理知识点总结图解一、土壤颗粒性质1. 土壤颗粒组成土壤由砂、粉砂、壤土和粘土组成,颗粒大小依次减小。

2. 颗粒形态土壤颗粒的形态多种多样,有圆形、角形、片状等。

3. 颗粒结构土壤颗粒的结构有单粒结构、胶结结构、复合结构等。

二、土壤孔隙结构1. 孔隙分类土壤孔隙包括毛管孔隙、颗粒间隙和大孔隙。

2. 孔隙特征毛细管作用使土壤中的水分能上升,在土壤中形成一种特殊的溶液吸附现象,使土壤能保持一定量的水分。

3. 孔隙组成毛细管作用和颗粒结构使得土壤中有多样化的孔隙组成。

三、土壤水分运动1. 土壤中的水分形态土壤中的水分主要包括毛细吸附水、毛管水和重力水。

2. 水分运动过程水分在土壤中的运动主要有渗流、毛细吸附运动和重力排水等。

四、土壤气体运动1. 土壤中的气体土壤中的气体主要包括氧气、二氧化碳、氮气等,它们对土壤有着重要的影响。

2. 气体运动规律土壤中的气体运动与水分运动联系紧密,同时还受温度、湿度等因素的影响。

五、土壤热量传导1. 热量传导的方式土壤中的热量主要通过传导、对流和辐射传导等方式进行。

2. 土壤热力学性质土壤的热导率、热容量等热力学性质对热量传导具有重要的影响。

六、土壤质地与结构1. 土壤质地土壤质地主要指土壤中砂、粉砂和粘土的含量比例,它对土壤的肥力和透水性等具有重要影响。

2. 土壤结构土壤结构可分为状结构、团粒结构、板状结构等,不同的土壤结构对土壤的通透性、保水性等有重要影响。

七、土壤物理性质与植物生长1. 土壤物理性质对植物生长的影响土壤的通透性、保水性、含氧量等物理性质对植物生长有着直接的影响。

2. 土壤改良通过改良土壤的物理性质,可以提高土壤的肥力、改善土壤的透气性和透水性,促进植物生长。

通过以上内容的学习,对土壤物理知识有了更全面的认识。

在实际的土壤改良和农业生产过程中,对这些知识的理解和掌握将发挥重要作用。

同时,也希望通过图解和详细解释,能更好地帮助读者理解和应用这些知识。

土壤学第三版复习要点总结

土壤学复习1,土壤的概念p3土壤是地球陆地表面能生长绿色植物的疏松表层。

2,土壤的主要功能p4(1)生产功能——人类农业生产的基地(2)生态功能——陆地生态系统的基础(3)环境功能——环境的缓冲净化体系(4)工程功能——工程基地与建筑材料(5)社会功能——支撑人类社会生存和发展的最珍贵的自然资源3,土壤的物质组成和各种比例类型p18土壤矿物质是土壤的主要物质组成,其余为有机质,土壤微生物。

元素含量顺序:氧硅铝铁钙钠钾镁钛氢土壤的矿物组成:原生矿物和次生矿物。

原生矿物是直接来源于母岩的矿物,其中岩浆岩是其主要来源。

次生矿物则是由原生矿物分解转化而来的。

原生矿物主要是硅酸盐和铝硅酸盐,常见的有石英、长石、云母、辉石、角闪石、橄榄石4,粘土矿物p20粘土矿物分为:(1)层状硅酸盐粘土矿物基本结构单位:硅氧四面体、铝氧八面体两种晶片的配合比例不同可构成1:1(高岭石)、2:1(蒙脱石)、2:1:1三种晶层同晶替代现象:组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。

同晶替代的结果使土壤产生永久电荷,能吸附土壤溶液中带相反电荷的离子。

土壤中粘土矿物的类型和数量与土壤肥力的关系很大。

硅酸盐粘土矿物的种类及一般特征:(1)高岭组1:1型,非膨胀性,电荷数量少,胶体特性较弱(2)蒙蛭组2:1型,膨胀性大,电荷数量大,胶体特性突出(3)水化云母组2:1型,非膨胀性,电荷数量大(4)绿泥石组2:1:1型,同晶替代现象较普遍,颗粒较小(2)非硅酸盐粘土矿物氧化铁、氧化铝、水铝英石、氧化硅5,土壤有机质p29种类:微生物、动植物残体、半分解物质、腐殖质(腐殖物质和非腐殖物质)土壤有机质含量高于百分之二十为有机质土壤,反之则为矿质土壤。

耕作土壤表层的有机质通常低于百分之五。

腐殖化过程:各种有机化合物通过微生物的合成或在原植物组织中聚合转变为组成和结构比原来有机化合物更为复杂的新的有机化合物的过程。

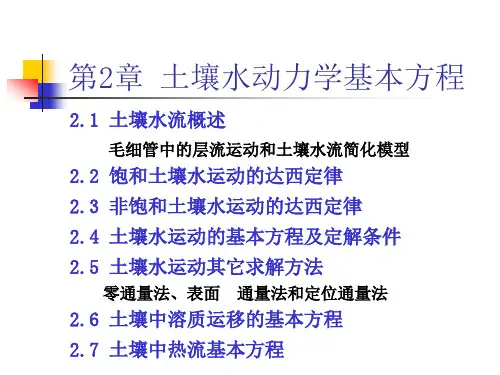

第2章_土壤水动力学基本方程

2.3非饱和土壤水运动的达西定律

2.3.3非饱和导水率的数学表达

含水量为 s Δ ,最大半径为 R1的毛管排空。 2 2 Δ M 1Δ M 1 i 1,2,, M 1 对一般情况 K s iΔ K s Δ 2 w g j 2 w g j i 1 h2 2 h2 j j 2 M M M 又

K s iΔ K s i M2 K s i 1,M , M 1 2, 1 Ks Δ1 M 1 例题2.1 2 2 j 1 h 2 2 w g j 1 h j j j 1 h j

j i 1 h 2 j

Δ 1 1 1 g 2 j i 1 h2 2 i h j w j j

H h z h 1 J w K h K h K h z z z

2.3非饱和土壤水运动的达西定律

2.3.2 Buckingham-Darcy通量定律

Buckingham-Darcy通量定律也可写成: 符号相反, 向下为正

非饱和流与饱和流的比较: 共同之处:都服从热力学第二定律,都是从水势高的地 方向水势低的地方运动。 不同之处: ①土壤水流的驱动力不同。 饱和流的驱动力是重力势和压力势;

非饱和流的是重力势和基质势。

②导水率差异 非饱和导水率远低于饱和导水率;当基质势从0降低到 -100kpa时,导水率可降低几个数量级,只相当于饱和导 水率的十万分之一。 ③土壤空隙的影响土壤。在高吸力下,粘土的非饱和导 水率比砂土高。

16~40cm/d

〉100cm/d

中

很高

40~100cm/d

高

2.3非饱和土壤水运动的达西定律

绝大多数田间和植物根区的土壤水流过程都处 在非饱和状态。非饱和流研究为土壤物理学最 活跃的研究领域之一。 2.3.1 非饱和流与饱和流的比较

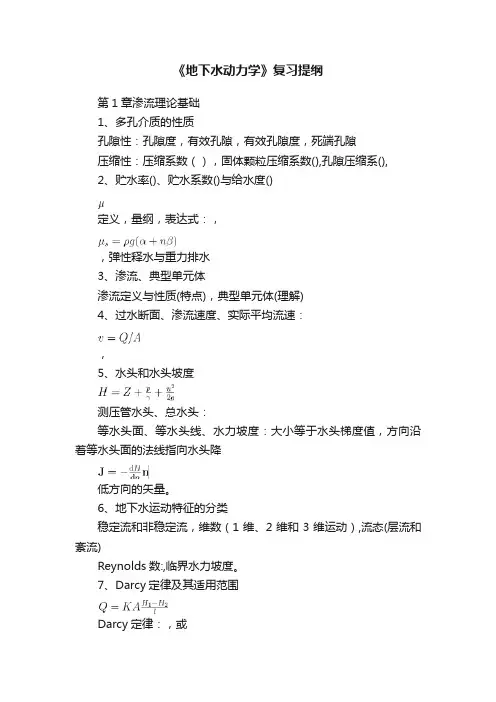

《地下水动力学》复习提纲

《地下水动力学》复习提纲第1章渗流理论基础1、多孔介质的性质孔隙性:孔隙度,有效孔隙,有效孔隙度,死端孔隙压缩性:压缩系数(),固体颗粒压缩系数(),孔隙压缩系(),2、贮水率()、贮水系数()与给水度()定义,量纲,表达式:,,弹性释水与重力排水3、渗流、典型单元体渗流定义与性质(特点),典型单元体(理解)4、过水断面、渗流速度、实际平均流速:,5、水头和水头坡度测压管水头、总水头:等水头面、等水头线、水力坡度:大小等于水头梯度值,方向沿着等水头面的法线指向水头降低方向的矢量。

6、地下水运动特征的分类稳定流和非稳定流,维数(1维、2维和3维运动),流态(层流和紊流)Reynolds数:,临界水力坡度。

7、Darcy定律及其适用范围Darcy定律:,或微分表示:,,,矢量表示:Darcy定律适用范围:Reynolds数判别,起始水力坡度()8、渗透系数、渗透率和导水系数渗透系数定义,影响渗透系数的因素,渗透系数与渗透率关系:,导水系数,单宽流量,量纲9、非线性运动定律Forchheimer公式、Chezy公式10、岩层透水特征分类均质、非均质岩层,各向同性和各向异性。

渗透系数张量:,主渗透方向11、水流折射和等效渗透系数渗流折射定律与分析,层状岩层等效渗透系数:水平:,垂直:12、流网流线与迹线,流线方程:流函数,流函数的全微分:,流函数性质流网与性质,流网的应用13、渗流的连续性方程:14、承压水运动的基本微分方程:三维:各向异性介质:坐标轴方向与主渗透方向一致时:有源汇项:各向同性介质:柱坐标:轴对称问题:二维:或坐标轴方向与主渗透方向一致时:或稳定流:微分方程的右端项等于零。

15、越流含水层中地下水非稳定运动的基本微分方程越流、越流含水层(半承压含水层)微分方程:坐标轴方向与主渗透方向一致时:均质各向同性介质:有源、汇项:越流系数、越流因素。

16、潜水运动的基本微分方程Dupuit假设、适用范围Boussinesq方程一般方程:三维流时微分方程同承压水流微分方程。

土壤学笔记(二):土壤孔隙与土壤水土壤学笔记(三):离子交换吸附、氧化还原反应和土壤养分

土壤学笔记(二):土壤孔隙与土壤水土壤学笔记(三):离子交换吸附、氧化还原反应和土壤养分(30)土壤孔隙、土壤容重和土壤三相比土壤总体积包括土壤固体(土壤颗粒)的体积和土壤孔隙的体积,孔隙度是土壤孔隙占土壤总体积的比例,土壤孔隙中包括土壤水分和土壤气体。

一定体积土壤的干重=土壤(干)容重×土壤总体积=土壤(土粒)密度×土壤固体的体积(不计算土壤空隙中气体的质量)由于,土壤(土粒)密度×土壤固体的体积=土壤(干)容重×土壤总体积所以,土壤固体(土粒)的体积/土壤总体积=土壤(干)容重/土壤(土粒)密度而,土壤总体积=土壤固体的体积+土壤空隙的体积所以,土壤固体(土粒)的体积/土壤总体积=1-土壤孔隙度=土壤(干)容重/土壤(土粒)密度所以,土壤孔隙度=1-土壤(干)容重/土壤(土粒)密度土壤(土粒)密度一般在2.6-2.7g/cm3之间,一般取2.65,当然如果密度大的成分含量多(比如铁的氧化物),密度会增加;反之,密度小的成分(比如有机质)含量多,密度会减少。

土壤固体占比(体积比)=土壤(干)容重/土壤(土粒)密度=1-孔隙度,土壤液体占比=体积含水量,土壤气体占比=孔隙度-体积含水量(31)土壤容积含水量=土壤水的体积/土壤总体积(即土壤的液相占比)土壤质量含水量=土壤中水的质量/土壤干重又因为,土壤干重=土壤总体积×土壤干容重,所以,土壤质量含水率=土壤中水重/土壤干土重=土壤中水重/(土壤总体积×土壤干容重),由于,水的比重是1,在数量上,土壤中水重/土壤总体积=土壤中水的体积/土壤总体积=土壤体积比含水率。

所以,土壤质量含水率=土壤体积比含水率/土壤干容重。

或者说,土壤体积含水率=土壤质量含水率×土壤干容重(32)土壤水存在土壤孔隙中,按照土壤水分形态学的观点,土壤水包括吸湿水、附着水、毛管水和重力水。

毛管水又包括上升毛管水和悬着毛管水(33)四个重要的特征含水量分别是吸湿系数(风干土)、凋萎系数(水吸力15巴)、田间持水量(水吸力1/3巴)和饱和含水量(0巴)(34)水分入渗的主要动力是重力,水在土壤孔隙中与重力相平衡的主要作用有毛管吸力(表面张力)、范德华力、氢键,乃至化学键(库仑力,水合离子与土壤胶体之间的作用)(35)按照土壤水分运动学的观点,在土壤水分的连续体系中,水总从势能高的地方向势能低的地方运动。

土壤学期末复习知识点总结

土壤学期末复习知识点总结土壤学是研究地球表层固体部分的形成、发展和功能的一门学科,它是地球科学的重要组成部分之一、下面,我将对土壤学的重点知识点进行总结。

一、土壤的形成与发育1.土壤的定义及主要组成:土壤是由岩石经过物理、化学和生物作用作用下形成的,含有有机质、无机质、水分、气体和生物体等成分的固体地球表层。

2.土壤形成的主要因素:母岩、气候、生物、地形和时间是影响土壤形成的主要因素。

其中,母岩决定土壤的物质组成;气候影响土壤水分和温度条件;生物通过根系和分解有机物质等活动促进土壤形成;地形和时间影响土壤的堆积和发育速度。

3.土壤发生的过程:土壤发生分为物理作用、化学作用和生物作用三个方面。

物理作用包括冲刷、风化、膨胀、收缩和淋溶等;化学作用主要包括氧化、水解、交换、溶解和沉淀等;生物作用包括植物的根系作用、土壤动物的活动和微生物的作用等。

4.土壤发育因素的评价指标:(1)土壤剖面的形态及土壤的层次性,即土壤剖面的土层结构与层次及土壤特征。

(2)土壤化学性质,如有机质、可交换性离子、土壤酸碱度等。

(3)土壤物理性质,如容重、质地、结构、持水性等。

5.土壤分类与命名:土壤分类是将土壤按照一定的标准进行划分与命名。

常见的土壤分类体系有国际土壤分类法(ISCS)和中国土壤分类法(CCS)。

二、土壤的基本性质1.土壤质地:指土壤颗粒的粒径分布和比例。

质地的主要组分有砂、粉砂、粘土等。

2.土壤结构:指土壤颗粒的空间排列方式。

常见的土壤结构类型有团聚结构、块状结构、柱状结构等。

3.土壤容重:指单位体积土壤的质量。

容重是反映土壤致密程度和通气性的重要指标。

4.土壤孔隙度:指土壤中未被固体颗粒填充的空隙体积与总体积的比值。

孔隙度是影响土壤保水能力和透气性的重要因素。

5.土壤有机质:土壤有机质是由植物和动物残体、分泌物以及微生物产生的物质组成的。

有机质对土壤的肥力、结构和水分保持起着重要作用。

6.土壤酸碱度:土壤酸碱度指土壤中酸性或碱性物质的含量。

水文学原理复习资料

包气带类型: 厚型、薄型、过渡型

土壤水作用力 1. 分子力:土壤颗粒表面的分子对水分子的吸引力称为分子力。

与孔隙度、土壤颗粒大小有关 2. 重力 3. 毛管力:由土壤中毛管现象引起的力称为毛管力,也即使液体在管内上升的湿润力。

毛管上升高度

土壤水类型(1)束缚水 1、吸湿水是土壤孔隙中的水汽在土粒的吸附力为

3.1-1000MPa时的吸引下,而被吸附于土粒表面上的水。

(不易移动、不易蒸发,接近固态水的性质,导电性极弱,无溶解能力,不能被作物吸收利用) 2、膜状水是具有吸湿水包围层的土壤颗粒与液态水接触时,形成包裹在土壤颗粒外围的水膜(粘滞性较大,无溶解性,移动速度缓慢)(2)自由水 1、毛管水在土壤中借毛管力作用而保持在土壤孔隙中的水。

是能被作物吸引利用的最主要的土壤水分。

2、重力水在重力作用下能自由在土壤中运动的水。

毛管悬着水:在地下水埋藏较深,地下水不能向作物根系分布层补给水分的条件下,由于降雨或灌溉渗入土壤并在毛管力作用下保持在上部土层毛管孔隙中的水。

毛管上升水:沿着毛管上升的水分。

田间持水量(Field capacity):当毛管悬着水达到最大值的土壤含水量。

在数量上它包括全部吸湿水、膜状水和毛管悬着水。

吸湿系数(最大吸湿量):当空气相对湿度达到饱和时,吸湿水的含量达到最大值,此时的土壤含水率。

分子持水水率:随着膜状水的水膜厚度加大,所受的引力将逐渐减小,以至逐渐过渡到自由的液态水。

当膜状水达最大值时的土壤含水率,叫分子持水率,约为吸湿系数的2-4倍。

《土壤学》课程笔记

《土壤学》课程笔记第一章:什么是土壤?1.1 土壤的重要性与功能土壤不仅是地球表面的一个物理层,它还是一个动态的生态系统,具有多种重要性和功能:- 生命支持系统:土壤是植物生长的基础,为植物提供必需的养分、水分和栖息地,从而支撑着地球上绝大多数生物的生命活动。

- 水循环的关键参与者:土壤是大气降水的主要接收者,通过渗透、蒸发和径流等过程参与水循环,维持水文平衡。

- 养分循环的枢纽:土壤是生物地球化学循环的核心,包括碳、氮、磷、硫等元素的循环,这些元素是所有生命体必需的。

- 环境净化器:土壤具有过滤、吸附、降解和转化污染物质的能力,有助于保护地下水和地表水质量。

- 土壤保持文化遗产:土壤记录了地球历史和人类活动的信息,是自然和文化遗产的一部分。

1.2 一方水土养一方人土壤的特性直接影响着一个地区的生态环境、经济发展和人类生活方式:- 地域性:不同地区的土壤类型和特性不同,这决定了当地的植被类型、农作物种植模式和农业生产效率。

- 文化影响:土壤条件影响人类居住模式、饮食习惯和传统技艺,如稻田文化、葡萄种植文化等。

- 经济发展:土壤资源丰富与否直接影响地区经济的发展,如农业、矿业和旅游业等。

1.3 土壤的概念与土壤学内容土壤是由矿物质、有机质、水分、空气和生物组成的复杂混合体,具有以下特点:- 物理性质:土壤的物理性质包括质地、结构、孔隙度、水分和温度等。

- 化学性质:土壤的化学性质涉及pH值、养分含量、阳离子交换量、有机质含量等。

- 生物性质:土壤是地球上生物多样性最丰富的栖息地之一,包括微生物、昆虫、植物根系等。

土壤学内容主要包括:- 土壤的形成与演变:研究土壤如何从母质经过生物、气候和时间的作用形成,以及土壤剖面的发育过程。

- 土壤分类:根据土壤的形态、性质和发生特性,将土壤划分为不同的类型。

- 土壤的物理、化学和生物性质:研究土壤的物理结构、化学成分和生物活动对土壤功能的影响。

- 土壤肥力和植物营养:探讨土壤如何提供植物生长所需的养分,以及如何通过施肥等手段提高土壤肥力。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

[1]土壤水动力学是许多学科的基础,它的研究涉及农田水利学、水文学、地下水文学、水文地质学、土壤物理学、环境科学等学科。

1)合理开发和科学管理水资源;2)调控农田墒情,促进农业节水;3)土壤改良和水土环境的改善。

[2]土壤各个指标,计算意义,相互关系。

土壤—是由矿物质和生物紧密结合的固相、液相和气相三相共存的一个复杂的、多相的、非均匀多孔介质体系。

定性指标—质地、结构。

定量指标–孔隙度、密度、含水率、饱和度等。

[3]含水率。

体积含水率:θv =Vw /V0重量(质量)含水率:θg =mw /ms饱和度:w=Vw/Vv贮水深度:h=Hθ(量刚为L)主要测定方法:称重法(烘干法)、核技术测量:中子仪,γ射线仪、电磁测量:时域反射仪(TDR)、核磁共振测量、热脉冲测量、遥感测量:大面积地表含水率;[4]水分常数。

吸湿水,束缚在土粒表面的水汽,最大吸湿量(吸湿常数);薄膜水,吸湿水外层连续水膜,最大分子持水量,(薄膜水不能被植物吸收时)凋萎系数;毛管水,土壤孔隙(毛管),水气界面为一弯月面,分毛管上升水、毛管悬着水,田间持水量(毛管悬着水达到最大),田持;重力水,大孔隙中的水,饱和含水率。

农业生产中常用的水分常数:田间持水量(field (moisture) capacity):农田土壤某一深度内保持吸湿水、膜状水和毛管悬着水的最大水量。

凋萎系数(wilting coefficient):土壤中的水分不能被根系吸收、植物开始发生永久凋萎时的土壤含水率,也称凋萎含水率或萎蔫点。

土壤有效含水量(available water content of soil):土壤中能被作物吸收利用的水量,即田间持水量与凋萎系数之间的土壤含水量。

土壤含水率与水分常数的应用:估计水分对植物生长的影响;计算灌溉水量;根据土壤水分的动态变化估算腾发量(地面蒸发+植物蒸腾)[5]土水势(Soil water potential):可逆、等温地从特定高度和大气压下的纯水池转移极少量水到土壤中某一点时单位数量纯水所做的功。

定义土壤中任一点的单位数量土壤水分的吉氏自由能与标准参考状态下自由能的差值为该点的总土水势,ψ=ψp+ψT+ψs+ψm+ψg 土水势=压力势+温度势+溶质势+基质势+重力势,标准状态下ψ=0,将单位数量的水分从标准状态移动到另一状态时,如果环境对土壤水做功,ψ>0;如果土壤水对环境做功,ψ<0。

重力势:地球重力场对土壤水作用的结果;大小:取决于土壤水相对于参考面的高度;势能:Eg=±Mgz。

压力势:压力场中压力差的存在而引起的;大小:取决于水压与大气压之差;势能:Ep=VΔp;饱和地下水:地下水面以下深度h,ψp≥0;非饱和土壤水:气孔连通:ψp=0,封闭未充水孔隙:气压势(目前考虑较少)。

基质势:由土壤基质对土壤水的吸持作用(毛管作用、吸附作用)所产生,自由水被土壤吸持后,自由能降低,土水势减小(0→负值),ψm≤0,饱和-非饱和水分运动研究中:负压势h土壤基质对土壤水分吸持作用:与土壤含水量有关,ψm~θ(土壤水分特征曲线);基质势的测定:张力计(负压计)法,砂性漏斗法,压力仪法,离心机法,稳定土壤水分剖面法。

溶质势:土壤溶液中溶质对土壤水分综合作用的结果,渗透试验(半透膜试验):溶质的存在降低了水的势能,ψs≤0单位体积土壤水的溶质势:ψs=-(c/M)RTc :溶液浓度(g/cm3);M :溶质摩尔质量(g/mol),c/M :溶液摩尔浓度(mol/cm3),R:摩尔气体常数,8.314 MPa cm3/mol K,T:热力学温度(K)。

土壤:不存在半透膜,一般不考虑溶质势;需要考虑溶质势的情况:植物根系吸水,植物细胞渗流,水汽扩散。

温度势:温差;大小:ψT =-SeΔT,Se:单位数量土壤水分的熵,不易定量描述;温差对土壤水分运动影响不大,因此一般不考虑温度势;温度对土壤水分运动的影响:温度影响水的物理化学性质(粘滞性、表面张力、渗透压等),从而影响基质势、溶质势和土壤水分运动参数,温度决定水的相变和热特性参数。

其他分势:荷载势:土壤承受荷载,湿润势:膨胀土在饱和状态下产生的土水势。

小结,一般情况下:土壤水:ψ=ψm±z,地下水:ψ=h±z,存在半透膜时:考虑溶质势。

[6] 基质势(土壤水吸力)随土壤含水率而变化,其关系称为土壤水分特征曲线(Soil watercharacteristic curve )或土壤持水曲线(Soil water retention curve)土壤水分特征曲线反映了土壤水和土壤基质间的相互作用:高吸力:以吸附作用为主,低吸力:以毛管作用为主。

基本形状,土壤饱和: s=-ψm=0,对土壤施加一定吸力,吸力较小时无水分排出,含水率维持饱和值,当吸力增加至某一临界值sa 后,土壤水分开始排出,含水率减小。

sa 称为进气值;一般地,粗质地的砂性土壤或结构良好的土壤,其Sa 较小;相反,细质地的粘性土壤,其Sa 较大;吸力不断增大,含水率不断减小。

土壤质地:相同吸力下,不同土质的含水率差别较大;土壤的粘粒含量越高,同一吸力条件下土壤的含水率越大;相同含水率对植物的有效性不同。

土壤结构:土壤压实后,孔隙度减小,大孔隙减少,饱和含水率减小,中等孔隙增加,小孔隙变化不大;一般的,土壤的粘粒含量越高,同一吸力条件下土壤的含水率越大。

温度:温度升高:水的粘滞性、表面张力下降,基质势增大(基质吸力减小);土壤水分变化历史:脱湿,吸湿。

土壤水分特征曲线并非单值曲线,主脱湿曲线(土壤从饱和到干燥过程曲线称为主脱湿线)、主吸湿曲线(土壤从干燥到饱和过程曲线称为主吸湿线 )、扫描曲线(土壤从部分湿润开始排水或从部分干燥到吸湿过程线 )。

相同吸力下脱湿过程的含水率较大;砂土滞后现象明显。

滞后现象在粗质的土壤于低吸力范围内最为明显;孔隙排水时的吸力较它们充水时吸力大得多。

土壤水分特征曲线的应用,进行土壤吸力S 和含水率θ之间的换算。

间接地反映出土壤中孔隙大小的分布。

可用来分析不同质地土壤的持水性和土壤水分的有效性。

应用数理方法定量分析土壤水分运动时,水分特征曲线和比水容量C 都是必不可少的重要参数。

[7] Darcy 定律的微分形式三维:梯度:Darcy 定律的适用范围:小Re 数层流:与粘滞力相比,惯性力作用可以忽略不计。

在紊流状态下,通量与水势梯度呈非线性关系;对于颗粒极细的土壤:克服一定的初始水头差才能发生流动;一般情况下,Darcy 定律有效。

饱和导水率Ks:综合反映了多孔介质对流体流动的阻碍作用,多孔介质的基质特征:质地、结构…;流体物理性质:粘滞性、密度…;实验室测定:现场测定:双环入渗试验,Guelph 渗透仪,抽水试验。

1907年:Edgar Buchkingham 将Darcy 定律推广到非饱和土壤水:饱和:q =-K s ▽H →非饱和:q =-K (θ) ▽ψ,q =-K (ψm ) ▽ψ q =-K (θ) ▽(ψm ±z ) ,驱动力:土水势(重力势+基质势)梯度不能笼统地说水由高处流向低处,或湿处流向干处。

导水率:小于饱和导水率,是基质势(含水率)的函数。

非饱和导水率随基质势(含水率)的减小而减小的原因:部分孔隙充气,随着含水率的降低,实际过水面积减小;随着含水率的降低,较大孔隙排水,土壤水在较小的孔隙流动,水流阻力增大,实际流速减小;小孔隙弯曲程度增加非饱和导水率的影响因素:与土壤质地有关,(Ex: Miller&Gardner,1962)湿润情况下:砂性土K>粘性土K ,干燥情况下:砂性土K<粘性土K ;与土壤结构有关,(Ex: 渠底夯实;农田表面结皮 ),土壤干容重增大,K 减小;K 与含水率关系受滞后作用影响较小,但与基质势(or 吸力)关系则受滞后影响。

[8]不同形式基本方程的特点:混合方程是一般形式;θ方程:数学处理,适用于均质非饱和土壤,扩散率D 的变化比K 小;ψm 方程:可用于饱和-非饱和流动、土壤分层等情况;K 的变化范围大,数值计算时需要特别处理以保证质量守恒;以x 或z 为因变量的基本方程:简单情况下的解析解和半解析解。

初始条件:所研究问题初始状态,即初始时刻自变量在研究区域上的分布对于θ型方程,需已知(x,y,z,0)=0(x,y,z)对于ψm 型方程,需已知m(x,y,z,0)=m0(x,y,z)或写作: h (x,y,z,0)=h0(x,y,z)边界条件,一般分为三类:第一类边界条件(变量已知边界Dirichlet 条件)对于θ型方程,θ(x,y,z,t)=θ1(x,y,z,t) (x,y,z) ∈Γ1 对于ψm 型方程,h(x,y,z,t)=h 1(x,y,z,t) (x,y,z) ∈Γ1 Γ1为一类边界区域 举例: 地面薄层积水入渗时,地表可视为一类边界条件;土壤下边界若选在潜水面处,潜水位不变时常视为一类边界条件第二类边界条件(水流通量已知边界Neuman 条件)◆ q =-K (θ) ▽(ψm ±z ) )()(z )(D 2t q K =+∂∂-Γθθθ ◆ 垂向一维: )()(z )(2t q h K h h K =+∂∂-Γ 举例:通量为零的情况:如不透水边界、无蒸发入渗的边界 ;通量已知的情况:降雨、灌溉、蒸发强度已知第三类边界条件(水流通量随边界上的变量变化而变化的情况 )◆ 321zααα=+∂∂f f ◆ 举例: 当土壤蒸发强度为表土含水率(基质势)函数的情况b a )(z )(D 3+=+∂∂-ΓθθθθK b h f h K h h K +=+∂∂-Γ)( a )(z )(3 零通量面法:零通量面--当水势梯度为0,该处通量为0,则该处为零通量面分类:单一聚合型零通量面;单一发散型零通量面;多个零通量面。

由于零通量面为已知通量(零)断面,若t1和t2时段内零通量位置不变,则根据两时刻的土壤含水率观测值,可计算出时段内任一断面处流过的土壤水通量。

[9] 入渗:水分进入土壤的过程。

积水条件下的干土入渗:分区:,饱和区,过渡区,传导区,湿润区;饱和区、过渡区一般不存在;积水条件下的干土入渗:积水后,表土含水率很快增加到θ0 (<θs );地表处含水率梯度由大变小,t 足够大时地表含水率不变;地表入渗率逐渐减小;湿润锋不断下移,含水率变化平缓。

入渗率i :单位时间内通过单位面积的入渗水量(地表水通量),mm/min, mm/h, mm/d ,累积入渗量I :从入渗开始到某一时刻通过单位面积的总水量,mm 。

入渗过程的影响因素:供水速率P (降水强度…)、土壤入渗能力f ,P<f ,入渗率i 取决于供水速率P (通量控制);P>f ,入渗率I 取决于入渗能力f (剖面控制),超过f 的部分产生地表积水、径流(超渗产流)。