第五章汉代法律制度

第5章 汉代法律制度

《韩非子·五蠹》: 韩非子·五蠹》

直躬, 其父窃羊,而谒之吏。令尹曰: 直躬,“其父窃羊,而谒之吏。令尹曰:‘杀 以为直于君而曲于父,报而罪之” 之。’以为直于君而曲于父,报而罪之”; 鲁人从君战,三战三北。仲尼问其故,对曰: “鲁人从君战,三战三北。仲尼问其故,对曰: 吾有老父,身死莫之养也。 仲尼以为孝, ‘吾有老父,身死莫之养也。’仲尼以为孝, 举而上之” 举而上之”。 结论: 结论: 以是观之,夫君之直臣,父之暴子也…… ……父 “以是观之,夫君之直臣,父之暴子也……父 之孝子,君之背臣也。 之孝子,君之背臣也。

四、汉律的特点 汉律是中国古代法律儒家化的开端。 汉律是中国古代法律儒家化的开端。 一些法律内容体现了儒家思想。 1、一些法律内容体现了儒家思想。 司法中以儒家理论为指导,实行“ 2、司法中以儒家理论为指导,实行“春秋 决狱” 决狱”。 以儒家经典解释法律。 3、以儒家经典解释法律。

第五章要点内容的理解与思考 1.基本概念: 德主刑辅;《九章律》; 上请制度; 亲亲得相首匿; 秋冬行刑;《春秋》决狱 2.汉初法制思想及其对封建时代的重大影响。 3.汉文景时期的刑制改革及其意义。 4.汉代法律儒家化特点的表现。 5.汉代诉讼审判制度的发展。 6.引经决狱制度评析。

张咏知杭州。杭有富民,病将死,其子三岁, 张咏知杭州。杭有富民,病将死,其子三岁,富民命 其婿主家赀,而遗以书曰: 他日分财, 其婿主家赀,而遗以书曰:‘他日分财,以十之三与 而七与婿。 其后子讼之官,婿持父书诣府。 子,而七与婿。’其后子讼之官,婿持父书诣府。咏 阅之,以酒酬地曰: 汝之妇翁,智人也!时子幼, 阅之,以酒酬地曰:‘汝之妇翁,智人也!时子幼, 故以子属汝,不然,子死汝手矣! 故以子属汝,不然,子死汝手矣!’乃命三分其财与 而子与七。 婿,而子与七。

第五章 汉代的法律制度

廷尉的主要职责是负责审理皇帝交办的诏狱, 同时审理地方上报的疑难案件。

(二)地方司法机关

地方司法机关基本是郡县两级,郡守、县令兼理 司法 。

二、诉讼审判制度

(一)告和劾 (二)录囚

三、春秋决狱

(一)春秋决狱的概念和兴起 1、概念。

春秋决狱又称“春秋折狱”、“引经断狱”、 “引经决狱”、“经义断狱”。它是西汉武帝 时期儒家学者董仲舒等人提倡的一种判案断狱 的方法。就是以儒家思想作为审判案件的指导 思想要求司法官吏在审理案件的过程中,用儒 家经典作为分析案情、认定犯罪的根据。

御史府系统 丞相司直系统 司隶校尉系统

2、地方监察机关

全国分为十三州部,即十三个监察区,每个 州部设“刺史”一人。刺史可“以六条问 事” 。 在郡一级设置督邮,负责对县级官员的监察 。 在县一级设置了地方最低级监察官员廷掾, 廷掾负责监察各乡吏员。

第三节 汉代的司法制度

一、司法机关

(一)中央司法机关

《左官律》、《沈命法》等单行法规。

(二)法律形式

律 令 科 比

第二节 汉代法律制度的主要内容

一、刑事法律制度

(一)刑罚原则

1、关于贵族官僚有罪先请原则

2、关于长幼减免刑罚原则 3、关于亲属相隐原则(亲亲得相首匿)

(二)刑罚制度及改革

1、汉代的刑罚制度

死刑:弃市、腰斩、枭首。 肉刑:墨、劓、剕、笞、宫等 。 徒刑:髡钳城旦舂;完城旦舂;鬼薪、白粲;司 寇、作如司寇;罚作、复作。 财产刑:罚金、赎刑。 徙边刑: 禁锢:

2、春秋决狱的作用

对中国古代法律的儒家化有重大推动作用。 有利于维护国家的统一。 对封建法律中有悖人情之处有所纠正。 在量刑上改重为轻,有利于缓和社会矛盾。 是儒家学派试图限制皇权膨胀的一种努力。 对中国古代犯罪构成理论的完善起到推动作用。

第五章汉代的法律制度

春秋决狱典型判例一则:假冒太子刘据一案 汉召帝,名弗陵,汉武帝少子。公元前95~前 74年。亲贤臣,远小人,内修德政,外和匈。 史称“昭宣中兴”。 首先,春秋决狱使得原来的刑法处理人道化, 蕴含对人性的关爱,消解汉律的残酷和冷峻。 其次,春秋决狱弥补了成文法的不足,是判例 法灵活运用的一种形式。 再次,春秋决狱提供了法律解释的途径,给予 司法官一定的自由裁量权。

第一节 汉代法律指导思想的变化

一、汉初的政治形势与道家黄老学派“无为 而治”的思想。

秦王朝在“灭诸侯,成帝业,为天下一统”时, 令行禁止,风行万里,法制虽有严酷,但在社会承受 的范围内运行。 但实现统一的秦王朝,违背了“礼法以时而定, 制令各顺其宜”,“法与时转则治,治与世宜则有功” 的法家精神,违背社会经济发展规律。

第五节 汉代的司法制度

一、主要司法机关

中央审判机构由皇帝、丞相、御史大夫和廷尉 组成。 廷尉设卿一人为长官,属官有正、左右监。汉 武帝曾赋予尚书以司法审判权。

地方司法机关基本上是郡、县二级,郡守、县 令兼理司法,郡设决曹掾,是专职的司法官吏, 审理一般案件,最后由郡守裁决。

二、诉讼制度 1、告劾 “告劾”即起诉,一是当事人直接到官府 告诉;一是由政府官吏察举非法、举劾犯罪。 在汉代,一般应按司法管辖逐及告劾,但蒙受 冤狱,也可越级上书中央司法机关申冤,这叫 “诣阙上书”。阙:宫阙,中央司法机关所在 地。

第四节 汉代的行政、民事、经济制度

一、行政制度

汉代与行政有关的法律有:《附益律》 》—系 抑制诸侯势力的法律;抑制《尚方律》—系抑制官 吏私自提高品级待遇的法律;《史律》—系规范史 官撰写 史书的法律;《上计律》—系考核官吏的法 律;《汉官旧议》—系规定官制的法律,等等。

第五章 汉代的法律制度1

第二节 两汉的主要立法及法律形式

二、东汉对西汉法律的继承与改造

东汉王朝继承汉律,改变主要在两个方面: 一是释放奴婢: 光武帝刘秀出于恢复社会生产力的需要,多次 颁布释奴法令。 二是减轻刑罚。东汉时期各代皇帝发布减刑诏 书50余件。 东汉后期,法令日渐严苛,激化矛盾,导致其 统治的灭亡。

背景4:黄老学派和道家的关系

黄老道家是道家的两大分支之一。在战国秦汉 时期,是道家思想的主要形式。 魏晋玄学崛起后,它的地位才被老庄派取代。 而且它与老庄派关系非常密切。今本《道德经》 就是老子原始思想和黄老思想共同融合的结果, 即使是老庄派的代表作——《庄子》,也深深 的打上了黄老思想的烙印。

第五章

第一讲

第一节

第二节

汉代的法律制度

汉代法律指导思想的变化 两汉的主要立法及法律形式

第一节 汉代法律指导思想的变化

一、汉初的政治形势与黄老学派“无为而治”的 思想

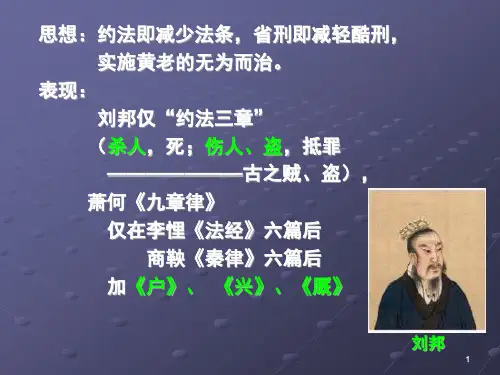

无为:顺从人民的意愿,遵从自然的发展。 汉初统治者总结了秦朝灭亡的教训,认识到必须轻徭 薄赋、省减刑罚、与民休息(即政府尽量不干预百姓 的生产和生活,减轻剥削和压迫,让百姓能在相对平 静的社会环境中休养生息)。 汉初推崇黄老之学,主张治国应德刑并用,但须以德 为主,以刑为辅,先德后刑,刑罚要轻缓,法令要省 减,即“无为而治”。 陆贾《新语·无为》:“设刑者不厌轻,为德者不厌 重,行罚者不患薄,布赏者不患厚,所以亲近而致远也。” 刘安《淮南子》:“省事”、“节欲”,“反于无 为”,德主刑辅,以求取得民心,天下大治。

第二节 两汉的主要立法及法律形式

三、汉代的主要法律形式及其相互关系

(四)法律注释著作: 对“律”的解释,使之合乎儒家道德精神,若 得到皇帝认可,便成为司法审判的依据,如 “郑玄章句” (五)《春秋》经: 在遇到律无正条或虽有正条却不合乎儒家道德 的案子, 司法官依《春秋》经义断案。其具有 凌驾于各种法律形式之上的最高法律效力。

5第五章 汉代的法律制度

(二)地方行政体制

1、郡国并行制(汉初) 郡国并行制(汉初) 2、削藩 汉景帝:晁错“削藩” (1)汉景帝:晁错“削藩” 汉武帝: 推恩令” (2)汉武帝:“推恩令” 附益律》 阿党附益之法) 左官律》 《附益律》(阿党附益之法)、《左官律》 —基本解除封国对中央的威胁 由郡、县两级到州、 县三级制(东汉) 3、由郡、县两级到州、郡、县三级制(东汉)

25

亲亲得相首匿 首匿: 首匿:首谋隐匿 在直系三代血亲和夫妻之间,除犯谋反、大逆罪外, 直系三代血亲和夫妻之间,除犯谋反、大逆罪外, 之间 均可互相隐匿犯罪行为,而且减免刑罚。 均可互相隐匿犯罪行为,而且减免刑罚。 其中: 其中: 卑幼首匿尊长,不负刑事责任; 卑幼首匿尊长,不负刑事责任; 尊长首匿卑幼,除死罪上请减免外, 尊长首匿卑幼,除死罪上请减免外,其他也不负刑 事责任。 事责任。

第五章 汉代的法律制度

本章重点 第一节 概述 第二节 儒法合流与封建法制的发展 第三节 汉代法律的主要内容 第四节 汉代的司法制度 思考题

1

本章重点

汉代主要法律形式 及相互关系 汉代法律的儒家化 汉代的刑罚改革 汉代的司法制度

2

第一节 概

述

汉代法制的特点: 汉代法制的特点: 西汉统治者从杂用各家学说到独尊儒术, 一、西汉统治者从杂用各家学说到独尊儒术,逐步 确立了“德主刑辅” 确立了“德主刑辅”的法制指导思想 形成了以律为主体、 二、形成了以律为主体、多种法律形式并存的法律 体系, 体系,开创了中国古代法律体系的基本模式 文景时期的刑罚改革, 三、文景时期的刑罚改革,是中国古代法律超越野 蛮、走向文明的里程碑 推行重农抑商政策, 四、推行重农抑商政策,从根本上满足了农业社会 的稳定需要, 的稳定需要,同时也遏制了商品经济和法制发展的 生机 3

第五章汉朝法律制度

董仲舒

郑玄

郑玄注论语残简 5

第三、徇私枉法趋势的必然 英美判例法——思维之因 个别,归纳 中国古判例——政治之因 德>法,政治>法律,行政>司法

6

认识论 对象

方法论 政治

近代英国经验论 感性

(五官) 个别

(确实可靠性)

归纳

(个别→一般)

个人主义

近代大陆唯理论 理性

(人脑) 一般

(普遍必然性)

演绎

26

要案报皇帝裁决后 第四、执行

均由郡县执行

一般案件不必上报

其中,死刑:秋冬行刑(霜降前冬至后不可处决)

(乡骂:砍秋头的)

27

三、春秋决狱

律无明文规定时,引经决狱(《春秋》为代表的儒 典)

董仲舒:《春秋决狱》(232篇) 应劭: 《春秋断狱》(250篇) 缘由: a、司法理论上,独尊儒术的结果 b、司法实践上,引经注律的先声 c、司法心理上,崇敬先圣的情结

国家抑制土地兼并,并要求“依律占租”

20

2、债权 买卖契约(“券书”) 租佃契约(“租契”) 双方各执一份 借贷契约

注意:合同条款详细; 地租、借贷利率高,赔偿不 了者,沦为奴婢

21

三、婚姻家庭

结婚:一夫一妻多妾, 女先30(西汉)后(东汉)20,男30不婚, 五倍纳税

离婚(休妻):“七出”,但“三不去”

景帝(刘启)

13

第一、废除肉刑、保留宫刑、减少死刑

肉刑:黥、劓、剕(刖、膑)、宫

文帝废肉刑:

黥

髡钳城旦舂(5年徒刑)

劓

笞(300)

斩左趾 剕 斩右趾

笞(500) 弃市

结果:死得更多

宫:未改

死:减少,

改“磔”为“弃市”

中国法制史-第五章-汉朝法律制度

2.基本刑罚体系

耻辱刑:仍沿用秦朝的髡、耐、完等耻 辱刑,并多作为徒刑附加刑使用。 徙边:将重刑犯强制迁徙到边远地区服 役,刑期不定,一般不得返回原籍。 赎刑:凡犯罪可以宽贷者,允许以钱、 谷等赎刑。对于犯罪官吏,也采取罚俸 入赎之法。

(二)刑法适用制度的发展变化

1.关于官僚贵族犯罪案件的上请制 度 2.关于羁押老幼残疾犯罪嫌疑人的 恤刑制度 3.关于亲亲得相首匿的相隐制度 4.“三纲”原则的法律化 5.“先自告除其罪”原则

第四节 汉朝法律的儒家化

一、确立德主刑辅的 法律思想 二、严格维护封建纲 常关系 三、规定儒家化的刑 罚原则和司法制度

董仲舒像

思考题:

1.汉朝法制指导思想经历的发展阶段及其变 化原因。 2.文景时期刑制改革的主要内容和历史意义。 3.西汉中期法律开始儒家化的主要表现。 4.汉朝婚姻家庭制度的基本特点。 5.汉朝的官吏选拔制度和考核制度。 6.汉朝的录囚制度及其评价。 7.试评述“春秋决狱”现象。

作业:

法律儒家化的表现。

2.民事行为能力 十五岁为成人年龄,具有完全行 为能力,须缴纳成年人头税。

(二)所有权

汉朝土地所 有权分为国 有和私有两 种。

武威出土 东汉木简

(三)债与契约

契约称为“券”或“券书”。 主要有买卖、租赁、借贷等契约。 “振贷”:将钱、粮、种子或土地 借给穷困百姓,以维持生存并发展 生产。 普遍存在租佃关系。

第五章 汉朝法律制度

西汉全国形势图

第一节 立法概况

一、“德主刑辅”法律思想的确 立

(一)汉初黄老无为、“宽省刑罚” 思想的产生 (二)武帝以后“礼法并用”、“德 主刑辅”思想的确立

第五章汉朝法律制度

第五章汉朝法律制度第五章汉朝法律制度(公元前206年—公元220年)重点、难点:⼀、“德主刑辅”法律思想的产⽣;⼆、《九章律》及汉律六⼗篇的基本内容;三、⽂帝、景帝时期的刑制改⾰及其意义;四、汉律开始出现的儒家化表现;五、春秋决狱与秋冬⾏刑制度。

汉承秦制,西汉建国初期,依然继承秦朝各项基本制度。

随着战乱的逐渐平息,统治者冷静下来认真总结秦朝兴亡之得失,开始对治国之策作出许多重⼤调整,使得社会经济基础和政治制度得到确⽴和巩固。

因此,汉朝法律制度既有继承秦朝的⼀⾯,也有进⾏重⼤改⾰的⽅⾯,使其封建法制⽇趋成熟。

⼀、⽴法概况(⼀)“德主刑辅”法律思想的确⽴汉朝认真总结秦朝暴兴暴亡的教训,转变治国策略,使其法制指导思想也相应地发⽣了重⼤变化,经历了不同的发展阶段。

1、汉初黄⽼⽆为、“宽省刑罚”思想的产⽣秦末农民起义和楚汉战争历时⼋年,造成⼟地荒芜,⼈⼝锐减,经济萧条,国家财⼒空虚。

这种局⾯迫使汉初统治阶级深刻反思,他们检讨了法家“专任刑罚”、“重刑轻罪”主张的弊病。

为了迅速恢复经济,巩固新政权的基业,刘邦君⾂采⽤黄⽼学派主张的“⽆为⽽治”思想,实⾏“与民休息”、“宽省刑法”政策,其核⼼就是要让百姓安居乐业,在民富的基础上达到国强的⽬的。

这⼀政策起到了安定民⼼和稳定社会秩序的良好作⽤。

经过汉初七⼗余年的休养⽣息,取得了显著成效,社会积累起雄厚的物质财富,汉朝新⽣政权也得到了稳定。

但是,由于开国初期刘邦曾⼤封刘⽒⼦弟为诸侯王,且王位世袭,造成这些王侯⼦孙拥兵⾃重,妄⾃尊⼤,并于景帝时酿成吴楚等七国之乱。

虽然叛乱最终得到平息,但诸侯王尾⼤不掉的局⾯并未彻底改变,西汉政权也⾯临着潜在的统治危机。

2、武帝以后“礼法并⽤”、“德主刑辅”思想的确⽴公元前141年,汉武帝刘彻继位。

他不能容忍诸侯王国同中央政权分庭抗礼,决⼼改“⽆为⽽治”为“有为⽽治”,强化中央集权,削弱地⽅藩王势⼒,推⾏“强⼲弱枝”的基本国策。

适应汉武帝的政治需要,董仲舒对儒学思想加以改造,提出“罢黜百家,独尊儒术”的主张,得到了统治者的采纳。

中国法制史汉代法律制

刑法原则旳进一步发展

• ⒉ “亲亲得相首匿” • “亲亲得相首匿”,指在直系三代血亲之间和夫妻之间,

除犯谋反、大逆外,均可相互隐匿犯罪行为,而且减免刑 罚。最早提出这一原则旳是孔子。他主张“父为子隐,子 为父隐”。根据这一原则,卑幼首匿尊亲长,不负刑事责 任;尊亲长首匿卑幼,除死罪上请减免外,其他也不负刑 事责任。这一原则为今后封建法典所继承。

地方,为了保障皇帝旳人身安全,门禁森严。守卫宫门旳 官吏失职为“失阑”或“不卫宫”,也要受法律制裁。

危害封建统治旳犯罪

• ⒈ 大逆不道 • 汉统治者把对抗封建统治旳农民诬为“盗贼”、“群盗”,

以大逆无道罪加以严厉镇压。 • ⒉ 群饮酒罪 • 为预防农民聚众造反,汉律要求:“三人以上无故群饮,

罚金四两。” • ⒊ 首匿罪 • 首匿,指主谋藏匿罪人。 • ⒋ 通行饮食 • 即为起义农民通情报、当向导、供给饮食。 • ⒌ 见知故纵 • 不论是民众与官吏,见知有人犯法,尤其是“盗贼”,必

须举告,不然就是“故纵”,依律与犯法者同罪。

第四节 汉代民事立法

行为能力旳拟定

• 汉代还没有近代意义上民法中行为能力旳要求,只能从当 初法律要求旳人们承担徭役旳年龄来推定。

• 汉初,法律要求男子年“二十三傅之畴官”。男子从二十 三岁起便要在政府登记,开始为公家服徭役。“未二十三 为弱,过五十六为老”。把开始服徭役年龄由二十三岁改 为二十岁。

劓、剕刑开始发生了变化,从而也变化了原来旳“五刑” 制度。 • 但是又出现了新问题:第一,斩右趾,改为弃市,扩大了 死刑范围;第二,以笞替代劓刑、斩左趾,成果受刑者 “率多死”。 • “外有轻刑之名,内实杀人”。 • 景帝曾两次下诏降低笞数,而且还要求了刑具规格、受刑 部位以及施行时半途不得换人。改革之后,除死刑以外, 还有笞刑,而宫刑未改。 • 东汉初,明帝诏中有提到斩右趾,阐明又以此刑替代弃市, 把文帝时由轻入重旳一项又改回来,至此,两汉肉刑有宫 和斩右趾。 • 刑制旳改革,是中国古代刑制由横蛮阶段进入较为文明阶 段旳转折点。这一改革,愈加适应了封建经济基础需要, 同步为封建刑制向新“五刑”旳过渡奠定了基础。

中国法制史-汉代的法律制度

❖ 以无为为前提的文武并用、生杀并举的基本法律主张: ❖ 陆贾曾提出“逆取顺守,文武并用”的“长久之计”。

“逆”为法家的夺取之道,“顺”为儒家的守成之法, ❖ 因天之生也以养住,谓之文;

因天之杀也以伐死,谓之武。

6

“礼”文化理论

❖ 汉儒对礼的定义作了更明晰的规范,“夫礼者,所以定亲 疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”礼是判定社会成员一切 言行是否适宜的统一尺度,作为一种社会规范,每个社会成 员都必须自觉熟悉它的内容,接受它的制约。

❖ 元旦(汉武帝太初元年恢复夏历,以正月初一为岁首) ❖ 元宵节(前180年文帝即位) ❖ 清明节 ❖ 上巳节(三月上旬巳日,三月三)、 ❖ 乞巧节 ❖ 重阳节 ❖ 春秋社日(立春、立秋后第五个戊日,祭社神即土地神) ❖ 冬祭腊日(冬至后第三个戊日,祭祖先)

9

儒学的经学化

❖ 经的内容,起初只限于孔子删定的“六经”,即《诗经》、 《书经》、《易经》、《礼经》、《乐经》、《春秋经》。

治的严重犯罪,处以重刑。 ❖ 4、通行饮食:为起义农民通情报、当向导、提供饮食

,以大辟(斩首)处之。

24

❖ 5、见知故纵: ❖ 无论民众与官吏,见知有人犯法,特别是“盗贼

”,必须举告,否则就是“故纵”,依律与犯法者 同罪。 ❖ 监临部主:上级长官对其所辖的主管官吏的犯法行 为,要及时纠举,不然同负刑事责任。 ❖ 沈命法:惩处隐匿盗贼之法。敢蔽匿盗贼者,没其 命也。如“群盗起”,有关官吏未发觉或发觉了未 全部捕获,郡守以下皆处死。

22

(三)危害皇帝尊严和皇帝安全的犯罪

❖ 1、不敬、大不敬:对皇帝轻蔑失礼。 ❖ 2、阑入宫殿门: ❖ 阑入,无凭证擅自闯入。 ❖ 守卫宫门的官吏失职为“失阑”或“不卫宫”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

景帝后元三年(公元前145年)诏:“年八十以上,八岁以下,及 孕妇未乳,师、侏儒当鞠系者,颂系之。”

宣帝元康四年(公元前68年)诏:“自今以来,诸年八十以上, 非诬告杀人伤人,它皆勿坐。”

成帝鸿嘉元年(公元前20年)定令:“年未满七岁,贼斗杀人及 犯殊死者,上请廷尉以闻,得减死。”

平帝元始四年(公元4年),“明敕百僚,妇女非身犯法,及男子 年八十以上七岁以下,家非坐不道,诏所名捕,它皆无得系。”

黥刑 ——髡钳为城旦舂

劓刑 ——笞三百—————笞二百——笞一百

斩左趾 ——笞五百————笞三百——笞二百

斩右趾 ——弃市 ——————————斩右趾

意义:中国古代刑制由野蛮阶段进入较为文明阶段的转折点 。这一改革基本上废除了伤害犯人肢体的肉刑,进一步消 除了奴隶制法制的残余,为中国古代刑制由旧五刑向新五 刑过渡奠定了基础。

⑤出界:指诸侯王擅自越出其封国国界,或主守官吏擅自越 出其管辖地地界。凡出界者,轻者免为庶人或耐为司寇, 重者处以死刑。

⑥漏泄省中语:省中,即宫禁之地。漏泄省中语指泄漏朝廷 中所讨论的事情。凡此罪者,最重可处以死刑。

2、危害君主专制的犯罪

①欺谩、诋欺、诬罔:欺谩是对皇帝不忠、欺骗、轻慢的行 为,犯此罪者,一般处劳役刑或免官。诋欺是对皇帝的毁 辱行为,犯此罪者,一般被处死刑。诬罔指对皇帝有诬蔑 和欺骗的行为,犯者处死刑。

第四节 汉代民事立法

一、行为能力的确定

汉初,法律规定男子年“二十三傅之畴官”。景帝二年( 公元前155年)冬十月,“令天下男子年二十始傅”。

二、所有权

1、土地所有权

西汉中期,汉武帝采纳了董仲舒的建议,颁布了限田令: 有商人户籍的买卖人及其家属,都不得用个人名义占有土 地,以有利于农民;敢违犯此令者,没入其土地和奴仆。

汉宣帝地节四年颁布诏令:“父子之情,夫妇之道,天 性也。虽有患祸,犹蒙死而存之。诚爱结于心,仁厚之至 也,岂能违之哉!自今子首匿父母,妻匿夫,孙匿大父母, 皆勿坐。其父母匿子,夫匿妻,大父母匿孙,罪殊死,皆 上请廷尉以闻。”从这一诏令可以看出:卑幼首匿尊亲长 ,不负刑事责任;尊亲长首匿卑幼,除死罪上请减免外, 其他也不负刑事责任。

罚金刑是一种判处犯人交纳一定数目钱财的刑罚。

徙边刑并非沿承秦制,它出现于东汉时期,是一种减死 罪一等并发配边疆服役的刑罚制度。

汉文帝

汉景帝

2、文景时期的刑制改革

汉文帝刑制改革的直接诱因——缇萦救父

根本原因——为了封建经济的发展和封建政治的稳定

文帝废除肉刑的方案

景帝废肉刑方案

髡刑 ——完为城旦舂

《箠令》

东汉建武三年(公元27年)诏:“男子八十以上,十岁以下,及 妇人从坐者,自非不道,诏所名捕,皆不得系,当验问者,即就验。 女徒雇山归家。”

2、亲亲得相首匿

亲亲得相首匿是指在直系三代血亲之间和夫妻之间,除 谋反、大逆外,均可互相隐匿犯罪行为,对于此类容隐行 为,法律不追究其刑事责任或减免刑罚。

最早提出这一原则的是孔子。《论语》记载:叶公语孔 子曰:“吾党有直躬者,其父攘羊,而子证之。”孔子则 曰:“吾党之直躬者异于是:父为子隐,子为父隐——直 在其中矣。”

2、武帝及西汉中后期的立法活动 张汤制定了《越宫律》二十七篇,赵禹制定了《朝律》

六篇,这样再加上以前制定的《九章律》和《傍章律》十 八篇,共计六十篇,合称“汉律六十篇”。

除此之外,汉武帝还颁布了一些单行法,如《左官律》 、 《沈命法》 。文帝时制定了《酎金律》。

3、东汉时期的立法活动

东汉王朝在近二百多年的时间里,虽然主要是继承了汉 律,但也有一定的改变。这种改变主要表现在两个方面: 一是释放奴隶,二是减轻刑罚。

二、法律形式

1、律

杜预曾说:“律以正罪名,令以存事制。”律是 定罪量刑的基本依据,是法律中的主要形式,具有 相对的稳定性和适用的普遍性。

2、令

它是由皇帝根据需要而随时颁布的,是一种非常灵 活的法律形式。其法律效力高于“律”。杜周说: “三尺法安出哉?前主所是著为律,后主所是疏为 令;当时为是,何古之法乎!”

3、先自告除其罪

汉律中的自首叫“自告”或“自出”。犯罪者在其罪 行未被发觉以前,自己到官府报告其犯罪事实,可以免除 其罪,故叫“先自告除其罪。”如果一人犯数罪,只免其 “自告”之罪,其余为自告的罪,仍依律科刑。

4、贵族官员有罪先请

“先请”之制创于西汉,即对犯了法的贵族官僚,必须 首先向皇帝报告,“请”其作出减免的决定,以保护贵族 官僚的特权。汉高祖七年(公元前200年)下诏规定,郎中 (皇帝的侍卫官)犯耐以上罪须上请,从此确立了上请制 度。其后,上请的范围扩大到一般的官吏。

三、主要罪名

1、危害中央集权制的犯罪 ①阿党与附益:“阿党”指“诸侯有罪,傅相不举奏,为阿

党”。“附益”指中央朝臣外附诸侯。

②事国人过律:指诸侯王役使封国吏民超过法律规定的限度 ,犯者免为庶人。

③非正:就是非嫡系正宗冒充嫡子而继承爵位,犯者免为庶 人。

④僭越:根据汉代的礼仪制度,诸侯百官在器物、乘舆、服 饰方面均有严格的等级规定,不可“逾制”。如有“逾制 ”,即构成僭越罪。

5、执行

三、春秋决狱

“春秋决狱”是指用儒家经典《春秋》中所体现的道德精 神指导司法审判,它反映了儒家伦理思想对汉代司法领域 的渗透。

根据汉儒的观点,所谓《春秋》经义的主要内容是亲属相 隐、尊敬尊长、原心定罪之类。如“春秋之义,君亲无将 ,将而诛之。”

原心定罪”是春秋之义中的一项最为重要的内容 ,汉儒把它当成司法审判的基本原则。董仲舒在《 春秋繁露·精华》篇中解释说:“春秋之听狱也,必 本其事而原其志:志邪者不待成,首恶者罪特重, 本直者其论轻。”

、刑罚制度

1、汉初刑制的变化

汉代出现了“殊死”这一新的刑名,为秦代所无。“殊 死”就是斩首。

汉代的徒刑继承了秦律中的徒刑,并且有了明确的刑期。 髡钳城旦舂 ——五年 ;完城旦舂——四年;鬼薪、白粲— —三年;司寇——二年;罚作、复作——三个月至一年 。

“女徒顾山”——对已判了刑的女犯,只要能每月出钱三 百雇人上山伐木,就可返家而不服苦役。

2、其他财物所有权

三、债

买卖契约;借贷契约;租佃契约

四、婚姻家庭 1、婚姻法

强制实行早婚。汉惠帝六年下诏曰:“女子年十五以上至 三十不嫁五算。”“五算”就是出五倍的算赋(算赋是对 成年人征收的人头税) 2、家庭法

汉朝继续实行父权制和夫权制。汉代法律规定了“不孝” 罪,以维护父权。 东汉章帝时还制定了《轻侮法》。 汉统治者为了维护夫权,还创造了“夫为妻纲”的理论。 五、继承法

3、科 科由秦的“课”发展而来的。科是律之外关于犯罪 与刑罚的单行禁令,又称“科条”或“事条”。

4、比 即比附,是指在律无正条的情况下,取已经判决的 典型案例作为司法审判的依据,又称“决事比”。

第三节 汉代刑事立法

一、刑法原则的进一步发展

1、刑事责任年龄

惠帝初即位,定“民年七十以上若不满十岁有罪当刑者,皆完之” 。

宣帝时桓宽在《盐铁论·刑德》篇中进一步阐述: “春秋之治狱,论心定罪。志善而违于法者免,志 恶而合于法者诛。”更加强调以犯罪者的主观动机 “心”、“志”定罪。

“春秋决狱”一典型判例:成方遂假冒太子案

西汉昭帝始元五年(82BC)正月,有一男子黄衣黄帽 ,乘黄犊车来到长安未央宫北阙,自称是武帝卫皇后所生 的太子刘据。主管章奏的公车官上报朝廷,昭帝使三公、 九卿、将军、中二千石等高级官员共同前往辨认。长安城 内吏民围观者数万人,右将军领兵在阙下守卫,以防止动 乱。公卿大臣到现场者没有人敢于发言,京兆尹隽不疑后 到,叱令跟随的官吏将黄衣男子收缚。有人对他说:“这 个人是不是卫太子刘据还不知道,暂且等一等吧。”

②非议诏书毁先帝:即不仅不执行诏书,而且妄加议论诋毁 先帝,依律从重处罚。

③怨望诽谤政治:该罪是一种言论犯罪,指因怨恨而诽谤朝 政。

④左道:即邪道,凡以左道惑民众者依律皆处死刑。

⑤废格诏书:不贯彻执行天子的命令视为犯了“废格”罪。 汉代的“废格”要判弃市。

3、危害皇帝尊严和皇帝安全的犯罪 ①不敬、大不敬:不敬就是对皇帝未尽规定的礼节。大不敬

第一节 汉代法制指导思想的变化

一、汉初的政治形势与黄老学派“无为而治”的思想

黄老学派在思想上兼综道家与法家学说,主张治国应 德刑并用,但须以德为主,先德后刑,刑罚要轻缓,法令 要省减,反映了一种重德轻刑的倾向。法律上主张约法省 禁,轻刑轻罚;政治上主张统治者清静无为,与民休息。

汉初统治者受黄老学派“无为而治”思想的影响,在政 治上贯彻重德轻刑的原则,宽简刑罚、削除烦苛、约法省 刑。经济上采取与民休息的政策,轻徭薄赋,减轻对人民 的剥削。

三、法律的“儒家化”及其影响

汉初礼法融合主要有两条途径:一是立法以儒家提 倡的伦理道德为指导,直接明确地把儒家思想变成 国家法律。

二是在司法实践中引经决狱,体现礼所提倡的精 神。最突出的表现是董仲舒的“春秋决狱”,指在 遇到义关伦常而现行法律无明文规定或虽有明文规 定但有碍伦常时,便用儒家经典《春秋》所载有关 事例及其体现的道德原则作为司法审判的依据。

两汉的王位继承基本上仍实行嫡长子继承制,而且强调父 死子继。汉律有关于“非子”、“非正”的规定,所谓“ 非子”指非亲生子,“非正”指非嫡妻之子。关于财产继 承,汉代一般采取诸子均分制。汉代已有遗嘱继承。