《再别康桥》省优质课一等奖

《再别康桥》公开课一等奖教案(共43张PPT)

康桥:诗人爱之梦破灭的地方

在那里,他结 识了影响他生命 、终生为之倾慕 的一个重要女

性——林徽音。

康桥:诗人美之梦蕴积的地方

在那里,他遇到 了当时伟大的诗人 泰戈尔,他的诗作 很大程度上都受到 了这位大师的影响 。

云彩

云彩:诗歌开头,诗人如一股轻风而来,又悄无 声息的荡去,那深深的情怀在招手间幻成西天的 云彩。诗歌最后又回到开头的告别,形成一种回 环反复的圆形抒情结构。诗人经历了康河漫溯后 ,把他对康桥的情感化成了“云彩”这个洒脱的

意象 。

轻轻的/我/走了,

正如/我/轻轻的来。

我/轻轻的/招手,

作别/西天的/云彩。

四轮诵读,吟咏诗韵

《再别康桥》在形式上具有三美:建筑美,音乐

美,绘画美。新月派

1、 建筑美(形式),是节的匀称和句的整齐。

字数相近 错落排列

《再别康桥》共七节,每节两句,单行和双行 错开一格排列,无论从排列上,还是从字数上看 ,也都整齐划一,给人以美感。

2、音乐美(语言),韵律和谐 节奏鲜明

是对诗歌的音节而言,朗朗上口,错落有致,都是音乐美的 表现。

1916年考入北大,与16岁的 张幼仪结婚。

1918年赴美留学。 1920年赴英国,就读于剑桥

大学,攻读博士学位,期 间邂逅了林徽音。 1922年3月,与张幼仪离异 ,8月回国。

在上海任銀行行長和霓裳服裝公司 總裁時的張幼儀

“我将在茫茫人海中寻访我唯一之灵魂伴侣。 得之,我幸;不得,我命。”-―――徐志摩

在/星辉/斑斓里/放歌。

她几乎标志着一个时代的颜色,出众的才,倾城的貌,情感生活也像一个春天的童话,幸福而浪漫。

优质课一等奖高中语文必修一《再别康桥》教学设计(10)

优质课一等奖高中语文必修一《再别康桥》教学设计(10)《再别康桥》教学目标:1、知识与能力:通过诵读,了解诗中的意象2、过程与方法:在吟诵中体会这首诗章法整齐、韵律优美的艺术特点。

把握意象,体味诗歌的语言美和意象美。

3、情感态度与价值观:感受诗歌的独特意境,培养学生的审美情趣。

教学重点:从诗的意象中把握诗人的情感。

教学难点:把握徐志摩诗的艺术美。

教学方法:1、诵读赏析法。

2、意象赏析法。

课时安排:1课时教具使用:1、多媒体课件。

2、电子白板展台。

3、相关录像。

课堂教学设计:一、课堂导入请同学们齐读电子白板上显示的诗句。

共同发现:这些诗句都摘自“送别诗”,而且告别的对象都是朋友、恋人、亲人等人物!而今天我们要学习的课文,也是一首送别诗,但是诗人告别的对象不是人,而是一座桥!诗人为什么要与一座桥告别?又是怎样与一座桥告别的呢?让我们在今天的学习中逐个解开这些谜团吧!二、检查预习1、请承担任务的小组同学派代表介绍作者。

明确:徐志摩(1896—1931),浙江海宁人,富商家庭。

笔名云中鹤、南湖、诗哲。

中学与郁达夫同班。

1916年考入北京大学,并于同年应父命与年仅16岁的张幼仪成婚,1918年赴美留学,1920年赴英国,就读于剑桥大学,攻读博士学位,其间徐志摩于婚外爱恋林徽音,并于1922年3月与元配夫人张幼仪离异。

同年8月辞别剑桥启程回国。

历任北京大学、清华大学教授,经常发表诗作,1923年与胡适等成立新月社,为主要成员,1924年,印度大诗人泰戈尔访华,徐志摩任翻译,后随泰漫游欧洲。

同年认识有夫之妇陆小曼并相恋,1926年10月,与陆小曼结婚,1927年在上海光华大学任教授,1929年兼任中华书局编辑。

1930年秋,应胡适之邀,到北京大学任教授。

在此期间,徐志摩为了生计,往返于北平与上海之间疲于奔命,然而仍旧难以满足早已移情别恋的陆小曼,只是碍于旧情与面子,不好再次离异。

他已陷于深深的痛苦中。

1931年11月19日,从南京乘飞机去北平,途中飞机失事,不幸遇难,死于泰山脚下,时年35岁。

第一册再别康桥教学设计一等奖

第一册再别康桥教学设计一等奖1、第一册再别康桥教学设计一等奖教学目的1,感知《再别康桥》的诗意美,音乐美,建筑美,绘画美。

2,学会新诗的鉴赏方法。

A,通过教师的指导朗读学会欣赏诗歌的音乐美。

B,通过教师的分析赏析,学会从诗歌的意象及形式等方面入手赏析诗歌。

教学重点诗人独具特色的意象选择;《再别康桥》的音乐美,建筑美,绘画美。

教学设想教学方法:诵读吟咏法,欣赏法。

媒体设计:播放校园歌曲《再别康桥》。

播放黄磊朗诵带《再别康桥》。

教学手段:多媒体教学。

课时安排:一课时。

课堂教学设计一,导语:“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”一首带有淡淡哀愁的离别诗牵动了多少文人学者的心。

徐志摩,他就这样悄悄地来,又这样悄悄地走了。

诗人志摩是怎样一个人呢?让我们和志摩一起《再别康桥》,走进诗人内心。

二,播放歌曲《再别康桥》,附上剑桥的图片。

(解说:音乐能陶冶人的性灵。

《再别康桥》这首诗本身就极具音乐美。

播一首由《再别康桥》改成的歌曲,可以让学生从另一个艺术层面去感受志摩的诗。

配上剑桥的优美的图片,让学生由听觉到视觉都对《再别康桥》有一定的感知。

)三,志摩其人及写作背景。

徐志摩(1896—1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。

1918年赴美留学,1920年赴英国,就读于剑桥大学,攻读博士学位,其间徐志摩邂逅了林徽音,度过了一段美好的留学时光。

《再别康桥》这首诗,较为典型地表现了徐志摩诗歌的风格。

诗歌记下了诗人1928年秋重到英国、再别康桥的情感体验,表现了一种含着淡淡忧愁的离情别绪。

康桥,即剑桥,英国著名剑桥大学所在地。

康桥的一切,早就给他留下了美好的印象,如今又要和它告别了,千缕柔情、万种感触涌上心头。

康河的水,开启了诗人的性灵,唤醒了久蜇在他心中的激情,于是便吟成了这首传世之作。

四,播放黄磊朗读的《再别康桥》,老师指导朗读。

注意诗歌的节奏及饱含的深情。

五,整体鉴赏《再别康桥》。

(从诗歌的意象,诗歌的形式入手赏析这首诗歌)(一),提示:自古写离别诗之作可以说是数不胜数,大家比较熟悉的还记得有哪些诗词?明确:骆宾王的《于易水送人一绝》:“此地别燕丹,壮士发冲冠。

2《再别康桥》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修下册

2《再别康桥》公开课一等奖创新教学设计统编版高中语文选择性必修下册徐志摩【再别康桥】教学设计一、教学目标1、知识与能力:体会诗歌的美,理解诗歌的情感。

2、过程与方法:通过朗诵体验诗歌的美。

3、情感态度价值观目标:感受作者对母校的眷恋之情和微波轻烟似的离情别绪。

二、教学重点反复朗诵,理解诗歌的情感。

三、教学难点培养学生鉴赏诗歌的情感,提高学生读懂诗歌的能力。

四、教学方法:诵读法五、课时安排:一课时六、教学过程(一)课堂导入请四位同学读四首古诗,教师评价、范读。

①王勃的《送杜少府之任蜀州》:“与君离别意,同是宦游人。

海内存知己,天涯若比邻。

"②王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。

洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

”③李白的《赠汪伦》:“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

④王维的《送元二史安西》:“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

"(二)分析题目这是徐志摩第三次告别康桥,1928年,诗人第三次到英国旅游,怀着激动喜悦的心情悄悄去看他康桥的英国朋友。

可是由于事先没有约好,朋友们都不在,只有康桥默默地、一如既往地等待着他。

在康桥边上,美好的回忆接踵而来,于是,便有了这著名的诗篇——《再别康桥》。

(三)用诗歌的形式介绍诗人徐志摩:“他,悄悄地走,不曾带去一片云彩。

却留下一本本令人心动的作品。

不可忘却他曾经的疯狂,为了追求心中的美,不顾一切的、不顾一切的爱。

用自己的热情,点燃人生的光环。

他潇洒、不懂拘泥、不懂俗气。

他成了云朵的知己、他是自然的儿子。

仰望天空,一轮新月在心上升起又落下。

想要问他:在天堂的那一边,好吗在天堂里,他是否已经找寻到了属于他的春天?(四)击节而歌击节,即打拍子。

打着“拍子”诵读诵读徐志摩的《再别康桥》中的第一节和最后一节。

全体学生:--轻轻的我走了--“啪、啪"—正如我轻轻的来--“啪、啪”—我轻轻的招手--“啪、啪"—作别西天的云彩--“啪、啪”(五)诵读文章,感受情感1、诵读第二节:学生诵读,教师指出不足。

语文课本《再别康桥》教学设计一等奖

语文课本《再别康桥》教学设计一等奖1、语文课本《再别康桥》教学设计一等奖教学目标1、感受康桥柔美秀丽的风光,在诵读中体会对康桥的情感。

2、体会诗歌中的意象美。

教学过程一、导标明学(见上)二、导入自古以来,多情的人最伤心的是离别。

“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”写出了离别之情的深厚,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”写出了离别之情的悲壮,“海内存知己,天涯若比邻”写出了离别的洒脱,“相见时难别亦难,东风无力百花残”写出了离别之情的苦涩。

今天我们也要学习一首离别诗《再别康桥》。

三、导航预学1、介绍(请学生介绍)徐志摩(1897~1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。

1918—1920年,他先后就读于美国哥伦比亚大学和英国剑桥大学。

作品有《志摩的诗》《猛虎集》等。

2、了解背景康桥,即剑桥,英国剑桥大学的所在地。

徐志摩留学英国两年,大部分时间在此度过。

这是他一生最美好的时光。

1925年和1928年,他出国途径英格兰,两次重返母校。

本诗是他1928年故地重游以后,在归国的轮船上写的。

康桥的一切,早就给他留下了美好的印象,如今又要和它告别了,千缕柔情、万种感触涌上心头。

3、欣赏剑桥大学图片。

4、扫清障碍(在书中标注好齐读两遍。

形近字讲解一下)青荇(xìng)长篙(gāo)(蒿、嵩)漫溯(sù)(朔)笙(shēng)箫满载(zài)斑斓(lán)5、自由阅读课文,读准字音、节奏,初步把握诗歌的韵律,加点字是韵脚。

轻轻的/我/走了,正如/我/轻轻的来;我/轻轻的/招手,作别/西天的/云彩。

那河畔的/金柳,是/夕阳中的/新娘;波光里的/艳影,在我的`心头/荡漾。

软泥上的/青荇,油油的/在水底/招摇;在康河的/柔波里,我/甘做一条/水草!那榆荫下的/一潭,不是/清泉,是/天上虹;揉碎在/浮藻间,沉淀着/彩虹似的/梦。

寻梦?撑/一支长篙,向青草更青处/漫溯,满载/一船星辉,在星辉斑斓里/放歌。

《再别康桥》市公开课获奖教案省名师优质课赛课一等奖教案

《再别康桥》教案一、教学目标1.了解诗人徐志摩和他的诗歌《再别康桥》的背景及文学特点;2.理解诗歌中的主题和情感,并能够分析诗歌的意境;3.培养学生的鉴赏能力,学会欣赏中国现代诗歌的美。

二、教学重点1.深入理解诗歌《再别康桥》的主题和情感;2.分析诗歌的意境,把握诗歌的艺术语言。

三、教学难点1.理解诗歌《再别康桥》中的意象和意境;2.培养学生的鉴赏能力,欣赏诗歌的美。

四、教学准备1.复印《再别康桥》的课文;2.准备课堂自由讨论的小组题目。

五、教学过程1.导入(10分钟)以“再别康桥”为题,让学生谈谈自己对康桥的印象,以及自己再别一个地方的感受,引出对诗歌《再别康桥》的讨论。

2.诗歌赏析(20分钟)给学生分发《再别康桥》的课文,并让他们自己朗读这首诗。

然后让学生就以下问题进行小组讨论:- 诗歌的主题是什么?为什么?- 通过诗歌的描写和情感,你能体会到诗人的心情吗?请谈谈你的想法。

- 诗歌中的意象和意境对你的印象有什么影响?- 你觉得诗歌的语言运用和形式如何?3.讲解与解读(20分钟)教师引导学生讨论完毕之后,对学生的回答进行讲解与解读。

对于学生分析不够深入的地方,教师进行适当的补充和点拨,激发学生的思考。

4.课后拓展(20分钟)要求学生针对这首诗进行深入思考和拓展。

可以要求学生写一篇读后感,表达自己对诗歌的理解和感悟。

也可以让学生根据自己的理解,以诗歌的形式表达对康桥的思念之情。

六、教学评价通过学生的课堂参与以及课后的作业完成情况来评价学生的学习效果。

除此之外,教师还可以进行课堂小测验来测试学生对诗歌的理解和分析能力。

七、教学延伸1.推荐学生阅读徐志摩的其他作品,了解更多诗人的写作风格和思想;2.组织课外活动,如诗歌朗诵比赛,让学生更好地体验和欣赏诗歌之美。

优质课一等奖高中语文必修一《再别康桥》教案

《再别康桥》教案一、教学目标1、引导学生感受康桥柔美秀丽的风光,体味作者对康桥依依惜别之情;2、引导学生体味诗中的意象美;3、当堂背诵全诗。

二、教学重难点1、诗情的领悟是难点与教学的重点;2、意象的把握与体味。

三、教学设想以诵读为主,以课件贯穿始终,集音乐、画面、相片、朗诵等视听手段为一体。

四、课时:一课时教学步骤一、导语“有一座桥,风景秀丽,闻名遐迩;有一个人,风流倜傥,才华横溢;有一首诗,清新空灵,载誉中华。

你想欣赏这座桥,走进这个人,感受这首诗吗?”今天,让我们学习徐志摩的再别康桥二、志摩其人及写作背景。

徐志摩(1896-1931),浙江海宁人,笔名云中鹤、南湖、诗哲。

1918年赴美留学,1920年赴英国,就读于剑桥大学,攻读博士学位,”胡适说徐志摩的人生观里只有三个大字:一个是爱,一个是自由,一个是美。

的确是一语中的。

作为一个资产阶级的充满着诗人气质的作家,徐志摩短暂的人生的旅途中既表现出这位旷世奇才的天真和浪漫,同时亦流露出这位生活在乌托邦之国中的理想主义者的幼稚和可笑。

当然若是论徐志摩的散文深义,它恐怕既无鲁迅之深刻尖锐及宏阔感,郁达夫之练达及沧桑感,但就其抒情性特征则是任何一位现代散文家不可比拟的,它的散文始终充溢着饱满的激情,哪怕是颓废,读来亦痛快淋漓,决无缠绵有泥淖之感。

他爱做梦,梦是唯美的,又是飘摇的,她会很跳跃,如美丽的天使与你玩捉迷藏,会时不时俯下微笑着的脸膛,然后又迅即离去,却留下一绢幽幽灵动的轻纱。

志摩就是个寻梦、追梦的孩子,他在重逢林徽因时曾伤感的说:一生中有太多的梦从指缝中溜走了,也许就只能用诗来网住梦的残影。

三、简要情况-康桥情结),由此引出对《再别康桥》的示范朗诵。

康桥,即剑桥,英国著名剑桥大学所在地。

1920年秋,徐志摩经美国到伦敦,在剑桥大学、伦敦大学学习,1922年上半年由剑桥大学皇家学院特别生转为正式研究生。

过了半年的正式学生生活后,8月中旬回国。

1928年8月第三次来到英国,11月16日快要归国的途中,灵感闪现,挥洒自如地写下了的传世经典之作--《再别康桥》。

优质课一等奖高中语文必修一《再别康桥》

《再别康桥》一、教学内容分析《再别康桥》选自人教版普通高中课程实验标准实验教科书必修(一)第一单元第二课,本单元主要学习中国新诗和外国诗歌。

《再别康桥》是徐志摩写给母校——剑桥大学的一曲恋歌,表达了作者在即将离别母校时的殷殷挚爱和深深的依恋之情。

教学中可通过简介徐志摩以及他在康桥的生活,交待《再别康桥》的创作背景及创作意图;再通过朗读,感受诗歌的“音乐美”,分析结构,感受诗歌的“建筑美”,细细品味,感受诗歌的“绘画美”。

此外,《再别康桥》表达离别情感的方式比较独特,可通过与其他著名的离别诗的比较,感悟《再别康桥》独特韵味。

二、学情分析学生对徐志摩有一定的了解,但是这种了解大多是宽泛的,甚至有些是从影视作品(如电视剧《人间四月天》)中得到的,因此,学生在接触《再别康桥》的时候,容易理解其中的离别情感,而很难揣摩到徐志摩在与康桥离别时的复杂情怀。

学生的兴趣点可能会放在首尾两节,放在徐志摩的情感世界上,教学中应好好把握学生的兴趣点,并由此切入,引导学生更加全面而深刻地解读作品。

诗歌的语言是含蓄的,所传达的情感也常常是含蓄的,学生很难充分理解诗歌语言的内涵,再加上对作者的了解不够深入,从而产生阅读障碍。

这首诗歌的学习难度并不大,学生会很感兴趣,因此在教学中应该做一些更加深入的挖掘,体味出诗歌更为丰富的韵味。

学生刚升入高中,对诗歌鉴赏的理解可能还停留在初中的水平层面,应适当地引导他们从多角度去理解诗歌,多元化去鉴赏诗歌。

三、设计思想依据新课程教育教学理念,在教学过程中,力求突出学生的主体作用,通过学生主体的积极思考、大胆创新,在充分阅读文本的基础上,更加全面而深刻地解读文本。

诗歌的欣赏应该是多元化的,因此,在教学中应鼓励学生从多个角度去思考,不应仅仅拘泥于一些概念化的经验化的解读,在鉴赏中要充分尊重学生的创造性思维,力求让学生从更深刻更新颖的层面去阅读文本。

“以读带讲”一直是诗歌教学奉行的教学准则,而《再别康桥》本身是一首脍炙人口的诗作,学生对这首诗已经有一定程度的了解,只是学生不一定真的能够理解其中的丰富内涵,“以讲带读”或许可以帮助学生真正感悟这首诗的真意。

《再别康桥》省优质课一等奖

1928年诗人故地重游。在归途的中国南海上,他吟 成了这首传世之作。可以说,“康桥情结”贯穿在徐志 摩一生的诗文中,而《再别康桥》无疑是其中最有名的 一篇。

初读全诗,结合创作背景,整体 感知全诗抒发了诗人什么样的情感?

《再别康桥》以离别康桥时 的感情起伏为线索,表述了对 康桥的依恋之情,惜别之情和 理想幻灭后的感伤之情。

据徐志摩回忆,这段时期是他一生中最

为幸福的日子。在风景秀丽的康河两岸,他 仰卧在点点黄花点缀的葱绿草坪上,或看书, 或看天上的白云。

有时到碧波荡漾的康河里

划船,他完全沉浸在大自然 的怀抱当中。

写作背景:

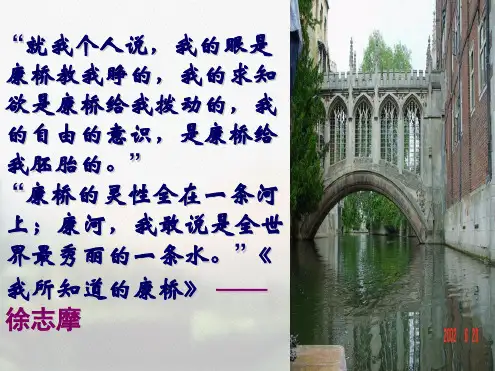

此诗写于1928年11月6日 ,1920年—1922年,诗 人曾游学于剑桥大学。康桥时期是徐志摩一生的转折点。 诗人曾经自陈道:在24岁以前,他对于诗的兴味远不如 对于相对论的兴味。正是康河的水,开启了诗人的心灵, 唤醒了久蛰在他心中的诗人的天命。因此他后来曾满怀 深情地说:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康 桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”

1926年任中央大学(南京大

学)教授。在剑桥两年深受

西方教育的熏陶及欧美浪漫

主义和唯美派诗人的影响。

著有《志摩的诗》、《翡冷

翠的一夜》、《猛虎集》等。

康桥:又名剑桥,是位于英格兰东部的一个城市, 世界 著名学府”剑桥大学“就在这里。

剑桥大学的学术氛围,自由探讨的空气,给青年徐志摩以很 好的影响。英国绅士特有的价值观、审美观和自然观与徐志摩本 身就具有的浪漫主义气质和中国古典文学素养糅合到一起,不仅 改变了他的人生志向,还使得他精神成熟,形成了自己的人生观 和次 ,为了某个人而忘了自己 ,不求有结果 , 不求同行 ,不求曾经拥有 ,甚至不求你爱我 ,只求在我最美的 年华里 ,遇到你 。

《再别康桥》公开课一等奖教案

04

课堂活动设计

朗诵比赛

• 总结词:通过组织朗诵比赛,让学生们更好地感受徐志摩诗歌的韵律和情感,提高他们的语 言表达和朗诵技巧。

• · 总结词:通过组织朗诵比赛,让学生们更好地感受徐志摩诗歌的韵律和情感,提高他们的语 言表达和朗诵技巧。

朗诵比赛

详细描述

选取《再别康桥》中的一 段或整篇诗歌进行朗诵。

02 《再别康桥》通过抒发诗人对康桥的深情厚意, 表达了对美好时光的留恋和对未来的憧憬。

徐志摩的生平和诗歌风格

徐志摩出生于浙江海宁一个富裕的家庭, 自幼受到良好的教育。他先后在南开大 学、北京大学求学,并留学英国剑桥大

学。

徐志摩的诗歌作品数量不多,但质量很 徐志摩的诗歌主题广泛,涉及爱情、自

高,具有独特的艺术魅力。他的诗歌语 然、人生等方面,表现出对美好事物的

写一篇关于徐志摩诗歌的读后感

总结词

思考与表达

详细描述

要求学生写一篇关于徐志摩诗歌的读后感,可以是对《再别康桥》的读后感,也可以是其他徐志摩诗歌的读后感。 通过写作,培养学生的思考能力和表达能力。

06

课程总结与反思

本节课的收获与体会

学生对徐志摩诗歌的喜爱和兴趣 得到激发,课堂参与度较高。

通过本节课的学习,学生能够深 入理解《再别康桥》的诗歌意境

《再别康桥》公开课 一等奖教案

目录

• 课程导入 • 课文解析 • 教学方法与手段 • 课堂活动设计 • 作业与要求 • 课程总结与反思

01

课程导入

课程背景介绍

徐志摩是中国现代文学史上的重要诗人,其诗歌 01 作品《再别康桥》是经典之作,具有很高的文学

价值和艺术价值。

《再别康桥》这首诗是徐志摩在英国剑桥大学留 02 学期间创作的,表达了他对康桥的深深眷恋和告

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Hale Waihona Puke 补充资料:徐志摩 1931年 11月19日,因为要 去听林徽因的演讲, 由南京乘飞机到北平, 因遇大雾,飞机在济 南附近触山,因而遇 难。年仅35岁就告别 的人间,告别了他的 康桥情节。

你认为这首诗的感情基调应该是?

脉脉的温情 淡淡的伤感

配乐朗诵全诗,再一次用心体 会诗人的“康桥情结”!

谢谢

其次,要深入理解作者的 思想感情。

1、齐读诗的第二小节。

本小节运用了比喻的修辞手法,表面上是 在写河边柳树的美,从中你还能读出其它的 什么吗?

柳树的美也代表了康桥的美, 流露出诗人对康桥的无限喜爱。

朗诵时需注意:

内心喜悦,面带微笑

2、第三节中“油油的”、“招摇” 两个词应如何理解呢?从中你能看出作 者内心追求什么样的生活吗?

这是徐志摩对林徽因感情的最好告白,一见倾心 而又理智地各走各的方向,这就是世俗所难理解的一 种纯情。

4、如何理解第六节中“悄悄是别离的笙箫”? “悄悄是别离的笙萧”是暗喻的手

法。 ,“悄悄”的动作带有诗人的感情, 是诗人的一种低沉的、哀怨的心境 。

5、如何理解“夏虫也为我沉默,沉默是今晚的 康桥!”中的两个“沉默”?

学习目标:

1、体会诗歌所深寓的感情。

2、了解修辞手法对于表达情 感所起的作用。

3、有感情地朗读和背诵这首 诗。

作者简介:

徐志摩,现代诗人、散文家,是金庸的表兄,是新 月派代表诗人,先后就读于上海沪江大学、天津北洋大 学和北京大学。 1918年赴美国学习银行学。1921年赴 英国留学,入剑桥大学当特别生,研究政治经济学。

林 徽 因

一生至少该有一次 ,为了某个人而忘了自己 ,不求有结果 , 不求同行 ,不求曾经拥有 ,甚至不求你爱我 ,只求在我最美的 年华里 ,遇到你 。

偶然 我是天空里的一片云 偶尔投影在你的波心 你不必讶异/更无须欢喜 在转瞬间消灭了踪影 你我相逢在黑夜的海上 你有你的/我有我的方向 你记得也好/最好你忘掉 在这交会时互放的光亮

1926年任中央大学(南京大

学)教授。在剑桥两年深受

西方教育的熏陶及欧美浪漫

主义和唯美派诗人的影响。

著有《志摩的诗》、《翡冷

翠的一夜》、《猛虎集》等。

康桥:又名剑桥,是位于英格兰东部的一个城市, 世界 著名学府”剑桥大学“就在这里。

剑桥大学的学术氛围,自由探讨的空气,给青年徐志摩以很 好的影响。英国绅士特有的价值观、审美观和自然观与徐志摩本 身就具有的浪漫主义气质和中国古典文学素养糅合到一起,不仅 改变了他的人生志向,还使得他精神成熟,形成了自己的人生观 和价值追求。

其实“沉默”是人的最深的情感。作者用夏 虫和康桥的沉默来反衬自己对康桥的一片深情。

朗诵时需注意:

心境是低沉的,

面部是严肃的。

6、你觉得最后一节中的“云彩”有什么象 征意义吗?

“云彩”象征着“彩虹似的梦”, 梦已经被揉碎了,是带不走的。与其说 作者是与母校告别,还不如说与给他一 生带来最大变化的康桥文化的告别,是 再别康桥理想。

“油油的”写出了水草生命 力的旺盛,“招摇”一词表现了 水草的快活与轻松。作者追求的 是一种自由、快乐、充实的生活。

3、诗人的内心是向往美好、自由、快乐的 生活,而这种生活对于徐志摩来讲却是一个美 丽而又短暂的梦,从文中的哪一节可以看出来?

从第四节中的“揉碎”和“彩虹似的 梦”可以看出作者美丽而又短暂的梦最终 是破灭了。

1928年诗人故地重游。在归途的中国南海上,他吟 成了这首传世之作。可以说,“康桥情结”贯穿在徐志 摩一生的诗文中,而《再别康桥》无疑是其中最有名的 一篇。

初读全诗,结合创作背景,整体 感知全诗抒发了诗人什么样的情感?

《再别康桥》以离别康桥时 的感情起伏为线索,表述了对 康桥的依恋之情,惜别之情和 理想幻灭后的感伤之情。

据徐志摩回忆,这段时期是他一生中最

为幸福的日子。在风景秀丽的康河两岸,他 仰卧在点点黄花点缀的葱绿草坪上,或看书, 或看天上的白云。

有时到碧波荡漾的康河里

划船,他完全沉浸在大自然 的怀抱当中。

写作背景:

此诗写于1928年11月6日 ,1920年—1922年,诗 人曾游学于剑桥大学。康桥时期是徐志摩一生的转折点。 诗人曾经自陈道:在24岁以前,他对于诗的兴味远不如 对于相对论的兴味。正是康河的水,开启了诗人的心灵, 唤醒了久蛰在他心中的诗人的天命。因此他后来曾满怀 深情地说:“我的眼是康桥教我睁的,我的求知欲是康 桥给我拨动的,我的自我意识是康桥给我胚胎的。”

《再别康桥》这首诗优美的韵律和朗朗上口的 词句,多少年来,引得无数诗歌爱好者配乐朗诵 或谱曲吟唱。在高校学子中,配乐诗朗诵《再别 康桥》更成为各种文艺活动中历演不衰的保留节 目。

再读全诗,注意把握节与节之间的 停顿、内部的节奏和韵角的重读。

朗诵要点 :

首先,要准确把握这首诗 的内容,透彻理解其内在含义, 这是前提和基础。