热交换器原理与设计第6章 热交换器的试验与研究

热交换器原理与设计

热交换器原理与设计

热交换器是一种有效的能量转换装置,它可以在两个不同介质间进行热能传递,在许多设备和过程中扮演了重要角色,如冷却发动机、风扇冷却器、回热凝结器,电力发电厂余热冷却系统、冶金工业炉内传热装置等。

热交换器技术在发电厂、船舶、汽车、机场、计算机服务器等重要场合得到了广泛的应用,在机械工程、冶金、空调、石油等行业中也有很多应用。

热交换器的工作原理是,当两种不同的介质接近时,就会发生热量的传输,热量由低温介质传给高温介质,这就是热交换器所典型的热量传递效果。

热交换器设计主要包括三个方面:

1.设定热交换器参数:包括换热器结构、换热面积、热传导率、传热方式、冷热热质量流量等等。

2.选择换热材料:根据工艺要求与换热器的压力与温度,选择满足要求的材料,并按照要求的连接方式生产热交换器。

3.有限元模型分析或仿真分析:将换热器的结构参数输入有限元软件,模拟换热器的工作过程,根据仿真结果,优化换热器的结构与参数等,使其做到达到设计要求。

换热器原理及设计大纲.pdf

(六)考核 总评成绩 =平时成绩 +课程考试成绩 +实验成绩

五、实验教学内容及其要求

1.建议安排做 6 学时的实验。

换热器综合实验 4 学时和气 -气热管换热器实验 2 学时,了解换热器实验原理及系统, 测试方法和实验的步骤,进行实验和数据处理,完成实验报告。

2.学生实验成绩占课程学习成绩的 10%。

六、建议学时分配

ห้องสมุดไป่ตู้

教

学

教

环

节

学

教

时

学

数

内

容

(一)绪论 (二)热交换器计算的基本原理 (三)管壳式热交换器 (四)高效间壁式热交换器 (五)混合式热交换器 (六)蓄热式热交换器 (七)热交换器的试验与研究

总计

随

讲

实

习

讨

上

小

堂

题

论

考

课

验

课

课

机

计

核

2

2

8

2

2

12

8

2

10

6

2

2

10

2

2

4

4

2

2

8

2

2

32

6

6

4

48

七、课程考核方法与要求

本课程为考试课。学生课程总评成绩由平时成绩(

20%)、实验成绩( 10%)和课程考

试成绩( 70%)三部分构成。平时成绩由出勤、作业和课堂表现组成。课程考试采取闭卷笔

试。实验成绩不及格者,不允许参加课程考试。

八、建议教材与参考书 教 材:史美中,王中铮 .《换热器原理与设计》 .(第一版) .南京:东南大学出版社, 2009 参考书: [1] 钱颂文 .《换热器设计手册》 .(第一版) .北京:化学工业出版社, 2002 [2] 朱聘冠 .《换热器原理及计算》 .北京:清华大学出版社, 1987 [3] 林宗虎 ..《强化传热及其工程应用》 .(第一版) . 北京:机械工业出版社, 1987

热交换器原理与设计

热交换器原理与设计

热交换器是一种用于传热的设备,广泛应用于工业生产、能源

领域以及日常生活中。

其作用是在两种流体之间传递热量,使它们

达到所需的温度。

热交换器的设计和运行原理对于提高能源利用效

率和保障设备安全稳定运行具有重要意义。

热交换器的原理是利用热传导的物理特性,通过将两种流体分

别置于不同的传热面上,使它们之间产生温度差,从而实现热量的

传递。

在热交换器中,传热面的设计和流体流动方式是影响传热效

率的关键因素。

此外,热交换器的设计还需要考虑流体的物性参数、流体流速、传热面积以及传热介质的选择等因素。

在热交换器的设计过程中,首先需要确定传热的需求,包括传

热量、传热温差等参数。

然后根据流体的性质和工艺要求选择合适

的传热面积和传热介质。

接下来是热交换器内部结构的设计,包括

传热面的布置方式、流体流动路径的设计等。

最后是对热交换器的

整体结构进行设计,包括支撑结构、连接方式、绝热措施等。

热交换器的设计需要综合考虑传热效率、成本、占地面积等因素。

为了提高传热效率,可以采用增加传热面积、改善流体流动方

式、优化传热介质等措施。

在降低成本方面,可以通过材料选择、结构设计等途径进行优化。

此外,合理设计热交换器的结构,可以减小占地面积,提高设备的整体性能。

总的来说,热交换器的设计是一个综合考虑传热效率、成本和结构合理性的工程问题。

通过科学合理的设计,可以提高能源利用效率,降低生产成本,保障设备的安全稳定运行。

因此,热交换器的设计对于工业生产和生活中的能源利用具有重要的意义。

《热交换器原理与设计》热交换器设计

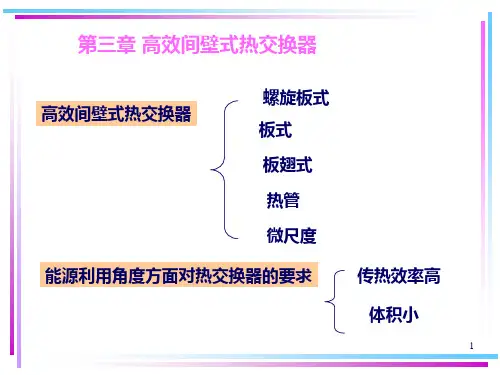

结构紧凑,制造简便,单位体积设备内的传热面积约为列管式换 热器的3倍。

操作压力和温度不能太高,尤其是所能承受的压力比较低,操作 压力只能在20atm以下,操作温度约在300-400℃以下。

37

具有的共同特点

①强化传热的凹凸形波纹; ②用以安装密封垫片的密封槽; ③介质进出的角孔; ④板片悬挂装置(缺口); ⑤保证密封垫片压紧时对中的定 位缺口; ⑥板片组装后保持流道一定的间 隙、并使流层“网状”化的触点, 可使板片在两侧介质有压差情况 下减少板片的变形; ⑦使介质能均匀沿板片流道宽度 分布的导流槽;

1—上导杆;2—垫片;3—传热板片;4—角孔; 5—前支柱;6—固定端板;7—下导杆;8—活动端板

29

30

a 传热板片

作用: 流体在低速下发生强烈湍流,以强化传热 提高板片刚度,能耐较高的压力

类型:

人字形板

水平平直波纹板

锯齿形板

31

32

人字形波纹片

33

板片的样式

34

35

水平平直波纹

36

17

组成 传热板片

密封垫圈

压紧装置 轴及接口管等

18

板式换热器的构造

19

20

21

平板式换热器的工作原理

若干矩形板片,其上四角开有圆孔,通过圆孔外设置或不 设置圆环形垫片可使每个板间通道只留两个孔相连。

(a)平板式换热器流向示意图

b)平板式换热器板片

平板式换热器

22

工作过程

板四角开有角孔,流体由一个角孔流入,即在两块板形成的流道 中流动,而经另一对角线角孔流出(该板的另外两个角孔则由垫 片堵住),流道很窄,通常只有3~4 mm,冷热两流体的流道彼 此相间隔。为了强化流体在流道中的扰动,板面都做成波纹形。 板片间装有密封垫片,它既用来防漏,又用以控制两板间的距离。 冷热两流体分别由板的上、下角孔进入换热器,并相间流过奇数 及偶数流道,然后再从下、上角孔流出。传热板片是板式换热器 的关键元件,不同类型的板片直接影响到传热系数、流动阻力和 承受压力的能力。 板片的材料,通常为不锈钢,对于腐蚀性强的流体(如海水冷却 器),可用钛板。

热交换器原理与设计

绪论1.2.热交换器的分类:1)按照材料来分:金属的,陶瓷的,塑料的,是摸的,玻璃的等等2)按照温度状况来分:温度工况稳定的热交换器,热流大小以及在指定热交换区域内的温度不随时间而变;温度工况不稳定的热交换器,传热面上的热流和温度都随时间改变。

3)按照热流体与冷流体的流动方向来分:顺流式,逆流式,错流式,混流式4)按照传送热量的方法来分:间壁式,混合式,蓄热式恒在壁的他侧流动,两种流体不直接接触,热量通过壁面而进行传递。

过时,把热量储蓄于壁内,壁的温度逐渐升高;而当冷流体流过时,壁面放出热量,壁的温度逐渐降低,如此反复进行,以达到热交换的目的。

第一章1.Mc1℃是所需的热量,用W表示。

两种流体在热交换器内的温度变化与他们的热容量成反比;即热容量越大,流体温度变化越小。

2.W—对应单位温度变化产生的流动流体的能量存储速率。

4.顺流和逆流情况下平均温差的区别:在顺流时,不论W1、W2值的大小如何,总有μ>0,因而在热流体从进口到出口的方向上,两流体间的温差△t总是不断降低;而对于逆流,沿着热流体进口到出口方向上,当W1<W2时,μ>0,△t不断降低,当W1>W2时,μ<0,△t不断升高。

5.P(定义式P12)物理意义:流体的实际温升与理论上所能达到的最大温升比,所以只能小于1。

6.R—冷流体的热容量与热流体的热容量之比。

(定义式P12)7.从φ值的大小可看出某种流动方式在给定工况下接近逆流的程度。

除非处于降低壁温的目的,否则最好使φ>0.9,若φ<0.75就认为不合理。

(P22 例1.1)8.所谓Qmax是指一个面积为无穷大且其流体流量和进口温度与实际热交换器的流量和进口温度相同的逆流型热交换器所能达到的传热量的极限值。

9.实际传热量Q与最大可能传热量Qmax=Q/Qmax。

意义:以温度形式反映出热、冷流体可用热量被利用的程度。

10.根据ε的定义,它是一个无因次参数,一般小于1。

其实用性在与:若已知ε及t1′、t2′时,就可很容易地由Q=εW min(t1′-t2′)确定热交换器的实际传热量。

热交换器工作原理

热交换器工作原理

热交换器是一种利用流体间的热量传递来实现能量转移的设备。

它主要由两个相互交叉的流体通道组成,其中一个通道供热流体流过,而另一个通道供冷流体流过。

这两个流体通过热交换表面进行热量传递,实现能量的有效转移。

热交换器的工作原理基于热传导和流体混合的原理。

当供热流体进入热交换器时,它会在热交换表面散发热能,使得表面温度升高。

与此同时,供冷流体从另一个通道流过,并在热交换表面吸收热能,使得表面温度降低。

通过热传导,热能从高温区域传递到低温区域,使得供热流体的温度降低,而供冷流体的温度升高。

这样,热交换器实现了两个流体之间的热量转移。

在热交换过程中,为了提高热交换效率,通常会采用一些增强传热效果的措施。

例如,在热交换表面上安装翅片或增加表面积,可以增加热能的传导面积,从而提高传热效率。

此外,还可以通过调节流体的速度和流量,来控制热交换过程中的传热效果。

总的来说,热交换器通过两个流体之间的热量传递,实现了能量的转移和利用。

它被广泛应用于工业生产、建筑暖通和空调等领域,提高了能源利用效率,减少了能源浪费。

热交换器原理与设计

热交换器原理与设计热交换器是一种用于传热的设备,它可以将热量从一个流体传递到另一个流体,而两者之间并不直接接触。

热交换器广泛应用于工业生产和日常生活中,如空调系统、冷却系统、加热系统等。

在本文中,我们将深入探讨热交换器的原理与设计。

热交换器的原理主要基于热传导和对流传热。

在热交换器中,两种流体分别流经热交换器的两侧,通过热传导和对流传热的方式,实现热量的传递。

热交换器的设计主要包括换热面积、传热系数、流体流速等因素。

换热面积越大,传热效果越好;传热系数越大,传热效率越高;流体流速对于传热效果也有着重要的影响。

热交换器的设计需要考虑多种因素,如流体的性质、温度、压力、换热面积、传热系数等。

在实际工程中,需要根据具体的工况条件来选择合适的热交换器类型,如板式热交换器、管式热交换器、壳管式热交换器等。

不同类型的热交换器适用于不同的工况条件,需要根据实际情况进行合理选择。

在热交换器的设计过程中,需要进行热力学计算、流体力学分析、材料选型等工作。

通过这些工作,可以确定热交换器的尺寸、结构、材料等参数,确保热交换器在实际工作中能够达到预期的换热效果。

此外,还需要考虑热交换器的清洗维护、安装调试等问题,确保热交换器的长期稳定运行。

总的来说,热交换器是一种重要的传热设备,它在工业生产和日常生活中都有着重要的应用。

热交换器的原理基于热传导和对流传热,设计时需要考虑多种因素,如流体性质、温度、压力、换热面积、传热系数等。

合理的热交换器设计可以提高能源利用效率,降低生产成本,对于工业生产和环境保护都具有重要意义。

因此,热交换器的原理与设计是一个值得深入研究的课题,也是工程技术人员需要掌握的重要知识。

热交换器原理与设计

热交换器原理与设计热交换器是一种广泛应用于工业生产和生活领域的热传递设备,其原理和设计对于提高能源利用效率和改善环境保护具有重要意义。

热交换器的工作原理主要是利用流体之间的热量传递,通过热传导、对流和辐射等方式,实现热量的传递和平衡。

在设计热交换器时,需要考虑流体的性质、流动状态、传热面积和传热系数等因素,以达到最佳的传热效果。

首先,热交换器的原理是基于热量传递的基本规律,即热量会自高温区流向低温区,直至两者温度相等。

这一原理是热交换器能够实现热量传递的基础,也是设计热交换器时需要遵循的核心原则。

通过合理的设计和优化,可以最大限度地提高热交换器的传热效率,从而节约能源和降低生产成本。

其次,热交换器的设计需要考虑流体的性质和流动状态。

不同的流体具有不同的传热特性,包括传热系数、比热容、粘度等,这些参数对于热交换器的设计和选择具有重要影响。

同时,流体的流动状态也会影响传热效果,包括流速、流态、流向等因素都需要在设计中进行充分考虑,以确保热交换器能够实现预期的传热效果。

另外,传热面积是影响热交换器传热效果的重要因素之一。

通过增大传热面积,可以增加热交换器与流体之间的热量交换,从而提高传热效率。

在设计热交换器时,需要根据实际工况和传热要求确定合适的传热面积,同时考虑传热面积的布置方式和结构形式,以实现最佳的传热效果。

最后,传热系数是评价热交换器传热效果的重要参数之一。

传热系数受到多种因素的影响,包括流体性质、流动状态、传热面积和传热方式等。

在设计热交换器时,需要通过合理的布置和优化结构,以提高传热系数,从而实现更高效的热量传递。

总之,热交换器的原理和设计是一个复杂而又重要的课题,需要综合考虑流体性质、流动状态、传热面积和传热系数等因素,以实现最佳的传热效果。

通过深入研究和不断优化,可以不断提高热交换器的性能,为工业生产和生活提供更加高效和环保的热传递解决方案。

热交换器原理与设计

t1 t1 (t1 t2 )

①

根据热平衡式得: W1(t1 t1) W2 (t2 t2 )

于是

t2

t2

W1 W2

(t1

t1)

②

式①, ②相加整理:

1 t1 t2 (1 W1 )

t1 t2

W2

③

1.3.3 其他流动方式时的

1)<1-2>型换热器

该型换热器的可直接按式(1.18)作进一步分析求解。

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

t1

t1

expma expma

L L

expmb expmb

L L

t1

t1

t2

t2

;

式(1.18)

S为每一流程单位长度上的传热面积,

ma

L=

KF 2W1

1

1

W1 W2

2

mb L=

KF 2W1

1-

1

W1 W2

2

为推导方便,假定热流体为小热容量流体

1.4 换热器热计算方法的比较

设计性热计算和校核性热计算的基本方程都是:

1.2.3、复杂布置时换热器平均温差的计算

壳管式换热器及交叉流式换热器的平均温差一般 采用以下公式来计算:

tm tlmc

式1-13

tlmc 按逆流情况下的对数平 均温差

修正系数

1前.2述.4推流导体过比程热中,或皆传假热定系比数热变c为化常时数的,平此时均流温体差温

度变化与吸收(或放出)的热量成正比即是线性关 系;

1.1 热计算基本方程式

设计性热计算

目的在于确定换热器的F

校和性热计算

针对现成的换热器,其目的在于确定流体的出口温度。 两种热计算采用的基本关系式一致

热交换器原理与设计 第 章 热交换器热计算的基本原理

1.1 热计算基本方程式

传热方程式和热平衡方程式

1.1.1 传热方程式

F

Q0 ktdF

Q — 热负荷 k、Δt—微元面上的传热系

数和温差。

QKFtm

K — 总传热系数 Δtm—对数平均温差。

➢ 关于的注意事项

(1) 值取决于无量纲参数 P和 R

Pt2 t2 , t1 t2

Rt1 t1 t2 t2

式中:下标1、2分别表示冷热两种流体,上角标1撇表示 进口,2撇表示出口,图表中均以P为横坐标,R为参量。 (2)P的物理意义:

表示冷流体的实际温升与理论上所能达到的最大温升 之比,所以只能小于1。

对已有或已选定了换热面积的换热器,在非设计工况条件 下,核算他能否完成规定的新任务。

换热器热计算的基本方程式是传热方程式及热平衡式:

kAtm

(9-14)

q m 1 c 1 t 1 t 1 q m 2 c 2 t2 t2 (9-15)

1.4 换热器计算方法比较

1. 换热器热计算概述

kAtm (9-14)

第1章 热交换器热计算的基本原理

1.0 概述

热(力)计算是换热器设计的基础。 以间壁式换热器为基础介绍换热器的热(力)计 算,其他形式的换热器计算方法相同。

设计性计算 设计新换热器,确定其面积。但同样大小的传热 面积可采用不同的构造尺寸,而不同的构造尺寸 会影响换热系数,故一般与结构计算交叉进行。

1.3 传热有效度

1.3.2 其他流动方式时的传热有效度

(1) <1-2>型换热器 (2) <2-4>型换热器 (3) 两种流体中仅有一种混合的错流式换热器 (4) 两种流体都不混合的错流式换热器

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

m=ρs δs=ρs λs rs

3) 腐蚀类型及腐蚀测试

由于所接触介质的作用使材料遭受损害、 性能恶化或破坏的过程称为腐蚀。 腐蚀产物会形成污垢;污垢也会引起 腐蚀,因此腐蚀与污垢的形成都不是 独立的过程,两者密切相关、相互影响。

腐蚀种类很多,影响因素也很多。热交 换器的材料、结构、参与热交换的流体 种类、成分、温度、流速等都影响腐蚀。

图6.12 腐蚀率-时间曲线图

☆腐蚀类型

溶解氧腐蚀;电偶腐蚀;缝隙腐蚀;点腐蚀;应力 腐蚀开裂(SCC);磨损腐蚀;氢危害;微生物腐蚀

☆腐蚀测试

金属遭受腐蚀后,其重量、厚度、机械性能、组织 结构等都会发生变化。常用深度表示腐蚀率。 金属腐蚀的深度表示法是用单位时间 (通常以年计) 的腐蚀深度来表示腐蚀率,我国常用单位mm/yr。 以深度表示的腐蚀率可按下式计算: K1=(m1 – m2 )×24×365×10-3/(Aτρ) =Km ×24×365×10-3/ρ, mm/yr

图6.1 水—水管套式热交换器实验系统

1 电热水箱;2 水泵;3、11、12、13、14、19 阀门; 4、10 流量计;5 内管;6 套管;7 保温套;8 冷水箱; 9水泵;15、16、17、18 温度测点;20 电加热器

实验步骤

1) 了解试验系统、操作方法及测量仪表使用方法。 2) 接通热水箱电加热器的电源,将水加热到预定温度。 3) 启动冷、热水泵。 4) 根据预定的试验要求,分别调节冷、热水流量达 到预定值,然后维持在此工况下运行。 5) 当冷、热水的进、出口温度均达稳定时,测量并 记录冷、热水流量及各项温度值。 6) 改变冷水(或热水)流量若干次,即改变运行工况, 再进行5的测量。 7) 如需要,调节加热功率,将水加热到另一预定温度, 重复4~6步骤。 8) 试验中如有必要,可以改变任一侧流体的流向, 重复5、6两步骤。 9) 试验完毕依次关闭电加热器、热水泵及冷水泵等。

增强传热的积极措施是提高传热系数。要改变 传热系数就必须分析传热过程的每一项热阻。

1 1 α1 α 2 α1 α2 K α α α α α α α 2 α α α1 2 1 2 1 2 1 2 1

1

可见,K值比α1和α2值都要小。那么加大传热 系数时,应加大哪一侧的换热系数更为有效? 今将K对α1和α2分别求偏导。

1 Fo b ci Fi 1 Fo ci b Fi

由

→

从而,得到管内的对流换热系数 αi:

αi ci w

0.8 i

3) 修正的威尔逊图解法

由《传热学》,湍流时管内流体的对流换热准则式为: 0.8 Nu1 c1 Re1 Pr21/3 (μ1 /μw1 )0.14 (6.8)

假设套管环隙流体的对流换热准则关系式为:

1 1 Fo 1 定数 Ko ci Fi wi0.8

上式右边前3项可认为是常数,用 a 表示,物性 1 Fo 不变情况下,可认为 是常数,用 b 表示,

于是上式变为: 1 a b 1 0.8

Ko wi

c i Fi

改变管内流速 wi,则可测得一系列总 传热系数,绘制成图,则是一条直线。

该式相当于一个直线方程:y=a+bx,截距 a=1/c2 及斜率b=1/c1可通过线性回归求得。 式中的每一个试验点的值相应为:

x1

m2 0.14 Re2, B / μ i 2,i w2, i 0.8 0.14 Re1, B / μ i 1,i w1, i

1 m2 0.14 y1 r r Re B / μ w s 2,i 2,i w2, i K i

kW (6.18)

V—体积流量,m3/s;Δp—总阻力,N/m2;η —泵或风机效率

图6.7 Δp=f(w)曲线

图6.8 Eu=f(Re)曲线

6.3 传热强化及结垢与腐蚀

6.3.1 增强传热的基本途径

根据 Q=KFΔt 可见,传热量 Q 的增加可以 通过提高传热系数 K、扩展传热面积 F、 加大传热温差 Δt的途径来实现。 1) 扩展传热面积 F 2) 加大传热温差 Δt 3) 提高传热系数 K

(6.12)

以角码 i 表示试验点序号,将式 (6.10)、(6.11) 代入上式

1 1 1 r r w s m2 0.8 0.14 0.14 K i c1 Re1, B / μ c Re B / μ i 1,i w1, i 2 2,i 2,i w2, i

再将它改写为:

m2 0.14 Re B / μ 1 m2 1 1 2,i 2,i w2, i 0.14 r r Re B / μ w s 2,i 2,i w2, i 0.8 0.14 K c c Re B / μ 2 1 1,i 1,i w1, i i

m2 Nu2 c2 Re2 Pr21/3 (μ2 /μw2 )0.14

0.14 将上两式改写成: α1 c1 Re10.8 B1 /μw1 m2 0.14 α 2 c2 Re2 B2 /μw2

(6.9) (6.10)

(6.11)

采用平均面积计算传热系数K:

1 1 1 rw rs K α1 α2

6.2 阻力特性试验

热交换器性能好坏,不仅表现在传热性能上, 而且表现在它的阻力性能上。

应对热交换器进行阻力特性试验,一方面测定 流体流经热交换器的压降,以比较不同热交换 器的阻力特性,并寻求减小压降的改进措施; 另一方面为选择泵或风机的容量提供依据。

☆流动阻力通常为2.4节所述的摩擦阻力Δpi 和局部阻力Δp1 Δpa=ρ2w22 – ρ1w22

其他方法

1) 瞬态法 威尔逊图解法要求凭经验预先确定反映放热规律的数学 模型 ,这一定程度上影响了结果的正确性。瞬态法同 样不需要测量壁温,也不必预先确定反映放热规律的数 学模型,要求在非热稳定下进行。原理如下: 在流体流入热交换器传热面时,对流体突然进行加热 (或冷却)。流体进口温度将按某种规律变化,流体的出 口温度也相应发生变化。流体出口温度的瞬时变化是流 体进口温度和流体与该传热面之间的传热单元数NTU的 单值函数。通过建立热交换的微分方程组,由分析解或 数值解可预先求得流体的出口温度与时间 τ 及传热单元 数NTU间函数关系tf,2 (τ, NTU)。

平均对流换热系数α。

2) 热质类比法

原理:先将萘在模型中浇铸成型,再按实际的热 交换器结构组合成试件。让与试件温度相同、不 含萘的空气流过试件,由于萘的升华作用,构成 传热面的萘片重量和厚度都将发生变化。 通过测定试验前后萘片的重量及沿萘片表面各处 的厚度变化、气流温度、试验持续时间及空气流 量等,计算出萘与空气的总质量交换率及局部质 量交换率,再根据热质交换的类比关系即可求得 平均及局部的对流热交换系数。

对常规定型结构的换热器:

Nu C Re Pr

n f

m f

Nu = α l /λ Re = w l /v

对新型结构,或已知壁温;或要求壁温的场合

Q = α (tw – tf )F

1)估算分离法

1 Ro Rw Rs Ri Ko

如,采用水蒸汽管外冷凝 43; Rs = R’

由于NTU未知,所以,要将实验测得的流体 出口温度随时间的变化与计算所得的曲线簇

tf, 2 (τ, NTU)进行配比。通过配比,与实测值

最相吻合的那条流体出口温度的理论曲线的 NTU值,就是该传热面在测定工况下的NTU 值。此处NTU定义为NTU=αF/(mf cp ) (mf — 质量流率,cp—流体定压比热),因而可求得

6 热交换器的试验与研究

6.1 传热特性试验

6.1.1 传热系数的测定

在换热器上进行冷、热水的顺、逆流实验, 测得不同温度、流量,再进行换热计算。 热流体放热量:Q1 =cp1·m1· (t1′ – t1″) 冷流体吸热量:Q2 =cp2· m2·(t2″ – t2′) 对数平均温差 Δtm: Δt Δt Δt Δt Δt m Δt Δt ln ln Δt Δt 传热系数: K = Q /(F Δtm )

6.3.3 热交换器的结垢与腐蚀

☆结垢—影响流动与传热;腐蚀—影响热交 换器使用寿命。

1) 污垢类型

结晶型污垢;沉积型污垢; 生物型污垢;其他

2) 污垢热阻 污垢热阻rs或污垢系数hs: rs=δs /λs=1/hs m2· ℃/W

*单位面积上沉积量m,垢阻rs、 垢密度ρs、垢的导热系数λs 及沉积厚度δs 之间有以下关系:

2 K α ' 2 K1 2 α ( α α ) 1 2 1 α2 2 K α 1 K '2 2 α ( α α ) 1 2 2 α1

☆偏导数K1′及K2′分别表示了传热系数K随α1及α2 的增长率。如设α1>α2,则可写为 α1 =nα2,得:

待测定:

1 Ro 或Ri - R’ Ko

2)威尔逊(E.E.Wilson)图解法

—拟合曲线分离法

1 1 1 Fo Rw Rs K o αo αi Fi

一般管内流动是处于湍流状态,αi 与流速 w0.8 成正比,可写成 αi = ci· w0.8 ,代入上式:

1 1 1 Fo Rw Rs K o αo ci w i0.8 Fi

δ=|Q1-Q2|/[(Q1+Q2 )/2] ≤5%

凡δ>5%的点,应予舍弃。

图6.3 K=f(w)曲线

3) 传热面积:计算传热系数时,有以哪一种表 面积为基准的问题,在整理试验数据时同样 应注意这一问题。

4) 为较直观地表示热交换器的传热性能,通常 要用曲线或图表示传热系数K与流体流速w 之间的关系。并且,常常选取流速w=1m/s时 的K值作为比较不同型式热交换器传热性能 的标准(同时,还应比较它们的阻力降ΔP)