最新 近六十年我国财政支出规模及结构变化分析-精品

最新 我国财政支出存在的问题及治理对策-精品

我国财政支出存在的问题及治理对策1.财政支出需求压力大,规模不断膨胀,收支矛盾加剧。

党的十一届三中全会以后,我国坚持以建设为中心,经济体制发生了巨大的变化,经济获得了较高的增长速度,财政收支体制也发生了较大的变化。

同时,财政收支矛盾突出,财政赤字和债务规模表现出加速膨胀的态势。

1979年至1995年的17年间,我国有15年出现赤字,累计赤字2814亿元,特别是在“八五”期间,财政赤字迅速扩大,达到1945亿元。

国债规模也不断扩大,1980年为43亿元,1985年为89亿元,1990年为375亿元,到1996年已上升为1900多亿元。

虽然随着投资体制的改革,财政对国有的投资支出有所减少,但迅速发展的经济对财政支出的需求却在不断增加。

具体表现在以下四个方面:一是随着企业改革的深化,国有企业大量富余人员的安排、再就业培训等都要财政予以支持;二是企业被推向市场后,要求政府为企业创造良好的外部环境,承担起社会保障的责任;三是地区贫富悬殊扩大,东西部差距拉大,财政的转移支付要加大力度,提高比例;四是我国要保持经济的持续增长,必须继续增加对、的投入;此外,在公共基础设施的建设方面,虽然这几年投入不少,但与我国经济迅速发展的要求仍有一定的差距,因此,不论是从上还是从实践上看,未来的经济发展都要求财政支出作出巨大贡献,但这些年来,财政收入不能随国民经济的增长而增长,财政收不抵支,收支缺口逐年扩大,这种状况如得不到遏制,其危害将是很大的。

2.财政支出结构不合理,“缺位”与“越位”同时存在,以致财政该管的没有管好或管不了,管了不该管的。

目前,我国财政支出结构的不合理具体表现在以下五个方面:一是国家财政投资支出不断下降,政府调控经济的能力日趋削弱。

1981年我国财政投资占财政总支出的比重和财政投资占全社会固定资产投资的比重分别为20.5%和28.1%,1990年下降为10.1%和8.7%,到1995 年进一步降为7.7%和3.1%。

我国财政支出的演变分析报告

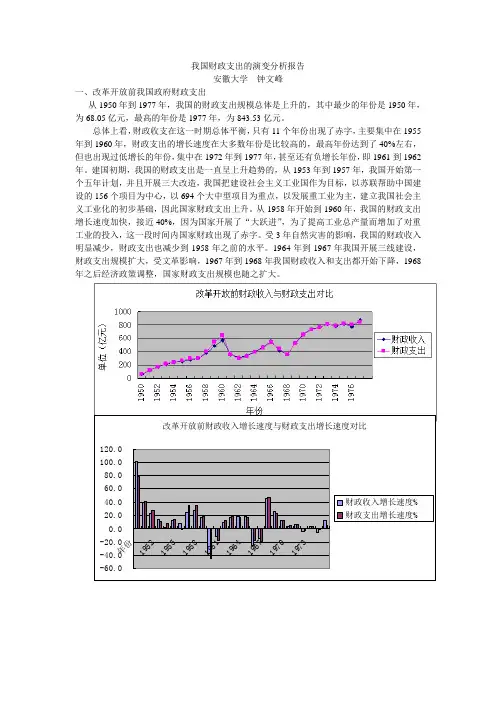

我国财政支出的演变分析报告安徽大学 钟文峰一、改革开放前我国政府财政支出从1950年到1977年,我国的财政支出规模总体是上升的,其中最少的年份是1950年,为68.05亿元,最高的年份是1977年,为843.53亿元。

总体上看,财政收支在这一时期总体平衡,只有11个年份出现了赤字,主要集中在1955年到1960年,财政支出的增长速度在大多数年份是比较高的,最高年份达到了40%左右,但也出现过低增长的年份,集中在1972年到1977年,甚至还有负增长年份,即1961到1962年。

建国初期,我国的财政支出是一直呈上升趋势的,从1953年到1957年,我国开始第一个五年计划,并且开展三大改造,我国把建设社会主义工业国作为目标,以苏联帮助中国建设的156个项目为中心,以694个大中型项目为重点,以发展重工业为主,建立我国社会主义工业化的初步基础,因此国家财政支出上升。

从1958年开始到1960年,我国的财政支出增长速度加快,接近40%,因为国家开展了“大跃进”,为了提高工业总产量而增加了对重工业的投入,这一段时间内国家财政出现了赤字。

受3年自然灾害的影响,我国的财政收入明显减少,财政支出也减少到1958年之前的水平。

1964年到1967年我国开展三线建设,财政支出规模扩大,受文革影响,1967年到1968年我国财政收入和支出都开始下降,1968年之后经济政策调整,国家财政支出规模也随之扩大。

改革开放前财政收入增长速度与财政支出增长速度对比-60.0-40.0-20.00.020.040.060.080.0100.0120.0年份19521955195819611964196719701973财政收入增长速度% 财政支出增长速度% 财政支出占GDP的百分比0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%年份19541959196419691974197919841989199419992429财政支出占GDP的百分比在这一阶段的各项支出中,基本建设支出一直是出于最高比重的,因为我国为建设成为工业国因此加大了对工业尤其是重工业的投资,经济恢复时期占34.71%,“一五”时期占50%“二五”时期占66.6%,1963—1964年经济调整时期占58.96%,“三五”时期占56%,“四五”时期最高占67.7%,基本上是持续增长态势。

关于我国财政支出规模与结构的分析

关于我国财政支出规模与结构的分析作者:丛浩来源:《今日财富》2020年第17期一、财政支出规模分析(一)我国财政支出规模的基本情况改革开发以来,我国的经济快速发展。

1978年我国国内生产总值为3678.7亿元,在1995年达到61339.9亿元,增长率高达26.12%,随后逐年增长。

2019年国内生产总值高达990865亿元,相比1978年增加了近367倍。

政治环境以及经济体制上的转变积极推动了我国的经济进步。

还需要指出的是,我国的财政支出在1978年财政支出为1122.09亿元,在1998年突破了10000亿元,2011年财政支出上升至109247.79亿元,2018年达到238874亿元。

并且,1978-2018年间,财政支出增长速度平均为14.55%,这表明我国的财政支出呈现上升的总体趋势。

对于1980年-4.1%以及1981年-7.5%的增长速度,知识暂时性的财政支出负增长现象,是由于政府对经济体制的调整与改革。

因此,在我国经济高速发展的背景下,GDP与财政支出密切相关。

当GDP不断提升,我国的财政支出也随之增加,总体呈现上升趋势。

(二)影响财政支出规模的因素分析从宏观方面来看,财政支出与我国的经济、政治、文化以及社会具有重要关系。

经济上,几十年来经济环境与经济体制的转变是影响我国财政支出的关键因素。

因为环境与体制上的改革关系到GDP总量,财政支出与GDP又是相辅相成。

比如1980年与1981年的财政支出负增长,政府出現财政赤字的情况,根本上都是源于国家对经济政策的调整与改革,为了保证我国经济能够良好、稳定和更加持续的发展。

政治上,很显然财政支出上的变化即是政府推出与实施相关政策的最好反应。

当政府针对相关事项进行指导与干预时会调整对于各个方面的财政支出。

另外,教育、医疗、救助、养老以及其他社会因素同样关乎财政支出规模。

而从微观方面来看,微观经济因素对于财政支出也具有决定性作用。

比如社会对于公共物品的提供与维护、各种物品的需求与供给以及市场的运行环境等等都设涉及到国家所提供财政支出的规模。

财政支出的结构分析

财政支出的结构分析经济与贸易系国际经济与贸易专业B10040210王鹏程随着改革开放的逐步深化,我国经济体制由计划经济转向市场经济,与此相适应,财政体制也由经济建设型财政向公共财政转变。

公共财政是以满足社会公共需要为目标,为市场经济提供服务的政府分配行为。

长期以来,我国不论是在财政理论上,还是在实践中,一直奉行以收定支的理财原则,存在重收入轻支出的财政思想,致使支出管理严重滞后,这与公共财政以支定收的财政理念是相悖的。

因此,按照公共财政的要求。

科学界定政府在市场经济条件下的职能范围,并以此为标准调整财政支出结构,提高支出效率,则成为财政改革的重要内容。

一、我国财政支出结构的实证分析经济理论与实践表明,财政支出结构与一国经济发展阶段具有很强的相关性。

在经济发展初期,政府要为经济发展提供基础设施,如道路、运输、电力、供水等,同时还要支持基础产业、新兴产业的发展,以及经济结构调整的需要,必须有政府财力的介入,因此,财政投资占社会总投资的比重较大,投资性支出占整个财政支出的比重也较大。

进入经济发展中期以后,财政投资应逐步让位于私人投资,财政投资应作为私人投资的必要补充,因此,财政投资在社会总投资及在财政总支出中的比重都呈下降趋势。

当经济发展到比较成熟的市场经济以后,财政的收入分配功能增强,财政支出除了保障行政机构正常运转之外,应更多地向社会保障、卫生、保健、教育等方面倾斜,社会保障和社会服务性支出在财政总支出中比重将大幅度上升。

我国财政支出结构的发展趋势同上述规律是基本一致的,总的来看,经济建设费支出占财政总支出的比重是逐渐下降的,而社会文教费、国防费,特别是行政管理费等社会服务性支出的比重则逐年上升。

1、经济建设费支出。

经济建设支出主要包括基本建设投资支出,企业挖潜改造支出,科技三项费用支出,地质勘探费支出,支援农业生产支出,工业、交通、商业等部门的事业费支出,城市维护费支出和国家物资储备支出等。

2、社会文教费支出。

我国财政支出的规模-结构-绩效分析

我国财政支出的规模-结构-绩效分析内容摘要:自我国改革开放以来,我国财政支出的规模,结构都不断发生变化,这背后了揭示了我国政府对社会经济和民生等问题的重视程度。

但目前我国财政支出结构和资源的合理配置是个必须改进的工程,我国财政支出结构的重点应当增加用于社会公共服务支出。

因此做出财政支出绩效评价以充分发挥财政资金使用效益,为经济社会发展大局服务具有很强的现实意义。

关键词:财政支出规模结构效益一. 财政支出的规模分析(一)财政支出的含义财政支出是指政府在经济活动中通过财政支出来干预,调节经济的一个重要方面。

因此财政支出的规模既反映了政府介入经济生活和社会生活的范围和力度,也反映了财政在经济和社会生活中的作用。

(二)我国财政支出的变化分析从改革开放以来,我国财政支出除1980、1981这两年出现负增长以外,其余年份都是正增长的。

财政支出增长率的曲线基本上是一条波动上升的,但每年的财政支出规模占GDP的则有所不同。

由于财政支出增长的速度慢于GDP增长的速度,从而导致财政支出占GDP的比重一直一直下降,到1997年才开始回升,幸好回升速度比较快。

因此,改革开放后,我国财政支出占GDP比重所走出来的的曲线是先逐年下降随便又逐年回升的变化。

这体现了经济体制转变时期所带来的变化。

2003年以后通过有效的财政政策,财政赤字有所减少。

此时我国的财政财政支出增长弹性系数在03年和04年就降低到小于1,但05年又上升到1.26,增长边际倾向为23%,大于当年财政支出所占GDP的比重,这说明财政支出占GDP的比重仍是上升的。

因此随着财政支出增长弹性系数和增长边际倾向的动向,所以我国必须有意识的调节财政支出占GDP比重的变化。

在2011年财政预算报告,中央财政主要用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的支出合计10509.92亿元,增长18.1%;中央财政在“三农”方面上的支出安排9884.5亿元,增长15.2%;中央对地方税收返还和转移支付37310亿元,增长15.3%。

最新近六十年我国财政支出规模及结构变化分析-精品

最新近六十年我国财政支出规模及结构变化分析-精品近六十年我国财政支出规模及结构变化分析【摘要】新中国成立以来,随着国民经济的发展以及经济体制的改革,我国财政支出在规模和结构上都有不同的变化。

本文藉1950年到2015年我国财政支出总规模变化及支出各项变化的数据,并结合经济、社会、背景,对这些年来财政支出规模变化,结构变化的原因作出分析和阐释。

【关键词】财政支出规模结构变化一,财政支出规模变化新中国成立后财政支出规模的变化可大致分为三阶段:1949~1977年;1978~1997年;1998~至今。

第一阶段的财政支出处在百亿元的水平。

1949~1952年三年间,国家实施一系列没收官僚资本,稳定物价、统一财经政策,合理调整工商业,土地改革,工矿企业的民主改革和生产改革等方面的政策;是国民经济得到基本恢复和发展的过渡时期。

1951年和1952年财政支出的增长率很高,分别为79.4%和41. 0%。

1952~1957年,财政支出增长率逐年下降,在57年甚至出现了负数;1958~1960年,财政支出规模又以30%的增长率扩大,这与当时大跃进和三年饥荒有着直接的联系。

1961~1962年的负增长与当时的经济调整政策有关,由于大跃进导致的破坏影响,中央召开七千人大会,提出来“八字方针”,大幅度压缩预算基本建设拨款,并于1964年完成国民经济调整任务。

1966~1976年,在“文革期间”,除了个别年份有负增长率,财政支出均保持一定的增长,尤其1969年,财政支出的增长了46.95%,这是与同时期财政收入的高增长相关的。

在计划经济时期,由于国家可以平衡收支,所以很多年份的财政支出都是和财政收入同增同减。

财政支出第二阶段的规模保持在千亿元的水平。

1978~1984年,连续五年支出保持在1000多亿元;1985~1989年,连续五年支出保持在2000多亿元;1990-1997年,保持在3000亿元~9000亿元以上,最多的是1997年的9233.56亿元。

我国财政支出的结构分析

我国财政支出的结构分析内容摘要:随着改革开放的深化,我国经济体制由计划经济也逐步转向市场经济,与此相适应,财政体制也由经济建设型财政向公共财政转变。

公共财政是以满足社会公共需要为目标,为市场经济提供服务的政府分配行为。

长期以来,我国不论是在财政理论上,还是在实践中,一直奉行以收定支的理财原则,存在重收入轻支出的财政思想,致使支出管理严重滞后,这与公共财政以支定收的财政理念是相悖的。

因此,按照公共财政的要求。

科学界定政府在市场经济条件下的职能范围,并以此为标准调整财政支出结构,提高支出效率,则成为财政改革的重要内容。

关键词:中国财政财政支出财政结构一、引言中国的财政是在计划经济体制下建立的?改革开放前,其主要功能是经济建设,是生产建设型的财政。

改革开放以来,财政顺着四个方向调整:一是生产建设支出的比例在逐年下降,但仍占很大比重,二是由于党政机构得不到控制,行政运转费用的比例日益上升,所占的分额越来越大,三是预算外的自收自支规模越来越大,一些政府和政府各部门收费被收支两条线固定和合法化,四是地方政府的财政特别是县乡财政的显性债务和隐性债务越来越多,数额巨大,五是财政支出结构中,近两年开始更多地向社会保障等公共支出进行调整。

二、中国财政支出结构现状考察按照财政支出的性质分类,财政支出通常分为购买性支出和转移性支出。

购买性支出,也称为生产性支出,是政府购买日常政务活动所需的或用于进行国家投资所需的商品和服务的支出。

这些支出项目的目的和用途尽管有所不同,但有一个共同点:政府付出了资金,也相应地获得了商品和服务,并运用这些商品和服务,来履行政府的各项职能。

也就是说,在这类支出安排中,政府如同其他经济主体一样,在从事等价交换的活动。

之所以称这类支出为购买性支出,是因为这类支出反映了公共部门要占用社会经济资源的要求,由政府部门运用这些资源,就排除了私人部门运用它们的可能性。

目前在我国,购买性支出主要包括以下方面:基本建设支出、增拨企业流动资金、挖潜改造资金和科技三项费用、地质勘探费、工交商业部门事业费、支援农村生产支出和各项农业事业费、文科卫事业费、国防费及行政事业费等。

我国财政支出结构变化分析-精品

我国财政支出结构变化分析-精品2020-12-12【关键字】情况、道路、前提、领域、增长、问题、体制、机制、充分、合理、和谐、公平、快速、持续、合作、配合、召开、保持、发展、建设、建立、提出、制度保障、突出、安全、稳定、格局、意识、长效机制、基础、政策、职能、重点、需求、制度、比重、结构、形势、反映、力度、设置、分析、倾斜、管理、坚持、服务、教育、解决、调整、改善、完善、保障、促进、扩大、改革、提高、协调、推动、推进、全面落实、规范、落实、决心我国财政支出结构变化分析目前,中国的财政支出按国家职能可分为经济建设费、社会文教费、国防费、行政管理费和其他支出五大类。

从上表可以看出:(1)经济建设费支出的占比不断下降。

这一变化趋势反映了政府经济管理的职能逐渐弱化,而财政逐渐减少对经济建设领域的投入从总体上看来是符合市场经济客观要求的。

(2)社会文教费支出的占比总体呈上升趋势。

在2002年达到峰值后有所下降,后又有所回升。

政府越来越重视科教文卫等社会事业的发展。

(3)国防支出呈大幅下降趋势。

这充分表明中国政府高举和平、发展、合作的旗帜,坚持走和平发展道路,与世界各国一道,共同致力于建设一个持久和平、共同繁荣的和谐世界的决心。

(4)行政管理费支出呈迅猛增长趋势。

至2004年到达峰值后开始下降。

其快速增长,暴露了我国政府机构管理存在一些亟待解决的问题,如机构重复设置、人员臃肿、行政效率低下等。

现在,政府已经意识到这个问题的严重性,开始致力于提高政府行政效率,减少行政管理支出。

表2 各个时期财政分类支出结构以上各类财政支出结构的变化是随着我国政治、经济、社会、文化等各个领域的变化而相应产生的:1998 年中国政府提出建立公共财政基本框架, 这意味着政府职能由生产建设向公共服务转型, 政府职能的重新定位对财政支出结构提出了重大的改革要求。

多年来经济建设费的持续下降( 由1994 年占全部政府支出的41.3% 下降到2005 年的27.5%, ) 相应反映了这一改革趋势。

我国财政支出规模变化的分析及其合理控制

我国财政支出规模变化的分析及其合理控制摘要:文章对我国改革开放以来财政支出规模的变化趋势进行了实证分析,揭示了我国财政支出规模下降的背后仍然是政府实际支配资源规模的扩大,对这种变化趋势的合理性进行了分析判断,剖析了我国“财政之谜”(财政支出规模下降而企业负担重)的实质,给出了我国适度财政支出规模的基本要求及界定标准,提出合理控制我国财政支出规模的基本思路就是根据公共财政的内在要求,系统改造现行财政支出制度安排,构建符合公共财政要求的公共财政支出制度框架。

关键词:财政支出;预算外资金;预算内资金;公共支出;规模控制一、我国财政支出规模的变化趋势及分析判断(一)我国财政支出规模的变化趋势1.我国小口径的财政支出规模的变化趋势改革开放以来,我国小口径的财政支出规模即预算内财政支出占GDP的比重呈现出先降后升的变化趋势,预算内财政支出占GDP的比重1978年为30 .96%,1995年降到最低点11.6%,以后逐渐上升,2002年上升到21.4%。

2003年估计这一比重达到21.6%,见下表一。

表一我国小口径的财政支出规模的变化表单位:亿元,%┏━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━━┓┃年份┃1978┃1980 ┃1985 ┃1990 ┃1993 ┃┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫┃ F ┃1122.1 ┃1228.8 ┃2004.2 ┃3083.4 ┃4642.3 ┃┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫┃GDP ┃3524.1 ┃4617.8 ┃8964.4 ┃18547.9┃34634.4 ┃┣━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━━┫┃F/GDP ┃30.96 ┃26.6 ┃22.4 ┃16.6 ┃13.4 ┃┗━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━━┛表一我国小口径的财政支出规模的变化表(续)┏━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓┃年份┃1995 ┃1996 ┃1997 ┃1998 ┃┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫┃ F ┃6823.7 ┃7937.5 ┃9233.6 ┃10798.2 ┃┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫┃GDP ┃58478.1 ┃67884.6 ┃74462.6 ┃78345.2 ┃┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫┃F/GDP ┃1l.6 ┃11.7 ┃12.4 ┃13.8 ┃┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛表一我国小口径的财政支出规模的变化表(续)┏━━━━━┳━━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┳━━━━━┓┃年份┃1999 ┃2000 ┃200l ┃2002 ┃┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫┃ F ┃13187.7 ┃15886.5 ┃18902.6 ┃22012 ┃┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫┃GDP ┃82067.5 ┃89403.6 ┃95933.3 ┃102398 ┃┣━━━━━╋━━━━━━╋━━━━━╋━━━━━╋━━━━━┫┃F/GDP ┃16.1 ┃17.8 ┃19.6 ┃2l.4 ┃┗━━━━━┻━━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┻━━━━━┛说明:F代表预算内财政支出。

我国近十年财政支出变化分析

我国近十年来财政支出变化分析财务管理内容摘要:分析我国近十年来的财政支出变化,分析我国近十年来的财政支出变化原因与趋势,探讨财政支出重大变化的合理性与不合理性。

关键词:财政支出变化原因趋势合理性不合理性Abstract: this article analyzes the changes of the fiscal spending of China in the last ten years and finds the causes and predicts the trends, in the same time, discussing the rationality and irrationality of the major changes.财政政策的实施,促进了经济和社会的稳定。

财政支出是国家实施财政政策的一项重要手段。

中国财政支出大体可分为基础经济建设、一般公共服务、国防、科技教育文化体育费用、社会保障、医疗卫生、环境保护和其他费用。

本文结合国家统计局和中国财政年鉴相关数据,纵观财政支出发展趋势,分析我国财政变化的原因,从根源里寻找出财政支出分布的合理性和不合理性,提出一些关于优化中国财政支出结构的建议。

一、我国近十年来财政支出变化情况1、财政支出相关数据图1:1980-2009年财政各项主要支出所占比重的变化趋势图2:2001-2012中国经济GDP增长速度走势图表3:社会保障支出占全国财政总支出比重一览表2、财政数据分析回顾中国2003-2013年,经济增长速度稳定在百分之十左右,国家的财政支出增长速度则达到百分之十到百分之二十之间,2007、2008、2009、2011四年均超过百分之二十,2007-2008年,财政支出增长幅度加大(表1、图1)。

随着人均GDP的增长,财政支出占GDP比重也相应随之提高。

地方财政支出规模高于中央财政支出规模,是中央财政支出的2-3倍,中央财政支出比重逐年下降,地方财政支出比重逐年上升(表1)。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

近六十年我国财政支出规模及结构变化分析【摘要】新中国成立以来,随着国民经济的发展以及经济体制的改革,我国财政支出在规模和结构上都有不同的变化。

本文藉1950年到2015年我国财政支出总规模变化及支出各项变化的数据,并结合经济、社会、背景,对这些年来财政支出规模变化,结构变化的原因作出分析和阐释。

【关键词】财政支出规模结构变化一,财政支出规模变化新中国成立后财政支出规模的变化可大致分为三阶段:1949~1977年;1978~1997年;1998~至今。

第一阶段的财政支出处在百亿元的水平。

1949~1952年三年间,国家实施一系列没收官僚资本,稳定物价、统一财经政策,合理调整工商业,土地改革,工矿企业的民主改革和生产改革等方面的政策;是国民经济得到基本恢复和发展的过渡时期。

1951年和1952年财政支出的增长率很高,分别为79.4%和41. 0%。

1952~1957年,财政支出增长率逐年下降,在57年甚至出现了负数;1958~1960年,财政支出规模又以30%的增长率扩大,这与当时大跃进和三年饥荒有着直接的联系。

1961~1962年的负增长与当时的经济调整政策有关,由于大跃进导致的破坏影响,中央召开七千人大会,提出来“八字方针”,大幅度压缩预算基本建设拨款,并于1964年完成国民经济调整任务。

1966~1976年,在“文革期间”,除了个别年份有负增长率,财政支出均保持一定的增长,尤其1969年,财政支出的增长了46.95%,这是与同时期财政收入的高增长相关的。

在计划经济时期,由于国家可以平衡收支,所以很多年份的财政支出都是和财政收入同增同减。

财政支出第二阶段的规模保持在千亿元的水平。

1978~1984年,连续五年支出保持在1000多亿元;1985~1989年,连续五年支出保持在2000多亿元;1990-1997年,保持在3000亿元~9000亿元以上,最多的是1997年的9233.56亿元。

增长的速度较不稳定的,1978年最高,增长率为33.0%,1987年最低,增长率为2.6%。

1980年和1981年等个别年份出现过负增长。

究其原因是在1979 1980两年间,财政赤字非常严重,中央进行了第二次经济调整的,缩小了固定资产投资的规模。

第三阶段的财政支出,整体上升到了万亿元和十万亿元的水平,从10000亿元逐渐增加到60000亿元。

1998~2001年保持在10000亿元以上,2002~2004年保持在20000亿元以上,2005~2007年从30000亿元扩大到60000亿元,每年增加10000亿元。

到2011年财政支出扩大到十万亿以上。

此阶段财政支出增长的速度在10%~26%之间,没有出现负增长,比较稳定。

总结来说,六十几年特别是近年来的财政支出的特点表现在:(1)财政支出不断增加,呈不断上升趋势。

从财政支出绝对规模来看,除个别年份以外是逐年增加的,增长的速度也在年均15%左右。

(2)财政支出占GDP的比重呈先上升后下降再上升趋势。

这种变化从经济角度来解释是我国自1978年改革开放以来,市场体制从高度集中计划经济体制转变到商品经济,走上社会主义市场经济。

在这个转型过程中,政府财政的集中程度逐渐下降,国民收入分配开始向企业、个人倾斜,财政支出占GDP的比重不断下降,直到20世纪中期后比重新上涨。

从政府角度来看,这种变化也透露出经济体制转轨中,特别是由集中的政府计划经济转向合理有序的市场经济,政府的职能转变,由原先的包揽一切转为公用服务,使得政府合理履行调整职能和分配职能;并且,随着我国经济改革的到位、GDP的健康持续增长,财政支出占GDP的比重也会逐步上升,财政支出的规模也会有增大的空间。

二、财政支出结构变化近六十几年的财政支出结构的变化大致分为三个阶段:1949~1977,1978~1997,1998~至今。

(一)计划经济时期的财政支出结构(1949~ 1977)1以经济建设支出为重点。

在计划经济体制下,财政支出延伸到各个领域,基本涵盖了政府、企业和家庭各个方面。

为了实现我国的工业化,支出的重点主要在固定资产投资和基本建设方面;、、科技、农业、提高人民生活方面的支出比较少。

1950~1977年,每年财政对经济建设的投入均达到财政总支出的50%以上,最高的时候达到了71. 7%。

这时期的国有企业是社会投资和生产的主体,国家财政自然而然的充当了国家经济建设开支的保障。

1950 1977年,财政对于社会文教的支出一直保持一个较低的水平,占总支出的水平大致在10%到15%之间徘徊。

国防费支出1950~1960年间占总财政支出的比重是急剧下降的,从40%下降到10%;之后从1960~1968有回升,从1968~1977又以缓慢的速率下降。

政管理费是逐年下降的,从20%下降到了5%。

2.财政支出涵盖社会经济各方面。

财政支出包括基本建设支出、增拨企业流动资金、挖潜改造资金和科技三项费用、地质勘探费、工、交、商业部门事业费、支援农村生产支出和各项农业事业费、文教、科学、卫生事业费、抚恤和社会福利救济费、国防费、费、政策性补贴支出等等。

财政承担了经济建设、国防、外交、行政经费、科技、教育、卫生、文化、农业、社会保障等方方面面的社会事业。

比如国有企业的职工其住房、医疗、退休金等都是由财政负担。

3计划经济时期政府职责的定位。

新中国成立伊始,也是政府正在从理论和实践两方面探索其职能的开始。

由于国民经济长期受到破坏,政府首要的职能便是恢复经济,和建立社会主义经济的基础——工业。

党的领导人借鉴苏联的计划经济体制,实行全国经济和财政的高度统一,最大限度地组织和调动全国的财力、物力及人力。

社会所有的经济活动特别是企业的投资生产都按照国家的计划进行,它的支出也就不可避免的涵盖企业的生产、经营、分配活动;农产品的分配和社会各事业的支出。

这个时期的政府履行的是全能型的职能,不仅包括政府应有的三大职能(即对私人产品和公共产品间合理划分和确定公共产品提供的资源配置职能,收入分配职能和经济稳定职能),还包括了原本应有市场提供的而现在却由计划手段进行配置私人产品的职能。

(二)改革开放时期的财政支出结构(1978—1997)1.经济建设支出占比仍高但呈逐年下降趋势。

1978~1997年经济建设支出占财政总支出的比重由60%逐步下降到40%的水平。

财政依旧是为维护宏观经济的稳定和增长而保持对基本经济建设的全面投入。

但为了提高财政资金的使用效率,又开始改进基本建设投资方式和寻找其他投资资金来源。

扩大资金来源包括国债发行和刺激社会投资两方面。

如中央开始对地方下放投资权并推动社会资本进入国家鼓励的行业和领域。

1979年实行“拨改贷”,将对基本建设的财政拨款改为银行贷款,到1985年,所有国家预算安排的基本建设资金都由银行贷款支持。

2.财政支出支持各项改革。

1978年开始,我国进入改革开放时期,经济体制逐步由计划经济转变为市场经济,财政在此背景下也作了相应的转轨与改革。

1978年召开的党的十一届三中全会,意味着市场取向的改革就此起航。

自此而始,改革首先从调整分配关系切入,其后至1990年代初的改革基本上是围绕着“放权让利”这一主旨展开的,财税改革从中央对地方放权让利、中央与地方分灶吃饭、利税分离开始,赋予地方政府较大的预算管理权限,使地方政府具有大于先前状态的财政自主权,这是体制改革重要的突破口之一。

逐步以“利润留成”、“利改税”、“税利分流”和企业“产权明晰”、股份制改造方式,以达到确立国有企业在市场经济中的微观市场主体地位的目的。

这一时期财政支出对国有企业的改革的支持体现在:1979年,财政负担企业亏损补贴和价格补贴支出合计169亿元,占当年财政总支出的14%。

1985年后,企业亏损补贴和价格补贴递增非常快,平均每年增加超过100亿,平均每年增长十几个百分点。

3.公共产品与公共服务的提供得到重视。

改革开放的目的是使市场重新作为配置资源的主体,政府的职能和指出职责也相应地有所转变。

一方面,财政支出对经济建设的投入不断下降,并且与其它类别的支出比重差距逐渐缩小;另一方面,财政支出的重点越来越向社会保障体系的建设倾斜。

举例来说,这一阶段财政对教育的投入规模是迅速扩大的,从1980年的113 .19亿元增长到了1993年的745亿元,教育经费总投入从1980年的145.50亿元增长到1993年的1059.94亿元;1980年,财政的卫生支出也达到了年均13.7%的增幅。

而且这一时期财政支出也对于企业运转相关的就业、医疗、养老等改革给予了大力支撑“]。

4.改革开放时期政府职责的定位。

自1978年十一届三中全会起,相应经济体制的转型,政府此时的职责从计划经济时期的全范围支出改为了重点担任经济建设责任和公共服务责任。

十一届三中全会以后,党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来,坚持以经济建设为中心,提出了“发展是硬道理”,并指明解放生产力、发展生产力,走共同富裕的道路的方针。

财政在响应新制度逐渐建立的大背景下,帮助经济发展提升活力,使市场规律越来越得到充分发挥,使国内经济与国外接轨,也使得人们的生活水平、社会保障等等方面比计划经济时期有了很大的提高。

三、经济社会转型深化过程中的财政支出结构(1998—至今)虽着改革开放的深化,中国经济社会发展中也积累了一些深层次的问题,如区域经济发展不平衡、城乡差距较大、经济发展方式落后等问题。

此时的财政支出越来越关注民生、调节区域发展、支农、转变经济发展、促进国有企业改革等问题。

(一)政府职责的重新定位1998年以来公共财政逐步建立,政府的角色被逐步的矫正和确定,向为市场提供服务,为公民提供公共服务转化。

特别是十六届三中全会对政府的职责有了重新的定位,即经济调节、市场监管、社会管理、提供公共服务四大职责;政府的职能包含着政治、经济、社会、文化、生态等五个方面。

这一政府职责的重新定位也体现着马斯格雷夫和罗斯托的经济阶段发展论:在经济的早期发展阶段,经济中公共部门投资在投资总额中所占的比例相当高,而到了经济相对成熟阶段,公共支出结构就会从对基础设施的支出转向对教育、医疗和福利服务的支出。

(二)财政支出重点关注民生、社会经济发展协调等的制定更多地以保障人民群众生活需要和提高人民综合福利水平为宗旨;基本建设的指出也向民生领域集中,比如改善农村生产生活条件的项目、重大基础设施项目、涉及广大群众生命财产安全和切身利益的建设项目等。

以我国财政用于教育、医疗、文化体育、社会保障和就业、节能环保方面的支出来衡量民生支出,从2007年到2014年,民生支出由16,453.90亿元增加至53,082.97亿元,占财政总支出的比重由33.1%上升至41.1%[2]。

[1]巫建国论财政支出变化规律及现实方略改革吉林财专学报.1997(3).[2]贾康,张鹏,程瑜.60年来中国财政发展历程与若干重要节点U]改革,2009,(10).[3]靳来月.我国民生财政支出问题与对策研究卟大庆社会科学,2016,(2).[4]《中国统计年鉴2001》、《中国统计年鉴2007》、《中国统计年鉴2015》、《中国财政年鉴2007》.作者简介:王雅琦(1994-),女,汉族,甘肃兰州,研究生在读,四川大学院,研究方向:财政理论与实践研究。