第四章中国传统文化的发展历程

中国传统文化概论第4章 中国传统文化的发展历程2

山西云冈莫高窟 洛阳龙门石窟 甘肃麦积山石窟

• 三、儒、玄、道、佛相与激荡 • 1、儒家学说是以伦理、政治为轴心的人文之学, 它那熟通六艺、重在教化和积极用世的优良传统, 以及追求立德、立功、立言的价值观念,始终蕴 藏着潜在的生命力,是维护和支撑封建统治秩序 的精神支柱。 • 鼓吹越名教而任自然 的嵇康、阮籍,他们心灵深 处并不反对儒家学说的伦理秩序。 • “魏晋时代,崇尚礼教的看来似乎很不错,而实 在是毁坏礼教,不信礼教的。表面上毁坏礼教者, 实则倒是承认礼教,太相信礼教。” 《魏晋风度 及文章与药及酒之关系 》 • 魏晋时期名列儒学家之林的士人大都兼通玄(道) 学。反之,玄学之士亦兼综儒学。

• 中国封建王朝的顶峰是宋朝而不是唐朝。 • 宋代的GDP占全球的50%。国家的综合实力无 论是质量还是数量宋朝都是当时世界的第一 大国。

一、两宋:文化强势时期

宋朝是中国历史上经济最繁荣、科技最发达、 文化最昌盛、艺术最高深、人民生活水平最 富裕的朝代。火药、指南针、印刷术、纸币、 垂线纺织,瓷器工艺的重要改革;航海、造 船、医药、工艺、农技等都达到了古代前所 未有、后难比及的高度。

辽夏金元:游牧文化于农耕文化的 冲突与融合

二、元杂剧及其文化意义 (一)元杂剧兴盛的原因: 汉族士人文化被游牧民族践踏的支离破碎。 科举制度的中断使元代文人仕进堵塞。他们投身 于杂剧的创作,使元代杂剧迎来了它的黄金时代。 元代四位戏剧家 关汉卿《窦娥冤〉,马致远《汉宫 秋》,白朴《梧桐雨》郑光祖《倩女离魂》。 (二)元杂剧的文化意义: 谴责黑暗。表达时代悲愤。讴歌非正统的美 好追求。

唐代儒学的困境: 唐代三纲不正,无父子、君臣、夫妇,故 其后世子弟,皆不可使。君不君,臣不臣, 出现女后专政、藩镇割据、权臣跋扈等问 题,儒学思想得不到贯彻。

《中国文化概论》课后习题答案.

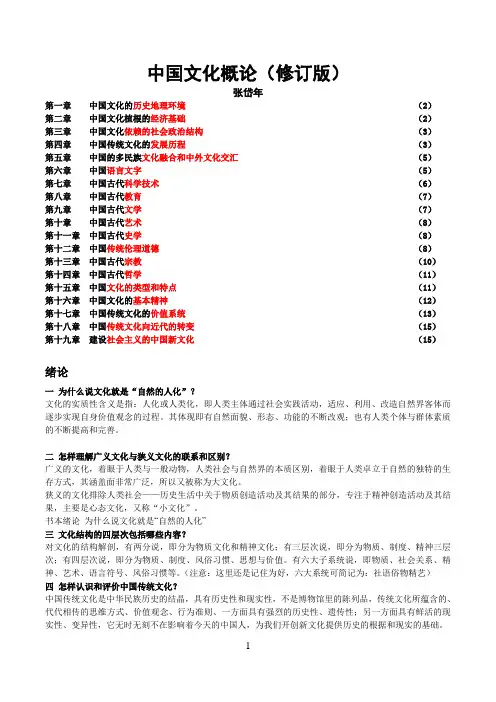

中国文化概论(修订版)张岱年第一章中国文化的历史地理环境(2)第二章中国文化植根的经济基础(2)第三章中国文化依赖的社会政治结构(3)第四章中国传统文化的发展历程(3)第五章中国的多民族文化融合和中外文化交汇(5)第六章中国语言文字(5)第七章中国古代科学技术(6)第八章中国古代教育(7)第九章中国古代文学(7)第十章中国古代艺术(8)第十一章中国古代史学(8)第十二章中国传统伦理道德(8)第十三章中国古代宗教(10)第十四章中国古代哲学(11)第十五章中国文化的类型和特点(11)第十六章中国文化的基本精神(12)第十七章中国传统文化的价值系统(13)第十八章中国传统文化向近代的转变(15)第十九章建设社会主义的中国新文化(15)绪论一为什么说文化就是“自然的人化”?文化的实质性含义是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高和完善。

二怎样理解广义文化与狭义文化的联系和区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。

书本绪论为什么说文化就是“自然的人化”三文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还是记住为好,六大系统可简记为:社语俗物精艺)四怎样认识和评价中国传统文化?中国传统文化是中华民族历史的结晶,具有历史性和现实性,不是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

中国传统思想文化的发展历程

中国传统(思想)文化的发展历程一、上古:中国文化的产生上古(一般指夏商周)是指几百万年以前,至有文字记载以前的历史阶段。

(殷商之前)在中国传统文化史上,我们可以把上古界定为:170万年前至殷商的4000多年前这段时期。

在这个时间段内,人类的进化发展经历了五个阶段,即拉玛古猿、南方古猿、直立人(猿人)、早期智人(古人)和晚期智人(新人),这是世界人类学家共同努力的结果。

1、中国人的起源:广义的文化是指“人化自然”,或叫“自然的人化”,因此有了人就有了文化。

一部人类文明史就是文化史,中国文化的起源应该从中国人的起源说起。

(一)170万年前的元谋猿人迄今为止,在中国发现的最早的人类是“元谋猿人”。

经科学家研究,元谋人距今已有170万年。

元谋人更象古猿。

他们在密林中采摘果实,追猎野兽,还能蹒跚直立行走。

(二)五十万年前的北京猿人1927年以来,在北京周口店龙骨山的洞穴内陆续发现了不少猿人的牙齿、头盖骨、肢骨等化石,这种猿人被称作“北京猿人”。

在距今四五十万年前,北京猿人为了抵御灾害和获取生活资料,不得不几十个人结成一个群体在一起生活,形成原始群。

他们白天采摘果实猎取野兽,到晚上返回龙骨山的山洞里,边烤火边休息,边用简单的语言和手势交谈。

(三)1.8万年前的北京山顶洞人1933年,在北京市周口店龙骨山顶部发现了距今1.8万年以前的人类遗骨化石。

这种人被称为“山顶洞人”山顶洞人比北京猿人有了很大进步。

山顶洞人的文化生活比较丰富,有了装饰品。

从猿到人是生命物质所实现的质的飞跃,而文化就是在这种转变中被创造出来的。

70年代以来,人类各个发展阶段的丰富材料在我国相继发现,是世界上迄今为止在人类起源的各个环节中唯一没有缺环的国家。

根据人种学分类,中国人属蒙古人种,元谋人、北京人、山顶洞人都具有典型的蒙古人的特征。

从猿到人是生命物质所实现的质的飞跃,而文化就是在这种转变中被创造出来的。

在古代人们对人类的起源是缺乏研究的,于是就有了盘古开天地,女娲抟土造人的传说(《淮南子》、《山海经》)。

中国传统文化的发展历程

五、三国两晋南北朝:乱世中的文化多元走向 文化赖以植根的生态环境发生了令人瞩目的变 化: 经济上:庄园经济兴起 政治上:政治贵族化——“九品中正制” 这是一个似乎茫无归属的乱世,又是一个文化 别开洞天的新时期,“精神上极自由、极解 放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代”

• • • •

1、儒学危机,玄学发展 儒学危机:经学没落、名教危机 玄学发展: 是由老庄哲学发展而来,当时的哲学家们信奉儒 家的《周易》,道家的《老子》和《庄子》,并 称为“三玄”,后世称这种哲学为“玄学”。 • 其宗旨是“贵无” • 其最高主题是对个体人生意义价值的思考。

• • • • •

道的超逸:是最哲学化的一个学派 “道”是万物的本源 “自然”是人生的最高境界 “无为而治” 柔弱胜刚强

• • • • • • •

法的冷峻: 法有三派: 慎到:势 申不害:术 商鞅:法 集大成者:韩非子 势、术、法合一的“以法为本”的政治思 想体系

• 4、民本思想 • 重心有二:一是在人类与自然的关系上, 突出人的地位 • 二是在人类社会关系上,强调民的作用, 如“民为邦本,本固邦宁” • 孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”

• 两者的不同: • 今文经派注重探讨经义,强调经世致用, 认为孔子是一位政治家、哲学家 • 古文经派注重考据,认为孔子是一位史学 家 • 从汉武帝到西汉末年,今文经占正统地位, 东汉到东汉末,古文经占了上风,到东汉 末年,郑玄揉合了今古文经形成了一种新 的经学,即郑学

• 谶纬: • 谶:“诡为隐语,预决吉凶”的宗教预言 之书 • 纬:用神学迷信观点来解释儒家之经的书 • 开始于董仲舒的阴阳五行观的天人感应观

• • • • • •

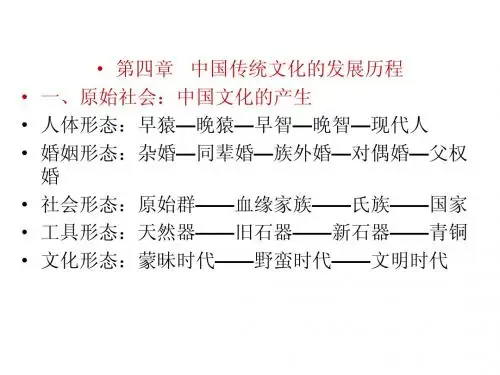

• 第四章 中国传统文化的发展历程 一、原始社会:中国文化的产生 人体形态:早猿—晚猿—早智—晚智—现代人 婚姻形态:杂婚—同辈婚—族外婚—对偶婚—父权 婚 社会形态:原始群——血缘家族——氏族——国家 工具形态:天然器——旧石器——新石器——青铜 文化形态:蒙昧时代——野蛮时代——文明时代

中国传统文化第四讲 中国传统文化的发展历程之四---春秋战国

• 他倡导以“孝悌”为基础的伦理观念, 指出“孝弟也者,其为仁之本。” (《学而》)。 • 甚至“仁”的精神也渗透到他的教育思 想当中,提出“当仁,不让于师” (《卫灵公》),指出“博学而笃志, 切问而近思,仁在其中矣”(《子 张》)。

• 当仁不让于师。——《论语· 卫灵公》 • [解读]面临着仁义,就是老师,也不必 同他谦让。这句话与"我爱我的老师,我 更爱真理"(亚里士多德语)的意思有些 类似。阐发仁义,捍卫真理,伸张正义 等应该做的事,要积极主动地去做,绝 不能推让。

譬如北辰居其所而众星共之。”(《为 政》)其所谓“德”,就是“仁”的精 神体现。

子曰:“道千乘之国:敬事而信, 节用而爱人,使民以时。”

孔子说:“要治理好一个能出一千乘兵车的大 诸侯国其实并不难,只要能做到以下三点就行 了:慎重处理国事取信于人民,节省开支爱护 人民,征用民工只在农闲之时。”

四是:“克己复礼为仁”,即要

求人们克制自己的欲望,努力为恢复周 礼而奋斗。 “一日克己复礼,天下归仁焉”,不论门第

出身,职位高低,谁具有克己复礼的功夫,谁 就是仁人。从而将治政的途径,引向诲人自省

的道德修养,形成了儒家政治思想的中心内容。

• 在他看来,“克己”的一种方式是 “约”,即约束。《里仁》云:“以约 失之者鲜矣。”朱注:“谢氏曰:“不 侈然以自放之谓约。尹氏曰:凡事约则 鲜失,非止谓俭约也。”这就是说,能 够自我约束不放纵就可以少犯错误。

• 孔子讲道德规范并不限于这五种,有时 又说,“温”-谦和、“良” -善良、 “恭”-自重、“俭”-俭朴、“让” -谦让。这些德目的总和称之为“仁”

• 孔子在倡导“仁”、“德”的基础上,进而提 出了一种“大同”的社会理想,即:“大道之 行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦,故人 不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有 所用,幼有所长,矜(鳏)寡孤独废疾者皆有 所养……是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作, 故外户而不闭,是谓大同。”(《礼记·礼 运》)这种“大同”的社会,实际上就是“仁” 的精神得到充分而全面体现的社会。 • “大同”是儒家的理想世界。

中国文化概论 第4章 中国传统文化的发展历程 ppt课件

2020/12/27

9

一是自然崇拜:亦称自然神崇拜

所谓自然神崇拜,就是把诸如日月星辰,风 云雪雨乃至名山大川等自然现象神化,进而把它 作为一种超自然力量加以崇拜、祈求它的保护和 赐福。甚至包括动植物等。

2020/12/27

10

二是生殖--祖先崇拜

先民对自身的繁衍非常关注,由此产生炽热的生殖崇拜。

生殖崇拜根源于祖先崇拜,祖先崇拜包括对女性和男性 的崇拜。

女性被先民认为是繁殖人种的决定因素,因此,人们 把女性作为创世神、始祖神加以顶礼膜拜。后来,随着男 性在社会生产中的地位日益重要,便转向了男性崇拜。

水族 祖先 崇拜 铜鼓 图案

2020/12/27

6

二、原始物质文化

新石器时代,约开始于公元前7000年。中国人广泛使 用经过磨光或钻孔加工的工具器型有石斧、石刀、石铲、 石凿和石梨等。粗糙的陶器也广泛出现。

2020/12/27

7

山东泰安大汶口遗址巡览

为距今4000—5000年的新石器时代晚期父系氏族遗址。

“大汶口文化”内涵丰富,有墓葬、房址等遗存。出土文物有

东部的河姆渡文化、良渚文化也可归入此文化区。 传说中伏羲、女娲都生活在这个区域。 传说伏羲、女娲是一对兄妹,他们相婚而产生了人类。 又传说女娲曾用黄土捏人,炼五色石补天,折鳌足用 以支撑四极,杀死猛兽,治理洪水,使人民得以安居。 又传说伏羲教民结网,从事渔畜牧。八卦也是由伏羲 创制的。

2020/12/27

11

三是图腾崇拜

图腾是印第安语“它的亲族”词的音译。 图腾是指原始人认为自己的氏族与某种动物、植物或 想象出来的生物之间有一种特殊的亲密关系,并以他作为 整个氏族崇拜的对象,与自然崇拜和生殖—祖先崇拜相比, 图腾崇拜是较为高级的宗教形式,这种原始宗教是原始时 代观念文化的主流。

4第四章 中国传统文化的发展历程

墨

法

阴阳 纵横

杂

小说

43

☆儒家 孔子(前551-479),中国春秋末期伟大 的思想家和教育家,儒家学派的创始人。 “仁”是孔子思想学说的核心。 儒家思想是以“仁”为内在思想核心,以 “礼”为外在行为规范,以“中庸”为其辩证 思维方法,以“知、行、学、思”为认识论的 一套严密的关于人伦道德的学说。

44

2

二、原始物质文化 原始物质文化指原始社会 人化自然过程中所创造的实体 文化。 原始物质文化分为旧石器 和新石器时代。

3

旧石器时代,原始群到母系 氏族公社出现的时期 。 经历了约二三百万年。 工具是简单加工的石块。 北京人已熟练使用火。 火的使用标志着人与动物 的最后诀别。 新石器时代,约7000年前。 有石斧、石刀、石铲、石 凿和石梨等。 粗糙的陶器也广泛出现。

14

父系氏族社会是以父亲血 缘关系为中心结成的原始社会 晚期的基本单位。 父系氏族社会大约产生于 青铜时代和铁器时代早期。 禹的时代开始了“夏文化” 的进程。

15

工具形态由石器、陶器过 渡到青铜器。农业生产己有相 当发展; 私有制确立; 中国文化史上第一个国家 政权建立起来。

16

五、上古文化分布

20

三个文化集团经过多年征战,最后由华夏 文化集团占据了统治地位。 华夏族的最终形成大约是在春秋战国时期 春秋战国时期,500多年里,几百次的兼并战争, 以华夏为主体的中原民族与周边各族不断融合, 在语言文字、生活方式、政治制度、礼仪文化 等方面,其他区域的文化与华夏文化趋与一致。

21

第二节 殷商西周:从神本走向人本 一、殷商神本文化 商朝是我国最早有文字记载的朝代,从 殷商到西周,中国文化的特殊面貌开始真正 形成。 甲骨文、商代的青铜器和古都建筑都标 志着殷商文化有相当大的发展。

《中国文化概论》课后习题答案

中国文化概论(修订版)张岱年第一章中国文化的历史地理环境(2)第二章中国文化植根的经济基础(2)第三章中国文化依赖的社会政治结构(3)第四章中国传统文化的发展历程(3)第五章中国的多民族文化融合和中外文化交汇(5)第六章中国语言文字(5)第七章中国古代科学技术(6)第八章中国古代教育(7)第九章中国古代文学(7)第十章中国古代艺术(8)第十一章中国古代史学(8)第十二章中国传统伦理道德(8)第十三章中国古代宗教(10)第十四章中国古代哲学(11)第十五章中国文化的类型和特点(11)第十六章中国文化的基本精神(12)第十七章中国传统文化的价值系统(13)第十八章中国传统文化向近代的转变(15)第十九章建设社会主义的中国新文化(15)绪论一为什么说文化就是“自然的人化”?文化的实质性含义是指:人化或人类化,即人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界客体而逐步实现自身价值观念的过程。

其体现即有自然面貌、形态、功能的不断改观;也有人类个体与群体素质的不断提高和完善。

二怎样理解广义文化与狭义文化的联系和区别?广义的文化,着眼于人类与一般动物,人类社会与自然界的本质区别,着眼于人类卓立于自然的独特的生存方式,其涵盖面非常广泛,所以又被称为大文化。

狭义的文化排除人类社会——历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分,专注于精神创造活动及其结果,主要是心态文化,又称“小文化”。

书本绪论为什么说文化就是“自然的人化”三文化结构的四层次包括哪些内容?对文化的结构解剖,有两分说,即分为物质文化和精神文化;有三层次说,即分为物质、制度、精神三层次;有四层次说,即分为物质、制度、风俗习惯、思想与价值。

有六大子系统说,即物质、社会关系、精神、艺术、语言符号、风俗习惯等。

(注意:这里还是记住为好,六大系统可简记为:社语俗物精艺)四怎样认识和评价中国传统文化?中国传统文化是中华民族历史的结晶,具有历史性和现实性,不是博物馆里的陈列品,传统文化所蕴含的、代代相传的思维方式、价值观念、行为准则、一方面具有强烈的历史性、遗传性;另一方面具有鲜活的现实性、变异性,它无时无刻不在影响着今天的中国人,为我们开创新文化提供历史的根据和现实的基础。

第四章 中国传统文化的发展历程

第五节 魏晋南北朝:乱世中的文化多元走向

三国、两晋、南北朝是中国历史上的 大动乱时代,汉帝国崩溃瓦解,北方游牧 民族闯入中原,社会苦痛,政治混乱。但 在文化史上,则是国内各民族融合,外域 文化进入中国的时期,给原有文化增添了 新鲜血液,同时也使文化向生动活泼的多 元发展。

续

儒学独尊与经学兴起

在反秦战争中建立起来的汉朝,在取得政治上的稳定和 经济上的繁荣后,再次实行了统一思想的政策——“罢黜百 家,独尊儒术”。由董仲舒倡导的这一思想,以“六经” 为指针,高举“崇儒更化”的旗帜,寻找到与地主制经济、 宗法专制政体最相契合的文化形态——包容阴阳家及法家的 新儒学。从此,儒学成为中国封建时代的统治思想,儒家 的“大一统”观念深入人心,而仁、义、礼、智、信以及 孝道等儒家观点逐渐成为中华民族所特有的道德伦理观念。

唐代散文也是硕果累累,以韩愈、柳宗元为首所发起的古文 运动,不仅意在文体变革,变骈体文为散体文,而且以先秦两 汉古文为法,以儒家经典为依归,“志乎古道”,力斥佛老,

第七节 两宋:内省、精致趋

向与市井文化勃兴

一、理学建构

理学的创始人是北宋周敦颐、程颐等人,至 南宋朱熹才建立起比较完整的理论体系。朱熹认 为“理”为万物之本源,而封建伦常亦为“天 理”。他强调人对“天理”的自觉意识,其认识 途径则是由“格物”到“致知”,从而达到修身 乃至齐家、治国、平天下的功业。理学将道德提 高到本体,强调通过道德自觉达到理想人格的建 树,强化了中华民族注重气节和德操,注重社会 责任与历史使命的文化性格。理学是中国后期封 建社会最为精致、最为完备的理论体系,其影响 极为深远。

第四章 中国传统文化的发展历程(讲课稿)

第四章中国传统文化的发展历程(讲课稿)悠远浩博的中国文化,从孕育发生到雄强壮大,有一个漫长而曲折多致的发展历程。

这一历程是物质文化、精神文化日臻丰富的历程,也是“人不断解放自身”,走向文明演进高峰的历程。

第一节上古:中国文化的发生中国先哲与当代学者往往以“上古”来概括发明并使用文字以前的历史阶段,而这一遥远的文化期正是中国文化发端的初始阶段。

一、中国人起源1、时间:170万年1965年5月,考古学者从云南元谋上那蚌村发现了距今170万年的猿人化石,定名为元谋猿人,这是中国境内最早的人类活动的历史确证。

2、人种根据人种学分类,中国人属蒙古人种。

从元谋人、蓝田人到马坝人、大荔人,再到山顶洞人,颧骨高突、铲形门齿、印加骨、额中缝等一系列现代蒙古人种所具有的典型体征在明显的进化趋势中一脉相承。

二、原始物质文化1、火与工具的使用,是旧石器时代先民的一项具有划时代意义的文化创造。

火的使用在中国神话传说中,取火技术的发明权有时记在“燧人氏”名下,有时记在“伏羲”名下,有时又归功于“黄帝”。

北京猿人文化遗址内已发现灰烬,出土了大量因烧灼而变色破裂的石块、骨骼,甚至还有木炭。

这一切确凿证明,距今约50万年前的北京猿人,已能熟练地使用火。

,制造石器使人与动物开始分手,那么,火的使用标志着人与动物的最后诀别。

在从猿到人的转化过程中产生出来的工具,不仅是人类物质文化的开端,而且直接标志着文化的起源。

2、新石器时代距今7 000年开始,中华先民进入了新石器时代,磨制的较为精致的石器取代了打制的粗糙的石器。

农业、畜牧业取代采集狩猎,成为首要的生产部门。

以“泥条盘筑”为主要制作方法的陶器也广泛出现。

最著名的类型,有仰韶文化(公元前5000年至前3000年,1921年发现于河南)、大汶口文化(公元前4500年至前2500年,1959年发现于山东)等。

三、原始观念文化原始宗教与原始艺术便是其主要存在形态。

中华先民原始宗教崇拜的对象非常广泛,大致可分为自然崇拜、生殖-祖先崇拜和图腾崇拜三大类。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

墨家

墨家创立者是鲁国墨翟,信 徒多是下层群众。墨家强调 尚力,节用,兼爱,强调尊 崇天神,鼓吹专制统治。

墨子(战国)

四、秦汉:一统帝国与文化一统

• 宏阔的文化精神 • 文化统一与思想统一 • 儒学独尊与经学兴起

秦汉帝国

• 秦始皇创立的秦帝国与古罗马、古印度并立三个 世界性大国。

• 汉高祖刘邦建立的汉帝国的版图与事功更在秦之 上,与其同时并立的世界性大国唯有罗马帝国

第四章

中国传统文化的发展历程

一、上古:中国文化的发生

• 中国人的起源:距今170万年的元谋猿人 • 原始物质文化:工具(石器)、火的使用、农业

、畜牧业、陶器。

灰黑陶高领三足罐形鼎 龙山文化

陶折复圆 河姆渡文化

上古:中国文化的发生

• 原始社会组织:原始群 、家族、氏族、部落、 部落联盟。

• 原始观念文化:

宏阔的追求 • 长城 • 阿房宫 • 秦始皇陵 • 长安昆明湖 • 《史记》

秦始皇陵兵马俑

思想、文化的统一

• 秦朝 书同文、车同轨、度同制、 行同伦、地同域、焚书坑儒

• 汉: 罢黜百家,独尊儒术 经学兴起

书同文

小篆体(the small seal)十六字砖 (秦)海内皆臣歲登成熟道毋飢人

车同轨

黄帝

炎帝

中 华 民 族 远 祖 分 布 图

上古:中国文化的发生

• 上古文化分布

东夷:活动区域大致在今山东、河南东南和 安徽中部一带,即大汶口文化、龙山文化及青莲 岗文化江北类型分布区。

蚩尤

上古:中国文化的发生 • 上古文化分布

苗蛮:主要活动于湖北、湖南、江西一带, 即大溪文化、屈家岭文化分布区。

中亚的音乐、舞蹈;西亚和西方世界的景教、伊斯 兰教、医术、建筑艺术等

吴道子的《送子天王图》,又名《释迦降生图》,画中人物已经本土化。

三、风采辉煌的艺术成就:诗歌、书法 、绘画、散文 君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故 诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于 吴道子,极古今之变,天下之能事毕矣。 ——苏轼

道家 注重人事;

尊崇“天”“道”; 向往“自然”;

倡导“无为” 主张“出世 ”

老子(春秋)

• 道家思想的学派特征: 核心:“道本体论” 人生主张:“无为” 认识论:“为学日益、为道日损”

韩非子(战国)

法家

先驱人物是齐国管 仲和郑国子产,申不害 、慎到相继提出重术、 重势的思想。韩非子则 集法、术、势之大成, 建构起完备的法家理论 ,是秦朝统治天下的理 论基础。

王弼注《老子》

其他文化成就:

• 科技 • 医学 • 文学 • 书法 • 绘画 • 石窟艺术

兰亭序(局部)

2、书法

欧阳询《化度寺碑》

虞世南《孔子庙堂碑》

颜真卿《多宝塔碑》

柳公权《玄秘塔碑》

张旭《终年帖》

李邕《李思训碑》

魏晋南北朝建筑麦积山石窟

六、隋唐:隆盛时代

一、文化背景:门阀世族势力急剧没落。科举制度 打破了文化垄断的旧秩序。

,占卜的目的就是为

了按上帝的意旨办事

。甲骨文中,凡占曰

前的主语多半是王。

• 周人的文化维新

“周虽旧邦,其命维新”(《诗经·大雅·文王 》)

周虽然是旧的邦国,但其使命在革新。

• 周代的“制礼作乐”

礼的内容,一是“亲亲”,贯彻血缘宗族原 则;二是“尊尊”,执行政治关系的等级原则。

三、春秋战国:中国文化的轴心时代

二、“有容乃大”的 文化气魄 当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗

之中,中国人的思想却是开放的,兼收并蓄而好 探求的。

——《世界简史》威尔斯

“有容乃大”的文化气魄

• 兼容并包 在文化政策上,政治比较开明,鼓励文人创作多

样化;在意识形态上,奉行三教(儒、释、道)并 行政策,创造开放的氛围。

• 吸收外来文化 南亚的佛教、历法、医学、语言学、音乐美术;

• 古文经大师:卫宏、贾逵、服虔、许慎、马融等 ;郑玄遍注群经,融合今古文经 。

五、魏晋南北朝:乱世中的文化多元走向

• 玄学兴起 • 道教创制与佛教

传入 • 儒、玄、道、佛

相与激荡

五、乱世中的文化多元

玄学

玄学是以老庄哲学为 基础发展出的哲学, 它的宗旨就是贵无, 它的最高主题就是对 个体人生意义价值的 思考。

• 在社会生产力上,由青铜时代进入了封建社会。

• 在民族方面,以华夏为主体的中原民族与周边各族 不断融合,形成了华夏族。

• 在文化上进入了空前繁荣昌盛的时期。哲学思想尤 为活跃,为中国文化的发展奠定了基础。

春秋战国的文化背景

社会变革 士的崛起 兼并战争 文化重组 私学兴起

• 百家兴起及其学派特征

伏羲

二、殷商西周:从神本走向人本

• 殷商神本文化 以殷为中心展开活动的商人,脱离原始社会未

久,在以神秘性与笼统性为特征的原始思维的支 配下,商人尊神重巫,体现出强烈的神本文化特 色。

神本位: 商人观念

王占曰

中的神,地位最高是

帝或上帝。它统率各

种自然力,也主宰人

间事务。甲骨文就是

记录占卜的文献资料

(一)原始宗教:自然崇 拜、生殖--祖先崇拜、 图腾崇拜。

(二)原始艺术:陶塑、 陶绘、原始雕刻、岩画 。

宁夏回族自治区中卫市大麦 地岩画遗存有史前岩画1万 幅以上 ,最早的岩画在旧石 器时代至新石器时代之间。

上古:中国文化的发生

• 上古文化分布

华夏:发祥于黄土高原,后沿黄河东进,散布 于中国的中部及北部的部分地区,即仰韶文化、 龙山文化分布区。

铜车马(秦)

度同制

魏国布币

西周钱币

齐国刀币

今文经学和古文经学

• 今文经学和古文经学,是西汉末年形成的经学研 究中的两个派别。 “今文”指的是汉代通行的隶书 ,“古文”指秦始皇统一中国以前的古文字。传授 经典的学者,所持底本是用战国时古字写的即为“ 古文家”,用隶书写的便是“今文家”。

• 古文经:尚书、礼记、论语、孝经 、左氏春秋、 毛诗、周官礼等。

诸子百家主要流派:

司马谈六家之说(阴阳、儒、墨、名 、法、道德)。

刘歆十家之说(儒、墨、道、名、法 、阴阳、农、纵横、杂、小说)。

儒家思想的学派特征

:德治

仁:内在思想核心 礼:外在行ห้องสมุดไป่ตู้规范 中庸:辨证思维方法 知、行、学、思:认

识论

孔子(春秋)

儒家

孔子开创的学派。 特点是以仁为学说核 心,以中庸辩证为思 想方法,重视血亲人 伦,重视入世建功, 重视实践理性,重视 道德修养。