法家的人际关系慎到的势治学说强调因势导利

法家的法、术、势都是什么意思?

法家的法、术、势都是什么意思?法术势是战国时期,法家人物商鞅,慎到,申不害各自法治主张,而韩非融法势术于一体,成为法家学说集大成者。

变法之法。

战国中期,秦子公急切称霸诸候,深感国力不强,商鞅在嬖臣景监的引荐下,会见秦王,他前两次向秦王陈述以德治国方略,秦王说,这样时间太长,恐怕等不及。

后来商鞅向秦王讲述霸业,深得秦王赞赏,立即命令商鞅全权实行变法。

商鞅在政治,经济,军事,民风实行了一系列改革,主要内容是,废除井田制,实行郡县制,奖励耕战,论军功行赏,住户以伍,什为单位等。

商鞅把这改革用法令的形式固定下来,要求从上到下必须执行,做到有法必依,违法必究,王子犯法与民同罪。

太子不满迁都,妄议变法,应该治罪,但太子是未来的君王不能治,就以太子师代替,太子师傅公子虔受到劓鼻的刑罚。

经过商鞅变法,秦国国力大增,一跃成为军事强国,民风根本好转,出现了夜不闭户,道不拾遗的太平景家。

然而,商鞅变法八年,法令虽行,刑戳大重,民见威不见德,知利而不知义,太子恨商鞅刑其师傅,在秦孝王晏驾之后,太子继位,及时治商鞅罪,将他五马分尸。

讲法兼势。

慎到(公元前395年一315年)赵国人,提出了运天子以为天下,非运天下以为天子也。

丰富了管仲势的概念。

认为任何变法及出仕处事之道,都要看谁势的变化。

要让形势总是站在自己一边,依靠控制势来还到控制变法和强国的目的。

但慎到并没有将自身的治国思想付诸实线。

术为法用。

申不害L公元前约385年一337年)韩国变法家。

他强调加强君主权术运用,监管下级官吏。

以便君主掌握观察人际关系及察言观色,控制操作上下关系,进而控制操作变法。

申不害的术势变法虽然在本国短时间内取得了一些成绩,但君臣互相猜疑,互不信任,属吏人人自危,这样的局面是不利变法的,最终是祸国殃民的。

韩非子融法势术于一体,集法家学说之大成。

对法势术有着新的精辟论说。

韩非(约公元前280年一前233年)韩国人,是先前法家集大成者。

韩非的法学思想除了集商鞅的法,慎到的势,中不害的术之外,还继承了苟子性恶论的观点。

2023年最新的韩非子的法术势思想

2023年最新的韩非子的法术势思想文档大全 > :[韩非子的法术势]法术势--论韩非子思想 (作品赏析)[韩非子的法术势]法术势--论韩非子思想 (作品赏析)概述韩非以前的法家有三派,其一重‘术’,以在战国中期相韩昭侯的‘郑之贱臣’申不害为宗。

所谓‘术’,即人主操纵臣下的阴谋,那些声色不露而辨别忠奸,赏罚莫测而切中事实的妙算。

”其二重“法”,以和申不害同时的商鞅为宗。

他的特殊政略是以严刑厚赏来推行法令,使凡奉法遵令的人无或缺赏,凡犯法违令的人无所逃罚。

其三重“势”,以和孟子同时的赵人慎到为宗。

所谓势即是威权。

这一派要把政府的威权尽量扩大而且集中在人主手里,使他形成恐怕的对象,好像压臣下。

这三派的注意点,韩非兼容并顾,故此说他集法家的大成。

”基本词义解释变法之法商鞅(约前390年-前338年),变法修刑,推动两次巨大的变法,为秦国一统七国,打下了基础,建立最完善“明赏罚”机制,军功制度,开辟荒田,耕战制度。

可惜其死宛如吴起。

讲法兼“势”-慎到(约395-前315)赵国人,强调治国以法为准绳。

提出“立天子以为天下,非立天下以为天子也”。

丰富强化了管仲的“势”的概念,认为任何变法,及出仕处事之道,都要看准“势”的变化,要让形“势”总是站在自己这边。

依靠控制“势”而达到控制变法和强国的目的。

术为法用-申不害(约公元前385-前337)韩国变法家,强调变法时候术的重要性,以及君主掌握控制朝政时,运用术。

术是指控制观察人际关系,及察言观色,控制操作上下级关系的手法,手腕。

(这里必须强调一下只要一心为民为国,实行救国改革,无论成败,都应该配得上大法两个字!若是只用术,那必然是害国殃民之为,为千古可耻,万民怨恨。

)法术势合韩非(约公元前280一前233)结合商鞅的“法”,慎到之“势”,申不害之“术”,三者相承相辅的关系下结合,提倡礼辅之。

延续继承荀子思想中的“性恶论”,但依然在其篇段中“存韩”,也是因为“存韩”之心惹来杀生之祸。

中国文化概论自考题-15

中国文化概论自考题-15(总分:100.00,做题时间:90分钟)一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数:25,分数:25.00)1.在中国古代经典中,“文化”的含义是指______∙ A.人的品德、修养∙ B.人类所创造的物质文明∙ C.人类所创造的精神文明∙ D.人的后天修养与精神、物质的创造(分数:1.00)A.B.C.D. √解析:[解析] 在中国经典文化中,“文化”是指人的后天修养与精神、物质的创造。

答案为D。

2.下列各项不属于国别文化的是______∙ A.中华文化∙ B.华夏文化∙ C.炎黄文化∙ D.东方文化(分数:1.00)A.B.C.D. √解析:[解析] 中国文化又称中华文化、华夏文化、炎黄文化,它属于国别文化。

东方指的并非一个国家,因此东方文化不属于国别文化。

答案为D。

3.华北平原有黄河和______水系,东部有泰沂山地,是中国文化的又一摇篮。

∙ A.淮河∙ B.济水∙ C.海河∙ D.运河(分数:1.00)A.B.C. √D.解析:[解析] 华北平原有黄河和海河水系,东部还有泰沂山地,是中国文化的又一摇篮。

答案为C。

4.南北朝时期,北方处在游牧人群向农业居民转化的时期,但占有很大比重的仍是______∙ A.农业及牧业经济∙ B.农业及狩猎经济∙ C.牧业及狩猎经济∙ D.农业经济(分数:1.00)A.B.C. √D.解析:[解析] 南北朝时期,北方常处在游牧人群向农业居民转化的时期,牧业及狩猎经济占有很大比重。

答案为C。

5.中国沟通南北的大运河体系形成于______∙ A.魏晋南北朝时期∙ B.隋唐时期∙ C.宋元时期∙ D.明清时期(分数:1.00)A.B. √C.D.解析:[解析] 魏晋南北朝连接江、淮、河、海的运河网已经形成。

到隋唐时期,沟通南北的大运河体系已经形成。

答案为B。

6.距今约1万年左右人类开始进入新石器时代,此前为______∙ A.石器时代∙ B.旧石器时代∙ C.磨制石器时代∙ D.骨器时代(分数:1.00)A.B. √C.D.解析:[解析] 距今大约1万年左右,人类开始进入新石器时代,此前为旧石器时代。

春秋和战国时期的政治特点

春秋和战国时期的政治特点春秋战国时期政治思想是中国由奴隶制社会向封建制社会转变时期的政治思想。

这是中国古代政治思想发展的重要时期,在此时期内,百家争鸣是政治思想发展的一个特征。

本文是春秋和战国时期,希望对大家有帮助!中国由奴隶制社会向封建制社会转变时期的政治思想。

这是中国古代政治思想发展的重要时期,在此时期内,百家争鸣是政治思想发展的一个特征。

从公元前770年周王室东迁雒邑,到公元前221年秦统一中国为止,持续了5个世纪的春秋战国时期,是社会动荡和政治、经济制度急剧变革的时期。

从鲁初税亩起,至秦商鞅变法,“裂井田,开阡陌”,表明中国奴隶制社会的土地制度──井田制瓦解,土地私有制逐渐形成,奴隶制生产关系逐渐被封建生产关系所取代。

周王室东迁以后,失去了控制诸侯国的政治、经济、军事力量,一些诸侯国竞相扩张,出现了大国争霸的政治形势。

公元前5世纪中叶,韩、赵、魏三家分晋,形成了七雄并立局面,大国争霸进而演变为列国之间的兼并战争。

在社会的动荡中,从分裂走向统一的历史进程也在加速。

随着战争和土地私有制度的发展,原有的社会等级结构也日趋解体。

奴隶主贵族日益没落,新兴的地主阶级开始走上社会政治舞台。

春秋末年,学在官府的格局被冲破了。

孔丘“论次诗书、修起礼乐”,形成私人办学的风气。

至战国时期,士人成为较为稳固的知识阶层和社会政治生活中最活跃的力量,这为政治思想的繁荣发展创造了重要的条件。

春秋和战国时期发展概况春秋战国时期是中国传统政治思想系统化、哲理化的时期。

春秋初至春秋末,是西周以来敬德保民思想继续发展的时期,仁、礼、法、刑、忠、孝等重要的政治思想范畴,都是这一时期提出的。

儒家和道家的出现,使中国古代的政治思想进入了体系完备和内容丰富、充实的发展阶段。

至战国时期,又出现了名家、法家、墨家、农家、杂家、阴阳家、纵横家等思想学术派别,诸子百家各自著书立说,招收学生,宣扬自己的政治主张,形成了百家争鸣的局面。

诸子百家中,儒、墨、道、法四家的政治思想内容最为丰富,对中国古代政治思想的发展影响较大。

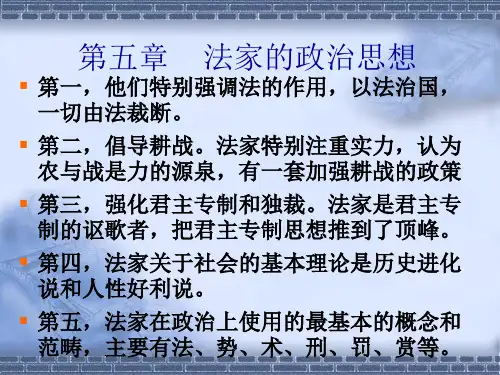

法家思想

3)立法原则

立法要因人情好利,但法不仅保障某一个人的一 切私利,它要在相互利害关系中找出一个共同的 准则,这个准则叫“立公去私”。 “公”是事物的基本功用,法就是要保障事物实 现其基本的功能。“私”是破坏事物基本功用的 行为。 慎到认为,君主虽有立法大权,但并不是“公” 的化身,法一旦制定出来,君主也要遵守。“欲 不得干时,爱不得犯法”。“定赏分财必由 法。”“立法而行私,是私与法争,其乱甚于无 法。” 慎到通过法来限制君权的思想有可贵之处,但并 无实现此种理想的制度保障,此与近代的君主立 宪主义有所不同。

2.正名之术

君主要想让天下真心归附,就需要摆正自己 的名分。 “昔者尧之治天下也,以名。其名正,则天 下治。桀之治天下也,亦以名。其名倚,而 天下乱。是以圣人贵名之正也。” 君主应该抓一国之大事。同时,审查臣下是 否按其名分行事,并命令臣下做其名分内应 做的事务。 “主处其大,臣处其细。以其名听之,以其 名视之,以其名命之。”“为人臣者,操契 以责其名。名者,天地之纲,圣人之符”。

“尚贤”属人治与“尚法”的法治精神相 冲突,不利于君主依法而治。但君主仍应 在大权独揽的情况下,将各式人才集中起 来为己所用。 B.君无事、臣有事 慎到受道教处事哲学之影响,提出君主欲 擒故纵的统治之术,也即是“臣事事而君 无事,君逸乐而臣任劳”。君主要善于发 挥下属的智慧和才能,让他们尽力,而君 主则收臣之利。君主的职责是会用人,而 不是代臣行事。

3.尚法

1)反对“身治”(人治),提倡“法治”。 他认为人治有两大弊端:一是人治无一定 标准,随心所欲;二是,人治使“国家之 政要在一人之心矣,”“一人之识识天下, 谁子之识能足焉?”因此,“事断于法, 是国之大道也。” 2)法的内涵 慎到认为,世间每一种事务包括天、地都 有局限性。

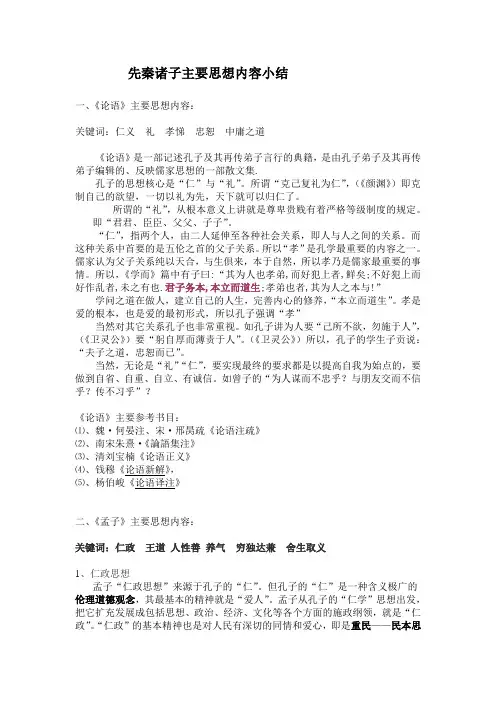

先秦诸子散文思想内容综述

先秦诸子主要思想内容小结一、《论语》主要思想内容:关键词:仁义礼孝悌忠恕中庸之道《论语》是一部记述孔子及其再传弟子言行的典籍,是由孔子弟子及其再传弟子编辑的、反映儒家思想的一部散文集.孔子的思想核心是“仁”与“礼”。

所谓“克己复礼为仁”,(《颜渊》)即克制自己的欲望,一切以礼为先,天下就可以归仁了。

所谓的“礼”,从根本意义上讲就是尊卑贵贱有着严格等级制度的规定。

即“君君、臣臣、父父、子子”。

“仁”,指两个人,由二人延伸至各种社会关系,即人与人之间的关系。

而这种关系中首要的是五伦之首的父子关系。

所以“孝”是孔学最重要的内容之一。

儒家认为父子关系纯以天合,与生俱来,本于自然,所以孝乃是儒家最重要的事情。

所以,《学而》篇中有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上而好作乱者,未之有也.君子务本,本立而道生;孝弟也者,其为人之本与!”学问之道在做人,建立自己的人生,完善内心的修养,“本立而道生”。

孝是爱的根本,也是爱的最初形式,所以孔子强调“孝”当然对其它关系孔子也非常重视。

如孔子讲为人要“己所不欲,勿施于人”,(《卫灵公》)要“躬自厚而薄责于人”。

(《卫灵公》)所以,孔子的学生子贡说:“夫子之道,忠恕而已”。

当然,无论是“礼”“仁”,要实现最终的要求都是以提高自我为始点的,要做到自省、自重、自立、有诚信。

如曾子的“为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎”?《论语》主要参考书目:⑴、魏·何晏注、宋·邢昺疏《论语注疏》⑵、南宋朱熹·《論語集注》⑶、清刘宝楠《论语正义》⑷、钱穆《论语新解》,⑸、杨伯峻《论语译注》二、《孟子》主要思想内容:关键词:仁政王道人性善养气穷独达兼舍生取义1、仁政思想孟子“仁政思想”来源于孔子的“仁”。

但孔子的“仁”是一种含义极广的伦理道德观念,其最基本的精神就是“爱人”。

孟子从孔子的“仁学”思想出发,把它扩充发展成包括思想、政治、经济、文化等各个方面的施政纲领,就是“仁政”。

国学:法家简介?

国学:法家简介?法家是先秦诸子中颇具影响的一个学派,主张以“法”治国,反对仁义;强调明刑尚法、信赏必罚;主张发展经济,富国强兵;主张君主专制,尊主卑臣。

《汉书·艺文志》中有一段评论说:“法家者流,盖出于理官。

信赏必罚,以辅礼制。

《易》曰‘先王以明罚饬法’,此其所长也。

及刻者为之,则无教化,去仁爱,专任刑法而欲以致治,至于残害至亲,伤恩薄厚。

”法家这个流的思想,是出于古代掌管诉讼的官员,不欺地按规定实行奖赏,严格地按法律实行惩罚,以此来辅助礼制。

《易经》上说“上古圣明的君王用明正的刑罚来整肃法纪”,在这方面是法家的特长。

法家的思想先驱能够追溯到《春秋》时的管仲、子产,实际为战国初期的李悝、吴起等人。

因为法家是“因时立法,因事制礼”的,所以,法家人物及各自的思想亦有别,如,《管子》提倡社会分工,甚至鼓励消费(侈靡);而《商君书》主张重农,抑制工商。

又如《韩非子》中提倡君主专制;而《管子》中则反对独裁。

早期法家分为重法、重术和重势三派,分别以商鞅、申不害、慎到为代表。

“法”(就是法律、法令,是要求臣民必须遵守的)、“术”(术就是权术,是君王控制驾驭臣民的手段和策略)、“势”(势就是权势,包括地位和权利,是君临臣民的客观条件)。

商鞅重视赏罚的制订,主张用严刑重罚以杜绝犯罪。

申不害强调君王控制驾驭臣民的手段和策略,建议君王应以“独视”、“独听”、“独断”的手段来实行统治。

慎到强调地位和权力是君临臣民的客观条件,把君主的权势看作行法的力量。

战国末年的韩非是法家思想的集大成者,他兼取诸家,主张法、术、势三者相辅而相成,不可偏废,又吸收道家思想,提出“抱法处势则治”,建立起了一套完整的法治理论体系。

韩非改造了老子“道”的学说,提出“理”的范畴,认为道是万物发展的总规律,理是个别事物的特殊规律,强调人必须遵循客观规律。

法家的主要代表著作有《商君书》(为商鞅及其后学者的著述合编)二十九篇,今存二十四篇;《韩非子》(为韩非所著,或混有部分他人著作)五十五篇,今俱存。

法家代表人物及思想核心思想是什么

法家代表人物及思想核心思想是什么法家代表人物:春秋时的管仲、子产。

战国时李悝、吴起、商鞅、慎到、申不害等人予以大力发展,遂成为一个学派。

法家思想:法家是中国历史上研究国家治理方式的学派,提出了富国强兵、以法治国的思想。

它是诸子百家中的一家,战国时期提倡以法制为核心思想的重要学派。

法家代表人物及思想主张法家的代表人物是:李悝、慎到、商鞅、申不害、李斯、韩非子。

法家主张法律的至高无上,认为社会就必须要有严厉的法律,违法必纠,做到法律的绝对权威。

法家,诸子百家之一,是中国历史上提倡以法治为核心思想的重要学派,以富国强兵为己任,《汉书·艺文志》列为“九流”之一。

法家不是纯粹的理论家,而是积极入世的行动派,它的思想也是着眼于法律的实际效用。

法家思想包括伦理思想、社会发展思想、政治思想以及法治思想等诸多方面。

法家是战国时期平民的政治代言人,在政治上可谓是“独步天下”。

强调“不别亲疏,不殊贵贱,一断于法”。

法家思想作为一种主要派系,他们提出了仍然影响深远的以法治国的主张和观念,这就足以见得他们对法制的高度重视,以及把法律视为一种有利于社会统治的强制性工具,这些体现法制建设的思想,一直被沿用,成为中央集权者稳定社会动荡的主要统治手段。

当代中国法律的诞生就是受到法家思想的影响,法家思想对于一个国家的政治、文化、道德方面的约束还是很强的,对现代法制的影响也很深远。

法家的核心思想是什么法家的核心思想是以法治引领社会。

他们的理论根据是万物以道为原为本,法是道在社会的体现。

法家推行法治思想的根本目的是富国强兵。

而为了富国强兵,法家主张改革贵族奴隶主世袭制,强调奖励耕战,减轻赋税法家的法制思想是有其现实依据的,就是战国时期天下争雄,已非古法所能治,要「各当时而立法,因事而制礼」。

古礼只适合于古代,当其时必须实行法制。

他们由是提出与其法治思想一致的历史观:历史是发展的,「不必法古」,「反古不可非」。

法家的法治思想在不同的法家思想家那里,法治、术治、重势思想各有侧重:商鞅重法治,申不害重术治,慎到强调重势,韩非成为法家思想的集大成者。

严刑峻法,因情而施:社会运行的强制规范

严刑峻法,因情而施:社会运行的强制规范——春秋战国时期法家社会思想研究郑杭生胡翼鹏【内容提要】法家诸子基于对人性的洞悉,主张以严刑峻法治理天下国家。

他们发现:人性好利,莫不自为。

法家并不象其他学派将人性追逐利益、权衡利害视作恶行而予以禁绝,他们反而要求因循人性,以大利诱导(奖赏)人们守法,以大害惩戒(刑罚)民众不违法。

法令是衡量人们行动的标准,合法则赏,不合则罚。

法令面前,一视同仁。

刑无贵贱,功不抵罪,甚至轻罪重罚,以严刑峻法威慑人们不敢越轨。

君主掌控法度刑律,并借助威势、玩弄权谋以驾驭群臣,统御万民。

君主上遵天道,下凭法度;臣僚秉公办事,效忠君主。

在法令刑律的威慑下,君主垂拱而无为,臣僚任事而尽责,最终天下无为而治。

【关键词】法家;人性;法;道法转关;社会运行;社会秩序一如先秦各家学派,法家也在试图寻求造就社会秩序的有效途径。

虽然诸子求治去乱的终极目标一致,但彼此凭籍的手段并不相同。

儒家通过内在的道德修养,自觉地遵守礼制规范,由此形成长幼异节、上下有差的严整秩序;道家则否定伦理情感和社会规范,以另类的价值取向方式,消解人们争名逐利的欲望,从而化解天下纷争,达成无为而治。

但法家是从外在的控制力量入手,以严刑峻法为威慑力量,从而造就整齐划一的社会秩序。

一、人性好利,莫不自为法家的社会整合方案、协调社会秩序的理论,主要基于他们对人性的论证。

他们探究人性问题的目的,就是为了使这个前提理论更接近于社会事实,从而使建立在这种前提理论之上的社会整合方案具有良好的社会功能。

墨子曾说:“上之为政,得下之情则治,不得下之情则乱。

”(《墨子·尚同下》)法家强调实施刑罚治国的理论前提是“人性好利自为”,即追逐利益,特别是物质利益是人的本质属性。

无论是管子、慎到一系的齐法家,还是商鞅、韩非一系的晋法家,他们对“人性好利”都有着深刻、独到的认识和阐释。

“人性好利自为”论是法家诸子实施他们治国方略的前提和基础。

人为何生而好利?韩非指出:“人无毛羽,不衣则不犯寒;上不属天而下不著地,以胃肠为根本,不食则不能活。

法家慎到生平资料简介

法家慎到生平资料简介慎到,尊称慎子。

战国时期法家创始人之一。

下面是为你搜集慎到先生简介,希望对你有帮助!春秋战国时期,是中国文化大爆炸的时期,无数的贤人大才横空出世,引发了一场文化风暴,诸子百家层出不穷,而在这之中,慎到也是一个非常重要的角色,慎到他是战国时期的赵国人,被后人尊称为慎子。

慎到大概是活跃于战国中后期,他早年的时候曾经在稷下学宫之中讲学,是当时学宫之中最有影响力的学者之一,最早的时候他精研道家学说,但是和老庄不同的是,他看到天地自然的伟大的同时也看到了人类无限的可能性,相信人类能够处理好自己和自然的关系,从道家思想之中逐渐脱离开来,将道家和法家思想相结合,形成了自己独特的思想观念,是法家的主要创始人之一,因为慎到的思想有道家思想和法家思想相结合的痕迹,所以也有人称之为道法家。

根据史记来看,他有着《十二论》但是很多都已经失传了,就连在汉书中收录的《慎子》42篇现在也只能找到其中的五篇,可以说慎到的绝大部分著作都已经消失在了历史之上。

慎子的思想不仅是法家思想的开端之一,也深深的影响了道家学说,自他之后,中国的道家正式走上了参与政治的道路。

同时他基本的建立了法术势的体系,为后来法家的发展打下了基础。

慎到将自己的“法”和道家的“道”联系起来,认为为人君主也需要守法,是国家存在所以才需要国君,而不是国君存在才有天下,这样最基础最朴实的法治观念也影响了无数后人。

慎到变法故事慎到是先秦时期法家的代表人物之一,在法家思想的发展过程中起到了很重要的作用,他是从道家分化出来的法家思想家。

虽然现在他的很多著作都已经遗失在了历史的尘埃之中,但是从残存下来的那些残篇之中就可以看出慎到对于法家思想有着很多深入的研究。

慎到的年代已经是战国中期了,当时一些有见地的诸侯国都纷纷开始了变法改革,随着新的封建地主阶级的逐渐强大,他们走上了政治舞台,为了增强自己的统治力,压制奴隶主们,他们积极通过变法来增强自己的权势而慎到的思想就是在这么一种历史潮流之中诞生的。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

早期的律法并未成文时,人们对于刑名 之事的判定多依照古例而量。 法家的思想的出现不仅仅在于对国家和人们日常生活当 中纠纷和所属关系的处理——(定分止争,),和规范 规范人们的日常行为——(兴功惧暴)起到了巨大的作 用。更多的目的,也是在探索规则的积极意义。当然, 法家并非单纯的研究法学,而更多的时候则是政客,这 一点,我们必须明确。不然,后面的很多内容便难以理 解了。 因为是讨论法家思想在日常生活当中的作用,故而不说 其对于国家集权和增长早期国力的作用。我们只谈法家 思想中对日常生活中,作为个人存在于社会时,如何利 用法家学术当中的思想来成功的与别人处好人际关系, 如何利用法家的思想来使得条件向自己有利的一方倾斜。 如何利用法家的思想来更好的完成自己的工作。

这些“法”可以起到帮助我们约束下属, 以及自己上司的目的。 使得日常工作生活可以有条不紊,井然有序的进行, 降低我们的成本和管理实施难度。 甚至我们可以借“法”为“势”使得这些“法”向自 己有利的一方靠拢。利用“刑”的威力,来制约甚至抹 杀对手。

只有具有虽身处法,却可立上而纵观的心态,方可借 “法”为“势”,以“势”为刃帮助我们达到自己的目 的。

人际关系——法家

前言

法之一字,实难道尽。 仅从字面意义上来说: 水至柔,善流。 疏其道,导其势,定其 向,是为法也。

自先秦时期 中国的法家先哲们,便对法 字做出了各自不同的理解。 自李悝始而后至商鞅重法,申不害重术,慎到重势。各 分其说,再出韩非并三家而独一派。至此,单纯的法家发 展到了一个颠峰。 再后来,及汉武于元光元年,董仲舒提出“罢黜百家, 独尊儒术”之时,统治中国千年的“儒皮法骨”同时搀杂 道家,阴阳家,甚至名家思想的一个非儒非法,是儒是法 的“儒家”便诞生了。后世的理学等等,基本上可以看做 是以儒向法过度发展而产生的畸形产物。 现在很多人都提倡恢复传统文化,提出儒家的积极处世 哲学,而独因商鞅做法自毙故屏弃法家的很多思想在日常 生活当中的作用,实为不智。 法家,顾名思义与今天的法律学科存在着一个承先启后 的关系。

再说“法” 这里的法不仅仅是指法律法规。 日常生活当中的各种行为准则,和默认底线以及各种 潜在规则都可以算做法。单独以刑名之法来说“法”, 很多时候难免会被认为苛刻和严酷不近人情。同时“以 法治法”的思想来处世难免考虑不够完善,往往更容易 事半功倍。 在日常生活当中,有很多规范我们行为的法律以及各 种条例,规定等。 “国有国法,家有家规” 这么多的行为约束,可以对我们的日常生活和职场竞 争起到哪些作用呢? 首先:没有规矩不成方圆,法无刑而不立。

目录

势 法 术

先说势。 慎到的势治学说,强调因势导利。 君王应因重法聚威,以法律作为手段规范人的行动。 同时使得自己的权威得到确立。故而可达到“抱法处势 则治”的目的。 这个势,不仅仅是在于本身之势,更重要的是天下大势。 因势导利,就在于借势“压”或者“疏”异,以达到 把有利的一方朝向自己的目的。同时以律法规范别人的 行为,以达到管理的目的。、

“术”使用的正确于否,直接关系到自 己目标所能达到的效果。 君有术,任能吏,携其恩,显起威,则国可达。君昏 聩,任不得其人。御下纵抑无度,则国败庙危。 臣有术,治有方,睦其僚,显其政,则身可立。臣无 术,政无所绩,民无所得,身无所援,则途黯身危。

进而言之,善术可生势,善势则可立法。立法方可为 君。

最后要说的是“术” 个人认为,在法家三派中,倘若以剑术而喻,“法” 为刃,“势”为力,而“术”则为其人。 :有力无刃,则无其锋锐,有刃无力,则与废铁无异。 而有刃无人的话,则难生其力,皆为空谈。 法家的术,简单来说:就是权谋,就是帝王心术。

日常生活当中职场官场的进身之道无不在此。上级管 理下级需要,系,以达到可以顺利完成工作甚至 压制对手的目的。

而作为日常生活的官场和职场当中,借势之术随处可 见。不仅仅是作为上位者的手段,下属借势而压迫上级 从而完成自己的目的的例子也随处可见。

三国曹操“携天子以令诸侯”,宋明“清 流”甚至可以当殿骂君,再至今天共和国与 民国争天下得胜,无一不是积巨势至上而下 一鼓破敌。 由此可见,这势的威力确实浩荡之至难以抗拒。谁掌 握了势,就可威伏四方,所向披靡。而曹操后来的失败, 正是因为了未能守住“势”。 “势”随时变化,谁能洞察先机就可以把“势”转向 自己有利的一方。当然,现实生活当中的“势”更是千 变万化,庞大而复杂的人脉关系,巨大的不可抗拒的利 益,社会制度和生产力的发展,甚至种种“大义”,这 些都可以是势。 如何掌握这些势力?从而利用这些势确立自己的地位 和提高自己的能力呢?这些,便要靠其他两派的学说来 体现了。