生物技术药物临床实验安全性评价共40页

ICH 生物技术药物的临床前安全性评价 S6 R1

人用药品注册技术要求国际协调会ICH三方协调指导原则生物技术药物的临床前安全性评价S6(R1)1997年7月16日总指导原则现行第四阶段版本2011年6月底整合2011年6月12日的附录本指导原则由相应的ICH专家小组制定,按照ICH进程,已递交管理部门讨论。

在ICH进程第四阶段,最终草案被推荐给欧盟、日本和美国的管理机构采纳。

生物技术药物的临床前安全性评价ICH三方协调指导原则目录第I部分: (1)1.前言 (1)1.1背景 (1)1.2目的 (1)1.3范围 (1)2.受试物的质量标准 (2)3.临床前安全性试验 (2)3.1 一般原则 (2)3.2生物活性/药效学 (3)3.3动物种属/模型选择 (3)3.4动物的数量/性别 (4)3.5给药途径/剂量选择 (4)3.6免疫原性 (4)4.特殊考虑 (5)4.1安全药理学 (5)4.2暴露评价 (5)4.2.1药代动力学和毒代动力学 (5)4.2.2测定 (6)4.2.3代谢 (6)4.3单次给药毒性研究 (6)4.4重复给药毒性研究 (6)4.5免疫毒性研究 (7)4.6生殖能力和发育毒性研究 (7)4.7遗传毒性研究 (7)4.8致癌性研究 (7)4.9局部耐受性研究 (8)注释 (8)第II部分: (9)1.前言 (9)1.1附录目的 (9)1.2背景 (9)1.3指导原则的范围 (9)2.种属的选择 (10)2.1一般原则 (10)2.2一或两个种属 (10)2.3同源蛋白的使用 (11)3.研究设计 (11)3.1剂量选择和PK/PD原则的应用 (11)3.2研究期限 (11)3.3恢复 (11)3.4探索性临床研究 (12)4.免疫原性 (12)5.生殖和发育毒性 (12)5.1一般评论 (12)5.2生育能力 (13)5.3胚胎–胎儿发育(EFD)和出生前/后的发育(PPND) (13)5.4研究的时间安排 (14)6. 致癌性 (14)注释 (15)参考文献 (18)第I部分:生物技术药物的临床前安全性评价ICH三方协调指导原则在1997年7月16日的ICH指导委员会会议上进入ICH进程第四阶段,本指导原则被推荐给三方ICH管理机构采纳。

药物毒理学生物药物安全性评价

佐剂

佐剂:非特异性免疫增强剂,可以增加抗原在体 内的潴留时间、增强机体对抗原的处理和提呈能 力或刺激淋巴细胞增殖分化,从而增强了机体对 抗原的免疫应答或引导特异的免疫反应。

使用佐剂的疫苗需在长期毒性试验、免疫原性试 验和保护力试验中设立模拟疫苗对照组。

疫苗类非临床安全研究注意问题

选择相关种属的动物,动物或模型对表达的基因 产物和基因转运系统的生物反应要与在人体上期 望出现的反应相关。 4. 给药途径:采用临床拟给药途径或类似于临床的 给药途径。

基因类药物非临床安全性评价

5.剂量选择:设置多个剂量组,包括从无明显毒性 反应到明显毒性反应剂量;设置阴性对照组;动 物种属间剂量的换算可根据体表面积和体重。

时间: 2009-08-24 来源: 医药经济报

生物技术药物的发展现状

国外:

美国,生物技术产 业化,在世界上处于领 先地位。哺乳动物细胞 成为生物技术药物最重 要的表达或生产系统。

欧盟国家,生物技 术工业紧跟美国,处于 蓬勃发展的开始阶段。

其它国家 20%

欧盟 22%

美国 (北美)

58%

生物技术药物的发展现状

毒性实验前要完成免疫原性研究,确定相关 动物和免疫程序

考虑相关动物、免疫途径、剂量、暴露的频 率和时程、终点评价的时间

重点考虑免疫毒性,根据疫苗的特性确定免 疫学指标。

疫苗类非临床安全评价注意问题

• 一般不对剂量反应关系进行评价,但在前期 实验中要确定在动物中引起最高抗体反应的 剂量,尽可能选用临床拟用最高剂量。如果 注射的总体积受到限制,可以采用多点注射 的方式。

生物/基因类药物安全性评价

主讲人:

生物技术药物的定义

生物技术药物临床实验安全性评价

究结果。

举例

那他珠单抗(治疗多发性硬化症):出现一种罕见的

中枢神经系统严重不良反应,进行性多病灶脑白质病, 患者死亡,上市3个月即从市场撤出,停止使用。

英夫利昔单抗(治疗类风湿关节炎):上市后发现有

严重的肝脏毒性,引起严重感染,危及生命或死亡, FDA要求企业对其说明书进行修改和在说明书加黑框 警告。

查 统计方法和分析 相关性分析和评价

临床实验中特别关注的安全性问题

药物相关的心脏QTc间期延长 药物相关的肝毒性 药物相关的肾毒性 药物相关的骨髓毒性 药物-药物相互作用 药物代谢的多态性问题

生物制品潜在的重要问题包括: 对免疫原性的评价 中和抗体形成的发生率和后果 与结合抗体有关的发生潜在不良反应的可能性 对于基因治疗的生物制品,注意转染问题。对于细胞

世界卫生组织国际药物监测合作中心 UMC 国际医学科学组织委员会 CIOMS 人用药品注册技术要求国际协调会 ICH 药品信息学会 DIA

2.上市前安全性数据库规模与风现和识别

ADR的可能性就越大。 注册法规的样本量:

以预防用生物制品为例,要求临床试验的受试者数应

药品不良反应的发生率

十分常见:≥1/10

常见:≥1/100~<1/10 偶见:≥1/1000~<1/100 罕见:≥1/10000 ~<1/1000 十分罕见:<1/10000

国际医学科学组织委员会(CIOMS),1995

不良事件(Adverse Event):

WHO:在治疗过程中可能发生的任何 意外的有害反应,但其与用药并无必然 的因果关系。 GCP:病人或临床试验受试者接受一 种药品后出现的不良医学事件,但并不一 定与治疗有因果关系。

16-生物药物安全性评价

生物药物安全性评价第一节生物类药物概述一、生物类药物的概念和种类☐生物类药物〔biopharmaceutics或biopharmaceuticals〕是利用生物体、生物组织或器官等成分,综合运用生物学、生物化学等学科的原理与方法制得的天然生物活性物质以与人工合成或半合成的天然物质类似物.☐生物药物主要包括生化药物〔biochemical drugs〕生物技术药物〔bio-technology drugs>、和生物制品〔biological products>等.1、生化药物:一般是系指从动物、植物与微生物提取的,亦可用生物-化学半合成,或用现代生物技术制得的生命基本物质,如氨基酸、多肽、蛋白质、酶、辅酶、多糖、核苷酸、脂和生物胺等,以与其衍生物、降解物与大分子的结构修饰物等.2、生物技术药物:是指生物来源的和使用生物工程技术制造的药物,包括多肽、蛋白质与其衍生物或由其组成的产品,如细胞因子、生长因子、单克隆抗体、重组DNA 蛋白疫苗与人组织提取的内源性蛋白等.3、生物制品:是根据免疫学原理,用微生物〔细菌、病毒、立克次氏体以与微生物的毒素等〕、动物的血液、组织制成的,用以预防、治疗以与诊断人或动物传染病的一类药品.包括:★治疗用生物制品:抗体、DNA重组技术制品等.★预防用生物制品:疫苗.★诊断用生物制品:各种抗原抗体诊断液等.〔一〕治疗用生物制品1.未在国内外上市销售的生物制品.2.单克隆抗体.3.基因治疗、体细胞治疗与其制品.4.变态反应原制品.5.由人的、动物的组织或者体液提取的,或者通过发酵制备的具有生物活性的多组份制品.6.由已上市销售生物制品组成新的复方制品.7.已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的生物制品.8.含未经批准菌种制备的微生态制品.9.与已上市销售制品结构不完全相同且国内外均未上市销售的制品〔包括氨基酸位点突变、缺失,因表达系统不同而产生、消除或者改变翻译后修饰,对产物进行化学修饰等〕.10.与已上市销售制品制备方法不同的制品〔例如采用不同表达体系、宿主细胞等〕.11.首次采用DNA重组技术制备的制品〔例如以重组技术替代合成技术、生物组织提取或者发酵技术等〕.12.国内外尚未上市销售的由非注射途径改为注射途径给药,或者由局部用药改为全身给药的制品.13.改变已上市销售制品的剂型但不改变给药途径的生物制品.14.改变给药途径的生物制品〔不包括上述12项〕.15.已有国家药品标准的生物制品.〔二〕预防用生物制品1、未在国内外上市销售的疫苗.2、DNA疫苗.3、已上市销售疫苗变更新的佐剂,偶合疫苗变更新的载体.4、由非纯化或全细胞〔细菌、病毒等〕疫苗改为纯化或组份疫苗.5、采用未经国内批准的菌毒种生产的疫苗〔流感疫苗、钩端螺旋体疫苗等除外〕.6、已在国外上市销售但未在国内上市销售的疫苗.7、采用国内已上市销售的疫苗制备的结合疫苗或者联合疫苗.8、与已上市销售疫苗保护性抗原谱不同的重组疫苗.9、更换其他已批准表达体系或者已批准细胞基质生产的疫苗;采用新工艺制备并且实验室研究资料证明产品安全性和有效性明显提高的疫苗.10、改变灭活剂〔方法〕或者脱毒剂〔方法〕的疫苗.11、改变给药途径的疫苗.12、改变国内已上市销售疫苗的剂型,但不改变给药途径的疫苗.13、改变免疫剂量或者免疫程序的疫苗.14、扩大使用人群〔增加年龄组〕的疫苗.15、已有国家药品标准的疫苗.二、生物医药的潜在危险1、生物医药产业化的潜在危险①病原体与其代谢产物通过接触,可能感染人或其他生物〔生物安全性〕;②产品对人或其他生物的致毒性、致敏性或其他尚不预知的生物学反应〔潜在致病性〕;③小规模试验的情况下原本是安全的供体、载体、受体等实验材料,在大规模生产时完全有可能对人和其他生物与其生存环境的产生危害〔生物安全性〕;④在短期研究和开发利用期间内是安全的基因工程药物,很可能在长期使用后产生无法预料的危害〔潜在致病性〕.2、重组DNA 试验过程中的隐患实验室重组DNA试验过程中的潜在危害:①病原体,特别是重组病原体对操作者所造成的污染.②病原体或带有重组DNA的载体与受体,逃逸出实验室,对自然环境造成污染.基因重组生物堂而皇之地进入了大自然…….如转基因植物因花粉风扬或虫媒所进行的有性生殖过程扩散,所导致的"基因漂散".生物实验室产生的废弃DNA片段的排放……例如:废弃重组质粒DNA热处理效率如何?☐##市科委与环保局2006的联合调查显示, 实验室的生物性废水通常只经过100℃煮沸3-5min后排放下水道,或无任何预处理措施而直接排放.☐2008一项研究已证实, 目前常用的针对生物实验室废水的100℃热处理过程难以彻底消解、破坏水中废弃的重组质粒DNA.☐热处理质粒DNA 的降解半衰期约为2.7 - 4min,30min后仍存在一级结构完整的质粒,且仍有3%-5%的活性;即使热处理60min 其仍具有一定的生物活性.3. 疫苗〔vaccine〕应用的安全性问题①疫苗制品成分本身作为毒性物质对机体的直接损伤.|疫苗的大分子性、酸碱度、渗透压、所含的防腐剂,均可能引起不同程度的炎症反应,产生一些对机体有损害的反应.②诱导免疫系统引起的与免疫相关的毒性.③疫苗与其污染物和残余杂质引起的毒性.④若疫苗载体在体内变异,将威胁患者的生命.⑤其它未知的毒性|如疫苗和自闭症等某些疾病的关系尚不知.4. 基因治疗的前景与其安全性问题基因治疗〔gene therapy〕是指将外源正常基因导入靶细胞,用以纠正或补偿因基因缺陷和异常引起的疾病,以达到治疗目的目前的基因疗法是先从患者身上取出一些细胞,然后利用对人体无害的逆转录病毒当载体,把正常的基因嫁接到病毒上,再用这些病毒去感染取出的人体细胞,把正常基因插进细胞的染色体中,使人体细胞就可以"获得"正常的基因表达.①随机整合:可能诱发插入突变,激活癌基因.②病毒重组:缺陷型逆转录病毒通过重组获得复制能力.案例☐2003年,一名2个月龄法国重症联合免疫缺陷病〔SCID〕男孩接受试验性基因治疗,研究人员使用经过基因修饰的病毒,将患儿所缺乏的产生白细胞的基因拷贝导入其体内,但后来患儿患了白血病.至2005年又有3名儿童发生癌症.☐研究发现,经过基因工程修饰的病毒在至少一个细胞的不适当位点导入了治疗性基因,而新导入的基因破坏了细胞内原有的调控基因,使细胞开始不受控制地分裂,从而使患儿患上白血病.5. 生物医药对国际安全的威胁☐利用重组DNA技术可以使许多疫苗和抗菌素失去作用.〔新型、高效传染性病毒,用毒素基因与流感病毒基因拼接的新生物毒素已能够大量生产〕.☐基因治疗技术有可能被滥用,比如用于去掉不想要的基因,加入想要的基因,即用于人种的改造等.三、生物类药物不同于化学药物之处〔一〕生物类药物的药学和药动学特点❖多为蛋白质、多肽和核酸,使用剂量小,药理活性高,毒性相对较低.❖稳定性差,对热、酸、碱、重金属以与pH较敏感,极易失活.❖分子量大,还时常以多聚体形式存在,很难透过胃肠道粘膜的上皮细胞层,故口服吸收很少,不能口服给药,一般只有注射给药,不方便长期给药的病人;❖体内生物半衰期较短,从血中消除较快,因此在体内的作用时间较短,没有充分发挥其作用.〔二〕生物药物的特殊性1、结构确证不完全性生物技术药物的活性主要取决于其氨基酸序列和空间结构,但由于其一般分子量较大,空间结构复杂,现有的分析方法和手段并不能完全地确认其化学结构.合成多肽结构确认的内容:☐氨基酸序列研究:说明氨基酸连接顺序是否正确,常常用Edman降解〔即测定N端氨基酸〕、质谱、核磁共振谱等方法.☐空间结构研究生物药物原则要求空间结构研究,特别是长肽.如文献或研究显示,某多肽需要维持一定空间才有活性,则必须开展相应的空间结构研究.2、种属特异性包括不同人种之间的差异、人与动物之间的差异.不同种属的动物的同类受体在结构或功能上可能存在差异.因此生物药物在不同种属动物,存在生物活性的差异,甚至不同的反应.3、多功能性在同一生物体内,生物技术药物的受体可能广泛分布,或者针对的是特定的细胞信号通路,从而可以产生广泛的药理活性和毒性作用.因此,应用中应考虑与其药理学效应相关的潜在危害.例如某些生长因子EGF、VEGF和NGF,除了促进表皮、血管、神经组织的生长外,也是胚胎正常发育必不可少的.阻断这些通路〔如FGFR拮抗剂〕即使未发现发育毒性,在理论上存在风险.4、免疫原性和免疫毒性免疫原性:指药物刺激机体形成特异性抗体或致敏淋巴细胞的性质.免疫原性是药物本身具有的性质,有免疫原性不一定导致毒性,但可以影响对药物毒性、毒代或药效的客观评价.免疫毒性:指受试品引起免疫抑制〔感染↑,肿瘤↑〕或增强〔过敏反应〕或自身免疫反应.可能与药理活性相关<如抗排斥药物> 或不相关<如部分抗肿瘤药物>.(1)免疫原性的强弱是生物技术药物开发的决定因素之一.治疗用生物制品:评价其免疫原性,在于考察药物的免疫原性对药效和安全性评价可能的影响.例如,抗药物抗体可能会中和药物的活性、影响药物的清除、血浆半衰期和组织分布,改变药效/药动学,使在非临床研究中观察到的效应可能并非药物真正的药理和/或毒性反应.预防用生物制品:评价其免疫原性,在于考察药物的免疫原性强弱与其免疫保护作用的关系.〔2〕免疫原性检测对生物药物至关重要.在非临床研究中评价免疫原性,主要目的在于考察生物药物的免疫原性强弱和免疫原性对安全性评价可能的影响.第二节生物类药物临床前安全性评价要求<1> 急性毒性实验〔单剂量〕:原则上所有新的有效成分均应实施该实验.原则上应选择两种以上的动物,重点为掌握中毒症状与随时间推移的变化与剂量反应关系,不一定要求测定LD50.<2>慢性毒性实验〔重复给药〕➢给药周期至少要达到临床拟给药时间.➢给药频率应等于或大于临床给药频率,若临床给药频率按半衰期决定,也应根据半衰期进行;➢由于溶解度、注射次数、最大临床拟用剂量的限制,通常不确定最大耐受剂量 ,最高剂量至少应为最高临床拟用剂量的10倍.<3> 生殖毒性实验:临床上孕妇、妊娠与授乳期可能使用的药品原则上应实施该实验.<4> 致突变实验:应优先考虑使用哺乳类细胞进行致突变实验ω已证明与人型在自然状态下相同的单一多肽或蛋白质与疫苗不一定要求该实验.由于生殖细胞和体细胞都可发生染色体畸变.因此,染色体畸变试验可分别在这两种细胞中进行,一般以骨髓或外周血细胞代表体细胞,睾丸精原细胞代表生殖细胞.<5>致癌性实验:ω一般标准的致癌性实验〔2年的啮齿动物〕对生物技术药物不合适;鼓励使用转基因动物模型.ω对具有免疫抑制或促进细胞增殖的生物药物,应关注其致癌性评价:如注意反复给药毒性中组织病理学检查、体外细胞增殖实验等.ω如有疑问,可考虑进行标准的致癌实验〔受试物在动物身上应有活性和无免疫原性〕<6> 免疫原性实验重复给药,必须检查抗体是否产生以与形成抗体后对药理效应影响方面的分析.应选择不易产生抗体的实验动物进行实验.☐检测是否有抗体产生,抗体的出现时间、出现抗体的动物数、剂量关系、抗体滴度的动态变化等.☐判断产生的抗体是中和抗体还是非中和抗体,是否和毒性相关等.中和抗体〔neutralizing antibody〕:是指能中和抗原生物学活性的抗体.如rhbFGF连续给药15d后, 在大鼠的rhbFGF 3个剂量组中均可检测出抗rhbFGF 抗体, 这种抗体具有抑制rhbFGF 促进NIH3T3细胞增殖的作用.非中和抗体:在临床上可能也具有意义,因为这些抗体可能会增强或减少药物清除,从而改变药物的半衰期、组织分布或某些靶器官暴露于药物的时间,最终可能影响其体内的活性和毒性.<7> 安全药理学实验常常与单次和多次给药毒性实验结合进行;不用啮齿动物;增加肾脏免疫复合物检查.<8>毒代动力学研究:同化学药物<9>局部刺激实验:局部用药品与血液制品均应实施.〔10〕其他:如过敏性检测第三节生物药物安全性评价重点关注问题(一)生物药物非临床安全性评价考虑因素1、微生物学安全性1〕外来感染源:细菌、支原体、真菌、病毒、克雅氏病原体等.2〕转基因产品体内重建为强复制型病毒载体的潜能.3〕细胞携带同源性或异源性病毒,如逆转绿病毒、EB病毒、巨细胞病毒在环境中扩散的可能性,如病毒载体传播.2、致癌性1〕产品中残留的致癌性DNA.2〕转基因产品的载体插入突变.3〕细胞治疗中供体的恶性或癌前细胞.4〕细胞培养过程中导致永生化、恶性转化和生长因子非依赖性5〕细胞治疗产品中的杂质细胞.3、免疫学安全性1〕抗药性抗体.2〕宿主细胞的蛋白质〔结构差别〕或杂质.3〕转基因产品的病毒载体.4〕细胞治疗中的杂质细胞.5〕组织〔器官类〕产品的外源表位.6〕DNA疫苗的免疫耐受性.4、药理学安全性1〕扩大的药理作用或意外的受体结合.2〕分布于非靶组织3〕细胞治疗中细胞表型、功能和定位的改变.5、生物分布1〕治疗中所用基因与细胞的分布与体内的滞留时间.2〕转基因产品转移至生殖细胞.3〕转基因产品的载体插入突变.4〕载体播散与病毒传播.5〕产品〔如生长因子〕活性或药理作用、免疫调节活性.6、一般安全性问题1〕蛋白质、病毒载体的物理特征.2〕共价结合性配体分子,如毒素.3〕产品配方与赋形剂.4〕局部耐受性.〔二〕相关动物的选择☐一是指受试物可在此类动物体内,表现出药理学活性.☐二是考虑受试物诱发动物产生抗体的情况rhbFGF在大鼠产生明显的抗体,而在猕猴则不产生抗体.〔bFGF在人与猕猴的氨基酸残基同源性高达90%,而在人与大鼠之间的同源性仅为80%,所以抗体的产生似与该受试物在人与动物之间种属差异程度有关.〕1、选择相关种属的动物进行毒性试验☐生物药物的靶点主要是受体或抗原表位.所谓相关种属,是指受试物在此类动物体内,由于受体/抗原决定簇<对单抗而言> 的表达,能产生药理活性.☐选择相关种属的动物进行毒性试验,即选择其药理作用与人体反应一致、而抗体产生较少的动物.2、通过体外试验来筛选生物技术药物的相关动物☐传统的竞争结合试验或BIAcore结合试验,可用来考察受试物与人体靶组织和不同试验动物靶组织的结合情况.☐通过测定受体数量、受体亲和力或药理作用,帮助选择合适的动物种属进行体内药理和毒理试验.3、根据蛋白质的同源性筛选相关动物☐人源性重组多肽与动物同类蛋白氨基酸序列的一致性常作为筛选相关动物的依据.因动物蛋白质和人体蛋白质氨基酸序列的同源性越高,人体蛋白质越容易与动物受体发生交叉反应.☐蛋白质同源性是筛选相关动物的起点,但并不是作为确定相关动物的绝对依据.如IL-2和IL-6在动物和人体内的同源性很差,但重组人IL-2和IL-6却在很多种试验动物中显示出药理活性.4、通过细胞学实验预测体内活性的特异性可用不同哺乳动物细胞系,预测体内活性的特异性,并定量评估生物药物对不同动物种属的相对灵敏度.5、转基因动物的使用如无相关种属动物时,应考虑使用表达人源受体的相关转基因动物.例子:CD4转基因小鼠☐Keliximab是灵长类动物源性的mAb,主要用于与人CD4分子结合而发挥药效,而且此单抗也仅仅在人和黑猩猩之间有交叉反应.☐ CD4转基因小鼠动物模型:此模型小鼠CD4 基因被敲除,嵌入人CD4 基因片断,因此能表达人CD4 分子.☐通过一系列的药理学和免疫学刺激试验来研究此系小鼠的反应特点,然后用此系小鼠进行了6个月慢性毒性试验、生殖毒性试验以与免疫功能试验<DTH/ MLR> 等.〔三〕给药剂量的选择1.临床前动物给药剂量的主要依据是临床给药剂量;而临床试验给药剂量的设置,应依据对药物作用机制充分的认识.2.如当受试物在相关动物体内,或来源于该种动物的体外培养细胞上的亲和力,明显低于人体细胞时,应通过增加给药量来弥补暴露量的不足.3.如果活性成分清除较快或溶解度低,可适当增加实验动物的给药次数或给药容量.4.给药剂量应包括中毒剂量和未观察到不良反应的剂量,以反映剂量反应关系.5. 多数情况下实验动物可耐受最大给药量的重组蛋白,因此在生物药物安评早期,往往将高剂量组设为最大给药量来实现高暴露量.6. 对某些毒性很小或无毒的生物技术药物,需根据药物预期的药理/生理作用、受试物的易得程度以与临床适应症选择合理的给药剂量.思考题:1、生物药物的特殊性2、生物药物安全性评价考虑因素。

(仅供参考)ICH 生物技术药物的临床前安全性评价 S6 R1

人用药品注册技术要求国际协调会ICH三方协调指导原则生物技术药物的临床前安全性评价S6(R1)1997年7月16日总指导原则现行第四阶段版本2011年6月底整合2011年6月12日的附录本指导原则由相应的ICH专家小组制定,按照ICH进程,已递交管理部门讨论。

在ICH进程第四阶段,最终草案被推荐给欧盟、日本和美国的管理机构采纳。

生物技术药物的临床前安全性评价ICH三方协调指导原则目录第I部分: (1)1.前言 (1)1.1背景 (1)1.2目的 (1)1.3范围 (1)2.受试物的质量标准 (2)3.临床前安全性试验 (2)3.1 一般原则 (2)3.2生物活性/药效学 (3)3.3动物种属/模型选择 (3)3.4动物的数量/性别 (4)3.5给药途径/剂量选择 (4)3.6免疫原性 (4)4.特殊考虑 (5)4.1安全药理学 (5)4.2暴露评价 (5)4.2.1药代动力学和毒代动力学 (5)4.2.2测定 (6)4.2.3代谢 (6)4.3单次给药毒性研究 (6)4.4重复给药毒性研究 (6)4.5免疫毒性研究 (7)4.6生殖能力和发育毒性研究 (7)4.7遗传毒性研究 (7)4.8致癌性研究 (7)4.9局部耐受性研究 (8)注释 (8)第II部分: (9)1.前言 (9)1.1附录目的 (9)1.2背景 (9)1.3指导原则的范围 (9)2.种属的选择 (10)2.1一般原则 (10)2.2一或两个种属 (10)2.3同源蛋白的使用 (11)3.研究设计 (11)3.1剂量选择和PK/PD原则的应用 (11)3.2研究期限 (11)3.3恢复 (11)3.4探索性临床研究 (12)4.免疫原性 (12)5.生殖和发育毒性 (12)5.1一般评论 (12)5.2生育能力 (13)5.3胚胎–胎儿发育(EFD)和出生前/后的发育(PPND) (13)5.4研究的时间安排 (14)6. 致癌性 (14)注释 (15)参考文献 (18)第I部分:生物技术药物的临床前安全性评价ICH三方协调指导原则在1997年7月16日的ICH指导委员会会议上进入ICH进程第四阶段,本指导原则被推荐给三方ICH管理机构采纳。

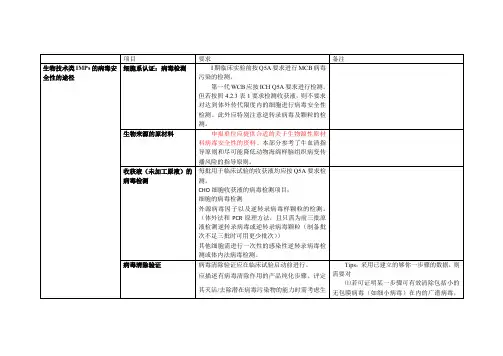

临床试验用生物技术产品的病毒安全性评价-table

风险评估应包括每剂量中病毒颗粒数量的估计(见ICH Q5A附录5),且应包含对所有生产工艺步骤的风险评估。特殊情况下,对临床参数进行权衡。

研发阶段病毒安全性的再评价

一旦在病毒安全性风险评估已完成的工艺步骤引入了变更,生产商应做相应记录。

通过至少两次独立实验证明有效病毒清除步骤的可重复性。

证明所采用的参数为实际生产的参数。

Tips:采用已建立的够你一步骤的数据,则需要对

⑴若可证明某一步骤可有效清除包括小的无包膜病毒(如细小病毒)在内的广谱病毒,则仅进行单一步骤病毒灭活/去除步骤的研究可能即为充分的。但B型细胞通常需对多于一步的工艺进行评价。

针对用于细胞库、其它起始生产原材料和收获液病毒检测的检测方法,应以表格形式提供鉴定/验证结果概述(例:采用适宜的阳性/阴性对照确定的特异性、敏感性、定量限和检测限等数值。

针对用于病毒清除研究的分析方法,应提供完整的细节描述以证明该方法用于(模型)病毒颗粒定量是合适的。描述应包括关于定量限的判定、特异性的判定、方法固有的变异度、缓冲液/基质对病毒感染力的干扰、可能影响所选用模型病毒对指示细胞感染能力的产品及缓冲液的细胞毒性分析等。

项目

要求

备注

生物技术类IMPs的病毒安全性的途径

细胞系认证:病毒检测

I期临床实验前按Q5A要求进行MCB病毒污染的检测。

第一代WCB应按ICH Q5A要求进行检测。但若按照4.2.3表1要求检测收获液,则不要求对达到体外传代限度内的细胞进行病毒安全性检测。此外应特别注意逆转录病毒及颗粒的检测。

生物来源的原材料

申报单位应提供合适的关于生物源性原材料病毒安全性的资料。本部分参考了牛血清指导原则和尽可能降低动物海绵样脑组织病变传播风险的指导原则。

EMEA临床试验用生物技术药物病毒安全性评价指导原则(《国家药审中心》)

EMEA临床试验用生物技术药物病毒安全性评价指导原则(《国家药审中心》)--译自欧盟发布的guideline on virus safety evaluation of biotechnogical investigational medicinal products审评五部李敏罗建辉关键词:病毒安全性临床试验临床试验研究用药(IMPs)译稿说明本文系国外指导原则的中文译稿,翻译自2009年2月1日由欧盟颁布执行的“Guideline on virus safety evaluation of biotechnogical investigational medicinal products”,意在向关注国内外同类技术问题评价要求新动向的业界人士提供一个信息,可作为国内研究过程中科学技术相关层面的借鉴,但不代表药审中心出台的生物技术类药品指导原则。

执行概要本文件为临床试验用生物制品病毒安全性提供科学性指导原则,该指导原则包括以下内容:1)临床前及临床试验阶段所应完成病毒安全性评价的标准及其范围。

2)可作为参考内容用于病毒安全性评价的内部经验的范围。

3)安全性评价中应纳入的风险评估。

1、简介确保生物制品的病毒安全性是一个复杂的过程,可靠的IMP病毒安全性评价是非常关键的。

本指导原则为人用生物制品申报临床时应提交的病毒安全性研究数据及资料提供建议。

本原则参考ICH Q5A(见参考文献)制定,ICH Q5A定义了药品上市申请(MAA)时应提供的研究数据。

尽管ICH Q5A并未提供专供临床阶段用生物制品的相关指导原则,但其基本思想是恰当的且适用于本指导原则的。

本指导原则提供了一种经协约认可的IMPs病毒安全性评价方法,同时适用于整个欧盟范围内的药品制造商和监管部门。

本指导原则尤其有益于指导多中心临床研究,包括涉及多个国家参与的国际多中心临床试验。

2、范围本指导原则适用于由按照Q5A要求建立的人源或动物源细胞库经细胞培养制备的人用生物技术类IMPs。

药研发临床前安全性评价课件

• 要求采用啮齿和非啮齿类动 物进行试验

• 通常没有免疫原性 • 要求进行遗传毒性研究 • 要求进行代谢研究 • 要求进行两年的致癌性试验 • 有仿制品

•2024/2/22

•药研发临床前安全性评价

•32

新药的安全性及有效性

❖药理学研究

主要药效学 一般药理学 药代动力学

❖毒理学研究

•2024/2/22

•药研发临床前安全性评价

•1

毒理学研究

• 急性毒性 • 长期毒性 • 局部特殊毒性 • 免疫毒性 • 遗传毒性 • 生殖毒性

致癌性 依赖性 复方制剂

•2024/2/22

•药研发临床前安全性评价

•2

评价目的

•2024/2/22

•药研发临床前安全性评价

•4

何谓具体问题具体分析?

CASE(要素)

➢ 产品的设计思路 ➢ 分子结构 ➢ 作用机制、活性特点 ➢ 安全性担忧 ➢ 相关动物 ➢ 免疫原性 ➢ 临床适应症、用药人群 ➢ 临床用药周期 ➢ 已有相关安全性信息 ➢ 技术、经济可行性等等

CASE(评价) 研究内容(重点) 研究阶段性 试验设计 结果评价

• 最大耐受量法 • 最大给药量法 • 半数致死量(LD50)法 • 固定剂量法 • 上下法(阶梯法,序贯法) • 近似致死剂量法 • 累积剂量设计法(金字塔法)

•2024/2/22

•药研发临床前安全性评价

•18

长期毒性研究

相关动物 给药途径 剂量 毒代动力学——药代研究在毒理学研究的延伸 阶段性——以不同给药期限的长期毒性研究来 分别支持药物进入Ⅰ 期、Ⅱ期或Ⅲ期临床试验 (生产)

•2024/2/22

•药研发临床前安全性评价

•25

生物药物安全性评价

生物药物安全性评价第一节生物类药物概述一、生物类药物的概念和种类☐生物类药物(biopharmaceutics或biopharmaceuticals)是利用生物体、生物组织或器官等成分,综合运用生物学、生物化学等学科的原理与方法制得的天然生物活性物质以及人工合成或半合成的天然物质类似物。

☐生物药物主要包括生化药物(biochemicaldrugs)生物技术药物(bio-technologydrugs)、和生物制品(biologicalproducts)等。

1、生化药物:一般是系指从动物、植物及微生物提取的,亦可用生物-化学半合成,或用现代生物技术制得的生命基本物质,如氨基酸、多肽、蛋白质、酶、辅酶、多糖、核苷酸、脂和生物胺等,以及其衍生物、降解物及大分子的结构修饰物等。

2、生物技术药物:是指生物来源的和使用生物工程技术制造的药物,包括多肽、蛋白质及其衍生物或由其组成的产品,如细胞因子、生长因子、单克隆抗体、重组DNA蛋白疫苗及人组织提取的内源性蛋白等。

3、生物制品:是根据免疫学原理,用微生物(细菌、病毒、立克次氏体以及微生物的毒素等)、动物的血液、组织制成的,用以预防、治疗以及诊断人或动物传染病的一类药品。

包括:★治疗用生物制品:抗体、DNA重组技术制品等。

★预防用生物制品:疫苗。

★诊断用生物制品:各种抗原抗体诊断液等。

(一)治疗用生物制品1.未在国内外上市销售的生物制品。

2.单克隆抗体。

3.基因治疗、体细胞治疗及其制品。

4.变态反应原制品。

5.由人的、动物的组织或者体液提取的,或者通过发酵制备的具有生物活性的多组份制品。

6.由已上市销售生物制品组成新的复方制品。

7.已在国外上市销售但尚未在国内上市销售的生物制品。

8.含未经批准菌种制备的微生态制品。

9.与已上市销售制品结构不完全相同且国内外均未上市销售的制品(包括氨基酸位点突变、缺失,因表达系统不同而产生、消除或者改变翻译后修饰,对产物进行化学修饰等)。

生物技术药物临床实验安全性评价PPT文档40页

39、没有不老的誓言,没有不变的承 诺,踏 上旅途 ,义无 反顾。 40、对时间的价值没有没有深切认再没有什么损失。——卡耐基 47、书到用时方恨少、事非经过不知难。——陆游 48、书籍把我们引入最美好的社会,使我们认识各个时代的伟大智者。——史美尔斯 49、熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟。——孙洙 50、谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。——莫扎特

生物技术药物临床实验安全性评价

36、“不可能”这个字(法语是一个字 ),只 在愚人 的字典 中找得 到。--拿 破仑。 37、不要生气要争气,不要看破要突 破,不 要嫉妒 要欣赏 ,不要 托延要 积极, 不要心 动要行 动。 38、勤奋,机会,乐观是成功的三要 素。(注 意:传 统观念 认为勤 奋和机 会是成 功的要 素,但 是经过 统计学 和成功 人士的 分析得 出,乐 观是成 功的第 三要素 。