固体超强酸催化剂

固体超强酸催化剂改性研究进展

固体超强酸催化剂改性研究进展固体超强酸催化剂是一种重要的催化材料,具有广泛的应用前景。

近年来,固体超强酸催化剂改性研究得到了广泛关注。

本文将从超强酸催化剂的性质和结构、催化剂的改性方法以及改性对催化性能的影响三个方面对固体超强酸催化剂改性研究进展进行探讨。

首先,固体超强酸催化剂的性质和结构对其催化性能具有重要影响。

传统的超强酸催化剂主要以氧化硫酸铁为代表。

随着研究的深入,人们发现了许多新型的固体超强酸催化剂。

例如,氧化钒、氧化铼、氧化碘等催化剂也具有超强酸性。

此外,固体超强酸催化剂的结构也对其催化性能起着重要作用。

人们通过调控催化剂的孔结构大小、壁厚度、晶型等来提高催化剂的活性和选择性。

其次,催化剂的改性方法主要分为物理改性和化学改性两种。

物理改性主要是通过改变催化剂的物理性质来提高其催化活性,如高温处理、爆炸治疗、离子注入等。

化学改性则是通过引入其他化合物或形成复合材料来改善催化剂的催化性能,如负载改性、金属离子改性、阳离子改性等。

这些改性方法可以有效地调控催化剂的酸性、碱性、导电性等性质,从而提高其催化活性和稳定性。

最后,改性对固体超强酸催化剂的催化性能影响较大。

一方面,改性可以有效地提高催化剂的活性和选择性。

例如,将贵金属纳米颗粒与催化剂负载在一起可以提高催化剂的活性;引入碱金属离子可以提高催化剂的选择性。

另一方面,改性也可以增加催化剂的稳定性。

例如,通过负载改性可以减少催化剂的失活速度;引入稀土离子可以提高催化剂的耐高温性能。

综上所述,固体超强酸催化剂改性研究已取得了一系列重要进展。

通过调控催化剂的性质和结构、采用物理和化学改性方法,可以显著提高固体超强酸催化剂的活性、选择性和稳定性。

随着对催化剂改性机理的深入研究,相信未来固体超强酸催化剂改性研究将取得更加突破性的进展。

固体超强酸催化剂的制备实验报告

固体超强酸催化剂的制备实验报告一、实验目的本实验旨在通过制备固体超强酸催化剂,掌握固体超强酸催化剂的制备方法和性质,为后续的催化反应研究提供基础。

二、实验原理固体超强酸催化剂是一种具有高催化活性和选择性的催化剂,其制备方法主要有两种:一种是通过将强酸负载在固体载体上制备,另一种是通过化学合成制备。

本实验采用的是化学合成法,即将氯化铟和氯化铵在水溶液中反应,生成氯化铵铟沉淀,再将其在高温下煅烧得到固体超强酸催化剂。

三、实验步骤1.将氯化铟和氯化铵按照1:1的比例加入到500ml三口烧瓶中,加入适量的去离子水,搅拌均匀。

2.将烧瓶放入水浴中,加热至80℃,继续搅拌2小时,使氯化铵铟充分沉淀。

3.将沉淀用去离子水洗涤3次,使其完全去除余氯离子和杂质。

4.将洗涤后的沉淀放入烘箱中干燥至恒重。

5.将干燥后的沉淀放入炉中,在氮气气氛下煅烧4小时,升温速率为5℃/min,煅烧温度为500℃。

6.取出煅烧后的样品,冷却至室温,称取适量样品,用乙醇溶解后进行催化活性测试。

四、实验结果经过催化活性测试,得到的固体超强酸催化剂表现出了较高的催化活性和选择性,对苯甲醇的酯化反应表现出了较好的催化效果。

五、实验结论本实验通过化学合成法制备了固体超强酸催化剂,并对其催化活性进行了测试,结果表明该催化剂具有较高的催化活性和选择性,可用于苯甲醇的酯化反应等催化反应中。

六、实验注意事项1.实验过程中应注意安全,避免接触氯化铟和氯化铵等有毒物质。

2.制备过程中应注意控制反应温度和时间,避免过度煅烧导致催化剂失活。

3.催化活性测试时应注意控制反应条件,避免影响测试结果。

4.实验结束后应及时清洗实验器材,保持实验室环境整洁。

固体超强酸系列催化剂制备

1. 稀土固体超强酸S2O82- / Sb2O3 / La3+催化剂制备:将8g SbC13溶于40mL乙醇和20mL苯的混合液中,搅拌充分溶解后得透明锑醇液,再向溶液中加入10mL异丙醇,使醇化反应进行得更彻底,然后加入少量阴离子表面活性剂,并滴加氨水,使之发生水解反应,得到胶状沉淀,低温化12h左右,多次洗涤至无Cl-检出。

滤饼于110℃烘干后,研磨过100目筛。

搅拌下将Sb2O3浸渍在一定浓度的(NH4)2S2O8溶液中lh,用量为每克Sb2O3用15mL(NH4)2S2O8溶液,抽滤,烘干,置于马弗炉中焙烧,得S2O82-/ Sb203催化剂。

将Sb2O3浸渍在一定浓度的(NH4)2S2O8和一定浓度的La(NO3)3的混合液1h,抽滤、烘干置于马弗炉在不同的温度和时间下焙烧,得一系列S2O82-/ Sb2O3 / La3+固体超强酸催化剂,置于干燥器中备用。

以代号表示不同制备条件下所得催化剂。

参考文献:稀土固体超强酸S2O82- / Sb2O3 / La3+的制备及催化性能研究舒华1,连亨池2,闫鹏2,文胜2,郭海福2(1.学院生化系,554300;2.学院化学化工学院,526061)稀土,2008.12(29卷第6期)2. 稀土固体超强酸SO42-/TiO2-La2O3制备:将一定量La203溶于浓度为3.0 mol·L-1的稀盐酸中,配成La3+溶液,再按一定量比量取TiC14与La3+溶液混合,用NH4·H 0[ w(NH3)=12%]水解至溶液呈碱性,控制pH值在8~9,沉淀完全,静置24 h后进行抽滤,并用蒸馏水不断洗涤至沉淀无Cl-存在(用0.1 mol·L-1的AgNO3检验),于105℃烘干后研细.再将该粉末浸泡于浓度为0.8 mol·L-1的稀H2SO4中24 h,然后抽滤,放入干燥箱中在110℃烘干,于一定的温度下焙烧活化3 h,冷却后置于干燥器中备用。

固体超强酸催化剂

0.1

4.8 71 90

与某pKa相当 的硫酸的质量

分数

N=N A

N(CH3)2

红(酸型)

[HA]S + [B]a

[A-]S + [BH+]a

测定原理:

H。= pKa + lg { [B]a / [BH+]a }

BH+

H+ + B

某 pKa 指示剂与固体酸相作用 其中: Ka = [ a H+ aB ] / a BH+

✓ 焙烧温度由150oC升高到600oC,弱酸减少,强酸增多;

但温度升高到1000oC,各强度下的酸量都大大减少

✓ 总酸量(H0 +6.8 ): 1.51 mmol/g (150oC)

各强度下酸量的两种表示:

1.80 mmol/g (300oC) 2.85 mmol/g (600oC) 最大 0.18 mmol/g (1000oC)

4 活性炭

在573K下热处理

金属氧化物 5

和硫化物

Al2O3 、TiO2、CeO2、V2O5、MoO3、WO3、 CdS、ZnS 等

6 金属盐 7 复合氧化物

MgSO4、SrSO4、CuSO4、ZnSO4、NiSO4、 Bi(NO3)3,AlPO4、BaF2、TiCl3、AlCl3等

SiO2-Al2O3、SiO2-ZrO2、 Al2O3-MoO3、 Al2O3Cr2O3、TiO2-ZnO、TiO2-V2O5、MoO3-CoO- Al2O3 、 杂多酸及其盐、合成分子筛 等

酸强度与酸量的测定

➢ 指示剂法(测定酸强度)

酸强度函数 H0(Hammett 函数)的定义 :

固体超强酸催化剂[详解]

![固体超强酸催化剂[详解]](https://uimg.taocdn.com/2b09fa7a1fb91a37f111f18583d049649b660e33.webp)

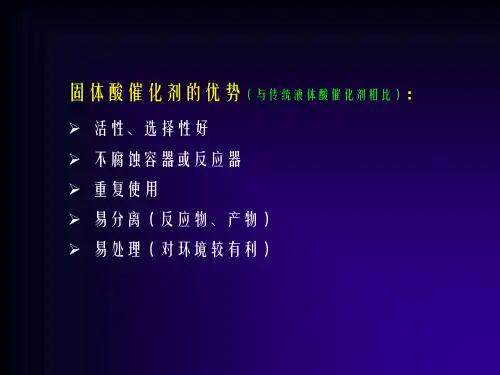

固体超强酸催化剂超强酸是比100%的硫酸还要强的酸,其Hammett函数H0<-11.93(100%硫酸的H0为-11.93),可分为固态和液态。

固体超强酸和液体超强酸相比,有容易与反应物分离,可重复使用,不腐蚀反应器,减少催化剂公害,催化剂有良好的选择性等优点。

在催化反应中,固体超强酸对烯烃双键异构化、醇脱水、烯烃烷基化、酸化、醋化等都显示出较高的活性。

这种催化剂不腐蚀设备,不污染环境,催化反应温度低,制备简便,有广泛的应用前景。

固体超强酸是近年来发展的一种新型催化材料,对许多化学反应有较好的催化活性、选择性及重复使用性能。

固体超强酸是近年来研究与开发的一种新型固体酸催化剂,随着人们对固体超强酸不断深入研究,催化剂的种类也从液体含卤素超强酸发展为无卤素固体超强酸、单组分固体超强酸、多组分复合固体超强酸。

无论是催化剂的制备、理论探索、结构表征,还是工业应用研究都有了新的发现,固体超强酸由于其特有的优点和广阔的工业应用前景,已受到国内外学者广泛关注,成为固体酸催化剂研究中的热点。

1. 催化性能1.1饱和烃的异构化反应饱和烃类分子如正丁烷、戊烷较稳定,不易发生反应。

如用100%硫酸作催化剂,室温下不会发生反应,但用SbF5SiO2-Al2O3固体超强酸却能使丁烷发生反应,主要产物为异丁烷。

nC5H12 SbF5SiO2-Al2O3 异戊烷1.2氧化反应SO42--Fe2O3能在室温下使丁烷异构化。

但在100℃以上用脉冲法进行反应时,只发生氧化反应但是,单用Fe2O3作催化剂,即使反应温度为300℃丁烷也不发生反应。

1.3阴离子聚合反应烷基乙烯基醚的聚合反应是阴离子聚合反应,可用烷基金属化合物或Ziegler型催化剂。

但是SO42--Fe2O3对此反应有极高的反应活性。

如异丁基乙烯基醚用SO42--Fe2O3作催化剂,在0℃能很快发生聚合反应。

甲基乙烯基醚和乙基乙烯基醚在该催化剂存在下以甲苯作稀释剂也能在低温(零度或零度以下)下高速聚合。

固体超强酸催化剂技术指标

固体超强酸催化剂技术指标

固体超强酸催化剂技术指标是指评价固体超强酸催化剂性能的

一系列指标,主要包括催化活性、选择性、稳定性、再生性、扩散性、强酸中心密度等。

其中,催化活性是指催化剂在特定条件下催化反应的速率和效率,是评价固体超强酸催化剂性能的重要指标之一;选择性是指催化剂在反应过程中产生特定产物的能力,也是衡量催化剂优劣的重要指标;稳定性是指催化剂在反应过程中能够长时间保持高效催化活性的能力,是评价催化剂寿命的重要指标;再生性是指催化剂在反应结束后能够通过一定的方法进行再生,以实现多次使用的能力;扩散性是指催化剂中强酸中心的分布情况,对于催化反应的速率和选择性有重要影响;强酸中心密度是指催化剂中单位体积内强酸中心的数量,也是评价催化剂性能的重要指标之一。

固体超强酸催化剂技术指标的优越性能将在石油化工、化学制品等领域得到广泛应用,并且随着技术的不断提升和创新,其应用范围和效果将会更加广泛和显著。

- 1 -。

固体超强酸光催化剂的制备

固体超强酸光催化剂的制备SO2-4 /MxOy型固体超强酸的制备方法一般采用金属盐溶液同氨水或尿素溶液反应,得到氢氧化物沉淀,然后洗涤、干燥,再用含硫酸根离子的溶液浸渍,经干燥、焙烧而制成。

T i O2 基固体超强酸的制备方法大同小异,目前大多数研究者采用以下几种方法。

1 . 1 沉淀-浸渍法王知彩等采用沉淀- 浸渍法制备SO2 -4 /T i O2催化剂。

不断搅拌下,缓慢滴加T i C l 4 于氨水中,控制一定p H 值水解, 沉淀经陈化、过滤、洗涤至无C l,制得T i ( OH ) 4。

T i( OH ) 4 经干燥,用1 mo l /LH2 SO4浸渍,450 焙烧3 h , 制得SO2-4 /T i O2 催化剂。

1 .2 溶胶-凝胶- 浸渍法苏文悦等采用改进的溶胶-凝胶( so- l ge l )法,合成T i O2 干凝胶。

每克T i O2 以 1 mL 1 mo l /LH2 SO4溶液浸渍,经100 烘干5 h , 再经不同温度高温烧结3 h而成。

1 . 3 水热法叶钊等用廉价的硫酸钛为前驱物,尿素为沉淀剂,水热法合成纳米T i O2。

T i O2料浆不经洗涤,直接进行烘干、煅烧, 分解水热反应副产物(NH4 ) 2 SO4 ,并以分解所得产物硫酸为物源,一步制备SO2-4 /T i O2固体酸。

1 . 4 柠檬酸法林棋将多种金属氧化物分散在熔融的柠檬酸中,实现各金属氧化物的均匀混合,经灼烧去除有机物后,可得到纳米Fe 2O3-T i O2 复合氧化物,再经(NH4 ) 2S2O8 浸渍后制得S2O2-8 / Fe 2O3-T i O2 固体酸。

1 . 5 微波法李旦振采用改进的溶胶-凝胶法合成T i O2溶胶,再将溶胶用微波炉辐射30 m i n ,得到干凝胶。

按1 g干凝胶1 mL 1 mo l/L H2 SO4 溶液的比例, 对T i O2干凝胶进行浸渍处理, 再经微波炉加热30 min制得SO2 -4 /T i O2催化剂。

固体超强酸催化剂的性能研究

1 5 引入 磁性 或 交联剂 .

郭 锡 坤等 利 用硅 、 、 土对 固体 酸进 行交 联 , 硅 锆 交 锆 累托 制备 联粘土固体超强酸( 一 S — r L ; 战胜等 利用磁性 、 s / i Z —C R)成 微

D P模型 反应 , O 起作 用 的可 能是催 化 剂表 面 的 中等 强度 酸 位。 夏勇德 等_ 以铁基催化剂 S / eO 4 O 一 F 为基 体 , 在制备过 程 中引 人 A 合成 了 S / eO 1 , O O 一 F 一A: 型 固体超 强酸 。用 于 甲苯 1O 苯 甲酰化反应 表 明 , I 的加入 有利 于延 迟基 体 氧化 物 的 晶 A O

金属氧化物都具有 合成 固体 超强酸 的条 件 , 因为这 不仅 与氧 化

物 的 电 子 构 成 有 关 , 且 还 和 金 属 离 子 的 电 负 性 及 配 位 数 的 大 而 小有密切联系 。金属氧化物 的电负性 和配位数 严重影 响着 与促

进剂 S ; 离子形成配位 结构 , O一 因而有 的得不 到超 强酸 , 或者 生

1 载 体 的 改 性

在单组分 固体超 强 酸催 化 剂的应 用 中, 们发 现 主要 活性 人

组分 S : 在反应 中较易流失 , O一 特别是 在较高温 度条件下容 易失

活, 这类 单组分固体催化剂虽然有较 好的起始催 化活性 , 但单 程 寿命较短 。通过对催 化 剂载体 的改性 , 使催化 剂能 提供 合适 的 比表面积 、 加酸 中心密度 、 增 酸种 类型 、 加抗毒 物能力 、 高机 增 提 械强度等 作 用 。 目前 改 性 研究 的方 向主 要 有 : 以金 属 氧 化 物 ZO 、i2和 F , r TO eO 为母 体 , 加入 其他 金属或 氧化 物 , 形成 多组 元 固体超强酸 ; 引入稀土元素改性 ; 引入特定 的分子 筛及纳 米级 金属氧化物等 。

固体超强酸催化剂的研究进展

固体超强酸催化剂的研究进展刘桂荣1 王洪章2(1.赣南师范学院化学与生命科学系江西赣州341000 2.江西省化学工业学校)摘 要:固体超强酸是当前催化领域研究的热点之一。

本文对固体超强酸的分类、制备、及应用进行了较为详细的阐述,井对固体超强酸的研究前景作了展望。

关键词:固体超强酸催化剂 分类 制备 应用 研究前景1 固体超强酸概述酸催化剂是一种非常重要的,广泛应用于许多重要的化学反应。

酸催化反应一般都符合Bronsred规则,即反应速度与催化剂的酸强度成正比,因此提高催化剂的酸强度并加以利用,一直是催化领域研究的焦点之一。

自从20世纪50~60年代开始,超强酸的研究就逐步受到重视。

在1960s年代,液体超强酸得到广泛的研究。

最早应用于酸催化剂的液体超强酸大多含有卤素(尤其是氟),存在着许多缺点,如催化剂与生成物混杂不宜分离,成本较高,对设备腐蚀性强,,不能回收重复使用,易对环境造成污染,常给人们带来许多棘手的废物处理等问题。

为了解决这些问题,人们开始致力于固体超强酸(S olidSuperacids)的研究。

自1979年日本科学家Hino等人首次合成出S O2-4/Fe2O3固体超强酸以来[1]。

引起了人们的广泛重视,人们便对固体超强酸进行了大量研究,并合成了一系列无卤素型S O2-4/ WxOy固体超强酸体系催化剂。

所谓固体超强酸是指比100%硫酸的酸强度还强的固体酸。

固体超强酸的酸性可达100%硫酸的1万倍以上。

由于固体超强酸没有液体超强酸带来的诸多问题,与传统的催化剂(如硫酸)相比,具有催化活性高、不腐蚀反应设备,无“三废”污染,制备方便,可再生重复使用,催化剂与产物分离简单等优点,固体超强酸的研究和应用成为寻求新型绿色环保型催化剂的热点领域,对促进化工行业向绿色环保化方向发展具有重要的意义,成为了当前催化研究的热点之一[2]。

2 固体超强酸分类[3]现有文献一般将固体超强酸分为两大类,一类是含卤素(多为氟)的,另一类是不含卤素的。

固体超强酸催化剂的研究与发展

固体超强酸催化剂的研究与发展刘志;马骏【摘要】对固体超强酸催化剂进行了论述。

根据催化剂的不同种类将催化剂分为3类,其中 SO42-/MxOy 型固体超强酸催化剂是应用较多的固体酸催化剂。

介绍了固体超强酸催化剂的合成及酸性测定的方法,以及SO42-/MxOy 型固体超强酸催化剂在生产中的实际应用,并对固体超强酸催化剂的发展进行了展望。

%Solid superacid catalysts can be divided into three categories; among themSO42- / MxOy solid superacid catalysts have the widest application. In this paper, synthesis methods of solid super acid catalyst were introduced as well as the measuring method of acidity, and practical application ofSO42- / MxOy solid superacid catalyst in production was discussed, and the development trend of solid superacid catalysts was prospected.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2015(000)010【总页数】4页(P2384-2387)【关键词】固体超强酸;催化剂;SO42-/MxOy【作者】刘志;马骏【作者单位】辽宁石油化工大学,辽宁抚顺 113001;辽宁石油化工大学,辽宁抚顺 113001【正文语种】中文【中图分类】TQ426在工业生产中,固体超强酸易与产物分离,有利于工业生产的应用,制作和研究固体超强酸成为了人们广泛关注的热点。

超强酸是Hammett酸性函数H0<-11.93的酸称作是超强酸[1]。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

A

烃类裂化: RH + C C C

C

A

C C C C C C C

( RON : 0 )

C C C + C C C

( RON : 102 )

异构化: C C C C C C

(RON: 31) A

C C C C C C

(RON : 94 )

烷基化: C2H4+

A

C2 H 5 (分子筛) C

气态碱吸附法

碱分子吸附在固体酸中心上,强酸中心吸附的 碱比在弱酸中心吸附的更牢固,使之脱附也更 困难。当升温脱附时,吸附弱的碱先排出,故 根据不同温度下排出的碱量,可以得出酸强度 和酸量。 将固体样品置于石英天平上,经抽空后再引进 有机碱蒸气使之吸附。如长时间抽空样品重量 不变,那么留在样品上的碱量就可作为化学吸 附量。 常用的气态碱有NH3、吡啶、正丁胺等。

无法区分B酸中心和L酸中心; 如果固体酸本身有颜色,该方法不能用。

红外光谱法(Infrared spectroscopic method)

-固体表面酸中心类型鉴定方法

碱性分子在固体表面上吸附的红外光谱法是一 种表征固体表面酸中心特征的方法,该方法非 常灵敏,提供的证据直接可靠; 碱性探针分子在固体表面上吸附,碱性分子在 B酸中心吸附形成离子键; 在L酸中心吸附形 成配位键。红外光谱可以灵敏、可靠的区分由 于吸附形成的离子键和配位键。 碱性探针分子通常选择NH3或吡啶分子。 由于NH3、吡啶分子的碱性较强,可以在很弱 的酸中心产生吸附,对于强酸中心具有更好的 选择性。

固体表面酸性测定方法

固体表面的酸性质

固体表面的酸性质包括如下几方面

表面酸中心类型:有2种类型酸中心,即 BrÖnsted酸中心和Lewis酸中心 酸强度及强度分布 酸量

固体表面的酸性质表征方法

非水溶液的指试剂法(Non-aqueous indicator methods) 红外光谱法(Infrared spectroscopic method) 微量热法(Microcalorimetric methods) 碱性气体吸附法(Adsorption of gas bases) 程序脱附法(Temperature-programmeddesorption, TPD) 模型反应法(Model reactions for determination of surface acidity)

能给出质子或者接受电子对的固体称之为固体酸。

固体酸的类型

1 、天然粘土类:高岭土、膨润土、蒙脱土、 天然沸石等,主要组分为氧化硅和氧化铝; 2、浸润类:液体酸(H2SO4 、H3PO4)负载在相 应的载体(氧化硅和氧化铝)上; 3、阳离子交换树脂 4、金属氧化物或复合氧化物:如ZrO2, WO3 MoO3, WO3-ZrO2, MoO3-ZrO2, 杂多酸、合成 分子筛等 5、金属盐:NiSO4, AlPO4 ,AlCl3

例子:HZSM-5沸石上B、L酸位 吸附吡啶后的红外光谱

吡啶吸附红外光谱法(Py-IR) 测定催化剂表面酸类型的例子

L acid site B acid site

Absorbance

AWZ GWZ

WZ

1400 1450 1500 1550 1600 Wave number (cm )

-1

1H

(用KBr压片制成分析样品,之前要对KBr中微量水小心处理)

指试剂法

固体表面的酸强度定义为将吸附的中性的碱转 变为其共轭酸的能力:B+H+=BH+ 如果碱性指示剂B与其共轭酸BH+式有不同的颜 色,可以选择具有不同解离常数的指示剂B , 看能否与转变为其共轭酸BH+式 该方法的缺点:

R C C

C

+

A HF

C R

HF H2SO4

(线性烷基苯) C

C C C C + C C C

C C C C C C C

(高 RON)

水合: C C C C + H2O

脱水: CH3CH2OH

A

A

C C C OH

C

C

C

早期用硫酸、氢氟酸、磷酸、等液体酸或三氯 化铝等路易斯酸作为催化剂。这些酸都具有确 定的酸强度、酸类型,而且在较低温度下有相 当高的催化活性(活化能低即提供较少的势能就可以让反应 继续进行,说明活性高)。 从产品分离、设备腐蚀,尤其从环保方面考虑, 使用固体酸催化剂替代 H2SO4、HF 和 AlCl3 等 液体酸催化剂的工艺十分重要 。 本章主要探讨固体酸催化剂及其催化作用。

第三章 酸性催化剂及其催化作用

本章重点内容

固体表面的酸性质及其测定方法; 酸中心的形成与结构; 二元氧化物酸中心判定经验规则 固体酸的催化作用

概述

酸性催化剂是石油炼制与化学工业中使用较多的一类催化剂, 如烃类的裂化、烃类的异构化、芳烃和烯烃的烷基化、烯烃的 水合制醇、醇的脱水等反应都使用酸性催化剂。

程序升温脱附法(Temperatureprogrammed-desorption, TPD)

NMR 技术

分子筛的酸性中心可分为B酸和L酸中心 1H NMR 技术可直接检测与骨架铝相连的 B酸 分子筛的B酸的1H核的

酸中心的强度及其测定

酸强度是指给出质子的能力(B酸强度)或 者接受电子对的能力(L酸强度)。 通常用酸强度函数 Ho 表示固体酸强度, Ho越小酸强度越强, Ho越大酸越弱。 通常固体酸强度测定方法:用指示剂指 示的胺滴定法和气态碱分子吸附-脱附法。

B(BrÖnsted)酸和L(Lewis)酸的概念

凡是能给出质子的物质称为B酸 NH3 十H3O+( B酸)=NH4+十H2O

凡是能接受电子对的物质称为L酸 BF3 ( L酸)十 :NH3 F3B:NH3 固体酸

固体酸:凡能化学吸附碱性物质的固体。 按BrÖnsted和Lewis的定义:

吡啶探针分子的红外光谱法(IR spectra of pyridine adsorbed)

吡啶吸附在ZSM-5上的B酸中心上形成吡 啶离子,其红外特征吸收峰之一在1540 cm-1 附近处。 吡啶吸附在ZSM-5上的L酸中心上形成配 位键,其红外特征吸收峰在1440~1465 cm -1处区间。