中国土壤分类研究综述

中国的土壤类型与分布

中国的土壤类型与分布中国是一个地域广阔、地理环境多样的国家,土壤类型丰富多样,分布广泛。

本文将对中国的土壤类型进行基本介绍,并探讨其分布特点。

一、黄土土壤黄土是中国土壤中最为广泛分布的一种类型。

中国黄土主要分布在华北平原、黄土高原等地区。

它的颜色呈黄褐色或暗棕色,质地疏松,富含粘土颗粒和砂粒,具有较好的透气性和保水性。

黄土对农作物的生长有着重要的影响,常常需要进行施肥和改良。

二、红壤红壤主要分布在中国南方地区,如江南、长江中下游平原以及台湾等地。

红壤的颜色呈红褐色,质地较重,富含铁氧化物。

红壤属于酸性土壤,适宜种植酸性作物如茶叶、柑橘等。

然而,红壤同时也面临着容易发生水土流失和土壤贫瘠等问题,需要适当的保护与管理。

三、盐渍土盐渍土主要分布在中国的西北地区,如新疆、甘肃等。

盐渍土的主要特点是含盐量较高,对植物生长不利。

这种土壤类型常常需要进行排盐和淋洗等处理措施,方便农作物的种植。

此外,盐渍土的形成与水分蒸发和排水不畅有关,因此合理的水资源利用对改良盐渍土具有重要作用。

四、沼泽土沼泽土主要分布在中国东北地区和西南地区等湿润地带,如黑龙江、云南等。

沼泽土是一种有机质含量高的土壤,湿润的环境有利于植物残酷物的分解和富集。

沼泽土常常被用作农田的有机肥料,同时也是某些特殊农作物(如水稻)的理想生长环境。

五、中性土中性土是中国土壤类型中的一种,广泛分布于中国的中部地区,如华中平原、华北平原等。

中性土的酸碱度适中,质地较好,富含养分,是农作物生长的理想土壤。

中国的主要农业地区多数是中性土分布区,农业生产较为发达。

六、其他土壤类型除了上述提到的土壤类型之外,中国还有一些特殊的土壤类型,如砂壤、粘壤、石砾土等。

这些土壤类型与地理环境密切相关,具有自身的特点和分布范围。

总结起来,中国的土壤类型丰富多样,分布广泛。

不同的土壤类型对不同的农作物生长有着不同的影响,因此在农业生产中需要根据土壤类型选择适宜的农作物和合理的耕作措施。

第十四章 土壤分类及中国土壤分布10.24

二、中国土壤分类系统

多级分类制: 中国土壤系统分类为多级分类,

共六级,即土纲、亚纲、土类、亚类、土族和土

系。 前四级为高级分类级别,后二级为基层分类

级别。

命名方法

采用连续命名与分段命名相结合的方法。

土纲和亚纲为一段,以土纲名称为基本词根,加形容词 或副词前辍构成亚纲名称,即亚纲名称为连续命名,如 铁铝土土纲中的湿热铁铝土是含有土纲与亚纲的名称; 土类和亚类又成一段,以土类名称为基本词根,加形容 词或副词前辍构成亚类名称,如草甸黑土、白浆化黑土、 表潜黑土。 土属名称不能自成一段,多与亚类、土类连用,如氯化 物滨海盐土是典型的连续命名法。 土种、亚种也常与土类、亚类、土属连用,如粘壤质厚 层黄土性草甸黑土。

上图为沼泽土剖面

冲积土:发育在河漫滩上,沉积层理明 显,土体存在干湿交替特征,腐殖质层 不明显的一种非地带性泛域土。

上图为冲积土景观

土地利用:在保证汛期行洪的前 提下,主要发展畜牧业,修滩 造地。

上图为冲积土剖面

水稻土:水稻土是在长期种稻水耕熟化 作用下,具有水耕熟化层、犁底层和水 耕淀积层的人为土壤。

土壤水平地带性 (1)纬度地带性:指随着纬度的变化,土壤类型 呈现有规律更替的现象。 我国东南部受湿润海洋性气候影响,所以在东南部

土壤纬度地带性明显。由南向北土壤类型分布为:

砖 红 壤

赤 红 壤

红 壤

黄 壤

黄 棕 壤

棕 壤

暗 棕 壤

灰 化 土 北

南

(2)经度地带性:指随着经度的变化,土壤类型呈

现有规律更替的现象。

我国西北受干旱内陆性气候影响,所以我国西北部土

壤具有经度地带性分布规律。由东向西的主要土壤

类型为:

土壤有机碳库分类及研究进展综述

土壤有机碳库及其研究进展综述201128006514041 中科院地球化学研究所张永佳大气CO2浓度增加引起的全球变化是目前人们共同关注的一个全球问题。

土壤是陆地生态系统中最大的有机碳库,其较小的变幅即能导致大气CO2浓度较大的波动,因而在全球碳循环过程中起着极其重要的作用。

当前,对土壤碳库的动态过程与影响因素的认识仍有许多不清楚的地方,因为土壤有机质是由各种有机物组成的复杂系统,通常根据有机碳的不同周转时间,将土壤有机碳库划分为活性碳库(Ca)、缓效性碳库(Cs)和惰效性碳库(Cr)。

土壤有机碳的空间分布包含两方面的内容,一是指其随土壤深度的变化,即在垂直方向上的分布;另一是指其随不同地理位置上的变化,即水平方向上的分布。

土壤有机碳在空间分布的研究对模拟农业耕作土壤有机碳影响、评估土壤侵蚀对有机碳的影响以及营养元素的生物地球化学循环的模型模拟等方面的研究具有重要意义。

在不同的土壤深度,由于其物理性质和有机碳含量不同,其对全球碳循环的贡献也有差异。

一些研究表明,土壤有机碳的年龄随着土壤深度的增加而增加,可见深层土壤有机碳的惰性相应更大。

因此,研究土壤有机碳随土壤深度分布对于进一步了解不同深度曾中碳的动态变化及其对全球碳循环和温室气体浓度的影响具有重要意义。

而土壤有机碳的水平分布格局则可为区域土地利用和管理以及如何维持区域有机碳提供理论依据。

土壤有机碳库的影响因素较多。

受气候、土壤理化特性以及人类活动等诸多物理、生物和人为因素的影响,尤其是这些因子间的相互作用对土壤有机碳的动态变化至关重要。

在土壤有机碳的储蓄过程中,气候因子起着重要的作用。

一方面,气候条件制约植被类型、影响植被的生产力,从而决定输入土壤的有机碳量;另一方面,从土壤有机碳的输出过程来说,微生物是其分解和周转的主要驱动力,气候通过土壤水分和温度条件的变化,影响微生物对有机碳的分解和转化。

土壤理化特性在局部范围内影响土壤有机碳的含量,一般认为,土壤中的有机碳量随粉粒和粘粒含量的增加而增加。

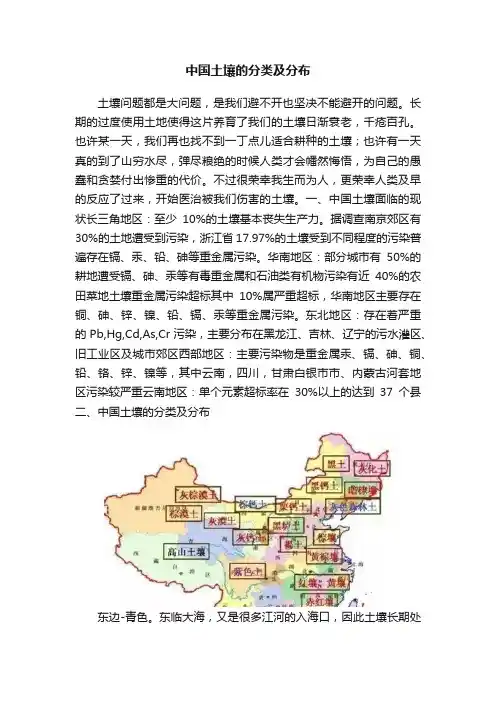

中国土壤的分类及分布

中国土壤的分类及分布土壤问题都是大问题,是我们避不开也坚决不能避开的问题。

长期的过度使用土地使得这片养育了我们的土壤日渐衰老,千疮百孔。

也许某一天,我们再也找不到一丁点儿适合耕种的土壤;也许有一天真的到了山穷水尽,弹尽粮绝的时候人类才会幡然悔悟,为自己的愚蠢和贪婪付出惨重的代价。

不过很荣幸我生而为人,更荣幸人类及早的反应了过来,开始医治被我们伤害的土壤。

一、中国土壤面临的现状长三角地区:至少10%的土壤基本丧失生产力。

据调查南京郊区有30%的土地遭受到污染,浙江省17.97%的土壤受到不同程度的污染普遍存在镉、汞、铅、砷等重金属污染。

华南地区:部分城市有50%的耕地遭受镉、砷、汞等有毒重金属和石油类有机物污染有近40%的农田菜地土壤重金属污染超标其中10%属严重超标,华南地区主要存在铜、砷、锌、镍、铅、镉、汞等重金属污染。

东北地区:存在着严重的Pb,Hg,Cd,As,Cr污染,主要分布在黑龙江、吉林、辽宁的污水灌区、旧工业区及城市郊区西部地区:主要污染物是重金属汞、镉、砷、铜、铅、铬、锌、镍等,其中云南,四川,甘肃白银市市、内蒙古河套地区污染较严重云南地区:单个元素超标率在30%以上的达到37个县二、中国土壤的分类及分布东边-青色。

东临大海,又是很多江河的入海口,因此土壤长期处于淹水状态之下,其中的氧化铁(Fe2O3)被还原成氧化亚铁(FeO)而呈灰绿色,是为青土。

南边-红色。

南方闷热潮湿而多雨,大量易溶于水的土壤矿物质,受雨水冲刷而流失,最终剩下氧化铁和氧化铝(Al2O3),因而呈现红色。

西边-白色。

西部气候干旱,土壤以盐土和碱土为主,这类土壤中富含碳酸钙、石膏等白色物质,加上可溶性盐在土壤表层聚集,所以变成了白色。

北边-黑色。

东北地区气候湿润而寒冷,黑色腐殖质在土壤表层大量积累而降解缓慢,长年累月黑色不断加深,因此称作黑土。

中间-黄色。

黄土则主要分布于我国的黄土高原,黄土的有机质含量不高但其颗粒细腻适宜耕作,其所在的黄河流域是中华文明的发祥地当然这五种颜色只是我们国家土壤颜色的一个缩影。

中国15种主要土壤类型和具体分布地区、土壤修复

中国15种主要土壤类型和具体分布地区、土壤修复目录1.土壤分类 (2)2.中国主要土壤类型 (3)3.中国15种主要土壤类型和具体分布地区 (4)3.1.破红壤 (4)3.2.赤红壤 (4)3.3.红壤和黄壤 (5)3.4.黄棕壤 (5)3.5.棕壤 (5)3.6. 6.暗棕壤 (6)3.7.寒棕壤(漂灰土) (6)3.8.褐土 (6)3.9.黑钙土 (7)3.10.栗钙土 (7)3.11.棕钙土 (7)3.12.黑坤土 (8)3.13.荒漠土 (8)3.14.高山草甸 (8)3.15.高山漠土 (9)重点关注土壤退化 (9)5.土壤问题“八大怪”: (9)5.1.板:土壤板结,越种越硬 (9)5. 1.1.主要原因 (10)6. 1.2.主要危害 (10)5.2.馋:矿质营养比例失衡,越种越馋 (10)5.2. 1.主要表现 (10)5.2.2.主要危害 (10)5.3.贫:有机质含量低,越种越贫 (10)5.3. 1.主要问题: (10)5.3.2.主要危害: (10)5.4.浅:耕作层变浅,越种越浅 (11)5.5.酸:土壤酸化,越种越酸 (11)5.5. 1.主要原因 (11)5.5.2.主要危害 (11)5.6.咸:土壤盐渍化,越种越咸 (11)5.6. 1.主要原因 (12)5.6.2.主要危害 (12)5.7.脏:土壤污染,越种越脏 (12)5.7.1.主要原因 (12)6.7.2.主要危害 (12)5.8.杂:重茬障碍,越种越杂 (13)5.8.1.主要原因 (13)6.改良土壤从这三处入手 (13)6.1.物理结构改良 (13)6.2.化学性状改良 (13)6.2.1,生物性状改良 (13)1.土壤分类中国土壤分类系统把中国土壤划分出14个土纲:有机土、人为土、灰土、火山灰土、铁铝土、变性土、干旱土、盐成土、潜育土、均腐土、富铝土、淋溶土、雏形土和新成土。

在广袤的中国土地上,大约有15种主要的土壤类型,分别是:破红壤、赤红壤、红黄壤、黄棕壤、棕壤、暗棕壤、寒棕壤、褐土、黑钙土、栗钙土、棕钙土、黑始土、荒漠土、高山草甸和高山漠土。

土壤综述3000字

土壤综述一、引言土壤是地球表面的一层疏松、多孔的物质,是农业生产的基础,也是生态系统的重要组成部分。

土壤的形成是一个复杂的过程,涉及到气候、地形、母质、生物等多个因素。

土壤的质量和健康状况对农作物的生长、水源的保护、生态系统的稳定等都有重要影响。

随着人类活动的不断增加,土壤的质量和健康状况面临着严重的威胁,因此对土壤进行全面的综述具有重要的意义。

二、土壤的形成与分类土壤的形成是一个复杂的过程,涉及到风化、侵蚀、搬运、沉积等自然地质作用和人类活动的影响。

土壤的分类是按照土壤的理化性质、肥力状况、适宜的作物等进行划分的,常见的分类方法有国际制分类、美国农业部分类和中国土壤分类等。

三、土壤的理化性质土壤的理化性质是指土壤的化学组成、物理结构、化学反应和物理性质等方面的特性。

这些性质对土壤的肥力状况、水分保持能力、气体交换等都有重要影响。

土壤的理化性质包括土壤的酸碱度、有机质含量、矿物质组成、孔隙度、含水量等。

四、土壤质量与健康状况土壤质量是指土壤的肥力状况、污染物含量、生物活性等方面的综合指标。

土壤质量的好坏直接影响到农作物的生长和食品安全。

健康状况则是指土壤没有受到污染、退化等现象,能够为植物提供充足的养分和水分,同时具有一定的生态功能。

五、土壤污染与防治随着人类活动的不断增加,土壤污染问题日益严重。

土壤污染是指人类活动产生的污染物进入土壤并积累到一定程度,对土壤的生态平衡和环境质量造成破坏的现象。

土壤污染的来源主要包括工业废水、废气、固体废弃物排放等。

这些污染物会对土壤的理化性质、生物活性等产生负面影响,进而影响农作物的生长和食品安全。

因此,防治土壤污染是当前环境保护的重要任务之一。

防治土壤污染的措施包括加强环境监管、推广清洁生产技术、合理使用化肥农药等。

六、土壤保护与修复为了保护和修复受损的土壤,需要采取一系列措施。

首先,应减少污染源的排放,加强环境监管力度,推广清洁生产技术,提高资源利用率,从而降低污染物对土壤的污染。

中国土壤的分类及分布

中国土壤的分类及分布土壤已经成为新教材中添加的一个内容,现在的地理考试中也常见到以土壤为情境材料的知识考查.土壤的成分和类型其实从视频中我们可以大致的了解了土壤,有些人对土壤中有机质的形成与积累一直搞不清楚,总是不能够准确的判断微生物多的时候有机质多还是少,其实关于这个问题可以从一个小侧面去解读:有的微生物可以分解有机质,使之成为腐殖质,但有的微生物却会以这些有机质为食物,会消耗掉它们,另外还要考虑到当地的枯枝落叶是否多。

再此之外还需要考虑的是这些被微生物分解形成的有机质是不是能够在当地累存,比如热带雨林枯枝及败叶较多,微生物也丰富,但分解后这些腐殖质一部分被雨水淋溶带走,一部分被生物转化为无机物吸收,所以土壤中腐殖质并不多,反而在亚寒带针叶林的腐殖质较多。

从这里也可以知道几大黑土地都不是在纬度较低的区域形成的,形成后到现在由于人类的盲目开发,地表水土流失加剧,黑土地层有所变薄!其实土壤无处不在!无论你走到地球上的什么地方,土壤总是在你脚下。

如果没有土壤,植物就无法获得养分,地球上的其他生命都将受到影响。

因此,土壤是地球上最重要的宝藏之一!那么,土壤到底是什么?又有什么分布特点呢?一起来看看吧!在地球历史的初始时期,地球的表面主要是岩石,十分贫瘠。

而随着时间发展,土壤开始逐渐在地球表面形成。

当幼儿时期的地球冷却下来后,风化和侵蚀的过程就陆续开始了。

风化作用是通过物理或化学过程将岩石破碎成较小的岩石,侵蚀作100ea2Lim%%■-clQ^lBQnn311啣令业和* 1(1、5iinidyIcharaisandxsaitd用是指这些较小的岩石被风或水从较大的母岩中带走。

根据风化岩石的大小,可以将其视分为黏土(clay)、粉土(silt)或砂土(sand),更大的则为砾石。

在前三种物质中,黏土是最小的,而砂土是最大的,粉土介于两者之间。

这三种不同大小的风化和侵蚀岩石共同组成了土壤。

根据这三种不同大小颗粒的比例,土壤将具有不同的性质。

中国土壤分类的发展历史和现状

中国土壤分类的发展历史和现状

总体来说,中国土壤分类在过去几十年中取得了显著的进展,不断完善和发展。随着土壤 科学研究的深入和土壤资源的保护利用的需要,中国土壤分类将继续进行修订和更新,以适 应不断变化的需求。

中国土壤分类的发展历史和现状

中国土壤分类的发展历史可以追溯到20世纪50年代。以下是中国土壤分类的主要发展历 程:

1. 1950年代至1960年代:在这一时期,中国开始进行土壤分类的初步研究。主要以土壤 类型的划分和命名为0年代:在这一时期,中国土壤分类进入了系统化的阶段。中国农业科 学院和中国科学院等机构开始进行土壤分类的研究和编制。主要参考了国际土壤分类系统, 如美国土壤分类系统、国际土壤分类系统等,并结合中国的土壤特点进行了修改和完善。

目前,中国土壤分类系统主要采用的是《中国土壤系统分类》(GB/T 17296-2009)和《 中国土壤分类与鉴定》(NY/T 1121-2006)两个标准。其中,《中国土壤系统分类》主要针 对自然土壤进行分类,共分为15个土壤门类、39个土壤亚门类和188个土壤土类;《中国土 壤分类与鉴定》主要针对农业土壤进行分类,共分为8个土壤门类、19个土壤亚门类和75个土 壤土类。

中国土壤分类的发展历史和现状

3. 1990年代至2000年代:在这一时期,中国土壤分类进一步发展和完善。中国农业科学 院和各省级农业科学院等机构相继编制了一系列的土壤分类系统和土壤分类图集,如《中国土 壤分类与鉴定》、《中国土壤系统分类》等。

4. 21世纪以来:中国土壤分类在保持基本稳定的基础上,继续进行了一些修订和更新。随 着土壤科学研究的不断深入和技术的不断进步,中国土壤分类系统逐渐趋于完善和精细化。

我国土壤类型论文

土壤分布规律我国土壤分布主要取决于温度和水分条件,并与气候、生物带的地理分布规律基本一致,受纬度、海陆位置和地形等的影响,存在着土壤的水平地带分异规律、垂直地带分异规律和垂直与水平复合式分市规律等。

一、水平地带分布规律土壤水平地带在我国境内分布是比较完整的,我国东部沿海地带是季风湿润气候下的森林土壤,主要发育硅铝土、铁硅铝土和铁铝土,属湿润海洋性土壤地带谱,我国西部内陆地带是整个亚欧大陆的干旱中心,主要发育干旱土。

属于大陆类型土壤地带谱。

两者之间则为过渡性土壤地带谱,主要发育松软腐殖土。

我国土壤的水平分布总的规律是:在东部湿润地区,由于受季风影响,温度和降水都是由高纬向低纬递增。

土壤带基本随着纬度变化,表现出纬度地带性分布规律,自北而南依次出现寒温带针叶林寒棕壤;温带针阔叶混交林暗棕壤;暖温带落叶阔叶林棕壤;北亚热带落叶阔叶-常绿阔叶混交林黄棕壤;中亚热带常绿阔叶林红、黄壤;南亚热带和热带雨林、季雨林赤红壤与砖红壤。

我国秦岭、淮河以北的温带与暖温带广大地区,自东而西,干燥度逐渐增加,土壤按东西近乎经度方向更替,表现出干湿带性分布规律。

在温带,土壤的演替顺序是从暗棕壤经东北平原的黑土,向西出现黑钙土、栗钙土以至棕钙土、灰漠土、灰棕漠土。

暖温带土壤分布则由东部的棕壤向西北依次为褐土、黑垆土、灰钙土,而止于欧亚大陆干旱中心的棕漠土。

需要指出的是,纬度地带性与干湿带性不是截然分开的,在干湿带性分市中仍有纬度地带性差异,例如同是森林草原,暖温带为褐土,温带为黑土;同是荒漠,暖温带为棕漠土、温带则为灰棕漠土。

同样,在秦岭、淮河以南的亚热带和热带纬度地带分布明显的土壤带中,东部和西部也有干湿带性分异。

如黔中高原和滇中高原同属亚热带,由于高原地貌对环流的影响,黔中高原(贵阳)一带分布黄壤,而滇中高原(昆明)一带则为红壤。

二、垂直地带分布规律我国山地面积广阔,山地土壤类型丰富,其分布服从于垂直地带性规律。

山地垂直带谱,一方面受山地所在水平地带的制约,另一方面又受山体的高度、山脉走向、坡向、坡度等的影响。

我国主要的土壤类型及分布资料课件

地形对土壤的分布也有很大的影响。例如,在山地地区,由于受地形的影响,土壤分布通 常呈现出垂直分布的特点。而在平原地区,土壤的分布则相对较为均匀。

植被因素

植被对土壤的分布也有一定的影响。例如,在森林地区,由于植被的覆盖作用,土壤中的 水分和养分含量通常较高,有利于有机质的积累和分解。而在草原地区,由于植被较为单 一,土壤中的养分含量通常较低。

垂直分布

随着海拔高度的升高,土壤类型也会发生变化,出现垂直分布的特点。如高山 草甸土分布在青藏高原海拔4000米以上的地方,而高山寒漠土则分布在5000米 以上的地方。

土壤分布的区域性

不同地理区域的土壤类型

我国不同地理区域的土壤类型有很大的差异。例如,华北地区的土壤类型主要为褐土、棕壤和黄土,而华南地区 的土壤类型则主要为红壤、砖红壤和赤红壤。

得名。

分布

02 主要分布在我国的南方地区,包括江西、湖南、广东

、福建等地。

特点

03

红壤的pH值较低,呈酸性,适合种植茶叶、柑橘等

农作物。

黄壤

定义

黄壤是一种富含黄色氧化铁的土壤,因颜色呈黄色而 得名。

分布

主要分布在我国的西南地区,包括四川、贵州、云南 等地。

特点

黄壤的pH值较低,呈酸性,适合种植烟草、咖啡等 农作物。

相同地理区域的土壤类型

在同一地理区域内,土壤类型也有所不同。例如,在华北地区,褐土主要分布在山前平原和低山丘陵区,而棕壤 则主要分布在山地和丘陵地区。

土壤分布的影响因素

气候因素

气候对土壤的分布具有很大的影响。例如,在热带和亚热带地区,高温多雨的气候条件有 利于土壤中有机质的分解和养分的积累,因此2

通过施用有机肥、化肥等化学物质,增加土壤养分和改善土壤

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国土壤分类研究综述摘要:作者通过阅读有关研究“土壤分类”的文献资料,抽取其中适于“综述”的部分章节,整理形成这篇文章。

本文整体上先介绍了国内外土壤分类的大致情况,又着重介绍了中国土壤分类的研究历史及土壤的具体类别。

最后,又把我国土壤分类研究的主要成果----从定性到定量的飞跃----展示出来,说明我国科学家所研究的土壤分类水平已达到世界先进。

关键字:土壤系统分类,分布特征,主要成果1前言土壤者,一切植物所资以生长之基础,而间接地与我人以营养之食物者也。

苟大地之上,石质暴露,而无土壤,则地成不毛,生机灭绝,此世界将复不能存在矣[1]。

分类是致力于发现、表征、命名、归类对象,以便理解它的形成要素和它们之间相互关系。

分类的目的是鉴别和认识,以及建立一个分类对象的有序体系。

分类是所有科学的基本需要,并且必须随知识的增加周期性更新{11}。

土壤分类组织了关于土壤知识,提供科学家之间交流的语言,并为土壤使用者提供技术转移的工具。

土壤分类的发展是伴随着土壤科学一起前进的,并在相当长的一段时间内引领土壤学的发展。

19世纪至20世纪中叶植物和动物分类的成功促进了土壤分类的发展。

但与植物和动物类相比,土壤分类面临更多的理论挑战和实践难题。

因为土壤不像植物和动物个体那样易于区别,而是一个连续体,所以常会更多地依分类者观点去分割它[12]。

2土壤分类的历史与现状2.1 世界土壤分类现状美国诊断分类:(1951-1961-1975)美国土壤系统分类是一个六级土壤分类系统,由上而下分为土纲、亚纲、大土类、亚类、土族和土系等六级。

土系之下还可划分出土相。

此分类法为45个国家直接采用,80多个国家作为第一或第二分类。

此外还有联合国图例单元(FAO-1960-1980)、国际土壤分类参比基础(IRB-1980)、原苏联土壤发生分类[3](1883)。

2.2中国土壤分类历史2.2.1 古代土壤的分类我国是世界上有文字记载土壤分类内容的最早国家。

大禹治水,遍及全国后,对土壤进行了初步分类,在《禹贡》中,将全国土地划为九州:冀,青,兖,徐,扬,荆,豫,梁,雍。

再根据土壤性质划为9种,并根据土壤肥力划为三等九级。

在《周礼》书中,传说由周公所作,在《禹贡》的基础上,把九州土壤按地形划为山林,川泽,丘陵等五大类,春秋时代管子著《地圆篇》中,考虑了土壤与植被的关系,区划出18个土类,每个土类分为5种,共90种。

古代土壤的划分有一定的科学性,是朴素的唯物主义世界观,但由于时代与社会制度的限制,未得到更大的发展。

2.2.2 解放前中国土壤分类直到三十年代,我国才开始土壤调查和分类研究工作。

主要受美国Marbut土壤分类影响,引进了大土类的概念,建立了2000多个土系,但无土种。

2.2.3 解放后我国土壤分类研究工作1954年中国土壤学会第一次代表大会上,借鉴前苏联地理发生分类体系,拟定了土类为基本分类单元。

,1958年开始了第一次全国土壤普查工作,50年代末到70年代末,由于历史等原因,延缓了土壤分类科学研究的步伐。

到1978年[10],在引入了苏联地理发生分类和实用土壤分类结合下,产生了中国的土壤分类,并拟定了《中国土壤分类暂行草案》。

在1978年至1984年期间开展了第二次全国土壤普查,并在1984年草拟了《中国土壤分类系统》。

1985年以后,中国科学地院南京土壤研究所不断吸取国外的经验,主要是美国的诊断分类,并参考西欧,苏联的一些概念和经验,一次一次进行修改,出版了《中国土壤系统分类》初拟,二稿,三稿,于1991年正式发表了《中国土壤系统分类》(首次方案),在广泛征求国内外同行意见的基础上,于1995年又出版了《中国土壤系统分类》(修订方案)。

从而使我国的土壤分类工作进一步得到完善。

目前我国的土壤分类是两个系统并存。

[4]2.3中国土壤分类现状2.3.1 分类特点以诊断层和诊断特性作为分类的基础,充分体现我国的特色,提出了人为土纲等,面向世界与国际接轨。

(1)诊断层(33个)——用于鉴别土壤类别,在性质上有一系列定量规定的土层。

分为:诊断表层——位于单个土体最上部的诊断层。

如:有机质表层,人为表层等。

诊断表下层——由物质的淋溶,迁移,淀积或就地富集作用在土壤表下层形成的具诊断意义的土层。

如:粘化层,漂白层。

(2)诊断特性——是具有定量规定的土壤性质(形态的,物理的,化学的)。

如:土壤水分状况,土壤温度状况,盐基饱和度,铁质特性、石灰性等。

[5]2.3.2分类原则采用多级分类制,有土纲,亚纲,土类,亚类,土属,土种,变种7级。

(1)土纲——根据主要成土过程产生的或影响主要成土过程的性质划分。

共14个土纲,灰土纲,火山灰土纲,铁铝土纲,变性土纲,干旱土纲,盐成土纲,潜育土纲,均腐土纲,富铁土纲,淋溶土纲,雏形土纲,新成土纲。

(2)亚纲——土纲的辅助级别,主要根据影响现代成土过程的控制因素所反映的性质。

如雏形土纲,根据水分状况又分为;潮湿,干润,湿润,常湿。

(3)土类——亚纲的续分,土类类别多反映主要成土过程强度或次要成土过程或次要控制因素的表现性性质划分。

(4)亚类——土类的辅助级别,主要根据是否偏离中心概念,是否具有附加过程的特性和是否具有母质残留的特性来划分。

如:石灰性,酸性,含硫等。

[6]2.3.3命名原则《中国土壤系统分类》(修订方案)彻底改变了土壤命名。

采用分段连续命名,也就是土纲、亚纲、土类、亚类为一段。

名称结构以土纲为基础,在它的前面叠加反映亚纲、土类、亚类性质的术语,分别构成亚纲、土类和亚类的名称。

性质术语尽量限制为2个汉字。

土纲名称都是世界上常用的名称,一般为3个字。

这样土纲名称一般为3个字,亚纲为5个字,土类为7个字,亚类为9个字。

红壤有一部分属于富铁土纲、湿润富铁土亚纲、富铝湿润富铁土或简育湿润富铁土;棕壤相当于雏形土纲、湿润雏形土亚纲、简育富铁土类。

[7]3 中国土壤分类的主要成果3.1 我国土壤分类由定性向定量的跨越这是在我国土壤科学发展历史上,第一次由中国土壤学家自己制订的一个完整的定量的土壤分类体系。

(1)拟定了适合我国实际的诊断层和诊断特性,为定量分类奠定了基础。

在中国土壤系统分类中,用于鉴别土壤类别的不是成土因素,也不是某一种土壤性质,而是具有一系列定量规定的土层或特性。

凡用于鉴别土壤类别的,在性质上有一系列定量规定的土层称为诊断层;如果用于分类目的的不是土层,而是具有定量规定的土壤特性(形态的、物理的、化学的),则称为诊断特性。

该分类共拟定了11个诊断表,20个诊断表下层,2个其他诊断层和25个诊断特性。

(2)创建了一个以诊断层和诊断特性为基础的、全新的谱系式土壤分类。

整个系统共划分出14个土纲、39个亚纲、138个土类和588个亚类,并着手建立了750个土系。

[8](3)提出了一个完整的检索系统,将鉴别指标落实到具体类型上。

每一种土壤都可以通过检索找到自己的分类位置,彻底避免了同名异土、同土异名的弊端。

3.2 科学界定了我国特有的土壤类型我国许多土壤类型是世界上其他地方所没有的,科学界定这些土壤类型不仅解决了我国土壤分类问题,而且对国际土壤分类有重要借鉴意义。

(1)创建一系列人为土诊断层,用以界定我国人为土。

(2)创立低活性富铁层作为鉴别季风亚热带的富铁土。

(3)提出干旱表层代替干旱水分状况来定义干旱土。

(4)创立了反映青藏高原土壤原始性的诊断表层草毡表层。

(5)建立了南海诸岛土壤的富磷特性和磷磐。

[9]3.3 成为世界主流土壤分类之一中国土壤系统分类已得到各国的认同,并已经跻身世界主流分类行列。

国际土壤学会联合会全面介绍中国土壤系统分类、全盘采用中国人为土分类,在第15、16、17届国际土壤学会大会上,项目主持人均应邀作中国人为土报告和介绍。

在美国,被称为世纪之交土壤学巨著的《土壤科学手册》用8页详细介绍中国土壤系统分类,在美国出版的《土壤百科全书》将中国土壤系统分类作为专门词列出,H.Eswaran等主编的《土壤分类》一书,专章介绍了中国土壤系统分类。

在俄罗斯,俄罗斯科学院生物研究所长篇介绍了中国土壤系统分类,俄罗斯土壤学会副主席V.O.Targulian撰文称:“中国土壤系统分类是革命性的转变。

[2]”莫斯科大学M.E.Gerasiunova等所著的《人为形成的土壤》一书中也引用了中国土壤系统分类。

4结语由于中国土壤系统分类研究充分把握了我国独特的自然条件和人文环境,经过大量的基础研究和积累,创建了一个具有鲜明特色的全新的土壤分类,从而使中国土壤分类进入了定量化的新阶段,并在国际上占有一席之地,在人为土分类方面更为世界同行所认同。

总之,随着资料的积累中国土壤分类内容越来越丰富,中国土壤分类顺应土壤科学,其实也是自然科学的发展趋势,逐渐从定性分类向定量分类发展;由引进国外土壤分类并加以改进,进而结合本国实际自主制定完整的土壤分类。

当然,随着科学的进步和资料的积累,中国土壤系统分类将继续不断地发展,而定量分类的方向看来是不可逆转的。

参考文献:[1]龚子同等著,中国土壤系统分类———理论·方法·实践,科学出版社。

[2] V.O.Targulian著(张华译),对中国土壤系统分类的印象及评论,2002。

[3]全国土壤普查办公室,1998,主编:席承藩,中国土壤,中国土壤中国农业出版社,北京,p1-1253。

[4]全国土壤普查办公室,1993,中国土种志(第一卷),中国农业出版社,北京,p1-924。

[5]全国土壤普查办公室,1994,中国土种志(第二卷),中国农业出版社,北京, p1-739。

[6]全国土壤普查办公室,1994,中国土种志(第三卷),中国农业出版社,北京, p1-744。

[7]全国土壤普查办公室,1995,中国土种志(第四卷),中国农业出版社,北京, 1-806。

[8]全国土壤普查办公室,1995,中国土种志(第五卷),中国农业出版社,北京, 1-886。

[9]全国土壤普查办公室,1996,中国土种志(第六卷),中国农业出版社,北京, 1-880。

[10]龚子同等著,1978,中国土壤分类暂行草案,土壤(5):168-169页。

[11]SoilSurveyStaff著钟骏平,张凤荣译,土壤系统分类检索,1994。

[12]龚子同张甘霖著,中国土壤系统分类:我国土壤分类从定性向定量的跨越,2006。