中国缺血性脑卒中风险评估量表使用专家共识

急性缺血性卒中血管内治疗影像评估中国专家共识

急性缺血性卒中血管内治疗影像评估中国专家共识急性缺血性卒中(AIS )治疗的关键是急性期,静脉溶栓可以改善患者预后,但是对大血管闭塞效果欠佳。

各国指南相继更新,将机械取栓作为急性前循环大血管闭塞患者的首要治疗方式,并给予最高级别推荐。

中国卒中学会组织本领域专家制定了《急性缺血性卒中血管内治疗影像评估中国专家共识》,提出适合中国AIS血管内治疗病例选择及技术操作的影像评估专家指导意见。

专家共识性意见大血管闭塞平扫计算机断层扫描(NCCT )应作为可疑急性缺血性卒中患者首选的影像筛查方法,以除外出血性脑血管病。

实施血管内治疗前,尽量使用无创影像检查明确有无颅内大血管闭塞;对可疑大血管闭塞患者,推荐使用一站式CT血管成像(CTA ) +CT灌注成像(CTP )影像检查方案,快速实施术前影像评估,指导血管内治疗。

发病3 h内、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS )评分“分或发病6 h内、NIHSS评分"分时,提示存在大血管闭塞;无条件实施无创影像评估时,建议NCCT排除颅内出血后,快速进行全脑数字减影血管造影(DSA )评估血管闭塞情况及侧支循环代偿,选择适合的患者实施血管内治疗。

核心梗死核心梗死体积与血管内治疗功能预后密切相关,推荐使用NCCT/CTP/MRI 弥散加权成像(DWI)评估患者核心梗死体积或计算Alberta卒中项目早期计算机断层扫描评分(ASPECTS评分)o 对于ASPECTS评分n6分或核心梗死体积< 50 ml的急性缺血性卒中患者,推荐尽早行血管内治疗。

对于ASPECTS评分<6分的急性缺血性卒中患者,建议完善更多的影像学检查,评估侧支循环及缺血半暗带情况,指导血管内治疗方案选择。

Alberta 卒中项目早期计算机断层扫描评分(ASPECTS评分)是基于NCCT评估MCA区域早期缺血改变简单而系统的一种方法。

将MCA 供血区各主要功能区分别赋分(4个皮层下区:尾状核C、豆状核L、内曩IC、岛叶I ;6个皮层区,标志为M1-M6)(图1 ),共计10分,每累及一个区域减去1分,即正常脑CT为10分,MCA供血区广泛梗死则为0分。

中国缺血性卒中诊治指南2022

中国缺血性卒中诊治指南2022 下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by the editor. I hope that after you download them, they can help yousolve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts,other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!缺血性卒中是一种常见的脑血管疾病,严重威胁人们的生命健康,给患者带来严重的身体和心理困扰。

我国缺血性脑卒中风险评估量表使用专家共识课件

• 早期预防是减少脑卒中疾病负担的最佳途径, 风险评估是识别脑卒中发生、复发的高危人 群,明确预防终点的有效工具,对脑卒中预 防具有重要意义。

• 目前国内外用于卒中风险评估的工具很多, 形式上不仅限于量表,更有在线计算器、手 机软件等多种类型。面对这些工具,临床上 应当如何选择?

Essen量表 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。

• 该量表是一个简便、易于临床操作的9分量表,源于1996年的CAPRIE 研究。随着评分增高,患者的卒中复发风险增加。

SPI-II量表 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。

• 1991年提出的SPI-I量表用以评估卒中患者的长期复发风险,2000年 在原量表基础上调整了各风险因素的赋分权重,并增加了充血性心力 衰竭及脑卒中病史两个危险因素,提出了SPI-II量表。

共 识 文档仅供参考,不能作为科学依据,请勿模仿;如有不当之处,请联系网站或本人删除。

• ➤ 1. 推荐使用ABCD2评分法或ABCD-I评分法对 TIA患者进行卒中风险评估;由于较高的影响要求, ABCD3-I评分法更适用于院内神经专科医师对TIA 患者的危险分层。

• 该计算器用于预测20岁以上人群的5年及10年卒中发生风险,同时兼 具卒中教育功能。

文档仅供参考,不能作为科学依据心,请房勿颤模仿动;患如有者不缺当之血处性,请卒联中系网发站生或本风人险删除与。抗凝 出血风险评估量表

• CHADS2量表是目前应用最为广泛的预测非瓣膜性心房颤动患者发生 缺血性卒中风险的评分量表,简单易行,可操作性强,能够筛选出需 要抗凝治疗的对象。2011年美国ACCF/AHA/HRS心房颤动指南等建 议使用该量表评分对非瓣膜性心房颤动患者的卒中风险进行分层。

2021年《脑卒中病情监测中国多学科专家共识》要点内容

2021年《脑卒中病情监测中国多学科专家共识》要点内容2021版《脑卒中病情监测中国多学科专家共识》(以下简称“共识”)在2021年2月2日发表于中华医学杂志[1]。

根据2019年系统性全国总体疾病负担研究显示,脑卒中已成为我国国民首位死亡原因[2],死亡人数几乎占到全球卒中死亡人数的三分之一[3]。

图1:共识标题截图作为致残率、致死率非常高的疾病,改善患者预后十分必要,脑卒中的预后不仅与原发性损伤相关,也与随时间推移发生的继发性损伤密切相关,病情的严密监测有助于患者在发生不可逆损伤前调整治疗方案,而利用各种监测脑代谢、灌注和氧合的工具提供的大脑结构、生理、生化和功能等方面信息来获得超前于临床观察的颅脑病情变化的多模态监测(MMM)是未来的发展趋势,综合评估各项参数可实现个性化治疗。

共识针对脑卒中监测相关的重要问题分为4大类来详细阐述,提供了37条建议,涵盖各类临床常见情况,并附带证据质量[A(多项随机临床试验或荟萃分析)、B(单项随机试验或非随机研究)、C(专家共识、病例研究或医疗标准)]和推荐力度[Ⅰ类(应当实施)、Ⅱa类(实施是适当的)、Ⅱb类(可以考虑)、Ⅲ类(无益或有害)],接下来,让我们一起学习吧!一、入院时病情评估1.脑卒中患者入院后需要先对生命体征进行评估,初步的病史、神经查体有助病情判断和初步诊断(A级证据,Ⅰ类推荐)。

2.常用格拉斯哥昏迷评分(GCS)、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)和Glasgow-Pittsburgh昏迷量表等对意识障碍和病情程度进行评分(A级证据,Ⅰ类推荐)。

二、脑卒中类型的鉴别诊断3.CT是急性脑卒中鉴别诊断的首选方法,诊断脑出血的敏感性非常高,对于急性缺血性脑卒中患者行CT平扫以排除脑出血(A级证据,Ⅰ类推荐)。

4.MRI诊断脑梗死的敏感性高于CT,其中DWI诊断脑梗死的敏感度及特异度优于其他序列,有助于急性缺血性脑卒中的早期诊断(A级证据,Ⅰ类推荐)。

Essen卒中风险评分量表

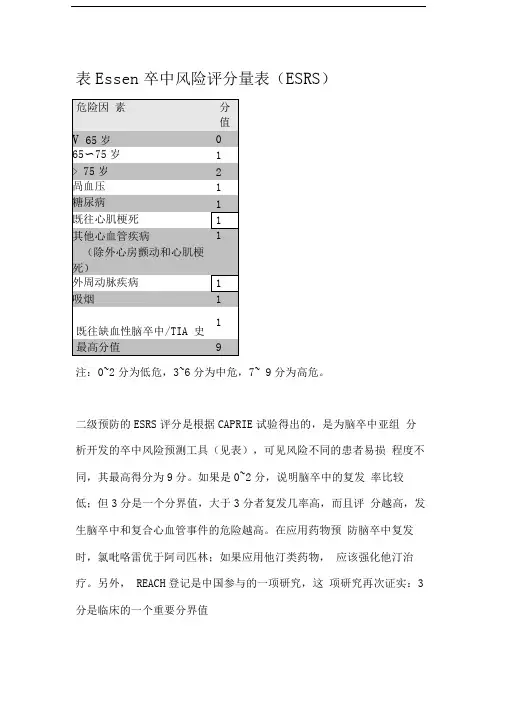

表Essen卒中风险评分量表(ESRS)

注:0~2分为低危,3~6分为中危,7~ 9分为高危。

二级预防的ESRS评分是根据CAPRIE试验得出的,是为脑卒中亚组分析开发的卒中风险预测工具(见表),可见风险不同的患者易损程度不同,其最高得分为9分。

如果是0~2分,说明脑卒中的复发率比较低;但3分是一个分界值,大于3分者复发几率高,而且评分越高,发生脑卒中和复合心血管事件的危险越高。

在应用药物预防脑卒中复发时,氯吡咯雷优于阿司匹林;如果应用他汀类药物,应该强化他汀治疗。

另外,REACH登记是中国参与的一项研究,这项研究再次证实:3分是临床的一个重要分界值

在抗血小板药物、他汀类药物和降压药物使用中,各学会发布的共识都在推荐使用危险因素分层评估的概念。

以抗血小板药物为例,缺血性脑卒中/TIA 二级预防中抗血小板药物规范化应用的专家共识认为:(1)在脑卒中二级预防中,氯吡咯雷、阿司匹林、缓释双嘧达莫与阿司匹林复方制剂都可作为首选的抗血小板药物;(2)依据各种抗血小板治疗药物的获益、风险及费用进行个体化治疗;(3)动脉粥样硬化性缺血性脑卒中/TIA 以及既往有脑梗死病史、冠心病、糖尿病或周围血管病者优先考虑氯吡咯雷。

这个共识就使用了一种危险分层的理念,即根据患者的多血管床损害病史、危险因素的多少决定斑块的易损性,如果易损性很高,就应使用更强效的抗血小板药物。

(学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)。

急性缺血性脑卒中血管内治疗中国专家共识(最全版)

急性缺血性脑卒中血管内治疗中国专家共识(最全版)脑卒中是导致人类致残和致死的主要病因之一,急性缺血性卒中(acute ischemic stroke , A⑸约占全部脑卒中的80%。

AIS治疗的关键在于尽早开通闭塞血管、恢复血流以挽救缺血半暗带组织。

目前AIS早期血管开通治疗方法主要是药物治疗(静脉溶栓),但由于严格的时间窗限制(3-4.5 h)[1f2],且合并大动脉闭塞再通率低(13% ~ 18%),能够从此项治疗中获益的患者不到3% , 90 d病死率和致残率高达21 %和68%[3], 治疗效果并不令人满意。

近年来一些新的血管内治疗器械(支架取栓装置以及血栓抽吸装置等)相继应用于临床,显著提高了闭塞血管的开通率,血管内治疗(动脉溶栓、血管内取栓、血管成形支架术)显示了良好的应用前景[4,5],但在目标人群及时间窗选择、最佳治疗流程、远期获益等方面尚缺乏肯定的临床随机对照硏究的支持,在相当长一段时间内AIS血管内治疗可能仍将作为静脉溶栓禁忌或静脉溶栓无效的大动脉闭塞患者的一种补充或补救性治疗手段。

中华预防医学会卒中预防与控制专业委员会介入学组总结目前急性缺血性卒中血管内治疗已有的国际临床试验的结果及初步证据,同时结合国内本领域内专家意见形成本共识,旨在为AIS血管内治疗提供临床可参考的标准及管理策略。

对目前不能形成推荐意见的问题期待有进一步临床试验结果来提供理论依据。

一、适应证和禁忌证㈠适应证1 .年龄18〜80岁。

2 .临床诊断缺血性卒中,神经系统功能症状持续30 min以上且在治疗前未缓解。

3 .发病时间8 h内、后循环可酌情延长至24 h。

适合动脉溶栓患者的时间窗:前循环发病6 h以内,后循环可酌情延长至24 h(症状出现时间定义为患者能够被证实的最后正常时间)。

4 . CT检查排除颅内出血,且无大面积脑梗死影像学早期征象或低密度影(前循坏未超过大脑中动脉供血区1/3 ,后循坏未超过脑干体积1/3)。

中国急性缺血性脑卒中急诊诊治专家共识2018

中国急性缺血性脑卒中急诊诊治专家共识2018急性缺血性脑卒中(AIS)占脑卒中的60%~80%。

近日发表的《中国急性缺血性脑卒中急诊诊治专家共识》全面介绍了AIS的诊断、分型、诊断流程、急诊处理、中医中药治疗和并发症治疗。

AIS诊断的5个步骤1.首先排除非血管性脑部病变,确诊脑卒中;2.进行脑CT/MRI检查排除出血性脑卒中;3.根据神经功能缺损量表评价脑卒中严重程度;4.是否有溶栓适应证或禁忌证;5.参考TOAST标准,结合病史、实验室检查、影像学检查等进行病因分型。

AIS的一般处理体位体位对于能耐受平卧而且不缺氧的患者,推荐采取仰卧位。

伴有气道阻塞或误吸风险以及怀疑颅内压增高的患者,应将床头抬高15°-30°。

吸氧与呼吸支持患者入院后应视情况,而不是常规给予吸氧,如果急性脑卒中患者并发意识障碍及球麻痹影响气道功能,应建立人工气道及呼吸机辅助呼吸,维持氧饱和度>94%。

除非考虑气道栓塞,AIS患者不推荐应用高压氧治疗。

心脏监测与心脏病变处理推荐给予实时心电监护,并行心脏超声及相关生化检查。

体温控制对体温>38℃的患者应查找发热原因并进行治疗,给予解热药降低体温。

脑卒中早期常伴有血压的升高,而且高血压急症也可导致脑卒中的发生,目前急性缺血性脑卒中患者的降压治疗仍不明确,但原则应为缓慢平稳降压,在能够达到脑组织血液灌注的前提下实施降压治疗。

①血压升高,拟行静脉溶栓或血管再通治疗时,血压应降至收缩压<180mmHg、舒张压<110mmHg;大面积脑梗死患者,血压控制治疗时应视颅脑手术而定;部分颅骨切除减压术前,血压降至收缩压≤180mmHg、舒张压≤100mmHg;手术后8h内血压控制在收缩压140-160mmHg。

②缺血性脑卒中后24h内血压升高的患者,当收缩压>220mmHg或舒张压>120mmHg或伴有急性冠状动脉事件、急性心力衰竭(心衰)、主动脉夹层、溶栓后症状性颅内出血、先兆子痫/子痫筹合并症时,可予缓慢降压治疗,并严密观察血压变化,使下降幅度不超过15%。

中国急性缺血性脑卒中急诊诊治专家共识

脑卒中后跌倒风险评估及综合干预专家共识(2022)要点

脑卒中后跌倒风险评估及综合干预专家共识(2022)要点随着社会老龄化加剧,脑卒中严重威胁着老年人的健康。

根据2019年《全球疾病负担研究》和《中国脑卒中防治报告》显示,我国脑卒中负担呈爆发式增长趋势,防治工作面临巨大挑战。

跌倒是脑卒中最常见的并发症之一,在脑卒中后急性期,14%~65%的患者经历过跌倒,在出院后的6个月内该比例上升至73%。

脑卒中后跌倒会导致老年人恐惧行走、骨折、住院时间延长、残疾、死亡等,严重影响老年人脑卒中后的生活独立性和生活质量,给社会和家庭带来了沉重的医疗负担。

中国疾控中心发布的《全国死因监测数据集》中显示跌倒是我国65岁以上老年人的首位伤害致死原因,占所有伤害致死的40.88%,死亡率达67.74/10万人。

根据全国第七次人口普查数据,我国65岁以上老年人为19063.5万,根据既往文献报道约有30%的65岁以上老年人每年至少发生1次跌倒计算,估计我国每年约有5719万老年人至少生1次跌倒。

一、脑卒中后跌倒的机制和危险因素1.脑卒中后神经功能障碍根据文献报道结果显示,脑卒中后患者跌倒率是非脑卒中者的1.5~2.1倍。

脑卒中后患者跌倒通常是多重因素作用的结果。

脑卒中后肌肉无力或痉挛、感觉缺失、忽视、视野缺损、平衡功能障碍、注意力下降、视空间障碍均可能增加跌倒的风险。

2.脑卒中后合并症合并情绪异常如抑郁症状、跌倒恐惧等的脑卒中后患者更容易跌倒,而跌倒本身也会触发情绪反应。

3.相关药物使用因老年人生理储备功能下降,肝肾的药物代谢功能减弱,中枢神经系统对药物的敏感性增加,尤其容易受到药物不良反应、多种药物之间相互作用的直接影响,以及多种合并症的间接影响。

4.其他因素老年人发生脑卒中和发生跌倒的风险随着年龄增长而增加,在脑卒中后患者研究中发现,有跌倒组的年龄高于无跌倒组。

二、脑卒中后跌倒风险的评估方案目前尚无足够的文献证据支持脑卒中后患者的跌倒风险评价。

由于脑卒中后患者与一般老年人群具有相似的跌倒危险因素,大多数情况下可以参考老年人群的跌倒评价方案;不同的是,脑卒中后患者发生反复跌倒的风险较一般老年人更大,因此在出现第一次跌倒事件后,应尽可能全面地完善跌倒风险评价,除了步态和平衡评估以外,还要包括家庭安全危害、药物评估、视觉评估、认知心理测试等。

中国缺血性脑卒中风险评估量表使用专家共识

中国缺血性脑卒中风险评估量表使用专家共识脑卒中发病率高、复发率高、致死致残率高、疾病负担重,已跃升为我国国民死因首位。

在目前有效特异性治疗手段相对缺乏的情况下,早期预防是减少脑卒中疾病负担的最佳途径。

风险评估是识别脑卒中发生、复发的高危人群,明确预防重点的有效工具,对脑卒中一、二级预防具有重要意义。

国内外已有了一些缺血性脑卒中发生及复发风险的评估工具,但面对多种工具临床应该怎样选用尚缺乏规范化的推荐意见。

中华医学会神经病学分会和脑血管病学组组织专家全面查阅国内外文献、多次反复讨论后对常用风险评估工具的选择达成共识性推荐意见如下,以便于临床应用。

一、缺血性脑卒中一级预防风险评估量表1. 改良的弗明汉卒中量表(Framingham Stroke Profile,表1):弗明汉卒中量表是最早提出并得以广泛应用的简易卒中风险评估工具,由Wolf 等于1991年首先在弗明汉研究中提出,研究人群主要为来自美国马萨诸塞州弗明汉小镇的居民,研究筛选出年龄、收缩压、降压治疗、糖尿病史、吸烟、心血管病病史、心房颤动史及心电图诊断的左心室肥厚等预测因子并赋予分值权重,建立了风险评分值与卒中发病率的数学模型,预测未来10年卒中发病风险。

由于血压水平受药物治疗的影响较大,D’Agostino 等根据接受降压治疗前后收缩压水平,对该风险积分规则进行调整后,建立了改良的弗明汉卒中量表,进一步提高了模型对卒中发病风险的预测能力。

国内验证显示该量表能较好预测卒中发病风险[曲线下面积(AUC):男性0.726;女性0.656],但在一定程度上高估了研究人群的实际卒中发病率,同时由于量表中缺乏一些重要的卒中预测因素,可能存在一定局限性。

国内学者也建立了一些基于国人数据的缺血性心脑血管疾病发病风险评估量表,但未获广泛应用。

2011年美国卒中一级预防指南建议对每一例具有卒中危险因素暴露的个体使用风险评估量表(如改良的弗明汉卒中量表)进行卒中风险评估。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国缺血性脑卒中风险评估量表使用专家共识脑卒中发病率高、复发率高、致死致残率高、疾病负担重,已跃升为我国国民死因首位。

在目前有效特异性治疗手段相对缺乏的情况下,早期预防是减少脑卒中疾病负担的最佳途径。

风险评估是识别脑卒中发生、复发的高危人群,明确预防重点的有效工具,对脑卒中一、二级预防具有重要意义。

国内外已有了一些缺血性脑卒中发生及复发风险的评估工具,但面对多种工具临床应该怎样选用尚缺乏规范化的推荐意见。

中华医学会神经病学分会和脑血管病学组组织专家全面查阅国内外文献、多次反复讨论后对常用风险评估工具的选择达成共识性推荐意见如下,以便于临床应用。

一、缺血性脑卒中一级预防风险评估量表1. 改良的弗明汉卒中量表(Framingham Stroke Profile,表1):弗明汉卒中量表是最早提出并得以广泛应用的简易卒中风险评估工具,由Wolf 等于1991年首先在弗明汉研究中提出,研究人群主要为来自美国马萨诸塞州弗明汉小镇的居民,研究筛选出年龄、收缩压、降压治疗、糖尿病史、吸烟、心血管病病史、心房颤动史及心电图诊断的左心室肥厚等预测因子并赋予分值权重,建立了风险评分值与卒中发病率的数学模型,预测未来10年卒中发病风险。

由于血压水平受药物治疗的影响较大,D’Agostino 等根据接受降压治疗前后收缩压水平,对该风险积分规则进行调整后,建立了改良的弗明汉卒中量表,进一步提高了模型对卒中发病风险的预测能力。

国内验证显示该量表能较好预测卒中发病风险[曲线下面积(AUC):男性0.726;女性0.656],但在一定程度上高估了研究人群的实际卒中发病率,同时由于量表中缺乏一些重要的卒中预测因素,可能存在一定局限性。

国内学者也建立了一些基于国人数据的缺血性心脑血管疾病发病风险评估量表,但未获广泛应用。

2011年美国卒中一级预防指南建议对每一例具有卒中危险因素暴露的个体使用风险评估量表(如改良的弗明汉卒中量表)进行卒中风险评估。

2. 汇集队列方程(Pooled Cohort Equations,表2):汇集队列方程运用在线计算器或手机软件(/cvriskcalculator)评估个体未来10年动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)发生风险(致死性及非致死性心血管疾病及脑卒中)。

汇集队列方程的建模数据来源于美国心肺和血液研究所的多项大型队列研究(ARIC研究、CARDIA研究、Framingham研究等),模型包括性别、年龄、种族、总胆固醇、高密度脂蛋白、收缩压、是否接受抗高血压治疗、糖尿病、吸烟等项目。

结果显示该模型能较好预测未来10年ASCVD的发生风险(AUC:男性0.713,女性0.818)。

2014年美国卒中一级预防指南建议使用汇集队列方程计算未来10年ASCVD发生风险,对风险超过10%的高危人群建议使用阿司匹林预防卒中的发生。

2014年美国胆固醇治疗指南推荐可使用该工具评估未来10年ASCVD发生风险,用于指导他汀治疗的启动时机及治疗强度,如对不伴临床ASCVD及糖尿病,且低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)在70-189mg/dl的40-75岁个体,当其10年ASCVD 风险≥7.5%时可考虑启动中高强度他汀治疗,而对年龄40-75岁不伴临床ASCVD且LDL-C在70-189mg/dl的糖尿病患者,当其10年ASCVD风险≥7.5%时应启动高强度他汀治疗,否则,应启动中等强度他汀治疗。

汇集队列风险评估方程自发表至今也存在一定争议,部分外部人群验证显示该风险评估模型可能会高估ASCVD风险。

3. 卒中风险计算器(Stroke Risk ometer):卒中风险计算器由新西兰AUT大学的学者于2014年提出(http:///education/stroke-riskometer),可利用手机软件进行操作,用于预测20岁以上人群的5年及10年卒中发生风险,同时兼具卒中教育功能。

该模型的预测因子包括年龄、性别、收缩压、降压治疗、糖尿病、心血管病史、吸烟史、心房纤颤、左室肥大、卒中或心脏病家族史、饮酒史、压力、低体力活动、腰臀比、非白种人、饮食、认知障碍或痴呆、记忆力下降、脑外伤史、体重指数、腰围等。

该模型验证人群包含9501名社区健康人群(来自新西兰、俄罗斯、荷兰三国),累积随访80308人年,共有752例卒中事件发生,结果显示卒中风险计算器能较好预测未来5年卒中发病风险(AUC:男性0.74;女性0.715)。

目前基于智能手机APP的针对该评估工具的验证正在全球范围内进行,国内研究者也参与其中,将进一步评估其应用价值并加以完善。

4. 心房颤动患者缺血性卒中发生风险与抗凝出血风险评估量表:CHADS2量表(表3)是目前应用最为广泛的预测非瓣膜性心房颤动患者发生缺血性卒中风险的评分量表。

CHADS2量表由Gage等于2001年对美国心房颤动研究(Atrial Fibrillation Investigators,AFI)评分系统和卒中预防及心房颤动研究(Stroke Prevention in Atrial Fibrillation,SPAF)评分系统进行结合并改良后提出,该评分的预测价值在多个人群中得到验证。

2006年美国心脏病学会/美国心脏协会/欧洲心脏病学会(ACC/AHA/ESC)心房颤动指南及2011年美国心脏病学会基金会/美国心脏学会/美国心律学会(ACCF/AHA/HRS)心房颤动指南等建议使用CHADS2量表评分对非瓣膜性心房颤动患者的卒中风险进行分层,其中0分为低危组,可给予阿司匹林治疗或不治疗;1分为中危组,建议给予1种口服抗凝剂或阿司匹林治疗;2分以上为高危组,建议给予抗凝治疗。

2010年Lip等通过对欧洲心脏调查中心1089例心房颤动患者的研究对CHADS2量表进行改进,推出了CHA2DS2-VASc量表(表4)。

该量表预测卒中风险与CHADS2量表相比并无太大优势,但Olesen等及Van Staa等分别在英国及丹麦的心房颤动患者中对该量表进行验证,并证实CHA2DS2-VASc量表更易于识别真正低危的心房颤动患者。

2014年美国AHA/ACC/HRS心房颤动患者管理指南推荐应用CHA2DS2-VASc量表评分代替CHADS2量表评分用于估计非瓣膜性心房颤动患者的卒中危险,0分为低危组,可不给予抗栓治疗;1分为中危组,可不抗栓或使用1种口服抗凝剂或阿司匹林治疗;2分以上为高危组,推荐使用口服抗凝剂治疗。

CHADS2量表简单易行,可操作性强,能够筛选出需要抗凝治疗的对象,CHA2DS2-VASc量表则有利于筛选出真正低危的、不需要抗凝治疗的心房颤动患者。

但由于CHA2DS2-VASc量表临床操作较CHADS2量表复杂,在一定程度上限制了其应用。

HAS-BLED量表为预测接受抗凝治疗心房颤动患者出血风险的量表(表5)。

于2010年在欧洲心脏调查数据库基础上提出,研究发现随着HAS-BLED量表评分的增高,心房颤动抗凝患者的年出血率逐渐增加。

当HAS-BLED量表评分≥3时提示出血风险较高,但不应将其视为抗凝治疗禁忌证。

该评分在不同的国家及人群中得到验证。

2010年欧洲心房颤动患者治疗指南及2014年美国AHA/ACC/HRS心房颤动患者管理指南均推荐使用该评分评估抗凝治疗患者的出血风险。

2010年Pisters等在提出HAS-BLED量表时,还提出CHADS2和HAS-BLED量表联用可更好地指导心房颤动患者卒中风险分层及抗凝药物应用,对于CHADS2量表评分≥2的使用口服抗凝药的心房颤动患者,当HAS-BLED量表评分>CHADS2量表评分时,风险大于获益。

如何更好地将CHADS2、CHA2DS2-VASc 量表评分及HAS-BLED量表评分结合,以更加准确地评估患者的获益与出血风险,需要进一步的临床研究解决。

专家共识:(1)建议选择改良的弗明汉卒中量表、汇集队列方程、卒中风险计算器等任一种工具进行脑卒中发生风险的评估。

(2)推荐非瓣膜性心房颤动患者应用CHADS2或CHA2DS2-VASc量表评估缺血性卒中发生风险。

CHA2DS2-VASc量表较CHADS2量表更有利于识别真正低危患者。

(3)推荐使用HAS-BLED量表评估心房颤动患者抗凝治疗的出血风险。

(4)应进一步建立和完善适合国人的缺血性脑卒中一级预防风险评估工具。

二、缺血性脑卒中及短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)二级预防风险评估量表缺血性脑卒中及TIA后卒中复发风险高,早期识别高危患者有助于尽早开展卒中二级预防。

常用的复发风险评估工具包括ABCD评分系统(表6)、Essen量表(Essen Stroke Risk Score,表7)和卒中预测工具-II(Stroke Prognostic Instrument II,SPI-II,表8)。

1. ABCD评分系统:2005年Rothwell等在OSCP(Oxfordshire Community Stroke Project)研究(纳入209例疑似或者确诊的TIA患者)中提出总分为6分的ABCD评分系统以预测TIA后7d内卒中的风险。

2007年Johnston等在4809例TIA患者中对ABCD评分系统进行了验证,并将糖尿病史加入ABCD评分系统中,提出ABCD2评分法,与ABCD 评分系统相比(AUC 0.62),ABCD2评分法具有更高的预测价值(AUC 0.83),并在此后多项研究中得以进一步验证。

2010年Merwick等使用欧洲和北美的多中心数据库(共3886例患者,其中2654例推论人群,1232例验证人群),在ABCD2评分法基础上增加了TIA病史,提出ABCD3评分法,较ABCD2评分法的预测价值提高。

2013年在中国人群(321例TIA 患者)的验证也显示类似结论。

此后Merwick等在ABCD3评分法基础上又加入同侧颈动脉狭窄≥50%和DWI上出现高信号,提出了ABCD3-I评分法,进一步提高了TIA后早期脑卒中风险预测的准确性。

2013年在239例中国TIA患者中的验证研究显示ABCD3-I评分法(AUC 0.825)的预测价值优于ABCD2评分法(AUC 0.694,P<0.001),适用于中国TIA人群的风险评估,但该评分法对影像要求较高,更适用于院内神经专科医师对TIA患者的危险分层。

2. Essen量表:Essen量表是一个简便、易于临床操作的9分量表,该量表来源于氯吡格雷与阿司匹林对比用于缺血事件高危患者的国际多中心随机双盲试验(CAPRIE研究,1996年)。

CAPRIE研究入组19185例动脉粥样硬化疾病患者(包括缺血性卒中、心肌梗死和症状性周围动脉疾病),平均随访1.91年,亚组分析提示,随着Essen量表评分增高,卒中复发风险增加,Essen量表评分≥3分的患者,年卒中复发风险>4%,氯吡格雷效果优于阿司匹林。