中国传统文化之儒道佛3PPT课件

儒道佛三教的关系

儒、道、佛三教的关系本文将从两个角度回答问题:其一,是循着老师上课所陈述的思路,尽可能全面地展开三教关系在历史不同时期发展上的不同特点。

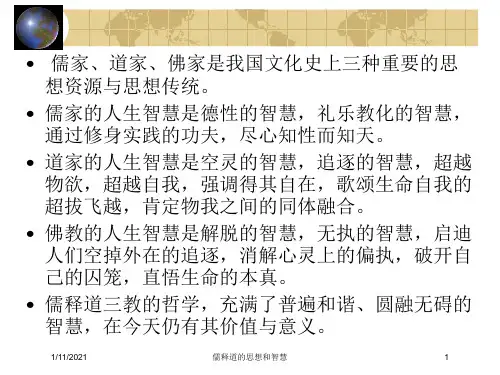

另一,则是作为本文最后的结论,将从儒佛道三教的文化特质,来透视其在不同时期发展所具有的不同特点,其内在原因为何?儒佛道三教之所以从开始时的彼此攻讦,几欲置对方于死地,到最后三教融合、共同构成中华文化的一个浑然整体,谁也消灭不了谁,谁也取代不了谁,是因为它们其实都在一个文化整体中承担着各自不同的文化功能。

儒家思想益于维持社会的人伦秩序(忠君孝亲,君君臣臣、父父子子),道家思想益于张扬个人的精神自由(自在无为、逍遥无待、神游于天地之间),而佛家思想则能为每个人对自己生死问题的终极关怀提供一种答案(因果轮回、生死解脱、破除烦恼)。

而中华文化作为一个完整的整体,其实三者功用不同,确实缺一不可。

值得我们关注的是,儒、道两家在社会秩序与个体自由的矛盾与对立出现激化时,其文化冲突会表现得尤为强烈,并出现走向极端的倾向,这可以理解何以会由汉代的独尊儒术严守人伦纲常而走向魏晋南北朝的自由舒展、飘逸放达。

至于佛家,则因其直接切入个体生命所不能回避与关注的终极问题,所以关注个体生命价值的最高哲学表达,又当归属于佛家,谈到佛道两教之争,只能说是宗教资源的争夺。

另外一个值得注意的是,由于三家思想都具有协助君王统治、实施社会教化、维持社会安定的文化功能,这又影响了作为集权专制者的封建帝王不同的宗教政策,这种宗教政策随帝王个人喜好之不同而使三教命运起伏波折。

一、佛教初传时的三教关系三教关系,应以三教皆具而形成关系为标志,所以完整意义上的三教关系,理应从佛教初传开始算起。

佛教:佛教的传入,现在学界已大体确定为东汉初年(汉明帝永平年中)。

在汉代佛教刚传入时,大家都看作是黄老道术的一种,这与当时社会上流传的神仙道家思想密切相关,在这种文化背景下,人们理解佛教,便把它当作是黄老道术的一种。

具体表现,则是把佛陀看作神仙,可以飞行变化,把佛教追求的最终境界“涅盘”,等同于老子的“无为”,而对“轮回”转生,则理解为灵魂不死。

儒释道的思想和智慧培训课件

儒释道的思想和智慧

12

4、福祸相依。《老子》第五十八章:“祸兮福 之所倚,福兮祸之所伏”。福祸相依蕴涵着生 活的辩证法,说明祸和福都是相对的。当人身 处困厄之际应该想到希望,因为事物之间的关 系是动态的,随着外在环境的变化和人的主观 能动性的发挥,事物就有可能朝着有利的方向 转化。

1/11/2021

《论语》中记载了孔子以仁为核心的道德学说:“吾十有五 而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳 顺,七十而从心所欲,不逾矩。”这是孔子对自己一生各阶段 的总结。

1/11/2021

儒释道的思想和智慧

3

儒家思想的核心内容:

一、“仁义礼智信”

1、“仁”。仁者,人人心德也。心德就是良 心,良心即是天理,乃推己及人意也。所以仁 字,从二人相处,因为人不能离群而独存,别 人之观念立,人之人格显,方能雍容和谐,以 立己立人,发挥老吾老幼吾幼之怀抱,以及己 所不欲。勿施于人,事物为人,而不为己,发 为恻隐之心,宽裕温柔。

1/11/2021

儒释道的思想和智慧

4

2、“义”。义者,宜也,则因时制宜,因地 制宜,因人制宜之意也。所当做就做,不该做 就不做。见得思义,不因果滥取不义之财物。 子曰:“君子喻於义,小人喻於利,不义而富 且贵,於我如浮云”。所以人发为羞恶之心, 发为刚义之气。

1/11/2021

儒释道的思想和智慧

温良恭俭让意思是温和、善良、恭敬、节俭 、谦逊这五种美德。

这是儒家提倡待人接物的准则。

1/11/2021

儒释道的思想和智慧

8

二 道家思想与智慧

老子其人:

老子,姓李名耳,字 聃。约生活于前571 年至471年之间。是 我国古代伟大的哲学 家和思想家、道家学 派创始人。老子乃世 界文化名人,世界百 位历史名人之一。在 道教中,老子被尊为 道教始祖。

佛儒道

佛家的解脱主义传统

佛家从“解脱”坐标观照人生,为中华文化增添了解脱 主义传统——基于对人生“无常故苦”的价值判断,怀着对 人的迷惑、烦恼、痛苦、死亡的真诚关切,指出解脱的方法 和途径,从而为人提供了一种宗教的精神依托。 佛教创始人释迦牟尼在寻求解脱的修证中,总结出“四 谛”即四种真理。“四谛”以论定人生的价值是苦和分析苦 的成因为出发点,以指示解脱诸苦的途径为中心,以解脱境 界“涅槃”为归宿,构成早期佛教的基本教义。早期佛教强 调依“八正道”而行,即得解脱。“八正道”是八项修行实 践的德目,包括正确的见解、思维、言说、行为等。后来又 提出佛教修行者的实践总纲“三学”,即戒学、定学和慧学。

从文化形成根据的角度来考察,儒、道、佛三家鼎足之 势的出现决非偶然。这主要有两方面原因:一是三家文化旨 趣的共似性。三家思想的中心关怀和根本宗旨,都在于教人 如何做人,如何实现理想人格,可以说都是生命哲学学说。 二是三家文化内涵的差异性。三家文化体系的基点、架构、 内涵、思维方式等均不相同,这又不仅适应于不同人群的文 化精神需求,而且也有利于彼此互补融会。尤其是从印度传 入的佛教融入中华传统文化之中,极大地丰富了中国的哲学、 伦理学、宗教学、历史学、文献学、文学艺术、天文学,乃 至医学和民俗学等内容,弥补了儒、道文化的局限。正是从 这层意义上说,中华文化体现了古代东方哲学和文化的主体 性格与最高成就。

儒家的人本主义传统

பைடு நூலகம்

儒家重视人的生命,称“死生有命”(《论语·颜渊》),“生生之 谓易”(《易传·系辞》),认为人应当感恩自然的造化而使自己拥有生命, 并得以展开人生,演绎人生。 儒家重“生”,更重“德”,把人格价值、道德价值置于生命价值之上。 孔子云:“三军可夺帅也,匹夫不可夺志也。”(《论语·子罕》)强调人 应当有独立的意志和人格。孟子云:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能 屈,此之谓大丈夫。”(《孟子·滕文公》)强调在任何情况下都要坚持原 则,维护人格尊严。这就是说,在生命价值与道德价值发生冲突的严酷时刻, 宁可“杀身成仁”(《论语·卫灵公》),“舍生取义”(《孟子·告 子》),以成就道德价值。与重“德”价值取向相一致,儒家在物质生活与 精神生活、物质生命与精神生命的价值对比中,也认为精神高于物质,高度 赞扬精神不朽说。《左传·襄公二十四年》载:“大(太)上有立德,其次 有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”“三不朽”说强调,成就 道德典范,建立盖世功业,阐发精深言论,都必将长远地影响于后世,也即 其所蕴含的精神意义是永不消失的,这也就是说三立者的精神远远超越于死 亡而臻于不朽。 统以其巨大的作用和影响而成为中华文化的主流。

中国古代儒道佛三教的合一与冲突

汇报人:

中国古代儒道佛三教的合一与冲突

单击添加副标题

汇报人:

目录

01

单击添加目录项标题

02

儒道佛三教的历史背景

03

儒道佛三教的哲学思想与理念

04

儒道佛三教在文化传承中的表现

05

儒道佛三教对社会的影响与价值

06

儒道佛三教的现代意义与启示

添加章节标题

章节副标题

01

儒道佛三教的历史背景

章节副标题

02

儒教的发展历程

道教:主张道法自然、无为而治等思想,对中华文化的哲学思想、道德观念和艺术审美等方面有重要贡献。

儒教:强调仁、义、礼、智、信等价值观,对中华文化的传承和发展产生了深远影响。

佛教:强调慈悲、智慧和因果报应等理念,对中华文化的宗教信仰、哲学思想和文学艺术等方面产生了广泛影响。

三教合一:儒道佛三教的融合与创新,形成了中华文化的独特魅力,为中华文明的传承和发展提供了丰富的思想资源。

道家强调自然无为,注重个体自由和内心平静

佛教强调因果报应,注重个人修行和心灵解脱

三教在历史上相互影响,相互融合,形成了独特的中国文化特色

儒道佛三教的哲学思想与理念

章节副标题

03

儒教的仁义礼智信

仁:爱人、爱人民,以仁爱之心对待他人

义:正义、道义,坚持正义,维护道义

礼:礼仪、礼节,遵守礼仪,尊重他人

佛教的传入与传播

传入时间:西汉末年

传入途径:通过丝绸之路传入中国

传播方式:通过译经、讲经等方式传播

传播范围:从西域到中原,再到江南地区

影响:对中国传统文化产生了深远影响,形成了儒道佛三教合一的局面。

三教在历史上的相互关系

(完整)人教版必修三 第一单元 第课 宋明理学精品PPT资料精品PPT资料

(3)33-1107)主张:

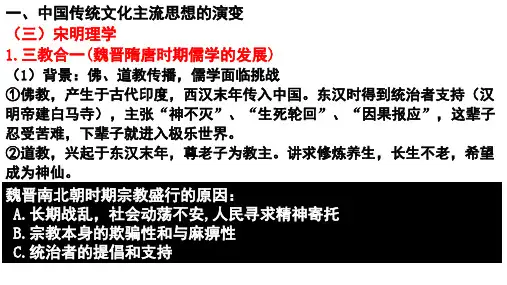

一、中国传统文化主流思想的演变 (三)宋明理学 1.三教合一(魏晋隋唐时期儒学的发展)

(1)背景:佛、道教传播,儒学面临挑战 ①佛教,产生于古代印度,西汉末年传入中国。东汉时得到统治者支持(汉 明帝建白马寺),主张“神不灭”、“生死轮回”、“因果报应”,这辈子 忍受苦难,下辈子就进入极乐世界。 ②道教,兴起于东汉末年,尊老子为教主。讲求修炼养生,长生不老,希望 成为神仙。

——《朱子文集》 一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阕了一物道理。

——《朱子文集》

2.宋明理学

(1)理学概念 理学是两宋时期儒家思想新发展。以儒家思想为基础,融合佛道思想

来解释儒家义理,从而建立以“理”为核心的新儒学体系,称“理学”。 (2)理学产生背景

①唐末五代的长期分裂和混乱,使传统伦理道德规范遭到破坏。理学 适应了宋朝统治者稳定社会秩序、重建伦理纲常的需要。

(4)理学派别2:陆王心学 材料2:“天理”,高度强调人们对“天理”的自觉意识。 ①陆九渊开创心学,主张: 魏晋南北朝时期宗教盛行的原因:

知是行之始,行是知之成” 如果故事是虚构的,是对于人性的误导。

致《A知三.在 教“格图物》心…(…清自·即丁天云子鹏以理)至于也庶人”,壹是、皆以“修身宇为本。宙便是吾心,吾心便是真理”,天地万物都在心中 朱 便B以知.陆此提之 花教 不出人 在为 你太 的“简 心, 外发陆。以明朱之教本人为心支离”。 以求理的方法,即反省内心可得到天理 资料回放 提升:程朱理学的主要思想观点

第7讲佛教与中国传统文化精品PPT课件

主要经典:《阿弥陀经》、《往生论》。 主要思想:念“阿弥陀佛” ,去西天净土。

三、中国佛教的主要宗派

5. 禅宗 禅宗是东土佛教中最具有中国特色、影响最大、传播最

大千世界:

佛教以一个日月系统为作为一世界的单位, 累计1000个日月系列的世界,名为一个小千世界; 累计1000个小千世界,名为一个中千世界;累计 1000个中千世界,名为一个大千世界。如此三千 大千世界,在这无垠无限的宇宙,至多如河沙数 量,不可计算。

(三)佛教教义

●.小乘佛教:认为世间无常,人生是苦。主 张出家修行,宣称生死轮回,在轮回中善有善 报,恶有恶报。 (罗汉)

(三)佛教教义

2.“ 十二因缘说”

人生由无明—行—识—名色—六处—触— 受—爱—取—有—生—老死这12 因缘和合而成, 前因后果,人人如此。悟透因缘说,(缘觉), 便是罗汉果位的最高阶梯。

(三)佛教教义

3.“业报轮回说”

佛教教义的基本思想是:因果报应,生死轮回,善有 善报,恶有恶报。释迦牟尼建立了三世因果,六道轮回的 生命现象论。

宰者。

③“涅磐寂静”:认为人生活的最终目的是要达到一种

绝对安静的、无人生痛苦的精神状态,进入远离烦恼、断 绝相累、无生无死、寂然常住的涅磐神秘的最高境界。

(三)佛教教义

5.大乘教义的法门—Байду номын сангаас六度波罗蜜

⑴.布施:① 财施;② 法施;③ 无畏施。 ⑵.持戒:即严持佛教戒律。 ⑶.忍辱:锻炼忍耐力、包容力、忍受打骂毁辱、赞誉奉 承以及饥寒困苦。 ⑷.精进:精勤不懈地学习六度。 ⑸.禅定:使心性专注不散,深入定性。 ⑹.智慧:以般若智慧正观世界实相总导一切修持法门

儒家与佛教

浅谈儒家与佛教佛教和儒教是中国三大宗教的重要组成部分,二者与道教并成为三大宗教,他们是中国传统文化的主体。

三教的分合是贯穿近二千年中国思想文化史中一股重要的思流,对中国文化乃至中国社会的变迁产生了巨大影响。

下面我们主要讲一下佛教与儒教的联系以及二者对我们的启示。

一、儒家和佛教的区别。

首先,从特征上来看,佛家特别喜欢普渡众生,讲究“三根普被”。

也就好像我们现代的义务教育,佛教也喜欢普及他们义务教育。

佛教主张“人人都有佛性,人人都可成佛”,主张“普渡众生”。

佛教的这种群众化大众化作风,使得佛教在中国乃至全世界广为流传,发展传布比较快。

而儒家主要是在读书人中进行教育。

他们不像道家的隐逸,也不像佛家那么普渡众生,主要通过学校教育来传布教义和思想,所以儒家弟子往往是“书生”。

然后,想到对世人的影响。

儒家是站在宫殿上看人世,把伦理道德看得较重。

佛家是站在天上看人世,把一切都看空了。

佛教对“心”的诠释,有诸多层次的分析说明,更用许多的比喻来阐释我们的心,进而教导我们如何找心、安心、净心。

因此,佛家更注重心理。

儒教是礼法,要求如何做人,每个人应该怎么做。

儒教崇尚的是“存天理、灭人欲”,哪怕削足适履也要人来适应宗法社会的纲常,即“修身齐家治国平天下”,故儒家更注重做人。

接着,从入世超世方面谈起,佛教认为现实对人来说都是苦海。

佛经中说人生有八种苦痛:生、老、病、死、爱别离、求不得、怨憎会、五蕴炽盛。

经此八苦纠缠,人的一生才算得上圆满。

佛教主张舍弃对现实物质的追求,要放弃各种欲望,追求超脱生死轮回的"苦海"而进入涅槃。

佛教对于中国习俗风尚产生了巨大的影响。

具体表现在:第一、信三世。

佛家认为,世间的万事万物都因缘和合而生,一切都在轮回之中,人有生老病死,天有阴晴圆缺,花开花落,生灭相成。

佛教传入中国以后,中国人开始知道人有三世,知生有所从来,死知有所往。

第二、信六道。

佛教有六道轮回之说,虽然现世作恶而得福得寿,但其业果若不报于现世而将报于来世。

儒、道、佛三家文化的区别

儒、道、佛三家文化的区别儒道佛三家文化的本质与区别三教文化属于中国传统文化,涉及儒、佛、道三家。

三家的学术内涵构成了中华民族五千年的文化历史。

三教合一,即儒、佛、道三教相互包容和相互融合,儒家最高称圣,佛家最高称佛,道家最高称仙。

圣、佛、仙皆由人成。

成者,非天生,而是修学的成果。

儒、佛、道文化是人类智慧的精神财富,是人类对主客体认识的知识结晶。

人类文明的历史发展,以及现代、未来的文明人类的前途,都与儒、佛、道传统文化密切相关。

继承、研究、融合、发展儒、佛、道的传统文化,是对人类文明的承前启后。

所谓“三教”,指的是儒、道、佛三家。

三教概念的发展,可以分几个阶段,魏晋南北朝是一个阶段,唐宋是一个阶段,元明清是一个阶段。

最初的阶段里,虽然有三教的连称,不过彼此是独立的,当然相互间都有影响,儒、道、佛三者之所以相提并论,则是偏重于它们社会功能的互补。

中间的阶段是一个过渡的阶段,主要在于彼此内在意识上的流通融合,逐步变成你中有我,我中有你,但就其主流而言,依然各树一帜。

只有最后的阶段才出现真正宗教形态上的三教合一。

其中,第二阶段是在继续第一阶段三教功能互补的基础上更添新内容,第三阶段亦是在前二个阶段的底子上再演化出来“三教合一”的新成份,这也反映了三教合流的趋势越来越大。

1、儒家创始人:孔子代表人物:孟子、荀子。

作品:《论语》、《孟子》、《荀子》。

主要思想:仁政,民贵君轻;性善论;义利观,先义后利。

孔子思想体系的核心是仁和礼。

①仁:对于缓和阶级矛盾,调整人际关系,稳定社会秩序具有积极的作用,对现代所提倡的人本理念也具有借鉴作用,其改良政治的主张,也体现了与时代同步的精神。

②礼:带有承认等级和阶级剥削、压制人民斗争的消极性,以后的历代统治者都把它作为进行阶级压迫的思想工具。

2、道家创始人:老子,代表人物:庄子道家学说形成于先秦时期,与儒家文化互相激荡,相辅相成一起成为中国古代文化的思想脊柱,道家学说是以道为最高哲学范畴、道是世界的最高实体,道既是宇宙万物的本原,也是宇宙万物赖以生存的依据。

了解三教九流的含义,了解中国的传统文化

了解三教九流的含义,了解中国的传统文化古代指儒教、道教,释教为“三教”;儒、道、墨、法、名、杂、农、阴阳、纵横九家为“九流”。

后来泛指宗教、学术中各种流派。

儒家:又称儒教《汉书·艺文志》列为“九流”之一。

由孔子创立,并被汉以后封建统治阶级奉为正宗的叫个学派。

孔子(公元前551年——前479年)名丘,因排行第二,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜南)人。

春秋末期大思想家、政治家和教育家。

先世为宋国贵族,尊祖时迁居鲁国,父叔梁纥作过鲁国陬邑大夫。

孔子自称:“吾少也贱,故多能鄙事”。

早年业儒(为贵族相礼,作吹鼓手之类),又为委吏(管理粮草)和乘田吏(管理畜牧)。

少时以知“礼”出名,相传曾问礼于老聃(老子)。

官任至鲁国司空、司寇,并代行相事,但时间不久。

相传鲁定公十四年孔子为司寇时,以五恶(心违而险、行辟而坚,声违而辨,记丑而博,顺非而泽)罪名乱政而诛少正卯。

后周游列国,未被重用,聚徒讲学,有弟子三千,知名者七十二人。

晚年删诗书,修春秋,订礼乐,建立儒学体系。

孔子的思想言行由其门徒所记录和整理的《论语》一书保存下来。

儒家学说的主要思想和特点是“祖述尧舜,宪章(效法)文武,克己复礼”。

崇“礼乐”,尚“仁义”,始“正名”,重“亲亲尊尊之恩,行忠恕中庸之道”。

在政治上主张“德治”、“仁政”,重视“礼义”教化;奉行德刑兼施,以刑辅德的方针。

战国时期,儒家分裂为八派,以孟子和荀子为代表的两派影响最大。

特别是孟子一派,宋以后被看作孔子嫡传,儒家正宗。

儒家在先秦虽称显学(著名学派),但未高出其他学派之上。

自汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,在两千余年的封建社会里(除极短时期以外)一直被封建统治阶级奉为统治思想,处于正宗地位;哲学唯物主义与唯心主义的斗争是在儒家内部进行的。

从西汉董仲舒、唐韩愈,北宋程颢、程颐,南宋朱熹,陆九渊,明王守仁等人主要是继承和发展了孟子的唯心主义传说;从东汉王充、唐柳宗元,刘禹锡、北宋张载、南宋陈亮、叶适、明王廷相、明清之际王夫之(船山)、清载震等人主要继承和发展了荀子的唯物主义传统,两翼对孔子则各取所需,共尊孔子为圣人。

中小学生中国传统文化国学经典教学课件通用PPT模板

有结满谷物的谷穗才会弯下头,礼 就叫智。

之精要在于曲。

观一叶而知秋,道不远人即为

此。

信者,人言也。远古时没有纸, 经验技能均靠言传身教。那时 的人纯真朴素,没有那么多花 花肠子,故而真实可靠。

经部—儒学经典

分类

经部分为“易类”、“书类”、“诗类”、“礼 类”、“春秋类”、“孝经类”、“群经总义类”、 “四书 类”、“乐类”、“小学类”“石经类”、 “汇编类”,主要是儒家经典和注释研究儒家经典 的名著。

久是天尊地卑,国学是万物负阴而抱阳冲气

以为和,国学是生生谓易生生不息是绵绵若

存,国学是自然是客观,是伟大的规律,是

永恒的真理。

家庭国学

国学是一家仁一国兴仁一家让一国兴让, 国学是家和万事兴家兴财源旺,国学是

人的身心落地生根的根据地。

国学分类

以学科分

单击应分为数理、天文、算学、地理、博物、农 学、化学、哲学、史学、宗教学、文学、礼俗学、 考据学、伦理学、版本学等,其中自然国学以道 家为核心和主流;人文国学以儒家为主流和核心;

书目

重要书目如:《老子》、 《墨子》、《庄子》、《荀 子》、《韩非子》、《管子》、 《尹文子》、《慎子》、《公 孙龙子》、《淮南子》、《抱 朴子》、《列子》、《孙子》、 《山海经》、《艺文类聚》、 《金刚经》、《四十二章经》 等等。

现在所谓国学,包括中国古代 的思想、哲学、科学、技术、历史、 地理、政治、经济及书画、音乐、 术数、医学、星相、建筑等诸多方 面。“国学”之名,始之清末。其 时欧美学术进入中国,号为“新 学”、“西学”等,与之相对,人 们便把中国固有的学问统称为“旧 学”、“中学”或“国学”等。

国学概念

国学,可译做“guoxue”(音译)、“Sinology”(意译,指中国学或汉学)。 现在一般提到的国学,是指以先秦经学习典及诸子学为根基,涵盖了两汉经学、魏晋 玄学、宋明理学和同时期的汉赋、六朝骈文、唐宋诗词、元曲与明清小说并历代史学 等一套特有而完整的文化、学术体系。因此,广义上,中国古代和现代的文化和学术, 包括中国古代历史、思想、哲学、地理、政治、经济乃至书画、音乐、易学、术数、 医学、星相、建筑等都是国学所涉及的范畴。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

刚、以静制动。

无为

无为而无不为

在自我 的领域中,老子主张“无为”。无为才

能自作主宰,然后在经验世界中,发挥“无不 为”的支配作用。

• 尽量顺其自然生活,不要太注重身体的享 受不要太以自我为中心,多关怀他人,这 样你的心胸就会开阔,痛苦和烦恼就会减 少。

道文化与中医养生

塞翁失马焉知非福 祸兮福之所倚 福兮祸之所伏 否极泰来

阴阳学说的宇宙观和方法论

阴阳是事物发生变易 的内在动力,此消则彼长

“阴阳一体”、“阴阳平衡” 是天地大化流行的根本

天地合而万物生 阴阳接而变化起

道家的处世原则——无为、不争

在应世的原则上,老子主张“不 争”,不争才能“无尤”,不争

可使“天下莫能与之争”。

佛家思想

• 空即是色 色即是空 • 贾宝玉:脂粉堆里的人儿 最后竟出家了 • 王熙凤:机关算尽太聪明 反误了卿卿性命 • 因果定律:巧姐的命运 • 主张要破执 不要执着什么事 一切都是空

写在最后

成功的基础在于好的学习习惯

The foundation of success lies in good habits

庄子的逍遥游

• 逍遥,优游自得的样子。 • 《逍遥游》是庄子的代表作品,它比较集

中地表现了庄子追求绝对自由的人生观。 认 为 世间万物都是因为“有所待”而失去自 由,自己追求的是“无所待”的最高境界。 • 表现了庄子 的 哲学——虚无主义和绝对自 由。

庄周梦蝶

“随 遇而安”,感觉到生命有一种自在的喜悦!

你 越不去追求快乐,这时候你反而进入一种舒 适、快乐的状态。

儒道之别

儒家思想以人为中心,强调人的社会性; 道家重视人的自然性,强调智慧的觉悟 和解脱。道家说:以人为中心去思考问 题,最后必徒劳无功,何不敞开眼界与 心胸,从整个宇宙来看一切,只有不受 时间和空间的限制,心灵才能自由逍遥。

二、从国家治理方面 主张以“德”治国 ,以“礼 ”治国。将礼作

为整个国家和人民的 行为规范 而且将治理国家与个人修养紧密联系起来

《大学》

• 古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治 其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其 身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者, 先诚其意;欲诚其意者,先致其知;致知 在格物。”

顺四 应季 自养 然生”

颐养心神 少私寡欲

形神合一 清静虚无

知平 足衡 常心 乐态

《黄帝内经》的养生之道

• 法于阴阳,和于术数。 • 饮食有节,起居有常, • 不忘作为。故能形与神俱, • 而尽终其百年,度百岁乃去。

道家的追求 清静无为,顺应自然

返朴归真,超然物外 不为物役,宠辱不惊 以弱胜强,以柔克刚

中国传统文化—— 儒、道、佛

儒家思想

一、从个人层面: “仁” 即如何处理人际关系 仁者爱人 己欲立而力人,己欲达而达人 己所不欲,勿施于人 老吾老以及人之老 有无用以及人之幼 天时不如地利 地利不如人和 从“仁”出发,人与人之间应该做到 仁、义、礼、智、信、温、良、恭、俭、让

儒家思想

国事、天下事、事事关心

儒家的处事原则

• 中庸 :不偏不倚,无过无不及,恰到好处 • 过犹不及

道德经的由来

周衰,老子离开周王朝,到达秦国,过函谷 关时应关尹子的请求,著《道德经》后不知所终。

《道德经》一书使用【韵文体】写出,和孔 子、墨子的语录体不同。“道”是老子思想的 核心,书中对“道”的描述很多,他认为“道” 是宇宙的原始状态、天地万物的本源所在。

庄周梦蝶是千古传颂的典故。在《庄子齐 物论》中,庄子梦见自己变成蝴蝶,真是 一只自在飞舞的蝴蝶,十分开心得意!不 知道还有庄周的存在。忽然醒过来,发现 自己就是一个僵卧不动的庄周。不知道是 庄周梦见自己是蝴蝶?还是蝴蝶梦见自己 变成庄周?

相濡以沫

庄子说:泉水枯了,鱼儿在泥巴地里互相 吐口水滋润,这样真不如相忘于江湖。江湖 就是道的比喻,一个人活在世上,也要像鱼 活在水里,让自己没有挂碍,让自己能够

道家思想

冲万三二一道

气物生生生生

以负万三二一

【 老 子 】

为 和 。

阴 而 抱 阳

物 。

,

,

,

宇宙的原始状态、天地万物的本源所在

宇宙万物都是道运动变化的结果

道

道是天地万物的奥妙 道是客观存在的规律

道先天地而生 天道自然,人道无为

阴阳者,万物之能始,死生之本也

因为道的循环反复,天地间的事物就 有正反、有高低、有贵贱、有吉凶、有祸福等 等的对立关系。但物极必反,也不是固定不变

40

谢谢聆听

·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折

Learning Is To Achieve A Certain Goal And Work Hard, Is A Process To Overcome Various Difficulties For A Goal

• “自天子以至于庶人,壹是皆以修身为 本。”

• “其身正,不令而行 ,其身不正,虽令不 从。

儒家的人生信条

• 天行健,君子以自强不息 • 地势坤,君子以厚德载物 • 主张为国效力 实现个人理想 • 先天下之忧而忧,后天下之乐而乐 • 天下兴亡,匹夫有责 • 知其不可为而为之 • 尽人事 待天命 • 风声、雨声、 读书声、声声入耳;家事、