制剂工艺验证实例

工艺验证解读及案例分析

• 控制策略与控制能力

➢ 产品和工艺的控制策略是工艺验证的基础 ! ➢ 工艺验证, 在本质上是验证产品和工艺的控制策略, 和对工艺的控

产品的物理,化学,生物或微生物性质或特征,应在适当的限度,范 围或分布之内,以确保预期的产品质量

• 关键工艺参数 Critical Process Parameter (CPP)

指其波动会影响到关键质量属性的工艺参数,应该被监测或控制,以 确保工艺能生产出预期质量的产品

• 确定关键质量属性和关键工艺参数

第二十九条

持续工艺确认实施方法

第三十条

持续工艺确认作用

• 第六章 工艺验证: 第三节 同步工艺验证

第三十一条 第三十二条

同步验证的评估: 同步验证的批准

第三十三条

同步验证的上市产品质量监控

• 第九章 再确认和再验证: 第四节 工艺再验证

第五十条

工艺定期评估

第五十一条

工艺再验证

第五十二条

风险管理与工艺再验证

20

符合预定用途和注册要求的药品

• 对患者而言,药品必须满足以下两个方面的要求: ➢ 预定用途 能满足目标产品质量概况 (Quality Target Product Profile ) 的药品. QTPP是在考虑安全和有效性的情况 下, 为保证产品质量预计要实现的质量属性总和 ➢ 注册要求 通过获取对产品和工艺的认识,确定产品关键质量属 性(CQA),关键工艺参数(CPP)和物料属性等影响因素, 从而制定恰当的控制策略 (包括质量标准),开发和生 产出满足注册法规所要求的安全有效, 质量可控的产品

固体制剂工艺验证

够始终生产出符合预定用途和注册要求的产品。

第一百四十二条 当影响产品质量的主要因素,如原辅料、与药品直 接接触的包装材料、生产设备、生产环境(或厂房)、生产工艺、检 验方法等发生变更时,应当进行确认或验证。必要时,还应当经药品 监督管理部门批准。

法规要求(2010版GMP)

第一百四十四条 确认和验证不是一次性的行为。首次确认或验证后, 应当根据产品质量回顾分析情况进行再确认或再验证。关键的生产工艺 和操作规程应当定期进行再验证,确保其能够达到预期结果。

重要性

风险评估的一些形式

•包衣

•温度 •喷雾速度 •锅速度 •喷枪距离 •温度 • •重新干燥 •时间 •磨粉 •温度 •相对湿度 •气流 •振荡周期 •筛规格 •口径 •过筛速度 •方法 •

•干燥

•磨粉

•其它

•分析

取样

雾化压力

•片子 •

•操作者r •温度/湿度 •操作者 •培训 • • •重新压片 •水 •黏合 •温度 •喷雾速度 •HPMC •雾化方式 •压力 •出料 •切断速度 •混合速度 •终点 •包衣 •其它 •Syloid •乳糖 •Methoxyl •Hydroxyl •P.S. •干燥失重 •原料 •效期 •P.S. •工艺条件 •LOD

检查方法:物理检查

工艺参数与质量指标

终混

工艺目的:加入其他辅料使颗粒具备更好的可压性,并获得主药均匀分 布的颗粒

质量指标:主药含量均匀度,颗粒流动性

工艺参数:混合时间,混合速度,加料顺序 检查方法:物理检查,化学检查

工艺参数与质量指标

压片

工艺目的:获得符合设定标准的片剂 质量指标:外观,片重,硬度,脆碎度,崩解时间,溶出,含量,含量

茵陈五苓丸工艺验证报告

类别:版号:部门:编号:茵陈五苓丸(水丸)工艺验证报告起草人:年月日审核人:年月日批准人:年月日目录1 目的2 验证范围及验证品种批号及批量2.1 验证范围2.2 验证品种批号及批量3 验证小组成员及职责4 验证结果4.1 系统要素确认4.2 灭菌、干燥工艺的验证4.3 粉碎工艺的验证4.4 混合工艺的验证4.5 泛丸工艺的验证4.6 选丸工艺的验证4.7 袋包装工艺的验证4.8 外包装工艺的验证5 成品6 物料平衡计算6.1 前处理提取物料平衡计算6.2 丸剂物料平衡计算7 沉降菌动态测试8 结果评估9 结论和建议10 验证变更11 风险评估结论12 变更历史13 附件1 目的在前处理提取车间、丸剂车间现有的设备、设施、公用系统已通过确认和验证的条件下,按审核批准的《茵陈五苓丸(水丸)工艺验证方案》(文件编号:BR/JB-43-004-FA),对茵陈五苓丸进行验证。

现将验证工作情况作以下报告。

2 验证范围及验证品种批号及批量2.1 验证范围本次验证涉及的操作范围包括: 前处理提取灭菌、干燥;粉碎;丸剂混合;泛丸;选丸;袋包装;外包装。

2.2 验证品种批号及批量3 验证小组成员及职责4 验证结果验证方案实施情况:验证小组按已批准的验证方案于 2012年1月31日至2012年3月7日在质量管理部监控员的监控下,使用已进行过校验的生产设备、计量器皿、检验仪器,在茵陈五苓丸按生产计划进行的同时,进行了验证工作。

具体实施过程如下:对三批茵陈五苓丸第一批前处理提取批号:T130101、丸剂批号:130201、第二批前处理提取批号:T130201、丸剂批号:130202;第三批前处理提取批号:T130202、丸剂批号130203,进行了验证,验证结果如下:4.1首先对操作间的清场、生产人员、生产环境、设备、工艺文件、纯化水、原辅料、包装材料、等生产系统要素进行评价,考察是否符合茵陈五苓丸生产的必要条件;经考察操作间的清场、生产人员、生产环境、设备、工艺文件、纯化水、原辅料、包装材料、等符合茵陈五苓丸生产的必要条件。

口服固体制剂生产工艺验证方案

文件名称

文件号

《药品生产质量管理规范》(2010 年版)

------

参考文献

《药品生产验证指南》(2003 年版) 《药品生产质量管理规范实施指南》

-----------

《中华人民共和国药典》(2010 年版)

------

《验证与确认管理规程》

《验证总计划》

《曲克芦丁片产品生产工艺规程》

《曲克芦丁片检验标准操作规程》

《曲克芦丁片瓶装包装岗位标准操作规程》

《30B-X 型高效粉碎机操作、维修、保养规程》

《ZS-515 型振荡筛操作、维修、保养规程》

《FG-200L 型可倾式夹层锅操作、维修、保养规程》

《HLSG220B 型湿法混合制粒机操作、维修、保养规程》

《FL-120 型沸腾干燥器操作、维修、保养规程》

《YK160 型摇摆式颗粒机操作、维修、保养规程》

曲克芦丁片生产工艺验证方案

编号:VP-GY-PJ-0115-01

药业有限公司

目录

1 概述……………………………………………………1 2 验证组成人员及验证流程……………………………2 3 验证依据文件…………………………………………4 4 产品处方及工艺流程图………………………………6 5 预确认…………………………………………………8 6 验证内容………………………………………………20 7 验证综合汇总…………………………………………32 8 偏差及偏差处理记录…………………………………33 9 质量风险评估…………………………………………34 10 验证结论与评价………………………………………35 11 验证结论批准…………………………………………35 12 再验证周期……………………………………………35

胶囊剂工艺验证(CQA,CPP)实例

XX胶囊工艺风险评估描述发生本次风险评估的原因,其他相关活动的情况等。

2 目的描述发生本次风险评估的目的,运用何种风险工具达到何种目的等。

3 范围本工艺风险评估的范围为XX生产工厂XX车间的XX产品,产品编号为XXX。

4 职责描述风险评估活动中相关人员的职责。

5 工艺描述5.1 车间描述描述该车间生产产品的情况。

5.2 产品描述5.3 工艺描述概述工艺过程。

5.4 设备描述6.1 风险识别6.1.1 关键质量属性的识别针对产品的质量标准,包含内控标准进行评估确定是否为关键质量属性,判定依据为是否影响产品的理化性质、鉴别/特性、安全性、有效性和纯度。

将生产工艺中各个操作单元的关键质量属性与产品质量属性相关联。

对每个操作单元的工艺参数进行分析,分析其失效时可能产生的危害,并判断其是否为关键工艺参数。

6.3 风险评价需要对产品生产工艺进行风险分析时确认的危害进行全面的审查和评价。

采用失效模式和影响分析(FMEA)的风险工具来进行风险评估,使用定量的方法对风险等级进行分类。

6.3.1 严重性按严重程度分类,测定风险的潜在后果,主要针对可能危害产品质量、患者健康及数据可靠性的影响。

根据累积的经验、工艺/操作复杂性知识或其他目标数据,可获得可能性的数值。

6.3.3 可检测性在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性。

通过评价风险的严重性、可能性和可检测性,从而确认风险的等级。

采用RPN(风险优先系数)进行计算,将严重程度、可能性及可检测性三种因素的分值相乘获得风险优先系数(RPN=S×P×D)。

6.4 风险降低当风险超过了其可接受水平时,采用质量风险降低和避免程序。

风险降低可包括降低危害的严重性和可能性时所采取的措施。

提高危害和质量风险的可检测性的程序也被用作风险控制策略的一部分。

在实施风险降低措施的过程中,新的风险可能也会被引入到系统中,或者提高了其它已有风险的显著性。

因此,合适的做法应当是重新进行风险评估,以确认和评价可能的风险变更。

2奥硝唑氯化钠注射液制剂工艺验证_0

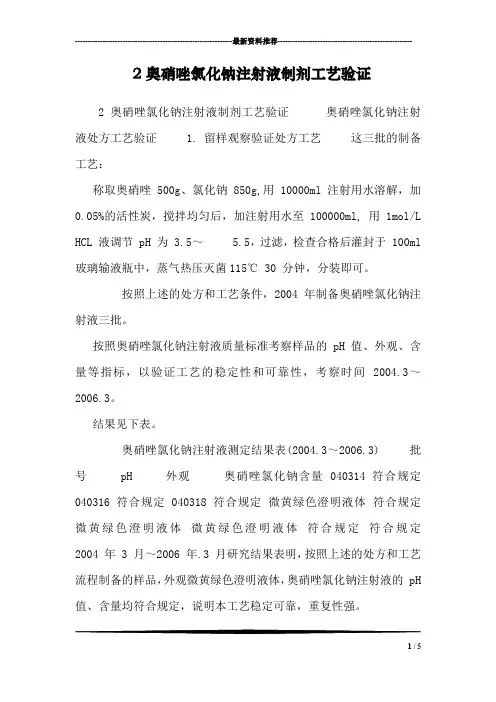

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 2奥硝唑氯化钠注射液制剂工艺验证2 奥硝唑氯化钠注射液制剂工艺验证奥硝唑氯化钠注射液处方工艺验证 1. 留样观察验证处方工艺这三批的制备工艺:称取奥硝唑 500g、氯化钠 850g,用 10000ml 注射用水溶解,加0.05%的活性炭,搅拌均匀后,加注射用水至 100000ml, 用1mol/L HCL 液调节 pH 为 3.5~ 5.5,过滤,检查合格后灌封于 100ml 玻璃输液瓶中,蒸气热压灭菌115℃ 30 分钟,分装即可。

按照上述的处方和工艺条件,2004 年制备奥硝唑氯化钠注射液三批。

按照奥硝唑氯化钠注射液质量标准考察样品的 pH 值、外观、含量等指标,以验证工艺的稳定性和可靠性,考察时间 2004.3~2006.3。

结果见下表。

奥硝唑氯化钠注射液测定结果表(2004.3~2006.3) 批号 pH 外观奥硝唑氯化钠含量 040314 符合规定040316 符合规定 040318 符合规定微黄绿色澄明液体符合规定微黄绿色澄明液体微黄绿色澄明液体符合规定符合规定2004 年 3 月~2006 年.3 月研究结果表明,按照上述的处方和工艺流程制备的样品,外观微黄绿色澄明液体,奥硝唑氯化钠注射液的 pH 值、含量均符合规定,说明本工艺稳定可靠,重复性强。

1 / 52. 以重要质检项目有关物质为指标进行工艺验证通过上述三批样品的验证,进入批生产工艺条件下的验证,即二次验证。

批生产处方工艺条件:(1)处方同上;(2)配制方法同上;(3)注射用水生产工艺同上;(4)浓配反应釜为不锈材质,已使用多年;(5)稀配反应釜为不锈材质,已使用多年; (6)输液泵为不锈材质,已使用多年;(7) 脱炭过滤滤材为砂芯材质,已使用多年;(8) 输液管道为不锈材质,已使用多年;(9)终端滤膜同上;(10)配制使用的其它物料如原料、辅料及包材等均与上述试验相同。

化学药品制剂制备

处方与工艺发展

处方工艺的评价方法:

处方工艺应能控制有关物质的增长

--与原研药具有相似的有关物质增长趋势或更缓,保证药物安全性。

具有可生产性

--应结合工业化设备考虑,包括目前条件是否可直接实现生产等,在能保证 产品质量的前提下处方工艺应简单有效。

具有良好的片剂含量均匀度

--质量均一的保证

12

不同工艺的特点

中试工艺放大研究

-确定产品中试工艺放大的工艺参数或范围,并考察关键质量指标的符合 性,如混合均匀度、含量均匀度、溶出曲线、稳定性等,优化并确定处方 工艺。

中试临床样品生产

-根据中试工艺放大研究确定的处方工艺进行临床样品的生产,要求生产全 过程符合GMP要求。

工艺验证与上市

-通过连续3批的车间生产和详细的取样分析,验证处方工艺能始终生产出 符合预定质量标准和质量特性的产品。

实验结果: 2批生产的颗粒混合均匀度好,流动性和可压性可以接受,片 剂崩解时限和溶出度可以接受,含量均匀度好。因此认为溶剂 用量30kg和搅拌浆转速120rpm是适宜的。

干燥主要考察指标: 干燥失重(LOD)、堆密度、粒径分布

实验结果: 2批产品LOD符合≤2.5%要求,堆密度相似,粒径分布虽有一 定差异,但流动性均较好。

21

中试工艺放大研究实例介绍

下面我们以一个固体制剂为例来交流一下产品工艺放大研究的 过程和主要研究的内容。

说明:公司制剂车间造粒锅适宜批量约为35-80kg,该制剂片 重为700mg,100,000片重量为70kg,因此该制剂是直接 在制剂生产车间进行工艺放大研究的,避免从中试到大生 产工艺参数再次的研究,同时增大了车间工艺验证成功 的把握。

7

资料查阅

药品工艺回顾性验证案例

1 目的该品种为公司常年生产的产品,有充分的原始生产和检验数据。

因此,我们能够通过采用回顾性验证的方式,来分析和考察产品生产工艺的可靠性及工艺控制点的可行性。

并且通过本次回顾性验证,为今后的工艺优化、工艺规程的修改提供依据,同时对产品的质量做一个趋势分析。

2 范围公司常年生产的无菌制剂产品。

3 内容3.1 验证先决性条件的确定回顾性验证不是在任何条件下都能够使用的,特别是对于无菌制剂。

所以在使用回顾性验证的时候,一些先决性条件必须得到确认。

表-1 回顾性验证的先决条件3.2 工艺控制参数在生产过程中工艺参数的波动将导致成品质量指标的波动,所以工艺控制点参数的确定是验证的重要环节,也是对验证结果进行因果关系分析的前提条件。

表-2 工艺控制参数表注:由于是回顾性验证所以仅将能够数值来表示和并能够进行统计的工艺控制参数列入。

3.3 样本的选择3.3.1 制剂成品的最终质量与所用的内包材有关,所以在选择样本的时候要尽量涵盖所有合格供应商提供的内包材;3.3.2 制剂成品的质量也与原料的质量有关,所以在选择样本的时候也要考虑到生产工艺是否能够接纳所有合格供应商的原料;3.3.3 对于生产过程中偏差超过范围的批次,不能够列入样本以免给统计数据造成误差,影响回顾性验证的可靠性。

3.4 验证考察项目根据产品的质量标准及公司的内控指标来确定本次验证所考察的项目指标。

注:表质量标准(可接受标准)中,不能够进行统计分析的项目只用于验证的判定而不进行统计分析。

3.5 验证数据计算公式 3.5.1 子组平均值 x i = x i1+ x i223.5.2子组极差R i = x i max - x i min3.5.3 子组极差的平均值R =n3.5.4 子组平均值的平均值(中心线CL )CL= x =n3.5.5 控制上限UCLUCL = x +A 2×R3.5.6 控制下限LCLLCL = x - A 2×R∑=ni ix 1∑=ni iR 13.5.7 表-4 制控图计算控制线的系数表3.6验证数据分析方法对能够用数值来表示和统计的项目采用作图法,用移动极差的方法来确定控制上限和控制下限,验证各数据是否全部落在控制上限和控制下限之内。

制剂分析方法的建立和验证

加强与供应商和客户的合作

与供应商和客户建立紧密的合作关系,共同 推动产品质量的提升和改进。

THANKS FOR WATCHING

感谢您的观看

02

结果比较

将实验结果与预期结果或已有研 究进行比较,分析差异和原因。

04

结论总结

对实验结果进行概括性总结,明 确实验结论和意义。

05 方法应用与实例分析

方法应用范围

1 2

药品质量控制

制剂分析方法是药品质量控制的重要手段,可用 于原料药、辅料、中间体和成品的质量控制。

药物研发

在药物研发过程中,制剂分析方法可用于药物的 合成、纯化、结构确证和稳定性研究等方面。

制剂分析方法的建立和验证

目录

• 引言 • 制剂分析方法建立 • 制剂分析方法验证 • 数据处理与分析 • 方法应用与实例分析 • 质量控制与质量保证

01 引言

目的和背景

01

确保制剂质量

制剂分析是确保药物制剂质量的重要手段,通过对制剂进行全面、准确

的分析,可以确保制剂符合质量标准,保证患者的用药安全。

将不同分析方法或不同实验室之 间的结果进行比较,以评估方法 的重现性和可比性。

结果评价

根据方法学验证和结果比较的结 果,对制剂分析方法的准确性和 可靠性进行评价,为药品质量控 制和药物研发提供有力支持。

06 质量控制与质量保证

质量控制策略

制定严格的质量控制标准

建立全面的质量控制标准体系,包括原料、 中间体和成品的质量控制标准,确保产品质 量的一致性和稳定性。

02

指导制剂生产

制剂分析可以为制剂生产提供重要的指导,帮助生产者了解制剂的成分、

1口服液体制剂工艺验证方案(模板)2015

XXX工艺验证方案(模板)1、验证产品基本信息2、背景我公司口服液体制剂车间现有XXX100ml包装规格在产,其生产工艺已在Y年Y月成功通过验证。

根据编号为XXXX的变更申请,现拟增加XXX150ml包装规格的生产。

XXX150ml包装规格拟与100ml包装规格在同一条生产线生产,处方、产品规格、批量、生产环境、生产包装设备、生产人员均相同,提取、浓缩和配制工艺均一样,不同环节在于灌装工序和包装工序。

特此对XXX灌封和包装工艺进行验证。

3、目的通过验证,证实XXX使用口服液体制剂车间的厂房设施、生产设备,采用工艺规程规定的原辅料、包装材料和质量控制方法,按拟定的生产工艺规程能始终生产出符合预定用途和质量标准的产品。

4、验证范围本次验证范围为XXX灌封和包装工艺。

5、验证策略5.1验证方法验证采用前验证的方式,验证的每批批量与工艺批量相同为BL,共进行三批连续生产产品的验证。

5.2结果记录与评估的方法本次验证按《XXX工艺规程》(TS-CC)组织生产,验证批次的批生产及批包装记录采用XXX批生产及批包装记录(R-CC)。

方案设计的表格主要涉及本次验证的相关的确认、取样、工艺参数和变量的记录以及结果的统计,更多生产数据参见批生产记录。

所有这些记录的填写必须符合《记录填写操作规程》的要求。

验证责任人负责收集整理批记录和QC检验结果。

将结果进行汇总、统计和科学分析,验证结果评估,总结验证结论。

通过验证的评估结果来修订工艺规程和批生产及包装记录。

5.3 稳定性考察依据《持续稳定性考察管理规程》要求,本次稳定性考察连续取样3批,每批取样X盒,做持续稳定性考察。

持续稳定性考察方案和报告单独编写。

5.4 产品放行策略□前验证产品放行策略:三批产品检测合格、工艺验证完成、生产记录审核符合规定的条件下,在验证实施过程无偏差,变更情况并取得合格的批检验报告单,或有偏差、变更但已经过偏差、变更调查评估确定不影响产品内在质量的,在验证报告批准后放行。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

生产工艺验证对生产工艺过程进行验证是十分重要的,为保证产品质量的均一性和有效性,在产品开发阶段要筛选合理的处方和工艺,然后进行工艺验证,并通过稳定性试验获得必要的技术数据,以确认工艺处方的可靠性和重现性。

众所周知,小试和中试成功后,在投入常规生产时出现各种问题,甚至无法生产的事例屡见不鲜,起原因即是在开发阶段没有进行必要的工艺验证。

当处方和工艺经批准注册后,在批准的工艺投入某一生产线进行常规生产前,也需要进行工艺验证。

此外,任何影响产品质量因素的变化,如供应商的变更、设备型号变更以及工艺条件的变更都应进行再验证。

验证方案的编、审批、实施,验证结果的汇总、报告、评价是十分重要的,验证文件应由各相关主管审核、批准。

一、产品确定处方和工艺前的预试验(一)、试验方案的设计在新的制剂产品开发过程中,首先要设计试验方案,对制剂的处方进行筛选并同时对生产采取的工艺进行探索,通常需考虑下述因素:①主药(活性成分)的理化性状;②根据常用量拟选择的含量规格达到片剂、胶囊剂项下各项质量要求拟设计的片重(胶囊重);③选择的片剂形状、素片或包衣片包衣材料及溶剂、直径或胶囊型号、色泽和透明与否等等;④拟选择辅料的组成、比例,尤其是崩解剂和黏合剂的选择;⑤采用工艺路线以及工艺路线对生产质量和稳定性的可能影响等。

(二)、试验小结在完成预试验后应写出试验小结供申报批次确认。

二、新产品处方、工艺的确认和关键工序的验证①根据预试验小结,在初步完成处方筛选和确认工艺路线后进行3~5个试制批次供临床申报,连续成功批次不少于3批。

使用的质量标准分析方法需要经验证确定。

②在试制过程中对关键工序进行必要的验证,如对混合均匀度进行考察以便确定混合时间和转速、小丸装囊工序的磨损情况等等。

作为申报生产中试批次的依据。

③按照中国药典规定,通过不少于3各月加速稳定性试验和室温条件下的留样考察试验写出总结报告作为生产处方、工艺条件合理与否的技术支持数据。

④申报生产的中试批次按中国药典规定数量应在10000~20000片(粒)间,并尽可能使用和大生产设备相同或近似的中试设备。

此阶段需根据临床试制用MO、MD对工艺参数进行确认和调整,连续成功批次应不少于3批。

生产申报的批次是对临床申报批次工艺处方的进一步确认和考察,并为大生产工艺验证提供基础资料和数据,包括供工艺验证用的MO、MD、供应商名称、质量标准等等。

⑤小试或中试用设备的确认应参照设备验证项下进行。

三、产品工艺验证新产品的工艺验证通常可和产品从中试向大生产移交相结合,如果设备为新,亦可根据产品的具体情况将设备的PQ与本工序的工艺验证结合在一起进行,以减少人力资源和物力资源的耗费。

(一)验证草案的拟定和批准本草案应由熟悉、主管本品种的工艺人员起草,经相关部门主管审核、批准后即可成为产品工艺验证方案,进行具体实施。

为便于管理,可分类、编号以便于存档待查。

(二)产品工艺验证方案的主要内容以下结合×××包衣片对产品工艺验证方案的主要内容进行介绍。

1、目的详细描述产品工艺验证步骤和要求,确保设定工艺在现有设备条件下能够生产出质量稳定、符合质量标准的产品。

2、范围此次验证包括3个批次×××包衣片,每批315kg,折合100×104片,片剂外观为白色椭圆形片,片面带有公司缩写标志和含量规格,采用主要设备请详见设备/系统描述,按照《规范》要求提供验证用的MO、MD连续生产3个批次,并按取样计划进行取样、监测,按经验证的质量标准、分析方法进行测定。

验证完毕,根据实际情况对MD相关参数进行确认和必要的调整。

3、缩写和定义MO:生产卡MD:生产操作规程(批记录)PKD:包装操作规程LOD:干燥失重N:牛顿RSD:相对标准偏差ChP:中华人民共和国药典rpm:每分钟转速4、验证小组职责分工(表4-79)表4-79职责分工5、产品处方按处方列出每片、每千片所用主药(活性成分)、辅料、包衣材料的用量或百分比(%)。

素片或包衣片应标明每片的理论重量。

6、工艺简介主料及辅料按MD要求进行粉碎或过筛后进行备料,使用混合制粒机湿法制粒,湿制粒在流化干燥机中干燥,干颗粒整理后加入干掺崩解剂和润滑剂在专用混合桶中总混合,用告诉旋转式压片机压片,在薄膜包衣锅中包衣,在Uhlman包装线上进行铝塑包装。

7、设备/系统描述①备料工序:粉碎/过筛/备料(表4-80)表4-80备料工序②颗粒工序:制粒/干燥/整粒/总混合(表4-81)表4-81颗粒工序③压片工序(表4-82)。

表4-82压片工序④如为胶囊剂,装囊工序举例如表4-83表4-83装囊工序⑤包衣工序如表4-84。

⑥包装工序如表4-85。

8、工艺流程图请参考片剂、胶囊剂生产工艺流程图4-80及图4-81,具体品种,具体制定流程图。

有条件时,可标上主要设备图及主要参数则会更加直观,便于各相关人员配合工作。

9、工艺考察计划和验证合格标准(1)对原辅料进行备料前监控质量管理部门需对原辅料逐一进行检(化)验,合格后方可放行,验证小组相关人员须复核化验报告单(表4-86),包括供应商、包装情况、有效期…………(2)备料主要对粉碎机粉碎效果的考察。

①试验条件的设计:速度、筛目大小及型号、刀的方向,每次至少取5个样品。

②评估项目:粒度及粒度分布、松密度。

③按MD规定条件粉碎,质量应符合要求。

(3)制粒①试验条件的设计:搅拌条件及时间、干燥温度及时间、结合剂浓度及用量每次至少取5个样品。

②评估项目:水分、筛目分析、松密度。

③按MD规定参数制粒,质量应符合要求,如需调整,需作好记录。

(4)总混合①试验条件的设计:如某产品规定混合时间为10min,验证时间可设为5min、10min、15min,必要时再设20min。

每次根据设备情况设置5~10个点。

②评估项目:含量、均匀度、水分。

③检查粒度分析、松密度,不同颜色组分的产品须检查色泽均匀度。

验证10min混合时间是合理的。

如需调整,需提出数据作为变更的依据。

(5)压片①试验条件的设计:确定适当的转速、压力后,根据压片时间设定每15min取样一次,直至300min。

如批量较大,亦可减少中途取样频率,直至本批结束,但结束前的15min须取样一次,以便对照。

②评估项目:外观、片重差异、硬度、溶出度、含量。

检查厚度、脆碎度按MD参数压片适应包衣要求并符合中控质量标准。

(6)包衣①试验条件的设计:锅速、进风/排风温度、喷射速度、喷雾粒度、直径、包衣液浓度、用量,每次取5~10个样品。

②评估项目:外观、片重、片重差异、溶出度(崩解度)。

按MD规定参数包衣,应符合质量标准要求。

(7)装囊①试验条件的设计:确定适当的转速后,根据装囊时间设定每15min取样一次,直至300min。

如批量较大,亦可减少中途取样频率,宜至本批结束,但结束前的15min,须取样一次,以便对照。

②评估项目:外观、囊重、囊重差异、溶出度(或释放速度)、含量。

③按MD规定参数装囊,应符合中控质量标准要求。

注:“(7)”供胶囊剂参考。

(8)热和包装①试验条件的设计:运行速度、热封温度参数、热材压力(或热合轴间隙)设定每15min 取样一次,直至300min。

②评估项目:外观、渗漏试验。

③按包装操作规程(Packaging Direction,PKD)操作,质量应符合相关SOP要求。

具体接收标准应根据产品质量标准、中控标准判断。

样品中允许的相对标准偏差(即变异系数)根据品种和项目而定,如含量的相对标准偏差(即RSD值)一般为2%,但含量大小不同亦可酌情变动。

目的是保证产品质量的安全可靠。

10、取样计划和记录(1)取样计划①取样时间;②取样点;③取样量;④取样容器;⑤取样编号。

(2)设计取样记录表格举例如表4-87,供参考。

表4-87 ×××制药厂工艺验证取样记录11、相关文件(1)生产操作规程(草案)及附表(2)包装操作规程(草案)(3)产品质量标准及分析方法(4)产品中控质量标准及分析方法(5)相关的SOP,如片剂外观检查接受标准(6)中国药典2000年版12、验证报告根据本方案进行验证,在验证活动完成后整理收集有关数据,提出总结报告。

表示验证活动符合验证方案中各项要求。

13、结论及批准根据验证报告和数据由相关人员进行认真审阅,作出结论,报相关部门主管批准,至此,验证活动即告完成,验证报告、结论和建议均获批准。

14、附录(1)数据、漏项及偏差项一栏表(2)个阶段化验报告(3)稳定性试验数据(三)考察内容及结果1、设备本次验证所用设备以及设备的验证情况(参考本节一、(二)7.加以填写)。

2、测试监控和取样记录参考本节一、(二)10.填写后附上。

3、验证报告(1)原辅料(表4-88)(2)生产操作规程(以××薄膜包衣片为例)逐个工序确认工艺操作规程的有效性和重观性及提出对相关参数的必要的调整。

生产验证结果如下。

①备料工序:关键点是主料采用××粉碎机快速刀背朝前,80目筛网粉碎,平均粒径应在44~55µm之间,粒度分布为大于100µm的不得超过10%,经考察符合要求。

②制粒工序参数对比(表4-89)结果:经考察符合要求。

③总混合参数对比:根据验证结果选择10min混合时间(表4-90)。

结果:经考察符合要求。

④压片工序参数对比参见表4-91。

表4-91 压片工序参数对比①片重差异为中控标准。

②脆碎度测初、中、末3次。

压片取样点,请参见附表(略)。

结果:经考察符合要求。

⑤包衣工序参数对比:按MD要求装置喷枪和喷嘴后考察4-92所列参数。

表4-92 包衣工序参数对比包衣片取样点请参见附表(略)。

结果:经考察符合要求。

⑥包装工序参数对比(表4-93):×××薄膜包衣片为PVC/Al气泡眼包装,每板10粒,每盒1板,每箱200盒。

检测中,在0.08Mpa的真空压力下,30s解除真空压力,检查有无渗漏。

6板全部通过为合格。

如有1板(袋)渗漏应查明原因后再检查6板。

12板(袋)中不得超过1板(袋)以上渗漏,即为符合规定。

某些产品可在0.05Mpa真空压力下,60s测定,亦可将6板(盒)浸入有色液体中,5min后检查有无渗漏。

本方法的制定,可根据具体品种、热合形式和稳定性试验结果来确定。

目的是能保证该产品的质量在运输及贮存有效期内符合要求。

结果:经考察符合要求。

附:严正3个批次的包衣片化验结果如膘-94。

4、结论和建议×××片按处方号CH111/1的MO、MD进行的3个验证批次,生产过程个工序均达到接收标准,成品符合内控质量标准,验证成功。

在验证考察过程中提出以下建议,作为改进参考。