细菌的感染与免疫资料

[医学微生物学]细菌的感染与免疫

![[医学微生物学]细菌的感染与免疫](https://uimg.taocdn.com/32ab37e90912a216157929a3.webp)

尿 道 葡萄球菌,类白喉棒状杆菌,分枝杆菌。

阴 道 乳杆菌,类白喉棒状杆菌,奈瑟球菌。

讲解:XX

二 机会致病菌(conditioned pathogen)

正常菌群寄居部位改变 大肠艾希菌进入泌尿道,手术伤口化脓感染。

宿主免疫功能底下 大量使用激素,肿瘤化疗,放疗,AIDS晚期。

菌群失调 长期使用广谱抗生素,正常菌群被抑制,劣势或

讲解:XX

▪ 外毒素的种类和作用机制

➢ 神经毒素(neurotoxin) 破伤风痉挛毒素 全身骨骼肌强直性痉挛。 肉毒毒素 全身肌肉松弛,麻痹。

➢ 细胞毒素(cytotoxin) 白喉毒素 抑制宿主细胞蛋白质合成,心肌炎。

➢ 肠毒素(enterotoxin) 霍乱毒素肠功能紊乱,严重腹泻,失水酸中毒。

抗 原 强 抗毒素 类毒素 弱 不成类毒素

讲解:XX

▪ 二 细菌侵入的数量

➢ 引起感染所需细菌的数量决定于两个因素 致病菌毒力的强弱 宿主免疫力的高低

▪ 三 细菌侵入的途径

➢ 呼吸道 肺炎球菌,结核,流脑。 ➢ 消化道 霍乱弧菌,痢疾,伤寒, ➢ 伤口 葡萄球菌,链球菌化脓性感染,破伤风。 ➢ 多途径感染 结核杆菌

4.细菌生物被膜(bacterial biofilm) ➢细菌与多糖组成的膜状细菌群体。 ➢利于细菌附着在支撑物表面。 ➢阻挡抗生素的渗入和免疫细胞杀伤。 ➢易发生耐药基因和毒力基因的转移。 ➢脱落后扩散感染;气管插管,人工关节。 ➢铜绿假单胞菌,表皮葡萄球菌常见。

讲解:XX

静脉导管表面的葡萄球菌生物膜

医学微生物学

讲解:XX

第七章

细菌的感染与免疫

讲解:XX

第一节 正常菌群与条件致病菌

▪ 一、正常菌群(normal flora)

感染与免疫-细菌的致病作用

二、宿主的免疫防御机制

(4)吞噬细胞 这是非特异性免疫中最有效的效应细 胞,包括中性粒细胞和 单核-巨噬细胞。

二、宿主的免疫防御机制

① 募集和迁移:当致病菌侵入人体内, 中性粒细胞首先从毛细血管中迅速逸出,聚 集到致病菌所在部位。

二、宿主的免疫防御机制

②识别:吞噬细胞主要通过表面的模 式识别受体(PRR)识别结合病原菌的病 原相关分子模式(PAMP),启动吞噬效 应。

染

吞噬细胞、自然杀伤细胞

免

疫

组

黏膜免疫系统

成 特异性免疫 B细胞介导的体液免疫

(获得性免疫) T细胞介导的细胞免疫

天然免疫(native immunity),亦称固 有免疫(innate immunity),是人体“第一 道防线”,是在长期的种系发育和进化过 程中,逐渐形成的天然防御机制。具有以 下特点:

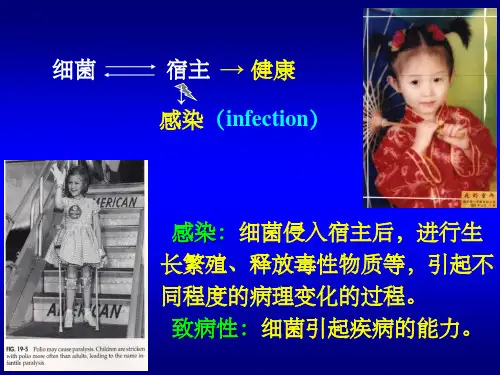

感染:细菌侵入宿主后,进行生 长繁殖、释放毒性物质等,引起不 同程度的病理变化的过程。 致病性:细菌引起疾病的能力。

细菌的感染与免疫

一、细菌的致病机制 1、细菌的毒力 2、细菌侵入的数量 3、细菌侵入的部位

二、宿主的免疫防御机制 三、感染的发生与发展

一、细菌的致病机制

人的机体是神圣不可侵犯的,病原菌 要感染人体引起疾病,通常需要:

一、细菌的致病机制

② 产生IgA蛋白酶 流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和淋病 奈瑟菌可产生IgA蛋白酶,水解宿主粘 膜表面的sIgA,从而降低机体的防御机 能 抗原变异

可协助某些病菌逃避宿主体液免 疫反应

如淋球奈瑟菌感染的保护性免 疫主要是针对菌毛抗原和外膜蛋白 抗 原 PⅡ 。 菌 毛 和 外 膜 蛋 白 Ⅱ 不 断 改变其抗原性,使原有抗体失效。

一、细菌的致病机制

细菌的感染和免疫反应

细菌的感染和免疫反应细菌感染是指人体受到细菌侵入并引起相应疾病的过程。

在人类历史上,细菌感染一直是严重的健康威胁,导致了许多严重的疾病和流行病。

了解细菌的感染过程以及人体对其的免疫反应对预防和控制感染具有重要意义。

一、细菌感染的过程细菌感染通常分为以下几个阶段:侵入、定植、繁殖和传播。

1. 侵入:细菌通过不同的途径侵入人体,如通过皮肤破损、眼鼻喉黏膜、消化道或生殖道等。

这些途径可以包括直接接触、飞沫传播、食物或水源污染等。

2. 定植:一旦细菌侵入,它们会寻找适合其生存和繁殖的组织或器官。

在这些地方,细菌可以附着并定植下来,形成感染灶。

3. 繁殖:细菌在感染灶中开始繁殖。

它们通过分裂来增加数量,并释放毒素和其他代谢产物,对周围组织产生损害。

4. 传播:细菌可以通过直接接触、空气传播、血液或淋巴系统传播到其他部位或其他人体。

这导致了感染的扩散和传播。

二、人体的免疫反应当细菌侵入人体时,我们的免疫系统会启动一系列的防御机制。

免疫反应可分为先天免疫和获得性免疫两个方面。

1. 先天免疫:这是人体的一种非特异性防御机制,它对抗各种细菌、病毒和其他病原体。

它包括机械屏障(如皮肤和黏膜)、巨噬细胞、中性粒细胞和天然杀伤细胞等。

机械屏障可以阻止细菌侵入,而巨噬细胞、中性粒细胞和天然杀伤细胞则可以摧毁入侵的细菌。

2. 获得性免疫:获得性免疫是指在细菌感染过程中形成的针对特定病原体的免疫反应。

这种免疫反应需要时间来形成,但一旦形成,它能提供持久的保护。

获得性免疫通过产生抗体和激活细胞免疫来抵御感染。

抗体是由B淋巴细胞产生的,它们可以与特定的细菌结合并中和它们的活性。

而细胞免疫则是由T淋巴细胞引导和执行的,它们可以识别并杀死感染细胞。

三、处理细菌感染的方法1. 预防措施:为了防止细菌感染,我们可以采取一系列预防措施。

这包括保持良好的个人卫生习惯(如勤洗手、正确遮嘴咳嗽等),避免与感染者密切接触,保持清洁的环境,接种疫苗等。

临床执业医师知识点:细菌的感染与免疫

临床执业医师知识点:细菌的感染与免疫2017年临床执业医师知识点:细菌的感染与免疫细菌变异的机制是细菌基因发生突变、转移或重组。

突变是细菌基因结构发生稳定性的改变,导致遗传性状的变异。

突变是随机的,可以自然发生,其突变率为10-6~10-9,当受到某些理化因素的作用,可使突变率提高。

细菌基因转移的方式包括转化、转导和接合。

当外源DNA转移到受体菌中,外源DNA可与内源DNA发生重组。

1.转化、转导、接合、溶原性转换、原生质体融合的概念(1)转化转化是指受体菌直接摄取供体菌游离DNA的片段,而获得新的遗传性状。

如活的无毒力的肺炎球菌可摄取死的有毒力的肺炎球菌DNA 的片段,从而转化为有毒株。

(2)转导转导是指温和噬菌体介导的遗传物质从供体菌向受体菌的转移,使受体菌获得新的性状。

无性菌毛菌获得非结合性耐药因子就是通过这种方式获得的。

(3)接合接合是指细菌通过质粒介导和性菌毛连接沟通的细胞间接触,将遗传物质(质粒或染色体)从供体菌转入受体菌。

性菌毛是F质粒表达的中空管状结构。

(4)溶原性转换溶原性转换是指侵入细菌的噬菌体在溶原期,以前噬菌体形式与细菌的染色体发生重组,导致细菌的基因发生改变。

溶原性细菌可因之而获得新的特性,如白喉杆菌、产气荚膜杆菌和肉毒杆菌分别可因溶原性转换而分别成为可产生白喉毒素、α毒素和肉毒素的有毒株。

(5)原生质体融合失去细胞壁的原生质体可彼此融合,其染色体之间可发生基因的交换和重组,获得多种不同表型的重组融合体。

2.耐药质粒的组成及与耐药性的关系R质粒转移是细菌产生耐药性的主要原因。

根据有无自身转移能力,可把R质粒分为接合性和非接合性耐药质粒。

(1)接合性耐药质粒由耐药传递因子(RTF)和耐药决定因子(r决定因子)两部分组成。

RTF的实质是F因子,可编码产生性菌毛和通过接合转移;r决定因子可表达耐药性的基因;(2)非接合性耐药质粒可由转化和噬菌体转导方式进入受体菌。

条件致病菌和至病的条件1.条件致病菌正常菌群与宿主间的生态平衡在某些情况下可被打破,形成生态失调而导致疾病的发生,这样,正常时不致病的正常菌群就成为条件致病菌。

细菌的感染和免疫

▪ 〔nonpathogenic bacterium, nonpathogen〕

第二页,共四十二页。

正常菌群〔normal flora)

▪ 正常人的体表和同外界相通的口腔、鼻咽 腔、肠道、泌尿生殖道等腔道中都寄居着 不同种类和数量的微生物。当人体免疫功 能正常时,这些微生物对宿主无害,有些 对人还有利,是为正常微生物群,通称正 常菌群

皮肽

葡萄球菌、绿脓杆菌、白念珠菌 丙酸杆菌、类白喉杆菌、 非致病性分枝杆菌

尿道

白色葡萄球菌、类白喉杆菌、 非致病性分枝杆菌

肠道

大肠杆菌、产气杆菌、变形杆菌 绿脓杆菌、葡萄球菌、厌氧性细 菌 真菌、乳杆菌,双歧杆菌等

第五页,共四十二页。

健康壮年

粪便涂片

健康青年 粪便涂片

肠道的正常菌群

第六页,共四十二页。

致病条件

寄居部位的改变

免疫功能低下

菌群失调〔dysbacteriosis〕

第十一页,共四十二页。

医院获得性感染〔hospital acquired infection〕

病人在住院期间发生的感染,通称医院内 感染〔nosocomial infection〕。 ①交叉感染,由医院内病人或医务人员直 接或间接传播引起的感染; ②内源性感染,或称自身感染,由病人自 己体内正常菌群引起的感染; ③医源性感染,在治疗、诊断或预防过程 中,因所用器械等消毒不严而造成的感染。

第十五页,共四十二页。

第十六页,共四十二页。

毒素 〔toxin〕

外毒素〔exotoxin〕多数革兰阳性菌和少数革 兰阴性菌在生长繁殖过程中释放到菌体外的蛋 白质

内毒素〔endotoxin〕革兰阴性菌细胞壁的脂 多糖,菌体死亡崩解时游离出来

细菌的感染和免疫

产生细胞因子,活化巨噬细胞、CTL、引起迟发型超敏反应 CD8+CTL

穿孔素、颗粒酶破坏感染细胞

第三节 感染的种类与类型

外源性感染:来源于宿主体外

病人 带菌者 携带有某些致病菌的健康人,传染病恢复

期仍排菌者(重要传染源) 病畜和带菌动物 人畜共患病

内源性感染:来源于宿主体内或体表 大多为正常菌群,少数为致病菌

对宿主细胞选择性:强,引起典型的临 床症状。 分为:神经毒素,细胞毒素,肠毒素。

神经毒素

由破伤风梭菌所产生 的破伤风痉挛毒素。 能阻断上下神经元之

间正常的抑制性神经

冲动的传递,临床症

状为全身肌肉强直性

痉挛 ,曲弓反张。

肉毒毒素

肉毒杆菌在自然界分布广泛,本菌在厌氧环 境中能产生强烈的肉毒毒素 肉毒素可以阻断神经与肌肉间的神经冲动, 使过度收缩的小肌肉放松,进而达到除皱的 效果。或者是利用其可以暂时麻痹肌肉的特 性,使肌肉因失去功能而萎缩,来达到雕塑 线条的目的,也就是通常所说的去皱和瘦脸

阴道

大肠杆菌、乳杆菌 白念珠菌、类白喉杆菌

葡萄球菌、甲,丙型链球菌 肺炎球菌、奈氏菌、类杆菌等 表皮葡萄球菌 口腔 甲,丙型链球菌 类白喉杆菌、肺炎球菌 奈氏菌、乳杆菌、梭杆菌 螺旋体、放线菌、白念珠菌

皮肤

葡萄球菌、绿脓杆菌、白念珠菌 丙酸杆菌、类白喉杆菌、 非致病性分枝杆菌

尿道

白色葡萄球菌、类白喉杆菌、 非致病性分枝杆菌

屏障结构

皮肤和粘膜屏障

机械阻挡

皮肤:扁平细胞 粘膜:单层柱状上皮细胞 防御机制

呼吸道:粘液-纤毛机制 口腔:唾液、溶菌酶 胃液 尿道:尿液冲刷

阴道:乳酸杆菌产酸

第六章 细菌的感染与免疫

细菌毒力相关因素

(一)侵袭力:细菌进入机体并在体内定植、

繁殖扩散的能力

1.黏附因子(adhensive factor):菌毛黏附素; 非菌毛黏附素:荚膜等

黏附素作用: 细菌的黏附素均作为配体与宿主细胞表面

受体相互作用而介导粘附作用发生。

细菌

配体:黏附素

宿主细胞膜 菌毛黏附素

受体:糖脂/糖蛋白

细菌

细菌感染与免疫

概述

❖ 感染:细菌侵入宿主机体后,生长繁殖、释放毒素 等引起宿主出现不同程度的病理过程。

▪ 病原菌(pathogen):引起宿主疾病的细菌 ▪ 非病原菌 ▪ 外源性感染(传染):病原菌来自宿主体外 ▪ 内源性感染: 病原菌来自宿主体内

▪ 传染:病原菌从一个宿主感染到另一个宿主体内,并引起 感染的过程。

一类具有超强能力刺激淋巴细胞增殖和刺激产生过 量T细胞及细胞因子的特殊抗原

(五)免疫病理损伤

细菌感染本身没有直接毒性,但由于超敏反应引起 免疫病理性损伤

第三节 宿主的抗感染免疫

一、固有免疫 (一)屏障结构 皮肤与黏膜 血脑屏障 胎盘屏障 (二)固有免疫细胞: (三)固有免疫分子 补体(complement) 溶菌酶(Lysozyme) 防御素(defensin)

宿主细胞膜

配体:黏附素 受体

非菌毛黏附素

微生物配体及宿主细胞表面受体举例

细菌

黏附素 菌毛黏附素 非菌毛黏附素

受体

金葡菌

脂磷壁酸

纤维连接蛋白

淋球菌

菌毛

GD1-神经节苷脂

2. 荚膜:抗宿主吞噬细胞和抵抗体液杀菌物质 微荚膜:某些细菌位于细胞壁外层的特殊结构

,功能类似于荚膜。A群链球菌M蛋白 大肠杆菌K抗原

细菌的感染和免疫

较弱,各菌毒性效应大致相同, 强,对组织器官有选择性毒害 引起发热、白细胞增多、微循环 毒性作用 效应,引起特殊临床表现 障碍、休克、DIC等

抗原性

强,甲醛脱毒形成类毒素;刺 弱,不形成类毒素,产生中和抗 激机体产生抗毒素; 体作用弱;

三、宿主免疫防御机制

非特异性免疫

细菌的感染和免疫

细菌感染(bacterial infection) 细菌进入机体生长繁殖

↔

机体免疫机制

一. 正常菌群与机会致病菌

正常菌群(normal flora) 1. 概念 正常人体体表及与外界相通的腔道中存在多种 微生物,通常对宿主无害,称为正常菌群。

眼结膜

白色葡萄球菌、干燥杆菌

外耳道

葡萄球菌、类白喉杆菌 绿脓杆菌、非致病性分枝杆菌

2)性质:脂多糖(LPS)

3)特点:* 对理化因素稳定;

* 抗原性较弱,不能人工处理为类毒素。 * 毒性作用相对较弱,无选择性;

4) 生物学活性:

* 发热反应;

LPS 巨噬细胞 IL-1、 IL-6、TNF-(致热)

* 白细胞反应(先降后升) * 内毒素血症与休克; * 弥漫性血管内凝血DIC

鼻咽腔

外耳道

链球菌、葡萄球菌、肺炎球菌

葡萄球菌、绿脓杆菌

抵抗力下降→支气管肺炎

中耳炎

眼结膜

胃 肠道 尿道 阴道

葡萄球菌、干燥杆菌

胃酸→一般无菌 大肠中菌量最多,占大便干重 1/3,大多为厌氧菌 葡萄球菌、大肠杆菌 乳杆菌、大肠菌、 白念

结膜感染

胃炎

定居位置改变,尿路感染 产酸使阴道液呈酸性,抑制其它菌 生长。

内毒素(endotoxin)

7细菌的感染与免疫

宿主抗感染免疫(免疫防御)

免疫逃逸

第一节 正常菌群与机会致病菌

一、正常菌群

正常人的体表和与外界相通的眼结膜、口腔、 鼻咽、肠道、泌尿生殖道等腔道黏膜中的不同种 类和数量的对人体无害而有益的微生物称为正常 微生物群,也称为正常菌群。

眼结膜

白色葡萄球菌、干燥杆菌

人 体 内 正 常 菌 群 的 分 布

内源性感染:病原菌来源于宿主体内或体表

–大多为正常菌群 –某些曾感染过而潜伏下来的致病菌

(二)传播途径(外源性感染)

呼吸道:局部感染、全身感染 消化道:局部感染、全身感染 皮肤创伤 节肢动物媒介 性传播:STD 多途径感染

二、感染的发生与转归

机体免疫状态

感

侵袭力 致病菌的毒力

染

毒素

发

生

细菌因素 致病菌侵入宿主的数量

–内毒素血症(endotoxemia)

G-菌侵入血流并在其中大量繁殖,崩解后释放 大量内毒素; 局部病灶内大量G-菌死亡,释放内毒素入血。

–菌血症(bacteremia)

致病菌由局部侵入血液,在血液中极少量生繁殖, 而是短暂的一过性通过血液循环到达体内适宜部 位,再进行繁殖而致病。

–败血症(septicemia)

基本特点:

– 感染发生地点必须在医院内; – 感染来源以内源性感染为主; – 感染对象是在医院内活动的人群,但主要为

住院患者,传播方式已密切接触为主; – 分离的病原菌多为耐药菌株。

医院感染的分类

– 内源性医院感染/自身感染 自身的正常菌群或潜伏的致病性微生物大量繁 殖而导致的感染。

– 外源性医院感染 交叉感染:患者之间、患者与医护人员之间 环境感染:污染的医护用品、诊疗器械或空气

病理第6.7章 细菌的感染与免疫

抗衰老作用

正常菌群中双岐杆菌、乳杆菌、肠球菌可产生过氧 化物岐化酶(SOD),催化自由基(O2-)岐化, 清除O2- 的毒性保护组织细胞。

抗肿瘤作用

正常菌群中双岐杆菌、乳杆菌、肠球菌除产生多种 酶分解致癌物质,如降解亚硝酸胺为仲胺和亚硝酸 盐,排出体外;还可激活巨噬细胞抗肿瘤。

微生态平衡与失调

微生态学(microecology):细胞或分子水平 研究微生物与宿主、环境三者之间相互关系的综合 性学科。 医学微生态学:研究寄居在人体表面和外界相 通腔道黏膜表面的微生物与微生物、微生物与人体, 以及微生物和人体与外界环境之间相互依存、相互 制约的关系。 微生态平衡,微生态失调,菌群失调症

活化的单核-巨噬细胞产生活性氧中介物

(H2 O2 、 O2- 、 OH- )、活性氮中介物

(NO、NO-2 、NO-3 等。中性粒细胞和NK细 胞也参与抗胞内菌免疫。

2.细胞免疫: 参与抗胞内菌(或病毒)感染。

CD4+ Th1分泌细胞因子(CK)(IL-2、 IFN-γ、TNF-α)引起迟发型超敏反应,增强巨噬细 胞的杀伤能力,清除胞内菌。 CTL释放穿孔素、颗粒酶破坏靶细胞,释放病原 体,通过抗体调理吞噬清除;IFN-γ活化巨噬细胞, 增强杀伤能力。

杀死 的病原体由蛋白酶、核酸酶、脂酶 等降解、消化 残渣排至吞噬细胞外

3.吞噬作用的后果

随机体的免疫程度、病原体种类、毒力不同而异。

(1)完全吞噬:病原体在吞噬溶酶体中被杀灭和消化,未消化的 残渣被排除胞外。大多数化脓菌5~10min即死,30~60min被破坏。 (2)不完全吞噬:某些胞内寄生菌或病毒在机体免疫力地下时,只 被吞噬不被杀死。

第二节 细菌的致病作用

致病性 细菌的侵袭力

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

乙型溶素

血清

吞噬细胞杀菌素 中性粒细胞

组蛋白

淋巴系统

白细胞素

中性粒细胞

碱性多肽 碱性多 碱性多肽

革兰阳性菌 多种细菌 革兰阴性菌 革兰阳性菌

血小板素 正铁血红素 转铁蛋白 精素、精胶碱 乳素

血小板 红细胞 血清 膜、肾、前列腺 乳汁

碱性多肽 含铁叶琳 假球蛋白 碱性多肽 蛋白质

革兰阳性菌 革兰阳性菌 需铁细菌 革兰阳性菌 革兰阳性菌

正常调理素

血清

内毒素解毒因子 血清

肽蛋白质 多种细菌

醋酶

内毒素被解毒

获得性免疫(特异性免疫)

体液免疫 由特异性抗体起主要作用的免疫应答

细胞免疫 以T淋巴细胞为主的免疫应答

细菌感染免疫的分类

感染类型 常见微生物 主要免疫类型

胞外菌感染 胞内菌感染 外毒素感染

葡萄球菌 链球菌等

体液免疫为主, 抗体协同吞噬细胞杀灭清除

引起休克,发热,DIC等

引起特殊临床表现

抗原性

弱,能刺激机体形成抗体, 但无中和作用, 甲醛处理后不能形成类毒素

强,能刺激机体形成抗毒素, 经甲醛脱毒后能形成类毒素

细菌入侵的数量

与细菌的毒力成反比例 毒力越强,引起感染所需的菌量越小 毒力越弱,引起感染所需的菌量越大

细菌入侵的部位

各种致病菌有其特定的侵入部位

细菌的毒力

侵袭力

致病菌能突破宿主皮肤、粘膜生理屏障, 进入机体并在体内定植、繁殖和扩散的能力

物质基础 菌体表 荚 膜:抗吞噬和阻挠杀菌物质的作用 面结构 粘附素:粘附于粘膜上皮细胞上,避免被清除

侵袭性物质:有利细菌侵入上皮细胞 有利细菌在组织中扩散

毒素

细菌产生的毒性物质

种类 内毒素:革兰阴性菌细胞壁中的脂多糖组分 外毒素:多数为革兰阳性菌产生的毒性物质,

感染

细菌侵入机体,进行生长繁殖、

释放毒性物质等引起不同程度的病理过程

致病菌 能使宿主致病的为致病菌

非致病菌 不能造成宿主感染的为非致病

菌 在正常情况下不致病

条件致病菌 在某些条件改变的特殊情况下可以致病

细菌的致病机理

致病性 毒力

细菌引起感染的能力 致病菌的致病性强弱程度

半数致死量 半数感染量

在规定时间内,通过指定的感染途径, 能使一定体重或年龄的某种动物半数死亡 或感染需要的最小细菌数或毒素量

作业 :

1.比较内外毒素的差异?

2.什么叫毒血症、菌血症、败血 症、脓毒血症。

• 内毒素血症(endotoxemia):

革兰阴性菌侵入血流,并在其中大量繁殖、崩解后 释放出大量内毒素;也可由病灶内大量革兰阴性菌 死亡、释放的内毒素入血所致。

• 菌血症(bacteremia):致病菌由局部侵入血流,但 未在血流中生长繁殖,只是短暂的一过性通过血循 环到达体内适宜部位后再进行繁殖而致病。例如伤 寒早期。

与致病菌需要特定的生长繁殖微环境有关

机体的抗菌免疫

非特异性免疫

先天免疫

屏障机构

血脑屏障

皮与粘膜 胎盘屏障

吞噬细胞 大吞噬细胞 小吞噬细胞

体液因素

补体 乙型溶素

溶菌酶

吞

细胞核

噬 细 胞 的 吞 噬 过 程

正常体液与组织中的抗菌物质

抗菌物质 补体 溶菌酶

主要来源

化学性质 作用对象

血清

正常球蛋白

吞噬细胞榕酶体、唾 碱性多肽 革兰阳性菌 液、泪液、乳汁等

感染类型 不感染 隐性感染

潜伏感染 显性感染 局部感染

全身感染:毒血症 菌血症 败血症 脓毒血症

带菌状态: 健康带菌、恢复期带菌

• 毒血症(toxemia):

致病菌侵入宿主体后,只在机体局部生长繁殖,病 菌不进入血循环,但其产生的外毒素入血。外毒素 经血到达易感的组织和细胞,引起特殊的毒性症状。 例如白喉、破伤风等。

常由细菌合成后分泌至细胞外

内毒素与外毒素的比较

种类 内毒素

来源

革兰阴性菌

存在部位 细胞壁成分、细菌裂解后释出

外毒素

革兰阳性菌部及分革兰阴性菌 活菌分泌或细菌溶解后散出

化学成分 脂多糖

蛋白质

稳定性 好、160 2-4小时破坏

差、60-80 30分钟破坏

毒性作用 较弱、各种内毒素作用大致相同,强、对机体组织器官有选择性,

• 败血症(septicemia):致病菌侵入血流后,在其中 大量繁殖并产生毒性产物,引起全身性中毒症状。 鼠疫耶氏菌、炭疽芽胞杆菌等。

• 脓毒血症(pyemia):化脓性病菌侵入血流后,在 其中大量繁殖,并通过血流扩散至宿主体的其他组 织或器官,产生新的化脓性病灶。例如金黄色葡萄 球菌的脓毒血症,常导致多发性肝脓肿、皮下脓肿 和肾脓肿等。

细菌

结核杆菌

细胞免疫为主

麻风杆菌等 主要是产生多种细胞因子来

发挥作用

白喉杆菌

体液免疫为主

破伤风杆菌等 特异性抗毒素与毒素产生

中和作用

感染的种类与类型

感染的源性感染 体内正常菌群转化为条件致病菌

传播方式与途径 呼吸道感染、 消化道感染、创伤感染、 接触感染、节肢动物叮咬感染、多途径感染