高中数学文科选修知识点与试题

高中数学知识点总结大全(文科)

高中数学知识点总结目录第一章一一集合与简易逻辑 (1)第二章一一函数 (4)第四章三角函数 (19)第六章不等式 (33)第七章直线和圆的方程 (38)第八章圆锥曲线 (48)第九章(B)直线、平面、简单几何体 (53)第十章排列、组台、二项式定理 (69)第三章导数 (78)第一章一一集合与简易逻辑集合一识点归纳:定义:一组对象的全体形成一个集合.特征:确定性、互异性、无序性.表示法:列举法{1,2,3,…}、描述法{x|P}.韦恩图分类:有限集、无限集.数集:自然数集N、整数集Z、有理数集Q、实数集R、正整数集N*、空集如关系:属于E、不属于£、包含于J(或U)、真包含于5、集合相等=・运算:交运算ACB={x|xEA且XEB};并运算AUB={x|xGA或xEB};补运算C u A={x\x^A且xCU},U为全集性质:ACA:<1)CA:若ACB.BJC,则AJC:AAA=AUA=A;AA4> =4>:AU4)=A:AAB=A<=>AUB=B<=>ACB;Anc t/A=4);AUC"A=I:C[7(C L rA)=A:C L-(AoB)=(C Lr A)n(C L.B).方法:韦恩示意图,数轴分析.注意:①区别6与W、乒与己、a与{a}、4>与{4)}.{(1,2)}与{1,2};②ACB时,A有两种情况:A=4>与AN4>・③若集合A中有n(WGAT)个元素,则集合A的所有不同的子集个数为2”,所有真子集的个数是2”-1,所有非空真子集的个数是2”-2.④区分集合中元素的形式:如A={x\y=x2+2x+l}^B={y\y=x2+2x+l}^ C={(x,y)|y=X:+2x+1}:D={x\x=x2+2x+]}i E=((x,y)|y=x2+2x+l,x e Z,y e Z}:F={(x,V)|y=尸+2x+1};G={z|y=[2+2x+l,z=与.X空集是指不含任何元素的集合.{0}、。

人教版高中数学文科选修1-2同步练习题、期中、期末复习资料、补习资料:47复数的概念与运算(文)

复数的概念与运算【学习目标】1.理解复数的有关概念:虚数单位i 、虚数、纯虚数、复数、实部、虚部等。

2.理解复数相等的充要条件。

3. 理解复数的几何意义,会用复平面内的点和向量来表示复数。

4. 会进行复数的加、减运算,理解复数加、减运算的几何意义。

5. 会进行复数乘法和除法运算。

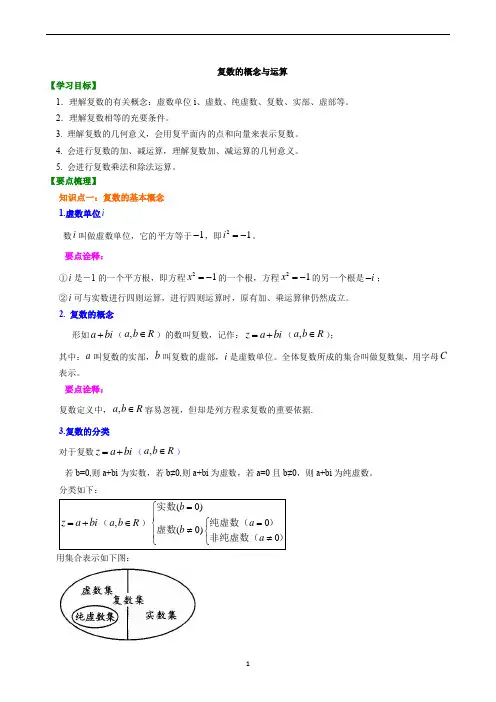

【要点梳理】知识点一:复数的基本概念 1.虚数单位数叫做虚数单位,它的平方等于,即。

要点诠释:①是-1的一个平方根,即方程的一个根,方程的另一个根是;②可与实数进行四则运算,进行四则运算时,原有加、乘运算律仍然成立。

2. 复数的概念形如()的数叫复数,记作:();其中:叫复数的实部,叫复数的虚部,是虚数单位。

全体复数所成的集合叫做复数集,用字母 表示。

要点诠释:复数定义中,容易忽视,但却是列方程求复数的重要依据. 3.复数的分类对于复数()若b=0,则a+bi 为实数,若b≠0,则a+bi 为虚数,若a=0且b≠0,则a+bi 为纯虚数。

分类如下:用集合表示如下图:i i 1-21i =-i 21x =-21x =-i -i a bi +,a b R ∈z a bi =+,a b R ∈a b i C ,a b R ∈z a bi =+,a b R ∈4.复数集与其它数集之间的关系(其中为自然数集,为整数集,为有理数集,为实数集,为复数集。

)知识点二:复数相等的充要条件两个复数相等的定义:如果两个复数的实部和虚部分别相等,那么我们就说这两个复数相等.即:特别地:. 要点诠释:① 一个复数一旦实部、虚部确定,那么这个复数就唯一确定;反之一样.② 根据复数a+bi 与c+di 相等的定义,可知在a=c ,b=d 两式中,只要有一个不成立,那么就有a+bi≠c+di (a ,b ,c ,d ∈R ).③ 一般地,两个复数只能说相等或不相等,而不能比较大小. 如果两个复数都是实数,就可以比较大小;也只有当两个复数全是实数时才能比较大小.④ 复数相等的充要条件提供了将复数问题化归为实数问题来解决的途径,这也是本章常用的方法, 简称为“复数问题实数化”. 知识点三、复数的加减运算 1.复数的加法、减法运算法则:设,(),我们规定:要点诠释:(1)复数加法中的规定是实部与实部相加,虚部与虚部相加,减法同样。

(精选试题附答案)高中数学选修一知识点归纳总结(精华版)

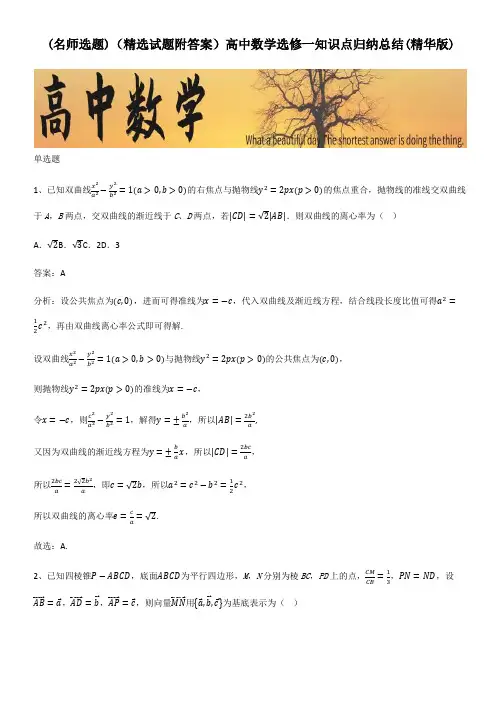

(名师选题)(精选试题附答案)高中数学选修一知识点归纳总结(精华版)单选题1、已知双曲线x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0)的右焦点与抛物线y 2=2px(p >0)的焦点重合,抛物线的准线交双曲线于A ,B 两点,交双曲线的渐近线于C 、D 两点,若|CD|=√2|AB|.则双曲线的离心率为( )A .√2B .√3C .2D .3答案:A分析:设公共焦点为(c,0),进而可得准线为x =−c ,代入双曲线及渐近线方程,结合线段长度比值可得a 2=12c 2,再由双曲线离心率公式即可得解. 设双曲线x 2a 2−y 2b 2=1(a >0,b >0)与抛物线y 2=2px(p >0)的公共焦点为(c,0),则抛物线y 2=2px(p >0)的准线为x =−c ,令x =−c ,则c 2a 2−y 2b 2=1,解得y =±b 2a ,所以|AB|=2b 2a , 又因为双曲线的渐近线方程为y =±b a x ,所以|CD|=2bc a , 所以2bc a =2√2b 2a ,即c =√2b ,所以a 2=c 2−b 2=12c 2,所以双曲线的离心率e =c a =√2.故选:A. 2、已知四棱锥P −ABCD ,底面ABCD 为平行四边形,M ,N 分别为棱BC ,PD 上的点,CM CB =13,PN =ND ,设AB ⃑⃑⃑⃑⃑ =a ,AD ⃑⃑⃑⃑⃑ =b ⃑ ,AP ⃑⃑⃑⃑⃑ =c ,则向量MN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 用{a ,b ⃑ ,c }为基底表示为( )A .a +13b ⃑ +12cB .−a +16b ⃑ +12c C .a −13b ⃑ +12c D .−a −16b ⃑ +12c 答案:D分析:由图形可得MN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =MC ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ +CD ⃑⃑⃑⃑⃑ +DN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ,根据比例关系可得MC ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =13AD ⃑⃑⃑⃑⃑ ,DN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =12DP ⃑⃑⃑⃑⃑ ,再根据向量减法DP ⃑⃑⃑⃑⃑ =AP ⃑⃑⃑⃑⃑ −AD ⃑⃑⃑⃑⃑ ,代入整理并代换为基底向量.MN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =MC ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ +CD ⃑⃑⃑⃑⃑ +DN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =13AD ⃑⃑⃑⃑⃑ −AB ⃑⃑⃑⃑⃑ +12DP ⃑⃑⃑⃑⃑ =13AD ⃑⃑⃑⃑⃑ −AB ⃑⃑⃑⃑⃑ +12(AP ⃑⃑⃑⃑⃑ −AD ⃑⃑⃑⃑⃑ )=−AB ⃑⃑⃑⃑⃑ −16AD ⃑⃑⃑⃑⃑ +12AP ⃑⃑⃑⃑⃑ 即MN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =−a −16b ⃑ +12c 故选:D .3、已知直线l 的倾斜角为60∘,且经过点(0,1),则直线l 的方程为( )A .y =√3xB .y =√3x −2C .y =√3x +1D .y =√3x +3答案:C分析:先求出斜率,再由直线的点斜式方程求解即可.由题意知:直线l 的斜率为√3,则直线l 的方程为y =√3x +1.故选:C.4、在矩形ABCD 中,O 为BD 中点且AD =2AB ,将平面ABD 沿对角线BD 翻折至二面角A −BD −C 为90°,则直线AO 与CD 所成角余弦值为( )A .√55B .√54C .3√525D .4√225 答案:C分析:建立空间直角坐标系,利用向量法求得直线AO 与CD 所成角余弦值.在平面ABD 中过A 作AE ⊥BD ,垂足为E ;在平面CBD 中过C 作CF ⊥BD ,垂足为F .由于平面ABD ⊥平面BCD ,且交线为BD ,所以AE ⊥平面BCD ,CF ⊥平面ABD ,设AB =1,AD =2,12×BD ×AE =12×AB ×AD ⇒AE =√5OE =√OA 2−AE 2=2√5, 同理可得CF =√5OF =2√5, 以O 为原点,建立如图所示空间直角坐标系,则A(2√5√5),√52√50),D(−√52,0,0), CD ⃑⃑⃑⃑⃑ =(−√510,2√50),设AO 与CD 所成角为θ,则cosθ=|OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅CD ⃑⃑⃑⃑⃑ |OA ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ |⋅|CD ⃑⃑⃑⃑⃑ ||=320√52×12=3√525.故选:C5、如果AB >0且BC <0,那么直线Ax +By +C =0不经过( )A .第一象限B .第二象限C .第三象限D .第四象限答案:C分析:通过直线经过的点来判断象限.由AB >0且BC <0,可得A,B 同号,B,C 异号,所以A,C 也是异号;令x =0,得y =−C B >0;令y =0,得x =−C A >0;所以直线Ax +By +C =0不经过第三象限.故选:C.6、在棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,设AB ⃑⃑⃑⃑⃑ =a ,AD ⃑⃑⃑⃑⃑ =b ⃑ ,AA 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =c ,则a ⋅(b ⃑ +c )的值为()A .1B .0C .-1D .-2答案:B分析:由正方体的性质可知AB ⃑⃑⃑⃑⃑ ,AD ⃑⃑⃑⃑⃑ ,AA 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 两两垂直,从而对a ⋅(b ⃑ +c )化简可得答案由题意可得AB ⊥AD,AB ⊥AA 1,所以a ⊥b ⃑ ,a ⊥c ,所以a ⋅b ⃑ =0,a ⋅c =0,所以a ⋅(b ⃑ +c )=a ⋅b ⃑ +a ⋅c =0,故选:B7、动点P 在抛物线x 2=4y 上,则点P 到点C (0,4)的距离的最小值为( )A .√3B .2√3C .12√3D .12答案:B分析:设出点P 坐标,用两点间距离公式表达出点P 到点C (0,4)的距离,配方后求出最小值.设P (x,x 24),则|PC |=√x 2+(x 24−4)2=√116(x 2−8)2+12,当x 2=8时,|PC |取得最小值,最小值为2√3 故选:B8、如图,在直三棱柱ABC −AB 1C 1中,AC =3,BC =4,CC 1=3,∠ACB =90∘ ,则BC 1与A 1C 所成的角的余弦值为( )A . 3√210B . √33C . √24D . √55答案:A分析:建立空间直角坐标系,写出CA 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ,BC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 的坐标,由夹角公式可得结果.如图,以C 为坐标原点,CA ,CB ,CC 1分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系,则C (0,0,0),A 1(3,0,3),B (0,4,0),C 1(0,0,3),所以CA 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(3,0,3),BC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(0,−4,3),所以cos⟨CA 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ,BC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ⟩=CA 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅BC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ |CA 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ |⋅|BC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ |=3√2×5=3√210, 所以直线BC 1与A 1C 所成角的余弦值为3√210.故选:A.9、如图所示,在空间四边形OABC 中,OA ⃑⃑⃑⃑⃑ =a ,OB ⃑⃑⃑⃑⃑ =b ⃑ ,OC ⃑⃑⃑⃑⃑ =c ,点M 在OA 上,且OM⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =2MA ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ,N 为BC 中点,则MN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ( )A .12a −23b ⃑ +12cB .−23a +12b ⃑ +12c C .12a +12b ⃑ −12c D .−23a +23b ⃑ −12c 答案:B分析:由向量的加法和减法运算法则计算即可.MN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =ON ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ −OM ⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =12(OB ⃑⃑⃑⃑⃑ +OC ⃑⃑⃑⃑⃑ )−23OA ⃑⃑⃑⃑⃑ =−23a +12b ⃑ +12c 故选:B10、若圆x 2+y 2=1上总存在两个点到点(a,1)的距离为2,则实数a 的取值范围是( ) A .(−2√2,0)∪(0,2√2)B .(−2√2,2√2)C .(−1,0)∪(0,1)D .(−1,1)答案:A分析:将问题转化为圆(x−a)2+(y−1)2=4与x2+y2=1相交,从而可得2−1<√a2+12<2+1,进而可求出实数a的取值范围.到点(a,1)的距离为2的点在圆(x−a)2+(y−1)2=4上,所以问题等价于圆(x−a)2+(y−1)2=4上总存在两个点也在圆x2+y2=1上,即两圆相交,故2−1<√a2+12<2+1,解得−2√2<a<0或0<a<2√2,所以实数a的取值范围为(−2√2,0)∪(0,2√2),故选:A.填空题11、过圆C:(x−1)2+y2=1外一点P作圆C的两条切线,切点分别为A,B.若△PAB为等边三角形,则过D(2,1)的直线l被P点轨迹所截得的最短弦长为________.答案:2√2分析:先根据∠APC=30°,可得P点轨迹方程为圆,再数形结合可知当l与CD垂直时,l被圆所截得的弦长最短,结合垂径定理计算即可=2,所以P点轨迹的由题意知C(1,0),连接PC,因为△PAB为等边三角形,所以∠APC=30°,所以|CP|=1sin30∘方程为(x−1)2+y2=4.因为(2−1)2+12=2<4,所以点D(2,1)在圆(x-1)2+y2=4的内部.连接CD,结合图形可知,当l与CD垂直时,l被圆(x−1)2+y2=4所截得的弦长最短,最短弦长为2√4−CD2=2√4−2=2√2所以答案是:2√212、已知集合A={(x,y)|2x−(a+1)y−1=0},B={(x,y)|ax−y+1=0},且A∩B=∅,则实数a的值为___________.答案:1分析:利用已知条件可得直线2x−(a+1)y−1=0与直线ax−y+1=0平行,利用线线平行的结论,代入求解即可.∵集合A={(x,y)|2x−(a+1)y−1=0},B={(x,y)|ax−y+1=0},且A∩B=∅,∴直线2x−(a+1)y−1=0与直线ax−y+1=0平行,即−2=−a(a+1),且2≠−a,解得a=1.所以答案是:1.13、点P为直线3x−4y+2=0上任意一个动点,则P到点(3,−1)的距离的最小值为___________.答案:3分析:先判断出当点P和点(3,−1)的连线和直线3x−4y+2=0垂直时距离最小,再由点(3,−1)到直线的距离求解即可.由题意得当点P和点(3,−1)的连线和直线3x−4y+2=0垂直时距离最小,此时距离等于点(3,−1)到直线3x−4y+2=0的=3,故P到点(3,−1)的距离的最小值为3.距离√32+(−4)2所以答案是:3.14、如图,在棱长为4的正方体ABCD−A1B1C1D1中,E为BC的中点,点P在线段D1E上,点Р到直线CC1的距离的最小值为_______.答案:4√55##45√5 分析:建立空间直角坐标系,借助空间向量求出点Р到直线CC 1距离的函数关系,再求其最小值作答. 在正方体ABCD −A 1B 1C 1D 1中,建立如图所示的空间直角坐标系,则C(0,4,0),D 1(0,0,4),E(2,4,0),C 1(0,4,4),CE ⃑⃑⃑⃑⃑ =(2,0,0),CC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(0,0,4),ED 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(−2,−4,4),因点P 在线段D 1E 上,则λ∈[0,1],EP ⃑⃑⃑⃑⃑ =λED 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(−2λ,−4λ,4λ),CP ⃑⃑⃑⃑⃑ =CE ⃑⃑⃑⃑⃑ +EP ⃑⃑⃑⃑⃑ =(2−2λ,−4λ,4λ),向量CP ⃑⃑⃑⃑⃑ 在向量CC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 上投影长为d =|CP ⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅CC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ||CC 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ |=4λ, 而|CP⃑⃑⃑⃑⃑ |=√(2−2λ)2+(−4λ)2+(4λ)2,则点Р到直线CC 1的距离 ℎ=√|CP ⃑⃑⃑⃑⃑ |2−d 2=2√5λ2−2λ+1=2√5(λ−15)2+45≥4√55,当且仅当λ=15时取“=”, 所以点Р到直线CC 1的距离的最小值为4√55. 所以答案是:4√55 15、在直角坐标系中,若A (2,1)、B (1,2)、C (0,y )(y ∈R ),则|AC |+|BC |的最小值是______.答案:√10分析:作点A 关于y 轴的对称点M (−2,1),由对称性可得|AC |=|MC |,再利用当点C 为线段BM 与y 轴的交点时,|AC |+|BC |取最小值可得结果.由题意可知,点C 在y 轴上,点A 关于y 轴的对称点为M (−2,1),由对称性可得|AC |=|MC |,所以,|AC |+|BC |=|MC |+|BC |≥|MB |=√(1+2)2+(2−1)2=√10,当且仅当点C 为线段BM 与y 轴的交点时,等号成立,故|AC |+|BC |的最小值为√10.所以答案是:√10.解答题16、如图,已知在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M ,N ,P 分别是AD 1,BD ,B 1C 的中点,利用向量法证明:(1)MN ∥平面CC 1D 1D ;(2)平面MNP ∥平面CC 1D 1D .答案:(1)证明见解析;(2)证明见解析.分析:(1)建立空间直角坐标系,设出相关点的坐标,求出直线的方向向量和平面的法向量,利用直线的方向向量和平面的法向量的数量积为0进行证明;(2)证明两个平面有相同的一个法向量即可..(1)证明:以D 为坐标原点,DA ⃑⃑⃑⃑⃑ ,DC ⃑⃑⃑⃑⃑ ,DD 1⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ 的方向分别为x ,y ,z 轴的正方向,建立空间直角坐标系,设正方体的棱长为2,则A (2,0,0),C (0,2,0),D (0,0,0),M (1,0,1),N (1,1,0),P (1,2,1).由正方体的性质,知AD ⊥平面CC 1D 1D ,所以DA ⃑⃑⃑⃑⃑ =(2,0,0)为平面CC 1D 1D 的一个法向量.由于MN⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(0,1,-1), 则MN →·DA →=0×2+1×0+(-1)×0=0,所以MN⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ⊥DA ⃑⃑⃑⃑⃑ . 又MN ⊄平面CC 1D 1D ,所以MN ∥平面CC 1D 1D.(2)证明:因为DA⃑⃑⃑⃑⃑ =(2,0,0)为平面CC 1D 1D 的一个法向量, 由于MP⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(0,2,0),MN ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ =(0,1,-1), 则{MP →·DA →=0MN →·DA →=0,即DA⃑⃑⃑⃑⃑ =(2,0,0)也是平面MNP 的一个法向量, 所以平面MNP ∥平面CC 1D 1D.17、已知x 21−k −y 2|k|−3=−1,当k 为何值时:(1)方程表示双曲线;(2)表示焦点在x 轴上的双曲线;(3)表示焦点在y 轴上的双曲线.答案:(1)k <-3或1<k <3;(2)1<k <3;(3)k <-3.分析:利用双曲线标准方程中的分母的正负,即可得出结论.(1)∵x 21−k −y 2|k|−3=−1,即x 2k−1+y 2|k |−3=1,方程表示双曲线,∴(k -1)(|k |-3)<0,可得k <-3或1<k <3;(2)∵x 21−k −y 2|k|−3=−1,即x 2k−1+y 2|k |−3=1,焦点在x 轴上的双曲线,则{k −1>03−|k|>0, ∴1<k <3;(3)∵x 21−k −y 2|k|−3=−1,即x 2k−1+y 2|k |−3=1,焦点在y 轴上的双曲线,则{|k|−3>01−k >0, ∴k <-3.18、已知圆C 过点A (3,1),B (5,3),圆心在直线y =x 上.(1)求圆C 的方程.(2)判断点P (2,4)与圆C 的关系答案:(1)(x −3)2+(y −3)2=4;(2)P 在圆C 内部.分析:(1)由给定条件设出圆心C (a,a )、半径r ,进而写出圆的标准方程,再列出关于a ,r 的方程组即可得解(2)求出点P 与点C 的距离,再将它与r 比较即可得解.(1)由题意设圆心为C (a,a ),半径为r ,则圆的标准方程为(x −a)2+(y −a )2=r 2,由题意得{(3−a)2+(1−a )2=r 2(5−a)2+(3−a )2=r2 ,解得{a =3r =2 , 所以圆C 的标准方程为(x −3)2+(y −3)2=4;(2)由(1)知|PC |=√(3−2)2+(3−4)2=√2<rP (2,4)在圆C 内.19、如图,四边形ABCD 中,满足AB //CD ,∠ABC =90°,AB =1,BC =√3,CD =2,将△BAC 沿AC 翻折至△PAC ,使得PD =2.(Ⅰ)求证:平面PAC ⊥平面ACD ;(Ⅱ)求直线CD 与平面PAD 所成角的正弦值.答案:(Ⅰ)证明见解析;(Ⅱ)√155. 分析:(Ⅰ)过B 作BO ⊥AC ,垂足为O ,连PO ,DO ,作DE ⊥AC ,垂足为E ,易得PO ⊥AC ,通过勾股定理可得PO ⊥OD ,即可得PO ⊥平面ACD ,进而可得结果;(Ⅱ)建立如图所示的空间直角坐标系,平面PAD 的法向量,利用向量法即可得结果.(Ⅰ)过B 作BO ⊥AC ,垂足为O ,连PO ,DO ,则PO ⊥AC ,作DE ⊥AC ,垂足为E ,则DE =√3,OE =12,DO =√132所以PO 2+DO 2=PD 2,即PO ⊥OD又AC ∩DO =O ,所以PO ⊥平面ACD ,又PO ⊂平面PAC ,所以平面PAC ⊥平面ACD ;(Ⅱ)以O 为坐标原点,OC ,BO 所在的直线为x ,y 轴建立空间直角坐标系 则A (−12,0,0),C (32,0,0),D (12,√3,0),P (0,0,√32), AD ⃑⃑⃑⃑⃑ =(1,√3,0),AP ⃑⃑⃑⃑⃑ =(12,0,√32) 设平面PAD 的法向量为n ⃑ =(a,b,c),则{AP ⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅n ⃑ =12a +√32c =0AD ⃑⃑⃑⃑⃑ ⋅n ⃑ =a +√3b =0 取法向量n ⃑ =(√3,−1,−1),CD⃑⃑⃑⃑⃑ =(−1,√3,0) 设直线CD 与平面PAD 所成角为θ,则sinθ=|cos <CD ⃑⃑⃑⃑⃑ ,n ⃑ >|=√155.。

高中数学选修2-2全套知识点及练习答案解析

选修2-2 知识点及习题答案解析导数及其应用一.导数概念的引入1. 导数的物理意义:瞬时速率。

一般的,函数()y f x =在0x x =处的瞬时变化率是000()()lim x f x x f x x∆→+∆-∆,我们称它为函数()y f x =在x x =处的导数,记作0()f x '或|x x y =',即0()f x '=000()()limx f x x f x x∆→+∆-∆2.导数的几何意义:曲线的切线.通过图像,我们可以看出当点n P 趋近于P 时,直线PT 与曲线相切。

容易知道,割线n PP 的斜率是00()()n nn f x f x k x x -=-,当点n P 趋近于P 时,函数()y f x =在0x x =处的导数就是切线PT 的斜率k ,即00()()lim ()n x n f x f x k f x x x ∆→-'==-3. 导函数:当x 变化时,()f x '便是x 的一个函数,我们称它为()f x 的导函数. ()y f x =的导函数有时也记作y ',即()()()limx f x x f x f x x∆→+∆-'=∆二.导数的计算基本初等函数的导数公式:1若()f x c =(c 为常数),则()0f x '=; 2 若()f x x α=,则1()f x x αα-'=;3 若()sin f x x =,则()cos f x x '=4 若()cos f x x =,则()sin f x x '=-;5 若()x f x a =,则()ln x f x a a '=6 若()x f x e =,则()x f x e '=7 若()log xaf x =,则1()ln f x x a '= 8 若()ln f x x =,则1()f x x'=导数的运算法则1. [()()]()()f x g x f x g x '''±=±2.[()()]()()()()f x g x f x g x f x g x '''∙=∙+∙3. 2()()()()()[]()[()]f x f xg x f x g x g x g x ''∙-∙'= 复合函数求导 ()y f u =和()u g x =,称则y 可以表示成为x 的函数,即(())y f g x =为一个复合函数(())()y f g x g x '''=∙三.导数在研究函数中的应用1.函数的单调性与导数:一般的,函数的单调性与其导数的正负有如下关系: 在某个区间(,)a b 内(1)如果()0f x '>,那么函数()y f x =在这个区间单调递增;(2)如果()0f x '<,那么函数()y f x =在这个区间单调递减. 2.函数的极值与导数极值反映的是函数在某一点附近的大小情况.求函数()y f x =的极值的方法是:(1)如果在0x 附近的左侧()0f x '>,右侧()0f x '<,那么0()f x 是极大值(2)如果在0x 附近的左侧()0f x '<,右侧()0f x '>,那么0()f x 是极小值; 4.函数的最大(小)值与导数求函数()y f x =在[,]a b 上的最大值与最小值的步骤: (1)求函数()y f x =在(,)a b 内的极值; (2) 将函数()y f x =的各极值与端点处的函数值()f a ,()f b 比较,其中最大的是一个最大值,最小的是最小值.推理与证明考点一 合情推理与类比推理根据一类事物的部分对象具有某种性质,退出这类事物的所有对象都具有这种性质的推理,叫做归纳推理,归纳是从特殊到一般的过程,它属于合情推理根据两类不同事物之间具有某些类似(或一致)性,推测其中一类事物具有与另外一类事物类似的性质的推理,叫做类比推理.类比推理的一般步骤:(1) 找出两类事物的相似性或一致性;(2) 用一类事物的性质去推测另一类事物的性质,得出一个明确的命题(猜想);(3) 一般的,事物之间的各个性质并不是孤立存在的,而是相互制约的.如果两个事物在某些性质上相同或相似,那么他们在另一写性质上也可能相同或类似,类比的结论可能是真的.(4) 一般情况下,如果类比的相似性越多,相似的性质与推测的性质之间越相关,那么类比得出的命题越可靠.考点二 演绎推理(俗称三段论)由一般性的命题推出特殊命题的过程,这种推理称为演绎推理. 考点三 数学归纳法1. 它是一个递推的数学论证方法.2. 步骤:A.命题在n=1(或0n )时成立,这是递推的基础;B.假设在n=k 时命题成立; C.证明n=k+1时命题也成立,完成这两步,就可以断定对任何自然数(或n>=0n ,且n N ∈)结论都成立。

(word版)高中数学选修21知识点、考点、附典型例题,文档

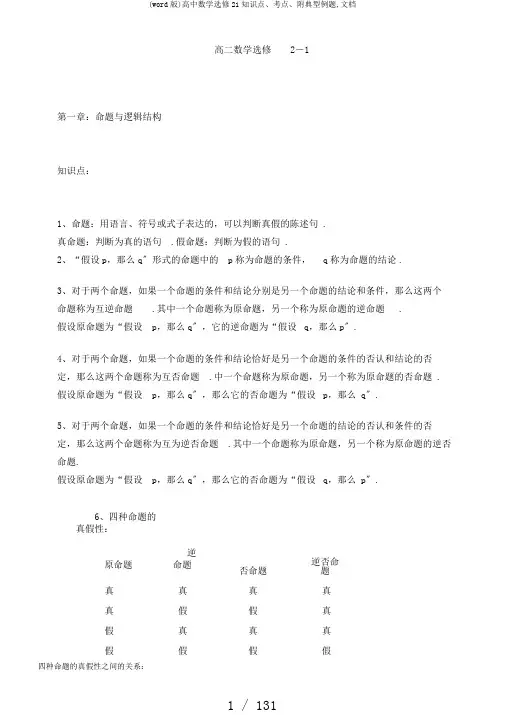

高二数学选修2-1第一章:命题与逻辑结构知识点:1、命题:用语言、符号或式子表达的,可以判断真假的陈述句 .真命题:判断为真的语句.假命题:判断为假的语句 .2、“假设p,那么q〞形式的命题中的p称为命题的条件,q称为命题的结论.3、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论分别是另一个命题的结论和条件,那么这两个命题称为互逆命题.其中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的逆命题.假设原命题为“假设p,那么q〞,它的逆命题为“假设q,那么p〞.4、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的条件的否认和结论的否定,那么这两个命题称为互否命题.中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的否命题 . 假设原命题为“假设p,那么q〞,那么它的否命题为“假设p,那么 q〞.5、对于两个命题,如果一个命题的条件和结论恰好是另一个命题的结论的否认和条件的否定,那么这两个命题称为互为逆否命题.其中一个命题称为原命题,另一个称为原命题的逆否命题.假设原命题为“假设p,那么q〞,那么它的否命题为“假设q,那么 p〞.6、四种命题的真假性:原命题逆命题否命题逆否命题真真真真真假假真假真真真假假假假四种命题的真假性之间的关系:1两个命题互为逆否命题,它们有相同的真假性;23两个命题为互逆命题或互否命题,它们的真假性没有关系.7、假设p q,那么p是q的充分条件,q是p的必要条件.假设p q,那么p是q的充要条件〔充分必要条件〕.8、用联结词“且〞把命题p和命题q联结起来,得到一个新命题,记作p q.当p、q都是真命题时,p q是真命题;当p、q两个命题中有一个命题是假命题时,p q是假命题.用联结词“或〞把命题p和命题q联结起来,得到一个新命题,记作p q.当p、q两个命题中有一个命题是真命题时,p q是真命题;当p、q两个命题都是假命题时,p q是假命题.对一个命题p全盘否认,得到一个新命题,记作p.假设p是真命题,那么p必是假命题;假设p是假命题,那么p必是真命题.9、短语“对所有的〞、“对任意一个〞在逻辑中通常称为全称量词,用“〞表示.含有全称量词的命题称为全称命题.全称命题“对中任意一个x,有px成立〞,记作“x,px〞.短语“存在一个〞、“至少有一个〞在逻辑中通常称为存在量词,用“〞表示.含有存在量词的命题称为特称命题.特称命题“存在中的一个x,使px成立〞,记作“x,px〞.10、全称命题p:x ,px,它的否认p:x,px.全称命题的否认是特称命题.考点:1、充要条件的判定、命题之间的关系典型例题:★1.下面四个条件中,使 a b成立的充分而不必要的条件是A.ab1B.ab1C.a2b2D.a3b3★2.命题P:n∈N,2n>1000,那么P为A.n∈N,2n≤1000B.n∈N,2n>1000C.n∈N,2n≤1000D.n∈N,2n<1000★3."x 1"是"|x|1"的A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.既不充分又不必要条件第二章:圆锥曲线知识点:1、平面内与两个定点F1,F2的距离之和等于常数〔大于F1F2〕的点的轨迹称为椭圆.这两个定点称为椭圆的焦点,两焦点的距离称为椭圆的焦距.2、椭圆的几何性质:焦点的位置焦点在x轴上焦点在y轴上图形标准方程x2y21a b0y2x21a b0 a2b2a2b2范围a xa且byb bxb且aya1a,0、2a,010,a、20,a 顶点10,b、20,b1b,0、2b,0轴长短轴的长2b长轴的长2a焦点F1c,0、F2c,0F10,c、F20,c 焦距F1F22cc2a2b2对称性关于x轴、y轴、原点对称c b20e1离心率e12a a准线方程a2a2 x yc c3、设是椭圆上任一点,点到F1对应准线的距离为d1,点到F2对应准线的距离为F1F2e.d2,那么d2d14、平面内与两个定点F1,F2的距离之差的绝对值等于常数〔小于F1F2〕的点的轨迹称为双曲线.这两个定点称为双曲线的焦点,两焦点的距离称为双曲线的焦距.5、双曲线的几何性质:焦点的位置焦点在x轴上焦点在y轴上图形标准方程x2y21a0,b0y2x21a0,b0 a2b2a2b2范围x a或x a,yR y a或y a,xR 顶点1a,0、2a,010,a、20,a 轴长虚轴的长2b实轴的长2a焦点F1c,0、F2c,0F10,c、F20,c 焦距F1F22cc2a2b2对称性关于x轴、y轴对称,关于原点中心对称c1b21离心率e2ea a准线方程x a2ya2 c c渐近线方程y bx y a xa b6、实轴和虚轴等长的双曲线称为等轴双曲线.7、设是双曲线上任一点,点到F1对应准线的距离为d1,点到F2对应准线的距离F1F2e.为d2,那么d2d18、平面内与一个定点F和一条定直线l的距离相等的点的轨迹称为抛物线.定点F称为抛物线的焦点,定直线l称为抛物线的准线.9、过抛物线的焦点作垂直于对称轴且交抛物线于、两点的线段,称为抛物线的“通径〞,即2p.10、抛物线的几何性质:y22px y22px x22py x22py 标准方程p0p0p0p0图形顶点0,0对称轴x轴y轴焦点F p,0Fp,0F0,pF0,p 2222准线方程x pxpypyp 2222离心率e1范围x0x0y0y0考点:1、圆锥曲线方程的求解2、直线与圆锥曲线综合性问题3、圆锥曲线的离心率问题典型例题:★★1.设双曲线的左准线与两条渐近线交于A,B两点,左焦点在以AB为直径的圆内,那么该双曲线的离心率的取值范围为A.(0,2)B.(1,2)2D.(2,) C.(,1)2★★★2.设椭圆x2y21(a b0)的左、右焦点分别为F1,F2。

高中文科数学知识点归纳(完整版)

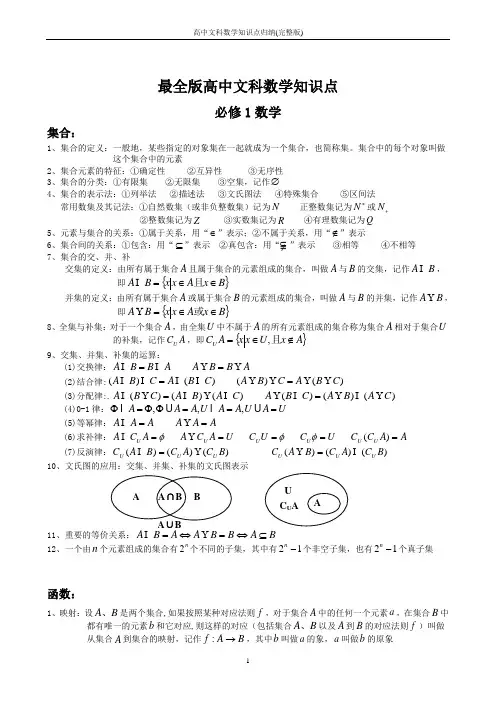

≠⊂最全版高中文科数学知识点必修1数学集合:1、集合的定义:一般地,某些指定的对象集在一起就成为一个集合,也简称集。

集合中的每个对象叫做这个集合中的元素2、集合元素的特征:①确定性 ②互异性 ③无序性3、集合的分类:①有限集 ②无限集 ③空集,记作∅4、集合的表示法:①列举法 ②描述法 ③文氏图法 ④特殊集合 ⑤区间法常用数集及其记法:①自然数集(或非负整数集)记为N 正整数集记为*N 或+N②整数集记为Z ③实数集记为R ④有理数集记为Q5、元素与集合的关系:①属于关系,用“∈”表示;②不属于关系,用“∉”表示6、集合间的关系:①包含:用“⊆”表示 ②真包含:用“ ”表示 ③相等 ④不相等7、集合的交、并、补交集的定义:由所有属于集合A 且属于集合的元素组成的集合,叫做A 与B 的交集,记作B A I ,即{}B x A x x B A ∈∈=且I并集的定义:由所有属于集合A 或属于集合B 的元素组成的集合,叫做A 与B 的并集,记作B A Y , 即{}B x A x x B A ∈∈=或Y8、全集与补集:对于一个集合A ,由全集UA 相对于集合U的补集,记作A C U ,即}A x A C U ∉且9、交集、并集、补集的运算:(1)交换律:B A AB B A Y I I == (2)结合律:)()()()(C B A C B A C B A C B A Y Y Y Y I I I I== (3)分配律:.)()()()()()(C A B A C B A C A B A C B A Y I Y I Y I Y I Y I== (4)0-1律:,,,A A A U A A U A U Φ=ΦΦ===IU I U (5)等幂律:A A A A A A ==Y I(6)求补律:A A C C U C U C U A C A A C A U U U U U U =====)(φφφY I(7)反演律:)()()(B C A C B A C U U U Y I = )()()(B C A C B A C U U U I Y =10、文氏图的应用:交集、并集、补集的文氏图表示11、重要的等价关系:B A B B A A B A ⊆⇔=⇔=Y I12、一个由n 个元素组成的集合有n 2个不同的子集,其中有12-n 个非空子集,也有12-n个真子集函数:1、映射:设B A 、是两个集合,如果按照某种对应法则f ,对于集合A 中的任何一个元素a ,在集合B 中都有唯一的元素b 和它对应,则这样的对应(包括集合B A 、以及A 到B 的对应法则f )叫做从集合A 到集合的映射,记作B A f →:,其中b 叫做a 的象,a 叫做b的原象如果在这个映射下,对于集合A 中的不同元素,在集合中有不同的象,而且B 中的每一个元素都有原象,那么这个映射叫做A 到B 上的一一映射2、 函数:设B A 、是两个非空数集,那么从A 到B 的映射B A f →:就叫做函数,记作)(x f y =,其中B y A x ∈∈,,x 叫做自变量,y 是x 的函数值.自变量的取值集合A 叫做函数的定义域,函数值的集合C 叫做函数的值域,值域B C ⊆,函数三要素:定义域、值域、对应法则;两个函数相同:定义域和对应关系都分别相同3、函数的表示方法:(1)列表法 (2)图象法 (3)解析法4、分段函数:在自变量的不同取值范围内,其解析式不同,分段函数不是几个函数,是一个函数5、(1)函数的定义域的常用求法:①分式的分母不等于零 ②偶次方根的被开方数大于等于零 ③对数的真数大于零④指数函数和对数函数的底数大于零且不等于1⑤三角函数正切函数tan y x =中()2x k k Z ππ≠+∈,余切函数cot y x =中,)(Z k k x ∈≠π⑥如果函数是由实际意义确定的解析式,应依据自变量的实际意义确定其取值范围(2)值域的求法:①直接法 ②分离常数法 ③图象法 ④换元法 ⑤判别式法 ⑥不等式与对勾函数6、求函数解析式的方法:①直代 ②凑配法 ③ 换元法 ④待定系数法 ⑤列方程组法 ⑥特殊值法7、增减函数的定义:对于函数)(x f 的定义域I 内某个区间上的任意两个自变量的值21,x x①若当21x x <时,都有)()(21x f x f <,则说)(x f 在这个区间上是增函数②若21x x <当时,都有)()(21x f x f >,则说)(x f 在这个区间上是减函数8、(1)单调性的证明:讨论函数的增减性应先确定单调区间, 用定义证明函数的增减性, 有“一设, 二差, 三判断”三个步骤(2)函数单调性的常用结论:①若(),()f x g x 均为某区间上的增(减)函数,则()()f x g x +在这个区间上也为增(减)函数②若()f x 为增(减)函数,则()f x -为减(增)函数③若()f x 与()g x 的单调性相同,则[()]y f g x =是增函数;若()f x 与()g x 的单调性不同,则[()]y f g x =是减函数,即复合函数的单调性是“同增异减”④奇函数在对称区间上的单调性相同,偶函数在对称区间上的单调性相反9、(1)奇、偶函数的定义:对于函数)(x f①如果对于函数定义域内任意一个x ,都有)()(x f x f =-,那么函数)(x f 就叫做偶函数②如果对于函数定义域内任意一个x ,都有)()(x f x f -=-,那么函数)(x f 就叫做奇函数注意:①函数为奇偶函数的前提是定义域在数轴上关于原点对称②)()()()(x f x f x f x f =--=-或是定义域上的恒等式③若奇函数)(x f 在0=x 处有意义,则0)0(=f④奇函数的图像关于原点成中心对称图形,偶函数的图象关于y 轴成轴对称图形(2)函数奇偶性的常用结论:①如果一个奇函数在0x =处有定义,则(0)0f =,如果一个函数()y f x =既是奇函数又是偶函数,则()0f x =(反之不成立)②两个奇(偶)函数之和(差)为奇(偶)函数;之积(商)为偶函数③一个奇函数与一个偶函数的积(商)为奇函数④两个函数()y f u =和()u g x =复合而成的函数,只要其中有一个是偶函数,那么该复合函数就是偶函数;当两个函数都是奇函数时,该复合函数是奇函数基本初等函数1、(1)一般地,如果a x n=,那么x 叫做a 的n 次方根。

高中数学一轮总复习文科基础复习题及解析(二)

高中数学一轮总复习文科基础复习题及解析第二部分 选考部分第十二讲 选考内容第一节 选修4-4 坐标系与参数方程1.在直角坐标系xOy 中,圆C 1:x 2+y 2=4,圆C 2:(x -2)2+y 2=4.(1)在以O 为极点,x 轴正半轴为极轴的极坐标系中,分别写出圆C 1,C 2的极坐标方程,并求出圆C 1,C 2的交点坐标(用极坐标表示);(2)求圆C 1与C 2的公共弦的参数方程. 解析:(1)圆C 1的极坐标方程为ρ=2, 圆C 2的极坐标方程为ρ=4cos θ.解⎩⎪⎨⎪⎧ρ=2,ρ=4cos θ得ρ=2,θ=±π3,故圆C 1与圆C 2交点的坐标为⎝⎛⎭⎫2,π3,⎝⎛⎭⎫2,-π3. 注:极坐标系下点的表示不唯一,(2)由⎩⎪⎨⎪⎧x =ρcos θ,y =ρsin θ得圆C 1与C 2交点的直角坐标分别为(1,3),(1,-3).故圆C 1与C 2的公共弦的参数方程为⎩⎪⎨⎪⎧x =1,y =t ,-3≤t ≤ 3.2.已知直线l 经过点P (1,1),倾斜角α=π6,(1)写出直线l 的参数方程.(2)设l 与圆x 2+y 2=4相交于两点A ,B ,求点P 到A ,B 两点的距离之积.解析:(1)直线的参数方程为⎩⎨⎧x =1+t cos π6,y =1+t sin π6(t 为参数),即⎩⎨⎧x =1+32t ,y =1+12t (t 为参数).(2)把直线的参数方程⎩⎨⎧x =1+32t ,y =1+12t (t 为参数)代入x 2+y 2=4得(1+32t )2+(1+12t )2=4,t 2+(3+1)t -2=0, ∴t 1t 2=-2,则点P 到A ,B 两点的距离之积为2.3.在直角坐标系xOy 中,以O 为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系.曲线C 的极坐标方程为ρcos ⎝⎛⎭⎫θ-π3=1,M ,N 分别为C 与x 轴、y 轴的交点. (1)写出C 的直角坐标方程,并求M ,N 的极坐标; (2)设MN 的中点为P ,求直线OP 的极坐标方程. 解析:(1)由ρcos ⎝⎛⎭⎫θ-π3=1 得ρ⎝⎛⎭⎫12cos θ+32sin θ=1.从而C 的直角坐标方程为12x +32y =1,即x +3y =2.当θ=0时,ρ=2,所以M (2,0). 当θ=π2时,ρ=233,所以N ⎝⎛⎭⎫233,π2.(2)因为M 点的直角坐标为(2,0), N 点的直角坐标为⎝⎛⎭⎫0,233.所以P 点的直角坐标为⎝⎛⎭⎫1,33, 则P 点的极坐标为⎝⎛⎭⎫233,π6,所以直线OP 的极坐标方程为θ=π6(ρ∈R ).4.已知曲线C 的参数方程为⎩⎪⎨⎪⎧x =sin α,y =cos 2 α,α∈[0,2π),曲线D 的极坐标方程为ρsin(θ+π4)=- 2. (1)将曲线C 的参数方程化为普通方程;(2)曲线C 与曲线D 有无公共点?试说明理由.解析:(1)由⎩⎪⎨⎪⎧x =sin α,y =cos 2α,α∈[0,2π)得x 2+y =1,x ∈[-1,1].(2)由ρsin(θ+π4)=-2得曲线D 的普通方程为x +y +2=0.⎩⎪⎨⎪⎧x +y +2=0,x 2+y =1得x 2-x -3=0.解得x =1±132∉[-1,1],故曲线C 与曲线D 无公共点.5.以平面直角坐标系的原点为极点,以x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系,设曲线C的参数方程为⎩⎨⎧x =2cos α,y =3sin α(α是参数),直线l 的极坐标方程为ρcos ⎝⎛⎭⎫θ+π6=2 3. (1)求直线l 的直角坐标方程和曲线C 的普通方程;(2)设点P 为曲线C 上任意一点,求点P 到直线l 的距离的最大值. 解析:(1)∵直线l 的极坐标方程为 ρcos ⎝⎛⎭⎫θ+π6=23, ∴ρ⎝⎛⎭⎫cos θcos π6-sin θsin π6=23, ∴32x -12y =2 3. 即直线l 的直角坐标方程为3x -y -43=0.由⎩⎪⎨⎪⎧x =2cos α,y =3sin α 得x 24+y 23=1. 即曲线C 的普通方程为x 24+y 23=1.(2)设点P (2cos α,3sin α), 则点P 到直线l 的距离 d =|23cos α-3sin α-43|2=|15cos (α+φ-43)|2,其中tan φ=12.当cos(α+φ)=-1时,d max =15+432,即点P 到直线l 的距离的最大值为15+432. 6.已知圆O 1和圆O 2的极坐标方程分别为ρ=2,ρ2-22ρcos(θ-π4)=2.(1)把圆O 1和圆O 2的极坐标方程化为直角坐标方程; (2)求经过两圆交点的直线的极坐标方程. 解析:(1)由ρ=2知ρ2=4,所以x 2+y 2=4; 因为ρ2-22ρcos(θ-π4)=2,所以ρ2-22ρ(cos θcos π4+sin θ·sin π4)=2.所以x 2+y 2-2x -2y -2=0. (2)将两圆的直角坐标方程相减, 得经过两圆交点的直线方程为x +y =1. 化为极坐标方程为ρcos θ+ρsin θ=1, 即ρsin(θ+π4)=22.7.在直角坐标系xOy 中,以O 为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系.圆C 1,直线C 2的极坐标方程分别为ρ=4sin θ,ρcos ⎝⎛⎭⎫θ-π4=2 2. (1) 求C 1与C 2交点的极坐标;(2)设P 为C 1的圆心,Q 为C 1与C 2交点连线的中点.已知直线PQ 的参数方程为⎩⎪⎨⎪⎧x =t 3+a ,y =b 2t 3+1(t ∈R 为参数),求a ,b 的值. 解析:(1)圆C 1的直角坐标方程为x 2+(y -2)2=4,直线C 2的直角坐标方程为x +y -4=0.解⎩⎪⎨⎪⎧ x 2+(y -2)2=4,x +y -4=0,得⎩⎪⎨⎪⎧x 1=0,y 1=4,⎩⎪⎨⎪⎧x 2=2,y 2=2.所以C 1与C 2交点的极坐标为⎝⎛⎭⎫4,π2,⎝⎛⎭⎫22,π4, 注:极坐标系下点的表示不唯一.(2)由(1)可得,P 点与Q 点的直角坐标分别为(0,2),(1,3).故直线PQ 的直角坐标方程为x -y +2=0,由参数方程可得y =b 2x -ab2+1,所以⎩⎨⎧b2=1,-ab2+1=2,解得a =-1,b =2.8.在平面直角坐标系中,以坐标原点O 为极点,x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系.已知直线l 上两点M ,N 的极坐标分别为(2,0),⎝⎛⎭⎫233,π2,圆C 的参数方程为⎩⎨⎧x =2+2cos θ,y =-3+2sin θ(θ为参数).(1)设P 为线段MN 的中点,求直线OP 的平面直角坐标方程; (2)判断直线l 与圆C 的位置关系.解析:(1)由题意知,M ,N 的平面直角坐标分别为(2,0)⎝⎛⎭⎫0,233.又P 为线段MN 的中点,从而点P 的平面直角坐标为⎝⎛⎭⎫1,33,故直线OP 的平面直角坐标方程为y =33x .(2)因为直线l 上两点M ,N 的平面直角坐标分别为(2,0)⎝⎛⎭⎫0,233,所以直线l 的平面直角坐标方程为3x +3y -23=0.(2)又圆C 的圆心坐标为(2,-3),半径r =2, 圆心到直线l 的距离d =|23-33-23|3+9=32<r ,故直线l 与圆C 相交.第二节 选修4-5 不等式选讲1.已知函数f (x )=|2x -a |+a ,a ∈R ,g (x )=|2x -1|.(1)若当g (x )≤5时,恒有f (x )≤6,求a 的最大值; (2)若当x ∈R 时,恒有f (x )+g (x )≥3,求a 的取值范围. 解析:(1)g (x )≤5⇔|2x -1|≤-5⇔2x -1≤5⇔-2≤x ≤3;f (x )≤6⇔|2x -a |≤6-a ⇔a -6≤2x -a ≤6-a ⇔a -3≤x ≤3. 依题意有,a -3≤-2,a ≤1. 故a 的最大值为1.(2)f (x )+g (x )=|2x -a |+|2x -1|+a ≥|2x -a -2x +1|+a =|a -1|+a , 当且仅当(2x -a )(2x -1)≤0时符号成立.解不等式|a -1|+a ≥3,得a 的取值范围是[2,+∞).2.已知f (x )=|ax +1|(a ∈R ),不等式f (x )≤3的解集为{x |-2≤x ≤1}. (1)求a 的值;(2)若⎪⎪⎪⎪f (x )-2f ⎝⎛⎭⎫x 2≤k 恒成立,求k 的取值范围. 解析:(1)由|ax +1|≤3得-4≤ax ≤2.又f (x )≤3的解集为{x |-2≤x ≤1},所以当a ≤0时,不合题意.当a >0时,-4a ≤x ≤2a ,得a =2.(2)记h (x )=f (x )-2f (x2),则h (x )=⎩⎨⎧1(x ≤-1),-4x -3⎝⎛⎭⎫-1<x <-12,-1(x ≥-12)所以|h (x )|≤1,因此k ≥1.3.已知函数f (x )=|2x +2|+|2x -3|.(1)若∃x 0∈R ,使得不等式f (x 0)<m 成立,求m 的取值范围; (2)求使得不等式f (x )≤|4x -1|成立的x 的取值范围. 解析:(1)∵f (x )=|2x +2|+|2x -3|≥|(2x +2)-(2x -3)|=5,∴∃x 0∈R ,使得不等式f (x 0)<m 成立的m 的取值范围是(5,+∞). (2)∵f (x )=|2x +2|+|2x -3|≥|2x +2+2x -3|=|4x -1|, ∴|2x +2|+|2x -3|≥|4x -1|,当且仅当(2x +2)(2x -3)≥0时取等号, ∴x 的取值范围是(-∞,-1]∪⎣⎡⎭⎫32,+∞. 4.已知函数f (x )=|x -a |.(1)若f (x )≤m 的解集为{x |-1≤x ≤5},求实数a ,m 的值; (2)当a =2且t ≥0时,解关于x 的不等式f (x )+t ≥f (x +2t ).解析:(1)由|x -a |≤m ,得a -m ≤x ≤a +m ,所以⎩⎪⎨⎪⎧ a -m =-1,a +m =5,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,m =3.(2)当a =2时,f (x )=|x -2|,f (x )+t ≥f (x +2t ),即 |x -2+2t |-|x -2|≤t .①当t =0时,不等式①恒成立,即x ∈R ;当t >0时,不等式等价于⎩⎪⎨⎪⎧x <2-2t ,2-2t -x -(2-x )≤t或⎩⎪⎨⎪⎧2-2t ≤x <2,x -2+2t -(2-x )≤t 或⎩⎪⎨⎪⎧x ≥2,x -2+2t -(x -2)≤t ,解得x <2-2t 或2-2t ≤x ≤2-t 2或x ∈∅,即x =2-t 2.综上,当t =0时,原不等式的解集为R ; 当t >0时,原不等式的解集为{x |x ≤2-t2}.5.已知a ,b ,c 为实数,且a +b +c =2m -2,a 2+14b 2+19c 2=1-m .(1)求证:a 2+b 24+19c 2≥(a +b +c )214; (2)求实数m 的取值范围.解析:(1)由柯西不等式得:⎣⎡⎦⎤a 2+⎝⎛⎭⎫12b 2+⎝⎛⎭⎫13c 2·(12+22+32)≥(a +b +c )2, 即⎝⎛⎭⎫a 2+14b 2+19c 2·14≥(a +b +c )2,所以a 2+14b 2+19c 2≥(a +b +c )214,当且仅当|a |=14|b |=19|c |时,取等号. (2)由已知得(a +b +c )2=(2m -2)2,结合(1)的结论可得:14(1-m )≥(2m -2)2,即2m 2+3m -5≤0,所以-52≤m≤1,又a2+14b2+19c2=1-m≥0,所以m≤1,故m的取值范围为-52≤m≤1.6.设a,b,c,d均为正数,且a+b=c+d,证明:(1)若ab>cd,则a+b>c+d;(2)a+b>c+d是|a-b|<|c-d|的充要条件.证明:(1)因为(a+b)2=a+b+2ab,(c+d)2=c+d+2cd,由题设a+b=c+d,ab>cd得(a+b)2>(c+d)2.因为a+b>c+d.(2)①若|a-b|<|c-d|,则(a-b)2<(c-d)2,即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd.因为a+b=c+d,所以ab>cd.由(1)得a+b+c+d,②若a+b>c+d则(a+b)2>(c+d)2,即a+b+2ab>c+d+2cd.因为a+b=c+d,所以ab>cd.于是(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2.因此|a-b|<|c-d|.综上,a+b>c+d是|a-b|<|c-d|的充要条件.7.设f(x)=|x-1|-2|x+1|的最大值为m.(1)求m;(2)若a,b,c∈(0,+∞),a2+2b2+c2=m,求ab+bc的最大值.解析:(1)当x≤-1时,f(x)=3+x≤2;当-1<x<1时,f(x)=-1-3x<2;当x ≥1时,f (x )=-x -3≤-4. 故当x =-1时,f (x )取得最大值m =2.(2)a 2+2b 2+c 2=(a 2+b 2)+(b 2+c 2)≥2ab +2bc =2(ab +bc ), 当且仅当a =b =c =22时,等号成立. 此时,ab +bc 取得最大值1.8.已知函数f (x )=|x -2|+|x -4|的最小值为m ,实数a ,b ,c ,n ,p ,q 满足a 2+b 2+c 2=n 2+p 2+q 2=m .(1)求m 的值;(2)求证:n 4a 2+p 4b 2+q 4c2≥2.解析:(1)f (x )=|x -2|+|x -4|≥|(x -2)-(x -4)|=2,当且仅当2≤x ≤4时,等号成立,故m =2.(2)因为[(n 2a )2+(p 2b )2+(q 2c )2]·(a 2+b 2+c 2)≥(n 2a ·a +p 2b ·b +q 2c ·c )2,即(n 4a 2+p 4b 2+q 4c 2)×2≥(n 2+p 2+q 2)2=4, 所以n 4a 2+p 4b 2+q 4c2≥2.9.已知f (x )=|x +1|+|x -1|,不等式f (x )<4的解集为M . (1)求M ;(2)当a ,b ∈M 时,证明:2|a +b |<|4+ab |. 解析:(1)f (x )=|x +1|+|x -1| =⎩⎪⎨⎪⎧-2x ,x <-1,2,-1≤x ≤1.2x ,x >1,当x <-1时,由-2x <4,得-2<x <-1; 当-1≤x ≤1时,f (x )=2<4,∴-1≤x ≤1; 当x >1时,由2x <4,得1<x <2. ∴M =(-2,2).(2)证明:a ,b ∈M 即-2<a <2,-2<b <2.∵4(a +b )2-(4+ab )2=4(a 2+2ab +b 2)-(16+8ab +a 2b 2)=(a 2-4)·(4-b 2)<0, ∴4(a +b )2<(4+ab )2, ∴2|a +b |<|4+ab |.10.已知二次函数f (x )=x 2+ax +b (a ,b ∈R )的定义域为[-1,1],且|f (x )|的最大值为M . (1)试证明|1+b |≤M ; (2)试证明M ≥12;(3)当M =12时,试求出f (x )的解析式.解析:(1)∵M ≥|f (-1)|=|1-a +b |,M ≥|f (1)|=|1+a +b |,∴2M ≥|1-a +b |+|1+a +b |≥|(1-a +b )+(1+a +b )|=2|1+b |,∴M ≥|1+b |.(2)依题意,M ≥|f (-1)|,M ≥|f (0)|,M ≥|f (1)|,又|f (-1)|=|1-a +b |,|f (1)|=|1+a +b |,|f (0)|=|b |,∴4M ≥|f (-1)|+2|f (0)|+|f (1)|=|1-a +b |+2|b |+|1+a +b |≥|(1-a +b )-2b +(1+a +b )|=2.∴M ≥12.(3)当M =12时,|f (0)|=|b |≤12,-12≤b ≤12.①同理-12≤1+a +b ≤12.②-12≤1-a +b ≤12.③ ②+③得-32≤b ≤-12.④由①④得b =-12,当b =-12时,分别代入②③得⎩⎨⎧-1≤a ≤0,0≤a ≤1⇒a =0,因此f (x )=x 2-12. 11.已知函数f (x )=|2x +1|+|2x -3|.(1)若关于x 的不等式f (x )<|1-2a |的解集不是空集,求实数a 的取值范围; (2)若关于t 的一元二次方程t 2+26t +f (m )=0有实根,求实数m 的取值范围. 解析:(1)∵f (x )=|2x +1|+|2x -3|≥|(2x +1)-(2x -3)|=4,∴|1-2a |>4, ∴a <-32或a >52,∴实数a 的取值范围为⎝⎛⎭⎫-∞,-32∪⎝⎛⎭⎫52,+∞. (2)Δ=24-4(|2m +1|+|2m -3|)≥0.即|2m +1|+|2m -3|≤6,∴不等式等价于⎩⎪⎨⎪⎧ m >32,(2m +1)+(2m -3)≤6或 ⎩⎪⎨⎪⎧ -12≤m ≤32,(2m +1)-(2m -3)≤6或 ⎩⎪⎨⎪⎧m <-12,-(2m +1)-(2m -3)≤6.∴32<m ≤2或-12≤m ≤32或-1≤m <-12, ∴实数m 的取值范围是[-1,2].12.已知函数f (x )=|3x +2|.(1)解不等式f (x )<4-|x -1|;(2)已知m +n =1(m ,n >0),若|x -a |-f (x )≤1m +1n(a >0)恒成立,求实数a 的取值范围. 解析:(1)不等式f (x )<4-|x -1|.即|3x +2|+|x -1|<4.当x <-23时,即-3x -2-x +1<4, 解得-54<x <-23: 当-23≤x ≤1时,即3x +2-x +1<4, 解得-23≤x ≤12; 当x >1时,即3x +1+x -1<4,无解.综上所述,x ∈⎝⎛⎭⎫-54,12.(2)1m +1n =⎝⎛⎭⎫1m +1n (m +n )=1+1+n m +m n≥4, 令g (x )=|x -a |-f (x )=|x -a |-|3x +2|=⎩⎨⎧2x +2+a ,x <-23,-4x -2+a ,-23≤x ≤a ,-2x -2-a ,x >a .∴x =-23时,g (x )max =23+a ,要使不等式恒成立,只需g (x )max =23+a ≤4,即0<a ≤103.。

高中数学选修1-1知识点总结及考试题(含答案)

高中数学选修1-1知识点总结第一章:逻辑语 1.四种命题的形式原命题:若 p 则 q 逆命题:若 q 则 p 否命题:若 ¬p 则 ¬q 逆否命题:若¬q 则¬p 结论:互为逆否的两个命题是等价的(1)原命题与逆否命题同真假(2)原命题的逆命题与否命题同真假 2.充分条件与必要条件:若 ,则称p 是q 的充分条件,q 是p 的必要条件 3. 充要条件:(3)若 且 ,则称p 是q 的必要不充分条件。

判别步骤:①找出p 和q ② 考察 p 能否推出q 和 q 能否推出 p判别技巧:推不出的一定能举反例 4.含逻辑联结词“且”“或”的命题真假的判断:确定形式→判断真假①判断p 且q 的真假:一假必假 ②判断p 或q 的真假:一真必真 ③p 与﹁q 的真假相反 5.全称命题 的否定是 特称命题 的否定是 第二章:圆锥曲线方程(一)、椭圆(1)定义:平面内一个动点到两个定点F 1、F 2的距离之和等于常数(大于|F 1F 2|),这个动点的轨迹叫椭圆(这两个定点叫焦点).22,y x 项中哪个分母大,焦点就在哪一条轴上。

焦点的位置 焦点在x 轴上 焦点在y 轴上图形标准方程 ()222210x y a b a b +=>> ()222210y x a b a b +=>> 范围a x a -≤≤且b y b -≤≤ b x b -≤≤且a y a -≤≤ 顶点 ()1,0a A -、()2,0a A()10,b B -、()20,b B ()10,a A -、()20,a A ()1,0b B -、()2,0b B 轴长 长轴的长=2a 短轴的长=2b焦点 ()1,0F c -、()2,0F c()10,F c -、()20,F c焦距()222122F F c c a b ==-p q ⇒q p ⇒p q ⇒q p ⇒q p ⇒(1)若 且,则称p 是q 的充分必要条件,简称充要条件。

高考文科数学集合专题讲解及高考真题精选(含答案)

集合、简易逻辑(1)集合的概念集合中的元素具有确定性、互异性和无序性. (2)常用数集及其记法N 表示自然数集,N*或N +表示正整数集,Z 表示整数集,Q 表示有理数集,R 表示实数集.(3)集合与元素间的关系对象a 与集合M 的关系是a M ∈,或者a M ∉,两者必居其一. (4)集合的表示法①自然语言法:用文字叙述的形式来描述集合.②列举法:把集合中的元素一一列举出来,写在大括号内表示集合. ③描述法:{x |x 具有的性质},其中x 为集合的代表元素. ④图示法:用数轴或韦恩图来表示集合. (5)集合的分类①含有有限个元素的集合叫做有限集.②含有无限个元素的集合叫做无限集.③不含有任何元素的集合叫做空集(∅).【1.1.2】集合间的基本关系(6)子集、真子集、集合相等 名称记号意义性质示意图子集B A ⊆(或)A B ⊇A 中的任一元素都属于B(1)A ⊆A(2)A ∅⊆(3)若B A ⊆且B C ⊆,则A C ⊆ (4)若B A ⊆且B A ⊆,则A B =A(B)或B A真子集A ≠⊂B(或B ≠⊃A )B A ⊆,且B 中至少有一元素不属于A(1)A ≠∅⊂(A 为非空子集)(2)若A B ≠⊂且B C ≠⊂,则A C ≠⊂B A集合 相等A B =A 中的任一元素都属于B ,B 中的任一元素都属于A(1)A ⊆B (2)B ⊆AA(B)(7)已知集合A 有(1)n n ≥个元素,则它有2n 个子集,它有21n -个真子集,它有21n -个非空子集,它有22n -非空真子集.集合的基本运算1. 集合运算:交、并、补.{|,}{|}{,}A B x x A x B A B x x A x B A x U x A ⇔∈∈⇔∈∈⇔∈∉U 交:且并:或补:且C 2. 主要性质和运算律 (1) 包含关系:,,,,,;,;,.U A A A A U A U A B B C A C A B A A B B A B A A B B ⊆Φ⊆⊆⊆⊆⊆⇒⊆⊆⊆⊇⊇C原命题若p 则q 否命题若┐p 则┐q 逆命题若q 则p 逆否命题若┐q 则┐p 互为逆否互逆否互为逆否互互逆否互(2) 等价关系:U A B A B A A B B AB U ⊆⇔=⇔=⇔=C (3) 集合的运算律:交换律:.;A B B A A B B A ==结合律:)()();()(C B A C B A C B A C B A == 分配律:.)()()();()()(C A B A C B A C A B A C B A == 0-1律:,,,A A A U A A U A U Φ=ΦΦ===等幂律:.,A A A A A A ==求补律:A ∩C U A =φ A ∪C U A =U C U U =φ C U φ=U反演律:C U (A ∩B)= (C U A )∪(C U B ) C U (A ∪B)= (C U A )∩(C U B )简易逻辑1、命题的定义:可以判断真假的语句叫做命题。

人教版高中数学【选修1-1】[重点题型巩固练习]_导数的综合应用题(提高)(文)

人教版高中数学选修1-1知识点梳理重点题型(常考知识点)巩固练习【巩固练习】 一、选择题 1.已知函数()x f y =的导函数()x f y '=的图像如下,则(A.函数()x f 有1个极大值点,1个极小值点.B.函数()x f 有2个极大值点,2个极小值点.C.函数()x f 有3个极大值点,1个极小值点D.函数()x f 有1个极大值点,3个极小值点2. 已知点P 在曲线41xy e =+上,α为曲线在点P 处的切线的倾斜角,则α的取值范围是( ) A . [0,4π) B.[,)42ππ C. 3(,]24ππ D. 3[,)4ππ3.函数y =2x 3-3x 2-12x +5在[0,3]上的最大值和最小值分别是( )A .5,-15B .5,4C .-4,-15D .5,-164.若a >0,b >0,且函数f (x )=4x 3-ax 2-2bx +2在x =1处有极值,则ab 的最大值等于( ).A .2B .3C .6D .95.已知某生产厂家的年利润y (单位:万元)与年产量x (单位:万件)的函数关系式为y =-13x 3+81x -234,则使该生产厂家获取最大的年利润的年产量为( ) A .13万件 B .11万件 C .9万件D .7万件6.曲线4()2f x x =上的点到直线1y x =--的距离的最小值为( )A.B.2 C.3 D. 7.已知f (x )=x 3+bx 2+cx +d 在区间[-1,2]上是减函数,那么b +c ( )A .有最大值152 B .有最大值-152C .有最小值152D .有最小值-152二、填空题 8.函数()ln xf x x=的单调递减区间是_ _____. 9.曲线3()3f x x x =+-在0p 处的切线平行于直线41y x =-,则0p 点的坐标为_ _____.10. 函数32()3f x x a x a =-+(0a >)的极大值为正数,极小值为负数,则a 的取值范围 。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(a bi)(c di) bd bc ad (z ≠0) ; ac 2 i (c di)(c di) c2 d 2 c2 d 2

3.几个重要的结论: (1) (1 i) 2 2i ;⑷ 1 i i; 1 i i; 1 i 1 i 4n 4 n 1 i, i 4n2 1, i 4n3 i ; i 4n i 4n1 i 4 2 i 4n 3 0; (2) i 性质:T=4; i 1, i (3) z 1 z z 1 z 4.运算律: (1) z z z

焦点在 y 轴上

图形

标准方程 范围 顶点 轴长 焦点 焦距 对称性 离心率

x2 y 2 1 a b 0 a 2 b2 a x a 且 b y b

y 2 x2 1 a b 0 a 2 b2 b x b 且 a y a

1 a, 0 、 2 a, 0 1 0, b 、 2 0, b F1 c, 0 、 F2 c, 0

f x f x g x f x g x g x 0 2 g x 3 g x .

1 如果在 x0 附近的左侧 f x 0 ,右侧 f x 0 ,那么 f x0 是极大值; 2 如果在 x0 附近的左侧 f x 0 ,右侧 f x 0 ,那么 f x0 是极小值. 8、求函数 y f x 在 a, b 上的最大值与最小值的步骤是: 1 求函数 y f x 在 a, b 内的极值; 2 将函数 y f x 的各极值与端点处的函数值 f a , f b 比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最

y p 2

p F 0, 2

y p 2

准线方程 离心率 范围

e 1 x0 x0

y0 y0

8、过抛物线的焦点作垂直于对称轴且交抛物线于 、 两点的线段 ,称为抛物线的“通径” ,即 2 p . 9、焦半径公式: 若点 x0 , y0 在抛物线 y 2 px p 0 上,焦点为 F ,则 F x0

2

p ; 2

若点 x0 , y0 在抛物线 x 2 py p 0 上,焦点为 F ,则 F y0

2

p ; 2

1、函数 f x

2、导数定义: f x 在点 x 0 处的导数记作 y

从 x1 到 x2 的平均变化率: f x2 f x1 x2 x1

y 2 2 px

y 2 2 px

x 2 2 py

x 2 2 py

p 0

p 0

p 0

p 0

图形 顶点 对称轴

0, 0

x轴

p F ,0 2

x p 2

y轴

焦点

p F ,0 ຫໍສະໝຸດ 2 x p 2p F 0, 2

小值. 9、导数在实际问题中的应用:最优化问题。 第四部分 复数 1.概念: 2 (1) z=a+bi∈R b=0 (a,b∈R) z= z z ≥0; (2) z=a+bi 是虚数 b≠0(a,b∈R); 2 (3) z=a+bi 是纯虚数 a=0 且 b≠0(a,b∈R) z+ z =0(z≠0) z <0; (4) a+bi=c+di a=c 且 c=d(a,b,c,d∈R); 2.复数的代数形式及其运算:设 z1= a + bi , z2 = c + di (a,b,c,d∈R),则: (1) z 1±z2 = (a + b)± (c + d)i; (2) z1.z2 = (a+bi)·(c+di)=(ac-bd)+ (ad+bc)i; (3) z1÷z2 =

x x0

第三部分 导数及其应用

f ( x0 ) lim

x 0

3、函数 y f x 在点 x0 处的导数的几何意义是曲线 4、常见函数的导数公式: ① C 0 ;② ( x ) nx

'

n ' x ' x n 1 x '

y f x

f ( x0 x) f ( x0 ) ; . x

选修 1-1,1-2 知识点 第一部分 简单逻辑用语 1、命题:用语言、符号或式子表达的,可以判断真假的陈述句. 真命题:判断为真的语句.假命题:判断为假的语句. 2、 “若 p ,则 q ”形式的命题中的 p 称为命题的条件, q 称为命题的结论.

3、原命题: “若 p ,则 q ” 逆命题: “若 q ,则 p ” 否命题: “若 p ,则 q ” 逆否命题: “若 q ,则 p ” 4、四种命题的真假性之间的关系: (1)两个命题互为逆否命题,它们有相同的真假性; (2)两个命题为互逆命题或互否命题,它们的真假性没有关系. 5、若 p q ,则 p 是 q 的充分条件, q 是 p 的必要条件. 若 p q ,则 p 是 q 的充要条件(充分必要条件) . 利用集合间的包含关系: 例如:若 A B ,则 A 是 B 的充分条件或 B 是 A 的必要条件;若 A=B,则 A 是 B 的充 要条件; 6、逻辑联结词:⑴且(and) :命题形式 p q ;⑵或(or) :命题形式 p q ; ⑶非(not) :命题形式 p .

F1 0, c 、 F2 0, c

关于 x 轴、 y 轴对称,关于原点中心对称

y

b x a

y

a x b

5、实轴和虚轴等长的双曲线称为等轴双曲线. 6、平面内与一个定点 F 和一条定直线 l 的距离相等的点的轨迹称为抛物线.定点 F 称为抛物线的焦点, 定直线 l 称为抛物线的准线. 7、抛物线的几何性质: 标准方程

在点

'

x0 , f x0

处的切线的斜率.

;

x

③ (sin x) cos x ;④ (cos x) sin x ;

'

⑤ (a ) a ln a ;⑥ (e ) e ; 5、导数运算法则:

⑦ (log a x)

'

1 1 ' ;⑧ (ln x) x ln a x

m n

1 。 z

m n

; (2)( z m ) n z mn ; (3)( z1 z 2 ) m z1 z 2 (m, n N );

z1 z ) 1 ;⑷ z z 。 z2 z2

z2 | z2 |

m

m

5.共轭的性质:⑴ ( z1 z 2 ) z1 z 2 ;⑵ z1 z 2 z1 z 2 ;⑶ (

n

i

x)( y i y )

n

( xi x ) 2 ( y i y ) 2

i 1

注:⑴ r >0 时,变量 x, y 正相关; r <0 时,变量 x, y 负相关; ⑵① | r | 越接近于 1,两个变量的线性相关性越强;② | r | 接近于 0 时,两个变量之间几乎不存在线性相关关 系。 3.回归分析中回归效果的判定: ⑴总偏差平方和: ( yi y ) 2 ⑵残差:ei yi yi ; ⑶残差平方和: ( yi yi ) 2 ; ⑷回归平方和:

1 a, 0 、 2 a, 0 F1 c, 0 、 F2 c, 0

虚轴的长 2b

1 0, a 、 2 0, a

实轴的长 2a

F1F2 2c c 2 a 2 b2

e c b2 1 2 e 1 a a

i 1

i 1

n

n

(y

i 1

n

i

y) 2

-

( yi yi )

i 1

n

2

;⑸相关指数

R 1

2

(y (y

i 1 i 1 n

n

i

yi ) 2 yi ) 2

。

i

注:① R 得知越大,说明残差平方和越小,则模型拟合效果越好; ② R 越接近于 1, ,则回归效果越好。 4.独立性检验(分类变量关系) : 随机变量 K 越大,说明两个分类变量,关系越强,反之,越弱。 第六部分 推理与证明 一.推理: ⑴合情推理:归纳推理和类比推理都是根据已有事实,经过观察、分析、比较、联想,在进行归纳、类比,然后提 出猜想的推理,我们把它们称为合情推理。 ①归纳推理:由某类食物的部分对象具有某些特征,推出该类事物的全部对象都具有这些特征的推理,或者有个别 事实概括出一般结论的推理,称为归纳推理,简称归纳。 注:归纳推理是由部分到整体,由个别到一般的推理。 ②类比推理:由两类对象具有类似和其中一类对象的某些已知特征,推出另一类对象也具有这些特征的推理,称为 类比推理,简称类比。 注:类比推理是特殊到特殊的推理。 ⑵演绎推理:从一般的原理出发,推出某个特殊情况下的结论,这种推理叫演绎推理。 注:演绎推理是由一般到特殊的推理。 “三段论”是演绎推理的一般模式,包括:⑴大前提---------已知的一般结论;⑵小前提---------所研究的特殊 情况;⑶结 论---------根据一般原理,对特殊情况得出的判断。 二.证明 ⒈直接证明 ⑴综合法 一般地,利用已知条件和某些数学定义、定理、公理等,经过一系列的推理论证,最后推导出所要证明的结论成立, 这种证明方法叫做综合法。综合法又叫顺推法或由因导果法。 ⑵分析法 一般地,从要证明的结论出发,逐步寻求使它成立的充分条件,直至最后,把要证明的结论归结为判定一个明显成 立的条件(已知条件、定义、定理、公理等) ,这种证明的方法叫分析法。分析法又叫逆推证法或执果索因法。 2.间接证明------反证法 一般地,假设原命题不成立,经过正确的推理,最后得出矛盾,因此说明假设错误,从而证明原命题成立,这种证 明方法叫反证法。