人教版初中语文文言文“之”字的用法。

【人教版】八年级语文下册文言文阅读训练专题《庄子与惠子游于濠梁之上》含答案

5 庄子与惠子游于濠梁之上课内精读阅读下面的文章,回答问题。

庄子与惠子游于濠梁之上庄子与惠子游于濠梁之上。

庄子曰:“鲦鱼出游从容,是鱼之乐也。

”惠子曰:“子非鱼,安知鱼之乐?”庄子曰:“子非我,安知我不知鱼之乐?”惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”庄子曰:“请循其本。

子曰‘汝安知鱼乐’云者,既已知吾知之而问我,我知之濠上也。

”1.解释下列句子中加点的词。

(1)鲦鱼出游从容..( )(2)请循其本.( )(3)既.已知吾知之而问我( )(4)我非子,固.不知子矣( )2.下列各项中“之”字的用法与例句不同的一项是( )例句:我知之濠上也。

A.国人道之.B.以我酌油知之.C.何陋之.有 D.择其善者而从之.3.下列句子中“与”的意思与其他三项不同的一项是( ) A.庄子与.惠子游于濠梁之上 B.年与.时驰C.陈太丘与.友期行 D.与.朋友交而不信乎4.用“/”给下面的句子断句。

(限断一处)(1)庄子与惠子游于濠梁之上。

(2)安知鱼之乐?(3)我知之濠上也。

5.用现代汉语翻译下面的句子。

(1)庄子与惠子游于濠梁之上。

________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________(2)惠子曰:“我非子,固不知子矣;子固非鱼也,子之不知鱼之乐,全矣!”________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________6.庄子始终坚持“出游从容”的鱼儿很快乐,表现了他怎样的心境?________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________7.从《庄子与惠子游于濠梁之上》这则故事看,惠子觉得每个人无论如何都不会知道他人的心理状态。

文言文“之”字的用法 初中九年级语文教案教学设计教学反思 人教版

教师姓名邓秀琴单位名称喀什市第二十八中学填写时间2020年8月学科初中语文年级/册九年级教材版本人教版课题名称文言文中“之”字的用法难点名称文言文中“之”字的用法难点分析从知识角度分析为什么难“之”字在文言文中出现的频率比较高,用法比较多,学生容易混淆。

从学生角度分析为什么难由于判定“之”的用法有时需要根据句子成分来判定,很多学生不会分析句子成分,所以判定不出来。

难点教学方法通过例句的讲解,细致的分析句子成分,帮助学生理解。

讲练结合。

教学环节教学过程导入文言文“之”字的用法,在初中文言文中出现的频率比较高,也是经常考到的一个虚词,所以掌握“之”字的用法就比较重要,那么今天我们就一起看看“之”字有哪些作用。

知识讲解(难点突破)一、出示“之”字的七种用法1、用作代词2、用作动词3、用作结构助词。

相当于“的”4、用于主语和谓语之间,起取消句子独立性作用,不译5、放于句子中起调节音节、舒缓语气的作用6、宾语前置的标志二、结合具体例句讲解“之”字的用法1、用作代词代词(1)人称代词 “我”“他”“他们”“它”“她”例如:求之下流,固颠《河中石兽》之:代词,石兽 “它”(2)指示代词 “这”“这样”“那” “那样”等例如:见其发矢十中八九,但微颔之 《卖油翁》之:此,指陈尧咨射箭十中八九这一情况。

2、用作动词 相当于:“到”“往”“去”例如:已而之细柳军 《周亚夫军细柳》之:动词 “到”“去”3、用作结构助词。

相当于“的”例如:小大 之 狱,虽不能察,必以情。

《曹刿论战》之:结构助词 的格式:定语+之+中心语4、用于主语和谓语之间,起取消句子独立性作用,不译例如:予独爱莲之出淤泥而不染”。

(《爱莲说》)之:主语和谓语之间,起取消句子独立性作用,不译格式:主语+之+谓语5、放于句子中起调节音节、舒缓语气的作用例如:久之,目似瞑,意暇甚。

《狼》之:起调节音节的作用注:用在形容词、副词或者某些动词的末尾,或者在三个字之间,使之凑成四个字,起末尾调节音节的作用6、宾语前置的标志例如:孔子云:“何陋之有?”《陋室铭》正确语序:孔子云:“有何陋之?”之:宾语前置的标志格式:宾语+之+谓语7、定语后置的标志例如:马之千里者。

人教版初中语文常见文言文虚词用法整理

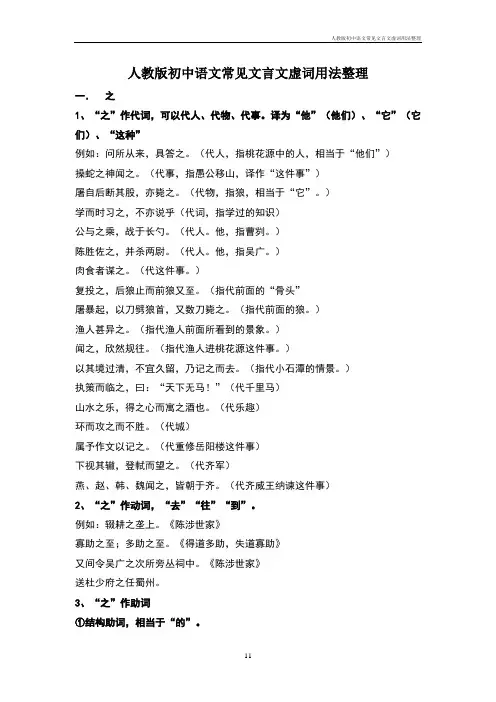

人教版初中语文常见文言文虚词用法整理一.之1、“之”作代词,可以代人、代物、代事。

译为“他”(他们)、“它”(它们)、“这种”例如:问所从来,具答之。

(代人,指桃花源中的人,相当于“他们”)操蛇之神闻之。

(代事,指愚公移山,译作“这件事”)屠自后断其股,亦毙之。

(代物,指狼,相当于“它”。

)学而时习之,不亦说乎(代词,指学过的知识)公与之乘,战于长勺。

(代人。

他,指曹刿。

)陈胜佐之,并杀两尉。

(代人。

他,指吴广。

)肉食者谋之。

(代这件事。

)复投之,后狼止而前狼又至。

(指代前面的“骨头”屠暴起,以刀劈狼首,又数刀毙之。

(指代前面的狼。

)渔人甚异之。

(指代渔人前面所看到的景象。

)闻之,欣然规往。

(指代渔人进桃花源这件事。

)以其境过清,不宜久留,乃记之而去。

(指代小石潭的情景。

)执策而临之,曰:“天下无马!”(代千里马)山水之乐,得之心而寓之酒也。

(代乐趣)环而攻之而不胜。

(代城)属予作文以记之。

(代重修岳阳楼这件事)下视其辙,登軾而望之。

(代齐军)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

(代齐威王纳谏这件事)2、“之”作动词,“去”“往”“到”。

例如:辍耕之垄上。

《陈涉世家》寡助之至;多助之至。

《得道多助,失道寡助》又间令吴广之次所旁丛祠中。

《陈涉世家》送杜少府之任蜀州。

3、“之”作助词①结构助词,相当于“的”。

例如:故时有物外之趣。

(《童趣》)于厅事之东北角。

(林嗣环《口技》)水陆草木之花。

(周敦颐《爱莲说》)明有奇巧人……能以径寸之木。

(《核舟记》)予尝求古仁人之心。

《岳阳楼记》小大之狱,虽不能察,必以情。

《曹刿论战》燕雀安知鸿鹄之志哉《陈涉世家》朝廷之臣莫不畏王。

《邹忌讽齐王纳谏》②用于主谓之间,起到取消句子独立性的作用,不译。

例如:予独爱莲之出淤泥而不染。

《爱莲说》无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

《陋室铭》臣以王吏之攻宋《公输》孤之有孔明,犹鱼之有水也。

《隆中对》大道之行也,天下为公。

《大道之行也》夫专诸之刺王僚也。

人教版八年级(下)语文文言文习题及答案

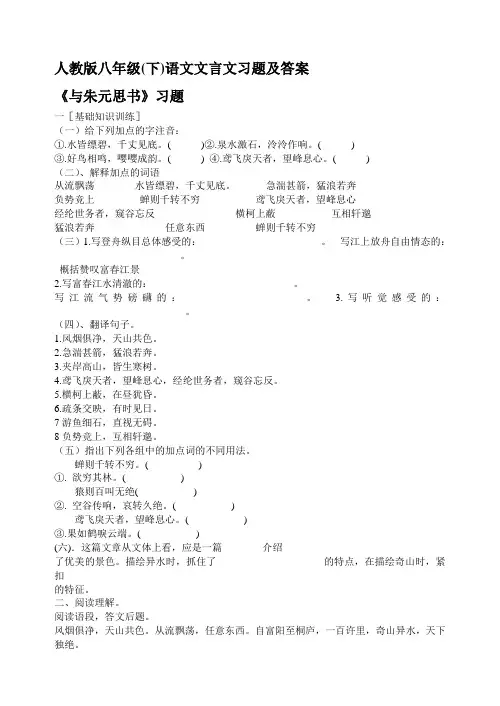

人教版八年级(下)语文文言文习题及答案《与朱元思书》习题一[基础知识训练](一)给下列加点的字注音:①.水皆缥碧,千丈见底。

( )②.泉水激石,泠泠作响。

( )③.好鸟相鸣,嘤嘤成韵。

( ) ④.鸢飞戾天者,望峰息心。

( )(二)、解释加点的词语从流飘荡水皆缥碧,千丈见底。

急湍甚箭,猛浪若奔负势竞上蝉则千转不穷鸢飞戾天者,望峰息心经纶世务者,窥谷忘反横柯上蔽互相轩邈猛浪若奔任意东西蝉则千转不穷(三)1.写登舟纵目总体感受的:________________________。

写江上放舟自由情态的:_________________________。

概括赞叹富春江景___________________________2.写富春江水清澈的:____________________________。

写江流气势磅礴的:_______________________。

3.写听觉感受的:__________________________。

(四)、翻译句子。

1.风烟俱净,天山共色。

2.急湍甚箭,猛浪若奔。

3.夹岸高山,皆生寒树。

4.鸢飞戾天者,望峰息心,经纶世务者,窥谷忘反。

5.横柯上蔽,在昼犹昏。

6.疏条交映,有时见日。

7游鱼细石,直视无碍。

8负势竞上,互相轩邈。

(五)指出下列各组中的加点词的不同用法。

蝉则千转不穷。

( )①. 欲穷其林。

( )猿则百叫无绝( )②. 空谷传响,哀转久绝。

( )鸢飞戾天者,望峰息心。

( )③.果如鹤唳云端。

( )(六).这篇文章从文体上看,应是一篇介绍了优美的景色。

描绘异水时,抓住了的特点,在描绘奇山时,紧扣的特征。

二、阅读理解。

阅读语段,答文后题。

风烟俱净,天山共色。

从流飘荡,任意东西。

自富阳至桐庐,一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。

游鱼细石,直视无碍。

急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。

泉水激石,泠泠作响,好鸟相鸣,嘤嘤成韵。

之字的用法

一、“之” 作代词用: (一)作第三人称代词,一般用在动词后作宾语。这时,所指 代的对象大都出现在上下文中。可译为“我、他(它)、他 (它)们”等,或将所代的对象直接译出。有时也可不译。

(二)用于主谓之间取消句子独立性,不译。

1、予独爱莲之出淤泥而不染。(周敦颐《爱莲说》) 2、无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(刘禹锡《陋室 铭》)

3、大道之行也。(《大道之行也》礼记)

格式:主语(名词/代词)+之+谓语(动词/形容词)

(三)起凑足音节作用。无实义,可不译。 1、一般用在表示时间的副词后,表示时间持 续的状态。

怅恨久之。(《陈涉世家》)

2、用在不及物动词后起协调音节、舒缓语气 作用。

公将鼓之。(《曹刿论战》)

谢 谢 大 家!

执策而临之,曰:“天下无马。”(《马说》)

(二)指示代词 相当于现代汉语“这”、“这样”“这事”、“那”、“那样” 等。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之。(陱渊明《桃花源记》)

格式:动词+之

二、“之”作动词用 翻译为“到……去”或“往”、“到” 例句:

1、(陈涉)辍耕之垄上。(《陈涉世家》)

2、杜少府之任蜀州

3、又间令吴广之次所旁丛祠中。(《史记陈涉世家》)

格式:人名或人称代词(有时省略)+之+地名或 表示地方的名词

三、“之”作助词用 (一)结构助词“的”

1、览物之情,得无异乎?——范仲淹《岳阳楼记》 2、水陆草木之花。——周敦颐《爱莲说》 3、小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》)

格式:名词(或形容词)+之+名词。

新人教版语文七年级上册文言文知识点总结

《世说新语》两则1.通假字尊君在不.(“不”同“否”,句末语气词,表询问。

)2.一词多义元方时.年七岁(当时)学而时.习之(时常)3.古今异义太丘舍.去(古义:离开;今义:前往)与儿女..讲论文义(古义:对子侄辈的统称;今义:儿子和女儿)陈太丘与友期.行(古义:约定;今义:日期)元方时年七岁,门外戏.(古义:玩耍;今义:戏剧,杂技)下车引.之(古义:拉;今义:引导)元方入门不顾.(古义:回头看;今义:照顾或顾客)4.词类活用友人惭.(形容词用作动词,感到惭愧)5.文言句式即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

(判断句)白雪纷纷何所似?(倒装句,宾语前置)过中不至,太丘舍去,去后乃至。

(省略句,省略主语)6.字音字形谢太傅.(fù)谢道韫.(yùn)陈寔.(shí)尊君在不.(fǒu)7.重难词语谢太傅寒雪日内集..(家庭聚会)俄而..雪骤(不久,一会儿)公欣然..曰(愉快的样子)差.可拟.(差,大致、差不多;拟,相比)未若柳絮因.风起(凭借)陈太丘与友期.行(约定)太丘舍去.(离开)去后乃至..(乃,才;至,到)相委.而去(丢下,舍弃)下车引.之(拉)元方入门不顾.(回头看)8.文章主旨《咏雪》写了晋朝著名文学世家谢安家里的一个生活故事,表现了谢道韫的文学才华,勾画了古人家庭教育、家庭生活的画面。

《陈太丘与友期》讲述了七岁儿童陈元方的故事,表现出陈元方小小年纪即明白事理、落落大方的品质,同时也侧面告诫人们做事要讲诚信。

9.咏雪诗积累白雪却嫌春色晚,故穿庭树作飞花。

——【唐】韩愈《春雪》忽如一夜春风来,千树万树梨花开。

——【唐】岑参《白雪歌送武判官归京》燕山雪花大如席,片片吹落轩辕台。

——【唐】李白《北风行》《论语》十二章1.通假字不亦说.乎(“说”通“悦”,愉快)吾十有.五而志于学(“有”通“又”,用在整数与零数之间)2.一词多义人不知.而不愠(动词,了解)温故而知.新(动词,得到)学而时习之.(代词,学到的东西)知之.者不如好之者(代词,它。

人教版中考语文一轮复习:文言文阅读(五)

人教版中考语文一轮复习:文言文阅读(五)一、文言文阅读1.阅读文言文,回答问题。

愚公移山太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。

北山愚公者,年且九十,面山而居。

惩山北之塞,出入之迂也。

聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”杂然相许。

其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。

”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。

邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

寒暑易节,始一反焉。

河曲智叟笑而止之曰:“甚矣,汝之不惠。

以残年余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何?”北山愚公长息曰:“汝心之固,固不可彻,曾不若孀妻弱子。

虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”河曲智叟亡以应。

操蛇之神闻之,惧其不已也,告之于帝。

帝感其诚,命夸娥氏二子负二山,一厝朔东,一厝雍南。

自此,冀之南,汉之阴,无陇断焉。

(1)解释下列划线词语在句子中的意思。

①出入之迂也②甚矣,汝之不惠③虽我之死,有子存焉(2)把下列句子翻译成现代汉语。

①曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?②汝心之固,固不可彻。

(3)选出对文章内容分析不正确的一项是()A.愚公之妻“献疑”,智叟“笑而止之”,这可看出两人都坚决反对愚公移山。

B.“邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。

”既表明愚公的事业受到众人的拥护,也是为了和下文的智叟形成强烈的对比,加强了讽刺的艺术效果。

C.文章运用了对比和衬托的写作手法来突出人物形象。

D.文章通过愚公移山的故事,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚强毅力。

2.阅读下文,回答问题(乙)晋平公问于祁黄羊曰:“南阳无令,其谁可而为之?”祁黄羊对曰:“解狐可。

”平公曰:“解狐非子之仇耶?”曰:“君问可,非问臣之仇也。

”平公曰:“善。

”遂用之,国人称善焉。

居有间,平公又问祁黄羊曰:“国无尉,其谁可而为之?”对曰:“午可。

人教版语文初中七年级下册知识讲解,巩固练习(教学资料,补习资料):第08课 木兰诗(第02课时)

知识1.解释下列句中加点的词。

(1)当户理红妆..()(2)著.我旧时裳()(3)朔.气传金柝()(4)雌兔眼迷离..()2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)策勋十二转,赏赐百千强。

(2)双兔傍地走,安能辨我是雄雌?3.品味文中“开”“坐”“脱”“著”“理”“帖”这六个动词的表达作用。

4.主旨归纳。

这首诗通过叙述木兰女扮男装,代父从军,在战场上建立功勋却谢绝赏赐,请求回家团聚的故事,热情地赞扬了木兰热爱国家、不慕名利、深明大义的优良品格,体现了中华民族勤劳勇敢、机智刚毅的优秀品质。

参考答案(2)雄雌两只兔子一起并排着跑,怎么能分辨出哪个是雄兔,哪个是雌兔呢?3.“开”“坐”“脱”“著”“理”“贴”这六个词表达了木兰多年女扮男装之后终于可以还原女儿身时重点1.“不闻机杼声,唯闻女叹息”运用了什么手法?有什么作用?这两句诗运用了设悬念的手法。

木兰停止织布,连声叹息。

她在叹息什么呢?设置悬念,引发读者的好奇心,同时很自然地引出下文的叙述。

2.“问女何所思,问女何所忆”运用了什么手法?有什么作用?这两句诗以设问的方式引出木兰愁闷的原因。

与后面的“女亦无所思,女亦无所忆”形成一问一答的格式。

这一问一答充分体现了本诗作为民歌的特点——朴实自然。

“思”“忆”反复出现,反映了木兰决定代父从军前焦虑不安的心理活动。

3.“昨夜见军帖”“军书十二卷”隐含了什么信息?“军帖”夜传,军书有“十二卷”,表明军情紧急,渲染了紧张的气氛。

同时也为下文木兰代父从军做了铺垫4.本诗的详略是怎么安排的?作者为什么这么安排?这首诗内容安排有详有略,详略得当。

详写了木兰从军的缘由、出征前的准备、征途中的艰辛与思亲、凯旋辞官、与亲人团聚的场面等,略写了木兰从军十几年的战争生活。

这样处理,意在突出木兰勇于担当、孝敬父母的品质,她的英勇善战和女儿情怀,使其形象更加饱满。

同时也寄托着作者渴望和平的美好愿望。

5.从木兰的身上,我们应该汲取哪些积极力量?木兰是一个娉娉袅袅的女子,也是一个勇敢刚毅的战士。

江苏省扬州市江都区宜陵中学初中语文教学论文 过江千尺浪,入竹万竿斜——从“之”字用法新说看中学文言文

过江千尺浪,入竹万竿斜——从“之”字用法新说看中学文言文教学新变化摘要文言文教学在新教材中出现了新的变化,从“之”字的虚词的用法被简化可以看出教学的重点由过去的重语法转向重语感,这将会更有利于培养学生学文言文的兴趣和能力,更有利于传统文化的传承和发扬。

关键词文言文虚词“之”语感传承和发扬又一次站在了全新的语文课本前面,心中的无奈淹没了新鲜感。

或许是“幸运”,从走上讲台至今并不悠久的“历史”中,我经历了四次课改:第一届教的是部编教材,三年后第二届正赶上省编教材试用本的推广,接着则是修改后的浙江省编教材,所以当新课标下的人教版新教材拿到手中的时候,又要“爬山坡”适应新教材的疲惫荡涤了我对新生事物一贯的好感,“昨夜西风凋碧树。

独上高楼,望尽天涯路”,困惑和迷惘带着他们的新生儿——“焦虑”来到我的身边。

为伊消得人憔悴,衣带渐宽怎不悔?对新教材的抱怨、指责使自己的教学始终笼罩在阴霾之下,直至在八年级上册中看到了对文言虚词‘之”的用法的说明,犹如一阵清风,为我吹散了云雾,使晴光初现。

在八上第22课《短文两篇》的课后练习三中,有这样一段文字:“‘之’有时相当于‘他(她、它)’,‘这、那’;有时相当于‘的’;有时却只有表示语气的作用,没有实际意义---这后一种用法往往凭语感就可以察觉到。

”(1)在教参的《练习说明》中把“予独爱莲之出淤泥而不染”(《爱莲说》)、“无丝竹之乱耳、无案牍之劳形”、“孔子云:何陋之有”(《陋室铭》)这前三个“之”都解释为“舒缓语气,无意义”,第四个是“强烈反问语气”。

(2)---这里隐藏着一个革命性的变化,那就是文言文教育由早先的重语法变为重语感了!这首先就表现为对虚词“之”的用法重新进行了整合,大大降低了教学难度。

因为师生们不必再花绝大多数的精力做无用功了。

这就使《中学语文教学大纲》要求的使学生“能借用工具书独立阅读浅易文言文”,为将来进一步阅读古籍,接受祖国文化遗产打下一定的基础;帮助学生“学习古人语言中有生命的东西,培养分析和批判的能力。

人教版七年级---九年级文言文训练(附答案)

人教版七年级---九年级文言文训练(附答案)一、《童趣》余忆童稚时,能张目对日,明察秋毫,见藐小之物必细察其纹理,故时有物外之趣。

夏蚊成雷,私拟作群鹤舞于空中,心之所向,则或千或百,果然鹤也;昂首观之,项为之强。

又留蚊于素帐中,徐喷以烟,使之冲烟而飞鸣,作青云白鹤观,果如鹤唳云端,为之怡然称快。

余常于土墙凹凸处,花台小草丛杂处,蹲其身,使与台齐;定神细视,以丛草为林,以虫蚊为兽,以土砾凸者为丘,凹者为壑,神游其中,怡然自得。

一日,见二虫斗草间,观之,兴正浓,忽有庞然大物,拔山倒树而来,盖一癞虾蟆,舌一吐而二虫尽为所吞。

余年幼,方出神,不觉呀然一惊。

神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。

1.我能解释下面加点的词语。

①项为之强.②徐.喷以烟③鹤唳.云端④鞭.数十2.我能用现代汉语翻译下面的句子。

①心之所向,则或千或百,果然鹤也。

②神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。

3. “神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。

”作者这一举动的原因是什么?4.本文的物外之趣有哪些?它们源于生活中的什么事物?5.能体现本文主旨的词语是()A.明察秋毫 B.物外之趣 C.怡然称快6.一位哲人说:“童年的趣,是梦中的真。

”请结合本文说说,看似琐碎的事物在“我”的眼里为什么会变得趣味盎然?二、《山市》奂山山市,邑八景之一也,然数年恒不一见。

孙公子禹年与同人饮楼上,忽见山头有孤塔耸起,高插青冥,相顾惊疑,念近中无此禅院。

无何,见宫殿数十所,碧瓦飞甍,始悟为山市。

未几,高垣睥睨,连亘六七里,居然城郭矣。

中有楼若者,堂若者,坊若者,历历在目,以亿万计。

忽大风起,尘气莽莽然,城市依稀而已。

既而风定天清,一切乌有,惟危楼一座,直接霄汉。

楼五架,窗扉皆洞开;一行有五点明处,楼外天也。

层层指数,楼愈高,则明渐少。

数至八层,裁如星点。

又其上,则黯然缥缈,不可计其层次矣。

而楼上人往来屑屑,或凭或立,不一状。

逾时,楼渐低,可见其顶;又渐如常楼;又渐如高舍;倏忽如拳如豆,遂不可见。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

单位:恩阳区下八庙初级中学

授课人:王小刚

一、“之”作宾语前置的标志用

“之”作宾语前置标志的用法在初中教材中有很多, 如下列语句中的“之”字: ① .孔子云:何陋之有? (刘禹锡 《陋室铭》) ② .手指不可屈伸,弗之怠。(宋濂《送东阳 马生序》) ③ .时人莫之许也。(陈寿 《隆中对》) ④ .宋何罪之有? (墨子 《公输》)

由以上例子分析可知,当“之”后面 的一个词是名词(如“情”、“变诈”、 “狱”)或名词性短语(如“东北角”) 时,“之”作结构助词“的”用。

2、“之”用于主谓之间,取消句子的 独立性,不译。

如:①.骨已尽矣,而两狼之并驱如故。(蒲松龄《狼》) ②.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(刘禹锡《陋室铭》 ) ③.先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。(范仲淹《岳阳 楼记》) ④.吾妻之美我者,私我也。(《<战国策> 邹忌讽齐王 纳谏》)

从这些例子可以看出,当“之”用在一 个名词或代词(主语)和一个动词或形容 词(谓语)之间时,“之”用作取消句子 的独立性,不译。

3、“之”起调节音节作用,无实意。

这种用法,在Leabharlann 中阶段并不多见,如: ①.久之,目似瞑,意暇甚。(蒲松龄 《狼》)

②.辍耕之垄上,怅恨久之。(司马迁 《陈涉 世家》) ③.公将鼓之。 (《<左传>曹刿论战》)

在一般情况下,定语应该放在中心词前面,但 是,定语也可以处在中心词后面,形成中心词 在前,定语在后的句式,这就是定语后置句。

三、“之”作动词用

请看下面的例句:

①.辍耕之垄上。(司马迁《陈涉世家》) ②.送孟浩然之广陵(李白《送孟浩然之广陵》) ③.送杜少府之任蜀州(王勃 《送杜少府之任蜀州》) 分析以上例子,我们知道“之”用作动词也是有 规律可循的。动词“之”的后面一般会跟一个地点名 词,如例句中的“垄上”、“广陵”、“蜀州”;前 面有人名或人称代词,如例句中的“(陈胜)”、“ 孟浩然”、“杜少府”,整个句子合起来应为“某人 去某地”的句式。一般译为:往、到 ……去。

五、“之”作助词用

“之”作助词的用法比较复杂一些, 在初中阶段出现的大致有以下三种:

如:①.览物之情,得无异乎? (范仲淹《岳阳楼记》) ②.于厅室之东北角,施八尺屏障。 (林嗣环 《口技》) ③.禽兽之变诈几何哉? (蒲松龄 《狼》) ④.小大之狱,虽不能察,必以情。 (《<左传>曹刿论战》)

1.“之”作结构助词“的” 。

4.无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(刘禹锡《陋室铭》 ) 主谓间取独 5.何陋之有?(《陋室铭》) 6.马之千里者,一食或尽粟一石。

7.览物之情,得无异乎?(范仲淹《岳阳楼记》) 助词“的” 8.小大之狱,虽不能察,必以情。(《曹刿论战》)

助词“的”

知识小结

以上我讲的都是我们初中阶段 已经遇到的或者即将遇到的关于 “之”字一些常见的用法。当然, 里面的例句我只列举了其中的一部 分,其实,我们初中课本的文言文 中还有很多这样的句子。希望大家 平时有时间可以将学过的“之”字 的例句找出来进行归纳和整理。同 学们,只要我们平时在学习中多思 考、多总结,文言文的学习并不难。

由此可以看出,这种“之”多用于时 间副词后面,起调节音节作用,无实意。

看谁说得最准确

请解释下列“之”字的含义:

作代词,代指知识 1.学而时习之,不亦说乎?(《〈论语〉十二章》)

2.公将鼓之。 (《曹刿论战》)

音节助词,无实意

作代词,代指狼 宾语前置的标志 定语后置的标志

3.又数刀毙之(蒲松龄《狼》)

四、“之”作代词用

“之”作代词的用法在初中教材中也有很多,如下列语 句中的“之”字:

①.学而时习之,不亦说乎?(《〈论语〉十 二章》) ②.择其其善者而从之,其不善者而改之。 ( 《〈论语〉十二章》) ③.又数刀毙之(蒲松龄《狼》) ④.彼竭我盈,故克之。(《<左传>曹刿论战》)

分析以上几个例子可以看出, 当“之”用在动词的后面,“之” 字用作代词,代指上下文中的(人、 事、物),作它前面动词的宾语。

分析以上例子,可知形如这样的 “名词+之+谓语动词/介词” 时,“之”就作宾语前置的标志 用。

二、“之”作定语后置的标志用

在初中“之”作定语后置标志的常见用法有三种: ①.中心词+之+后置定语 例:居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。 (范仲淹《岳阳楼记》) 正常语序:居高之庙堂,出远之江湖。 ②.中心词+之+后置定语+者 例:马之千里者,一食或尽粟一石。 (韩愈《马说》) 正常语序:千里之马,一食或尽粟一石。 ③.中心词+数量词 例:尝贻余(之)核舟一。 (魏学洢《核舟记》) 正常语序:尝贻余(之)一核舟。

参考资料:(《古汉语常用字字典》 ( 中国青少年出版社))