精神分析四大流派(终审稿)

《精神分析流派》课件

关系精神分析

关系精神分析将治疗的重点放 在个体与治疗师之间的人际关 系和互动意 义构建和现象学途径对心理学 的贡献。

应用与实践

儿童心理学 心理治疗 文化与社会研究

婚姻与家庭咨询 心理疾病研究 艺术与创意治疗

结论

1 精神分析流派的多样

性

不同的精神分析流派为理 论和实践的发展带来丰富 的视角和方法。

2 个体化的治疗

精神分析流派的多样性使 得治疗可以针对个体的独 特需求和情况进行。

3 持续的探索与发展

精神分析领域会继续发展, 不断探索新的观点和方法, 以满足不断变化的临床需 求。

《精神分析流派》PPT课 件

这是一份介绍精神分析流派的PPT课件,帮助你了解精神分析理论的多样性和 发展。探索弗洛伊德、拉康和荣格等重要的精神分析学派。

精神分析流派的定义

什么是精神分析流派?

精神分析流派是不同心理学 家和学派对精神分析理论的 个人解读和发展。

流派的多样性

每个流派都有独特的观点和 方法,反映了心理学家对精 神分析的不同看法。

对精神分析的贡献

不同的流派提供了丰富的理 论和实践,为精神分析领域 的发展做出了重要贡献。

弗洛伊德的精神分析理论

1

无意识的力量

弗洛伊德认为无意识是个人心理活动的重要驱动力。解析患者的潜意识冲突对治 疗至关重要。

2

童年经历的影响

弗洛伊德将童年经历视为个人心理发展的核心,特别关注婴儿到青春期的关键发 展阶段。

荣格的分析心理学

1 集体无意识

荣格相信集体无意识是所 有人共享的精神层面,深 刻影响个体行为和心理。

2 自我和个性

心理咨询与心理治疗的流派

心理咨询与心理治疗的流派,有几百种,其中最常用的有四种,下面就这四种作一简单介绍。

一、精神分析疗法该疗法的创史人是奥地利精神病学家和临床心理学家弗洛伊德(1856-1939)。

此流派的理论基础为心理动力学。

弗洛伊德的主要理论观点有:1、潜意识理论对人的行为决定于个体不知觉的潜意识和童年经验。

弗洛伊德认为,支配人的潜意识有两种来源:一是来自本能性冲动,他称此本能性冲动为欲力(或力比多)。

欲力以性为基础,其中除包括生之本能和死之本能。

另一来源是压抑,即意识中不能由行为表现于外者,被压抑在潜意识境界中。

2、人格结构:弗洛伊德将人的心理视为由三个我组成的一种动力性结构:(1)本我:指人格结构的底层是由潜意识支配的部分。

由本我所支配的行为多表现在性的满足或攻击破坏,故而支配本我者是享乐原则。

(2)自我:指人格结构的中层部分,是以现实环境为取向的较为理性部分。

经由自我活动可使本我的需求得到合理的满足,故而支配自我者是现实原则。

(3)超我:指人格结构中的上层部分,对本我的冲动具有约束作用,由超我的约束可使人的行为符合于社会道德规范。

故超我遵循道德原则。

本我、自我、超我三者互动良好者人格正常,三者间长期冲突是心理异常的主因。

3、人格发展:弗洛伊德以身体不同部位获得性冲动的满足为标准,将人格发展分为五个时期,是故其人格发展理论称为性心理期发展论:(1)口腔期:自出生至两岁阶段。

(2)肛门期:2-3岁。

(3)性器期(phallic stage):3-7岁。

(4)潜伏期:7岁至青春期。

(5)两性期(genital stage):至青春期性器官成熟。

精种分析的心理治疗:弗洛伊德的精神分析用于心理治疗时所采用的方法主要有:(1)自由联想(free association):鼓励患者毫无拘束地道出内心的一切。

(2)梦的解析(dream interpretation):弗洛伊德将梦境分为两个层次;当事人所记忆者称为显性梦境,显性梦境并非梦的真正内容。

人格心理学六大流派综述工作总结

人格心理学论文——六大流派综述第一大流派:精神分析流派精神分析理论由弗洛伊德提出,是一种影响深远的经典学说。

其人格理论主要有脑解剖模型、结构模型、本能论、防御机制、发展的心理性欲阶段和了解无意识的方法等。

弗洛伊德早期把人格分为意识、前意识和无意识三个部分,他把这种划分称为脑解剖模型,心理活动的主体是无意识。

后来,他又提出了结构模型,即将人格划分为本我、自我和超我,三者相互补充、相互对立。

人类行为受驱力或称本能的强大内部力量驱使,本能分为力比多和塔纳托斯(死的本能),两者相互交织,共同驱动行为。

自我经常会将不符合社会期望的无意识内容控制在意识之外,以避免焦虑,防御机制就是“自我处理非期望想法和欲望的技术”,包括压抑、升华、移置、否认、反向作用、合理化、投射等。

弗洛伊德认为,人格的形成是在生命早期。

他把早期发展以动情区为标志划分为几个阶段,分别是口唇期(0~18个月)、肛门期(18个月~3岁)、性器期(3~6岁)、潜伏期(6岁~青春期)、生殖期(进入青春期后)。

在经历每个发展阶段如果形成了固着,成人后就会具有相应的人格特征。

无意识是人类心理中的主要部分,了解无意识的方法主要有梦、投射测验、自由联想、口误、催眠、意外行为、象征性为等等。

弗洛伊德第一个概述并提出了心理治疗体系,即精神分析。

“其目的是将重要的无意识东西带入意识,并在意识中用理性的方式加以考察”。

移情和反移情是重要概念。

精神分析师经常使用投射测验来考察无意识,常用的投射测验有罗夏墨迹测试、主题痛觉测验和画人测验等。

对投射测验的主要批评是其信度和效度过低,但如果使用正确,投射测验会带来很好的启发。

“新精神分析主要应该被看做在总的精神分析方法内关于人格的不同观点”。

新精神分析的代表人物有阿德勒、荣格、埃里克森、霍尼、沙利文及弗洛姆。

阿德勒提出需求优越、克服自卑的概念,认为这是人类的主要动机,人人都有一种内在驱力以摆脱源于婴儿期的无助感。

父母的溺爱和忽略会导致人格问题。

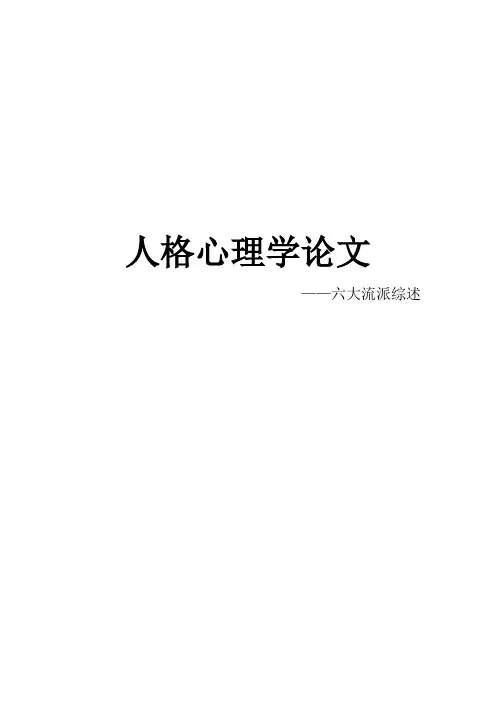

第二章心理学流派(精神分析)

外向攻击型儿童与内向退缩型儿童在 「画人测验」的表现

Hale Waihona Puke 外向攻击型儿童在「画人测验」中较明显表现 出的指针有:手臂过长、头过大及断续的线段

内向退缩型儿童在「画人测验」的研 究结果

内向退缩型儿童在「画人测验」中较明显表现出的指针有: 手臂过短、双腿并拢、手藏起来、缺鼻及断续的线段

3.抵消(undoing)

弗洛伊德对精神分析的兴趣是在1884年 与J·布洛伊尔合作期间产生的,他们合作治 疗一名叫安娜·欧的21岁癔症患者,他先从 布洛伊尔那里学了宣泄疗法,后又师从J·沙 可学习催眠术,继而他提出了自由联想疗法, 1897年创立了自我分析法。 他一生中对心理学的最重大贡献是对人 类无意识过程的揭示,提出了人格结构理论, 人类的性本能理论以及心理防御机制理论。

人

指向他人:憎恨、攻击、侵略等 自我(现实原则) 三个暴君下的臣民

本我 现实世界 超我(道德化的自我) 自我理想 超我(道德原则) 良心

格

结 构

三、性欲论

人格的发展,其实是心理的发展,是性心理的发 展。 人们一般认为,性欲只是到了青春期才出现,弗 则认为,一个人的性机能在他生命伊始就已经存 在。 弗所说的性是指广义的性,它超越了狭隘的“生 殖”含义而扩大为“通过器官而获得的快乐”。 在儿童发展的不同阶段,获得快乐与满足的中心 器官是不同的,因此弗提出他的性欲发展阶段论。

关于单相思的解释:原因是什么? 最合理的解释是弗的解释。

四、自我防卫机制

在人格发展过程中,本我和外界现实之间、本我 和超我之间,会经常出现矛盾冲突,这时,人就会 感到焦虑。这些矛盾力量的汇聚点集中于自我、焦 虑是自我的焦虑。

自我必须在不断地协调、解决矛盾的过程中,逐 渐发展出一些手法、技巧,更准确地说是一些习惯 性的反应方式,它们能不知不觉地在自我活动中起 作用,使超我、本我各自得到满足,同时至少在主 观上做到与现实相适应。

深入了解心理咨询的流派

深入了解心理咨询的流派心理咨询作为一种针对个体心理问题的专业服务,已经在现代社会中得到了广泛的应用。

为了更好地适应不同个体的需求,心理咨询发展出了各种不同的流派和方法。

本文将深入探讨几种主要的心理咨询流派,并分析它们的理论基础、应用领域和优缺点。

一、精神分析流派精神分析是由维也纳医生弗洛伊德创立的心理咨询流派,主张通过解析患者的潜意识冲突来了解与问题相关的潜在动机和冲动。

精神分析流派注重对个体童年经历和梦境的解读,认为这些因素对人的行为和情感产生了重要影响。

精神分析流派在治疗上常常采用自由联想、梦境解析等方法,旨在帮助患者认识到潜在动机对其行为的影响,并通过这种认识来解决心理困扰。

二、行为主义流派行为主义是一种关注对个体行为进行研究和干预的心理咨询流派,它主要关注个体的可观察行为和外部刺激之间的关系。

行为主义流派认为人的行为是通过对环境刺激的学习和塑造而形成的,心理问题也可以通过对个体的行为进行调节和改变来解决。

行为主义流派在治疗上常常采用条件反射、行为替代等技术,帮助个体通过建立积极的行为模式来解决心理困扰。

三、人本主义流派人本主义流派是一种强调个体的主观体验和人的自我实现的心理咨询流派。

人本主义流派认为每个个体都具备内在的积极性和成长潜能,心理问题来源于个体与自己的价值观和目标发生冲突。

人本主义流派在治疗上强调倾听和理解个体的内心感受,通过提供支持和积极的价值观来帮助个体实现自我成长和发展。

四、认知行为流派认知行为流派是一种关注个体思维过程和行为之间关系的心理咨询流派。

它认为人的思维方式和信念对其情绪和行为产生了重要影响,心理问题可以通过调整和改变个体的思维模式来解决。

认知行为流派在治疗上常常采用认知重构、问题解决等方法,帮助个体意识到消极思维和行为习惯,并提供替代的积极思维和行为模式。

五、系统治疗流派系统治疗是一种关注个体与家庭、社会环境之间互动关系的心理咨询流派。

它认为个体的心理问题来自于个体与其所处系统之间的互动失衡,解决心理问题需要通过调整和改变系统中的关系和角色。

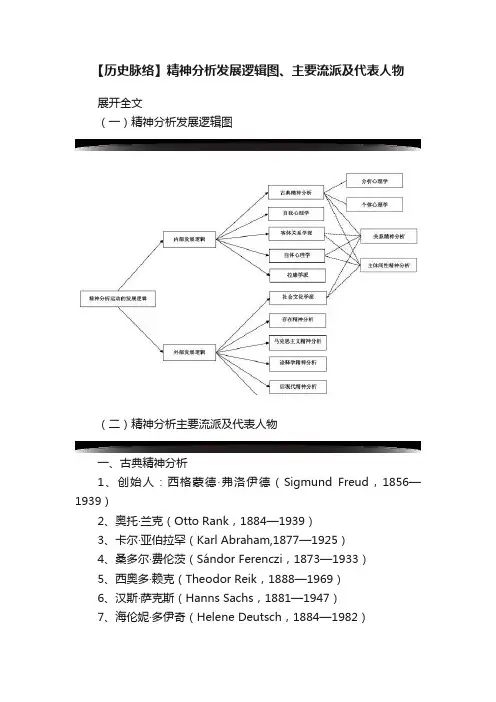

【历史脉络】精神分析发展逻辑图、主要流派及代表人物

【历史脉络】精神分析发展逻辑图、主要流派及代表人物展开全文(一)精神分析发展逻辑图(二)精神分析主要流派及代表人物一、古典精神分析1、创始人:西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856—1939)2、奥托·兰克(Otto Rank,1884—1939)3、卡尔·亚伯拉罕(Karl Abraham,1877—1925)4、桑多尔·费伦茨(Sándor Ferenczi,1873—1933)5、西奥多·赖克(Theodor Reik,1888—1969)6、汉斯·萨克斯(Hanns Sachs,1881—1947)7、海伦妮·多伊奇(Helene Deutsch,1884—1982)8、弗朗茨·亚历山大(Franz Alexander,1891—1964)9、保罗·费德恩(Paul Federn,1871—1950)二、分析心理学1、创始人:卡尔·荣格(Carl G. Jung,1875—1961)三、个体心理学1、创始人:阿尔弗雷德·阿德勒(Alfred Adler,1870—1937)后阿德勒学派第一代1、亚历山大·阿德勒(Alexandm Adler,1901—2001)2、科特·阿德勒(Kurt Adler,1904—1997)3、鲁道夫·德雷克斯(Rudolf Dreikurs,1897—1972)4、海因茨·安斯巴彻特(HeiIlz Ansbacher,1904—2006)5、亚历山大· 穆勒(Alexander Müller, 1895—1968)6、安东尼· 布鲁克(Anthony Bruck, 1901—1979)7、琳达· 施切尔(Lydia Sicher, 1890—1962)8、索菲亚· 德· 弗里斯(Sophia de Vries, 1901—1999)后阿德勒学派第二代1、本纳德·舒尔曼(Bernard H. Schulman)2、哈罗德·莫萨克(HaroId H. Mosak)3、雷蒙德·科西尼(Raymond J. Corsini,1914—2008)4、詹姆斯·比特(James R. Bitter)5、亨利·斯特恩(Hellry T. Stein)6、唐· 丁克梅尔(Don Dinkmeyer,1924—2001)7、乔恩· 卡尔森(Jon Carlson)四、自我心理学1、安娜·弗洛伊德(Anna Freud,1895—1982)2、海因茨·哈特曼(Heinz Hartmann,1894—1970)3、勒内·斯皮茨(Rene A. Spitz,1887—1974)4、玛格丽特·玛勒(Margaret S. Mahler,1897—1986)5、艾迪斯·雅可布森(Edith Jacobson ,1897—1978)6、埃里克·埃里克森(Erik H. Erikson,1902—1994)7、恩斯特·克里斯(Ernst Kris,1900—1957)五、客体关系学派1、创始人:梅兰妮·克莱因(Melanie Klein,1882—1960)2、威尔弗雷德·拜昂(Wilfred R. Bion,1897—1979)3、汉娜·西格尔(Hanna Segal,1918—2011)4、赫伯特·罗森费尔德(Herbert A. Rosenfeld,1910—1986)5、威廉·费尔贝恩(William R. D. Fairbairn,1889—1964)6、哈里·冈特里普(Harry Guntrip,1901—1975)7、唐纳德·温尼科特(Donald W. Winnicott,1896—1971)8、迈克尔·巴林特(Michael M. Balint,1896—1970)9、奥托·克恩伯格(Otto Kernberg,1928—)10、马苏德·汗(Masud Khan,1924—1989)11、琼·里维埃(Joan Riviere,1883—1962)12、约翰·鲍尔比(John Bowlby,1907—1990)13、唐纳德·梅尔泽(Donald Meltzer,1922—2004)14、保拉·海曼(Paula Heimann,1899—1982)六、自体心理学1、创始人:海因茨·科胡特(Heinz Kohut,1913—1981)2、恩斯特·沃尔夫(Ernst Wolf)3、霍华德·巴卡尔(Howard A. Bacal)4、肯尼思·纽曼(Kenneth M. Newman,1926—2017)5、约瑟夫·利希滕贝格(Joseph Lichtenberg,1925—)6、彼得·布尔斯基(Peter Buirski)7、帕梅拉·哈格兰德(Pamela Haglund)七、关系精神分析1、创始人:斯蒂芬·米切尔(Stephen A. Mitchell,1946—2000)2、路易斯·阿隆(Lewis Aron,1952—)3、阿德里安· 哈里斯(Adrienne Harris)4、欧文· 霍夫曼(Irwin Hoffman,1924— 2018)5、杰西卡·本杰明(Jessica Benjamin,1946—)6、唐纳· 斯特恩(Donnel Stern,1934—2012)7、托马斯·奥格登(Thomas H. Ogden,1946—)8、碧翠丝·毕比(Beatrice Beebe,1946—)9、弗兰克· 拉赫曼(Frank M. Lachmann)八、主体间性精神分析1、创始人:罗伯特·斯托罗洛(Robert Stolorow,1942—)2、创始人:乔治·阿特伍德(George E. Atwood,1944—)3、唐娜·奥林奇(Donna M. Orange)4、伯纳德·布兰德沙夫特(Bernard Brandchaft)九、社会文化学派1、创始人:卡伦·霍妮(Karen Horney,1885—1952)2、哈里·斯塔克·沙利文(Harry Stack Sullivan,1892—1949 )3、阿布拉姆·卡丁纳(Abram Kardiner,1891—1981)4、埃利希·弗洛姆(Erich Fromm,1900—1980)5、弗里达·弗洛姆—赖克曼(Frieda Fromm-Reichmann,1889—1957)十、存在心理学1、卡尔·雅斯贝尔斯(Karl Jaspers, 1883—1969)2、尤金·闵可夫斯基(Eugène Minkowski, 1885—1972)3、路德维希·宾斯万格(Ludwing Binswanger,1881—1966)4、梅达特·鲍斯(Medard Boss,1903—1991)5、沃夫冈·布兰肯伯格(Wolfgang Blankenburg,1928—2002)6、胡伯图斯·泰伦巴赫(Hubertus Tellenbach,1914—1994)7、亨利·马勒蒂内(Henri Maldiney,1912—2013)8、亚瑟·塔多西昂(Arthur Tatossian,1929—1995)9、皮埃尔·费迪达(Pierre Fédida,1934—2002)10、罗兰·库恩(Roland Kuhn,1912—2005)11、吉翁·康德劳(Gion Condrau,1919—2006)12、维克托·弗兰克尔(Viktor E. Frankl,1905—1997)13、阿尔弗雷德·兰格(Alfried Längle, 1951—)14、罗洛·梅(Rollo R. May,1909—1994)15、欧文·亚隆(Irvin Yalom,1931—)16、罗纳德·莱因(Ronald D. Laing,1927—1989)十一、诠释学精神分析1、创始人:保罗·利科(Paul Ricoeur ,1913—2005)2、尤尔根·哈贝马斯(Juergen Habermas,1929—)十二、拉康学派与法国精神分析1、雅克·拉康(Jacques-Marie-Emile Lacan,1901—1981)2、弗朗索瓦兹·多尔多(Françoise Dolto,1908—1988)3、让·拉普朗什(Jean Laplanche,1924—2012)4、让·彭塔利斯(Jean-Bertrand Pontalis,1924—2013)5、赛基·勒克莱尔(Serge Leclaire,1924—1994)6、基斯拉·潘果夫(Gisela Pankow,1914—1998)7、迪迪埃·安齐厄(Didier Anzieu,1923—1999)8、安德烈·格林(André Green,1927—2012)9、查理·梅尔曼(Charles Melman,1931—)10、雅克-阿兰·米勒(Jacques-Alain Miller,1944—)十三、神经精神分析1、创始人:马克·索姆斯(Mark Solms,1961—)2、埃里克·坎德尔(Eric Kandel, 1929—)3、安东尼奥·达马西奥(Antinio R. Damasio,1944—)4、雅克·潘克塞普(Jaak Panksepp,1943—)作者简介:。

《精神分析流派》课件

分析反移情的目的是帮助治疗师意识到自己的情感投射或 转移,并对其进行处理,以保证治疗的客观性和专业性。

应用

分析反移情在精神分析治疗中广泛应用,它是促进治疗师 自我觉察和提升专业素养的重要手段之一。

04

精神分析流派的影响与 贡献

对心理学的影响

精神分析流派对心理学的发展产生了深远的影响,它突破了传统心理学的 局限,将心理学研究的重点从外部行为转向内部心理过程。

文化局限性

精神分析理论主要源于西方文化背景,对于其他文化背景的个案可 能存在适用性问题。

伦理问题

在精神分析治疗中,有时会涉及到对患者隐私的侵犯,引发伦理和法 律上的争议。

06

精神分析流派的发展趋 势与未来展望

精神分析与其他心理治疗流派的整合

整合趋势

随着心理治疗领域的发展,精神 分析流派逐渐与其他心理治疗流 派进行整合,如认知行为疗法、 人本主义疗法等。这种整合有助 于取长补短,提供更加全面和有 效的心理治疗方法。

要点二

目的

自由联想的目的是帮助患者释放内心 的压抑和焦虑,促进自我认知和情感 表达,以达到治疗的目的。

要点三

应用

自由联想在精神分析治疗中广泛应用 ,是分析阻抗、释梦、移情和反移情 等其他治疗方法的基石。

释梦

释梦

精神分析流派的治疗方法之一,是指通过解析梦境来了解患者潜意识中的欲望、冲突和情感。分析师通过分析梦境中 的象征、意象和情节,揭示梦境背后的意义和心理问题。

精神分析流派对心理咨询师的培养也产生了影响,强调对咨询师个人成长和自我分析的重要性,提高了 心理咨询师的专业素养。

对社会文化的影响

01

02

03

精神分析流派对人类情感和内心 世界的关注,促进了人们对自身 心理的关注和思考,推动了社会 对心理健康的重视。

心理咨询的四大流派

心理咨询的四大流派1、精神分析学派,又称“心理动力学派”。

创始人为奥地利精神病学家、心理学家西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud,1856年5月6日—1939年9月23日)。

其主要观点认为一切的心理活动的动力并不在于意识表面,而在于被压抑的潜意识层。

造成潜意识动力的核心到底是什么,弗洛伊德和他的后人们也众说纷纭,但归根到底离不开内在的动力基础,故称“心理动力学”。

而心理问题和障碍原因,是由于在成长过程中所经历的创伤性事件形成情结进入到潜意识内未被患者觉察,导致以破坏性的方式爆发,由于形成心理冲突和障碍。

同时,由于症状本身满足了患者潜意识里的一些心理需要而得以持续存在。

精神分析的主要目的就在于挖掘这些被压抑的潜意识,使其能够被患者觉察认可,自然释放了被压抑的能量而得以治愈。

由于潜意识分析是一个长期的工作,因此精神分析一个疗程的持续时间较长(一般至少在一、两年以上),故在现代追求快节奏生活的西方不太流行。

2、行为治疗学派。

其理论基础是以美国心理学家约翰·华生(John Broadus Watson,1878年1月9日—1958年9月25日)开创的行为主义心理学派。

该学派以俄国心理学家巴甫洛夫的经典条件反射实验为基础,认为人的一切行为就是将外界刺激和个体原有的本能行为捆绑在一起的条件反射过程,比如将铃声的刺激和狗看到食物流口水捆绑在一起不断强化,由此形成当狗听到铃声以后也会流口水。

早期的行为学派完全否定个体的主观能动性,也不愿意钻研在行为产生过程中的认知变化。

之后,华生由于个人原因离开心理学界,伯尔赫斯·弗雷德里克·斯金纳(Burrhus Frederic Skinner,1904—1990)在华生的基础了建立了新行为主义的“操作性条件反射”理论,即个体在无意识触发某个行为以后,给予相应的奖励/惩罚,就能增加/减少该行为,由此形成强调个体主动性的新行为主义观点;再往后美国心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura,1925—)又通过实验提出了观察学习理论,即不需要通过针对个体的直接强化,通过社会观察也能形成相应的条件反射,由此行为主义开始进入关注认知研究的时代。

(完整版)心理咨询的三大基础四大流派

(完整版)心理咨询的三大基础四大流派三大基础、四大流派1、心理咨询的三大理论基础:精神分析、行为主义、人本主义一、精神分析(一)理论基础1、潜意识理论(1)弗洛伊德把心理结构划分为——意识、前意识、潜意识(无意识)(2)潜意识是不被个体意识到、却又存在的东西,并在时时影响个体的心理。

(3)潜意识的两大内容:①那些不被社会、个体接受的先天的本能,尤以性本能为主;②那些不被社会、个体接受的与本能有关的欲望和后天的情感,主要以痛苦、耻辱、恐惧等情感为主它们由于不被社会或自己接受,若存在于意识中,就会发生心理冲突或干扰心理生活,因此,心理防御机制产生作用,把它们压抑到潜意识中去。

但它们并没有被消灭,在潜意识中产生影响,形成各种心理症状,可求助者并不清楚真实的原因。

(4)潜意识表现的形式:①意识松懈:如做梦、自由联想②意识失误:如笔误、口误③意识丧失:如精神崩溃心理咨询就是要寻找被压抑的潜意识,并使求助者领悟2、人格结构理论人格包括本我、自我、超我。

本我代表生物本能和原始欲望;超我代表社会道德和规范,是理想自我;自我则起协调作用。

本我或超我过于强大,都会引起心理问题,人格健康者三者是协调、完整的3、梦的理论梦是被压抑欲望的变相满足,通过对梦的分析,可以找到潜意识4、性的理论(1)弗洛伊德所说的性包括了与生命延续和发展有关的广泛内容。

个体在其生存与发展过程中,其性生活不仅趋向于身体快感的满足,而且在力比多的推动下个体趋向于有利于其生存的其他快感的满足(2)人的这种性欲望生来就有,只是每个阶段有不同的心理行为表现,其对象也不尽相同(3)儿时的性心理发展的障碍是导致日后心理疾病的根源,性的压抑是导致心理失常的重要原因(二)分析治疗的关键点精神分析治疗着重寻找症状背后的无意识动机,使之与意识相见。

即通过分析治疗使病人自己意识到其无意识中的症结所在,产生意识层面的领悟,使无意识的心理过程转变为意识的,使病人真正了解症状的现实意义,从而使症状消失。

(最新整理)精神分析学派简介

• 梦的解析法

弗洛伊德认为,梦的本质是潜意识愿望的曲折表达,

是被压抑的潜意识欲望伪装的、象征性的满足。他把梦分

为“显梦”和“隐梦”两部分。显梦是指人们真正体验到

的梦。隐梦则指梦的真正含义,即梦象征性表现的被压抑

的潜意识欲望。对梦进行分析就是从显梦中破译出隐梦来。

2021/7/26

12

“梦”是人们不受控制的潜意识,可以一窥本能:

2021/7/26

10

著名的“冰山理论”:

2021/7/26

11

• 自由联想法:

自由联想是一种不给予任何思想限制或指引的联想。 精神分析者让患者在全身心都处于放松状态的情况下,进 入一种自由联想的状态,即脑子里出现什么就说什么,不 给患者的思路提供任何有意识的引导,但是患者必须如实 报告自己所想到的一切。精神分析者对患者报告的内容进 行分析和解释,直到双方都认为找到患者发病的最初原因 为止。

阿德勒有《神经病的形成》、《自卑感》 等著作,他将精神分析由生物学定向的本我转 向社会文化定向的自我心理学,对后来西方心 理学的发展具有重要意义。

2021/7/26

21

阿德勒的主要观点

• 追求优越

追求优越是是阿德勒个体心理学的核心,也是支配个 体行为的总目标。他认为人人都有一种,向权力意志这种 天生的内驱力,将人格汇成—个总目标,力图做—个没有 缺陷的、完善的人。因此羡慕别人,胜过别人,征服别人 等都是这种追求优越的人格体现。

具体包括以下三个方面:

(一)心理学渊源 (二)哲学渊源 (三)自然科学渊源

2021/7/26

4

(一)精神分析的心理学渊源

弗洛伊德在维也纳大学学习时,曾是意动心 理学家——布伦塔诺的学生。在作为布伦塔诺门 生的三年里,弗洛伊德吸收了有关意向性,能动 性,以及行为与动机原理的有关观念。他将人的 能动性的源头归结不存在于外在世界而位于人类 自身内在世界的某些动力能量,这一观点成为后 来精神分析的能量理论的理论依据。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

精神分析四大流派文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-精神分析各个流派主要心理学思想12心本班一,弗洛伊德的经典精神分析弗洛伊德约在1897年开始创立了精神分析这个理论,1902 年发展成心理分析学。

他的学生阿德勒、荣格等发展了它,后又与他分道扬镳,现在它被称为经典精神分析。

他是精神病医师,维也纳大学医学院医学博士。

主要着作有《梦的解析》,《日常生活的精神病理学》,《精神分析引论》,《图腾与禁忌》,《精神分析引论新编》等。

理论贡献:1.对人类潜意识心理过程的揭示2.人格结构理论:a,本我-性欲望驱动,按照快乐原则行动。

b,自我-社会经验积累的理性或正确的判断,它按照现实原则行动。

c,超我-理想道德,是最上面一层,即能进行自我批判和道德控制理想化了的自我。

3. 心理防御机制理论,例如投射,压抑,合理化,升华等。

4. 精神层次理论,它包括意识,前意识和潜意识三个层次,好像一座冰山,露出水面的只是一小部分意识,但隐藏在水下的绝大部分潜意识却对人的情绪行为产生重要影响。

人的心理活动,包括欲望、冲动、思维、幻想、判断、决定、情感等会在不同的意识层面里发生和进行。

5.性本能驱动理论(后被继承者修正为更全面的生物本能驱动理论)。

6.焦虑的描述:现实性焦虑,神经性焦虑,道德性焦虑。

7. 儿童心理发展的主要理论:(1)儿童早期性器官发育前的三个阶段——口头阶段、肛门阶段、生殖器阶段;(2)某种延长了的“潜伏期”(大约从6岁到青春期,个体慢慢地成熟,性欲逐渐消失)(3)“青少年时期”(4)成熟期的“生殖器阶段”弗洛伊德提出,个体的人格由三个系统组成:(1)本我——由生而有之的某种心理本性——诸如本能——的所有东西构成。

由人的人格的生物成分构成的本我,借助于作为减少紧张的手段的快乐原则来发挥作用。

对于本我来说,不存在善和恶;它不知道道德。

(2)自我——人格的心理组成部分。

这里,现实原则暂时中止了快乐原则。

由此,个体学会区分心灵中的思想与围绕着个体的外在世界的思想。

自我在自身和环境之间进行调节。

弗洛伊德认为自我是人格的执行者。

(3)超我——人格的社会成分,代表着自我控制,由社会的传统理想的内在表现所构成。

在这里,个体被教会区分正确和错误,并学会为完美而奋斗、而不是为快乐而奋斗。

因此,超我与本我是相冲突的。

理论描述:弗洛伊德认为人受深层性本能的驱动,当性欲望驱动的本我与有人生经验(比如法律或者社会舆论不容许)的自我,以及代表理想道德的超我发生矛盾时候,就可能会产生焦虑和心理问题。

经典的分析的基本概念今天还在被广泛运用,如潜意识,催眠,人格,释梦等,没有它的基础就难有后来的各学派。

对他的评价:弗洛伊德的精神分析学派在20世纪的最初有一段兴盛时期,形成了精神分析运动,对许多学科产生了巨大的影响。

它在理论和实际应用上的贡献,学术界都持较广泛认可的态度。

但是对精神分析的某些假设和方法论,学界并不都赞同,被认为是没有科学依据的推测。

同时他过分重视性本能的观点,后期也被他的女儿及学生修正。

在弗洛伊德经典精神理论的基础上,诞生了后来的自我心理学。

着名自我心理学家拉波帕特最早对精神分析的自我心理学的历史演变作出概括。

他在1959年发表的“精神分析的自我心理学的历史概略”一文中,把自我心理学的历史划分为四个阶段:第一阶段是1886-1897年,弗洛伊德提出最初的防御概念;第二阶段1897-1923年,弗洛伊德把自我看作一种本能,提出自我本能、自我内驱力和自我力比多学说;第三阶段是1923-1937年,弗洛伊德划分人格结构中的id、ego、superego三种成分,给自我予相对独立的地位;安娜进一步强调自我的作用,阐述自我的防御功能;第四阶段是1937-1959年,即1937年哈特曼在维也纳精神分析学会发表“自我心理学与适应问题”的着名演讲,这被看成是自我心理学真正建立的年份。

个人观点:弗洛伊德非常看重本能的作用,把性本能说成是支配人活动的决定因素,甚至认为在儿童期就已开始,如婴儿吮吸和吞咽等动作。

弗洛伊德进而以他的学说解释文学艺术,认为艺术具有梦的象征意义。

用精神分析方法的评论家们,往往不管人物形象的社会历史内容,也不考虑人物形象的个性差异,只是一味地寻找人物形象的心理活动的根源。

这种方法在分析人物形象的某些下意识的行动和隐蔽的心理活动时,也有一定的合理性。

但是,也不难发现这种评论方法的明显局限。

首先,人物的无意识心理活动,只是整个复杂的心理活动的一部分,它只有和人物的意识活动组合起来才有意义。

另外,从大师的人物形象的心理活动来看,下意识或无意识的活动往往不是人物心理活动的原因,而是有意识心理活动的结果。

二,现代精神分析:自我心理学自我心理学说的就像种庄稼种子本身的生命欲望问题,它本能的要发芽成长。

代表人物:1、海因兹·哈特曼1894-1970,生于德国,后移居美国;2、沙利文 1892-1949,美国人,祖籍爱尔兰;3、埃里克森 1902-1994,生于德国,1933年移居美国,祖籍丹麦。

他们创立了新弗洛伊德学派的自我心理学(创立人的有争论)。

有学者认为1937年哈特曼在维也纳精神分析学会发表“自我心理学与适应问题”的着名演讲,被看成是自我心理学真正建立的年份。

理论贡献:埃里克森的人格发展八阶段论 (非常重要人格发展划分)0~18个月:基本信任和不信任的心理冲突;18月~3岁:自主与害羞和怀疑的冲突;3~6岁:主动的对内疚的冲突;6~12岁:勤奋对自卑的冲突;12~18岁:自我同一性和角色混乱的冲突;18~25岁:亲密对孤独的冲突;25~65岁:生育对自我专注的冲突;65~岁:自我调整与绝望期的冲突个人观点:自我心理学保留了弗洛伊德的许多概念,但不再强调性本能和性矛盾冲突在人的精神活动和行为中的特殊重要性,而重视社会、文化、人际关系在人格发展和形成方面的重要性。

认为自我是可以在本能需要满足或挫折的矛盾之间发展起来的。

三,现代精神分析客体关系理论客体关系讲的就像种庄稼种子土壤和环境,它对于种子的健康成长至关重要。

代表人物:1、梅兰尼·克莱茵,1882-1960,生于维也纳,德裔,移居伦敦;2、费尔贝恩,1889-1964,英国心理学家,生于爱丁堡。

1930到1940年间,克莱茵和苏格兰爱丁堡的费尔贝恩彼此影响学术理念,开始了客体关系理论的研究,1943-1944年在英国精神分析学会的科学论战,可以视为是客体关系理论建立的标志,它也被学界称为英国学派。

理论贡献1、关注生命的前三年——在分析理论中相当于俄狄浦斯前期——并且强调婴儿从母婴关系的体验中发展出来的心理结构。

2、内在客体是心理结构的一个部分,它形成于个人在早年生活中对重要照顾者的体验,在人格中就记录为那段早期关系留下的踪迹。

3、外在客体是指关系中的重要他人。

它可以是指早期的重要他人或现在的重要他人。

它与内在客体有关联,因为内在客体是基于与原始外在客体之间的体验,并通过现在对外在客体的选择而得以实现,内在客体也会通过它与现在的外在客体之间的关系而得到修改。

客体关系理论主张人类行为的动力源自寻求客体。

客体关系理论是在精神分析的理论框架中探讨人际关系,更强调环境的影响。

认为真正影响一个人精神发展过程的是在出生早期婴儿与父母的关系。

此理论探讨的是婴儿与母亲的关系如何影响个体的精神结构以及个体如何成长起来,将人格发展的重心从俄底普斯情结转移到从出生到3岁的俄底普斯前期的冲突之上。

四,现代精神分折自体心理学自体心理学研究的是种子在土壤和环境中,土壤和环境的好坏对种子内部成长的影响问题。

代表人物:海因茨.科胡特 1913—1981,奥地利人,1939年移居美国,1964-1965年任美国精神分析协会主席,1971年发表《自体的分析》,首次提出“自体心理学”理论,被学界称为美国学派。

核心概念:自体客体,自体,自恋。

理论贡献:柯胡特是从研究自恋问题开始创立了这个学派的,他关注的是自体发展及自体客体转移关系。

同时他也非常重视咨询师与咨询人共情的重要性。

自体心理学主张的是镜映、理想化、和孪生需求三极自体的心理结构,三极平衡就形成健康的自体,否则就可能形成自体客体(不健康)。

自体概念 s认为自体指的是属于一个人自己的,包括意识和潜意识的心理表象。

自体客体概念(核心概念):自体客体,是客体被自体经验为其自身的一部分,并为自体发挥某些重要心理功能的客体。

就好像人家是他身体的一部分,要无条件的自觉地为自己服务。

自体客体现象生活中最常见的是对别人期待和要求高,觉得是人家应该的,你得陪Ta干这个,你得听Ta说那个,Ta由着性子折腾,你不满足Ta,Ta就愤怒,甚至Ta不说你就得去主动迎合Ta,这就是把别人当成自己的自体客体了,要求人家关爱自己不见外,心里你我不分了,其实人家没有这个义务一定要关爱你,只是你自己深层感觉不见外罢了,所以就会遇到很多矛盾,解决不好就出心理问题了。

持续在自体三极关系的不平衡,可能产生的人格型态:1.渴求融合人格(期待温暖的关系)~这些人必须将自己持续依附到自体客体上,并常无法将自己的思想和期待自自体客体分化出来:他们毁灭性地要求自体客体持续存在于自己可及之处。

2.逃避接触型人格~他们隔离自己,用它否认让自己害怕的,对别人的需求,并避免被别人吞没与摧毁。

3.渴求镜映人格~他们坚持展现自己以挑起别人的接纳与赞美,常在忧郁后的退缩与愤怒后的行动爆发之间变动。

4.渴求理想化人格~他们永远在寻找能赞赏自己的人。

5.另我人格~他们寻求一种可确立自己的价值的人,因而确立了自己的真实性。

关于柯胡特的自恋理论健康的自恋:有强大的有生命力的自我,能够扩展他的能力和满足他的需要,它是一种借着胜任的经验而产生的真正的自我价值感,是一种认为自己值得珍惜、保护的真实感觉。

自恋其实就是人类的一般本质,每个人本质上都是自恋的。

不健康的自恋:虚弱的自我,通过假装的自大使自己变的稳定。

如果不能维持稳定,就会导致抑郁。

自恋型人格障碍(病态):自恋型人格障碍的基本特征是对自我价值感的夸大和缺乏对他人的公感性。

这类人无根据地夸大自己的成就和才干,认为自己应当被视作“特殊人才”,认为自己的想法是独特的,只有特殊人物才能理解。

个人观点: "客体"这个词,最初是由弗洛依德所引用的一个技术性字眼,单纯指的是可以去满足某种需求。

意在总是在探究个人的过去到底是如何在影响目前的行为与关系。

例如,寻求的是去探究治疗中所发生的转移关系;也就是说,个案到底是如何把他或她的过去关系转移到目前和治疗师之间的关系里。

也在传统上要去研究关系议题,诸如在伊底帕斯期儿童和父母的关系。

然而其他一些心理学家,诸如卡尔荣格、艾德勒、朗克以及其他人则不是很认同这样的观点。