高一语文上册期中试卷 (7)

山东省德州市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

山东省德州市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷姓名:__________ 班级:__________考号:__________现代文阅读Ⅰ材料一苏东坡十一岁时,进入中等学校,认真准备科举考试。

为应付考试,当时的学生必须读经史诗文,经典古籍必须熟读至能背诵。

最努力苦读的学生会将经书和正史抄写一遍。

苏东坡读书时也就是用这种方法。

若对中国诗文朴质的经典,以及正史中常见的名称世故暗喻等典故稍加思索,这种读书方法,自有其优点。

因为将一本书逐字抄写之后,对那本书所知的深刻,决非仅仅阅读多次所能比。

这种用功方法,对苏东坡的将来大有好处。

苏东坡与弟弟苏辙正在这样熟读大量的文学经典之时,他父亲赶考铩羽而归。

苏洵对功名并未完全死心,自己虽未能考中,但他以纯粹而雅正的文体教儿子,教儿子深研史书为政之法。

这样的家庭气氛,正适于富有文学天才的青年的发育。

(摘编自林语堂《苏东坡传》)材料二苏轼生活在佛教传播相当发达的四川,处在峨眉佛教文化圈之中,苏轼家庭的宗教气氛也十分浓厚,其父苏洵是云门宗四世圆通居讷皈依弟子,其母程夫人是优婆夷,其弟和其继妻都信佛,这对他产生了潜移默化的影响。

从苏轼的经历看,他刚开始虽受社会和家庭的影响对佛教抱有好感,然而并没有真正信奉佛教,元丰三年乌台诗案后,四十一岁的苏轼被贬黄州团练副使,政治上的挫败使他开始反省,重新思考人生的价值意义,并借佛老的方法来净化自心。

这一时期,他审视自己的经历以及处世态度,重新寻找心灵的支撑点,开始思考人生的真谛,开始接受佛教思想。

谪居黄州以来,苏轼躬耕东坡,作诗赋词,向世人展现了一个极富魅力的“东坡居士”形象。

黄州词如此丰产的数量也预示着它内容的丰富性,其中有对美好理想的追求,有在被贬后旷达心情的抒发,有登高临水、吊古伤今,有对亲戚朋友的思念,也有对世间丑恶的讥讽;既有火树银花的都市,也有静谧祥和的乡村……题材之广泛已然突破了前人。

他前期的作品大气磅礴,豪放奔腾如洪水破堤,一泻千里;而后期的作品则空灵隽永、朴质清淡。

广东省云浮市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

广东省云浮市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷阅卷人一、现代文阅读(35分)得分现代文阅读Ⅰ材料一:乡土社会在地方性的限制下成了生于斯、死于斯的社会。

常态的生活是终老是乡。

假如在一个村子里的人都是这样的话,在人和人的关系上也就发生了一种特色,每个孩子都是在人家眼中看着长大的,在孩子眼里周围的人也是从小就看惯的。

这是一个“熟悉”的社会,没有陌生人的社会。

在社会学里,我们常分出两种不同性质的社会:一种并没有具体目的,只是因为在一起生长而发生的社会;一种是为了要完成一件任务而结合的社会。

前者是礼俗社会,后者是法理社会。

生活上被土地所囿住的乡民,他们平素所接触的是生而与俱的人物,正像我们的父母兄弟一般,并不是由于我们选择得来的关系,而是无须选择,甚至先我而在的一个生活环境。

熟悉是从时间里、多方面、经常的接触中所发生的亲密的感觉。

这感觉是无数次的小磨擦里陶炼出来的结果。

这过程是《论语》第一句里的“习”字。

“学”是和陌生事物的最初接触,“习”是陶炼,“不亦说乎”是描写熟悉之后的亲密感觉。

在一个熟悉的社会中,我们会得到从心所欲而不逾规矩的自由。

这和法律所保障的自由不同。

规矩不是法律,规矩是“习”出来的礼俗。

从俗即是从心。

换一句话说,社会和个人在这里通了家。

“我们大家是熟人,打个招呼就是了,还用得着多说么?”——这类的话已经成了我们现代社会的阻碍。

现代社会是个陌生人组成的社会,各人不知道各人的底细,所以得讲个明白;还要怕口说无凭,画个押,签个字。

这样才发生法律。

在乡土社会中法律是无从发生的。

“这不是见外了么?”乡土社会里从熟悉得到信任。

这信任并非没有根据的,其实最可靠也没有了,因为这是规矩。

西洋的商人到现在还时常说中国人的信用是天生的。

类于神话的故事真多:说是某人接到了大批瓷器,还是他祖父在中国时订的货,一文不要地交了来,还说着许多不能及早寄出的抱歉话。

——乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不假思索时的可靠性。

北京市大峪名校2023-2024学年高一上学期语文期中试卷(含答案)

北京市大峪名校2023-2024学年高一上学期语文期中试卷姓名:__________ 班级:__________考号:__________阅读下面的材料,完成下面小题。

材料一“流寓”一词最早的文本记载大概是《后汉书·廉范传》:“范父丧遭乱,客死于蜀汉,范遂流寓西州。

西州平,归乡里。

”在这一语境中,“流寓”可解释为流离寓居。

《辞源》将“流寓”解释为“寄居他乡”。

《汉语大辞典》则解释为:“‘流寓’亦作‘流庽’:流落他乡居住。

”“流寓”一词释义的关键在于如何理解“流”字。

如果理解为“流动”,那么这个概念的范围就非常宽泛,所有的迁徙流动到异乡都可视为“流寓”。

如果理解为“流落”、“流放”的话,“流寓”一词的含义就会有很大的不同。

“流落”一词有“漂泊外地,穷困失意”含义,“流放”则是古代的一种刑罚,从这个角度去理解,“流寓”是指“不得已”离开本土客居他乡。

比如进京考取进士,一举得中在京城或其他地方为官,这就不属于“流寓”;而在京屡考不中,旅居多年如杜甫就叫“流寓”,或遭贬谪或受排挤自请外放到非故乡的地方为官,如苏轼到海南上任就叫“流寓”。

古人为何要流寓他乡?综合起来看,主要有两种原因:一是社会原因,二是个体原因。

其中社会原因又有政治因素、军事因素、经济因素等多个方面。

从流寓文人的角度看,大多数文人因政治斗争遭排挤打击,流落他乡,如唐顺宗年间因“二王八司马事件”,两大文豪刘禹锡与柳宗元分别被贬到郎州、永州,而苏轼更是因为政治上的打击,一路从江南贬到海南岛。

古今中外,为改变命运、博取功名,负书担橐,远离家乡外出游学、游宦之士,如苏秦、张仪等,其流寓主要为个体原因。

此外,不同时代、不同原因的流寓者之流寓地是不同的。

社会历史的变迁,文明程度的发展,决定了流寓地的不同。

因战乱灾荒而发生的流寓,流寓者往往迁徙到较为安宁、富庶的地方,如永嘉之乱“衣冠南渡”;因犯罪而被流放和被统治者贬谪,其流寓地往往是远离京城与繁华的僻远荒凉地方,如先秦巴蜀,汉唐湖广,宋明清之岭南、东北和西北等。

四川省成都市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

四川省成都2023-2024学年高一上学期语文期中联合考试试卷姓名:__________班级:__________考号:__________题号一二三四总分评分现代文阅读Ⅰ材料一意境是我国古典文论独创的一个概念。

它是华夏抒情文学审美理想的集中体现。

文学意境论早在刘勰《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》中已见端倪,盛唐之后开始全面形成。

王昌龄的《诗格》甚至直接使用了“意境”这个概念,文中说:诗有三境。

一曰物境:欲为山水诗,则张泉石云峰之境,极丽绝秀者,神之于心,处身于境,视境于心,莹然掌中,然后用思,了然境象,故得形似。

二曰情境:娱乐愁怨,皆张于意而处于身,然后驰思,深得其情。

三曰意境:亦张之于意而思之于心,则得其真矣。

这段话从诗歌创作的角度,分析了意境创造的三个层次。

认为要写好“物境”,必须心身入境,对泉石云峰那种“极丽绝秀”的神韵有了透彻了解之后,才能逼真地表现出来;描写“情境”需要作者设身处地地体验人生的娱乐愁怨,有了这种情感体验,才能驰骋想象,把握情感,深刻地把它表现出来;对于“意境”,作家必须发自肺腑,得自心源,有真诚的人格、真切的发现,这样的“意境”才能真切感人。

他还探讨了意与景的关系,提出“诗不可一向言理,皆须入景,语始清味。

诗一向言意,则不清及无味;一向言景,亦无味;事须景与意相兼始好。

”这些都是前无古人的深刻见解。

王昌龄之后,诗僧皎然又把意境的研究推进了一步,提出了诸如“缘境不尽曰情”“文外之旨”“取境”等重要命题,全面发展了意境论。

中唐以后,刘禹锡提出了“境生于象外”的观点。

晚唐司空图对此加以生发,提出了“象外之象,景外之景”和“韵外之致”“味外之旨”等观点,进一步扩大了意境研究的领域。

至此,意境论的基本内容和理论构架已经确立。

总的来说,它有两大因素、一个空间,即情与景两大因素和审美想象的空间。

这就是所谓“境”。

此后,意境论逐渐成了我国诗学、画论、书论的重要范畴,历代都有学者文人对它作补充、发挥,清末王国维是意境论的集大成者。

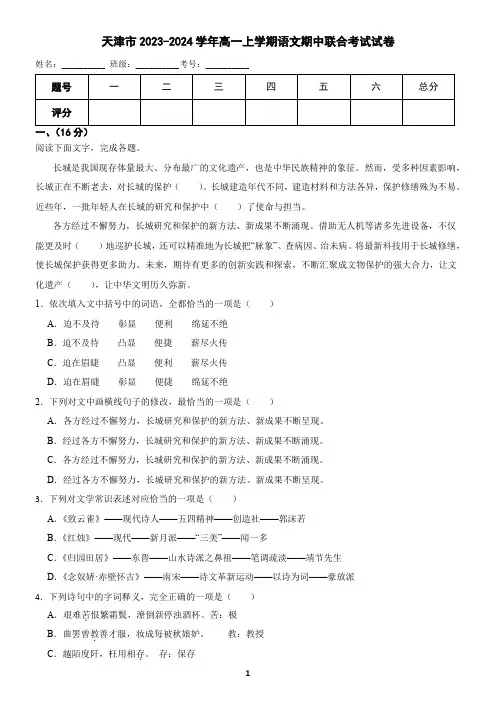

天津市五区2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

天津市2023-2024学年高一上学期语文期中联合考试试卷姓名:__________班级:__________考号:__________题号一二三四五六总分评分一、(16分)阅读下面文字,完成各题。

长城是我国现存体量最大、分布最广的文化遗产,也是中华民族精神的象征。

然而,受多种因素影响,长城正在不断老去,对长城的保护()。

长城建造年代不同,建造材料和方法各异,保护修缮殊为不易。

近些年,一批年轻人在长城的研究和保护中()了使命与担当。

各方经过不懈努力,长城研究和保护的新方法、新成果不断涌现。

借助无人机等诸多先进设备,不仅能更及时()地巡护长城,还可以精准地为长城把“脉象”、查病因、治未病。

将最新科技用于长城修缮,使长城保护获得更多助力。

未来,期待有更多的创新实践和探索,不断汇聚成文物保护的强大合力,让文化遗产(),让中华文明历久弥新。

1.依次填入文中括号中的词语,全都恰当的一项是()A.迫不及待彰显便利绵延不绝B.迫不及待凸显便捷薪尽火传C.迫在眉睫凸显便利薪尽火传D.迫在眉睫彰显便捷绵延不绝2.下列对文中画横线句子的修改,最恰当的一项是()A.各方经过不懈努力,长城研究和保护的新方法、新成果不断呈现。

B.经过各方不懈努力,长城研究和保护的新方法、新成果不断涌现。

C.各方经过不懈努力,长城研究和保护的新方法、新成果不断涌现。

D.经过各方不懈努力,长城研究和保护的新方法、新成果不断呈现。

3.下列对文学常识表述对应恰当的一项是()A.《致云雀》——现代诗人——五四精神——创造社——郭沫若B.《红烛》——现代——新月派——“三美”——闻一多C.《归园田居》——东晋——山水诗派之鼻祖——笔调疏淡——靖节先生D.《念奴娇·赤壁怀古》——南宋——诗文革新运动——以诗为词——豪放派4.下列诗句中的字词释义,完全正确的一项是()A.艰难苦.恨繁霜鬓,潦倒新停浊酒杯。

苦:极B.曲罢曾教.善才服,妆成每被秋娘妒。

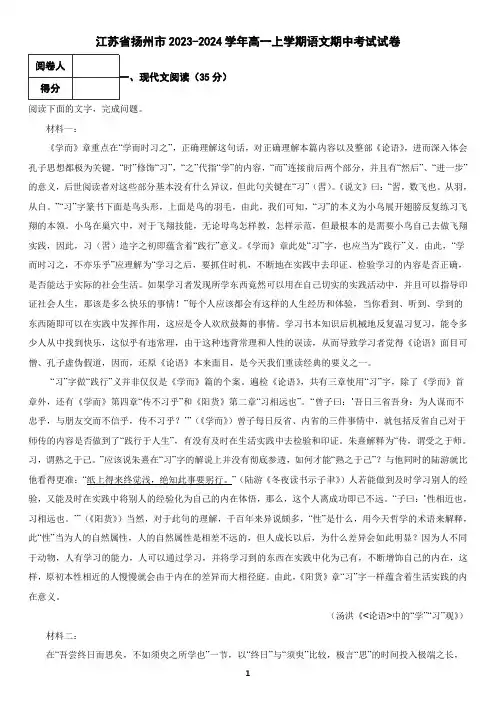

江苏省扬州市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

江苏省扬州市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷阅卷人一、现代文阅读(35分)得分阅读下面的文字,完成问题。

材料一:《学而》章重点在“学而时习之”,正确理解这句话,对正确理解本篇内容以及整部《论语》,进而深入体会孔子思想都极为关键。

“时”修饰“习”,“之”代指“学”的内容,“而”连接前后两个部分,并且有“然后”、“进一步”的意义,后世阅读者对这些部分基本没有什么异议,但此句关键在“习”(習)。

《说文》曰:“習,数飞也。

从羽,从白。

”“习”字篆书下面是鸟头形,上面是鸟的羽毛,由此,我们可知,“习”的本义为小鸟展开翅膀反复练习飞翔的本领。

小鸟在巢穴中,对于飞翔技能,无论母鸟怎样教,怎样示范,但最根本的是需要小鸟自己去做飞翔实践,因此,习(習)造字之初即蕴含着“践行”意义。

《学而》章此处“习”字,也应当为“践行”义。

由此,“学而时习之,不亦乐乎”应理解为“学习之后,要抓住时机,不断地在实践中去印证、检验学习的内容是否正确,是否能达于实际的社会生活。

如果学习者发现所学东西竟然可以用在自己切实的实践活动中,并且可以指导印证社会人生,那该是多么快乐的事情!”每个人应该都会有这样的人生经历和体验,当你看到、听到、学到的东西随即可以在实践中发挥作用,这应是令人欢欣鼓舞的事情。

学习书本知识后机械地反复温习复习,能令多少人从中找到快乐,这似乎有违常理,由于这种违背常理和人性的误读,从而导致学习者觉得《论语》面目可憎、孔子虚伪假道,因而,还原《论语》本来面目,是今天我们重读经典的要义之一。

“习”字做“践行”义并非仅仅是《学而》篇的个案。

遍检《论语》,共有三章使用“习”字,除了《学而》首章外,还有《学而》第四章“传不习乎”和《阳货》第二章“习相远也”。

“曾子曰:‘吾日三省吾身:为人谋而不忠乎,与朋友交而不信乎,传不习乎?’”(《学而》)曾子每日反省、内省的三件事情中,就包括反省自己对于师传的内容是否做到了“践行于人生”,有没有及时在生活实践中去检验和印证。

江西省部分学校2024-2025学年高一上学期11月期中考试语文试题(含答案)

高一语文考生注意:1.本试卷满分150分,考试时间150分钟。

2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。

3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。

选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。

4.本卷命题范围:人教版必修上册第一单元至第三单元。

一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成1-5题。

材料一:回顾经典,总有一种力量让人热血沸腾,很大一部分原因就在于经典文艺形象跨越时空传递着精神力量。

何为经典文艺形象?经典文艺形象指的是,文学艺术创作深为受众喜爱、经过一定时间检验、具有经典意义的艺术形象。

经典文艺形象不局限于某一艺术门类,以不同的审美知觉形式使人们获得不断强化的美好审美经验。

一个人物形象能够成为经典,必须具备传世性和普适性,也就是说,既经得起时间考验,又能得到多数人的认可和喜欢。

经典文艺形象何以具有如此魅力?一方面,作品立得住,故事足够精彩,经得起反复品味和时间考验,其中的文艺形象往往也会深入人心,流传久远。

古往今来,那些被广泛接受和传诵的文艺作品,从《红楼梦》《水浒传》等四大名著到《茶馆》《骆驼祥子》等舞台经典,无不因为其反映生活本质,使人们为之动容、动情、动心。

这样的文艺作品温润心灵、陶冶人生,其中的文艺形象也会启迪人们发现生活之美、自然之美、心灵之美,进而产生强大的精神力量。

另一方面,经典文艺形象身上浓缩着家国历史、时代印记和人性光辉,即便经历时代变迁,艺术魅力也不会因此削减。

“经典之所以能够成为经典,其中必然含有隽永的美、永恒的情、浩荡的气。

经典具有思想的穿透力、审美的洞察力、形式的创造力,因此才能成为不会过时的作品。

”习近平总书记对经典作品的这一评价,同样适用于经典人物形象,尤其是“隽永的美、永恒的情、浩荡的气”三大要素。

福建省福州市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

福建省福州市2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷姓名:__________ 班级:__________考号:__________1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一项是()A.窸窣.(shū)铆.钉(mǎo)慰藉.(jiè)寥廓.(guō)B.笃.(dǔ)实兜蝥.(máo)木讷.(nà)造诣.(yì)C.扭怩.(ní)红绡.(shāo)百舸.(gě)锉.(cuò)刀D.稻穗.(suì)早籼.(xiān)摈.弃(bìn)虔.(qián)诚2.下列各句中,没有错别字的一项是()A.引动棕色深渊自上而下的一派嚣鸣,像军旅远去的喊杀声。

我的指关节铆钉一样楔入巨石的罅隙。

B.她们就成帮搭伙地站在村口,翘起下巴,贪婪、专注地仰望着火车。

有人朝车厢指点,不时能听见她们由于互相捶打而发出的一两声娇瞋的尖叫。

C.钟扬共撰写、翻译、审校了10本科普著作,其中不乏《大流感》这样的畅销书。

《大流感》这本书,内容包罗万相,语言风格多变。

D.遇到患肝炎的顾客,老张就介绍买糖份多、对治肝病有好处的水果糖,遇到患气管炎的顾客,他就介绍买冰糖……3.下列各句中,加点的成语使用正确的一项是()A.妈妈看到被老鼠啃坏的衣服,义无反顾....地去买了一瓶老鼠药。

B.正视发达国家的技术,亦步亦趋....,博采众长,是为了发展自己。

C.来此旅游的人们,面对着太湖的水色山光,又焉能不为大自然的巧夺天工....所惊叹呢!D.很少有人知道,这细腻而又富有文采的文字,竟出自这位看起来五大三粗....的理工男之手。

4.下列各句中,没有语病的一项是()A.近几年,“汕优63”的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在约500千克左右,不仅产量高而且品质好,被评为全国优质籼稻米。

B.为进一步保障公众用药安全,国家食品药品监督管理总局决定对匹多莫德制剂说明书进行修订,降低了适应症范围,并明确指出3岁以下儿童禁用。

海南省2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

海南省2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷姓名:__________ 班级:__________考号:__________现代文阅读Ⅰ材料一:科学家是真理的侍者,是事实的追随者。

袁隆平坚信实践能发现事实,发现真理,并能验证真理。

他对中国亿万农民怀有深厚的感情,在国家杂交水稻工程技术研究中心的稻口中,他一边甩去手上的泥巴一边对我说,农民不富裕谈不到现代化,单产上不去农民就富不起来。

现在我们试验田种的杂交稻每亩产700千克,农民种的亩产能达到800千克甚至更高,因为他们大量采用有机肥。

还有比这更令他欣慰的事吗?凡是涉及不顾农民利益、无视事实的事,他都能挺身而出毫不含糊地阐明事实,至于是不是得担风险,袁隆平在所不计。

前些年一家有影响的报纸在头版刊登了一篇贬斥杂交稻的文章,说杂交稻是“三不稻”——“米不养人,糠不养猪,草不养牛”。

这种不顾事实的说法给农业科研人员和广大农民心头蒙上了阴影。

袁隆平写了一封信寄给了《人民日报》。

1992年6月18日,《人民日报》在第二版刊登了袁隆平的来信。

信中,袁隆平用平和的语气,无可辩驳的事实说:最近社会上流传杂交稻米质太差,有人贬杂交稻为“三不稻”,果真是这样吗?我想用事实来回答。

我国是世界上第一个在生产上利用水稻杂种优势的国家,杂交稻比一般水稻每亩增产100千克左右。

1976-1991年全国累计种植杂交稻19亿多亩,增产粮食近2000亿千克。

由此可见,杂交水稻的推广,对解决我国11亿人口的温饱问题发挥了极其重要的作用。

目前,全国种植面积最大、产量最高的一个水稻良种“汕优63”是杂交稻。

近几年的年种植面积都超过1亿亩,平均亩产稳定在500千克左右,不仅产量高而且品质好,被评为全国优质籼稻米。

的确,在我国南方生产的稻谷中,有相当一部分米质较差,这主要是双季早稻。

目前积压的稻谷以及历年来粮店出售的大米,大多数为这种早籼稻。

他写道,双季晚稻和一季中稻一般品质较好,粮店偶尔出售这种稻米时,则出现排长队争购的现象。

北京市顺义区2023-2024学年高一上学期语文期中考试试卷(含答案)

北京市顺义区2023-2024学年高一上学期语文期中试卷姓名:__________班级:__________考号:__________题号一二三四五六七八总分评分一、本大题共6小题,共17分。

阅读《劝学》(节选)和《师说》(节选),完成下面小题。

(一)积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。

锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也。

(二)古之学者必有师,师者,所以传道受业解惑也。

人非生而知之者,孰能无惑?惑而不从师,其为惑也,终不解矣。

生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而师之,生乎吾后,其闻道也亦先乎吾,吾从而师之。

吾师道也,夫庸知其年之后生于吾乎?是故无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。

嗟乎!师道之不传也久矣!欲人之无惑也难矣!古之圣人,其出人也远矣,犹且从师而问焉;今之众人,其下圣人也亦远矣,而耻学于师。

是故圣益圣,愚益愚。

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎?爱其子,择师而教之;于其身也,则耻师焉,惑矣。

彼童子之师,授之书而习其句读者也,非吾所谓传其道解其惑者也。

句读之不知,惑之不解,或师焉,或不焉,小学而大遗,吾未见其明也。

1.下列加点的字词理解错误..的一项()A.积土成山,风雨兴焉.焉:在这里B.吾从而师.之师:以……为师C.其闻道也亦固.先乎吾固:本来D.君子生.非异也生:习惯2.对下列加点的词语在句中的含义与现代汉语含义的分析正确的一组是()①古之学者..传道受业解惑也..必有师。

②师者,所以③今之众人..,其下圣人也亦远矣。

④小学..而大遗,吾未见其明也⑤弟子不必..之利..不如师,师不必贤于弟子⑥蚓无爪牙A.全不相同B.②③⑤和现在的用法相同C.全都相同D.①③⑥和现在的用法相同3.对下列各句中加点的“而”字归类正确的一项是()①青,取之于蓝,而.青于蓝②顺风而.呼,声非加疾也③登高而招,臂非加长也,而.见者远④吾尝终日而.思矣,不如须臾之所学也⑤假舆马者,非利足也,而.致千里⑥君子博学而.日参省乎己⑦蟹六跪而.二螯⑧积善成德,而.神明自得A.①③④/②/⑤⑦/⑥⑧B.①③⑤/②④/⑥/⑦/⑧C.③/①④/⑧②/⑤⑥/⑦D.②③/①④/⑤/⑥/⑦⑧4.从句式特征看,与“青,取之于蓝,而青于蓝”一句句式完全相同的一项()A.道之所存,师之所存也B.句读之不知,惑之不解C.耻学于师D.蚓无爪牙之利,筋骨之强5.对下列关于《劝学》《师说》常识的解说,不正确...的一项是()A.韩愈是中唐散文家、诗人,字退之,以其祖籍,世称韩昌黎;以其官职,世称韩吏部;死后谥“文”,故又称韩文公。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

广西北海市合浦县-高一语文上学期期中考试试题新人教版(考试时间150分钟,满分150分) 2013年11月说明:本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分,请把答案写于答题卡上交,试题不用上交。

第Ⅰ卷阅读题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1~3题。

《新诗鉴赏辞典》序言(节选)中国新诗是随着“五四”新文化运动,中国文学进入光辉的现代时期而形成的。

从中国古典诗歌的历史发展中来探讨中国诗歌的民族传统,就好像一道九曲黄河,永不停息地滚滚奔流着,它是既多曲又割不断的一道长流。

新的地理形势促使黄河转了弯,新的历史条件推动“五四”以来诗歌的革新。

如果循流溯源,那当然还是“黄河之水天上来”,那当然还是继承与发展着殷周以至明清的诗歌传统。

只是自此而下,黄河便一泻千里,“奔流到海不复回”;现代诗歌,已经突破“民族的片面性和狭隘性”,而直接进入“世界文学”的汪洋了。

人所共知,胡适是新诗最早的开拓者,从1915~1916年就着手白话诗的试验,一开始就朝着打破旧诗词最顽固的语言形式桎梏的方向冲击。

假如说,首创“诗体的大解放”的胡适和他的《尝试集》,只可视为区分新旧诗的界碑,那么,堪称新诗革命先行的纪念碑式作品的,则历史性地留给了稍后出现的郭沫若和他的《女神》。

这就奠定了以创造为宗旨的新诗传统的基础,战斗的现实主义和浪漫主义的新诗传统的基础。

中国新诗是带着两大胎记诞生的:首先是在科学与民主以至社会主义的新思潮推动下,扫除了旧体诗词唱滥了的那套封建士大夫的审美情趣,确立了富有现代社会色彩和生活情调的诗歌境界;其次是力图摒弃僵死的文言词语,而以口语入诗,作所谓白话诗,以利于反映现实表现真情,从而走上了“诗体大解放”的道路,其主要成就便是自由诗的诞生。

在音律形式上它自然也曾对外国诗歌有所借鉴,但主要是加以融化,在中国现代口语的基础上提炼出诗的语言来,而形成为中国的自由体新诗,它是“五四”以来新诗运动对于旧传统的突破,属于创造性的新发展。

放在中国诗歌流变史的长河中来看,如商周四言,楚汉骚赋,汉魏乐府,晋宋五言,隋唐律绝,宋词,元明曲令,都是递嬗升降,各自打着时代烙印,那么“五四”以来便是自由诗。

自由诗并不是不要韵律,而是“诗的韵律不在字的抑扬顿挫上,而在诗的情绪的抑扬顿挫上,即在诗情的程度上”。

这是诗人戴望舒在《论诗零札》中指出的。

它如同行云流水,临风作态,随物赋形,虽然变化莫测,但并非没有理路可寻。

讥讽自由诗是“分行写的散文”,无非是僵化了的审美偏见而已。

1.下列不属于新诗主要特征的一项是()A.诗歌的境界富有现代社会色彩和生活情调。

B.力图排除僵死的文言词语,将口语入诗。

C.借鉴并融化了外国诗歌的音律形式。

D.从汉语口语的基础上提炼出文学语言,形成自由体新诗。

2.下列说法不符合文意的一项是()A.胡适是新诗的最早开拓者,而郭沫若和他的《女神》则奠定了新诗传统的主要基础。

B.新诗不断地接受外国诗歌的影响并适当地溶化在自己的风格之中,逐渐趋同于世界文学。

C.“五四”以来的自由体新诗如同楚汉骚赋、汉魏乐府、晋宋五言等一样,也有自己的时代烙印。

D.新诗打破了旧传统,在民歌的基础之上有了创造性的新发展,具有典型的现实主义特点。

3.根据原文提供的信息,以下推断不正确的一项是()A.现代诗歌在形成的过程当中,从思想内容到艺术形式都融入了外来的东西,增加了它世界文学的色彩,当然,它也将发展自己的民族传统。

B.郭沫若和他的代表作《女神》,奠定了战斗的现实主义的新诗传统的基础,从此以后,中国文人始终以笔作刀枪,创作战斗的诗篇。

C.新诗扫除了旧体诗那套封建士大夫的审美情趣,使作品更富有时代感和新生活情调,走向了新的诗歌境界。

D.自由诗也讲究韵律,但它的韵律毕竟与古诗不同,而注重内在情绪的变化,自有一定的理路可寻,逐步形成自己独特的审美风格。

二、诗文阅读(34分)(一)文言文阅读阅读下面的文字,完成4~6题。

(9分,每小题3分)沛公旦日从百余骑来见项王,至鸿门,谢曰:“臣与将军戮力而攻秦,将军战河北,臣项王曰:“此沛公左司马曹无伤言之。

不然,籍何以至此?”项王即日因留沛公与饮。

项王、项伯东向坐;亚父南向坐,——亚父者,范增也;沛公北向坐;张良西向侍。

范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三,项王默然不应。

范增起,出,召项庄,谓曰:“君王为人不忍。

若入前为寿,寿毕,请以剑舞,因击沛公于坐,杀之。

不者,若属皆且为所虏!”庄则入为寿。

寿毕,曰:“君王与沛公饮,军中无以为乐,请以剑舞。

”项王曰:“诺。

”项庄拔剑起舞。

项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

于是张良至军门见樊哙。

樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“甚急!今者项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

”哙曰:“此迫矣!臣请入,与之同命。

”哙即带剑拥盾入军门。

交戟之卫士欲止不内,樊哙侧其盾以撞,卫士仆地,哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。

项王按剑而跽曰:“客何为者?”张良曰:“沛公之参乘樊哙者也。

”项王曰:“壮士!——赐之卮酒。

”则与斗卮酒。

哙拜谢,起,立而饮之。

项王曰:“赐之彘肩。

”则与一生彘肩。

樊哙覆其盾于地,加彘肩上,拔剑切而啖之。

项王曰:“壮士!能复饮乎?”樊哙曰:“臣死且不避,卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心,杀人如不能举,刑人如恐不胜,天下皆叛之。

怀王与诸将约曰:‘先破秦入咸阳者王之。

’今沛公先破秦入咸阳,毫毛不敢有所近,封闭宫室,还军霸上,以待大王来。

故遣将守关者,备他盗出入与非常也。

劳苦而功高如此,未有封侯之赏,而听细说,欲诛有功之人,此亡秦之续耳。

窃为大王不取也!”项王未有以应,曰:“坐。

”樊哙从良坐。

坐须臾,沛公起如厕,因招樊哙出。

4.下列加点词语解释有误的一项是()A. 其意.常在沛公也。

意:意图B. 交戟之卫士欲止不内.内:内部C. 备他盗出入与非常..也非常:意外变故D. 窃.为大王不取也窃:私下5.下列句中加点的词语意义和用法相同的一组是()A. 今日之.事何如秦之.遇将军,可谓深矣B. 常以.身翼蔽沛公以.其无礼于晋C. 项王即日因.留沛公与饮因.击沛公于坐D. 若属皆且为.所虏父母宗族,皆为.戮没6. 下列对选文内容分析不正确的一项是()A. 选文中,作者按时间顺序写了“刘邦谢罪”“项王设宴”“范增举玦”“项庄舞剑”和“樊哙闯帐”五件事,矛盾时缓时急,危机四伏,险象环生。

B. 项羽之所以不用范增之计,是因为唯恐担当“不义”之名,损其“威”,伤其“信”,最后让刘邦借故逃脱,为以后留下了一个强大的对手。

C. 从这两段可以看出项羽的性格是轻敌自大、寡谋轻信、不善用人,如在使用范增上,就是轻信范增,让他去安排项庄舞剑。

D. 宴会开始,“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”气氛始趋紧张;项羽却“默然不应”。

范增不肯罢休,离席叫项庄进来以舞剑为名,试图“因击沛公于坐,杀之”,于是宴会顿时充满杀机;却又因项伯“常以身翼蔽沛公”没有成功。

鸿门宴情节曲折,一张一弛,引人入胜。

7.把下列文言句子翻译成现代汉语。

(8分)⑴然不自意能先入关破秦,得复见将军于此。

(4分)⑵项伯亦拔剑起舞,常以身翼蔽沛公,庄不得击。

(4分)(二)诗歌阅读(9分)阅读下面的诗歌,完成8~9题。

乡愁席慕容故乡的歌是一支清远的笛总在有月亮的晚上响起故乡的面貌却是一种模糊惆怅仿佛雾里的挥手离别离别后乡愁是一棵没有年轮的树永不老去8.诗中描绘了哪些意象?表达了作者怎样的思想感情?(5分)季老足迹:知识分子的精神高地12日下午5时半,一场罕见的大雨笼罩整个北京大学,但北大百周年纪念讲堂前的广场上,仍然聚集着北大的师生,还有很多人从校园外特地赶来,悼念季羡林老先生,久久不愿离去。

“我没有亲眼见过季老,没有和他打过交道,但他是北大人永远的精神灯塔。

”一位几天前从北大毕业的中文系学子,今天重回校园,在雨中向季羡林老先生鞠躬致敬。

“深切怀念季羡林老先生”——今天上午10时,季羡林老先生的灵堂尚未敞开大门,不少北大师生就已自发聚集在百周年纪念讲堂黑色的大幅挽联下。

在悼念人群中,82岁的雷鸣老先生从家中赶来,一直待到下午5时灵堂关闭都迟迟不愿离去。

他说:“1992年在‘中国丝绸之路,首届学术大会上,我的一篇论文得到了季老的点拨指正,此后,我多次和季老交流过相关学术问题。

先生之风,山高水长!这也许是每一个和他交往过的人最深刻的感受。

”北京大学中文系教授张颐武把季老先生比作“知识分子的精神高地”。

张颐武说,这么多年来,他们这批学人从未听到过有关季老的负面传闻,“从这个角度来说,季老是知识分子的精神高地,是一个将传统士人精神与现代专业知识完美结合的人。

”“季老先生做了一辈子学问。

不管是在什么状况下,都没有停止。

他对我最大的影响是在治学精神和态度上。

”季羡林老先生的学生、中国社会科学院研究员葛维钧回忆,季老先生写作《糖史》时,已经80多岁了,但仍不顾严寒酷暑每天到图书馆查阅资料。

“有时,季老发现了新线索就兴高采烈起来。

他的喜怒哀乐都是和做学问联系在一起的。

”“先生个性极为鲜明,广被万物的爱心与知识分子的胆识在季老先生那里体现得十分醒目。

如果来访者不学无术而又滔滔不绝,先生就会面色木讷长久不言;如果是清纯学生求访解惑,则他每次必从家中送出来直到大门口默默挥手告别。

”北京大学中文系博士生导师王岳川教授告诉记者,“季老生前说过,他最喜欢的知识分子是:质朴,淳厚,诚恳,平易;怀真情,讲真话;关键是一个‘真’字,是性情中人;最高水平当是孟子说的‘富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈’,这正是夫子自道!”“季羡林老先生为人所敬仰,不仅因为他的学识,更因为他的品格。

即使是在最困难的时候,他也没有丢掉自己的良知。

”国际关系学院2005级本科生李玉磊对记者说,季羡林老先生常年笔耕不辍,把自己对人生、对知识、对生命的深刻感悟写在了一本本书中,这些用心写出的文字不仅是老先生个人一生的写照,也是近百年来中国知识分子历程的反映。

11.下列对原文内容的分析,正确的两项是()(5分)A.在参加纪念活动的人群中,既有年轻的北大学子,也有八十多岁的学者,这充分说明了季老先生的影响之大。

B.季羡林老先生是一位富有童心的人,发现新奇的东两就会很高兴。

C.季老先生认为自己就是一个符合孟子所说的“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的知识分子。

D.李垚因为听过季老先生的演讲,被其严谨的治学态度和广博的知识深深折服,所以报考了北京大学。

E.季老先生的作品,不仅是他个人对人生、知识和生命的认识,更是他一生的写照,是近百年来中国知识分子历程的反映。

12.这篇新闻开头的景物描写的作用是什么?(6分)____________________________________________________ 。

13.文中说:“他是北大人永远的精神灯塔。