食品风味化学

食品风味化学(my)

试验证明,从刺激味感受器开始至感受到味,需 1.5~4.0毫秒。其中咸味感觉最快、苦味感觉最慢。所 以苦味总是在最后才有感觉。但是人们对苦味物质的感 觉比对甜味物质敏感些。

6

舌头的部位有不同敏感性: 舌尖-甜最敏感 舌尖和边缘-咸味敏感 靠腮两边-酸味 舌根-苦味

7

2.味觉的影响因素:

① 味觉与温度的关系;

②醋酸:无色刺激性的液体,浓度在98%以醋酸能冻

成冰状固体,称为冰醋酸。可用来调酸合成醋。

③乳酸:用作清凉饮料、酸乳饮料。

④柠檬酸:因存在于柠檬酸、枸橼、柑桔等果实中较 多而得名。它的酸味圆润、滋美。

24

五、咸味和咸味物质

1.咸味

咸味在食品调味中颇为重要。咸味是中性盐

所显示的味,只有氯化钠才产生纯粹的咸味。咸 味是由盐类离解出的正负离子共同作用的结果。 正离子和负离子对咸味味觉感受器的作用存在着 依赖的关系,正离子被味觉感受器中蛋白质的羟

它的熔点202-203℃ (分解),中性时鲜味最 高。Glu或其钠盐的水溶液加热到120℃ 以上或长

时间加热,发生分子内失水生成变性Glu(也称羧

基吡啶酮)不仅鲜味消失,而且对人体健康不利。 在碱性中加热(引起外消旋),鲜味降低。

34

2.鲜味核苷酸

5 ’ -次黄嘌呤核苷酸(5’-IMP) 5’-P -GMP(5’-GMP)

其辣味强度各不相同,以C9~C10最辣,双键并非是 辣味所必需的。在辣椒中前二种同系物占绝对多数。

28

(2) 花椒:花椒果精油中的辣味成分山椒醇,还有 二种烯酸酰胺, 其它的辣味物质还有香茅醇等。

(3) 胡椒:最辣的化合物是胡椒碱和黑椒素.

(4) 生姜:新鲜生姜中以姜醇为主,还有姜烯酚、

食品化学风味化学资料

引言概述:食品化学是研究食品中的化学物质组成、性质和变化规律的学科。

风味化学是食品化学中的一个重要分支,主要研究与食品的味觉相关的物质。

本文将介绍食品化学领域中涉及风味化学的资料,重点探讨食品中的香味物质和味觉物质。

正文内容:一、香味物质1.香味物质的分类香味物质可分为天然香料和人工香料。

天然香料主要来自于植物和动物,包括花草植物的挥发油、树脂、香脂等。

人工香料是通过化学合成或改性天然香料得到的,分为单一香料和复合香料两种。

2.香味物质的提取和分离提取和分离香味物质是食品化学的重要研究内容。

主要方法包括蒸馏、萃取、萃取剂等。

蒸馏是将含香味物质的食材加热,通过蒸气冷凝得到香味物质。

萃取是使用溶剂从食材中提取香味物质。

3.香味物质的影响因素香味物质的和稳定性受到多种因素的影响,包括温度、pH值、氧气、酶等。

了解这些因素对香味物质的影响,可以优化食品的味道和储存条件。

二、味觉物质1.味觉的基本类型人类的味觉可分为五种基本类型:甘、酸、苦、咸和鲜。

每种味觉基本类型都对应着不同的物质,如糖对应甘味,柠檬汁对应酸味等。

2.味觉物质的感知机制味觉物质的感知机制是味蕾中的感受器与味觉物质分子相互作用所产生的结果。

味觉物质分子与味蕾感受器结合后,会触发信号传递到大脑,产生相应的味觉感受。

3.味觉物质的检测和评价方法味觉物质的检测和评价方法主要包括感官评价和仪器分析两种。

感官评价是通过人类感官进行味觉感知,如舌尖试尝法。

仪器分析是使用各种仪器设备对味觉物质进行定量分析。

三、香味物质和味觉物质在食品加工中的应用1.香味物质在食品加工中的应用香味物质在食品加工中起到了重要作用,能够提升食品的口感和风味。

例如,使用香草精提高面包的香气,使用咖啡因增强咖啡的苦味等。

2.味觉物质在食品加工中的应用味觉物质的应用广泛,可以在食品加工中调整食品的口味,满足消费者的口味偏好。

例如,添加甜味剂调节饮料的甜度,添加酸味剂增加果酱的酸味等。

第九章 食品风味化学

具有咸味的化合物主要是碱金属卤化物 咸味的化合物

如LiCI 、CuCl2、KCI、Kl 、NaBr、NaI、NH4CI、 Na2SO4等,还有苹果酸钠和新近发现的一些肽类分子; 而KBr、NH4I呈咸苦味。 食品调味用的盐,应该是咸味纯正的食盐。食盐中常 混杂有KCl、MgCl2、MgSO4、等其它盐类,造成盐中含 有苦味。所以食盐需精制,除去有苦味的盐,使咸味纯 正。

D. 氨基酸及多肽类 肽类氨基酸侧链的总疏水性使蛋白质水解物和干酪产生 明显的非需宜苦味。 肽的分子量影响产生苦味的能力 分子量低于6000的肽类才可能有苦味, 分子量大于6000的肽由于几何体积大,显然不能接 近感受器位置。 E. 盐类 苦味与盐类阴离子和阳离子的离子直径之和有关。 离子直径之和小于6.5Å的盐显示纯咸味 如:LiCl=4.98Å,NaCl=5.56Å,KCl=6.28Å 随着离子直径的增大盐的苦味逐渐增强 如:CsCl=6.96Å,CsI=7.74Å,MgCl=8.60Å

(2)温度 果糖随温度升高,甜度降低。(异构化) (3)结晶颗粒大小 小颗粒易溶解,味感甜。 (4)不同糖之间的增甜效应 5%葡萄糖+10%蔗糖=15%蔗糖。 (5)其它呈味物的影响 如低浓度的盐溶液可使对糖甜味敏感性提高

3). 甜味剂

A. 糖类及其衍生物 B. 氨基酸和肽类

D-丙氨酸、 亮氨酸、 Aspartame L-天冬氨酰苯丙氨酸甲酯

氯仿

邻—磺酰苯亚胺

葡萄糖

局限性

(1)不能解释多糖、多肽无味。 (2)D型与L型氨基酸味觉不同, D-缬氨酸呈甜味,L缬氨酸呈苦味。 (3)未考虑甜味分子在空间的卷曲和折叠效应。

2). 甜味影响因素

第五章 食品风味化学

甜味分子的结构和立体结构的改变往往会导 致抑制甜味、失去甜味甚至 产生苦味。

7、 苦味及苦味物质

苦味和甜味同样依赖于分子的立体化学结构, 两种感觉都受到分子特性的制约,从而使某些分 子产生苦味和甜味感觉。 苦味的有机物质一般具有以下基团:-NO2 、 -SH、 -S-、 -S-S-、 -SO3H、 =C=S。含钙、镁 和铵的无机盐也有苦味,并且苦味有机物一般也 有AH 和B 基团,但二者在空间上相距较远,在 1.3Å 以内。位于感觉器腔扁平底部的专一感觉器 部位内的 AH/B 单位的取向, 能够对苦味和甜味 进行辨别。

③温度:

一般随温度的升高,味觉加强,最适宜 的味觉产生的温度是10-40℃,尤其是30℃ 最敏感,大于或小于此温度都将变得迟钝。 温度对呈味物质的阈值也有明显的影响。

25℃:蔗糖:0.1%, 0℃: 蔗糖: 0.4%,

食盐: 0.05%, 食盐: 0.25%,

柠檬酸: 0.0025%,硫酸奎宁: 0.0001%

D、味的变调作用: 指两种呈味物质相互影响而导致其味感 发生改变的现象。刚吃过苦味的东西,喝一 口水就觉得水是甜的。刷过牙后吃酸的东西 就有苦味产生。 E 、味的疲劳作用: 当长期受到某种呈味物质的刺激后,就 感觉刺激量或刺激强度减小的现象。如连续 的吃糖。

5 、酸味及酸味物质

酸味是由于舌黏膜受到氢离子的刺激而引 起的,因此凡是在水溶液中能够解离出氢离子 的物质都具有酸味。一种食品的酸味与其中的 氢离子浓度、可滴定酸度、缓冲效应、阳离子 有关。食品中常用的酸味剂有:醋酸、乳酸、 柠檬酸、苹果酸、酒石酸等。

一般人的舌尖和边缘对咸味比较敏感; 舌的前部对甜味比较敏感; 舌靠腮的两侧对酸味比较敏感; 而舌根对苦、辣味比较敏感。 人的味觉从呈味物质刺激到感受到滋味仅需 1.5-4.0s,比视觉13-45s,听觉1.27-21.5s,触觉 2.4-8.9s都快。

食品风味化学

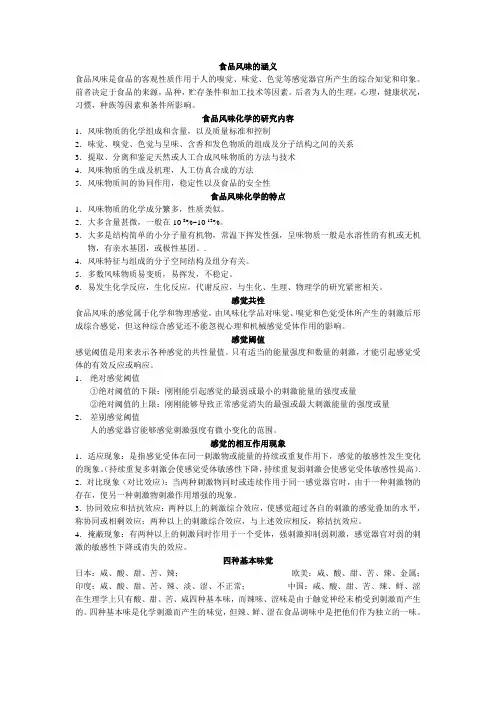

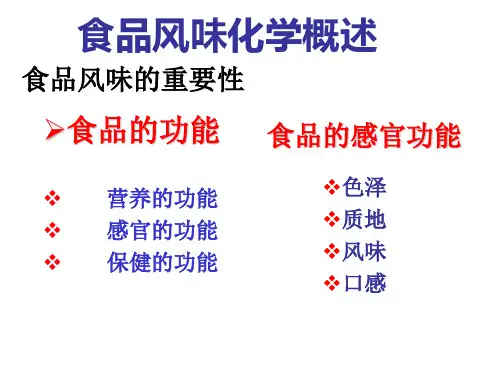

食品风味的涵义食品风味是食品的客观性质作用于人的嗅觉、味觉、色觉等感觉器官所产生的综合知觉和印象。

前者决定于食品的来源,品种,贮存条件和加工技术等因素。

后者为人的生理,心理,健康状况,习惯,种族等因素和条件所影响。

食品风味化学的研究内容1.风味物质的化学组成和含量,以及质量标准和控制2.味觉、嗅觉、色觉与呈味、含香和发色物质的组成及分子结构之间的关系3.提取、分离和鉴定天然或人工合成风味物质的方法与技术4.风味物质的生成及机理,人工仿真合成的方法5.风味物质间的协同作用,稳定性以及食品的安全性食品风味化学的特点1.风味物质的化学成分繁多,性质类似。

2.大多含量甚微,一般在10-8%~10-12%。

3.大多是结构简单的小分子量有机物,常温下挥发性强,呈味物质一般是水溶性的有机或无机物,有亲水基团,或极性基团。

.4.风味特征与组成的分子空间结构及组分有关。

5.多数风味物质易变质,易挥发,不稳定。

6.易发生化学反应,生化反应,代谢反应,与生化、生理、物理学的研究紧密相关。

感觉共性食品风味的感觉属于化学和物理感觉,由风味化学品对味觉、嗅觉和色觉受体所产生的刺激后形成综合感觉,但这种综合感觉还不能忽视心理和机械感觉受体作用的影响。

感觉阈值感觉阈值是用来表示各种感觉的共性量值。

只有适当的能量强度和数量的刺激,才能引起感觉受体的有效反应或响应。

1.绝对感觉阈值①绝对阈值的下限:刚刚能引起感觉的最弱或最小的刺激能量的强度或量②绝对阈值的上限:刚刚能够导致正常感觉消失的最强或最大刺激能量的强度或量2.差别感觉阈值人的感觉器官能够感觉刺激强度有微小变化的范围。

感觉的相互作用现象1.适应现象:是指感觉受体在同一刺激物或能量的持续或重复作用下,感觉的敏感性发生变化的现象。

(持续重复多刺激会使感觉受体敏感性下降,持续重复弱刺激会使感觉受体敏感性提高). 2.对比现象(对比效应):当两种刺激物同时或连续作用于同一感觉器官时,由于一种刺激物的存在,使另一种刺激物刺激作用增强的现象。

食品风味化学

1. 1

食品风味强化剂的传统生产方法

物理法生产风味强化剂来自大自然的辛香料,芳 香植物的花、叶、根、水果蔬菜等可通过压榨、 蒸馏、萃取、吸附、超滤、顶空气体捕集、CO2 高压提取等物理方法得到精油、萃取物、油树脂、 浸酊、浸膏、蒸出液、萜烯类、除萜精油、重组 精油等一系列天然香原料,可将这些香原料进一 步调配成各种风味强化剂 用热加工法生产食品风味强化剂,基本反应属于 氨基酸和糖之间的美拉德反应

淀粉酶用于面包烘烤时,将淀粉分解为麦芽糖和小 分子糊精,供给酵母发酵,不仅可以改善面团特性 ,增大面包体积,赋予面包良好的质地,还可以改 善面包色泽和风味。因为淀粉酶催化所得的水解产 物,除提供酵母发酵底物外,剩余的还原糖还可参与 美拉德反应,赋予面包表皮棕黄的色泽,同时与水 解中间产物脱水糖、糖醛、还原酮、芳香羟基化合 物等反应产物配合发酵,形成芳香物质,共同赋予 面包香味

味的相互作用

两种相同或不同的呈味物质进入口 腔时,会使二者呈味味觉都有所改 变的现象,称为味觉的相互作用 味的对比现象 味的相乘作用 味的消杀作用 味的变调作用 味的疲劳作用

香是食品的一项重要感观指标 食品的香气会增加人们的愉快感和引起 人们的食欲,间接增加人体对营养成分的 消化和吸收 食品香气由多种呈香的挥发性物质组成, 大多数属于非营养性物质,含量甚微,香 气与分子结构有高度特异性 鉴定食品的香气离不开人们的嗅觉

1. 2

食品风味强化剂的化学合成法

是指采用天然原料或化工原料,通过化学合成制成香 料化合物,再经过设计,并按照主香、辅香、头香、 定香的设计比例等一系列人工手段配制而成的食品风 味强化剂

1. 3

生物技术生产风味强化剂

可以在短时间内获得大量的产品 与天然产品特征类似,深受消费者欢迎,并得到 了社会认可 生物合成的风味物质风味醇厚自然且不受原料、 地区等限制,克服了传统的从动植物中提取风味物 质的困难

《食品风味化学》课件

食品风味化学是研究食物中感知的味觉和嗅觉之间的相互作用,以及食材和 食品处理方法对风味形成的影响。

食品风味化学的定义

食品风味化学是关于食物中各种化学成分如何相互作用,从而形成特定的味觉和嗅觉感受的科学研究领域。

味觉与嗅觉

了解味觉和嗅觉的原理,以及它们在食物风味 中的作用。

多酚氧化

含有多酚类物质的食材在氧气存在下发生氧化 反应,影响食物风味和颜色。

食品风味调味品的应用

各种调味品在食品烹饪和调理中起着重要的风味调整和增强作用,提升食物的味觉感受。

1 香料与草本植物

各种香料和草本植物为食物添加独特的风味 和芳香,如胡椒、咖喱和香菜。

2 酱料和调味酱

酱料和调味酱通过增加风味成分和调整比例, 改变食物的风味特征,如番茄酱和酱油。

食品风味的感知受到多个物理和化学因素的调控,包括味蕾感受、气味挥发和化学反应。

味蕾感受

气味挥发

味蕾是感受食物味道的关键器官, 对糖、酸、苦和咸等味觉有着不 同的反应。

食物中的香气化合物直接影响我 们对食物的嗅觉感知,通过鼻腔 与食物风味结合。

化学反应

食物烹饪、加工和储存过程中的 化学反应对风味产生重要影响, 如美拉德反应等。

食品风味化学的研究方法

通过多种科学方法和技术手段,科学家们研究食品风味的形成机制和感知过程。

1

感官评估

通过专业的品尝和感官评估人员,评估食品风味的感知特征和喜好度。器,测定食材和食品中各种化学成分的含量和特征。

3

生物感知

通过生理仪器和神经科学研究,探索人类对食物风味的生物感知机制。

1 感官体验

风味刺激带来丰富多样的感官体验,使进食 变得更加令人愉悦。

食品风味化学

⾷品风味化学⾷品风味化学Food Flavors Chemistry第⼀章绪论⾷品风味的重要性:是构成⾷品美感的最重要因素。

⾷品风味化学的概念:利⽤化学的原理和技术⼿段研究⾷品风味的科学。

⾷品风味化学的主要研究领域:探索⾷品风味物质的分离和鉴定⽅法;研究⾷品风味成分的形成机理;改良和模拟天然⾷品的风味。

1. 1 ⾷品风味◆“风”指的是飘逸的,挥发性物质,⼀般引起嗅觉反应;◆“味”指的是⽔溶性或油溶性物质,在⼝腔引起味觉的反应。

⾷品所产⽣的风味是建⽴在复杂的物质基础之上的,涉及很多因素。

⾷品的感官反应分类根据风味产⽣的刺激⽅式不同和最终的感觉效果可将其分为化学感觉、物理感觉和⼼理感觉。

⾷品风味概念⼴义: 指摄⼊⼝腔的⾷品刺激⼈的各种感觉受体,使⼈产⽣短时的综合的⽣理感觉。

即⾷物客观性使⼈产⽣的感觉印象的总和,是⼀种感觉。

狭义: ⾷品的⾹⽓、滋味和⼊⼝获得的⾹味。

风味物质⼤多为⾮营养性物质,虽不参与⼈体代谢,但能促进⾷欲,是构成⾷品质量的重要因素之⼀。

⼼⾥感觉与⾷品风味⾷品的⾊泽与⾷欲(⼼⾥感觉):不同的颜⾊给⼈不同的感觉;同⼀种颜⾊,也会给⼈不同的感觉。

⼈类对⾷品的着⾊、保⾊、发⾊、退⾊等研究也成为⾷品科学的重要领域。

形状:⾷品的⼤⼩、长短、厚薄及造型对⾷品的风味影响来⾃于⼝感差异和⼼理联想。

其他:如⾷品的种类、⾷品加⼯前的形态联想都会影响到味觉。

物理感觉与⾷品风味通常⾷品给⼈的物理感觉:硬、脆、⼲、黏、弹性、黏滑等,这些基本感觉实质上就是⾷品的质构(texture)所体现的特征。

⾷品的质构取决于以下两个因素:①⾷品的化学组成;②⾷品的加⼯⼯艺。

⾷品的质构优劣的评价以⼝感(触觉)为主,对⾷品风味具有⼗分重要的烘托作⽤。

化学感觉与⾷品风味⾷品给⼈的化学感觉:指⼀些中、低分⼦量的化合物直接刺激⼈⼝腔和⿐腔所产⽣的⽣理反应。

这些物质在⼝腔的化学感应称为⼝感,在⿐腔内的化学感应称为嗅感。

根据这类物质作⽤的组织器官不同分为:味觉-----作⽤于味蕾;嗅觉-----作⽤于嗅球;化学刺激感应-----作⽤于三叉神经。

食品风味化学

一、食品风味的涵义⏹人类对食品的获取,不仅是生理上对各种营养成分和卫生质量的需求,也是各种心理因素的一种享受。

具有良好或独特风味的食品,会使人们在感官上得到真正的愉快,并直接影响其对营养物的消化和吸收。

人们随着生活水平的改善,对食品风味的要求也越来越高。

⏹对生产经营者来说,一种食品的风味和质量与其经济效应也是密切相关的。

因此,研究食品的风味已成为食品科技人员日益重要的任务。

什么是食品风味,食品作为一种刺激物,它能刺激人的多种感觉器官而产生各种感官反应。

对这些感官反应有不同的分类法。

由于食品对感官的刺激而引起的反应非常广泛,所以人们对“风味”一词也存在多种定义和理解。

⏹感官反应分类味觉(甜、苦、酸、咸等)化学感觉嗅觉(香,臭等)触觉(硬、粘,热等)物理感觉运动感觉(滑,干等)视觉(色、形状等)心理感觉听觉(声音等)⏹一种比较狭义的观点认为:“风味”决定人们对食品的选择、接受和吸收,它是食物刺激味觉或嗅觉受体而产生的综合生理响应。

按照这个定义,风味主要是指食物刺激人类感官而引起的化学感觉。

⏹H a l l认为,“风味”是由摄入口腔的食物使人产生的各种感觉,主要是味觉、嗅觉、触觉等所具有的总的特性。

这个定义比前一种广义些,它包括了食物刺激人类感官而引起的化学感觉和物理感觉,认为是这些感觉的总和。

⏹还有一种更为广义的说法,认为“风味”意味着食物在摄入前、后刺激人的所有感官而产生的各种感觉的综合。

它包括了味、嗅、触、视、听等感官反应而引起的化学、物理和心理感觉,是这些感觉的综合效应。

我国的感官分析术语标准(G B10221.2—88)规定了风味的涵义:风味是品尝过程中感受到的嗅觉、味觉和三叉神经感觉特性的复杂结合。

它可能受触觉的、温度感觉的、痛觉的和(或)动觉效应的影响。

这个定义与国际食品科技界普遍接受的定义基本一致,仅在表述上有些差别。

由于风味是一种感觉现象,所以对风味的理解和评价往往会带有强烈的个人、地区或民族的特殊倾向性。

食品风味化学(二)2024

食品风味化学(二)引言概述:食品风味化学是一门研究食物中化学成分与感官风味之间关系的学科。

在食品制造和食品消费中,风味是一个重要的考虑因素。

本文将探讨食品风味化学中的五个主要方面:色彩与风味、气味与风味、口感与风味、化学变化与风味、风味增强剂的使用。

正文:1. 色彩与风味- 食物色素对风味的影响- 色彩与心理风味感知的关系- 不同色彩对食物风味的感知差异- 色彩对食欲的影响- 色彩与食物新鲜度的关系2. 气味与风味- 食物香气的化学成分及其对风味的影响- 气味感知与食物风味偏好的关系- 烹饪过程中的气味化学变化- 气味与食物质量的关系- 气味感知与食物记忆的联系3. 口感与风味- 不同食材对口感的贡献- 口感感知与风味体验的关系- 温度、质地和口感之间的相互作用- 口感对食物风味认知的重要性- 口感特点在食物评价中的应用4. 化学变化与风味- 食物加工过程中的化学变化对风味的影响- 微生物发酵过程中的化学变化与风味生成- 热处理和冷处理对食物风味的影响- 食物储存过程中的化学变化与风味保持- 化学反应速率对食物风味的影响5. 风味增强剂的使用- 风味增强剂在食品制造中的作用- 常见风味增强剂的种类与特点- 风味增强剂对食品风味的影响- 风味增强剂的安全性评估- 风味增强剂使用的限制与监管总结:食品风味化学是一门研究食物中化学成分与感官风味之间关系的学科,其中包括色彩与风味、气味与风味、口感与风味、化学变化与风味以及风味增强剂的使用。

深入研究这些方面可以更好地理解和掌握食物风味的形成机制,为食品制造和食品消费提供科学依据。

同时,对于开发新型食品风味和保持食物风味的质量也具有重要意义。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

三、苦味与苦味物质(Bitterness and bitterness substance) 苦味机理 大多数苦味物质具有与甜味物质同样的AH/B模型及疏水基团。 受体部位的AH/B单元取向决定了分子的甜味和苦味。 沙氏理论认为苦味来自呈味分子的疏水基,AH与B的距离近,可 形成分子内氢键,使整个分子的疏水性增强,而这种疏水性是与 脂膜中多烯磷酸酯组成的苦味受体相结合的必要条件。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

三、苦味与苦味物质(Bitterness and bitterness substance) 苦味物质 1 1、茶叶、可可、咖啡中的生物碱 2、啤酒中的苦味物质(萜类) 啤酒中的苦味物质主要源于啤酒花中的律草酮或蛇麻酮的衍生 物( α-酸和β-酸),其中α-酸占了85%左右。

Taste chemistry of food

三、苦味与苦味物质(Bitterness and bitterness substance) 苦味物质 4、氨基酸及多肽类 5、盐类 苦味与盐类阴离子和阳离子的离子直径之和有关。 离子直径小于0.65nm的盐显示纯咸味 如:LiCl=0.498nm,NaCl=0.556nm,KCl=0.628nm 随着离子直径的增大盐的苦味逐渐增强 如:CsCl=0.696nm,CsI=0.774nm,MgCl2=0.85nm

第一节 引言

Introduction

四、风味化合物的分析 感官分析 食品风味的感官总体评价 特征化学成分的感官评价 仪器分析 高效液相色谱、超临界二氧化碳萃取等

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

一、概述 1、食品的基本味(原味)(origianl taste) 酸、甜、苦、咸。 2、呈滋味的物质的特点(characteristic of taste compound) 多为不挥发物; 能溶于水; 阈值比呈气味物高得多。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

二、甜味与甜味物质(Sweet taste and sweet substance) 甜度及其影响因素 2、影响因素 温度 果糖随温度升高,甜度降低。(异构化) 结晶颗粒大小 小颗粒易溶解,味感甜。 不同糖之间的增甜效应 5%葡萄糖+10%蔗糖=15%蔗糖。 其它呈味物的影响

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

一、概述 3、味觉生理学(taste physiology)

Map of the tongue's taste receptors

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

一、概述 4、影响味觉的因素(factors of effect on taste) 1 温度 在10~40℃之间较敏感,在30℃时最敏感。

食品化学

河南农业大学食品科学技术学院

第八章

食品风味化学

Flavor Chemistry

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节

引言 呈味物质 食品中气味形成的途径 不同来源的食品风味简介 食品风味化学的研究进展

第一节 引言

Introduction

一、食品风味的定义 风味(flavor)是指人以口腔为主的感觉器官对食品产生的综合感觉 (嗅觉,味觉,视觉及触觉)。 二、风味物质的特点 (1)成分多,含量甚微; (2) 大多是非营养物质; (3) 味感性能与分子结构有特异性关系; (4) 多为对热不稳定的物质。

五、辣味与辣味物质(Piquancy and piquancy substance) 呈味机理 辣味刺激的部位在舌根部的表皮,产生一种灼痛的感觉,严格讲 属触觉。 辣味物质的结构中具有起定味作用的亲水基团和起助味作用的疏 水基团。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

五、辣味与辣味物质(Piquancy and piquancy substance) 呈味机理 1. 热辣味(hotness) 口腔中产生灼烧的感觉,常温下不刺鼻(挥发性不大),高温 下能刺激咽喉粘膜。 如:红辣椒中的辣椒素,胡椒中的胡椒碱。 2. 辛辣味(pungency) 冲鼻的刺激性辣味,对味觉和嗅觉器官有双重刺激,常温下具 有挥发性。 如:姜、葱、蒜等。

ß-D-吡喃果糖甜味单元中AH/B和γ之间的关系 γ

氯仿

邻—磺酰苯亚胺

葡萄糖

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

二、甜味与甜味物质(Sweet taste and sweet substance) 呈甜机理 夏伦贝格尔(Shallenberger)的AH/ 夏伦贝格尔(Shallenberger)的AH/B理论的局限性 不能解释多糖、多肽无味。 D型与L型氨基酸味觉不同, D-缬氨酸呈甜味,L-缬氨酸呈苦味。 未考虑甜味分子在空间的卷曲和折叠效应。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

五、酸味与酸味物质(Sourness and sourness substance) 呈酸机理 1、酸味是由H+刺激舌粘膜而引 起的味感,H+是定味剂,A-是助 味 剂。 2、酸味的强度与酸的强度不呈正相关关系。

3、酸味物质的阴离子对酸味强度有影响 有机酸根A-结构上增加羟基或羧基,则亲脂性减弱,酸味减弱; 增加疏水性基团,有利于A-在脂膜上的吸附,酸味增强。

甘草酸苷 天冬氨酰苯丙氨酸甲酯 50 100~200

新橙皮苷二氢查耳酮 1000~1500

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

二、甜味与甜味物质(Sweet taste and sweet substance) 甜度及其影响因素 2、影响因素 结构 A、聚合度: 聚合度大则甜度降低; B、异构体:葡萄糖:α> β,果糖:β> α; C、环结构: β-D-吡喃果糖> β-D- 呋喃果糖; D、糖苷键: 麦芽糖( α-1,4苷键)有甜味,龙胆二糖(β-1,6苷键)苦味。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

四、咸味与咸味物质(Salty taste and salty substance) 阳离子产生咸味 氯化钠和氯化锂是典型咸味的代表。钠离子和锂离子产生咸味。 阴离子抑制咸味 较复杂的阴离子不但抑制阳离子的味道,而且它们本身也产生味道。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

五、辣味与辣味物质(Piquancy and piquancy substance) 辣味物质 辣味强度排序: 辣椒、胡椒、花椒、姜、葱、蒜、芥末 热辣 辛辣

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

五、鲜味与鲜味物质(Delicious taste and delicious substance) 鲜味物质 1. 味精 (谷氨酸钠) L - 型谷氨酸钠是肉类鲜味的主要成分; D - 型异构体则无鲜味。 2. 鲜味核苷酸 主要的呈鲜核苷酸:肌苷酸,鸟苷酸。 肉中鲜味核苷酸主要是由肌肉中的ATP降解而产生。 酵母水解物也是鲜味剂,其呈鲜成分是5’-核糖核苷酸。

温度对味觉的影响

呈味物质 盐酸奎宁 食盐 柠檬酸 蔗糖 味觉 苦 咸 酸 甜 阈值 常温 0.0001 0.05 0.0025 0.1 0℃ ℃ 0.0003 0.25 0.003 0.4

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

一、概述 4、影响味觉的因素(factors of effect on taste) 2 时间 易溶解的物质呈味快,味感消失也快; 慢溶解的物质呈味慢,但味觉持续时间长。 3 各种味觉的相互作用 味觉的Taste chemistry of food

二、甜味与甜味物质(Sweet taste and sweet substance) 甜度及其影响因素 1、甜度 甜味剂的相对甜度

甜味剂 乳糖 麦芽糖 0.5 葡萄糖 0.5~0.7 半乳糖 0.6 甘露糖醇 甘油 0.7 糖精 500~700 0.8 蔗糖 1 果糖 1.1~1.5 相对甜度 0.27 甜味剂 相对甜度

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

五、酸味与酸味物质(Sourness and sourness substance) 主要的酸味剂 1、食醋 2、乳酸 3、柠檬酸 4、葡萄糖酸 δ-D-葡萄糖内酯的水溶液加热可转变成葡萄糖酸。

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

第二节 呈味物质

Taste chemistry of food

二、甜味与甜味物质(Sweet taste and sweet substance) 呈甜机理 夏伦贝格尔(Shallenberger)的AH/ 夏伦贝格尔(Shallenberger)的AH/B理论 风味单位(flavor unit)是由共价结合的氢键键合质子和位置距离 质子大约3Å的电负性轨道产生的结合。 化合物分子中有相邻的电负性原子是产生甜味的必须条件。 其中一个原子还必须具有氢键键合的质子。 氧、氮、氯原子在甜味分子中可以起到这个作用,羟基氧 原子可以在分子中作为AH或B。

第一节 引言

Introduction

三、嗅觉理论(Theory of olfaction) 1.立体化学理论(Amoore, 1964) 1.立体化学理论 立体化学理论(Amoore, 化合物立体分子的大小、形状及电荷有差异,人的嗅觉的 空间位置也有差别。 2.膜刺激理论(Davis, 1967) 2.膜刺激理论 膜刺激理论( 1967) 气味分子被吸附在受体柱状神经薄膜的酯质膜界面上。 3.振动理论 3.振动理论 气味特性与气味分子的振动特性有关。