苏轼散文

苏轼诗词10篇苏轼散文

苏轼诗词10篇苏轼散文(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗词歌赋、教学资料、作文大全、总结计划、党团报告、活动方案、制度手册、名言警句、祝福语、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poems and songs, teaching materials, essays, summary plans, party reports, activity plans, system manuals, famous sayings, blessings, other sample essays, etc., I want to know Please pay attention to the different format and writing styles of sample essays!苏轼诗词10篇苏轼散文“以诗为词”的手法则是苏轼变革词风的主要武器。

苏轼最有名的散文5篇

以下是苏轼五篇著名的散文:《前赤壁赋》(苏轼代表作之一)余观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

衔远山,吞长江,浩浩汤汤,横无际涯;朝晖夕阴,气象万千。

此则岳阳楼之大观也,前人之述备矣。

然则北通巫峡,南极潇湘,迁客骚人,多会于此,览物之情,得无异乎?若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空;日星隐曜,山岳潜形;商旅不行,樯倾楫摧;薄暮冥冥,虎啸猿啼。

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷;沙鸥翔集,锦鳞游泳;岸芷汀兰,郁郁青青。

而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。

嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为。

何哉?不以物喜,不以己悲;居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。

是进亦忧,退亦忧。

然则何时而乐耶?其必曰:“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”乎。

噫!微斯人,吾谁与归?时六年九月十五日。

《后赤壁赋》(苏轼代表作之一)是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。

二客从予,过黄泥之坂。

霜露既降,木叶尽脱。

人影在地,仰见明月。

顾而乐之,行歌相答。

已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴;月白风清,如此良夜何?”客曰:“今者薄暮,举网得鱼。

巨口细鳞,状如松江之鲈。

顾安所得酒乎?”归而谋诸妇。

妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。

”于是携酒与鱼,复游于赤壁之下。

江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。

曾日月之几何,而江山不可复识矣!予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙;攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽宫。

盖二客不能从焉。

划然长啸,草木震动;山鸣谷应,风起水涌。

予亦悄然而悲,肃然而恐;凛乎其不可留也!反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。

时夜将半四顾寂寥予亦狐独高频婉约乎缭绕风清月明之中。

适有孤鹤横江东来羽衣翩跹翅如车轮下视澄澈见底。

予乃问客曰:“吾从西北来时闻呜呜箫声不知何处之声?”客曰:“月明风清如此那望箫声乃鹤飞鸣过我也。

苏轼散文名篇

苏轼散文名篇苏轼散文名篇苏轼(1037年1月8日—1101年8月24日),字子瞻,又字和仲,号东坡居士,世称苏东坡、苏仙。

下面是小编为你带来的苏轼散文名篇,欢迎阅读。

苏轼散文名篇《赤壁赋》赤壁之战的故事,在我国几乎是家喻户晓,尽人皆知。

从正史到演义,从戏曲到影视,都把这场规模浩大的古代战争,渲染得丰富多姿,波澜壮阔。

赤壁鏖兵是意义重大的战略决战,战争的开端,是孙刘两家的生死存亡;战争的进程是如何以弱胜强;战争的结局,奠定了三分天下各占一方。

历史的本身情节就十分生动,又经过艺术化的处理就更加热闹非凡。

像舌战群儒、草船借箭、蒋干盗书、黄盖诈降、诸葛借风、火烧战船、败走华容等一连串的精彩故事,久已深入人心,就连不识字的老头老太太也都会说:“周瑜打黄盖—愿打愿挨”可见其影响之深广。

赤壁怀古之作,最著名的便是一诗、一词、一赋。

诗《赤壁》“折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

”这是杜牧的名作。

词《念奴娇·赤壁怀古》和赋都是苏东坡的。

虽然是在同一个地方,缅怀同一件事情,但却有着不同的意蕴和情致。

比较而言,杜诗写得清丽俊逸,贵在巧思;苏词则写得雄浑豪放,气势磅礴。

杜牧完全避开了正面,既不写景也不叙事,而是通过一份战争遗产来引发怀古之情,让人们想到那场惊心动魄的战争。

然后却陡然一转,从反面去假设战争的另一种结局,其妙处尽在于此。

咏史不落窠臼,出神奇于百炼,起别趣于寸心,这正是小杜七绝的特点。

苏轼的词写得豪迈壮阔,雄奇无比,把写景、咏史、抒情三者融为一体,从正面着笔直入主题。

一开始就以非凡的气魄,极力把时空扩展开来,立刻就展现了一幅雄伟壮观的画面。

让人仿佛看到了诗人正兀立岸边,望浩浩之长江,叹悠悠之历史;对巍巍之赤壁,涌翩翩之浮想。

他写出了壮丽的景色,惊涛拍岸,飞珠溅雪,汹涌澎湃,气象万千;他写出了栩栩如生的人物,使雄姿英发的周瑜在他的遥想中出现,如见其音容笑貌;他写出了深沉的感慨,在昂扬激越的词句后面,分明是无奈的苦涩,压抑的情怀。

苏轼承天寺夜游记散文

晚上,我有一次难忘的夜游体验。

我驾着车从家出发,向承天寺(Cheng Tien Temple)赶了过去。

随着夜幕的降临,一缕月光洒满整个寺庙里,黑暗中星星熠熠闪耀,可以看到壁画描绘的山水、建筑和雕塑的轮廓,显得充满力量而又神秘色彩。

离寺庙的近处,我熟悉的香火气息也袭撕而来,正是大四郎神祭祀活动正在举行,很多人正在热烈地高歌跳舞。

随着步伐的加快,我们来到了承天寺的正殿,穿过圣殿的门槛,熟悉的神像和神像,即使是夜晚,也显得仪表森严。

基督耶稣教和祖师们也都指引着我们,在和颂声中欢迎我们。

更重要的是,它仍然充满了神秘的气派,我们不住地敬畏和叹服。

我们徒步绕太平洋祭坛,熟悉的偈经声音从寺院古老的屋顶上飘出来,一片欢乐的阵阵气氛特别激动人心。

我们慢慢地绕过了仪式区,望着圣殿山下繁星闪烁,空气深处中回荡着宗教大师诵读的法句,整个场景都被灯影所点缀,显得格外梦幻又神秘。

时至今夜,我静静地站在承天寺东门外,向拂晓前这座神圣寺庙致以敬意,自豪地在深夜里聆听着。

写苏轼的唯美散文

写苏轼的唯美散文一、模板一一首念奴娇,是黄州对苏轼的眷恋;一篇赤壁赋,我的泪支离破碎……因为有了苏轼,黄州成了千百年来文人向往的地方.站在高高的山上,远远的看,苏轼,红色的泪在滑过……在一个风尘仆仆的黄昏,他带着一身的疲惫,带着一个莫须有的罪名,从乌台诗案中仓皇逃出,在受尽了苦难之后,来到了这里.也许正赶上一个日落,黄色的天,红色的赤壁,一个摇曳的三国.来不及擦一把汗,来不及一声叹息,一阵风吹过,他的哀伤就已远逝,被抛在了三国那个英雄的年代。

他终究是苏轼啊,就算是只有一个几乎等于无的官职,就算是被对手拉下了马,他也只是与渔人相醉,装作一般人家.一场千年的文斗,最终还是以苏东坡的绝对胜利作为结局.我的苏东坡。

东坡何以招罪?惟以才情太高!乌台诗案,莫须有的罪名,被贬黄州,可他却在这片红色的淡淡的哀伤中写出了念奴娇,前后赤壁赋的传世佳作.半倚着中华五千年的苍老文明,激起一片纷扬的文字,让哀伤变成一首动听的歌,让我的泪肆意倘佯,我的苏东坡啊!就算没有人记得,就算连好友沈括也背叛了自己,就算是痛,那又怎样?“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光,渺渺兮予怀,望美人兮天一方”就让我们长歌一曲,曲罢终散离人泪。

他就像是一只箭,一枝穿云宵上阵杀敌的箭,被无端的拉下来,一头栽倒了黄州这块土地上,再也没有被神宗皇帝重用的机会.从黄州到海南岛,从这里贬到那里,却让他成就了一段文人的神话。

这若是别人,早不知生出多少酸溜溜的文字来,而他的诗赋,豪放,却有独特的风采,这里面有哀伤,有壮志,有眷恋,有着单纯的色彩……还记得他写的江城子“十年生死两茫茫,不思量,自难忘.千里孤坟,无处话凄凉。

纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。

夜来幽梦湖还乡。

小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

料得年年肠断处,明月夜,短松冈”挚爱的妻子却跟着他到处颠簸,这份痛,真的很伤。

“觉来幽梦无人说,此生飘荡何时歇?家在西南,长作东南别”我的苏东坡啊………………二、模板二悠悠地,你飘进我的梦乡。

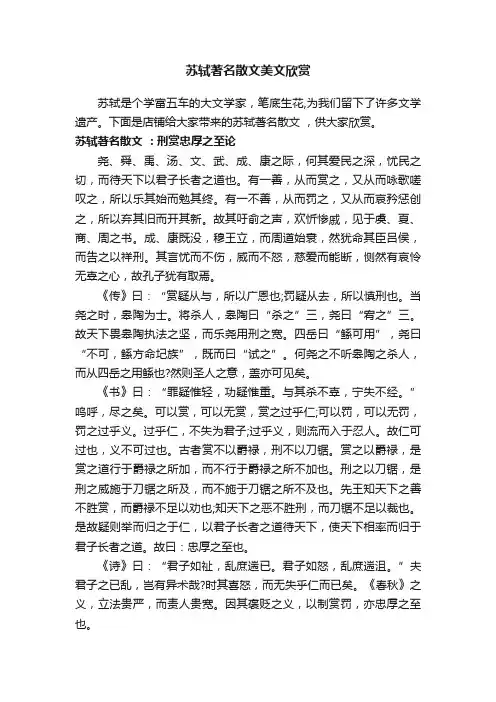

苏轼著名散文美文欣赏

苏轼著名散文美文欣赏苏轼是个学富五车的大文学家,笔底生花,为我们留下了许多文学遗产。

下面是店铺给大家带来的苏轼著名散文,供大家欣赏。

苏轼著名散文:刑赏忠厚之至论尧、舜、禹、汤、文、武、成、康之际,何其爱民之深,忧民之切,而待天下以君子长者之道也。

有一善,从而赏之,又从而咏歌嗟叹之,所以乐其始而勉其终。

有一不善,从而罚之,又从而哀矜惩创之,所以弃其旧而开其新。

故其吁俞之声,欢忻惨戚,见于虞、夏、商、周之书。

成、康既没,穆王立,而周道始衰,然犹命其臣吕侯,而告之以祥刑。

其言忧而不伤,威而不怒,慈爱而能断,恻然有哀怜无辜之心,故孔子犹有取焉。

《传》曰:“赏疑从与,所以广恩也;罚疑从去,所以慎刑也。

当尧之时,皋陶为士。

将杀人,皋陶曰“杀之”三,尧曰“宥之”三。

故天下畏皋陶执法之坚,而乐尧用刑之宽。

四岳曰“鲧可用”,尧曰“不可,鲧方命圮族”,既而曰“试之”。

何尧之不听皋陶之杀人,而从四岳之用鲧也?然则圣人之意,盖亦可见矣。

《书》曰:“罪疑惟轻,功疑惟重。

与其杀不辜,宁失不经。

”呜呼,尽之矣。

可以赏,可以无赏,赏之过乎仁;可以罚,可以无罚,罚之过乎义。

过乎仁,不失为君子;过乎义,则流而入于忍人。

故仁可过也,义不可过也。

古者赏不以爵禄,刑不以刀锯。

赏之以爵禄,是赏之道行于爵禄之所加,而不行于爵禄之所不加也。

刑之以刀锯,是刑之威施于刀锯之所及,而不施于刀锯之所不及也。

先王知天下之善不胜赏,而爵禄不足以劝也;知天下之恶不胜刑,而刀锯不足以裁也。

是故疑则举而归之于仁,以君子长者之道待天下,使天下相率而归于君子长者之道。

故曰:忠厚之至也。

《诗》曰:“君子如祉,乱庶遄已。

君子如怒,乱庶遄沮。

”夫君子之已乱,岂有异术哉?时其喜怒,而无失乎仁而已矣。

《春秋》之义,立法贵严,而责人贵宽。

因其褒贬之义,以制赏罚,亦忠厚之至也。

苏轼著名散文:范增论汉用陈平计,间疏楚君臣,项羽疑范增与汉有私,稍夺其权。

增大怒曰:“天下事大定矣,君王自为之,愿赐骸骨,归卒伍。

浅谈苏轼的散文创作

浅谈苏轼的散文创作浅谈苏轼的散文创作苏洵的散文篇一:苏轼的散文创作在论及苏轼的散文创作时,首先要注意到他的文学思想与北宋文学变革运动中其他人有显著不同的地方(这不仅与散文有关)。

当然,在表面的基本原则上,苏轼与欧阳修是一致的;他在为欧阳修《居士集》所写的序中,赞扬欧阳氏“其学推韩愈、孟子,以达于孔氏,著礼乐仁义之实,以合于大道”,又在《上欧阳内翰书》中批评五代“文教衰落,风俗靡靡”,都是强调“明道”和“致用”这两条。

但实际上,苏轼并不把文章看成是单纯的“载道”之具,并不认为文学的目的只是阐发儒家道德理念;他常用迂回的方法,肯定文学在表现作者的生活情感、人生体验和哲理思考方面的作用,肯定文学作为一种艺术创造的价值。

他指出写作如古人所言,是“有所不能已而作者”,是“杂然有触于中而发于咏叹”(《江行唱和集序》),是“有所不尽,如茹物不下,必吐出乃已”(《密州通判厅题名记》),这虽然不是很新鲜的见解,但毕竟在某种程度上肯定了文学的个人性;倘若考虑到如前所述苏轼的思想出入于儒、道、禅,而非“纯儒”,这种对文学的个人性的认识就更有其突破儒道狭隘范围的意义了。

同时,苏轼对文学的艺术性是相当重视的。

一般古文家常引用孔子所说“辞达而已矣”一句,反对在文章写作中的艺术追求,苏轼则说:夫言止于达意,即疑若不文,是大不然。

求物之妙,如系风捕影;能使是物了然于心者,盖千万人而不一遇也,而况能使了然于口与手者乎?是之谓辞达。

(《答谢民师书》)这里公然对孔子加以曲解。

孔子所谓“辞达”,原只是指用文字清楚地表述事实与思想,而苏轼却把“系风捕影”般的“求物之妙”这种以个人内在感受为基础的很高的艺术境界作为“辞达”的要求。

这些地方,他比也具有艺术爱好的欧阳修走得更远了。

在散文写作方法方面,苏轼最重视的一点是“以意为主”。

因此,他既反对“浮巧轻媚,丛错采绣”之文,即外表华丽而缺乏内涵的x体文,也反对“怪僻而不可读”之文,这也同欧阳修一致(见《上欧阳内翰书》)。

苏轼散文体风格

苏轼散文体风格

答:苏轼的散文呈现出多姿多彩的艺术风貌。

他广泛地从前代的作品中汲取艺术营养,其中最重要的渊源是孟子和战国纵横家的雄放气势、庄子的丰富联想和自然恣肆的行文风格。

苏轼确实具有极高的表现力,在他笔下几乎没有不能表现的客观事物或内心情思。

苏文的风格则随着表现对象的不同而变化自如,像行云流水一样的自然、畅达。

苏轼散文的特点:景、情统一,如《赤壁赋》,风格是"如潮"、是"博",也有的说是"汗漫",是"畅达",是"一泻千里、纯以气胜".语言的精练生动、词简情真,苏轼散文还具有自然本色、平易明畅的特色,那种纯真自然之美给古往今来的无数读者带来了多么难忘的艺术享受。

苏轼散文赏析名篇散文欣赏

苏轼散文赏析名篇散文欣赏苏轼雅人深致,富于文人气质,其诗文,豪迈奔放,犹如天马行空。

他写的散文也不错。

下面是店铺给大家带来的苏轼散文赏析,供大家欣赏。

苏轼散文赏析:《记承天寺夜游》赏析宋神宗元丰二年(公元一○七九年),著名文学家苏轼因对新法持有不同意见,而被网罗罪名,投入监狱。

在狱中四个多月,后来被贬为黄州团练副使,(黄州就是现在的湖北省黄冈县;团练副使是挂名的地方军事副理官。

)官衔上还加了“本州安置”字样,不得签署公事,不得擅离安置所,实际上跟流放差不多。

《记承天寺夜游》是苏轼在被贬于黄州的困苦境遇中写的。

这篇仅有八十多字的短文,写一个月光皎洁的夜晚,作者无法睡眠,到承天寺去找好友张怀民,两个人一同在月光如水的庭院中漫步。

作者以诗一样的笔触描绘了月色之美,创造了一个清冷皎洁的意境,同时也流露出遭贬生涯中自我排遣的特殊心情。

它好像是一首清冷的月光曲,每一个音符都闪耀着银色的寒光,都倾诉着作者皎洁而悲凉的情怀。

下面分小段进行分析:元丰六年十月十二日,夜。

解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

宋神宗元丰六年(公元一○八三年),是作者被贬谪到黄州的第四军。

夏历十月十二日,正当秋末冬初,夜里已很有点寒意了。

“解衣欲睡”,是说寒夜寂寥,百无聊赖,还不如解衣就寝,在睡梦中忘却人世的一切忧愁和烦恼吧!“欲睡”是想睡而还没有睡着。

这当儿,“月色入户”,月光悄悄地进门来了。

“入户”二字,把月光拟人化,写得自然而生动。

月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,主动地来与他作伴,有意地慰藉我们这位失意的诗人。

“欣然起行”,是诗人的反应。

写出他睡意顿消,披衣而起,见月光如见久违的知心朋友,欣然相迎。

一个被朝廷贬谪的“罪人”,我们可以想见他这时交游断绝、门庭冷落的境况;只有月光毫无势利之情,在寂寥的寒夜里,依然来拜访他。

诗人的兴奋和喜悦都已高度地概括在“欣然起行”这四个字中了。

这一句与“解衣欲睡”相对照,显得一伏一起;一沉闷,一活跃;完全是两样心情,两种节奏。

苏轼挥洒自如的散文

苏轼挥洒自如的散文

苏轼是中国古代文学史上一位才华横溢、多才多艺的文学家,他的散文作品被誉为中国古代散文的巅峰之作。

苏轼以其挥洒自如的散文风格,展现了他的才情和思想境界。

苏轼的散文作品丰富多样,既有描写山水的清新雅致,也有抒发情感的深沉激昂。

他善于运用细腻的笔触,以独特的视角和鲜活的笔法,描绘出了大自然的壮美景色。

例如,在《赤壁赋》中,苏轼以细腻的笔墨勾勒出三国时期赤壁之战的壮丽场景,将自然景色与历史人物巧妙结合,形成了一幅意境深远的山水画卷。

除了山水描写,苏轼的散文还展现了他深刻的思想和对人生的独特见解。

他热爱生活,对人性、社会、历史等问题有着独到的思考。

在《东坡乡情》中,他以自己的家乡为背景,写下了对家乡的深情和对人生的感悟。

他通过描写家乡的变迁和人们的生活状况,展现了对社会问题的敏锐洞察力。

苏轼的散文风格独具特色,他善于运用夸张、比喻等修辞手法,使作品更具表现力和感染力。

他的散文语言通俗易懂,富有节奏感,读起来流畅自然。

同时,他善于运用对偶和反衬等结构,使作品更富有变化和层次感。

他的文字充满了生动的画面感和情感共鸣,将读者带入故事情节之中,令人沉浸其中。

苏轼的散文作品不仅展现了他的才华,也折射出他对人生的独特思考和对社会问题的关注。

他的散文风格自由奔放,充满了艺术的张力和思想的深度。

他的作品对后世的影响深远,成为中国古代散文的经典之作,也为后人树立了文学的楷模。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

在论及苏轼的散文创作时,首先要注意到他的文学思想与北宋文学变革运动中其他人有显著不同的地方(这不仅与散文有关)。

当然,在表面的基本原则上,苏轼与欧阳修是一致的;他在为欧阳修《居士集》所写的序中,赞扬欧阳氏“其学推韩愈、孟子,以达于孔氏,著礼乐仁义之实,以合于大道”,又在《上欧阳内翰书》中批评五代“文教衰落,风俗靡靡”,都是强调“明道”和“致用”这两条。

但实际上,苏轼并不把文章看成是单纯的“载道”之具,并不认为文学的目的只是阐发儒家道德理念;他常用迂回的方法,肯定文学在表现作者的生活情感、人生体验和哲理思考方面的作用,肯定文学作为一种艺术创造的价值。

他指出写作如古人所言,是“有所不能已而作者”,是“杂然有触于中而发于咏叹”(《江行唱和集序》),是“有所不尽,如茹物不下,必吐出乃已”(《密州通判厅题名记》),这虽然不是很新鲜的见解,但毕竟在某种程度上肯定了文学的个人性;倘若考虑到如前所述苏轼的思想出入于儒、道、禅,而非“纯儒”,这种对文学的个人性的认识就更有其突破儒道狭隘范围的意义了。

同时,苏轼对文学的艺术性是相当重视的。

一般古文家常引用孔子所说“辞达而已矣”一句,反对在文章写作中的艺术追求,苏轼则说:夫言止于达意,即疑若不文,是大不然。

求物之妙,如系风捕影;能使是物了然于心者,盖千万人而不一遇也,而况能使了然于口与手者乎?是之谓辞达。

(《答谢民师书》)这里公然对孔子加以曲解。

孔子所谓“辞达”,原只是指用文字清楚地表述事实与思想,而苏轼却把“系风捕影”般的“求物之妙”这种以个人内在感受为基础的很高的艺术境界作为“辞达”的要求。

这些地方,他比也具有艺术爱好的欧阳修走得更远了。

在散文写作方法方面,苏轼最重视的一点是“以意为主”。

因此,他既反对“浮巧轻媚,丛错采绣”之文,即外表华丽而缺乏内涵的骈体文,也反对“怪僻而不可读”之文,这也同欧阳修一致(见《上欧阳内翰书》)。

不过,苏轼更加重视在“意”的支配下构成自由挥洒、变化无端的艺术风格。

正如他在《文说》中的自评:“吾文如万斛泉涌,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难;及其与山石曲折,随物赋形而不可知也。

所可知者,常行于所当行,常止于不可不止。

”这段话恐怕不无自炫,但确确实实,苏轼的文章在所谓“古文”的系统中,无论比之于早期的韩、柳,还是比之于同时的欧、曾,都要少一些格局、构架、气势之类的人为讲究,如行云流水一般,姿态横生,并且吻合他自己的情感基调与个性特征。

苏轼的散文作品中,有不少是史论或政论,如《上神宗皇帝书》、《范增论》、《留侯论》、《韩非论》、《贾谊论》、《晁错论》、《教战守策》等。

这些议论往往就常见的事实翻新出奇,从别人意想不到的角度切入,得出意料之外的结论,文笔在自然流畅中又富于波澜起伏,有较强的力度和感染力。

如《范增论》不一般地谈论范增功过得失,而从他应该在什么时机离开项羽这一新颖角度阐发开去,议论文人谋臣如何“明去就之分”的道理。

文中忽而引证古语,忽而插入比喻,忽而转为叹息,写得虚虚实实,时张时弛,使一篇短文波澜横生。

又如《贾谊论》,先是批评贾谊虽有才能却不懂得表现才能的分寸与时机,让人似乎觉得他的不幸是缘于自身的过错,后半部分却又转入人君应如何对待人才的问题,与前者合成一个完整的主题,写得跌宕起伏。

这一类文章中,也有些是随意搬弄历史以显高明,写得不大合情理。

但不管怎么样,它们都反映出苏轼好为新奇的“文人”性格,比之一般四平八稳的议论有趣味得多。

这是苏文为人喜爱的一个重要原因。

以上所述及的,以性质而言不属文学散文,但从中可以感受到苏轼的个性与才华。

而更能代表其散文成就的是随笔、游记、杂记、赋等感情色彩较浓厚的文体。

这一类散文的一个重要特点,是写作手法比前人更自由,常打破各种文体习惯上的界限,把抒情、状物、写景、说理、叙事等多种成分糅合起来,以胸中的感受、联想为主,信笔写去,文章结构似乎松散,但却于漫不经心中贯穿了意脉。

比之韩愈、柳宗元、欧阳修等人性质相近而体裁单纯、结构清楚的散文,显得更为自然、飘逸和轻松。

如《石钟山记》先是对郦道元、李渤就石钟山命名缘由所作的解释提出怀疑,而后自然地转入自己的游览探察过程,最后引发出“事不目见耳闻”则不可“臆断其有无”的议论,提出一个有普遍意义的道理。

全文以我为主,气脉流贯从容,叙事、写景、议论的衔接十分自然,而且最后的议论部分只是轻轻带过,不摆出一定要教训人的强硬姿态。

而《放鹤亭记》则从云龙山人迁草堂、建亭缘由说到彭城的山势、亭的位置、季节与风景的变化,再说到主人的鹤与鹤飞的姿态,这才说到亭的命名。

下面一转,从自己与宾佐僚吏的游览,发出一通感叹议论,从鹤的典故说到人生情趣,又从卫懿公好鹤亡国的故事,翻转到隐士全真远祸生活的可羡,最后以山人一首高逸旷达的歌子收尾,给人以飘然远去之感。

全文不过数百字,却摇曳多姿,文笔似闲散,意脉却流畅而完整。

著名的《前赤壁赋》也是如此,在自夜及晨的时间流动中,贯穿了游览过程与情绪的变化,把写景、对答、引诗、议论水乳交融地汇为一体,完全摆脱了过去赋体散文呆滞的形式与结构。

在苏轼这一类文章中,表现“意”即作者的感受是最重要的,所以文章结构雷同的情况很少,总是随“意”变化。

在语言风格方面,苏轼的散文不像韩愈那样拗折奇警,也不像欧阳修那样平易流转,他更重视通过捕捉意象,通过音声色彩的组合,来传达自己的主观感受,时常点缀着富于表现力的新颖词汇,句式则是骈散文交杂,长短错落。

如《石钟山记》中的一节:至暮夜月明,独与迈乘小舟到绝壁下。

大石侧立千尺,如猛兽奇鬼,森然欲搏人,而山上栖鹘,闻人声亦惊起,磔磔云宵间;又有若老人咳且笑于山谷中者,或曰:此鹳鹤也。

…… 夜深人静,月照壁暗,山石矗立,栖鸟怪鸣,几笔之间,便是一个阴森逼人的境界。

又如《前赤壁赋》中“白露横江,水光接天,纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,写出人在浩渺宇宙间茫然不知所之的感受,而“江流有声,断岸千尺,山高月小,水落石出”,又以极精炼的文笔,写出冬日秋江上枯寒荒疏的印象。

前面说到苏轼因受老庄佛禅的影响,常透过无限的宇宙时空框架来体验人生,观照自然,这种理性认识其实是很多人都有的;而苏轼的高明之处,就在于他能找到最佳的语言形式表现他在具体环境中的具体感受。

此外,苏轼还有一些小品文也是独具风韵的妙品。

晚年的一些作品,尤其言简意深,内涵丰厚。

如《在儋耳书》写自己初到海南岛时环顾四面大海的心境:覆盆水于地,芥浮于水,蚁附于芥,茫然不知所济。

少焉水涸,蚁即径去,见其类,出涕曰:“几不复与子相见,岂知俯仰之间,有方轨八达之路乎?”念此可以一笑。

这篇似庄似谐的短文,在表面的诙谐中有深沉的悲哀,在深沉的悲哀中又有开朗的情怀,使人读后感慨万千。

又如《记承天寺夜游》,先以小序交待自己月夜不寐,至承天寺访张怀民,恰张亦未眠,便一同漫步,正文仅三十来字:庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月,何处无竹柏,但少闲人如吾二人者耳。

一幅鲜明澄澈的月夜图景,一种空渺寂寥的感受,情与景与理化成一片,意味深长。

这一类文章对后世小品文的发展,有很大的影响。

苏轼并不把文章看成是单纯的“载道”之具,并不认为文学的目的只是阐发儒家道德理念;他常用迂回的方法,肯定散文在表现作者的生活情感、人生哲理思考方面的作用和艺术创造的价值。

苏轼指出散文也是“杂然有触于中而发于咏叹”(《江行唱和集序》),是“有所不尽,如茹物不下,必吐出乃已”(《密州通判厅题名记》),倘若考虑到如前所述苏轼的思想出入于儒、道、禅,而非“纯儒”,这种对文学的个人性的认识就更有其突破儒道狭隘范围的意义了。

同时,苏轼对文学的艺术性是相当重视的。

在散文写作方法方面,苏轼最重视的一点是“以意为主”。

他既反对“浮巧轻媚,丛错采绣”之文,即外表华丽而缺乏内涵的文,也反对“怪僻而不可读”之文。

不过,苏轼更加重视在“意”的支配下构成自由挥洒、变化无端的艺术风格。

正如他在《文说》中的自评:“吾文如万斛泉涌,不择地而出,在平地滔滔汩汩,虽一日千里无难。

”这段话恐怕不无自炫,但确确实实,苏轼的文章在所谓“古文”的系统中,无论比之于早期的韩、柳,还是比之于同时的欧、曾,都要少一些人为讲究,如行云流水一般,姿态横生,吻合他自己的情感基调与个性特色.从散文中也可以感受到苏轼的个性与才华。

而更能代表其散文成就的是随笔、游记、杂记、赋等感情色彩较浓厚的文体。

在语言风格方面,苏轼的散文不像韩愈那样拗折奇警,也不像欧阳修那样平易流转,他更重视通过捕捉意象,通过音声色彩的组合,来传达自己的主观感受,时常点缀着富于表现力的新颖词汇,句式则是骈散文交杂,长短错落。

如《赤壁赋》中“白露横江,水光接天,纵一苇之所如,凌万顷之茫然”,写出人在浩渺宇宙间茫然不知所之的感受,而“山高月小,水落石出”,又以极精炼的文笔,写出冬日秋江上枯寒荒疏的印象。

苏轼还有一些小品文也是独具风韵的妙品。

晚年的一些作品,尤其言简意深,内涵丰厚。

如《在儋耳书》写自己初到海南岛时环顾四面大海的心境,在表面的诙谐中有深沉的悲哀,在深沉的悲哀中又有开朗的情怀,使人读后感慨万千。

苏轼的散文与韩愈、柳宗元、欧阳修并称,有“韩如潮水,柳如泉。

欧如瀚,苏如海”之喻。

苏轼散文中议论文汪洋恣肆,记叙文结构谨严,明白条畅,如《石钟山记》、《放鹤亭记》等与《赤壁赋》、《后赤壁赋》同为传诵名篇。

与欧阳修并称“欧苏”,是“[唐宋]古文八大家”之一。

文学思想强调“有为而作”,崇尚自然,摆脱束缚,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”。

致力提拔后进,黄庭坚、秦观等均出其门下。