清代宫廷头饰

清代首饰钿子

1

满族妇女的头饰—钿子

清代满族的皇后、贵妃头饰中,穿吉服(一 种礼服)时,有时不戴吉服冠,而戴“钿”,俗 称“钿子”。

这里所说的钿子,并不是指汉族妇女用来装 饰发髻的花钿或宝钿,而是满族贵妇穿吉服袍时 戴的种缀满花饰的帽子。

钿子在平时并没有什么装饰,但在遇到值得 庆贺或重要的祭祀日子里,身着礼服的嫔妃头上 就要戴具有装饰性的钿子相匹配,成为珠翠装饰 的彩冠。它的制作,一般是用金属丝及丝带等编 成内胎,正面呈扇形、缀点翠、料珠、宝石等花 饰。

7

8

9

钿子的发展

早期的钿子是个箕形的框架,上面只插戴一些简单的饰物。 清代坤宁宫夕祭的萨满太太的头上,到溥仪出宫为止一直戴着这种 钿子。旗人妇女俗称她的钿子为“粪箕子”。 到了清朝晚期,穿吉服袍褂以钿子代替吉服冠,种种美丽的钿子才 开始流行起来。 自皇后至品官命妇都很喜爱这种冠饰,这时的钿子也都装饰得十分 华绢花等。清代的西太后、瑾妃都有穿团龙褂戴钿子的照片。

2

清宫的钿子大致分为三种。 其一,整个冠子用固定的嵌件装饰组合成众多图案的钿子。 如“清点翠珠宝喜字钿子”,以金属做胎,黑缎为罩,上面装饰着纹饰复 杂的点翠纹样,看上去像蓝色的底子,再用红珊瑚米珠串成双喜字排列钿上, 并在每一个双喜字的中间嵌一颗珍珠。顶上一排花蕾,象征繁花似锦,钿的下 面又有珍珠流苏。很明显,这是一顶专为官中大婚场面而佩戴的钿子。

3

4

其二,用数件钿花,在空旷的钿架上按照自己的喜好进行调配安

插,组合成完整的钿子。

5

其三,钿花的主要部分固定在钿架上,佩戴时依其出席场合的不同

需要,再亲自装点其他所需要的钿花,随时可以组成一件完整的钿子。

6

故宫藏凊代后妃首饰

清朝嫔妃服饰制度

清朝嫔妃服饰制度首先,清朝嫔妃的服饰制度分为三个等级:皇后、贵妃和嫔妃。

皇后是最高级别的嫔妃,贵妃次之,嫔妃则是最低级别的嫔妃。

每个等级的嫔妃服饰有所不同。

皇后的服饰是最为华丽和庄重的,通常由黄色、鹿皮黄色或紫色为主导色。

皇后的礼服是七彩缎绣衣,背心和腰带上都镶嵌着金线、白虎纹、宝兽纹等装饰。

皇后的头饰是金尖冠,上面镶嵌有宝石和珍贵的珠宝。

除此之外,皇后还佩戴有玉玺、珠宝腕带等贵重的配饰。

贵妃的服饰也十分华丽,通常以红色为主导色,搭配金线、珐琅和锦绣等装饰。

贵妃的礼服是红色绸缎,缀有锦绣花鸟等图案。

贵妃的头饰是金丝钿冠,冠上镶嵌着红宝石和珍珠。

贵妃还佩戴有珍珠项链、宝石手镯等精美的配饰。

嫔妃的服饰相对简单,通常以蓝色、绿色和白色为主导色。

嫔妃的礼服是蓝色、绿色或白色缎绣衣,衣服上常常绣有云纹或蝴蝶图案等装饰。

嫔妃的头饰是银钗冠,上面镶嵌着珍珠和宝石。

嫔妃还佩戴有银镯、铜坠等简单而雅致的配饰。

除了等级差别,清朝嫔妃的服饰还受到季节和场合的影响。

夏天,嫔妃们穿着宫绸衫、褂子和羊毛裙子等轻便的服装。

冬天,嫔妃们穿着厚重的宫绸衣、皮袄和绒裤等保暖的服装。

在正式场合,嫔妃们穿着礼服,配上金饰和宝石。

而在日常生活中,嫔妃们穿着日常服饰,比如束腰褂子和长裙。

此外,清朝嫔妃的服饰制度也规定了不同服饰之间的颜色搭配和配饰的使用。

例如,皇后的服饰通常以黄色为主,贵妃的服饰以红色为主,嫔妃的服饰以蓝色、绿色和白色为主。

嫔妃们的配饰也有严格的限制,不能随意佩戴镶有珠宝和宝石的饰品,只能佩戴简单而雅致的配饰。

总结起来,清朝嫔妃服饰制度严格,根据嫔妃等级和身份规定了不同的服饰款式、颜色和配饰。

皇后、贵妃和嫔妃的服饰在华丽、庄重和简朴等方面有所不同。

嫔妃们的服饰还受到季节和场合的影响,同时有严格的颜色搭配和配饰的使用规定。

这些制度不仅体现了清朝宫廷的等级制度和仪仗规范,也展示了中国古代宫廷文化的独特魅力。

清代满族头饰

钿子分凤钿、满钿、半钿三种。

其制以黑绒及缎条制成内胎,以银丝或铜丝之外,缀点翠,或穿珠之饰。

”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”,钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠,后加覆箕,上穹下广;将头发分两缕缠绕其上,再插上扁子、簪子、花等饰物簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多,但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前,努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们,使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠,即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料,另外镀金、银或铜制,也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等,做成各种簪环首饰,装饰在发髻之上,这若是同进关以后相比,就显得简单得多了。

进关以后,由於受到汉族妇女头饰的影响,满族妇女,特别是宫廷贵妇的簪环首饰,就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751 年),乾隆皇帝为其母办六十大寿时,在恭进的寿礼中,仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌,如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。

这些发簪无论在用料上,还是在制作上,无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看,簪分两种类型。

一是实用簪,多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪,多选择质地珍贵的材料,制成图案精美的簪头,专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画,都有后妃戴簪的描绘。

从图上看,她们有的将簪戴在发髻正中,有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰,发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地,制作工艺上亦十分讲究,往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

清代头饰特点

清代头饰特点清代头饰是中国古代头饰的一种,具有独特的特点。

清代头饰的主要特点有以下几点:一、形式多样。

清代头饰的形式非常丰富多样,有帽子、发髻、发钗等。

帽子有官帽、冠帽、鸭舌帽等,其中的官帽是清代头饰的代表,它们通常由绸缎、绫罗、宝石等材料制成,形状高大、华丽,用以显示人们的身份和地位。

发髻是女性头饰的一种,多呈圆形或半圆形,用以盘起头发。

发钗是女性头饰的一种,通常由金银质材料制成,形状精美,用以固定发髻和装饰发饰。

二、材质精美。

清代头饰的制作材料多种多样,包括丝绸、绫罗、金银、珠宝等。

这些材料质地细腻,色彩丰富,能够体现出封建社会的奢华和富贵。

在制作过程中,常常采用刺绣、绣花、缂丝、织金等工艺,使头饰更加华丽精致。

三、装饰繁复。

清代头饰的装饰非常繁复,常常饰以宝石、珍珠、丝线等,使头饰更加华贵。

官帽上常常镶嵌有玉石和宝石,发钗上常常镶嵌有珍珠和宝石,这些装饰物体现了封建社会的财富和地位。

四、体现社会地位和身份。

清代头饰是封建社会中人们身份和地位的象征,不同的头饰代表了不同的身份和地位。

例如,皇帝的龙冠、太后的凤冠、贵妃的花冠等都是专为皇室贵族设计的头饰,它们的形状和装饰都非常豪华,能够体现出皇室贵族的尊贵和荣耀。

五、体现时代风尚。

清代头饰的风格和形式也受到时代风尚的影响。

在康乾盛世时期,头饰的形状较为庄重大气,装饰华丽精致;而在晚清时期,头饰的形状较为简约,装饰相对简单,这反映了社会经济形势的变化和人们审美观念的转变。

六、不同性别有不同的头饰。

清代头饰根据性别的不同而有所区别。

男性的头饰主要是官帽,女性的头饰则更加丰富多样,有发钗、发髻、花冠等。

女性的头饰通常更加精美华丽,体现了封建社会中男女不平等的地位和待遇。

总的来说,清代头饰具有形式多样、材质精美、装饰繁复、体现社会地位和身份、体现时代风尚等特点。

这些头饰不仅是人们日常生活中的装饰品,更是封建社会中权贵和富人身份和地位的象征。

同时,清代头饰也反映了社会经济形势的变化和人们审美观念的演变,具有一定的历史和文化价值。

清朝服饰之:清代妇女发饰

清朝服饰之:清代妇女发饰大概演变流程:清入关前辫长盘髻清初小两把头清中期高髻、平头清晚期一字头入关前辫长盘髻统治清代的满族原生活于我国东北的白山黑水之间,自然环境造就了他们渔猎、耕种、采摘的生活方式。

为了行动快捷,便于骑射,满族男女都有辨长盘髻的习惯。

即将头发集于头顶编一长辨,盘一圆髻。

当时无论身份高低,贫富贵贱,发式统一。

最开始仍然还保留着原民族的特点,除发式十分有特点外,服饰也突出了满族特有的韵味。

到了清初流行梳两个横长髻,形似小姑娘梳的两个抓髻,戴上钿子十分稳固。

摘下钿子,这种抓髻式的发髻也可作家常打扮。

因为这种发式,平分左右,各扎一把,宫内后妃称其为“小两把头” 。

慈安“小两把头”的特点,是用本人头发梳成,无法戴份量重的金银首饰。

这种发型主要从实用出发,是无论贵族女子还是平民满族女子都梳的发型。

随着清朝统治的巩固,经济发展,后妃发式也出现了由小到大,由实用型向着美容、美饰的审美型发展。

到了乾隆盛世的黄金时代,清代宫廷处在特殊的位置上,全国各地的名贵首饰源源不断地贡进清宫,大大刺激了宫廷后妃追求美饰的心理。

但是,要这些份量可观的金、银、玉、珍珠、宝石的首饰戴在头上,“小两把头”发髻就显出许多不足之处。

于是,一种新的梳头工具——发架应运而生,而发式也随之有了改变。

发架有木制的,也有铁丝拧成的,形似横着的眼镜架。

梳头时,先固定头座,再放上发架,把头发分成左右两把,交叉绾在发架上。

中间横插一长扁方(插在发架的两个孔内),然后用针把发稍和碎发固定牢,戴什么样的首饰都捉得住。

两把头后面的耳边的垂发,梳成扁平状,末端用发带束起,微微上翘,形似燕尾。

整个发髻象个待飞的燕子。

这时候高髻开始流行了。

高髻(燕尾、叉子头):清代高髻都以假发掺和衬垫梳理而成,如康熙、乾隆年间流行的牡丹头、荷花头、钵盂头即属此类。

其样式豪华,高高耸立达七寸余,犹如盛开的牡丹、荷花。

脑后梳理成扁平的三层盘状,并以簪或钗相固定,髻后作燕尾状,钵盂头则形如覆盂。

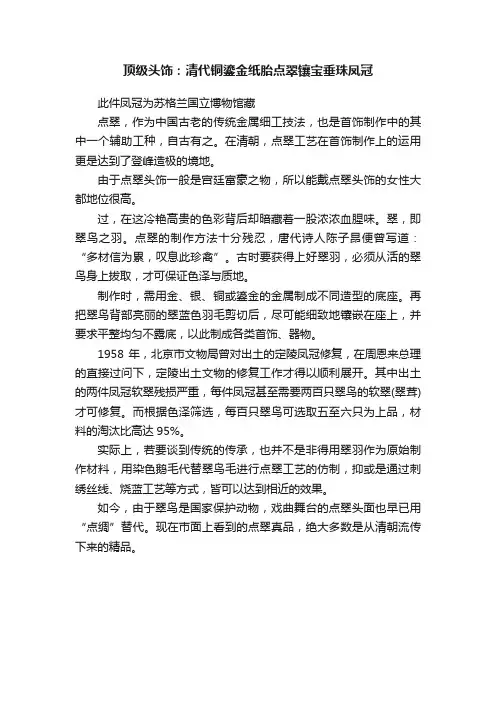

顶级头饰:清代铜鎏金纸胎点翠镶宝垂珠凤冠

顶级头饰:清代铜鎏金纸胎点翠镶宝垂珠凤冠

此件凤冠为苏格兰国立博物馆藏

点翠,作为中国古老的传统金属细工技法,也是首饰制作中的其中一个辅助工种,自古有之。

在清朝,点翠工艺在首饰制作上的运用更是达到了登峰造极的境地。

由于点翠头饰一般是宫廷富豪之物,所以能戴点翠头饰的女性大都地位很高。

过,在这冷艳高贵的色彩背后却暗藏着一股浓浓血腥味。

翠,即翠鸟之羽。

点翠的制作方法十分残忍,唐代诗人陈子昂便曾写道:“多材信为累,叹息此珍禽”。

古时要获得上好翠羽,必须从活的翠鸟身上拔取,才可保证色泽与质地。

制作时,需用金、银、铜或鎏金的金属制成不同造型的底座。

再把翠鸟背部亮丽的翠蓝色羽毛剪切后,尽可能细致地镶嵌在座上,并要求平整均匀不露底,以此制成各类首饰、器物。

1958年,北京市文物局曾对出土的定陵凤冠修复,在周恩来总理的直接过问下,定陵出土文物的修复工作才得以顺利展开。

其中出土的两件凤冠软翠残损严重,每件凤冠甚至需要两百只翠鸟的软翠(翠茸)才可修复。

而根据色泽筛选,每百只翠鸟可选取五至六只为上品,材料的淘汰比高达95%。

实际上,若要谈到传统的传承,也并不是非得用翠羽作为原始制作材料,用染色鹅毛代替翠鸟毛进行点翠工艺的仿制,抑或是通过刺绣丝线、烧蓝工艺等方式,皆可以达到相近的效果。

如今,由于翠鸟是国家保护动物,戏曲舞台的点翠头面也早已用“点绸”替代。

现在市面上看到的点翠真品,绝大多数是从清朝流传下来的精品。

清朝头饰分类

清朝头饰分类

旗头,主要指满族妇女的发式。

满族已婚妇女的发式多是绾髻。

大拉翅、又名大京样、大翻车、达拉翅、答喇赤、旗头、旗头板等,清朝晚期在满族及清宫中为妇女所流行的一种头饰,为板状冠型,呈现如牌楼般高耸挺立的风貌。

一般加戴在真发梳成的二把头之上,与之共同构成夸张的大二把头形状。

常见的大拉翅是扇面状的中空硬壳,高度一尺左右,下方是头围大小的圆箍。

以铁丝做架,布袼褙(浆糊粘合起来的多层布)做胎,表面包裹黑色缎子或绒布。

大拉翅的表面可以插绢花、簪、钗等众多装饰,有时候侧面还悬挂有流苏。

满族妇女除了旗头、簪子外,还普遍喜欢在发髻上插饰花朵,将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。

浅析清朝宫廷头饰之钿文化在影视剧中的应用

浅析清朝宫廷头饰之钿文化在影视剧中的应用在多媒体行业兴盛的现代,影视业无疑是大众娱乐的重要方式,也是人们缓解压力的一种重要形式,一方面来讲,文化产业的发展可以为国家带来大量的出口外汇,增加经济收益,另一方面,也可以向世界传播我们的独特文化,增进相互理解尊重,近些年流行的清朝宫廷剧,无论是穿越古代类型的《步步惊心》,古装宫廷类型的《甄嬛传》、《如懿传》、《延禧攻略》等都一致受到广大人民观众的喜爱,现在的宫廷剧越来越注重对古代饰品和服饰的复原展示,并且古装宫廷剧是我对钿子装饰产生兴趣的重要来源,在清代,钿子是宫廷后妃戴用的冠帽,同时也是等级制度的一种象征,位分高低皆可通过钿子以及上面的装饰来进行区分。

标签:清朝;宫廷;装饰;钿子;设计一、清朝宫廷钿子的起源及其发展清朝初期,满族女子发式主要以盘发包头为主。

从清早期至清中期,随着周边环境的安定,经济的稳定发展,对于女性来讲直接的表现可能就是头上的钗环越来越多,并且满族女子的发式有浓烈的民族特色,钿子也可能是为了配合发式以及愈加繁杂的簪钗应运而生。

目前认为,钿子成型于康熙朝,普及于雍正朝。

成型之后的钿子在早期分为满钿、半钿、凤钿。

半钿,指的是钿子上的装饰占钿子主体面积的半数左右,一般用五块钿花为饰,一般不使用流苏。

满钿,指的是钿子上的装饰几乎占满了钿子的主体面积,一般用七块钿花为饰,可使用流苏。

凤钿,是满钿的一种特殊形式,因凤钿上的钿花皆形似凤凰而得名,常使用流苏装饰。

随着两把头发式的流行,钿子也吸收了两把头用真假花卉进行装饰的特点,清朝晚期,插花满钿吸收了凤钿因素形成了挑杆钿子,以满钿为主要形制,将满钿两侧的钿花改插为假绒花,并且在绒花上装饰流苏,在钿子左右侧以及后侧插大流苏,钿子在清代中前期还比较简单,晚晴之际逐渐奢华起来。

总而言之,钿子发展到清晚期共有四种钿子类型,即半钿、满钿、凤钿、挑杆钿子等。

二、钿子在影视剧中的应用分析2.1钿子在清宫剧中的应用图一是甄嬛成为太后之后的装扮,钿子表面以黑色丝线编织成网状,钿子顶端装饰有一圈富有纹理的金环,左侧装饰有一只展翅金凤,金凤头顶装饰一颗宝石,且金凤口衔宝石,宝石下方坠有三串珍珠璎珞,由珍珠与宝石相间而成,珍珠璎珞下方坠有宝石坠角,凤翅呈现展翅高飞状态,翅膀上刻有纹理,凤尾处镶嵌有红宝石,凤尾呈展开状,四只凤尾分别呈现不同姿态,每只凤尾中间均有珍珠装饰其间,钿子中间是以黄金铸成的花朵纹样的面簪,花朵中间镶嵌蓝宝石,四边镶嵌有四颗绿宝石,下方坠有铃铛状金坠,钿子右方是由宝石和黄金相间铸成的花朵纹样,纹样下方以黄金铸成纹路作为支撑底盘。

清代簪钗的礼制内涵及文化衍生

清代簪钗的礼制内涵及文化衍生清代是中国历史上一个独特的时期,也是皇族礼制和文化最为繁盛的时期之一、簪钗是清代宫廷礼仪中重要的一部分,具有深厚的文化内涵和丰富的衍生。

簪钗是指簪子和发饰,是清代妇女头饰的代表。

簪子是用来固定发髻的用具,通常用金、银、象牙、玉石等贵重材料制作,形状多变,有时还饰以珠宝、宝石等。

发饰则是梳妆时梳在头髻上的装饰品,包括发簪、发钗、发镜、发钗等。

簪钗在宫廷中有着非常重要的地位,代表了权力和地位的象征。

清代的皇族礼制极为繁琐,簪钗作为宫廷礼仪的一部分,有着严格的使用规定和场合限制。

在正式场合中,妇女头饰必须符合皇室规定的仪式标准,不能随意更改。

此外,簪钗的用具材料、形状和款式也有着详尽的规定,以体现身份和地位的差别。

例如,皇后和贵妃的簪钗必须使用金银玉石等贵重材料制作,形状高大华丽,而妃子的簪钗则相对简朴一些。

除了象征权力和地位的象征外,簪钗还具有文化内涵。

首先,簪钗是以古代文人作品为题材的常见元素。

在清代文人的诗歌、小说中,经常可以看到对簪钗的描写和赞美。

簪钗被视为妇女的文化表达和内心情感的象征,凸显了文人对女性优雅和美丽的理解。

其次,簪钗还与簪词文化密切相关。

簪词是清代儿童时期女子学习的一部分,也是女子教育的重要内容之一、簪钗的使用和佩戴方法、簪词的内容和技巧等都是女子必须学习和掌握的。

簪词讲究修辞、韵律和文化内涵,通过簪词的创作和演唱,女子可以展示自己的文化修养和才华。

另外,簪钗还在清代的世俗文化中产生了一系列的衍生。

例如,在乾隆时期,为了让妇女更好地佩戴簪钗,特别制定了簪钗佩戴的秘诀和技巧。

这些技巧有时还在手抄本中保存下来,并成为女子培训的一部分。

此外,簪钗还有着一定的象征意义,象征着男女之间的爱情和婚姻。

清代的文人雅士和宫廷贵族们喜欢把簪钗作为礼物赠予心仪的女子,以表达自己的情感。

而女子们也将自己佩戴的簪钗作为青春和美丽的象征,展示在社交场合中。

总之,清代簪钗作为宫廷礼制的一部分,具有深厚的文化内涵和丰富的衍生。

清蒙古族点翠凤冠介绍

清蒙古族点翠凤冠介绍

清代蒙古族女子头冠又称“点翠凤冠”。

冠为两层,由金叶、金线组成的图案。

上层是用金线绣制的大凤凰,凤凰两侧各有一只小凤凰,用金线绣出凤头、凤爪和羽毛,通体缀有绿色宝石,在阳光下闪闪发光。

下层是一个圆形的小顶,顶上镶有一颗珍珠,用点翠工艺制作而成。

凤冠上还有许多金叶、金线组成的花纹图案,其间镶嵌了许多珍珠和宝石。

这顶冠饰上的点翠图案是从清代宫廷的金銮宝座上采集下来的。

清代蒙古族女子的头饰与其服装一样,都具有鲜明的蒙古族民族特点。

据史料记载,在古代蒙古族妇女所戴的冠有两种类型:一是盘发式,即将头发盘在头顶或发髻上;二是“点翠式”。

清

代蒙古族妇女在发髻上常缀以金饰或珠饰,其装饰方式以“点翠”为主。

由于金线的颜色和翠鸟羽毛颜色相近,所以人们常将“点翠”工艺和金线镶嵌工艺相结合,制成各种首饰。

清代蒙古族妇女头冠样式多样,不同身份、不同等级的蒙古族妇女所戴的头冠也不一样。

—— 1 —1 —。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

簪钗

簪子可以说是陪伴中国女性最久的头饰之一了。

古代女子十五岁成年,都要行“及笄之礼”,即把头发盘起来,用一根簪子(古称“笄”)固定,插簪是女孩成为女人的标志。

到了清代,簪子的样式繁多,兼顾实用与审美。

有玉、翠、玛瑙、金、银的,各种材质取决于佩戴者的身份和等级。

一种名为“东珠”、产于东北的珍珠,只有皇太后、皇后才能佩戴。

同时材质也跟时节有关系,一般冬春两季戴金簪,到立夏换戴玉簪。

装饰主题丰富至极,寓意也很讲究,即“有图必有意,有意必吉祥”。

如蝙蝠之上有铜钱的“福在眼前”、喜鹊登梅的“喜上眉梢”、桃子佛手石榴组成的“福寿三多”等等。

簪子的簪头覆盖面积增大,就演变成了头花。

簪子的簪尾由一根分叉为两根或多根,就成了钗。

簪、钗、头花可单独使用也可组合佩戴,佩戴时可以居中、可以斜插、可以在前、可以藏后。

戴在满族妇女两把头正中的头花称为头正,分插两把头的两端的则称称压鬓花。

清代流行繁缛的装饰风格,讲究以多为美,头上遍布簪钗的现象很是常见。

流苏

流苏本指用五彩丝线做成的穗子,在清代宫廷头饰中则是一种近似簪子,下垂珠穗的饰物。

而古代首饰中的“步摇”一词更形象地定义了此种饰物——随着佩戴者行动,走一步摇一下,充满了动感。

钿子

钿读音diàn,义为用金嵌成花状的美饰。

唐代风靡一时的花钿就是将各种材质修剪成花朵的造型贴在额头上。

传统的镶螺钿工艺也是用螺蛳壳或贝壳镶嵌在漆器、硬木家具或雕镂器物的表面。

清代贵族所用的钿子也是镶嵌复杂、繁花似锦。

这种头饰实际上是皇后、妃、嫔们在穿吉服时所戴的便帽,一般用藤丝或细铁丝编成帽架,上面缠绕黑色丝线,再用各种宝石、珠翠嵌于帽架上。

组成各种吉祥图案。

钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

凤钿从前看,很像凤冠,而后面覆加一箕状平面,造型很有特色。

钿子前口沿还装饰钿口、上配钿花、后垂钿尾。

后妃多用凤纹钿口,有九凤、七凤、五凤等。

九凤钿口为皇太后、皇后所戴用。

扁方

满族妇女颇具特色的发式为两把头和大拉翅,梳这两种发式的时候要用一种横簪来贯连固定,即为扁方。

与其说是簪子,扁方更像一把尺子,造型扁而长,一端卷起另一端呈半圆形。

宫廷中所用扁方多为玉制,也有珊瑚、翡翠、金镶玉和玉嵌宝石等制品。

金约

金约是清代后妃穿朝服时佩戴的头饰之一,在戴朝冠时需先戴金约,用以束发,看起来很像“紧箍咒”。

金约由金箍和后部垂缀的串珠两部分组成,金箍的节数和串珠的行数多少,反映了后妃等级地位的高低。

皇太后、皇后的金约后垂珍珠5串,以青金石等玉石作为分节点,将珍珠分为上下两段,谓之五行二就。

此外,皇贵妃、贵妃为三行三就,妃为三行三就,嫔为三行三就,依次递减。

点翠

与以上的关键词不同的是,点翠不是一种头饰形制,而是一种装饰技艺。

所谓的翠即是翠鸟的羽毛。

点翠工艺十分复杂,先以金属制成底托,将银子拉成银丝,用银丝捻成绳纹花丝,勾勒出图案纹样,经过鎏金处理后,将翠鸟的羽毛修剪成相吻合的外形,粘贴在线条间的凹陷处。

点翠的迷人之处就在于其特殊的光泽,这种光泽是大自然神奇造物的最直接体现。

翠羽的蓝随着光线的变化呈现出梦幻的光泽,而且经久不退色。

据科学分析,这是一种结构色,是翠羽的微观结构反射光线形成的,不含色素,所以不怕风吹日晒。

但是怕挤压,如果外力改变其结构的话,那这种结构色也随着消失,蓝色立即黯然无光。

翠鸟非常稀有,体型又娇小,再加上皇家所用的点翠仅用翠鸟头上最亮最闪的那个部分,所以制一朵小小的头花需要许多只翠鸟。

据史料记载,翠羽必须由活的翠鸟身上拔取,才可保证颜色的鲜艳华美,这种美丽多少带着凄惨与残暴。

翠色打底,金丝勾线,非常华丽,鎏金的处理往往是防止氧化引起的翠羽脱落。

翠首饰发展到清代,可谓运用广泛。

皇宫后妃们几乎所有的首饰都用点翠工艺作为装饰,从钿子、簪钗、头花、耳环,甚至到团扇、插屏、盆景等其他生活用品,处处翠色,成为风尚。