明朝文史家王世贞

王世贞诗文

真迹虽亡, 海天落照图》亦随之而亡乎? 真迹虽亡,但《海天落照图》亦随之而亡乎?否, 犹有临本在。临本何在?在作者手中, 否,犹有临本在。临本何在?在作者手中,由作者惊喜 之余,不论价之多少而购得。此为临本一扬。 之余,不论价之多少而购得。此为临本一扬。临本之传 真程度如何?虽不能复辨有无徽宗手迹印玺,然画上景 真程度如何?虽不能复辨有无徽宗手迹印玺, 犹足令人想见小李将军之风采,则此临本, 象,犹足令人想见小李将军之风采,则此临本,直可乱 真矣!此为临本二扬,虽然其中亦吞吐着一个抑扬过程。 真矣!此为临本二扬,虽然其中亦吞吐着一个抑扬过程。 临本毕竟还是临本,其价值究竟如何?其地位究当何评? 临本毕竟还是临本,其价值究竟如何?其地位究当何评? 此是仇十洲手笔,不必多疑,直可与王逸少、 曰:此是仇十洲手笔,不必多疑,直可与王逸少、欧阳 信本的摹帖比肩!此为临本三扬。以上三扬,合而为一 信本的摹帖比肩!此为临本三扬。以上三扬, 大扬, 名画毁则毁矣,小李将军之妙, 大扬,曰:名画毁则毁矣,小李将军之妙,今也犹存其 此一大扬,为临本《海天落照图》而扬, 妙!此一大扬,为临本《海天落照图》而扬,照应前文 为真迹《海天落照图》之一大抑。 为真迹《海天落照图》之一大抑。

王世贞诗文

王世贞( 1526年 1590年 字元美,号凤洲, 王世贞 ( 1526年 - 1590 年 ) 字元美 , 号凤洲 , 又号弇州山人, 汉族, 太仓( 今江苏太仓) 又号弇州山人 , 汉族 , 太仓 ( 今江苏太仓 ) 明代文学家、 史学家。 后七子” 人 , 明代文学家 、 史学家 。 “ 后七子 ” 领 袖之一。 官刑部主事, 累官刑部尚书, 袖之一 。 官刑部主事 , 累官刑部尚书 , 移 疾归, 卒赠太子少保。 好为古诗文, 疾归 , 卒赠太子少保 。 好为古诗文 , 始于 李攀龙主文盟, 攀龙死, 独主文坛二十年。 李攀龙主文盟 , 攀龙死 , 独主文坛二十年 。 弇山堂别集》 嘉靖以来首辅传》 有 《 弇山堂别集 》 、 《 嘉靖以来首辅传 》 、 觚不觚录》 弇州山人四部稿》 《觚不觚录》、《弇州山人四部稿》等。

《明史·王世贞传》原文阅读及译文

《明史·王世贞传》原文阅读及译文《明史·王世贞传》原文阅读及译文王世贞,字元美,太仓人,右都御史忬子也。

生有异禀,书过目,终身不忘。

年十九,举嘉靖二十六年进士。

授刑部主事。

世贞好为诗古文,官京师,入王宗沐、李先芳、吴维岳等诗社,又与李攀龙、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦辈相倡和,绍述何、李,名日益盛。

屡迁员外郎、郎中。

奸人阎姓者犯法,匿锦衣都督陆炳家,世贞搜得之。

炳介严嵩以请,不许。

杨继盛下吏①,时进汤药。

其妻讼夫冤,为代草。

既死,复棺殓之。

嵩大恨。

吏部两拟提学皆不用,用为青州兵备副使。

父忬以滦河失事,嵩构之,论死系狱。

世贞解官奔赴,与弟世懋日蒲伏嵩门,涕泣求贷。

嵩阴持忬狱,而时为谩语以宽之。

两人又日囚服跽道旁,遮诸贵人舆,搏颡乞救。

诸贵人畏嵩不敢言,忬竟死西市。

兄弟哀号欲绝,持丧归,蔬食三年,不入内寝。

既除服,犹却冠带,苴履葛巾,不赴宴会。

隆庆元年八月,兄弟伏阙讼父冤,言为嵩所害,大学士徐阶左右之,复忬官。

世贞意不欲出,会诏求直言,疏陈法祖宗正殿名庆恩义宽禁例修典章推德意昭爵赏练兵实八事,以应诏。

无何,吏部用言官荐,令以副使涖大名。

迁浙江右参政,山西按察使。

母忧归,服除,补湖广,旋改广西右布政使,入为太仆卿。

张居正枋②国,以世贞同年生,有意引之,世贞不甚亲附。

所部荆州地震,引京房占,谓臣道太盛,坤维③不宁,用以讽居正。

居正积不能堪,会迁南京大理卿,为给事中杨节所劾,即取旨罢之。

后起应天府尹,复被劾罢。

居正殁,起南京刑部右侍郎,辞疾不赴。

久之,所善王锡爵秉政,起南京兵部右侍郎。

先是,世贞为副都御史及大理卿、应天尹与侍郎,品皆正三。

比擢南京刑部尚书,御史黄仁荣言世贞先被劾,不当计俸,据故事力争。

世贞乃三疏移疾归。

二十一年卒于家。

世贞始与李攀龙狎主文盟,攀龙殁,独操柄二十年。

才最高,地望最显,声华意气笼盖海内。

一时士大夫及山人、词客、衲子、羽流,莫不奔走门下。

片言褒赏,声价骤起。

其持论,文必西汉,诗必盛唐,大历以后书勿读,而藻饰太甚。

王世贞的史学批评理论

• 天地间无一不是史学的命题,完成 了对史学本身价值认识的理论升华。 • 王世贞从纯粹的史料角度提出“稽 古史即经也”,即考核古史不能离 开“经”。 • 比较了经与史的价值,认为史学的 价值更重于经。

返回

• 是一个不断发展完善的过程 • 有价值 • 有局限

• 一、他对当代史学的批判,及其对 各种史料的相对史学价值的分析 这是史学批评理论中最有价值的思 想。

王世贞的史学批评理论

制作者: 零七历史本一 郭娜 200703410112

王世贞简介

王世贞(1526年 -1590年),字 元美,号凤洲,又 号弇州山人,明朝 太仓(今江苏太仓) 人,文学家、史学 家。“后七子”领 袖之一。

• “天地间无非史而已”

明代提出的最有价值的史学理论之一

• 史学批评理论

•

对各种史料存在的优劣利弊进行讨论; 国史、野史和家史的利弊分析;

二、历史的批判和现实的批判

• 对历史的批判的特点是强调历史是非 的相对性、历史性,主张“师心自 裁”,表达自己独立的思想见解。 是非的标准是不确定的; 是非是很不容易确定的; 既然天下没有是非,君子就应有 自己的及其制度所造成的政治弊 端; • 批判封建专制政治,比较典型的是 体现于对洪武、永乐二帝及其政治 的批判; • 对当代其他统治者丑陋行为的揭露 与批判。

返回

• (1)有明显的崇古抑今的倾向; • (2)没有提出具体的解决方案; 君主专制制度弊病的根源 现实弊政的症结 怎样进行更彻底的改革 • (3)阶级局限性 一再表示对农民起义的仇视 对镇压农民起义的官员倍加颂扬

节庵方公墓表译文

节庵方公墓表译文

摘要:

一、节庵方公墓表背景介绍

二、墓表作者与节庵方公的关系

三、墓表内容概述

四、墓表所反映的节庵方公的品质与成就

五、墓表的历史价值与影响

正文:

【节庵方公墓表译文】

节庵方公墓表,即《祭方节庵文》,是明代著名文学家、文学评论家王世贞为其恩师方孝孺所作的墓表。

王世贞对方孝孺的才华与品质极为敬仰,故在其去世后作此墓表以示纪念。

墓表作者王世贞,字元美,号凤洲,江苏太仓人,是明朝嘉靖年间的著名文学家、文学评论家。

他对方孝孺的才华与品质极为敬仰,认为方孝孺是一位学识渊博、品行高尚的君子,对其教育与影响深远。

墓表内容概述:墓表分为序、正文、跋三部分。

序部分主要介绍了作者与方孝孺的交情及撰写墓表的缘由;正文部分详细叙述了方孝孺的生平事迹、学术成就及品行;跋部分为作者对方孝孺的悼念之词。

墓表所反映的节庵方公的品质与成就:方孝孺,字希古,号节庵,浙江宁海人,是明朝宣德年间的著名文学家、历史学家。

他博学多才,擅长诗文,精通经史子集,尤其擅长《春秋》。

在学术上,他主张复古,倡导儒家道统,对后

世影响深远。

在品行上,他忠诚正直,不畏权贵,为民请命,堪称一代儒者楷模。

墓表的历史价值与影响:作为一篇纪念方孝孺的墓表,它不仅对方孝孺的学术成就和品行进行了高度评价,同时也展示了作者王世贞的文学才华。

墓表文辞优美,感情真挚,堪称明代散文佳作。

此外,墓表还体现了当时文人对学术、品行、忠诚等价值观的坚守,具有较高的历史价值。

总之,节庵方公墓表是一篇感人至深的纪念文章,既展现了方孝孺的高尚品质和卓越成就,也反映了作者王世贞的文学才华。

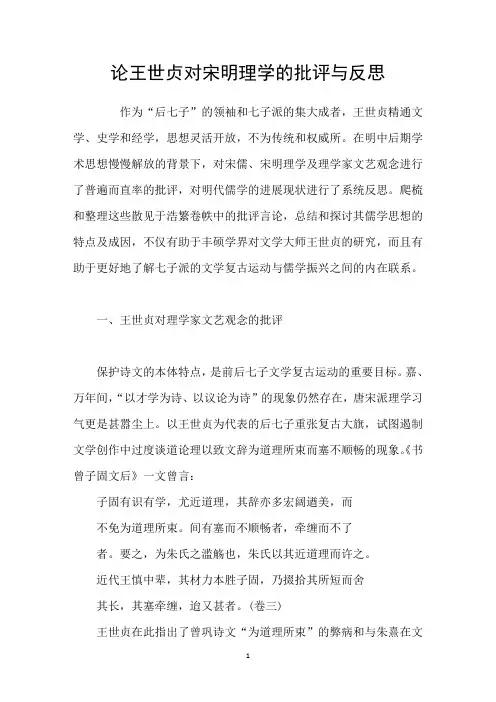

论王世贞对宋明理学的批评与反思

论王世贞对宋明理学的批评与反思作为“后七子”的领袖和七子派的集大成者,王世贞精通文学、史学和经学,思想灵活开放,不为传统和权威所。

在明中后期学术思想慢慢解放的背景下,对宋儒、宋明理学及理学家文艺观念进行了普遍而直率的批评,对明代儒学的进展现状进行了系统反思。

爬梳和整理这些散见于浩繁卷帙中的批评言论,总结和探讨其儒学思想的特点及成因,不仅有助于丰硕学界对文学大师王世贞的研究,而且有助于更好地了解七子派的文学复古运动与儒学振兴之间的内在联系。

一、王世贞对理学家文艺观念的批评保护诗文的本体特点,是前后七子文学复古运动的重要目标。

嘉、万年间,“以才学为诗、以议论为诗”的现象仍然存在,唐宋派理学习气更是甚嚣尘上。

以王世贞为代表的后七子重张复古大旗,试图遏制文学创作中过度谈道论理以致文辞为道理所束而塞不顺畅的现象。

《书曾子固文后》一文曾言:子固有识有学,尤近道理,其辞亦多宏阔遒美,而不免为道理所束。

间有塞而不顺畅者,牵缠而不了者。

要之,为朱氏之滥觞也,朱氏以其近道理而许之。

近代王慎中辈,其材力本胜子固,乃掇拾其所短而舍其长,其塞牵缠,迨又甚者。

(卷三)王世贞在此指出了曾巩诗文“为道理所束”的弊病和与朱熹在文风方面的联系,并严厉批评了王慎中等唐宋派文人在学习曾巩时“掇拾其所短而舍其长”的做法。

对唐宋派的理学习气和以、曾巩为表率的问题在此不妨多说几句。

据李开先《遵岩王参政传》记载,王慎中曾“与龙溪王畿讲解王阳明遗说,参以己见。

于圣贤奥旨微言,多所契合。

囊惟好古,汉以下高作无取焉。

至是始发宋儒之书读之,觉其味长,而曾(巩)、王(安石)、欧氏(欧阳修)文尤可喜……但有应酬之作,悉出入曾、王之间。

”而唐宋派另一重要人物唐顺之更是如此。

他曾自述其诗是“率意信口,不调不格,大率似以寒山、《击壤》为宗”,而文那么“大率所谓宋头巾气习”(卷六《答皇甫百泉郎中》)。

在给王慎中的信中又说:“近来有一僻见,以为三代以下之文未有如南丰(曾巩),三代以下之诗未有如康节(邵雍)者。

二鹤赋第五段赏析【明代】王世贞骈体文

THANK YOU!

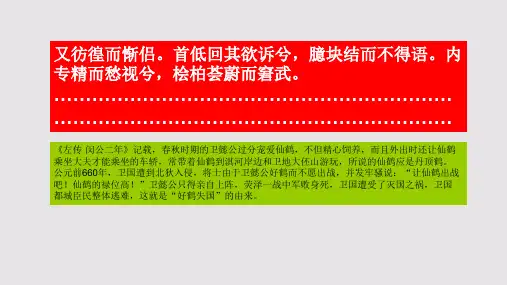

又彷徨而惭侣。首低回其欲诉兮,臆块结而不得语。内 专精而愁视兮,桧柏荟蔚而窘武。

……………………………………………………… ……………பைடு நூலகம்………………………………………

《左传·闵公二年》记载,春秋时期的卫懿公过分宠爱仙鹤,不但精心饲养,而且外出时还让仙鹤 乘坐大夫才能乘坐的车轿,常带着仙鹤到淇河岸边和卫地大伾山游玩,所说的仙鹤应是丹顶鹤。 公元前660年,卫国遭到北狄入侵,将士由于卫懿公好鹤而不愿出战,并发牢骚说:“让仙鹤出战 吧!仙鹤的禄位高!”卫懿公只得亲自上阵,荧泽一战中军败身死,卫国遭受了灭国之祸,卫国 都城臣民整体逃难,这就是“好鹤失国”的由来。

图片欣赏

作者简介

• 王世贞(1526年12月8日-1590年12月23日),字元美,号凤洲,又号弇 (yǎn)州山人,南直隶苏州府太仓州(今江苏太仓)人,明代文学家、史学 家。

• 嘉靖二十六年(1547年)进士,先后任职大理寺左寺、刑部员外郎和郎中、山 东按察副使青州兵备使、浙江左参政、山西按察使,万历时期历任湖广按察使、 广西右布政使,郧阳巡抚,后因恶张居正被罢归故里,张居正死后,王世贞起 复为应天府尹、南京兵部侍郎,累官至南京刑部尚书,卒赠太子少保。

国学 骈体文

二鹤赋

第五段

明代 王世贞

作品赏析

• 鹤在中华民族传统文化中一贯象征着真、善、美,有着强烈的美学和道德意义。是文学艺术作 品经久不衰的讴歌题材。鹤文化现象的浩瀚、多元而久远,与梅文化、竹文化、月文化等以现 实自然物为依托的文化现象一样,与中华龙文化相辉映,其深层的社会含义丰富深刻。

王世贞诗集

王世贞诗集摘要:1.王世贞诗集概述2.王世贞的文学成就3.王世贞诗集的内容特点4.王世贞诗集的历史价值5.王世贞诗集的当代意义正文:1.王世贞诗集概述王世贞,字伯简,号雪溪,明朝嘉靖年间著名文学家。

他的诗集被誉为明代诗歌的瑰宝,不仅具有很高的文学价值,还具有重要的历史意义。

王世贞的诗歌作品广泛涉猎,包括山水田园、咏史抒怀、咏物抒怀等,诗风清新自然,婉约优美,被誉为“明代绝句之冠”。

2.王世贞的文学成就王世贞生活在明朝嘉靖年间,这个时期正值文学风气兴盛,诗文繁荣。

王世贞博学多才,擅长诗词、散文、小说等,与当时的文学家杨慎、徐渭、李贽等人齐名,共同开创了明代诗歌的新局面。

他的诗歌作品具有很高的艺术成就,对后世文学影响深远。

3.王世贞诗集的内容特点王世贞的诗集内容丰富多样,具有以下特点:(1)山水田园诗:王世贞的山水田园诗描绘了美丽的自然景色,诗中充满了对生活的热爱和对世态人情的感慨。

这些作品表现了诗人对自然美的热爱和对理想生活的向往。

(2)咏史抒怀诗:王世贞的咏史抒怀诗通过对历史事件和人物的叙述,表达了自己对历史沧桑和时代变迁的感慨。

这些作品充满了哲理和人生智慧,具有很高的思想价值。

(3)咏物抒怀诗:王世贞的咏物抒怀诗通过对日常生活中的各种物品的描写,寓言式地表达了诗人的情感和思想。

这些作品以小见大,富有哲理。

4.王世贞诗集的历史价值王世贞诗集不仅是一部优秀的文学作品,还具有重要的历史价值。

诗集中收录了许多反映当时社会风貌和历史变迁的诗篇,为后世研究明代历史提供了宝贵的资料。

同时,王世贞的诗歌作品也对后世文学产生了深远的影响,成为中国文学史上不可或缺的一部分。

5.王世贞诗集的当代意义在当今社会,王世贞诗集依然具有重要的意义。

首先,它为我们提供了一个了解明代历史和社会的窗口,有助于我们更好地认识历史和传统文化。

其次,王世贞的诗歌作品具有很高的艺术价值,对当代文学创作具有借鉴意义。

如何评价王世贞这个人?王世贞的诗词

如何评价王世贞这个人?王世贞的诗词王世贞明朝著名文学家和史学家,为琅琊王氏余脉太仓王氏之后,字元美,号凤洲。

嘉靖五年,王世贞在明代南直隶苏州府太仓州出生,十七岁中秀才,十八岁中举人,二十二岁中进士,此后开始进入仕途。

王世贞为官数十载,受到两个重要人物的影响。

第一个人物便是权相严嵩,因为与严嵩道不同而被严嵩一党憎恨。

所以在严嵩当权期间,王世贞一直得不到重用。

除此之外,王世贞的父亲王忬也是因为严嵩的构陷,最后被问罪下狱,最后论死。

除了严嵩之外,另一个就是被称为千古一相的明朝首辅张居正。

王世贞因为多次忤逆张居正,最后被罢官归家。

此后闲赋在家,一直到张居正去世之后,他才被重新启用,进入官场。

所以相比于仕途上的成就,王世贞在文学上的成就更高他与李攀龙、徐中行、梁有誉、宗臣、谢榛、吴国伦合称后七子。

在李攀龙去世之后,为文坛领袖二十余年,留下《弇州山人四部稿》、《弇山堂别集》、《嘉靖以来首辅传》、《觚不觚录》等著作。

《明史》评王世贞:世贞始与李攀龙狎主文盟,攀龙殁,独操柄二十年。

才最高,地望最显,声华意气笼盖海内。

一时士大夫及山人、词客、衲子、羽流,莫不奔走门下。

片言褒赏,声价骤起。

明代文学家胡应麟说:千古以来的诗词,声名最盛的莫过于明朝的李梦阳、何景明、李攀龙和王世贞四家。

而在这四家之中,集千古之大成,总领百家精髓的则莫过于太仓弇州(也就是王世贞)。

诗坛有王世贞的存在,就像佛门有了得证果位的佛祖如来,就像儒家有了集思想之大成的孔子仲尼。

《登太白楼》昔闻李供奉,长啸独登楼。

此地一垂顾,高名百代留。

白云海色曙,明月天门秋。

欲觅重来者,潺湲济水流。

《钦鴀行》飞来五色鸟,自名为凤凰。

千秋不一见,见者国祚昌。

飨以钟鼓坐明堂,明堂饶梧竹,三日不鸣意何长!晨不见凤凰,凤凰乃在东门之阴啄腐鼠,啾啾唧唧不得哺。

夕不见凤凰,凤凰乃在西门之阴媚苍鹰,愿尔肉攫分遗腥。

梧桐长苦寒,竹实长苦饥。

众鸟惊相顾,不知凤凰是钦鴀。

《忆江南》歌起处,斜日半江红。

本草纲目序王世贞原文及译文

本草纲目序王世贞原文及译文本草纲目序是明代官修的本草类书籍《本草纲目》的序言,由明朝学者王世贞撰写。

以下是《本草纲目序》的原文及译文:原文:自古聪明者,立法度以别良莠,右冠者,进士院之嵇中散,以参校径例。

纲其目以别异同,何由其烂熳而阑如也?海外视中原,中原视蕃草,蕃草之术有焉。

有识者欲录而使一家之大者不一,闻异则求之籍,著教则易之态,此已盖○○秩之正也。

余年十八孙年余而集其功,居乡埠而宣其志,筑士昜之堠以观异采,编杂之图以为脉穷。

颇尽筹治,虽以中其所废弛忆草木之枯败,安将历载发科气所遇,以昧水火之进退?谏阙者,连钮顺导往之;合缉者,补遗肆籁及之。

卒然览之,果有阙理,辅策以方曲,试为之辑援,初臧诸纲,后群草,比争于堂上,二家相入。

虽短见之,岂独仰人。

所昧者无情可议,岁月坐候,逆顺交争。

愿有告诫,督责授以经法,示之以术者,审各分保护当行于譃实?(见非所见也)独穷则变,变则通。

退为修身养性,进则及物鉴理。

梦世志携好学之士,持论转于木石之间传世不无裹足之者,护于庶物不可载焉。

译文:自古以来,聪明的人都制定法律来区分是非,右冠者,指进士院里的嵇中散,以参加审查并立法规。

本草纲目区分物品的目的也是为了分辨它们的异同,怎么会出现这样混乱和杂乱无章的现象呢?海外看中原,中原看蕃草,就有了蕃草的研究方法。

有些人想要记录下来并使所有家族的大事一致,听到奇异之事就寻求记录,一旦有教训就换一种方法,这是经过一定规律经验而确定的规矩。

我十八岁以前是孙恺,从十八岁开始集结他人的功劳,居住在乡埠并将志向传扬开来,建立士昜之堠以观测异采,编制杂图以为穷理。

颇为周详地整理治理,虽在其中,然而事物的草木衰败也被我所忘记。

怎能历史上载并记录风气所到之地以昭示水火的进退?有些人上下议论,连续翻板寻找答案;有些人编编隐藏的声音,并补充和补偿管制。

不经意地一看,果然有缺失,辅助方式用四方形式,试图整理统一,先归类纲目,后涉及各种草木,比赛在堂上,两家相互进入。

王世贞的作家评论

《艺苑厄言》的作家评论,内容精深博大,淹贯古今,显示了作者广阔的审美视野和很高的审美水平。

正如屠隆所说:“元美作《艺苑危言》,鞭挞千古,措击当代,笔挟风霜,舌掉电光,天下士大夫读其文章,想其风采。

”《艺苑危言》对《诗经》、《楚辞》、诸子百家、汉赋、汉乐府、魏、晋南北朝诗歌、汉、唐散文、唐诗以及宋、金、元、明各代的诗歌散文作家,进行了品评,其范围之广泛,内容之丰富,立论之大胆,见解之深刻,实为明代诗文理论著作所罕见。

《艺苑厄言》作家评论的突出优点是评判精当,剖析入微。

对李白、杜甫诗歌创作的评价是最典型的例子。

李白与杜甫在我国诗歌史上一如双峰并峙,辉耀千古,这一看法如今几乎已成定论。

不过,杜甫在唐代的地位和声望却远不及李白。

元棋高度评价杜甫诗歌现实主义精神的价值和文学史上集大成者的重要地位,对后代影响至深。

但是,.元祺“独重子美”夕明显地贬抑李白,这又为后人扬杜抑李提供了口实。

宋、明两代,杜甫被尊为诗圣,成为人们竞相模习的典范,而同样伟大的李白却受到一定程度的贬低和冷遇,以至有人说:“李、杜齐名,真泰窃也。

”针对这种情况,严羽力排众议,大胆提出了不同看法。

他说:“李、杜二公,正不当优劣。

太白有一、二妙处,子美不能道,子美有一、二妙处,太白不能作;子美不能为太白之飘逸,太白不能为子美之沉郁。

”②在宋人一片扬杜抑李声中,这样的看法真可谓“独具只眼”。

不过,严羽主要从李、杜总体风格的比较,分析二人各自的特点和优点,而沿右从诗洪和诗休的角方具体评冰李、杜各体诗歌,使人感到竟犹未尽。

王世贞继承和发展了严羽的理论观点,从探讨诗法,辩析诗体入手,对李、杜各休诗歌进行了层次不同,角度各异的分析和评价,从而维护和发展了严羽的理论观点。

他说:“五言古、《选》体及七言歌行,太自以气为主,以自然为宗,以俊逸高畅为贵;子美以意为主,以独造为宗,以奇拔沉雄为贵。

其歌行之妙,咏之使人飘飘欲仙者,太白也;使人慷慨激烈,救歉欲绝者,子美也。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

明朝文史家王世贞第一节身世和宦历王世贞(1526—1590)①,字元美,号凤洲,又号弇州山人,苏州太仓(今属江苏)人。

出生于官宦世家,祖父王倬曾为南京兵部右侍郎,父亲王忬曾任蓟辽总督、右都御史。

他少年有才名,史籍称“生有异禀,书过目,终身不忘”②。

“年十五,咏宝刀诗,师为之避席”③。

嘉靖二十六年(1547)二十二岁中进士,次年授刑部主事。

由于他爱好诗和古文,加入了王宗沐、李先芳、吴维岳等人组织的诗社,又经常同李攀龙、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦等人往来唱和,“绍述何、李”,“名籍公卿间”④,很快升迁刑部员外郎、郎中。

王世贞是一位忠于职守、精于吏事的合格官员。

有人称他“日坐公署,剖决案牒。

所谳狱,度得情,辄手录付吏趣书之。

各以轻重决遣,不三日而毕”⑤。

“奸人阎姓犯法,匿锦衣卫都督陆炳家,世贞搜得之。

炳介严嵩以请,不许。

”陆炳、严嵩在当时都是炙手可热的人物,王世贞不畏权贵,伸张正义,确属难能可贵。

嘉靖三十二年(1553),兵部郎中杨继盛上疏揭发严嵩十大罪、五大奸,被下狱论死。

王世贞挺身而出为之发丧:“时进汤药。

其妻讼夫冤,为代草。

既死,复棺殓之。

”由此结冤于严嵩。

严嵩即借口将他调离刑部,贬为山东青州兵备副使。

青州多大侠巨盗,他们杀人越货,扰乱治安,地方当局无可奈何。

王世贞到任以后,“集强壮,教之射。

申饬保甲,重捕盗之赏。

又于州邑画地为界,以义官统之”。

规定:盗当时捕获者为上,不出境获者次之,拒不能剿者又次之。

申令:“凡盗从其所起而不觉察者,经其所过而夜巡不传捕者,罚。

释盗而党者立杖死。

”这一系列措施行之有效,仅一年,“盗尽解散”。

嘉靖三十八年(1559)五月,鞑靼辛爱等入潘家口,掠迁安、蓟州(今河北迁西)、玉田,在边墙以南停留五日,京师震动。

王世贞的父亲,蓟辽总督王忬因滦河作战失利,被下狱问死。

王世贞知悉,立即从青州赶到北京,与弟世懋“日蒲伏嵩门,涕泣求贷”,不果。

“又日囚服跽道旁,遮诸贵人舆”,叩头求救,但亦枉然。

嘉靖三十九年(1560)十月,王忬被杀。

“兄弟哀号欲绝,持丧归,蔬食三年,不入内寝”。

隆庆元年(1567)八月,王世贞兄弟上书讼父冤,经大学士徐阶相助,得以昭雪。

王世贞也被起用为大名副使。

父亲的悲惨遭遇,深深地伤害了他的心,“不堪追往昔,醉语亦伤神”①,但他一到任上,仍一如既往,尽职尽责。

大名风俗,逢婚丧之事,姻族相聚吃喝,“多者匝月不止”。

置办一次,“而中人之亏去半矣”。

王世贞到任,定婚丧礼,力求简约,“其俗至今守之”①。

大名府下属州、县十一个,真定府三十多个,但“以军兴论供输,则大名与真定等”,极不平等。

经过王世贞力争,“乃不果增”②。

①《明史》本传卒年作万历二十一年。

今据钱大昕撰《弇州山人年谱》。

②《明史》卷二八七《王世贞传》。

下引本传者不另作注。

③李贽:《续藏书》卷二六《尚书王公》。

④李贽:《续藏书》卷二六《尚书王公》。

⑤李贽:《续藏书》卷二六《尚书王公》。

①沈德潜:《明诗别裁》卷八,王世贞诗:《乱后初入吴舍弟小酌》。

隆庆二年(1568),王世贞先后任为浙江参政、山西按察使。

“母忧归”,又补湖广按察使,旋改广西布政使。

万历二年(1574)一月,升任太仆卿。

九月,以右副都御史抚治郧阳。

在任期间他“为纠劾贪纵,咨访将才,刷军政,清屯田,郧遂隐然为重镇”。

此时张居正当国。

王世贞对张居正改革,是支持的,“江陵相业,吾始终不谓其非”③。

但张居正的骄横跋扈,他又极为反感,“臣道太盛,坤维不宁”。

张居正的妻弟辱江陵令,王世贞“论奏不少贷”。

因而张居正很忌恨。

万历四年(1576),王世贞调任南京大理寺卿,为给事中杨节所劾,张居正即借机“取旨罢之”。

六年,起用为应天府尹,又被劾罢。

十二年,又起用为南京刑部右侍郎,他称病不赴。

万历十五年(1587),王锡爵秉政,起用他为南京兵部右侍郎、南京刑部尚书。

但又遭御史疏劾。

王世贞无奈,被迫于万历十八年(1590)辞官回乡。

同年冬去世,终年六十五岁。

①李贽:《续藏书》卷二六《尚书王公》。

②李贽:《续藏书》卷二六《尚书王公》。

③沈德符:《万历野获编》。

第二节文学理论王世贞博学多识,著述甚丰。

有《弇山堂别集》、《弇州山人四部稿》、《弇州山人续稿》、《觚不觚录》等,在文学、史学上均有很高造诣。

自明中叶发端的文学复古运动,至王世贞生活的时代已近百年。

以李梦阳、何景明为首的“前七子”的出现,是该运动的第一个高潮。

以王世贞为首的“后七子”则将其推向了第二个高峰。

尤其是王世贞,他以自己卓越的理论建树,成为这一运动的集大成者。

王世贞曾回顾过自己走上文学复古道路的历程:“王氏世以政求显,余龀时,业好闻人名卿大夫之业云。

弱冠举进士京师,且十载,所目睹乃大谬不然者。

夫武吏以力进而文吏由经治,此其其然:独身与世致赫赫也,殆以数会尔。

”①这无疑是对当时政治腐败的深沉感慨。

他出身于世代“以政求显”的官宦人家,从小渴望作一番“名卿大夫”的事业,但政治现实却有“大谬不然者”。

官场的腐朽使他失望,也使他不得不另寻出路。

他不屑与那些“独身与世致赫赫”的庸官俗吏同流合污,又不能去征战沙场“佐马上之治”,于是只有“敛而为言”,把儿时的理想寄托于文学了。

王世贞总结了明中叶以来文学复古运动的发展历程,发现自“前七子”以来,复古思潮虽曾绵延不断,并曾两度勃兴,但文学复古的目的却并未达到。

有鉴于此,他提出了自己的文学主张,即实现“有物有则”与“无声无臭”的统一。

②法则内含于事物本身,离开事物,就学不到法则。

此即“有物有则”。

但学习法则,又应达到超越事物本体、由乎自得、浑然无迹的程度,此即“无声无臭”。

为实现二者的统一,王世贞提出了三条途径:其一,“分途策驭、默受指挥”③。

王世贞要求把古人的作品当作平时的修养,而不是创作时的蓝本。

平时“熟读涵咏”,“令其渐渍汪洋”,创作之时则“一师心匠”,仅从自己的情境出发,这样产生的作品,既完全是自己的创作,又完全合于古人的高格。

此即“分途策驭”而“默受指挥”的意义。

强调从自身的情、境出发去进行创作,这就把自李东阳起,整个明中叶文学复古思潮中包含的追求真艺术的倾向推到了顶点。

其二,“法不累气,才不累法。

”王世贞称:“吾于诗文,不作专家,亦不杂调。

夫意在笔先,笔随意到。

法不累气,才不累法”①。

他认识到:拘守前人的格法,就会影响自己才情的发挥,使作品徒具形貌而无生气,“前七子”即病于此;但如放纵自己的才情,又会叛离前人之格法,而有格卑调劣之失,反“前七子”者往往如是。

因而,他要求从自己的意出发,“来自意而往之法”,同时又要求意之行乎自然,且合于法,即所谓“意至而法偕至”,以便达到意与法相互为用,两不干扰。

“法不累气,才不累法”是对“前七子”格调说的发展与修正。

它原格调说之本意,纠正了损才情而就格调的弊病,从而在更高水平上坚持了“前七子”格调说的基本思想。

①王世贞:《金虎集自序》。

②王世贞:《艺苑卮言》卷五,参见成复旺等编《中国文学理论史》(三)。

③王世贞:《艺苑卮言》卷一。

①王世贞:《艺苑卮言》卷七。

其三,“师匠宜高,捃拾宜博。

”师匠不高不能成高格,故前后七子都强调以盛唐为法,以李、杜为师。

但只注意师匠之高就不能广泛汲取,所以王世贞又提出“师匠宜高,捃拾宜博”。

他说:“代不能废人,人不能废篇,篇不能废句”。

②“骨格既定,宋诗亦不妨看。

”③这里值得注意的是,王世贞放宽学古的范围,并不意味着复古基本思想的转变。

就诗而言,论格调,他还是古体尊汉魏,近体尊盛唐。

有取于宋只是“语于格之外者”①,那不过是以博济专罢了。

因而,这种变化在相当程度上只是说明了复古思想在王世贞那里更臻成熟。

王世贞“有物有则”与“无声无臭”相统一的文学主张,既深入地贯彻了文学复古运动的基本原则,又全面地纠正了复古运动开始以来的弊病,从而把明中叶的文学复古理论发展到了最成熟、最完善的地步。

②王世贞:《宋诗选序》。

③王世贞:《艺苑卮言》卷四。

①王世贞:《宋诗选序》。

第三节史学理论与文学上主张复古相一致,王世贞在史学上也是古非今。

他十分推崇汉以前的史书,尤其服膺司马迁的《史记》。

他说:“呜呼,子长不绝也,其书绝矣。

千古而有子长也,亦不能成《史记》。

”②从这一认识出发,他对秦汉以下的史书都一笔抹杀,“《晋书》、《南(史)》、《北史》、《旧唐书》,稗官小说也;《新唐书》,赝古书也;《五代史》,学究史论也;《宋(史)》、《元史》,烂朝报也”③。

与此同时,王世贞也十分严厉地批评了明人所修的史书:“国史之失职者未有甚于我朝者也。

故事,有不讳始命内阁翰臣纂修实录,六科取故奏,部院咨陈牍而已,其于左右史记言动阙如也。

是故无所考而不得书,国忸衮阙则有所避而不敢书。

而其甚者,当笔之士或有私好恶焉,则有所考、无所避而不欲书,即书,故无当也。

”④与文学上的纯粹复古不完全一致,史学上,王世贞主张博古通今,反对食古不化。

他说:“夫士能博古固善,其弗通于今也,古则何有?我以古而诮人,人亦以今而诮我,其失究同也。

今夫夏敦商彝,牺尊兽罍,窾识奥奇,文画深巧,天下之瑰器也,以烹以盛则不若敝釜瓦缶之便。

何者?适于用也。

由古道无变今俗,然则通今之士可少哉?”①正由于此,他才以国史自任,立志撰修当代史。

史贵实,史家贵直笔。

王世贞继承了中国史学的这一优良传统,在大量搜集史料的同时进行了严肃的鉴别。

他指出:“国史人恣而善蔽真,其叙章典、述文献不可废也;野史人臆而善失真,其征是非、削讳忌不可废也;家史人谀而善溢真,其赞宗阀、表官绩不可废也。

”②认为人们只有弄清楚每类史籍的优劣,加以综合,才能弄清历史的真相。

在《弇山堂别集》中,王世贞为了揭发“国史”的讳笔,在被朱元璋诛杀的诸臣传记中,大胆指出其中的隐讳,以恢复事实真相。

如该书卷二十《史乘考误》中对傅友德、王弼、冯胜等人的“暴卒”,作了详细的考证,指出所谓“暴卒”,即是赐死。

类似的例子,不一而足。

他以实际行动实践了自己的史学主张。

王世贞生活的时代,是处嘉靖、万历两朝。

这一时期,政治腐败,官场黑暗,党争剧烈,少有忠于职守的官员。

对此,王世贞虽深感失望,且其家庭和他本人都曾蒙受过巨大的灾难,但他仍兢兢业业于职守,尽心竭力,努力奉行着“成则兼济天下”的古老信条。

在文学和史学上,虽有复古的一面(且是主要的一面),但他的强调从自身的情、境出发进行创作的追求真艺术的文学倾向,主张博古通今、反对食古不化的史学思想,又自觉不自觉地与嘉靖、万历年间勃兴的市民文学及思想界萌生的启蒙思潮遥相呼应,透露出了些许新时代的曙光。

②王世贞:《艺苑卮言》卷三。

③王世贞:《艺苑卮言》卷三。

①王世贞:《弇山堂识小录》。

②王世贞:《弇山堂别集》卷二○《史乘考误》。