中南大学2019年中国古代文化经典选读(专)复习资料

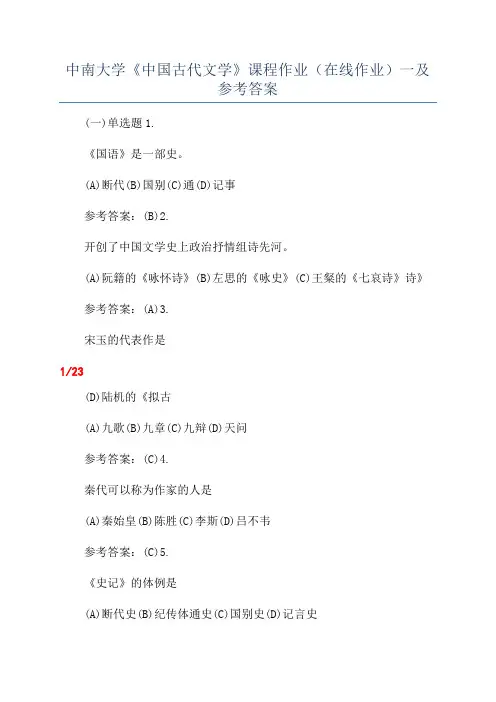

中南大学《中国古代文学》课程作业(在线作业)一及参考答案

中南大学《中国古代文学》课程作业(在线作业)一及参考答案(一)单选题1.《国语》是一部史。

(A)断代(B)国别(C)通(D)记事参考答案:(B)2.开创了中国文学史上政治抒情组诗先河。

(A)阮籍的《咏怀诗》(B)左思的《咏史》(C)王粲的《七哀诗》诗》参考答案:(A)3.宋玉的代表作是1/23(D)陆机的《拟古(A)九歌(B)九章(C)九辩(D)天问参考答案:(C)4.秦代可以称为作家的人是(A)秦始皇(B)陈胜(C)李斯(D)吕不韦参考答案:(C)5.《史记》的体例是(A)断代史(B)纪传体通史(C)国别史(D)记言史参考答案:(B)2/236.是中国文学史上第一个以自己的田园生活为内容,并真切地写出躬耕之苦乐的诗人。

(A)谢灵运(B)陶渊明(C)谢(D)鲍照参考答案:(B)7.《诗经》不计有目无辞的6篇笙诗,共有篇。

(A)305(B)350(C)300(D)298参考答案:(A)8.有“礼义之大宗”之称的著作是(A)《左传》(B)《春秋》(C)《国语》(D)参考答案:3/23《战国策》(B)9.曹丕最著名的诗歌作品是(A)短歌行(B)燕歌行(C)白马篇(D)洛神赋参考答案:(B)10.《诗经》风诗中最长的作品是(A)《生民》(B)《七月》(C)《氓》(D)《大明》参考答案:(B)11.《战国策》的编定者是(A)刘歆(B)刘勰(C)刘向(D)司马迁4/23参考答案:(C)12.《论语》的体例是(A)对话体(B)语录体(C)专题论文(D)骈文参考答案:(B)13.中国文学史上以模仿著称的辞赋家是(A)扬雄(B)司马相如(C)枚乘(D)东方朔参考答案:(A)14.5/23有“叙事之最”之称的著作是(A)《左传》(B)《春秋》(C)《国语》(D)《战国策》参考答案:(A)15.永明体的代表诗人是(A)谢(B)沈约(C)谢灵运(D)何逊参考答案:(A)16.棘刺母猴的故事出自一书。

(A)《尚书》(B)《孟子》(C)《庄子》(D)参考答案:(D)6/23《韩非子》17.《楚辞》一书的编录者是(A)宋玉(B)王逸(C)刘向(D)班固参考答案:(C)18.《诗经》的句式以为主。

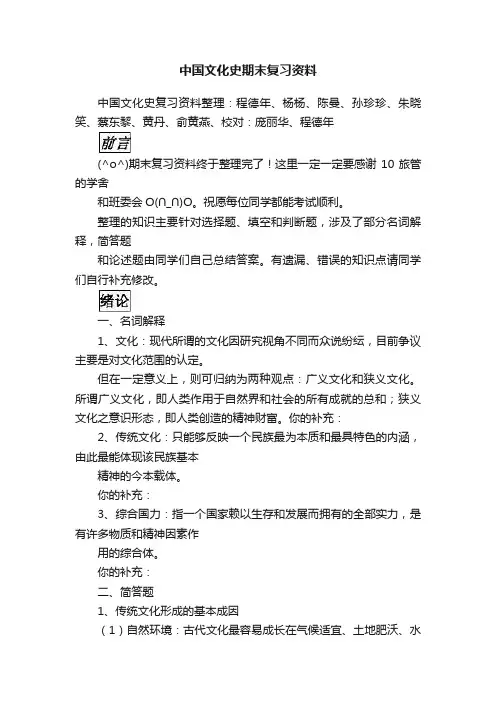

中国文化史期末复习资料

中国文化史期末复习资料中国文化史复习资料整理:程德年、杨杨、陈曼、孙珍珍、朱晓笑、蔡东黎、黄丹、俞黄燕、校对:庞丽华、程德年(^o^)期末复习资料终于整理完了!这里一定一定要感谢10旅管的学舍和班委会O(∩_∩)O。

祝愿每位同学都能考试顺利。

整理的知识主要针对选择题、填空和判断题,涉及了部分名词解释,简答题和论述题由同学们自己总结答案。

有遗漏、错误的知识点请同学们自行补充修改。

一、名词解释1、文化:现代所谓的文化因研究视角不同而众说纷纭,目前争议主要是对文化范围的认定。

但在一定意义上,则可归纳为两种观点:广义文化和狭义文化。

所谓广义文化,即人类作用于自然界和社会的所有成就的总和;狭义文化之意识形态,即人类创造的精神财富。

你的补充:2、传统文化:只能够反映一个民族最为本质和最具特色的内涵,由此最能体现该民族基本精神的今本载体。

你的补充:3、综合国力:指一个国家赖以生存和发展而拥有的全部实力,是有许多物质和精神因素作用的综合体。

你的补充:二、简答题1、传统文化形成的基本成因(1)自然环境:古代文化最容易成长在气候适宜、土地肥沃、水力资源丰富、有天然屏障保卫的自然环境中。

①适宜的温带气候②波澜壮阔的大河——黄河是中国文化最早的发祥地③封闭式大陆——万里长城、故宫、四合院是这一特征的形象注释你的补充:(2)社会环境①农业自然经济——起决定作用的是农业经济②家族宗法制度③政治大一统你的补充:(3)外来文化①第一次是西域文化的输入——波斯葡萄、大宛石榴、大约是毛织品、伊斯兰教②第二次是南亚次大陆文化的输入——印度佛教文化③第三次西洋文化的输入三次外来文化输入形成中国文化的包容性,能吸收外来文化来扩大本土文化内涵你的补充:2、传统文化的重要特点(1)崇尚伦理道德的人际关系——五伦:君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友(2)重视政务的价值取向(3)推崇入世的处世哲学——修身、齐家、治国、平天下(4)强调统一的政治理念(5)光宗耀祖的功名思想3、学习传统文化的现实意义——自己总结第一节汉字的起源与发展一、汉字的起源1、汉字的起源:战国晚期《吕氏春秋》《韩非子》有“仓颉作书”的记载,还有两种传说:“绳结说”,“八卦说”。

中国文化复习要点(答案).doc

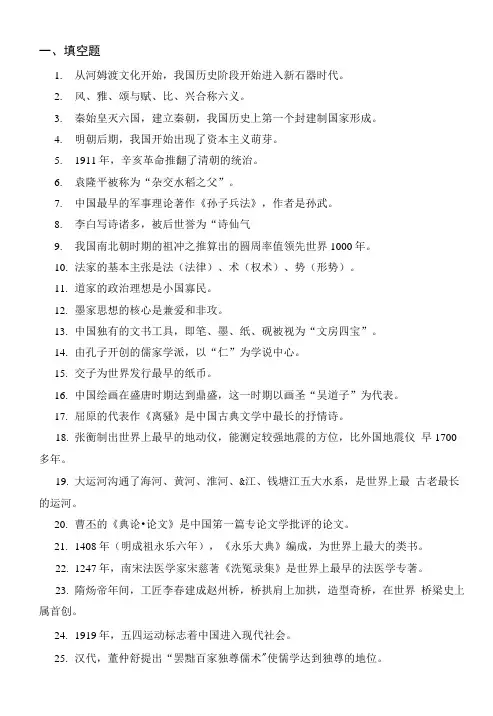

一、填空题1.从河姆渡文化开始,我国历史阶段开始进入新石器时代。

2.风、雅、颂与赋、比、兴合称六义。

3.秦始皇灭六国,建立秦朝,我国历史上第一个封建制国家形成。

4.明朝后期,我国开始出现了资本主义萌芽。

5.1911年,辛亥革命推翻了清朝的统治。

6.袁隆平被称为“杂交水稻之父”。

7.中国最早的军事理论著作《孙子兵法》,作者是孙武。

8.李白写诗诸多,被后世誉为“诗仙气9.我国南北朝时期的祖冲之推算出的圆周率值领先世界1000年。

10.法家的基本主张是法(法律)、术(权术)、势(形势)。

11.道家的政治理想是小国寡民。

12.墨家思想的核心是兼爱和非攻。

13.中国独有的文书工具,即笔、墨、纸、砚被视为“文房四宝”。

14.由孔子开创的儒家学派,以“仁”为学说中心。

15.交子为世界发行最早的纸币。

16.中国绘画在盛唐时期达到鼎盛,这一时期以画圣“吴道子”为代表。

17.屈原的代表作《离骚》是中国古典文学中最长的抒情诗。

18.张衡制出世界上最早的地动仪,能测定较强地震的方位,比外国地震仪早1700多年。

19.大运河沟通了海河、黄河、淮河、&江、钱塘江五大水系,是世界上最古老最长的运河。

20.曹丕的《典论•论文》是中国笫一篇专论文学批评的论文。

21.1408年(明成祖永乐六年),《永乐大典》编成,为世界上最大的类书。

22.1247年,南宋法医学家宋慈著《洗冤录集》是世界上最早的法医学专著。

23.隋炀帝年间,工匠李春建成赵州桥,桥拱肩上加拱,造型奇桥,在世界桥梁史上属首创。

24.1919年,五四运动标志着中国进入现代社会。

25.汉代,董仲舒提出“罢黜百家独尊儒术"使儒学达到独尊的地位。

26.元曲四大家:关汉卿、马致远、王实甫、白朴。

27.1921年7月23日,中国共产党第一次全国人民代表大会在上海召开。

28.四大名著是西游记、红楼梦、三国演义、水浒传。

29.书法家王羲之善正、行,字势强雄多变,被后世誉为“书圣”。

2016年12 月中南大学中国古代文化经典选读(专科)答案

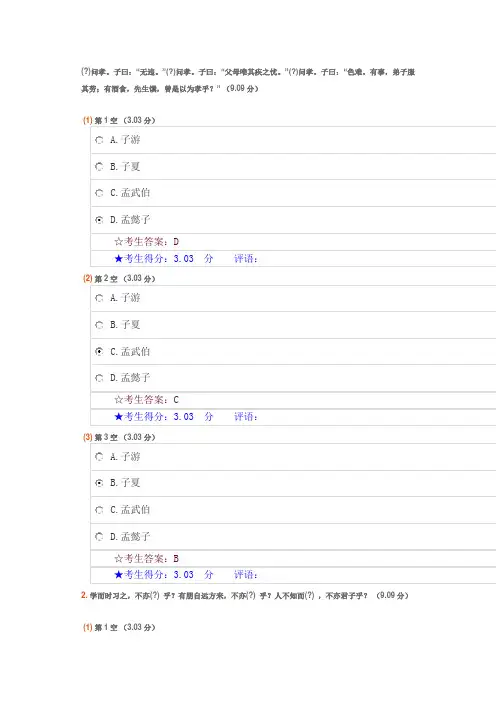

(?)问孝。

子曰:“无违。

”(?)问孝。

子曰:“父母唯其疾之忧。

”(?)问孝。

子曰:“色难。

有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”(9.09分)

2. 学而时习之,不亦(?) 乎?有朋自远方来,不亦(?) 乎?人不知而(?) ,不亦君子乎?(9.09分)

(1) 第1空(3.03分)

3. 《论语》是(?)的弟子以及他的(?)编的一本记录孔子和他的(?)言行的书。

(9.09分)

4. 曾子曰:“慎(?),追(?),民(?)归厚矣。

”(9.09分)

5. 以公元前(?)年左右为中心——在公元前(?)年至公元前(?)年之间——时至今日我们仍然赖以生存的人类精神的基础,同时又独立地在中国、印度、波斯、巴勒斯坦、希腊出现。

(9.09分)

(2) 第2空(3.03分)

6. 吾十(?)五而志于学。

兴于(?),立于(?),成于乐。

(9.09分)

7. 子曰:“道之以(?),齐之以(?),民免而无耻;道之以德,齐之以(?),有耻且格。

”(9.09分)

8. 四十而不(?),五十而知天(?)。

加而数年,五十以学(?),可以无大过矣。

(9.09分)

9. 孔子(?)季氏:“八佾舞于庭,是(?)也,孰(?)也!”(9.09分)

10. 六十而(?),七十而(?)。

广博易良,(?)教也。

(9.09分)

11. 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,(?) ;不好犯上,而好作乱者,(?) 。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本(?) !”(9.09分)

()。

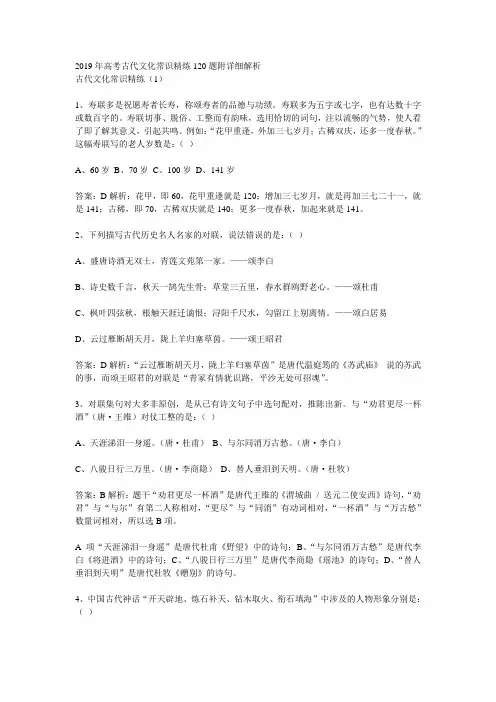

2019年高考古代文化常识精炼120题附详细解析

2019年高考古代文化常识精炼120题附详细解析古代文化常识精练(1)1、寿联多是祝愿寿者长寿,称颂寿者的品德与功绩。

寿联多为五字或七字,也有达数十字或数百字的。

寿联切事、脱俗、工整而有韵味,选用恰切的词句,注以流畅的气势,使人看了即了解其意义,引起共鸣。

例如:“花甲重逢,外加三七岁月;古稀双庆,还多一度春秋。

”这幅寿联写的老人岁数是:()A、60岁B、70岁C、100岁D、141岁答案:D解析:花甲,即60,花甲重逢就是120;增加三七岁月,就是再加三七二十一,就是141;古稀,即70,古稀双庆就是140;更多一度春秋,加起来就是141。

2、下列描写古代历史名人名家的对联,说法错误的是:()A、盛唐诗酒无双士,青莲文苑第一家。

——颂李白B、诗史数千言,秋天一鹄先生骨;草堂三五里,春水群鸥野老心。

——颂杜甫C、枫叶四弦秋,棖触天涯迁谪恨;浔阳千尺水,勾留江上别离情。

——颂白居易D、云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵。

——颂王昭君答案:D解析:“云过雁断胡天月,陇上羊归塞草茵”是唐代温庭筠的《苏武庙》说的苏武的事,而颂王昭君的对联是“青冢有情犹识路,平沙无处可招魂”。

3、对联集句对大多非原创,是从已有诗文句子中选句配对,推陈出新。

与“劝君更尽一杯酒”(唐·王维)对仗工整的是:()A、天涯涕泪一身遥。

(唐·杜甫)B、与尔同消万古愁。

(唐·李白)C、八骏日行三万里。

(唐·李商隐)D、替人垂泪到天明。

(唐·杜牧)答案:B解析:题干“劝君更尽一杯酒”是唐代王维的《渭城曲/ 送元二使安西》诗句,“劝君”与“与尔”有第二人称相对,“更尽”与“同消”有动词相对,“一杯酒”与“万古愁”数量词相对,所以选B项。

A项“天涯涕泪一身遥”是唐代杜甫《野望》中的诗句;B、“与尔同消万古愁”是唐代李白《将进酒》中的诗句;C、“八骏日行三万里”是唐代李商隐《瑶池》的诗句;D、“替人垂泪到天明”是唐代杜牧《赠别》的诗句。

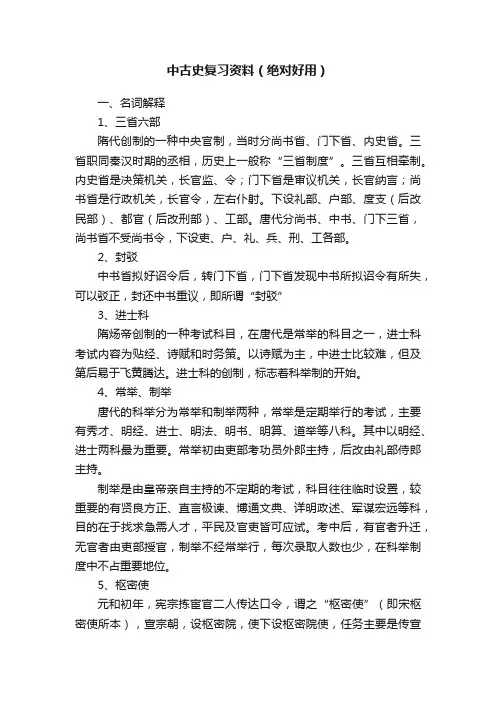

中古史复习资料(绝对好用)

中古史复习资料(绝对好用)一、名词解释1、三省六部隋代创制的一种中央官制,当时分尚书省、门下省、内史省。

三省职同秦汉时期的丞相,历史上一般称“三省制度”。

三省互相牵制。

内史省是决策机关,长官监、令;门下省是审议机关,长官纳言;尚书省是行政机关,长官令,左右仆射。

下设礼部、户部、度支(后改民部)、都官(后改刑部)、工部。

唐代分尚书、中书、门下三省,尚书省不受尚书令,下设吏、户、礼、兵、刑、工各部。

2、封驳中书省拟好诏令后,转门下省,门下省发现中书所拟诏令有所失,可以驳正,封还中书重议,即所谓“封驳”3、进士科隋炀帝创制的一种考试科目,在唐代是常举的科目之一,进士科考试内容为贴经、诗赋和时务策。

以诗赋为主,中进士比较难,但及第后易于飞黄腾达。

进士科的创制,标志着科举制的开始。

4、常举、制举唐代的科举分为常举和制举两种,常举是定期举行的考试,主要有秀才、明经、进士、明法、明书、明算、道举等八科。

其中以明经、进士两科最为重要。

常举初由吏部考功员外郎主持,后改由礼部侍郎主持。

制举是由皇帝亲自主持的不定期的考试,科目往往临时设置,较重要的有贤良方正、直言极谏、博通文典、详明政述、军谋宏远等科,目的在于找求急需人才,平民及官吏皆可应试。

考中后,有官者升迁,无官者由吏部授官,制举不经常举行,每次录取人数也少,在科举制度中不占重要地位。

5、枢密使元和初年,宪宗拣宦官二人传达口令,谓之“枢密使”(即宋枢密使所本),宣宗朝,设枢密院,使下设枢密院使,任务主要是传宣诏令,常受外朝表录。

6、户税、地税户税是按资产的多寡分下户为九等,按户等税钱,大历四年,代宗下敕对户税征收做了改定,现任官亦得纳税,这种户税税钱,以后和租庸调中的庸调合并成钱(帛)这一特色,实际上仍然是折征绫绢杂税等。

地税是唐初的义仓税发展而来的,规定自王公以下皆亩税二升,而后不断增加,并开始一年两征,随着地税额的增加,唐政府的收入越来越多,这里的地税和租庸调中的租合并成两税中斛斗的一大特色。

2019年中国传统文化复习资料.doc

中国古代哲学的三个主题中国古代政治哲学有三个主题,即“天民合一”、“天德合一”和“天礼合一”1.注重“德”在政治领导上的作用在中国,从西周至春秋时代,并没有出现以“正义”为中心的讨论,而是提出了一些特有的论述,如天和民、天和礼、天和德的关系等。

这些虽然还未形成为政治哲学的体系,但无疑已经是具有政治哲学意义的论述和命题;这些论述和命题构成了儒家古典政治哲学的背景和前提,和古希腊前期政治哲学形成了对照,对后世中国政治哲学的发展产生了深远的影响。

2.天民合一民之所欲,天必从之。

在古代政治哲学中,围绕统治与服从的问题,为了保持统治,始终注重君民关系。

如果说君臣关系的问题属于怎样统治,那么君民的关系问题就不仅是怎样统治的问题,而是关涉政治的终极合法性问题。

所谓“天民合一”的观点,认为任何君主或王朝的统治合法性来自天命,而天命以民意为其实质内涵3.天德合一“天德合一”是中国古代政治哲学的又一重要主题。

“天德合一”的思想以“皇天无亲,惟德是辅”为代表,指天以德为其意志,天对人世的眷顾和影响完全以“德”为转移。

孔子后来说“为政以德”,把西周以来中国古代政治传统以更为明确的形式表达了出来,即道德和德性成为政治的基点。

在前孔子时代,这种把道德置于政治中心的立场是借助“天”的权威加以实现的,而天的权威又是被“德”所规定了的。

4.天礼合一“天礼合一”的思想,体现为“夫礼,天之经也,地之义也,民之行也。

”按照这种看法,人世社会的秩序与原则“礼”来自更广大的自然(天地),合乎自然界的本性和秩序,其所以如此,是因为人所制定的“礼”是模仿、依照天地及五行六气的结构属性而形成的。

这一事实显然意味着,人的社会世界是广大自然世界的一部分,是受天地阴阳五行六气的普遍法则所支配或制约的,人应当自觉仿照自然世界的本性和节律制定制度和原则来生活。

天地四时五行所代表的自然的法则是更高的、更普遍的,支配一切的,这种古希腊后期称为自然法的普遍法则,在中国古代称为“天地之经”,亦称“天道”,人世间的政治规范、伦理原则和行为必须与之相一致,符合天之经、地之义。

中国文化史复习资料[1].doc

绪一、文化的定义有三种:1.是广义指人类在社会实践过程中所获得的物质精神的生产能力和创造的物质、精神财富的总和;狭义指精神生产能力和精神产品2.是泛指一般知识3.是中国古代封建王朝所施的文治和教化的总称文化广义上大体分为主文化和亚文化两类,主文化又分为物质文化和精神文化,亚文化分为制度文化和行为文化。

二、文化的特性:阶级性、时代性、继承性、民族性、地域性这五个基本特征。

三、中国文化史的主要任务:1.阐述中国文化艺术的发展演变过程,揭示其发展规律2.对中国历史上出现的各种文化艺术人物及其著述作出恰如其分的评价3.整理文化古籍4.发掘传统文化的现代价值,弘扬民族精神和优秀民族文化传统5.认识国情,承继传统,务实创新第一章一、中国自然和历史地理环境对中国文化的总体影响:1.为中华民族的生息繁衍提供了充分的物质条件2.形成了中华民族天人合一和人与天地参的文化观念3.促成了中国以农耕文化为主体的多元文化格局4.形成了中国文化的封闭性5.形成一方区域文化,从而造就了中国文化的丰富性和多样性二、中国农业自然经济环境对中国文化的影响:a.强化了中国人重土、思乡的情感,形成了封闭、保守、不思开拓进取的文化心态b.培养了中国人吃苦耐劳、勤奋努力的精神c.造就了中国人的务实精神和民本主义传统d.形成了中国人“天人合一”的文化观念和精神三、广义文化分类:物质文化、精神文化、主文化、亚文化。

第二章一、《周易》是什么?是一部以占卜为形式,以符号文字表示上古朴素科学思想和文化精神的奇书。

二《周易》的基本文化观念和精神:1.一是刚健有为的人生观2.二是法象天地、厚德载物的崇德观3.三是太极两仪的宇宙生成观4.四是穷变通久、物极必反的辩证发展观5.五是统合直观或辩证直觉的思维方式三、早期阴阳五行学说对中国文化的影响:1.在科技上,中国古代比较发达的科学技术几乎都渗透着阴阳五行学说2.在社会历史观上,形成了五德终始历史循环论3.在政治伦理上,形成了尊阳卑阴观念4.在哲学上,形成了几乎整个中国古代哲学的阴阳五行概念和辩证直觉的思维方式5.消极影响,在神秘化过程中形成了汉代谶纬神学和董仲舒的天人感应说第三章一、早期道家学说的主要内容及其评价:1. 自然无为的老子学说a以“道”为本的自然主义世界观;b无为而治的政治观;c去理取道的伦理观;d回归原始的社会历史观;e冥想直觉的认识论;f有无相生的辩证法;g大音希声、大象无形的审美观评价:老子是中国古代最早的哲学大师和智慧大师,《道德经》上承远古文化,下启百代私学,集上古文化之精华,开中国学术思想之先河,对中国文化影响深远。

中国古代历史要籍选读期末复习整理

中国古代历史要籍选读期末复习整理一、史部文献1)史部作为中国传统目录学中的一个分类,主要著录史学及其相关著作。

2)东汉班固《汉书<艺文志>》中把天下图书分为六大类,史学类文献还没有专门著录的大类,而是归入“六艺略”中的“春秋”类。

3)西晋开始以甲、乙、丙、丁四部分类著录图书,其中丙部著录史书。

4)《隋书<经籍志>》正式确立了“史部”的名称。

并且依据此前的“七录”分为十三个类别。

5)仅据《四库全书总目》和《清史稿<艺文志>》著录的史部图书进行粗略统计,至清末,史部图书约有三千九百部,八万多卷。

(一)纪传体1)史记与纪传体西汉司马迁著史记,在已有史书体例的基础上加以发挥和创新,开创了“纪传体”这一史书体例。

此后在中国长时期里,这一体裁成为官方编定史书的主流。

在《隋书<经籍志>》“史部”的“正史”类中,即著录这一史书。

后世经过官方组织编撰并认可的纪传体史书亦称为“正史”。

2)纪传体的特点在体例上以纪、传为主体,并辅以表、志等,各部分各有侧重,又互相补充。

这种题材是以帝王为中心,以人物为主体来记载历史的。

3)史记司马迁等撰。

是一部贯穿古今的通史,从传说中的黄帝开始,一直写到汉武帝元狩元年(前122年),叙述了我国三千年左右的历史。

全书有本纪十二篇,表十篇,书八篇,世家三十篇,列传七十篇,共一百三十篇。

4)司马迁字子长,西汉史学家。

曾跟着儒学大师董仲舒、孔安国学习《公羊春秋》、《古文尚书》。

继其父任太史令,后遭李陵之祸而被腐刑。

5)史记会注考证《史记》在东汉时就有学者为它作注,后来比较有名的是南朝裴骃的集解和唐代司马贞的索隐、张守节的正义,是为“三家注”。

南朝裴骃《史记集解》唐代司马贞《史记索隐》张守节《史记正义》现代日本学者龙川龟太郎《史记会注考证》,搜集众家之说,有时也附以己意,此外还收录了一些据他称在中国已经遗失而在日本古本还保留下来的《史记正义》的佚文。

2016中南大学 中国古典文化经典选读 考试答案

1. 学而时习之,不亦(?) 乎?有朋自远方来,不亦(?) 乎?人不知而(?) ,不亦君子乎? (9.09分)

(1) 第1空 (3.03分) A.乐 B.说 C.不愠 D.悦

☆考生答案:B

★考生得分:3.03 分 评语: (2) 第2空 (3.03分) A.乐 B.说 C.不愠 D.悦

(1) 第1空 (3.03分) A.有 B.又 C.诗 D.礼

☆考生答案:A

★考生得分:3.03 分 评语: (2) 第2空 (3.03分) A.有 B.又 C.诗 D.礼

☆考生答案:C

★考生得分:3.03 分 评语: (3) 第3空 (3.03分) A.有 B.又 C.诗 D.礼

☆考生答案:D

★考生得分:3.03 分 评语: 4. 曾子曰:“慎(?),追(?),民(?)归厚矣。” (9.09分)

☆考生答案:B

★考生得分:3.03 分 评语: 11. 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,(?) ;不好犯上,而好作乱者,(?) 。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其 为仁之本(?) !” (9.09分)

(1) 第1空 (3.03分) A.未之有也 B.鲜矣 C.与 D.欤

☆考生答案:B

★考生得分:3.03 分 评语:

☆考生答案:B

★考生得分:3.03 分 评语: 9. 四十而不(?),五十而知天(?)。加而数年,五十以学(?),可以无大过矣。 (9.09分)

(1) 第1空 (3.03分) A.命 B.惑 C.《易》 D.《春秋》

☆考生答案:B

★考生得分:3.03 分 评语: (2) 第2空 (3.03分) A.命 B.惑 C.《易》 D.《春秋》

☆考生答案:A

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国古代文化经典选读(专)复习题及答案

1. (?)问孝。

子曰:“无违。

”(?)问孝。

子曰:“父母唯其疾之忧。

”(?)问孝。

子曰:“色难。

有事,弟子服其劳;有酒食,先生馔,曾是以为孝乎?”

(1) D.孟懿子 (2) C.孟武伯 (3) B.子夏

2. 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,(?) ;不好犯上,而好作乱者,(?) 。

君子务本,本立而道生。

孝弟也者,其为仁之本(?) !”

(1) B.鲜矣 (2)A未之有也 (3)C.与

3. 子曰:“道之以(?),齐之以(?),民免而无耻;道之以德,齐之以(?),有耻且格。

”

(1) C.政 (2) D.刑 (3) A.礼

4. 孔子(?)季氏:“八佾舞于庭,是(?)也,孰(?)也!”

(1) A.谓 (2) C.可忍 (3) D.不可忍

5. 四十而不(?),五十而知天(?)。

加而数年,五十以学(?),可以无大过矣。

(1) B.惑 (2) A.命 (3) C.《易》

6. 六十而(?),七十而(?)。

广博易良,(?)教也。

(1) A.耳顺 (2) C.从心所欲 (3) E.乐

7. 学而时习之,不亦(?) 乎?有朋自远方来,不亦(?) 乎?人不知而(?) ,不亦君子乎?

(1) B.说 (2) A.乐 (3) C.不愠

8. 《论语》是(?)的弟子以及他的(?)编的一本记录孔子和他的(?)言行的书。

(1)A.孔子 (2) C.弟子的弟子 (3) B.弟子

9. 吾十(?)五而志于学。

兴于(?),立于(?),成于乐。

(1) A.有 (2) C.诗 (3) D.礼

10. 以公元前(?)年左右为中心——在公元前(?)年至公元前(?)年之间——时至今日我们仍然赖以生存的人类精神的基础,同时又独立地在中国、印度、波斯、巴勒斯坦、希腊出现。

(1) B.500 (2))A.800 (3) C.200

11. 曾子曰:“慎(?),追(?),民(?)归厚矣。

”

(1) A.终 (2) D.远 (3) B.德。