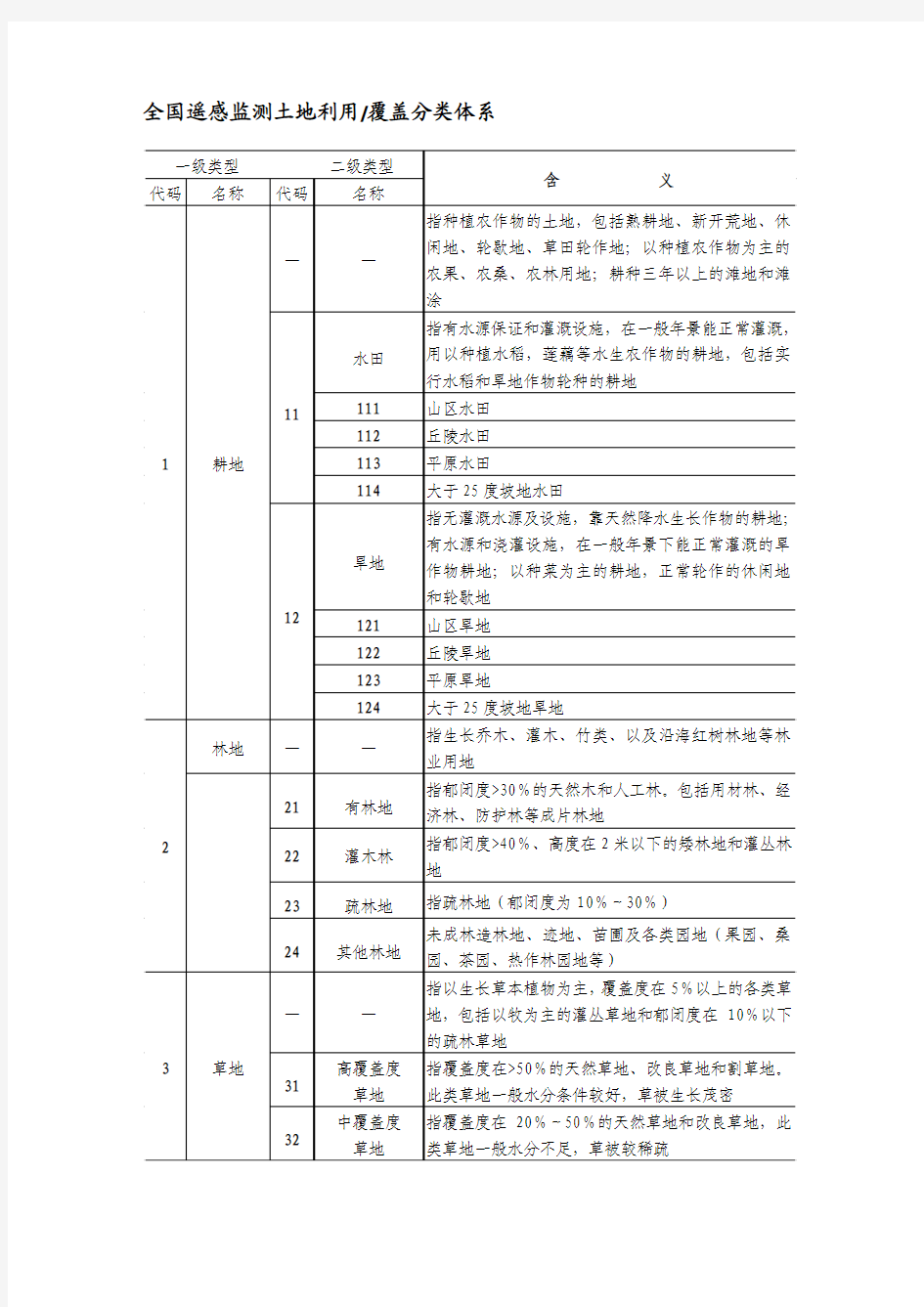

全国遥感监测土地利用覆盖分类体系

全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系

耕地的三级编码为:1山地;2丘陵;3平原;4大于25度的坡地(如“113”为平

原水田)

土地分类国家标准

土地利用现状分类 1.1.概述 土地利用是人类根据自身需要和土地的特性,对土地资源进行的多种形式的利用。土地利用现状是土地资源的自然属性和经济特性的深刻反映。土地利用划分具有如下特点:是在自然、经济和技术条件的综合影响下,经过人类的劳动所形成的产物。 在一定的空间分布上服从社会经济条件,因此,它们在地域分布上不一定连成片。 种类、数量、分布是随着社会经济技术条件的进步而变化的。 1.1.1.土地分类方法 土地分类是国家为掌握土地资源现状、制定土地政策、合理利用土地的重要基础工作之一。土地分类由于目的不同,有着显著的差别,形成不同的土地分类系统。 1.土地自然分类系统: 指主要依据土地的自然属性的相同性和差异性对土地进行分类。一般按地貌、土壤、植被为具体标志进行分类。其目的是揭示土地类型的分异和演替规律,遵循土地构成要素的自然规律,最佳、最有效地挖掘土地生产力。 2.土地评价分类系统: 指主要依据一些评价指标的相同性和差异性对土地进行分类。一般按土地生产力水平、土地质量、土地生产潜力、土地适宜性等为具体标志进行分类。也称为土地的经济特性分类。其分类的主要依据是土地的自然属性和社会经济属性,其目的是为开展土地条件调查和适宜性调查服务,为实现土地资源最佳配置服务。 3.土地综合分类系统: 指主要依据土地的自然特性和社会经济特性、管理特性及其他因素对土地进行综合分类。土地利用分类是土地综合分类主要形式。土地利用分类一般按土地利用现状的土地覆盖特征、土地利用方式、土地用途、土地经营特点、土地利用效果等为具体标志进行分类。其目的是了解土地利用现状,反映国家各项管理措施的执行情况和效果,为国家和地区宏观管理和调控服务。 在这三种分类中,土地利用分类即土地综合分类是在土地资源管理中应用最广、全覆盖的基础分类。掌握土地利用现状是国家制定国民经济计划和有关政策,发挥土地资源在经济社会发展中的宏观调控作用,加强土地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地的重要基础。 1.1. 2.国内外土地利用分类 国外土地分类工作至今约有半个多世纪的历史,到二十世纪六十年代和七十年代就出现了各种土地分类系统。国外土地利用分类多数以土地利用现状作为分类依据,具体到各国又有差异,如美国主要以土地功能作为分类的主要依据,英国和德国以土地覆盖(是否开发用于建设用地)作为分类依据,俄罗斯、乌克兰和日本以土地用途作为分类的主要依据,印度则以土地覆盖情况(自然属性)作为划分利用分类的依据。 国内土地分类研究起步较迟,而且主要工作是在解放以后。国内土地利用分类依据与国外基本相同,也是以土地利用现状作为分类依据,如土地利用现状调查(详查)采用的土地利用现状分类以土地用途、经营特点、利用方式和覆盖特征为分类依据,城镇地籍调查采用的城镇土地分类以土地用途为分类依据,中科院中国土地利用分类以利用方式和土地覆盖为分类依据。 虽然国内外土地利用分类依据基本相同,但由于国情差异,在具体划分的类型上却不尽相同,如我国是农业大国,人多地少,因此对农用地的分类较细,而国外则相对较粗。

土地利用分类系统标准

土地利用分类系统标准 土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。 土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。 一,我国主要采用三种土地分类系统 1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类; 2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类; 3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。 我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。 二,土地利用分类系统标准的发展过程 我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。 1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。 1989 年9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定

了《城镇土地分类及含义》。 在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002 年 1 月 1 日起在全国试行。 中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。 1.老八类 全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。其中一级分8 类,二级分46 类。具体分类的名称及含义见表1。 表1 土地利用现状分类及含义(1984年标准) 一级分类二级分类含义 代码名称代 码 名称 1耕地 指种植农作物的土地。包括熟地、新开荒地、休闲地、 轮歇地、草田轮作地;以种植农作物为主间有零星果树、 桑树或其他树木的土地;耕种三年以上的滩地和海涂。 耕地中包括南方宽小于1.0m,北方宽小于2.0m的沟、 渠、路和田埂。 11灌溉水田 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用 于种植水稻、莲藕、席地等水生作物的耕地,包括灌溉 的水旱轮作地。 12望天田 指无浇灌工程设施,主要依靠天然降雨,用以种植水稻、 莲藕、席草等水生作物的耕地,包括灌溉的水旱轮作地。13水浇地指水田、菜地以外,有水源保证和固定灌溉设施,在一

2007土地利用分类体系

附件: 土地利用现状分类 表A1 土地利用现状分类 一级类二级类 含义 编码名称编码名称 01 耕地指种植农作物的土地,包括熟地,新开发、复垦、整理地,休 闲地(含轮歇地、轮作地);以种植农作物(含蔬菜)为主, 间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收 获一季的已垦滩地和海涂。耕地中包括南方宽度<1.0米、 北方宽度<2.0米固定的沟、渠、路和地坎(埂);临时种植 药材、草皮、花卉、苗木等的耕地,以及其他临时改变用途 的耕地。 指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。包括实行水生、011 水田 旱生农作物轮种的耕地。 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱012 水浇地 生农作物的耕地。包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地。 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括013 旱地 没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。 02 园地指种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年 生木本和草本作物,覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株 数70%的土地。包括用于育苗的土地。 021 果园指种植果树的园地。 022 茶园指种植茶树的园地。 指种植桑树、橡胶、可可、咖啡、油棕、胡椒、药材等其他023 其它园地 多年生作物的园地。 03 林地指生长乔木、竹类、灌木的土地,及沿海生长红树林的土地。 包括迹地,不包括居民点内部的绿化林木用地,铁路、公路 征地范围内的林木,以及河流、沟渠的护堤林。 031 有林地指树木郁闭度≥0.2的乔木林地,包括红树林地和竹林地。 032 灌木林地指灌木覆盖度≥40%的林地。 包括疏林地(指树木郁闭度≥0.1、<0.2的林地)、未成林033 其它林地 地、迹地、苗圃等林地。 04 草地指生长草本植物为主的土地。 041 天然牧草地指以天然草本植物为主,用于放牧或割草的草地。 042 人工牧草地指人工种植牧草的草地。 指树木郁闭度<0.1,表层为土质,生长草本植物为主,不用043 其它草地 于畜牧业的草地。

土地利用分类系统实用标准84、89、02、07各版(全)

《土地利用分类系统标准》 土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。 土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。 一,我国主要采用三种土地分类系统 1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类; 2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类; 3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。 我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。 二,土地利用分类系统标准的发展过程 我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。 1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。 1989 年9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。 在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002 年1

月1 日起在全国试行。 中华人民国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。 1.老八类 全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。其中一级分8 类,二级分46 类。具体分类的名称及含义见表1。 表1 土地利用现状分类及含义(1984年标准)

土地利用规划分类

土地规划用途分类及含义一级类二级类三级类含义指直接用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地及其他农用地。 指种植农作物的土地,包括熟地、新开发复垦整理地、休闲地、轮歇地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。 耕地中还包括南方宽< 1.0m,北方宽< 2.0m的沟、渠、路和田埂。 耕地水田指用于种植水稻、莲藕等水生农作物的耕地。 包括实行水生、旱生农作物轮种的耕地。 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,种植旱生农作物的耕地。 包括种植蔬菜等的非工厂化的大棚用地。 指无灌溉设施,主要靠天然降水种植旱生农作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地指种植以采集果、叶、根茎等为主的集约经营的多年生木本和水浇地旱地农用地园地草本作物(含其苗圃),覆盖度大于50%或每亩有收益的株数达到合理株数70%的土地。 林地牧草地设施农用地指生长乔木、竹类、灌木、沿海红树林的土地。 不包括居民点内绿化用地,以及铁路、公路、河流、沟渠的护路、护岸林。 指生长草本植物为主,用于畜牧业的土地。 指上述耕地、园地、林地、牧草地以外的农用地。

指直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属用地,农村宅基地以外的晾晒场等农业设施用地。 指公路用地以外的南方宽度≥ 1.0米、北方宽度≥ 2.0米的村间、田间道路(含机耕道)。 指人工开挖或天然形成的蓄水量<10万立方米的坑塘常水位岸线所围成的水面。 指农民、农民集体或其他农业企业等自建或联建的农田排灌沟渠及其相应附属设施用地。 主要指耕地中南方宽度≥ 1.0米、北方宽度≥ 2.0米的地坎。 其他农用地农村道路坑塘水面农田水利用地田坎表 A.1(续1)土地规划用途分类及含义一级类二级类城市用地城乡建设用地三级类含义指建造建筑物、构筑物的土地。 包括居民点用地、独立工矿用地、特殊用地、风景旅游用地、交通用地、水利设施用地等。 指城镇、农村区域已建造建筑物、构筑物的土地。 包括城市、建制镇、农村居民点、采矿用地等。 指城市居民点,以及与城市连片的和区政府、县级市政府所在地镇级辖区内的商服、住宅、工业、仓储、机关、学校等单位用地。 指建制镇居民点,以及辖区内的商服、住宅、工业、仓储、学校等企事业单位用地。

全国土地分类-三大类

全国土地分类 一级类 二级类 三级类 含 义 编 号 三大类 名 称 编 号 名称 编 号 名 称 1 农 用 地 11 耕 地 指直接用于农业生产的土地,包括耕地、园地、林地、牧草地及其他农用地。 指种植农作物的土地,包括熟地、新开发复垦整理地、休闲地、轮歇 地、草田轮作地;以种植农作物为主,间有零星果树、桑树或其他树木的土地;平均每年能保证收获一季的已垦滩地和海涂。耕地中还包括南方宽<1.0米,北方宽<2.0米的沟、渠、路和田埂。 111 灌溉水田 指有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉,用于种植水生作 物的耕地,包括灌溉的水旱轮作地。 112 望天田 指无灌溉设施,主要依靠天然降雨,用于种植水生作物的耕地,包括 无灌溉设施的水旱轮作地。 113 水浇地 指水田、菜地以外,有水源保证和灌溉设施,在一般年景能正常灌溉的耕地。 114 旱 地 指无灌溉设施,靠天然降水种植旱作物的耕地,包括没有灌溉设施,仅靠引洪淤灌的耕地。 115 菜 地 指常年种植蔬菜为主的耕地,包括大棚用地。 12 园 地 指种植以采集果、叶、根茎等为主的集约经营多年生木本和草本作物 (含其苗圃),覆盖度大于50%或每亩有收益的株数达到合理株数70%的土地。 121 果 园 指种植果树的园地。 121K 可调整果园 指由耕地改为果园,但耕作层未被破坏的土地。* 122 桑 园 指种植桑树的园地。 122K 可调整桑园 指由耕地改为桑园,但耕作层未被破坏的土地。* 123 茶 园 指种植茶树的园地。 123K 可调整茶园 指由耕地改为茶园,但耕作层未被破坏的土地。* 124 橡胶园 指种植橡胶的园地。 124K 可调整咖啡园 指由耕地改为橡胶园,但耕作层未被破坏的土地。* 125 其他园地 指种植可可、咖啡、油棕、胡椒、花卉、药材等其他多年生作物的园地。

土地利用现状分类和编码

《土地利用现状分类》国家标准采用一级、二级两个层次的分类体系,共分12个一级类、56个二级类。其中一级类包括:耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。

土地用途分区

土地用途分区主要是作为土地利用总体规划的一项规划内容而存在,是在土地用途管制制度下派生出的分区,将区域土地资源根据用途管制需要、经济社会发展客观要求和管理目标,划分出不同空间区域,并制定各区域土地用途管制规则,通过用途变更许可制度,实现对土地用途的管制。当前,我国的土地用途分区主要应用于县、乡级土地利用总体规划,一般分为基本农田保护区、耕地开垦区、一般耕地区、林业用地区、牧业用地区、城镇建设用地区、村镇建设用地区、独立工矿用地区、风景旅游用地区、自然和人文景观保护区以及其他用地区等。 土地利用分区 发表时间:2011/8/2 11:33:26 作者:来源:浏览:1530 【土地用途分区类型】 根据东兴市土地利用现状、土地适宜性和规划需要,将全市土地划分为城镇建设用地区、农村居民点用地区、采矿与独立建设用地区、基本农田保护区、一般农业用地区、林牧综合用地区、风景名胜和自然人文景观保护区等七类土地用途区,并明确各类分区土地主导用途和管制规则。 【城镇建设用地区】 1、规模范围 城镇建设用地区面积2918.6公顷,占全市土地总面积的5.32%,包括东兴中心城区、江平镇区、马路镇区和国有火光农场场部的现状城镇建设用地、规划新增城镇建设用地。 2、土地主导用途 该区是为城镇建设发展需要划定的土地用途区,区内土地主要用于城市、城镇和依托城镇的各类工业园区的建设。 3、土地利用管制规则

土地利用现状分类标准

土地利用现状分类 1范围 本标准规定了上地利用的类型、含义。 本标准还适用于土地地调查、规划、评价、统计、登记及信息化管理等工作。 在使用本标准时,也可根据需要,在本分类基础上续分土地利用类型。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可适用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版适用本标准。 GB/T19231 土地基本术语 3术语 下列术语适用于本标准。 3.1 覆盖度(盖度) cover degree 指一定面积上植被垂直投影面积占总面积的百分比。 3.2 郁闭度 canopy density 指林冠(树木的枝叶部分称为树冠)垂直投影面积与林地面积之比值。 4总则 4.1为实施全国土地和城乡地政统一管理,科学划分土地利用类

型,明确土地利用各类型含义,统一土地调查、统计分类标准,合理规划、利用土地,制定本标准。 4.2维护土地利用分类的科学性、实用性、开放性和继承性,满足制定国民经济计划、社会经济宏观调控以及国土资源管理的需要。 4.3主要依据土地的用途、经营特点、利用方式和覆盖特征等因素,对土地利用类型进归纳、划分。反映土地利用的基本现状,但不以此划分部门管理范围。 5编码方法 5.1土地利用现状分类采用一级、二级两个层次的分类体系,共分12个一级类、57个二级类。 5.2土地利用现状分类采用数字编码,一级采用二位阿拉伯数字编码,二级采用一位阿拉伯数数字编码,从左到右依次代表一、二级。 6土地利用现状分类和编码 土地利用现状分类和编码见表1。

二调《土地利用现状分类》国家标准

----------- 时磊Sr彳…---- ---- 《土地利用现状分类》国家标准 第二次全国土地调查土地分类(新12类) 2007年8月5日,《土地利用分类》国家标准开始颁布执行,第二次全国土地调查将直接采用《土地利用分类》国家标准。 《土地利用现状分类》国家标准采用一级、二级两个层次的分类体系,共分 12个一级类、56个二级类。其中一级类包括:耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他土地。 土地利用分类的地类编码和含义见表1-1 : 表1.1第二次全国土地调查分类和编码

06 丄矿 仓 储用 地 指主要用于工业生产、物资存放场所的土地。 061 工业用地 指工业生产及直接为工业生产服务的附属设 施用地。 062 米矿用地 指采矿、采石、采砂(沙)场,盐田,砖瓦窑 等地面生产用地及尾矿堆放地。 063 仓储用地 指用于物资储备、中转的场所用地。 07 住宅 用地 指主要用于人们生活居住的房基地及其附属 设施的土地。 071 城镇住宅 用地 指城镇用于生活居住的各类房屋用地及其附 属设施用地。包括普通住宅、公寓、别墅等用 地。 072 农村宅基 地 指农村用于生活居住的宅基地。 08 公共 指用于机关团体、新闻出版、科教文卫、风景 名胜、公共设施等的土地。 一级类 二级类 编 码 名称 编码 名称 含义 053 商务金融用 地 指企业、服务业等办公用地,以及经 营性的办公场所用地。包括写字楼、 商业性办公场所、金融活动场所和企 业厂区外独立的办公场所等用地。 054 其它商服用 地 指上述用地以外的其他商业、服务业 用地。包括洗车场、洗染店、废旧物 资回收站、维修网点、照相馆、理发 美容店、洗浴场所等用地。

城市土地利用规划

第五讲城市土地利用规划 提要:城市土地利用规划基本原理 工业仓储用地的规划布局 城市公共设施用地的规划布局 居住用地的规划布局 城市对外交通设施用地的规划布局 城市郊区规划 §1.城市土地利用规划基本原理 ?城市土地利用规划的地位、职能与内容 ?城市规划与城市土地利用规划 城市土地利用规划是城市规划的重要组成部分 广义土地利用:包括道路、市政基础设施用地等的所有城市建设用地 狭义土地利用:除上述设施外的土地,按城市活动类型主要分为:工业(产业)、商务·商业、居住、以及公园绿地四大部分 城市土地利用规划的特点:与以土地所有权为代表的社会制度、社会经济运行模式密切相关。 ?城市土地利用规划的职能 城市外部:通过城市规划区、规划建成区的划定,确定城市的空间发展方向,促进、保障城市建设的有序发展。协调城市建设用地与非城市建设用地的关系。 城市内部:为各种城市活动安排必要的空间(工作、居住、游憩、交通) ?城市土地利用规划的内容 各种城市功能,及其相互关系的空间安排——土地利用规划方案 实施土地利用规划的手段——项目审批,Zoning,城市重点地区开发 ?影响城市土地利用规划的因素 土地利用规划通过规划师、以及当权者的价值判断的已确定,并通过对开发活动的限制和积极建设得以实施。其中影响土地利用决策的因素有: ?经济因素 市场经济环境下,最重要的因素。 土地利用的分布由土地市场中的供给——需求关系所决定(商务商业、工厂、居住)城市发展与具体项目布局预测的学说:土地经济学 从计划经济(并非不考虑经济因素)走向市场经济(切实的压力)的过程 ?社会因素 经济因素并非决定城市土地利用的唯一因素 城市生态学:社会学者将生态学的原理引入城市领域,集中与分散、向心与离心、入侵与迁移等(以多种族社会的美国为主) 社会组织论:构成城市社会的个人以及团体的价值观、行动、及其相互的影响——价值观对土地利用形成的影响(例:旧城改造) 经济因素与社会因素的相互影响(例:居民不愿迁出旧成区的原因) 规划中对社会集团价值观的关注 ?公共利益 城市规划制定者——政府的出发点 公共利益的要素:安全、健康、便利、宜人、经济(对公共而言)

土地利用现状分类土地分类国家标准

土地利用现状分类 .概述 土地利用是人类根据自身需要和土地的特性,对土地资源进行的多种形式的利用。土地利用现状是土地资源的自然属性和经济特性的深刻反映。土地利用划分具有如下特点:是在自然、经济和技术条件的综合影响下,经过人类的劳动所形成的产物。 在一定的空间分布上服从社会经济条件,因此,它们在地域分布上不一定连成片。 种类、数量、分布是随着社会经济技术条件的进步而变化的。 1.1.1.土地分类方法 土地分类是国家为掌握土地资源现状、制定土地政策、合理利用土地的重要基础工作之一。土地分类由于目的不同,有着显着的差别,形成不同的土地分类系统。 1.土地自然分类系统: 指主要依据土地的自然属性的相同性和差异性对土地进行分类。一般按地貌、土壤、植被为具体标志进行分类。其目的是揭示土地类型的分异和演替规律,遵循土地构成要素的自然规律,最佳、最有效地挖掘土地生产力。 2.土地评价分类系统: 指主要依据一些评价指标的相同性和差异性对土地进行分类。一般按土地生产力水平、土地质量、土地生产潜力、土地适宜性等为具体标志进行分类。也称为土地的经济特性分类。其分类的主要依据是土地的自然属性和社会经济属性,其目的是为开展土地条件调查和适宜性调查服务,为实现土地资源最佳配置服务。 3.土地综合分类系统: 指主要依据土地的自然特性和社会经济特性、管理特性及其他因素对土地进行综合分类。土地利用分类是土地综合分类主要形式。土地利用分类一般按土地利用现状的土地覆盖特征、土地利用方式、土地用途、土地经营特点、土地利用效果等为具体标志进行分类。其目的是了解土地利用现状,反映国家各项管理措施的执行情况和效果,为国家和地区宏观管理和调控服务。 在这三种分类中,土地利用分类即土地综合分类是在土地资源管理中应用最广、全覆盖的基础分类。掌握土地利用现状是国家制定国民经济计划和有关政策,发挥土地资源在经济社会发展中的宏观调控作用,加强土地管理,合理利用土地资源,切实保护耕地的重要基础。 1.1. 2.国内外土地利用分类 国外土地分类工作至今约有半个多世纪的历史,到二十世纪六十年代和七十年代就出现了各种土地分类系统。国外土地利用分类多数以土地利用现状作为分类依据,具体到各国又有差异,如美国主要以土地功能作为分类的主要依据,英国和德国以土地覆盖(是否开发用于建设用地)作为分类依据,俄罗斯、乌克兰和日本以土地用途作为分类的主要依据,印度则以土地覆盖情况(自然属性)作为划分利用分类的依据。 国内土地分类研究起步较迟,而且主要工作是在解放以后。国内土地利用分类依据与国外基本相同,也是以土地利用现状作为分类依据,如土地利用现状调查(详查)采用的土地利用现状分类以土地用途、经营特点、利用方式和覆盖特征为分类依据,城镇地籍调查采用的城镇土地分类以土地用途为分类依据,中科院中国土地利用分类以利用方式和土地覆盖为分类依据。 虽然国内外土地利用分类依据基本相同,但由于国情差异,在具体划分的类型上却不尽相同,如我国是农业大国,人多地少,因此对农用地的分类较细,而国外则相对较粗。 1.1.3.制定统一的土地利用分类的重要性 1.土地资源管理的需要: 土地资源是最重要的自然资源之一,是人类生存和生产的基本条件。土地资源是有限的,适合于生活和生产的土地资源则更少。我国有几千年的土地开发利用历史,形成了具有中国特色、

土地利用规划

《土地利用规划》 一、填空题 1、水资源的三要素为水量、水质和水的保证率。 2、根据土地利用总体规划的性质,规划强调自上而下、因地制宜,逐级控制,分为国家、省级、地(市)级、县级和乡(镇)级;土地利用总体规划的作用是,合理配置土地资源。 3、耕地利用单元设计包括两方面的内容,一是耕地利用单元自身要素、田间工程设施的规划设计;二是耕地利用单元内的规划设计。 4、山区土地治理的生物措施是植树造林,工程措施有修梯田、修地坝水坝。 5、土地利用规划的特性说明,由于土地面积的有限性和目标的多维性,规划的方案具有一定的折衷性 ;由于各项因素都是在变化的,规划就具有一定的动态性 . 5、农田总蒸发量,又称植物的需水量,是指植物蒸腾和土壤表面蒸发的总耗水量。 7、县级土地利用总体规划对土地的供需分析包括土地利用现状分析、土地需求预测、土地供给分析和土地供需平衡分析几方面。 8、一定时间内单位面积草地上能够饲养的家畜头数,称为载畜量。要使其合理,必须将放牧强 度控制在草地可承受的范围内。 9、盐土改良的生物措施包括植树造林及种稻改良。 10、土地资源的功能包括:植物生产功能、土地的建设承载功能、土地的生态功能。 11、气温的日变化对植物有机质的积累具有重要意义。 12、按照我国土壤质地分类标准,土壤质地类别分为砂土类、壤土类和黏土类。 13、土地类型的形成,不但受大区域的水热条件的影响,还受地方性地域分异规律的作用。 14、省、自治区、直辖市土地利用总体规划,由省市人民政府土地行政主管部门会同有关部门编制,经同级人民政府审查同意后,报国务院批准。 15、在编制土地利用规划的过程中,应优先安排农用地。 16、土壤是指能够支持植物生长的陆地表面的疏松表层。 17、地表面或其他植被表面,不时地有辐射能收入,也有辐射能支出,这些表面上的辐射能的收支差值,叫做辐射差额或辐射平衡。 18、我国植被、土壤的分布,主要取决于水热条件,遵循自然环境地域分异规律。 19、土地利用总体规划就是根据国民经济和社会发展中长期计划,根据社会所有生产部门的用地需求和土地自身的特性,经过土地适宜性评价,合理统筹协调土地资源在国民经济各部门之间的配置。 20、耕地的规划要考虑“山、水、田、林、路”综合协调,最大限度地开发土地生产力。 21、土地利用规划的特性包括:政策性、整体性、兼容性、折中性、动态性。 22、植物的需水量,系指植物蒸腾和植被下土壤表面蒸发的总耗水量,即农田总蒸发量。 23、土壤肥力的高低不仅取决于土壤中养分的丰缺程度,更大程度上取决于土壤结构性的好坏。 24、规划经由批准后,由同级人民政府组织实施,该级土地管理部门为规划实施主管部门。 25、山地与丘陵的区别在于相对高度的大小,一般相对高差大于500米者为山地。 26、当土壤温度降低到0℃以下时,土壤中水分结成冰,冻结后的土壤称为冻土。 27、平原是负地形,是物质的集聚地,其共同特点是地势平坦,土层深厚,土壤水分条件较好。 28、土地利用总体规划编制过程中,环境影响评价的原则有因地制宜原则、层次性原则、主导性原则。 29、田间工程应包括耕地内部的灌溉、排水沟_、道路、林带等各个基本建设项目及其附属物。 30、规划经批准后,由同级人民政府组织实施,该级土地管理部门为规划实施主管部门。 二、名词解释 1、土地利用规划:是对一定区域内未来土地利用超前性的计划和安排,是依据区域社会经济发展和土地的自然历史特性在时空上进行土地资源分配和组织土地利用的综合经济技术措施。 2、土地复垦:是指对在生产建设过程中,因挖损、塌陷、压占等造成破坏的土地,采取整治措施,使其恢复到可利用状态的活动。

全国遥感监测土地利用覆盖分类体系

全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系

耕地的三级编码为:1山地;2丘陵;3平原;4大于25度的坡地(如“113”为 平原水田) 《土地利用分类系统标准》 乔森51070803030 资环院城区系人文地理学 土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。 土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统 1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类; 2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类; 3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。 我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。 二,土地利用分类系统标准的发展过程 我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。 1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。 1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。 在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。 中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。 1.老八类 全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。其中一级分8 类,二级分46 类。具体分类的名称及含义见表1。

土地利用分类技术方案介绍

土地利用分类技术方案 二〇一八年一月

1.研究方法 1.1遥感研究方法 遥感可从多波段、多时相和全天候角度获得全球观测数据,这在全球环境变化研究中是其他任何方法和技术无可替代的。为了准确把握山西临汾地区1987年和1990年土地利用,采用静态遥感图象分析法和动态遥感图象分析法相结合的方法,进行多尺度多时相遥感信息的提取。 1)静态遥感图象分析法 是以某一固定时相的遥感影像为基础,采用通过对图象实施波段组合、变换增强处理,结合实地调查资料,提取和分析区域土地利用/土地覆盖变化的规模、空间范围和面积。 2)动态遥感图象分析法 是通过不同时相遥感资料的对比,反映各个时期土地利用或覆盖的变化信息。主要用于1987年和1990年土地利用信息提取。 2总体技术路线 根据项目要求,整个技术过程由5部分组成:投影设计和控制数据层的建立,遥感数据和地形图等信息源数据的处理,专题信息提取,数据集成和数据库建立,精度分析。 2.1数学基础 1)地图投影设计 为了便于检索、查询和管理区域空间数据库各层面的数据,需要同一的坐标系和地图投影。我们采用的坐标系为北京1954坐标,地图投影为6度带高斯-克吕格横轴等角切圆柱投影,具体参数设计如下: 坐标系:北京1954坐标 投影:6度带高斯-克吕横轴等角切圆柱投影 中央经线:6°*X-3°(X为带号) 坐标原点:位于赤道与中央经线的交点 X轴偏移:500000+X*1000000

Y 轴偏移:0 椭球:Krasovsky a =6378245.0000 b =6356863.0188 扁率倒数=298.3 投影比例尺1∶1(即为实际大地坐标) 单位:米 2)一级控制点设计 一级控制点包括经纬度控制点和方里网控制点。经纬度控制点按1:10万国家基础地形图分幅标准(经30°×纬20°)进行设计(见图1)。方里网控制点按10km ×10km 进行设计(见图1)。二者共同构成一级控制点,用于地形图的几何纠正。 3)二级控制图层的设计 选择80年代-2008年版本1:10万地形图作为二级控制数据,用于遥感影像及其它栅格图像纠正的控制图层。地形图的纠正在MGE 图像处理软件支持下进行。由于地形图存在较大的几何畸变,为此按照项目精度要求,依据控制点层,以矢量对图像方式,采用二次多项式和有限元方法进行局部控制几何纠正,最终以TIFF 格式存盘备用(见图3)。 M-51N-52 M-53 M-50M-52L-50K-50J-51 N-51L-51L-52L-53 K-51 K-52 图1经纬网控制点分布图

土地利用分类系统标准84、89、02、07各版(全)

土地利用分类系统标准84、89、02、07各版(全)

《土地利用分类系统标准》 土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。 土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。 一,我国主要采用三种土地分类系统 1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类; 2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类; 3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。 我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。 二,土地利用分类系统标准的发展过程 我国的土地分类体系有一个不断发展、完

善的过程。 1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。 1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。 在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。 中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。 1.老八类 全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。其中一级分8 类,二级分46 类。具体分类的名称及含义见表1。

土地利用分类系统实用标准84、89、02、07各版(全)

土地利用分类系统标准》 土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。 土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。一,我国主要采用三种土地分类系统 1. 土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类; 2. 土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类; 3. 土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。 二,土地利用分类系统标准的发展过程 我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。 1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。 1989 年9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。 在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001 年8 月21 日下发了“关 于印发试行《土地分类》的通知” ,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002 年1

月1日起在全国试行。 2007年8月10日中华人民国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于 联合发布《土地利用现状分类》。 1.老八类 全国农业区划委员会1984年9月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土 地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。其中一级 分8类,二级分46类。具体分类的名称及含义见表1。 表1 土地利用现状分类及含义(1984年标准)

土地利用现状分类

土地利用现状分类 1 范围 本标准规定了土地利用的类型、含义 本标准适用于土地调查、规划、评价、统计、登记及信息化管理等工作 在使用本标准时,也可根据需要,在本分类基础上续分土地利用类型 2 规范性文件引用 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 19231 土地基本术语 3 术语下列术语适用于本标准 3.1 覆盖度(盖度)cover degree 指一定面积上植被垂直投影面积占总面积的百分比。 3.2 郁闭度 canopy density 指林冠(树木的枝叶部分成为林冠)垂直投影面积与林地面积之比值 4 总则 4.1 为实施全面土地和城乡地政统一管理,科学划分土地利用类型,明确土地利用各类型含义,统一土地调查、统计分类标准,合理规划、利用土地,制定本标准。 4.2 维护土地利用分类的科学性、实用性、开放性和继承性,满足制定国民经济计划,社会经济宏观调控以及国土资源管理的需要 4.3 主要依据土地的用途、经营特点、利用方式和覆盖特征等因素,对土地利用类型进行归纳、划分。反映土地利用的基本现状,但不以此划分部门管理范围 5 编码方法 5.1 土地利用现状分类采用一级、二级两个层次的分类体系,共分12个一级类、56个二级分类。 5.2 土地利用现状分类采用数字编码,一级采用二位阿拉伯数字编码,二级采用一位阿拉伯数字编码,从左到右依次代表一、二级。 6 土地利用现状分类和编码

土地利用类型分类

土地利用类型 土地权属性质是指土地所有权和土地使用权的性质。我国实行的是土地的社会主义公有制,《土地管理法》第八条规定“城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山属于农民集体所有”。因此,我国土地所有权的性质分为国家土地所有权和集体土地所有权。《土地管理法》第九条规定“国有土地和农民集体所有土地,可依法确定给单位或者个人使用”。这样,土地使用权的性质分为国有土地使用权和集体土地使用权。 一、三大类:即农用地、建设用地和未利用地。 (1)农用地:指直接用于农业生产的土地,包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等; 耕地和基本农田:耕地的概念比基本农田的概念要大,基本农田只是耕地的其中一部分,而且主要是高产优质的那部分耕地,并不是所有的耕地都是基本农田。一般而言,只有那些划入基本农田保护区内的耕地,才视为基本农田。 (2)建设用地:指建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等(包括农村宅基地和集体建设性用地,比如农村的广场等); (3)未利用地:指农用地和建设用地以外的土地,比如荒山、荒沟、荒丘、荒滩等。 二、八大类:耕地、园地、林地、牧草地、居民点及工矿用地、

交通用地、水域、未利用地。 (1)其中耕地、园地、林地、牧草地归入三大类中农用地的二级类,分类标准没有区别; (2)居民点及工矿用地归入三大类中建设用地的二级地类,没有明显区别; (3)交通用地中的农村道路归入三大类农用地中其他农用地的三级类,其余归入建设用地的交通用地类; (4)水域最复杂,坑塘水面归入三大类的其他农用地中的坑塘水面及养殖水面;沟渠归入其他农用地中变为农田水利;水库水面和水工建筑归入三大类建设用地中的水利用地;其他归入未利用地的其他类中;未利用地除田埂在三大类中归入农用地的其他用地以外,其余继续计入未利用地。